中国英语学习者论元结构过度泛化中的固着和前摄作用*

湖南大学/长江师范学院 韩百敬 湖南大学 曾 涛

提 要:本研究通过对致使移动构式过度泛化句的可接受性判断任务,调查了固着频率、前摄频率和语言水平对中国英语学习者论元结构过度泛化的的影响。结果显示:过度泛化中不存在独立的固着效应;而前摄效应相对明显,但作用方向与前摄假说相左,且受到固着频率的强化;各水平学习者对过度泛化句的接受度普遍较高,且以高水平学习者为最。因为固着假说存在理论缺陷;二语学习者缺乏前摄抑制机制的基础条件,只关注于前摄结构和对应过度泛化之间的语义关联性而忽略了区别性;且语义关联意识会随着语言水平的发展而逐步深化。

1.引言

“贝克悖论”(Baker's Paradox)是语言习得研究的经典问题之一,即学习者如何能在创造性地使用语言的同时,又能克服过度泛化(overgeneralizations)(Pinker,1989)。作为语言核心成分的动词,其论元结构实现方式往往比较灵活,但也有着明显的限制。如laugh、smile、yell、scream等动词通常作为一元动词用于非作格构式,如例(1)所示;但有些还可顺利进入“S+V+O+Oblpath”格式的致使移动构式,携带了施事、受事和路径三个论元,属于典型的创造性灵活用法,如例(2)所示;而有些却不宜进入该构式,尽管其常规用法一致,且词汇语义相似,如例(3)①感谢审稿专家指出“泛化”、“过度泛化”(overgeneralizations)和“泛化错误”(overgeneralization errors)等术语的不同。但考虑到“错误”(errors)和例(2)所示的“活用”(creative/novel usage)在实际操作中存在相当的难辨性或模糊性,故本文暂且统一使用“过度泛化”(overgeneralizations),对相关术语的区分将另文探讨。另,这些例句虽然属于母语者回避使用的过度泛化现象(Robenalt&Goldberg,2015),但例(3)和例(2)之间的可接受度差异难以用显性规则来解释,因此本文采用“可接受性”而非“合法性”;且在例(3)中用“?”表示可接受度低下的过度泛化句,以别于例(2)中完全可接受的活用句。所示。

(1)a.Shelaughed/smiled/yelled/screamed.

(2)a.Shelaughedher way across town.(Goldberg,2013,例24)

b.Some part of me wanted toyellmy father into the world.(Robenalt&Goldberg 2015,例5)

(3)a.?The editorsmiledthe new reporter into his office.(Robenalt&Goldberg,2015,实验材料)

b.?The womanscreamedthe children out of the ice cream store.(Robenalt&Goldberg,2015,实验材料)

论元结构的过度泛化研究大致分为结构限制、语用制约和频率影响三种取向(韩百敬、薛芬,2014)。但例(3)在语义、结构上完全可能,其不可接受性很难从句法规则和信息结构方面得到有效解释,属于非常微妙的论元结构过度泛化现象。因此,本研究将着重调查频率因素对我国英语学习者论元结构过度泛化的影响。

2.论元结构过度泛化与相关频率假说

基于使用的语言习得观认为语言的组织规律源于对输入特征的统计分析,频率是语言习得的关键(Ellis&Collins,2009)。关于输入频率对论元结构过度泛化的作用,学界提出了固着(entrenchment)和前摄(preemption)两大假说。根据固着假说,动词输入频率的增加可强化其未证实用法(non-attested uses)不可接受的概率性推断(Brooks&Tomasello,1999)。前摄假说源于词汇-形态习得领域,指表达某一既定语义的规约形式(即前摄形式,如pyjama、went等)的输入将会逐步阻断生造形式(即泛化形式,如sleeper、goed等)(Clark&Clark,1979)。之后,Goldberg(1995)将其推广到论元结构过度泛化研究。近年来,国外基于频率的论元结构过度泛化研究,特别是针对固着、前摄效应的实证研究蓬勃发展。

第一类研究只着重考察固着效应,而没有把前摄作为独立的变量。Brookset al.(1999)的诱导产出实验发现英语母语儿童把低频动词过度泛化到及物结构的概率远高于高频动词,即存在固着效应。Theakston(2004)从判断任务中仍得出了类似的结果。Ambridgeet al.(2008)和Theakston(2004)的使役转换过度泛化研究和Ambridge&Brandt(2013)的方位转换过度泛化研究发现,固着频率对英语母语者有显著影响,但对二语者的作用并不显著(Ambridge&Brandt,2013),且明确从固着效应推断了前摄机制的可能性。

第二类研究把固着频率和前摄频率作为两个独立的变量,包括Ambridgeet al.(2012)的方位转换和Ambridgeet al.(2014)的与格转换过度泛化研究,发现固着频率和前摄频率均与母语者的过度泛化负相关,但就哪种效应为主的问题没有一致结论,前者认为固着效应为主,而后者相反。

然而上述两类研究所考察的过度泛化句都存在前摄形式,即固着频率中包含着前摄频率。因此,无论是从固着效应间接推断前摄机制的可能,还是分别统计两种频率的作用,都无法确定两种效应究竟是源于某一种还是两种独立的频率机制,至于孰轻孰重的考量也就失去了意义。

第三类研究通过有、无前摄形式的两类过度泛化句,较好地分离了固着机制和前摄机制。首先,Brooks&Tomasello(1999)和Brooks&Zizak(2002)通过生造词控制性输入情境下的诱导产出实验,发现当英语母语儿童在前摄性输入(迂回使役结构)情境下产出及物使役结构的概率显著低于固着性输入(语义不相关的不及物结构)情境下的概率。Robenalt&Goldberg(2015)通过可接受性判断考查了自然输入环境下的频率机制,发现英语母语者对存在前摄形式的致使移动构式(caused-motion construction)过度泛化句的接受度整体上显著低于无前摄结构的泛化句;且固着频率仅与前者的判断显著负相关,但对后者的判断没有显著影响。Robenalt&Goldberg(2016)通过对多种构式的过度泛化句的可接受性判断,对比考查了英语母语者和二语者的过度泛化情况,结果表明:母语者的过度泛化情况与Robenalt&Goldberg(2015)的研究结论完全一致;但二语者整体上对有、无前摄的过度泛化句的判断没有显著差异,与固着频率也没有显著相关性,仅有22%的高水平(自我报告英语水平达到母语者水平的92%以上)二语者的表现和母语者趋同。

众所周知,实验控制输入情境下的研究结论并不一定适用于自然语境中的过度泛化。而针对自然语境的研究虽然通过有、无前摄形式的两类过度泛化句进一步证明了前摄机制,且是主要的频率机制的存在,但和第一类研究一样没有统计前摄频率,所得结论仍有待进一步的验证。此外,Robenalt&Goldberg(2016)对二语水平和过度泛化句的构式类别缺乏有效的控制:二语水平仅依赖于自我报告;有前摄形式的过度泛化句分属多种构式,如双宾、及物使役和致使移动构式等,而无前摄形式的过度泛化句只涉及致使移动构式,但不同构式在输入频率和习得程度等方面可能存在较大差异。

在国内,暂无第三类研究。许琪(2012)发现相对频率(固着频率和前摄频率的比率)可提高合格与格结构的接受度,但对双宾结构的过度泛化没有显著作用。韩百敬、薛芬(2014)发现相对前摄(动词出现在介宾与格结构和双宾与格结构的频率比)的作用受到固着频率的调节,当固着频率较低时,相对前摄在促进与格结构习得的同时也会提高双宾结构的可能性;当固着频率很高时,相对前摄对合格与格结构的作用较小,却可以有效抑制双宾结构的过度泛化。薛芬、韩百敬(2016)在派生词的过度泛化中也发现了类似的前摄-固着交互。

尽管这些研究所用变量略有不同,但都反映了固着和前摄这两种频率因素在我国英语学习者中的研究价值。然而,研究范式的缺陷难免导致混合两种频率机制之嫌。鉴于此,本研究拟在有效改善国内外研究之不足的基础上,进一步考查和辨析固着和前摄两种频率机制对我国英语学习者论元结构过度泛化的作用。

3.实证研究

1)研究问题与研究设计

(1)固着频率对中国英语学习者的论元结构过度泛化有何影响?

(2)前摄频率对中国英语学习者的论元结构过度泛化有何影响?

(3)二语水平对中国英语学习者的论元结构过度泛化有何影响?

由于通过有、无前摄形式的两类过度泛化句,可以剥离两种频率机制:如果存在独立的固着机制,则不论有、无前摄形式,所有的过度泛化与固着频率负相关;若存在独立的前摄机制,则不论固着频率的高低,有前摄时过度泛化的可能性都应小于无前摄时的过度泛化。但若要进一步考察两种频率机制的具体作用,就需要聚焦于有前摄的过度泛化句,以便能够分别统计出固着频率和前摄频率。因此,本研究在对比有、无前摄两类过度泛化时采用“输入情景(有、无前摄形式)×固着频率(高、低)×二语水平(高、中、低)”三因子混合设计,在聚焦于有前摄的过度泛化中的两种频率机制时为“固着频率(高、低)×前摄频率(高、低)×二语水平(高、中、低)”的三因子混合设计。

2)工具构建与变量操作

本研究以致使移动构式为目标结构,以7级可接受性判断量表为测试工具。除二语水平、前摄频率和填充句①Robenalt&Goldberg(2015)的问卷不含填充句,可能会加强被试对目标结构相关显性知识的敏感性。之外,其它变量的数据及其所有测试句均源自Robenalt&Goldberg(2015)。具体如下:

量表由40个目标句和40个填充句经准随机、交替排序而成。目标句为40个目标动词构成的“S+V+O+Oblpath”格式的致使移动构式过度泛化句(如The designerdecorated/embellishedlace onto the invitation.)。所有目标句都是刻意生造的语义通顺但用法异常的(semantically sensible but novel)过度泛化句,且经过人工核查COCA检索语料证实,所有目标动词出现在致使移动构式的型符频率极低,大多为0,最高(cheer)为7,即所有目标句均为真正的过度泛化句。填充句为40个非目标动词构成的分属多种非目标构式的常规句。

目标动词涵盖20个语义类别,每个语义类别中选取高、低固着频率的动词各1个,其中10对(或类)动词有公认的前摄形式(如The designerdecorated/embellishedthe invitation with lace.)。另外10对动词没有公认的前摄形式。目标句所示情景(或语义)的可能性(plausibility)以及与致使移动构式相关的动词语义特征方式(manner)和结果状态(end-state)作为协变量①Robenalt&Goldberg(2015)把另一动词语义特征“动力”(force)也纳入控制变量,但根据(Levin 1993)和Pinker(1989)等,影响致使移动构式合格性的动词语义特征主要是指“方式”和“结果”,且从本研究的数据看,“动力”效应不显著,故而删除。。各目标动词在COCA中的形符频率即为固着频率。输入情景(即是否存在前摄形式)及其所有协变量的数据均来自英语成年母语者的语感判断(详见Robenalt&Goldberg 2015)。

此外,由于致使移动构式对应的前摄形式都属于“S+V+O+PPwith”格式的表达②本研究中的目标结构和对应的前摄结构在文献中存在两种称名习惯。关注两种结构之间的相互转换(即方位转换)时被分别称为前景宾语方位结构和背景宾语方位结构(如Levin,1993)。只关注各自的形义配对而强调构式的独立性时,前者被称作致使移动构式;而后者被认为仅是带有with介词短语的使役构式,并非独立的构式(如Goldberg,1995:175-176)。由于本文的重点并非方位转换,故把前者统一称作“致使移动构式/结构”,而把后者统一称为“前摄形式/结构”。,因此我们首先在COCA中检索了有前摄的目标动词出现在“[目标词].[v*][a*][nn*]with”(即“目标动词+限定词+名词+with”)、“[目标词].[v*][nn*]with”(即“目标动词+名词+with”)和“[目标词].[v*][pp*]with”(即“目标动词+代词+with”)三种检索式的形符频率,之后经过人工核查并删除噪音共现行③具体噪音共现行如“...and his disdain can infect his relationships with other powerful figures in town...”、“...and none infected individuals with regard to...”和“...theatrical vision combined a tragic sense of corrupting power with spectacular live music...”等。之后作为有前摄过度泛化句的前摄频率。

最后,为了使用方差统计来检验变量间的交互作用,把固着和前摄频率的数值数据转换为高、低参半的类别数据④Robenalt&Goldberg(2015)是在每个语义类别内部来区别固着类别的,但不同语义类别的目标动词的固着频率相差较大,有些语义类别中的低频动词的总频(即固着频率)远高于其他语义类别中的高频动词。另外,协变量“方式”和“结果状态”已经有效控制了语义类别造成的语义差异,因此我们是根据所有目标动词的总频分布来划分固着频率的类别的;前摄频率的类别也是根据所有存在前摄形式的动词的前摄频率划分的。另外,各协变量仍沿用数值型数据,但含有数值型数据时无法进行事后检测,因此针对二语水平进行事后检测时不加入协变量。。

3)被试选取和施测过程

本研究以重庆市某二本院校的非英语专业在校大二本科生和《大学英语》专职教师为被试,且分为三个水平组。至少参加过一次CET-4测试但未通过的学生为低水平组,其中男生8人、女生27人,平均年龄18.7岁;已通过CET-4的为中水平组,其中男生2人、女生33人,平均年龄19.5岁;高水平组是通过TEM-8且获得英语相关专业硕士以上学位的教师,包括1男、18女,平均年龄38.3岁。具体被试信息如表1所示。

表1.各水平组被试信息

问卷利用“问卷星”网络平台在研究人员的指导下分组集中施测,被试使用手机移动端操作,要求被试不求助他人或工具,仅凭语感对判断句的可接受度从“1”(完全不可接受)到“7”(完全可以接受)七个等级中做出选择。所有被试在35分钟内完成测试。数据回收后,从填充句中选择累加接受度最高和最低各3句作为数据有效性探测句,并剔除了接受度最高或(和)最低的探测句的平均接受度反向超越临界值“4”的5份问卷。低、中、高三个水平组中最终有效问卷分别为33、32和19份。

4.数据与结果

1)有、无前摄的两类过度泛化句相关的数据

为了剥离两种频率机制,我们首先以输入情景、固着频率和二语水平为因变量对所有过度泛化句的判断数据进行多因素方差分析,因为如果存在独立的固着机制,则不论何种输入情景,所有过度泛化句的判断总是与固着频率负相关;若存在独立的前摄机制,则不论固着频率的高低,有前摄过度泛化句的接受度应低于无前摄过度泛化句。另外,如果固着、前摄作用因二语水平而异,则应出现二维交互效应。结果显示:情景效应(p=.057)边缘性显著,固着效应(p=.351)不显著,二语水平主效应(p=.000)显著;三因素之间既无二维交互,也无三维交互。Scheffe事后检测表明,高水平组分别与低水平组(p=.000)和中水平组(p=.000)有显著差异,但中、低水平组之间(p=.545)没有显著差异。

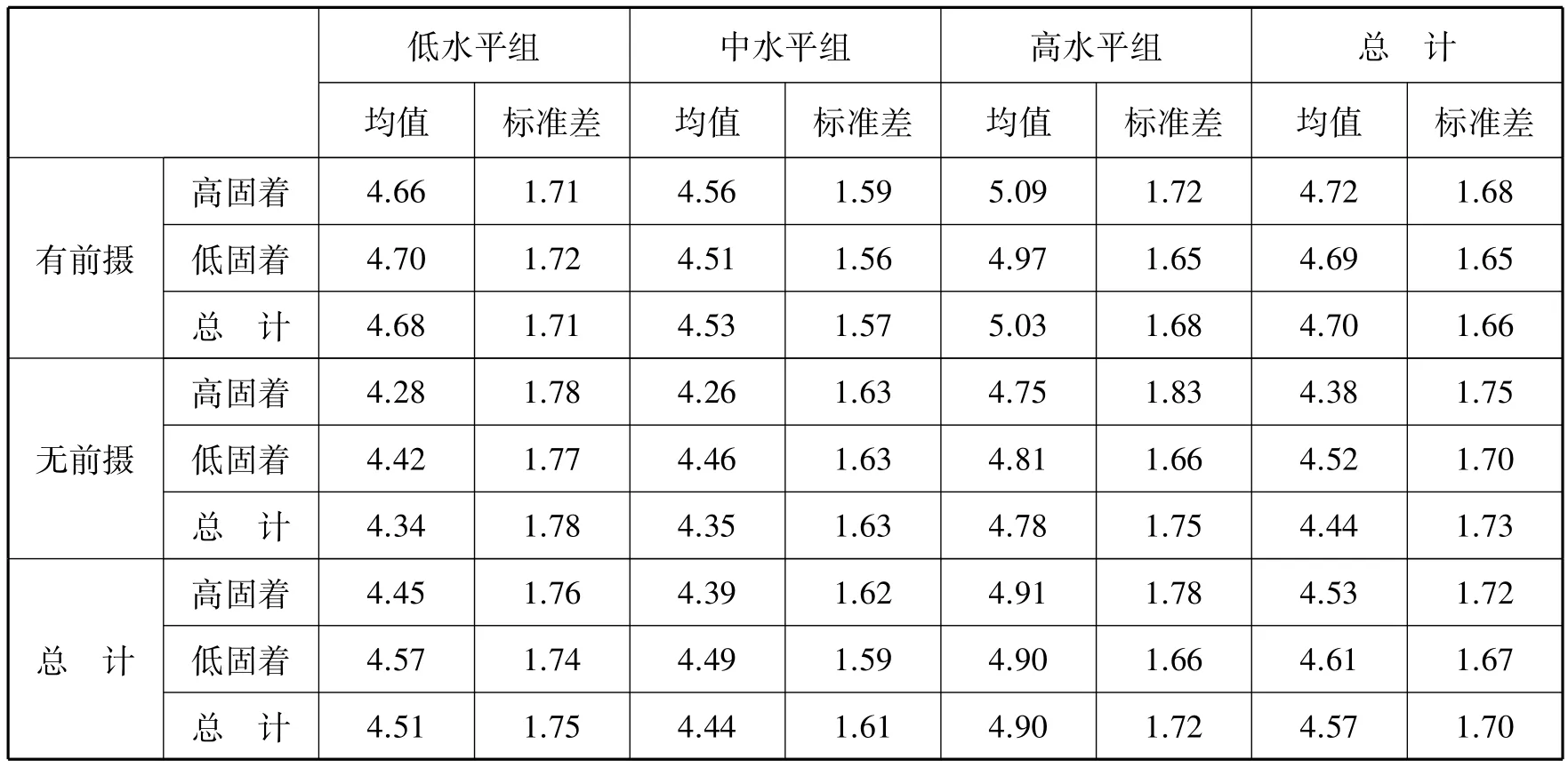

表2.各水平组对所有过度泛化句的判断均值和标准差

结合表2描述数据可知,所有被试对有前摄过度泛化句的接受度(M=4.70)高于无前摄过度泛化句(M=4.44),这一研究结果与前摄假说相冲突。高水平组对所有过度泛化句的综合接受度(M=4.90)远高于低水平组(M=4.51)和中水平组(M=4.44)。

2)有前摄的过度泛化句相关的数据

为了进一步考察两种频率机制的作用及其与二语水平的交互情况,我们对有前摄过度泛化句的数据以前摄频率、固着频率和二语水平为因变量进行了多因素方差分析,结果显示:前摄效应(p=.197)和固着效应(p=.656)均未达显著程度,而二语水平效应显著(p=.000);且三因素间只有前摄-固着二维交互(p=.030)达到显著水平。从Scheffe事后检测看,高水平组分别与低水平组(p=.006)和中水平组(p=.000)有显著差异,但中、低水平组之间(p=.246)没有显著差异。

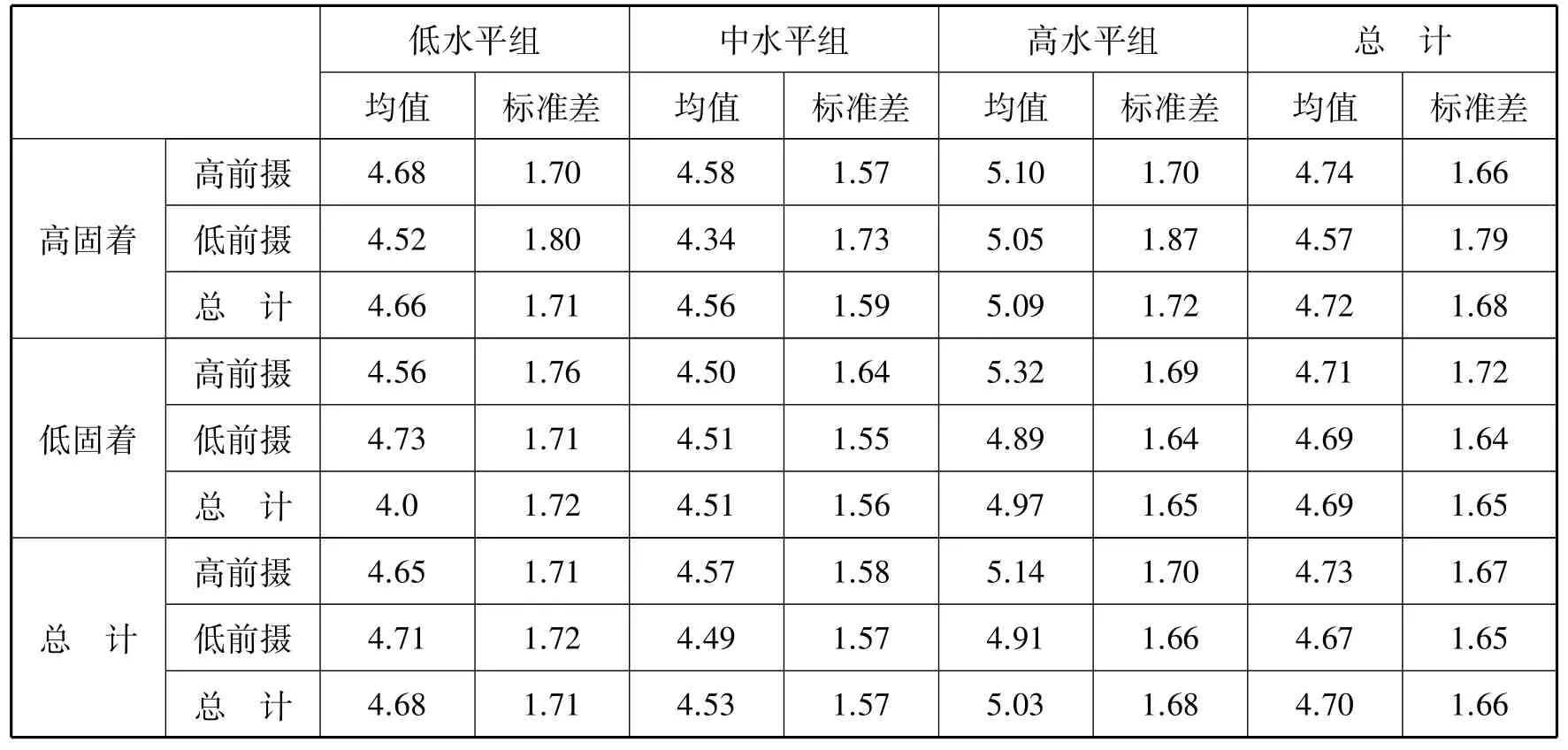

结合表3描述数据可见,高水平组对有前摄过度泛化句的综合接受度(M=5.03)远高于低水平组(M=4.68)和中水平组(M=4.53)。另外,在高固着动词中,对应高前摄过度泛化句的接受度(M=4.74)远高于低前摄过度泛化句(M=4.57);但在低固着动词中,对应高前摄过度泛化句的接受度(M=4.71)和低前摄过度泛化句(M=4.69)相差不大。这表明前摄机制以固着频率为基础,仅当固着频率较高时才能有效发挥作用,但作用方向与前摄假说相左。

表3.各水平组对有前摄过度泛化句的判断均值和标准差

5.讨论

上述结果显示,各类过度泛化句的判断中均无固着效应,说明中国英语学习者的论元结构过度泛化中不存在独立的固着机制。而近乎显著的情景效应和有前摄过度泛化句判断中的前摄-固着交互表明:前摄频率的确会作用于过度泛化,但受到固着频率的影响,且作用方向与前摄假说不符。另外,各水平学习者对过度泛化句的接受度普遍较高,且以高水平学习者为最。

那么固着和前摄两种频率效应为何存在差异,它们在论元结构过度泛化中的深层作用机制有何不同?为何前摄频率不但没能抑制、反而加剧了过度泛化?为何高水平学习者最易接受过度泛化呢?

1)两种频率效应的深层机制与固着效应的边缘化

我们认为,两种频率效应的差异主要源于深层作用机制①关于固着频率和前摄频率的作用机制,尤其是对泛化产出的抑制作用,还可从相关候选形式间的激活竞争角度分析,可参见薛芬、韩百敬(2016)。的不同。首先,固着假说(Brooks&Tomasello,1999)认为语言学习者是保守的,会尽量回避输入中未曾出现正面证据的生造用法,但有些新颖独特的非常规用法不仅完全可以接受,而且能够彰显语言的魅力,如前文例(2)。因此,固着假说本质上与语言的创造性相冲突。在Brooks&Tomasello(1999)等人的母语过度泛化和本文二语过度泛化研究中没有出现固着效应也就在情理之中了。

而根据前摄假说,仅有语义上(近似)等同的规约形式才会阻断生造用法,其它不相关的输入频率并不会抑制该动词的创造性论元实现(Robenalt&Goldberg,2015)。然而,不同的论元结构在语义、语用等方面或多或少存在差异,几乎不存在交际功能完全等值的情况。即使是语义上最为接近的与格转换现象中,双宾结构和介宾结构至少在信息结构上是有差异的(Hovav&Levin,2008)。因此,Pinker(1989)就曾质疑把前摄假说用于论元结构过度泛化研究的可行性。

但Goldberg(1995)指出,学习者的期望可以充分弥补这一不足:如果每当基于信息结构和交际情景期望着某一结构(即过度泛化形式,如fill sth.into sth.)的出现,而实际输入中见到的却总是另一结构(即前摄结构,如fill sth.with sth)时,学习者就会得出所期望的结构是不可接受的推断,即前摄结构的反复输入对过度泛化结构产生前摄效应。换言之,所期望的结构在输入中的反复缺失成为间接负面证据而作用于论元结构过度泛化的回避(Boyd&Goldberg,2011)。

由此可见,就论元结构过度泛化而言,固着假说有违于语言的创造性,存在理论性缺陷;而前摄应是一种更为理想的频率机制。但本研究的数据表明,前摄频率不但没有抑制、反而加大了过度泛化的接受度,这与前摄假说以及Ambridge&Brandt(2013)等人针对母语者的研究结果背道而行。无独有偶②从Robenalt&Goldberg(2015)的描述数据条形图看,有前摄的低频(固着)动词过度泛化句的接受度(M≈4.6,仍为7级量表)高于无前摄低频动词的过度泛化句(M≈4.0),尽管高频动词的情况相反。这也间接反映出前摄形式在一定频率条件下引发母语者过度泛化的可能,尽管该研究没有直接统计前摄频率。,许琪(2012)的描述数据表明前摄频率与固着频率的比率会引发中国英语学习者的双宾结构过度泛化。另外,各水平学习者对过度泛化的接受度普遍较高,且以高水平组为最。对这一看似矛盾的问题,我们先从前摄机制的基础条件谈起。

2)前摄机制的作用基础与抑制作用的缺失

由于前摄效应的本质是在心理期望和实际输入相冲突的情况下,后者(即前摄形式)的反复出现逐步抑制和阻断前者(过度泛化形式)的统计过程。因此,前摄机制的发挥必须以学习者的积极期望和足量的输入为前提条件,两者缺一不可。没有对过度泛化形式的积极期望,再多的前摄输入也难以转化为间接负面证据。而少量、偶然的输入可能源于两种表达形式在功能上的细微差异导致的情景偏向或纯属说话人的误用;但如果每当期待某一形式的出现而听到的却总是清一色的另一替换表达时,就会产生前摄作用(Goldberg,2006)。相对于母语输入,二语输入的质和量都明显不足(张春柏,1987),对此不再赘述。

而语言使用中之所以能够产生期望是因为语言包含着概率性规律,它既能充分压缩和限制期望的备选可能性;也可为将要出现的词汇、短语和内容提供有效线索(Goldberget al.,2005)。大量研究证实,母语加工中的确存在有效的预测和期望(Allopennaet al.,1998;DeLonget al.,2014等)。但相比之下,即使具备相关的元语言知识,二语处理中的实时预测就逊色多了(Lew-Williams&Fernald,2007;Martinet al.,2013),仅有近似母语者水平的高级(advanced to near-native proficiency)二语者才能形成在线期望(Hopp,2013)(该研究的被试为英语为母语的德语二语学习者,平均在德国定居23.6年、歌德学院德语分级测试平均得分比为26.6/30)。Trahey&White(1993)也曾发现,虽然二语者可依靠输入中的正面证据习得合格表达,却难以有效利用间接负面证据来习失过度泛化。因为二语词汇的通达速度较慢,二语者总是努力于当前输入的处理而没有充足的时间进行在线预测;或是由于二语处理需要抑制被并行激活的母语,大大减少了可用于期望的认知资源(Haviket al.,2009;Martinet al.,2013)。

可能正是前摄机制作用基础的缺乏致使前摄频率无法抑制我国英语学习者的论元结构过度泛化。至于前摄效应的作用方向对前摄假说的偏离和高水平学习者的高度过度泛化,我们得从论元结构的习得过程及其过度泛化成因中寻求解释。

3)基于使用的论元结构习得及其过度泛化:前摄效应的偏离与学习者的高度过度泛化

根据基于使用的语言习得观,输入中动词和其它词的结合方式在大脑中留下记忆痕迹,学习者将其总结为特定动词的论元结构知识(Robenalt&Goldberg,2016),进一步概括相关动词论元结构之间的联系便会形成更为抽象的图式性论元结构构式(Goldberg,1995,2006;Tomasello,2003)。具体论元结构实现方式的合格性取决于动词和论元结构构式之间的特征适配度,因此在下述三种情况下都会形成过度泛化(Ambridge,2013):(1)尚未习得动词或(和)构式的相关特征;(2)虽能意识到当前的动词-构式组合仅是勉强适配,但尚未习得更佳的词项或(和)结构;(3)当前组合由于该动词或(和)该构式的语义相关性或(和)频率方面的激活优势而胜出。

显然,普遍较高的接受度说明本研究涉及到的学习者已经形成了致使移动构式这一抽象结构图式,但对具体动词或(和)该构式的相关特征的习得尚不完善,容易出现上述第一种情况下的过度泛化。另外,和母语儿童(Boyd&Goldberg,2012)类似,低水平二语学习者在构式习得初期比较保守(张晓鹏、马武林,2014);但高水平学习者的构式表征更为明晰,对其能产性的认识也比较充分。且本研究中的目标句在语义上都是通顺、可行的,因此,高水平学习者更易基于语义相关性的考虑而接受过度泛化句,形成上述第三类过度泛化。

此外,本研究中目标句的公认前摄形式和致使移动构式具有高度的语义关联,如前摄句“The designerdecorated/embellishedthe invitation with lace.”和对应的过度泛化句“The designerdecorated/embellishedlace onto the invitation.”所示。而二语学习者对抽象论元结构构式的习得不够完善,可能只注意到两种表达之间的相似性却难以分清各自语义功能等方面的差异性。因此,在判断过度泛化句时前摄形式不但没有抑制作用,反而将自身的语义和频率方面的激活水平传递给目标句,出现第三类情形的过度泛化,从而产生有违前摄假说的研究结果。这一推断在后续回访中得到一定程度的证实①当统计出这一“反常”数据趋势后,我们从低、中、高三个水平组中各选取了5人进行回访,让他们快速浏览实验量表1—2分钟,并问:请您回想一下,您当时在实验中判断句子可接受度的主要依据或标准是什么?所有回答基本可以分为三种情况:“直觉/语感”、“句子/语义是否通顺”和“动词能否用于或目标句能否转换为S+V+O+PPwith格式”(用举例的方式说明),但随着语言水平的提高,反馈出第三种依据的频次明显增多。。以此类推,动词的固着频率会激活相关构式(即前摄形式),形成前摄-固着交互。

总之,固着假说存在理论性缺陷,前摄假说是一种相对理想的频率机制。但二语学习者缺乏前摄机制的两个基础条件,且对语义关联构式的习得、特别是对其区别性特征的习得不够完善。因此前摄频率难以有效发挥抑制作用;反而在一定程度上引发了论元结构的过度泛化,且受到源自固着频率的激活传递的强化。而相关输入频率和语义关联意识显然与语言水平紧密相关,从而形成高水平组对过度泛化的接受度反而最高的结果。

6.结语

本研究通过对致使移动构式过度泛化句的可接受性判断,调查了固着频率、前摄频率和语言水平对中国英语学习者论元结构过度泛化的影响。数据显示:过度泛化中不存在独立的固着效应;前摄频率的作用相对明显,但作用方向与前摄假说相左,且受到固着频率的强化;各水平学习者对过度泛化句的接受度普遍较高,且以高水平学习者为最。研究分析,其原因在于:固着假说与语言的基本属性(创造性)相冲突,固着机制本身存在理论可取性问题。就前摄假说而言,二语学习者缺乏必要的前提基础,以致前摄频率无法有效抑制其论元结构的过度泛化;且二语者仅关注到前摄结构和对应过度泛化之间的语义关联性,却对区别性特征不够敏感,导致前摄频率基于语义关联而引发过度泛化;同理,这一引发作用还会得到固着频率的强化。同时,随着语言水平的发展,输入频率和语义关联性逐渐提高,进一步加剧了对过度泛化的接受度。因此,实践教学中不仅应有正面的引导和规范地道的输入,也应有相关论元结构之间差异性和过度泛化实例的分析,应加强语言输入中间接负面证据的学习意识和学习策略的培养。

当然,本研究仅采用可接受性判断任务,且只涉及一种相对比较罕见的论元结构,所得结论还有待进一步的考证。另外,固着频率和前摄频率源于COCA,可能和我国英语学习者的实际输入之间存在一定的差距。