雕琢璞玉 精彩课堂

郭志芳

摘 要:浙教版初中科学新教材呈现了大量“阅读材料”。但是,由于观念上或策略上的原因,有的教师在教学中将其忽视,未能充分挖掘其内涵而获得应有的教学效果。本文结合自身教学尝试,就“阅读材料”的分布、类型及在教学中的使用策略阐述观点。

关键词:初中科学;教材“阅读材料” ;使用策略

“教材是教学的第一载体”,作为一名奋斗在一线多年的初中科学教师,对于浙教版初中科学教材的全部六册书已熟谙在心,静心之余,我惊喜地发现了教材中一个不起眼却妙趣横生的“富矿”——大量丰富多彩的阅读材料。这些阅读材料从整体上看,科学性、人文性、艺术性、趣味性浓郁,情景交融,颇具科学之美,不但丰富了教学内容,更增添了教材的灵动性,为初中科学教学融入了新的活力。面对如此宝藏,我们若能用心挖掘其内涵,用活这些资源,对提高教学质量将大有裨益。

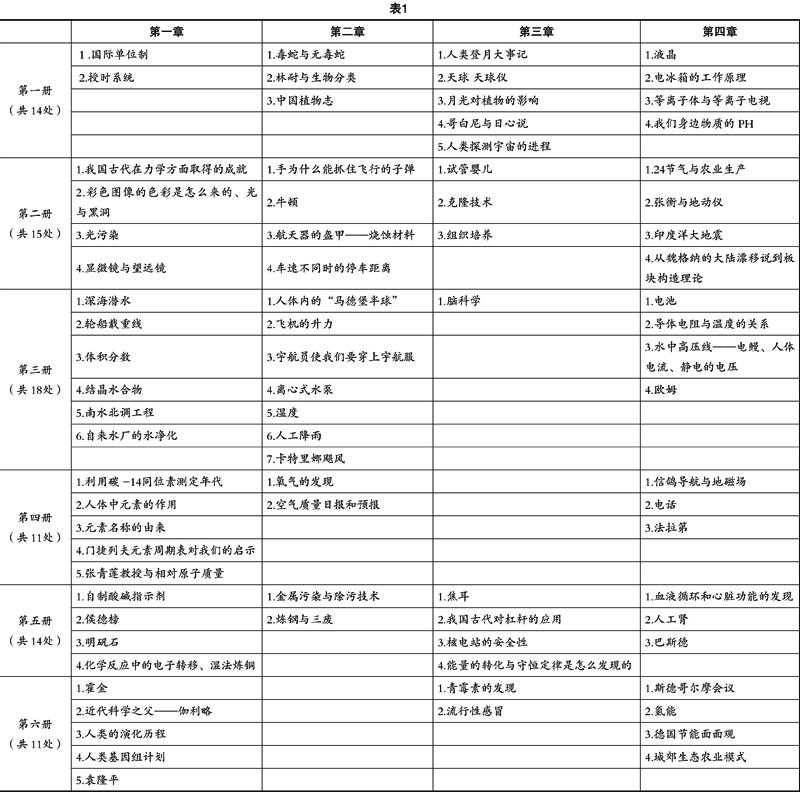

一、阅读材料在各册科学课本中的分布

阅读材料是对教材内容的有益补充,能让人们更多地接触具象的事物和环境,将抽象化为可触可见的直观形象,拓展思维的广度与深度,其作用不可小觑。本人对六册教材中的阅读材料做了详细的统计:第一册有14处,第二册有15处,第三册有18处,第四册有11处,第五册有14处,第六册有11处,共计83处。具体分析如表1所示。

二、阅读材料的类型与特点

这些阅读材料短小精悍,内容也十分丰富,透过它们,学生们可以窥见窗外更精彩的科学世界——前沿内容、思想和观点,还有那些科学家们精彩的人生。这些材料按其不同的特点和种类,大致分为四类。

(一)科学家的相关介绍,介绍科学家的重大成就及科学发展史等

如《牛顿》《阿基米德》《欧姆》《法拉第》《焦耳》《袁隆平》等。“随风潜入夜,润物细无声”,学生在不知不觉中感受了科学伟人的人格魅力,心中智慧与激情的火花会被点燃,从而奋发图强。而如《哥白尼与日心说》《从魏格纳的大陆漂移到板块构造理论》《能量的转化和守恒定律是怎样发现的》《门捷列夫发现元素周期表对我们的启示》《青霉素的发现》《氧气的发现》等,这些内容拓宽了学生的知识面,揭示了科学理论、规律的发现和建立过程,并且让学生体会到了科学成果的取得并非一帆风顺,是无数科学家智慧心血的结晶,是伴随科学的进步而不断完善的,这些内容折射的辩证思维内涵,让学生的辩证唯物主义思想更加立体与饱满。

(二)生活中的科学,介绍科学来源于生活并服务于生活

如《彩电图像的色彩是怎么来的》《凸面镜和凹面镜》《手为什么能抓住飞行的子弹》《电冰箱的工作原理》《深海潜水》《轮船载重线》《飞机的升力》《电池》《电话》等。这些材料源于生活,内容简单易懂,充盈着科学性、知识性、趣味性,学生读来兴趣盎然,能感受到科学就在身边,这将有力地消除他们对学习科学的畏难情绪,培养他们对科学的热爱。

(三)最新科技成就展示和近代科学知识的发展与展望

如《试管婴儿》《克隆技术》《脑科学》《人类基因组计划》《喷气发动机》等,这些短平快的前沿的科技发展内容的介绍,对平时因紧张学习而缺少这方面知识涉猎的初中生来说,无疑是雪中送炭,必将有效地激发学生学好本领的内驱力,提升他们的科学核心素质。

(四)宣传环保知识,渗透可持续性发展理念

如《光污染》《可供人类利用的淡水资源有多少》《金属污染与除污技术》《炼钢与三废》等。这些材料都紧扣社会热点,引导学生关心社会、关心环境、关心生态,从而培养学生健康的环境道德观念,并主动积极地融入环保战役中。

三、阅读材料使用的现状分析

由于阅读材料的“沉默寡言”,目前许多一线教师总是有意无意地忽视其“倩影”。许多教师下意识地认为阅读材料的内容不在中考考查的范围内,在课堂上引导学生研究和互动是在浪费时间,所以大多教师让学生自己阅读浏览一下便完事。究其现象背后的原因,本人认为有两点:

1.忽略科学教育的核心理念。现代课程倡导学生为本的发展理念,打造全面科学素养,培养复合型人才。而我们的科学教育在教给学生科学基础知识的同时,让学生具备想学习、会学习的愿望、习惯和能力也尤為重要。阅读材料中有的是对教材的延伸拓展,有的是对难点的注解说明,有的是科学史的介绍弘扬,有的是实际的应用操作等,学生仿佛置身于五彩缤纷的学习大舞台,教师如果能独具慧眼,把阅读材料作为教学素材,发挥独特的教育功能,那么阅读材料将摇身一变,成为小身段、大智慧。

2.缺乏学生本位的教改意识。教师由于固有思维与经验的强大, 传统的“复习—引导—讲授—巩固—作业”应试教育模式仍大行其道。而阅读材料是教师可以利用来改革的一个契机与舞台,我们可利用这个平台尝试一些新的教学模式,如激发学生学习欲望的探究式教学模式、闪烁团队火花的活动讨论式教学模式、展示教师魅力的专题讲座等,通过不同的教学模式来激活学生内心的一池春水。

四、阅读材料的使用策略

(一)情景创设,点燃欲望

著名的俄国教育学家乌申斯基说:“没有丝毫兴趣的强制本身,将会扼杀学生探求真理的欲望。”教材中非常及时地穿插了一些阅读材料,凝聚着编写者的良苦用心。这些短小精悍的材料也往往能瞬间抓住学生的眼球,使其快速地进入学习状态,点燃学习科学的欲望,所以我们在教学中要机智地抓住这一点。

如在讲授八年级新课《水的利用和保护》时 ,由于我们的学生处于水资源丰富的江浙地区,习惯了大手大脚地用水,故学生对水资源缺乏感性的认知。所以在新课之前,我要求学生静静地阅读《可供人类利用的淡水资源有多少》这个阅读材料,然后组织学生互动:1.举例生活中需要用水的活动;2.请反思这些活动中你是否浪费或污染了水源。让学生反思生活实际,产生行为与认知的冲突矛盾,这样阅读和活动就能自然地切入本课主题,学生的学习欲望也被不知不觉点燃。再如讲到八年级新课《电压的测量》时,教师先组织学生阅读《静电的电压》,学生觉得很有趣,这时老师抓住机会,及时引导学生讨论,为什么用塑料梳子梳几下头,塑料梳子就能吸引碎纸屑呢?学生兴趣盎然,各抒己见,取得共识:“这是物体带电的缘故,这就是我们生活中的静电现象。”师生在欢乐愉快的氛围中完成了教学任务,学生的实践能力也得到了培养。

(二)问题诱导,指引思维

“问题是思维的路标。”初中学生已初步学会观察,但观察的随意性大,目的性不强,往往只注意阅读材料中较明显或自己感兴趣的部分,流于表面,无法有效地把握材料所蕴含的问题本质。此时教师可有意识地设计一系列有导向性的问题,引领學生的思维层层递进。

如在引导学生观察《植物生长的营养是哪里来的》时,我有意识地设计了一些具有探究色彩的问题:1.根据经验,你认为植物生长的营养是从哪里来的?你能用简单的实验设计说明理由吗?2.我们的科学家们是怎么思考的?同时引导学生挖掘材料中插图的内涵,寻找思维的冲突点。3.通过比较,你得出结论了吗?4.你能火眼金睛找出科学家思考这个问题时出现的细节小遗憾吗?一连串的问题设计形成问题的“滚雪球效应”,充分体现了思维的难易递进,不断点燃智慧的火花。

再如对《电冰箱的工作原理》这一阅读材料,我设计了以下几个问题作为切入点加以分析:1.电冰箱的工作原理是什么?2.电冰箱中冷凝剂的物态变化及吸放热情况如何?3.冷凝器做成多次弯曲的曲管有什么好处?4.“绿水青山就是金山银山”的环保理念下,现在国家会对冷凝剂的材料提出哪些新的要求?前面设计的3个问题主要涉及知识和技术,而问题4则涉及社会需求的动力作用:对环境危害大的冰箱将被淘汰,我们呼唤绿色无氟的冰箱进入我们的生活,从而将“社会需求对技术发展的动力作用”的理念植入学生心中。

(三)生活联系,提升技能

学习科学的两大基本方法是观察与实验。实验教学常以乐趣横生的过程操作、新奇直观的现象呈现而焕发出独特的魅力,它对培养学生的实验技能和创新能力,有着不可替代的作用。在初中,我们的学生往往像小猫盼月亮一般等待实验课的到来,学生渴望动手的心情可见一斑。而课本阅读材料中介绍的实验恰恰提供了这样一块可供学生自我尝试实践的“处女地”。如九年级上册《自制酸碱指示剂》阅读材料,学生对于酸碱能使无色酚酞、紫色石蕊变色本已充满了好奇与操作的欲望,此时教师若能抓住这一契机,提出由师生共同来自制指示剂,必将点燃学生无限的求知欲,而在操作过程中,教师要趁机渗透实验技能和创新思想的教育。当学生看到用紫甘蓝、无名小紫花、豆苗、胡萝卜等做出的指示剂,遇到酸性、碱性、中性溶液就变成了不一样的颜色时,那份成就感便无法用语言形容。

生活中充满科学,科学就在我们身边,这激发了越来越多的学生主动参与学校组织的科学实践活动。

(四)资源挖掘,渗透德育

教材中的学科知识往往是显性的,而其中蕴含的德育资源却很内在,甚至是隐蔽的。这就需要我们教师匠心独运,敏锐地“揪出”教材内在的德育因素,将思想教育与学科知识完美融合。阅读教材中设计了很多科学史料图和科学伟人肖像,其包含着浓郁的人文情怀,巧妙地应用此类素材,引导学生体验情感、人生观、生存状态,将大大激发学生关心人类文化的兴趣,让教学成为一种充满情调的生活美术教育。比如七年级下册阅读材料《哥白尼》,材料中还涉及了布鲁诺、伽利略为维护真理甘愿牺牲的有关介绍。一个真理的发现总伴随着艰辛与血汗,在教学中,我充分挖掘蕴含的情感因素,立体而丰满地为学生构建一个个为科学发展而奉献自己生命的科学家形象,相信此刻学生的心灵定会受到强烈震撼。又如九年级上册阅读材料《湿法炼铜》,在教学中,我首先出示了湿法炼铜的主要化学方程式,之后自豪地说明我国在西汉就已发现这种方法,世界上最早,我们古人的智慧真的很了不起。此刻学生都露出骄傲的表情。爱国不是一句口号,发自内心的自豪的情感涌动才是最长情和持久的。

(五)素材巧用,编制试题

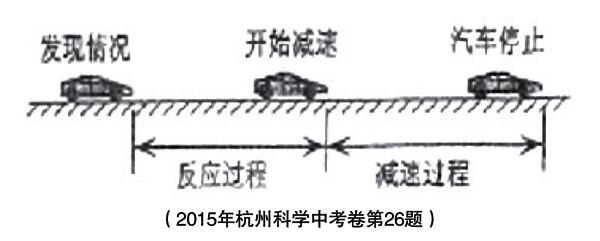

当我们在纷繁芜杂的题海鏖战时,一些贴近学生生活实际,注重学生知识迁移、实际应用能力和对新信息的处理能力考查的新情境题成为一股清流。在阅读材料中,有很多材料恰巧提供了这样一个素材宝库:如2015年杭州科学中考卷第26题就源自教材七年级下册《车速不同的停车距离》素材编制;2008年杭州科学中考卷第34题就源自教材八年级下册《水果电池》素材编制。

经测定,某志愿者的刹车反应时间(即图中“反应过程”所用时间)是0.4s。在某次试验中,该志愿者驾车以72km/h的速度在试验场的水平路面上匀速行驶,从发现情况到汽车停止,行驶距离33m,则经过 m距离后汽车才会开始减速;若志愿者边打电话边驾车,以72km/h的速度在试验场的水平路面上匀速行驶,从发现情况到汽车停止,行驶距离39m,此时志愿者的刹车反应时间是 s。由此研究可知,驾驶员驾驶时打电话,驾驶员的刹车反应会 。(选填“变快”“变慢”或“不变”)

此外 ,《我们身边物质的pH》《显微镜和望远镜》《凸面镜和凹面镜》等都可作为新情境题的素材。

实践充分证明,科学教材中的“阅读材料”是一块未经细细雕琢的璞玉,浑厚而略带羞涩。在教学中若能精心挖掘,灵活应用,定能使初中科学课堂更添活力,其也会成为提高教学质量的巨大推动力。

参考文献

[1]李晓文,王莹,编著.教学策略(第2版)[M].北京:高等教育出版社,2011.

[2]刘以林,张文珍,冯克诚.素质教育指导丛书[M]. 北京:华语教学出版社,1996.