基于隐性知识视角的社区教育课程研究与培育路径

卢海燕 姜明房

摘 要 隐性知识理论为我们更全面认识“什么是知识”提供了新的视角,其对社区教育课程的研究具有指导意义。基于隐性知识的逻辑再先性、社区教育目标要求、社区教育个性化地位和独有价值的要求以及社区居民学习需求的要求,结合现阶段社区教育课程现状,社区教育课程中培育社区居民的隐性知识应遵循以下路径:要给社区居民更多的实践和表达机会;注重教师与居民、居民与居民、社区与居民之间的深度交流;重视隐性课程的开发和利用;促进教师本人基于隐形知识的专业发展。

关键词 隐性知识;社区教育;课程;培育路径

中图分类号 G779.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2019)34-0058-07

课程是社区教育的基本组成部分。居民在社区教育课程中需要获得什么样的知识?居民有怎样的知识结构?教师如何针对社区居民的知识结构传授这些知识?这是从事社区教育工作必须思考的问题。当前,关于社区教育的课程研究有很多,但大多以明确表达出来的知识为研究基础。事实上,还有一些知识是无法用确切的语言、文字或者符号表达,这就是隐性知识。

自从隐性知识理论首次被北京师范大学教授石中英引介到我国以来,很多研究者将隐性知识理论和教育研究相结合,就波兰尼的教育思想、隐性知识的教育意义、如何利用隐性知识理论进行课程改革等方面进行研究。这些研究主要针对学校教育展开。就现阶段国内可以查阅到的文献来看,有些研究将隐性知识理论引入到成人教育研究中,但是社区教育的相关研究中还没有涉及到隐性知识理论。隐性知识理论和社区教育理念有相契合之处,在隐性知识理论的基础上开展社区教育研究是现有社区教育研究的一个有益补充。本研究从隐性知识的本质内涵和基本特点出发,对隐性知识理论对教育的启示进行分析,结合社区教育课程的现状,分析其对于社区教育课程研究的价值以及具体实施路径,以期对我国社区教育的研究与实践提供一个新的视角。

一、隐性知识理论的本质内涵和基本特点

古今中外,人们对于“什么是知识”有着广泛的探讨。只是这些探讨大多认为知识是“明确的”“客观的”“超然的”“非个体的”,体现着“凡是知道的就一定能言说,不能说出来的就不是真正的知道”的思想,这是一种“完全明确的知识理想”观念。1958年,英国著名物理化学家和思想家波兰尼在其著作《个人知识》中首次提出“隐性知识”的概念,并就其丰富的表现形式进行了多案例阐释[1]。隐性知识理论为人们更全面地认识“什么是知识”这个经典话题提供了新的视角,这是一种认识论上的深刻改变。

波兰尼明确指出:人类有两种知识,一种是可以用语言、文字、图形、表格等表现出来的知识,另一种是个人所拥有的难以言说的知识。后一种知识就是隐性知识。

我们在生活中作出的各种选择、对事物的理解和基本判断、对明确知识掌握的速度、深度和广度等无不取决于我们本身具有的隐性知识的多少和隐性能力的高低。波兰尼认为,隐性知识是一种隐性的能力,一种理解力,它重组经验,在人类认识的各个层次上都起着主导性作用[2]。例如,一个人可能在某些学科上具有学习效率上的优势,就可能有隐性知识在做出贡献。心理学家斯滕伯格(Sternberg)、探讨知识经济的学者Nonaka和Konno、奥地利经济学家哈耶克(Hayek)均受到波兰尼隐性知识概念的影响,也对隐性知识的内涵提出了自己的界定[3]。他们的表述虽然不甚一致,但是都认为隐性知识是个体化的、难以形式化的、实践性的一种知识。

波兰尼认为,知识的掌握和学习都需要个人对于传统规则的某种难以言传的遵从、信任、模仿和领会。英国政治哲学家哈耶克也持相似的观点,认为行动者并不需要“有意识的”去获得隐性知识,因为他们在生活和学习过程中已然掌握,并且能在自己的各类活动中自然而然地运用。哈耶克认为,隐性知识是一种实践性的知识,是一种个人知识,是个人在实践中真切体验和总结出来的来自个人内心感悟的知识,这种知识或许在人际之间进行了交流,或许一直潜藏在个人心中,“它确确实实是一种维续个人生存和发展的知识”[4]。

就特性而言,隐性知识除了具有上述的“不可言说性”和“实践性”这两个重要特性以外,还具有“非批判性”“内隐性”“情境性”等特征。所谓“非批判性”是指隐性知识不能够像明确知识那样能够通过理性的过程而加以反思和批判(也有学者反对这种观点,认为隐性知识也是可以加以批判反思的,只是其批判反思的程度不如明确知识)[5]。所谓“内隐性”是指隐性知识内隐于一个人的思维与能力之中,无法用具体的标准对其进行衡量[6]。所谓“情境性”是指个人获得的知识是与一定的情境联系在一起的[7]。

二、隐性知识理论对教育的启示

20世纪60年代,英美一些教育哲学家将波兰尼的隐性知识理論引入教育研究,人们由此发现了学校教育活动中大量存在的隐性知识及其教育意义[8]。隐性知识理论已经成为课程设计的新的基础。例如,有研究者认为,公共知识的获得不再是教育的最终目的,教育以个人隐性知识的生长为目的[9][10];有研究认为,隐性知识对创新教育产生了深刻影响[11];有研究认为,可以培养学生通过隐性知识发现问题的意识,应该重新认识学徒制在教育中的作用,等等。

有研究者认为,应该重视课程中的实践性环节对学生隐性知识的培育。人们在反复的实践活动中,因为不断重复的、强化的练习将大量表述性知识在不同的情境中运用从而达到自动化程度进而上升为技巧[12]。杜拉克(Drucker)认为,隐性知识不可以用言语来解释,只能被演示证明确实是存在的,掌握这种技能的唯一方法是领悟和练习[13]。也有研究者认为,应该鼓励受教育者多观察和模仿,通过观察和模仿的过程,在反复感觉和体验的基础上可以形成隐性知识的积累。许多人都说不清楚他所知道的和会做的事情,但是在他们身边学习和生活的人可以通过潜移默化的观察与模仿使自己的隐性知识得到增长。隐性知识获得的一个典型例子是传统的学徒过程:学生通过在师傅身边耳濡目染,“从游既久,其濡染观摩之效,自不求而至,不为而成”[14]。师徒之间通过手把手的教和学以及工作场所之外的交流,使得包括价值观、理念、思维和相互信任等得到创造和形成。

还有研究者认为,教育环节中的面对面交流也是获得隐性知识的重要途径。在交流过程中,丰富的语言信息可以帮助隐性知识的传递,身体语言等也是有益的补充。接收者可以反馈自己对交流问题的理解并得到信息发出者的确认,能够及时提出自己的疑问并得到解答。这些面对面的交流方式,能够使隐性知识的接收者形成一个相当完整的知识链条,从而实现有效的隐性知识转移。同时,交流的双方或多方互为隐性知识的传出者和接收者,在交流中达到一种隐性共享[15]。

隐性知识理论具有非常丰富的理论内涵和实践价值。石中英认为,我国以往的教育理论研究及实践中的一些重要问题均与此有关,隐性知识理论对教育观念的改变、对课程设计、课程方法改进的作用已经成为普遍共识[16]。然而引入隐性知识理论的教育研究多是针对学校教育展开的,在终身教育背景下,未身处学校之中的广大市民的学习需求理应得到应有的重视。社区教育作为终身教育的重要载体,如何运用隐性知识理论指导其课程研究值得关注。

三、隐性知识理论在社区教育课程研究中的价值

根据波兰尼的知识二分法,可以把知识分为明确知识和隐性知识。如果说明确知识是社区教育课程的知识基础,应该没有人有异议。基于明确知识开展的社区教育课程研究也有很多。那么隐性知识是不是社区教育课程的知识基础?石中英认为,要克服我国传统的教育理论与实践中的痛疾,“探索我国教育学建设与教育改革的新路,就需要像波兰尼那样彻底抛弃我们所持有的绝对客观性的知识观念,拓展我们所持有的明确知识观念,从隐性知识的视角重新审视教育理论与实践。”[17]相对于明确知识来说,隐性知识更应该成为社区教育课程的知识基础。这是由隐性知识的性质、社区教育的目标、社区教育的特殊性要求和社区居民的学习需求决定的。

(一)隐性知识的逻辑在先性

哈耶克认为:“每个人所感知的秩序都与隐性知识有着内在的关系,而这种作为无须明确阐释的知识的隐性知识为人们在各种情形中行事提供了一以贯之的指导。”[18]“隐性知识是人们自给自足的,明确知识必须依赖于被隐性的理解和运用,所有的知识不是隐性知识就是源自隐性知识,一种完全明确的知识是不可想象的。”[19]波兰尼的上述表述显示,所有的知识都是这两种知识中的一种:是隐性知识,或者是根源于隐性知识。因此,在逻辑上,隐性知识在先,优先于明确知识。隐性知识是人类知识的内涵所在,明确知识是在内涵基础上赋予了可以表达的外延。社区教育也是一种教育形式,明确知识是社区教育课程的基础,隐性知识也应该是社区教育课程的基础。

(二)社区教育目标的要求

社区教育的重要目标是促进人的发展,人生活在社区,社区是人生活和成長的载体。什么是人的发展?马克思认为,人的全面发展意味着“人以一种全面的方式,也就是说,作为一个完整的人,占有自己的全面本质”[20]。马克思关于人的全面发展学说规定了社区教育培养人的素质内涵。

那么,通常说到一个人的素质时,素质究竟指的是什么?我们通过一个人展现出来的表象可以判断其身体素质、智力素质、美学素质、道德素质、心理素质等。那些表象下面的基础是什么呢?波兰尼对此有一个经典比喻,我们可以从千千万万张脸中认出某一个人的脸,却说不出我们是怎样认出这张脸的。这种让我们认出这张脸的知识就是所拥有的隐性知识。这种隐性知识就是隐藏在素质表现之下的基础,其构成人们日常生活实践的知识基础,直接或间接影响到人们的生活质量,而且实际上在支配者人的认识活动的整个过程,是人们获得明确知识的向导[21]。

只有借助于隐性知识的力量,人类所有的明确知识才能成为可能。因此,在社区教育课程中一定要加强对社区居民隐性知识的培养。社区居民需要的不是系统的学科知识的获取,不是对知识的记忆、再现、复述,这是正规的学校教育目的。社区居民需要通过对明确知识的获取进而不断拓展自己的精神世界,提高自己的隐性能力,这些隐性能力包括思维强度和广度的提高、能力的提升、认识问题深刻度的增加等,这些都会促进人的发展。社区居民得到了发展,社区居民的社会资本就会得到增加,社区的文化建设、社区法制建设、社区环境整治、社区治理就有了基础性的支点。

(三)社区教育的个性化地位和独特价值的要求

社区教育是一种具有素质教育意义的教育。学校教育在某种意义上,是一种目标追求明确的教育,学生需要将书本上的明确知识进行记忆,至于这些知识有没有内化为学生的一部分则很少有人关心,通常以取得文凭、证书等作为学业结束的标志。社区教育的主要受众接受社区教育的目的并不是为了获得学历文凭,而是为了丰富自己的生活、提高自己的见识、获取更多的社会信息、提高自己的素养,其关注的是本社区居民学习发展的终身需求,因而也最能实现居民精神文化方面的拓展。在开展社区教育的过程中,不能将学校教育的课程体系、课程内容、课程理念、课程方法生搬硬套过来。学校教育注重明确知识的传递,而社区教育更应重视技能、方法、能力、交往、态度、体会、情感方面知识的传递。

例如,展览是社区教育课程的载体之一,社区居民在参观展览过程中可以通过展览馆的展品、讲解员的介绍、展板的展示内容获取一定的明确知识,但更重要的是要在参观展览过程中有所感悟、有所思考、有所体悟。社区教育需要的是通过这些教育活动帮助社区居民将明确知识通过消化吸收转化为内在的知识,通过学习提高能力、教养、市民意识和社会归属感等。因此,如何在社区教育课程中让社区居民在隐性知识上有所提高,成为高素质的社区居民,成为提高社区教育成效的关键点。

(四)社区居民学习需求的要求

社区教育是一种教育形式,也有“育人”的本质内涵。社区教育要以人的终身发展为根本[22]。人的一生生活在社区,社区是人成长和终身发展的载体。同时,人是社区诸因素中起主导作用的因素。社区教育的居民在接受社区教育时,需要获取知识、增长才干。在和社区受访者交流中,有的社区居民说:“有时候在做决定或者选择时,并没有经过过多的思考,但就是知道该做什么样的决定、该做什么样的选择,至于决定和选择的依据是什么,我也说不清楚”;有的社区居民说:“我觉得自己的很多知识都是从顿悟中获得的,有时候想很长时间没有答案的事情,仿佛一夜之间就清楚了”;还有的社区居民说:“我觉得影响我的工作和生活质量的并不是那些在书本上学到的知识,而是那些我也说不清楚的知识。”社区居民生活和成长在社区,其参加社区教育是为了身心获得充分的、自由的发展,学会生存、学会学习、学会合作、学会做事是社区居民终身学习的需要。

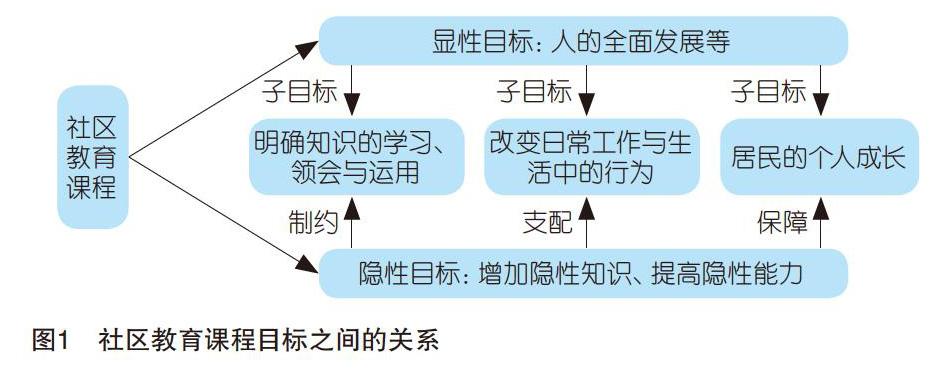

从以上分析可以看出,隐性知识影响着社区居民对明确知识的学习、领会与运用;其支配着社区居民的日常工作和生活中行为,是社区居民成长的重要保障。如果把人的全面发展、明确知识的学习、领会和运用、居民日常工作和生活中行为的改变和居民的个人成长看做社区教育课程显性目标的话,隐性知识的增加和隐性能力的提高就是其隐性目标。隐性目标是根本目标,显性目标是由隐性目标派生出来的,其关系见图1。

需要指出的是,强调隐性知识是社区教育课程的知识基础,并不意味着排斥明确知识的重要性。两者都是社区教育的重要内容,密不可分、相互联系与影响。对社区居民的发展来说,前者的重要性和作用并不比后者小,因此也是本文探讨的主要内容。

四、社区教育课程中培育居民隐性知识的路径

(一)社区教育课程的现状分析

社区教育课程是以社区居民终身发展的多样化需求和社区发展需求为依据,包括知识的、经验的、实践的、环境的、生活的资源和内容在内的教育、学习的活动及其进程的总和[23]。与学校教育相比,这种教育活动有其自身的显著特征。

1.社区教育课程的内容比较丰富但系统性不强

现阶段我国社区开展的教育活动主要有两大类:补充知识类和社区发展类。补充知识类包括职业技能培训、新市民培训、技能证书类培训、家庭教育、健康类等知识的培训;社区发展类包括社区居民的环境意识、老年大学开展的社区教育、社区文体活动等。与学校教育相比,缺乏一定的系统性,知识呈现碎片化状态,不利于居民素质的全面提高。

2.社区教育课程的形式灵活多样但不注重隐性课程的开发

我国在实践中开展社区教育课程的形式是灵活多样的,既有正规课程,如学科课程、综合课程、理论课程和活动课程,又有非正规课程,如一些游学项目,但是对一些隐性的课程,如社区教育制度、社区教育环境、社区教育氛围、社区居民参与社区治理能力的培养等重视不够,这往往会让社区教育的课程效果不能一以贯之,产生持续作用。

3.目前的社区教育课程是建立在“明确的知识观”基础上的

社区开展的各类课程活动,形式多种多样,内容非常丰富。这些课程活动的立足点还是希望通过这些活动向社区居民传授一些明确知识,这些知识固然重要,但对居民的内在精神成长、素质提高、个性发展和境界提升等方面的关注也应该加强。而社区教育的学习者参加学习重在学习过程的体验,希望通过这些体验将课程知识内化为隐性知识或者隐性能力的一部分。

4.社区教育課程没有很好地结合社区居民的实际需求

社区教育课程没有深度挖掘居民的现实需求和潜在需求,社区教育学习者需要将学习过程的体验和所学的明确知识内化,重在形成积极的价值观、态度和道德,重在形成良好的人际关系和邻里关系,重在提高整体素质。另外,社区教育教师依然使用学校教育的课程教学模式,主要用讲授的方式向社区居民传授知识。只是像学校教育一样在灌输明确知识,使得社区居民的内在心理、意志品质、公众意识等方面的培养受到忽视。

(二)社区教育课程中培育居民隐性知识的路径

1.给社区居民更多的实践和表达机会

美国心理学家斯滕伯格认为:“隐性知识既能成为一种提高行为效率的资源,也能成为导致行为效率低下甚至是失败的根源。隐性知识的功效取决于人们对他们的接受及有效使用。”[24]社区教育的学习者重视学习过程的体验。教师在开展课程教学时,不能对在正规学历教育中使用的课程教学方法进行直接迁移。对社区居民开展社区教育,应该让他们有更多的联系实际的机会,更多的表达学习体会的机会。有社区居民说:“我不想老师在给我们上课时重复学生时代的模式,我希望老师多组织我们进行讨论和交流。”实践与表达是明确知识与隐性知识相互转化的过程。一个人将其所学内容表达出来只是他的知识体系中很少的一部分,大部分内容在其知识冰山的水面以下,那就是他的隐性知识。正如波兰尼的著名命题:“我们所知道的要比我们所能言传的多。”[25]

马克思认为:“生活在本质上是实践的”。在社区教育课程模式的选择上,要注意整合讲授式课程模式和实践性课程模式。社区教育也需要一定量的讲授式课程,具体形式可以是讲座、讨论会、演讲会、讲习会、慕课等,通过各种各样的课程形式,使得社区居民获得一定量的明确知识。但是应该大量开展的是实践性课程模式,如现场教学、广场活动、参观、游学等。通过实践将明确知识内化为隐性知识,使社区的居民达到一种知行合一的状态。

通过表达,社区居民的隐性知识得以显性化,有助于居民内在思维能力的提高和精神力量的成长;通过实践,学习者的主动性思维参与到学习过程中,有助于知识的内化,使明确知识内化为隐性知识,使知识真正成为学习者的一部分。

2.注重教师与居民、居民与居民、社区与居民之间的深度交流

德国社会学家滕尼斯(T?nnies)首次提出社区的概念,并将其视为建立在其组成人员之本能、习惯以及与精神有关的共同记忆之上的,强调人与人之间所形成的亲密关系和共同的精神意识[26]。可见,社区并不仅仅是一群人随意的集合,而是要有基本认同的价值观、社区规范、社区建设理念、社区精神等。好的社区为社区居民发展提供资源和平台。因此,社区本身就是一种文化和精神的资源存在,为社区教育的开展提供了独特的资源优势。

认识和理解课程中隐性知识的关键在于使其“显性化”[27]。课程既可以传递、掌握和批判明确知识,又能使缄默知识显性化,并得到觉察、检验和应用[28]。这就要求教师使课堂变成真诚的自由对话过程。巴西教育家弗莱雷认为教育的本质在于“对话”,且对话的双方应该是平等的关系,对话的内容是在学生生活中生成的问题而不能是随意编造的,这样真诚的对话就可以促进对话双方的反思和行动。弗莱雷认为,课程是一个师生共同参与的过程,这种教育理念与社区教育的内涵有着天然的契合。社区教育中的教师不是权威,是和社区居民真诚对话的一方,师生双方通过对话努力开掘自己对教材知识或其所提出问题的理解,让隐性知识在对话中随着具体的见解显现出来,从而被自己和他人所认识和理解,促进师生共同成长。

教师要与社区居民合作,从居民所在地的日常生活中取材,共同开发出能够反映当地人生活与想法的教学题材,课程内容开发过程中也要引入社区居民的参与,教师要深入社区观察当地人的生活状态,从当地社区发现主题、收集到素材后还要回到社区与当地人讨论,这可以成为社区教育课程的基础[29]。这样,社區教育课程内容就为居民主动表达其意见创造了空间。

社区教育课程还要注重组织社区居民的合作和交流。哈耶克认为,个人拥有的隐性知识是一种高度个人化的知识,或者说其是相当依附于“知道者”本人的,这种知识所反映的是作为一个人感觉的他个人所处的环境,而这种反映是独特的,也是可以在某种程度上传播的[30]。因此,他们之间的合作和交流就是一种隐性知识的无声传递,对彼此的共同进步起着重要作用。通过互相提供帮助,联络邻里之间的感情,不仅满足自己帮助别人、体现自己价值、获得社会归属感的需要,而且社区居民每个人具有的难以言表的能力和知识在共同的交流中,被其他社区居民所感知、体会和模仿甚至是提高,潜移默化之中实现了迁移,使每个人都能共享其他人和集体的隐性知识,进而提高自己的隐性能力。

“作为文明社会成员的个人在追求个人目的方面,之所以比脱离了社会而独自生活的人更为成功,其部分原因是文明使他们不断地从其作为个人并不拥有的知识中获益,而另一部分原因是每个人对其特殊知识的运用,本身就会对他人实现他们的目的有助益,尽管他并不认识这些人。”[31]因此,有的居民认为:“每次和老师和其他居民的深度的、有质量的交流都让我精神上得到滋养、内在得到提升。”“在与老师和其他人的沟通中,我学会了从多个角度、辩证的看待问题,这也让我在工作和生活中处理起问题来更理智、更从容。”

3.重视隐性课程内容的开发和利用

与学校教育相比,社区教育学习者重视学习过程的体验和所学明确知识的内化,重在形成社区居民的积极的价值观、态度和道德,重在形成良好的人际关系和邻里关系,重在提高社区居民的整体素质。社区教育课程中的正规课程内容能够给社区居民提供成长的平台,隐性课程内容在提高居民隐性知识和隐性能力上的作用也不容忽视。社区教育学习者参加学习重在学习过程的体验,通过这些体验将知识内化为自己的一部分。

哈耶克认为,隐性知识并不是由形式制度储存和传播的,而是隐含于社会的非正式制度网络中,而处于这种网络核心位置的便是人们遵循但并不知道其结果的一般社会行为规划[32]。因此,在社区教育中,社区教育的环境、社区教育的文化氛围、社区教育的制度安排等作为一般社会行为规划有效载体的隐性课程内容,也应该在社区教育中加以重视、开发和利用。

隐性课程内容能够帮助居民在日常生活中感受到积极和谐的社区教育氛围,能够让所在社区的居民增强社区归属感、自豪感,加深对事物的感知力、理解力[33]。社区向居民提供这些隐性课程内容,可以让身处社区中的居民在日复一日中接受熏陶,并且有可能在某个时点依靠自己的直觉、灵感、顿悟获得一种意识上的提升,这个过程就是隐性知识和隐性能力的获得过程。

4.教师本人基于隐性知识的专业发展

教师是教学层次的课程变为体验层次课程的核心人物,影响着整个课程意图的展现和达成[34]。当社区教育的教师在从事自己的课程教学时,怎样才能适合社区教育课程的特殊要求?什么样的教师才能称得上是社区教育的合格甚至是优秀教师?怎样让教师的专业知识转化为社区居民喜闻乐见的课程内容?这就涉及到一个问题:社区教育教师在专业发展过程中的知识基础是什么?

隐性知识是相对于明确知识而言的,是一种只可意会不可言传的知识。有些教师具备了专业知识、教育学知识、心理学知识,但在实际工作中无法很好地将知识传递给社区受众,无法把知识转化为社区居民接受的内容,其实就是社区教育教师在专业发展过程中缺少隐性知识的培育。

社区教育教师应该发展自己的社区教育认识论。社区教育教师来源广泛,但基本都是接受过正规教育的专业人士。在其从事社区教育前,基本都学习过教育理论知识。但这些教育理论知识是概括性的、普遍的,他们真的能成为这些教师真正认同的、内化的理论知识吗?托尔夫(Tolf)认为:“教师头脑中存在着两种教育学:一种是隐性的教育学,教师们一开始就有;另一种是作为一门学科的教育学,它由师范教育的课程所提供。”[35]因此,结合托尔夫对教师教育学的界定、社区教育教育目的和人群的特殊性,社区教育教师应该唤醒自己的个性化教育学意识,使其从一种“隐性的”教育理念变为一种“明确的”教育理念。在社区教育过程中,教师应该对自己所持有的个性化教育理论进行反思、批判和评价,将个性化教育学知识与学科化的社区教育学知识整合起来并不断在实践中发展自己新的教育知识结构,这样才能提高社区教育的针对性[36][37][38]。

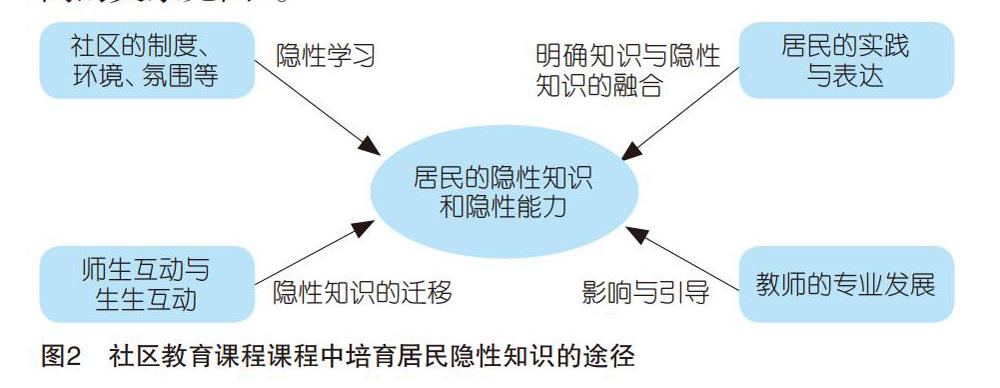

以上四个方面与居民隐性知识增加、隐性能力提升之间的关系见图2。

课程居于一切教育的核心[39]。在社区教育课程中,给予居民更多的实践和表达机会是居民将所学的明确知识和隐性知识融合的过程;教师与居民、居民与居民、社区与居民之间的深度交流也是其隐性知识相互迁移的过程;社区营造良好的社区氛围是一种隐性课程,这对居民来说是一种潜移默化,是一种隐性学习;教师注重自己的专业发展,构建自己的社区教育认识论就能更好地对社区居民进行引导和影响。

参 考 文 献

[1]波兰尼.科学、信仰与社会[M].王靖华,译.南京:南京大学出版社,2004:110-111.

[2][7][21]黄幼岩.隐性知识理论及其对教育的影响[J].教育实践与研究,2005(11):10-13.

[3]郭秀艳.内隐学习[M].上海:华东师范大学出版社,2003:325-328.

[4][18][25][30][31][32]邓正来.哈耶克社会理论[M].上海:复旦大学出版社,2009:91-92,102,92.

[5]闻曙明.隐性知识显性化问题研究[D].苏州:苏州大学,2006 .

[6][16][17]石中英.波兰尼的知识理论及其教育意义[J].华东师范大学学报,2001(6):36-45.

[8]王晶.理解知识的新视角[J].内蒙古社会科学:汉字版,2012(7):43-48.

[9]周燕.从知识的外在意义到知识的内在意义——知识观转型对教育的影响[J].全球教育展望,2005(4):29-33.

[10]白宗新.个人知识与社会知识及其教育意义[J].全球教育展望,2004(11):18-23.

[11]范文贵. 隐性知识观下的创新教育[J].辽宁师范大学学报,2004(5):71-73.

[12]王新. 隐性知识的结构及获得[J].许昌学院学报,2009(6):154-156.

[13]Drucker PF.21世纪的管理挑战[M].北京:生活·讀书·新知三联书社,2000:131-145.

[14]梅贻琦.大学一解[J].清华学报,1941(1):1-12.

[15]方润生,王玲玲.个人隐性知识的形成特征对隐性知识转移和分享的影响[J].中原工学院学报,2009(10):4-9.

[19]Polanyi. Knowing and Being[M].Chicago:The University of Chicago Press, 1969:145.

[20]马克思.1884年经济学哲学手稿[M].北京:人民出版社,2000:85.

[22]李惟民.社区教育课程开发指南[M].上海:上海社会科学院出版社,2012:2.

[23]侯怀银.社区教育[M].北京:北京师范大学出版社,2015:173.

[24]Sternberg R J. What do We Know about Tacit Knowledge? Making the Tacit Become Explicit[A].Sternberg R J.&Horvath,J.A,ed..Tacit Knowledge in Professional Practice: Researcher and Practitioner Perspectives. London: Lawrence Erlbaum associates inc.,1999:263.

[25]Polanyi, M. The Study of Man[M].London: Routledge & Kegan Paul,1957:12.

[26]姜振华,胡鸿保.社区概念发展的历程[J].中国青年政治学院学报,2002(7):121-124.

[27]吴晓义.国外缄默知识研究述评[J].外国教育研究,2005(9):16-20.

[28]马顺道,李永健.隐性知识转化研究综述[J].电子科技大学学报:社科版,2005(4):34-36.

[29][33]谢瑞霞.基于社会参与视角的社区教育课程体系建设研究[J].成人教育,2013(12):21-23.

[34]韩淑萍.我国课程与教师的关系研究述评[J].职业技术教育,2008(31):40-45.

[35]B. Torff, Tacit Knowledge in Teaching: Folk Pedagogy and Teacher Education[C]//See Robert J. Sternberg RJ.&Horvath,J.A,ed..Tacit Knowledge in Professional Practice: Researcher and Practitioner Perspectives.London: Lawrence Erlbaum associates inc:196.

[36]冯叶飞.以课程建设为抓手深化社区教育内涵——以宁波市江北区为例[J].宁波教育学院学报,2010(6):96-97,133.

[37]张巧.默会知识的浅析及启示[J].新课程研究,2017(4):135-136.

[38]王杨.默会知识论及其对成人教学的启示[J].高等函数学报:哲学社会科学版,2007(9):26-28.

[39]黄琳.中国当代社区教育研究现状述评[J].职业技术教育,2018(7):66-71.