近代上海公共租界食品安全管理及成效探析(1870—1937)

——以牛乳品为中心

郭立珍

(长江师范学院 财经学院,重庆 涪陵 408100)

食品安全问题是国民普遍关注的热点问题,安全管理是提高食品安全度、提升相关产业竞争力的基础与前提。近代上海公共租界构建的食品安全管理体系是当时中国成效最著的管理体系,不仅保证了居民食用安全,而且培育出一批现代化食品企业。牛乳是外侨的生活必需品,公共租界对其管理非常重视,因此,文章以牛乳品为中心,对近代上海公共租界工部局构建的食品安全管理体系及成效进行探讨。

1843年上海开埠后,为满足外侨食用鲜牛乳的需要,牛乳业在上海逐渐发展起来,而当时英国牛乳因传染疾病、掺杂等问题被视为“白色毒药”。鉴于英国的教训,工部局对牛乳品安全管理十分重视,通过不断强化牛奶棚①管理制度等多项举措,使牛乳品安全管理水平不断提升,到20世纪30年代达到国际先进水准。但迄今为止,学术界对其管理的过程尤其是成效进行深入研究的著述很少,仅有复旦大学章斯睿的博士论文《近代上海乳业市场管理研究》和学者陆文雪所著的《上海工部局食品卫生管理研究1898—1943》②中涉及相关内容,因此,本文主要运用《上海公共租界工部局年报》《申报》等资料,对其进行考察,以期为当前中国食品安全管理水平的进一步提升提供历史启迪。

一、清末上海公共租界牛乳品安全管理的探索及成效

在研究近代上海公共租界牛乳品安全管理前,首先要对牛乳业在上海的兴起进行回顾。上海开埠前并不生产牛乳,开埠后外侨为食用鲜牛乳,把乳牛运入上海饲养。牛乳究竟何时在上海成为商品难以判定,但可以肯定的是19世纪70年代已出现售卖鲜牛乳的养殖户。1872年《申报》创刊后不久就报道:“有一卖牛乳人,畜牛十头,不数天一扫而空,尽行病死。”[1]19世纪末牛乳业在上海已初具发展规模,1898年领有工部局营业执照的牛奶棚就有23家,还有30家本地华人牛奶棚未能获得执照。[2](P27)

上海开埠初期,霍乱等恶性传染病频发,外侨死亡率居高不下,而水、食品是传染病传播的重要媒介,牛乳养殖户又无防疫防病经验,而牛瘟等传染病时常发生,不仅造成巨大经济损失,且携带病菌的牛乳品进入市场还威胁着食用者的安全。《申报》1879年报道:“四乡近有牛瘟之患,一牛乳行中所畜牛几死大半,浦东一外国牛乳行及泥城外龙飞洋行之日有倒毙,其八仙桥大牛乳行之牛则数日内无一尚存者。”[3]《万国公报》甚至警告读者谨慎食用牛乳。[4]为改进公共卫生,1870年公共租界设立清洁处,负责医务、市场及清洁等事务,[5](P13)加强对牛奶棚及其出品的检查,一旦发现有乳牛生病或死亡,尤其是疑似牛瘟者,马上派卫生官查验,确定是否感染牛瘟;如果确诊为牛瘟,牛要立即被屠宰埋葬,尸体上要覆盖生石灰和苯酚消毒,其他健康牛为避免感染则要被转移到华界。1881年《申报》报道:法租界八仙桥新巡捕房背后有潘老五开设牛奶棚,共有奶牛38头,销路打开后,“牛忽患瘟遽毙其一,西人日食牛乳,恐误饮病牛之乳,人或致病”,马上派人视察并将潘老五“投法公堂申诉”,审判结果为要潘老五“将病牛迁往华界”调养,派牛医“看明染病者共几头”,且嘱咐“如有死牛随即埋葬,不准宰卖,设有不遵,查出定干惩办”。[6]

法律法规是进行食品安全管理的基本依据。英租界1845年《土地章程》内就规定:“如有人在议定租界内开设零用饮食等物铺房”,“应由管事官先发给执照,始准开设,以备查考”。19世纪末随着公共租界居民增多,对牛乳品等食品消费需求扩大,为加强对租界内食品安全管理,1898年工部局设立了独立的卫生行政机构——卫生处,主管菜场、屠宰场和乳场等的日常卫生检查,并于同年1月1日执行牛乳质量管理的第一个专门法规——《牛奶棚章程》,在1897年10月预先发布的公告如下:

为欲使众人身体有益起见,准于西历1898年正月一号起,即华历光绪二十三年十二月初九日,尔等在租界内出售之牛乳、牛乳油、牛乳饼以及牛乳所制各物,均由本局派人到尔等各牛乳棚内查看,给发执照之后,方准在租界内出售。如有不允本局查看者暨无执照者一概不准出售,所给执照不取分文。尔等各牛乳棚内均宜整洁,本局查看期之人吩咐一切均宜遵照,不得违背,倘至期如有人将无执照之牛乳棚内所制各物仍在租界内出售者,其人即行查拿,并行所有各货充公。[7]

工部局1899年又对上述章程稍作调整,其内容可概括为三个方面:其一是严禁无照牛奶棚的出品在公共租界销售。牛奶棚所领执照,不许顶名冒用,不准收售无照牛奶棚的牛乳,如有违犯,可将执照吊销,并可将领照人送廨惩办。其二是要求牛奶棚及卫生设施按照章程改造或建造,必须有自来水、排水和通风等设施,牛奶棚四周均须洁净,所用器具均须清洁等。其三是为防止人体成为疾病传播的媒介,要求牛奶棚的工人及家属的身体必须健康且要采取防疫防病措施,如均须种牛痘等。[2](P148-149)

清末上海公共租界工部局初步构建牛乳质量管理体系,重点对“无照牛乳”、牛乳掺杂等突出问题进行集中治理,取得了一定成效,开启了中国牛乳品安全管理现代化的进程:

一是严格执照准入制度,加大对“无照牛乳”③的治理力度。虽然领取执照不花钱,但要达到领取执照的要求需要巨大投资,对于中小养殖户来说是难以实现的,而当时上海消费牛乳品的人群又集中在公共租界,于是他们就冒险把产品走私到租界贩卖。清末《申报》上刊登有大量“无照牛乳”案,如1898年刊登的6起牛乳案件全为“无照牛乳”案。工部局对屡教不改者重罚,如1902年《申报》报道:王小弟、曹贵成冒用文大律师牌号在租界中私售牛乳,判责王300板,押捕房一月,罚银100元;曹责300板。[8][9]

二是确定食品安全与检测的标准,改善食品安全检测条件。清末上海牛乳掺水问题非常突出,不过该现象在当时英国也是常见问题,1875年英国政府颁布并实施食品监管法后,牛乳掺杂问题才得到遏制。[10](P117)掺水行为对牛乳食用者带有极大的安全隐患,特别是掺杂不干净的水,增加了食用者患霍乱等疾病的概率。为遏制牛乳掺杂行为,工部局1898年建立了病理实验室、化学实验室,并参考英国的质量标准检测牛乳品的纯净度和品质。病理试验室负责对牛乳品携带微菌等进行检验,一旦发现有细菌超标或者不符合卫生标准者,马上追究当事人的责任。化学试验室对牛乳品所含成分进行检验,如达不到规定标准,便被认为掺杂水分或提取了脂肪,也要追究法律责任。1898—1911年《申报》上刊登的与牛乳相关的案件,掺水案占半数以上,罚金在5~700元之间。处罚较重的有以下几起:1901年10月张云卿私售掺水牛乳被查获,因张“怙恶不悛著,责手心二百下,罚洋银一百元。”[11]1902年11月蔡某售卖牛乳,经工部局洋人查出有掺水情事,判罚洋银700元充公。[12]因掺水利润高,牛乳掺水案仍频发,1911年《申报》曾评论:“牛奶棚之出售掺水牛奶,每年被卫生局西人查出罚办,必有数十起。而罚者自罚,售者自售,且有既罚仍售,屡罚屡售者。岂不以大利所在,虽罚无损耶?”[13]

三是牛奶棚的基础设施、卫生条件得到改善。持工部局执照的牛奶棚都根据要求对牛奶棚进行了改造或建造,如铺设了水泥地面,设置了装瓶间,装了自来水,粉刷了墙壁等。

二、民国时期公共租界牛乳品安全管理的改进及成效

民国时期上海公共租界内人口规模不断扩大,至1937年达到1218630人,其中外侨39750人,[14](P307)对牛乳品的消费量不断增加,推动了上海牛乳业的快速发展。牛乳业的发展对安全管理提出了更高要求,公共租界于20世纪二三十年代为完善牛乳品安全管理采取了一系列改进措施。

1.改组管理机构

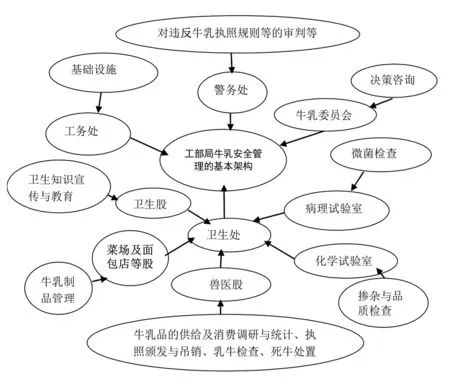

科学的管理体制是提高食品安全管理效率的基础。牛乳品安全管理体系的构建及实施需要由专门机构来推动和执行。清末工部局成立卫生处时,因食品及其相关行业规模尚小,机构设置较简单,民国时期随着人口数量增加,对食品及其相关产品需求量不断扩大,安全管理工作量及复杂程度、难度加大,原有的管理机制难以适应新形势,为此,卫生处多次调整组织架构。1922年卫生处下设行政、化验、医院和卫生四股,1924年4月又把卫生股分为食品、乳场和菜场三股,1932年再次改组,设立了兽医股、卫生股、菜场及面包店股,至此牛乳品安全管理组织架构基本完善(如图1所示)。

图1 20世纪30年代上海公共租界牛乳安全管理机制架构图

由图1可看出,由卫生处、警务处、工务处等共同管理牛乳品安全,其中卫生处对牛奶棚的生产场所以及牛乳的生产、储存、运送、销售等各个环节进行全程管理,警务处负责对违反牛奶棚执照规则者进行侦缉和审判,工务处负责基础设施建设,临时机构——牛乳委员会提供决策咨询等服务。卫生处下设病理试验室、化学试验室、卫生股、兽医股、菜场与面包店股等机构,“公共租界内居民所饮用之牛乳,自从牛体出起至送往用户止,其间所经过之一切过程,概经卫生处详细检验”。[15](P267)病理试验室,除检查牛奶棚出品是否达到规定的微菌标准外,还担负着预防传染病、疫苗的研制以及预防等工作。化学试验室主要检查牛奶棚出品是否达到工部局规定的质量标准。兽医股主要职责有三:即负责牛奶棚营业执照的颁发、升级、降级或吊销;对乳品④的生产与消费情况进行调查与分析;对领有工部局执照牛奶棚的牛进行定期检查,对病牛或死牛的检查与处置,购运牛的检查、隔离与消毒等工作。菜场及面包店等股主要负责对以牛乳为主要原料食品的卫生管理。卫生股通过报纸、电影、无线电广播、卫生知识进学校等多种形式,开展公共卫生知识的宣传与教育活动,以提高居民的食品安全意识。

2.健全法律法规

清末制定的牛乳品安全管理规定难以适应新形势,工部局于20世纪二三十年代对牛乳品安全管理相关法律法规进行了修订,并制定了一批新法规。

(1)修订牛奶棚管理章程

1899年开始执行的《牛奶棚章程》并未能有效解决牛乳掺水和“无照牛乳”走私问题,让消费者倍感不安,呼吁修订《牛奶棚管理章程》以强化管理。1923年工部局成立纯净牛乳委员会,为修订《牛奶棚管理章程》等法律提供决策咨询服务。该委员会成立后对上海及临近地区牛乳品安全管理情况进行全面调研,并研究英、美等发达国家的牛乳品安全管理办法,经过14次会议讨论后,向工部局提交了一份改进牛乳品安全管理报告,报告主要内容基本上被吸纳进1925年颁布的《牛奶棚营业管理规则》中。纯净牛乳委员会建议工部局根据牛奶棚的条件把营业执照分甲级(Grade A)、乙级(Grade B)两等,条件优的颁发甲等执照。1925年3月5日工部局发布第3333号牛奶棚执照通告,将营业执照分为甲、乙两等;3月底又发布第3341号通告——牛奶棚建筑规定,要求牛奶棚按章对生产场所进行改造或建造,其中甲等执照和牛奶棚建筑规定于1925年10月份生效;乙等执照规定1930年生效,有29家未达到要求,执照被注销。⑤

持甲等执照的牛奶棚除须满足乙等执照的所有要求外,还要达到各牛至少三个月由工部局兽医检查一次、牛乳不得使用人力热法等要求,且细菌含量标准与化学标准要比持乙等执照的高出很多。工部局1928年4月1日起开始执行英国的细菌含量标准和化学标准,并把检查结果作为确定牛奶棚等级、奖惩等的依据:甲等消毒牛乳及乳酪,平碟培养计算,每立糎(毫米)不得超过3万个,1/10立糎不得含有大肠杆菌。甲等生牛乳及乳酪,平碟培养计算,每立糎不得超过20万个,1%立糎不得含有大肠杆菌。乙等生牛乳及乳酪,平碟培养计算,每立糎不得超过100万个,1‰立糎不得含有大肠杆菌。[16](P268)因购置消毒设备、建造现代化的奶牛养殖场耗资巨大,只有资本雄厚的外资企业和少数民族乳企才有实力申请甲等执照。

持甲等执照的牛奶棚因设备先进、卫生条件好、消毒完善,其产品不仅外侨购买,就连富有的华人也纷纷消费。对此,1930年《社会月刊》有评价:“我国关于市乳法令,牛体检查,尚未切实施行。牛体之健否,乳质之良否,并无保证。故为谋饮用者之安全起见,鲜乳行加热消毒,以杀减细菌,在所必要。凡加热在摄氏八十度以下者,乳质之变化颇少,而在此温度之下,结核菌大肠菌等,亦可杀减,此法称低温杀菌。既无损乳质,复可保安全,惜本市各奶棚,除少数外,对于此种消毒设备,多未加注意,使饮用者多所顾虑,竞趋赴可的、爱国社诸外国人所开设之奶棚。”[16](P1)当时上海公共租界采用的低温消毒方法技术为巴氏灭菌法(pasteurization)。⑥

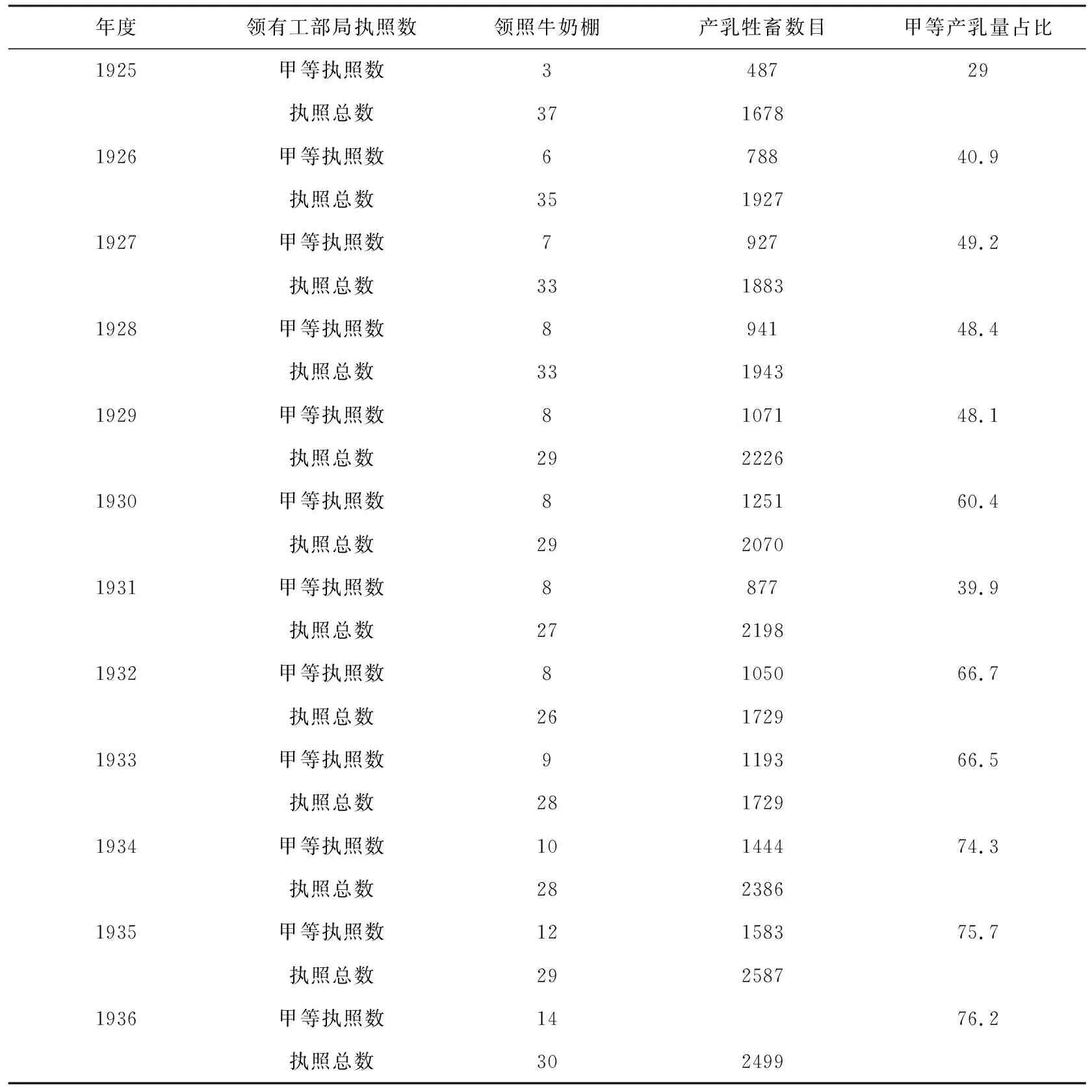

因甲等执照牛奶棚出品售价高、销售旺、利润厚,资本雄厚的牛奶棚纷纷申请,且出品在公共租界的消费总量逐年增加。分等级管理牛奶棚的第一年即1925年,获批甲等执照的牛奶棚共3家,但产乳量却占工部局批准牛奶棚产乳总量的29%;1927年获批甲等执照的牛奶棚增至8家,占工部局批准牛奶棚的21.2%,产乳量占总量的49.2%;1936年领有甲等执照的牛奶棚增至14家,占工部局批准牛奶棚总数的46.7%,其产乳量占总量的76.2%(如表1所示)。

表1 1925—1936年上海牛奶棚牛乳供给情况

资料来源和说明:1925—1929年甲等牛奶棚产乳量占比是根据甲等牛奶棚乳牛数占领照乳牛总数的比例估算的,数据参考章斯睿的《近代上海乳业市场管理研究》,第65页;1930—1936年为甲等牛奶棚产乳量占领照牛奶棚产乳总量的比例,数据是根据1930—1936年《上海公共租界工部局年报》内相关数据计算得来的。

从表1能看出通过分等级管理牛奶棚,激励着牛奶棚不断进行改革与创新;持甲等执照的牛奶棚获得市场的认可,市场占有率基本上呈上升趋势,并以它们为主体形成了一批现代化牛乳企业。执甲等执照的牛奶棚以外资为主,1937年上海有甲等执照牛奶棚12家,外资占7家,其中可的牛奶公司,为英国商人创办,有乳牛800多头。[17](P111-113)可的牛奶公司1家饲养的奶牛就超过5家华资牛乳企业690多头的总量。华资规模、影响较大的牛奶棚是生生牧场,创办于1929年,产业价值约20万元,占地近70亩,设有自动饮水器、乳牛舍、种牛舍、小牛舍、装瓶与洗瓶室、冷气间;推行标准化管理,对扫除牛房、洗刷牛体、挤乳等都有具体标准,如牛房内每日扫除3次,每日要求洗刷牛体3次,人工挤乳每8小时1次等,牛乳要按照挤乳、消毒、冷却、保藏、装瓶等流程处理,牛乳挤出后必经巴斯特(Pasteurizer)消毒机消毒,经消毒后冷却至45度放置冷气间保藏,用过的乳瓶要先洗干净后放在消毒间蒸汽消毒。[18](P3-4)

(2)通过法律手段强制推行消毒制度

1931年上海牛奶棚内牛瘟及肋膜肺炎等恶性传染病流行,乳牛因传染病致死者颇多,在这种情况下食用消毒牛乳品要比未消毒的安全得多。卫生处以查得生牛乳样本多数含有痨病细菌为由,1932年初饬令甲等牛奶棚所有出品均须消毒。乙等牛奶棚出品价格便宜,主要满足较贫外侨的需要,但其产品含痨病菌率较高,且“规模颇小,欲其装置百氏消毒机,力有不及”。[19](P131)为解决乙等牛奶棚出品消毒问题,工部局1933年成立消毒牛乳委员会,该委员会建议将所有乙等牛乳及乳酪一律强制消毒,理由有二:一是强制消毒“足使若干种疾病大为减少”,尤其是夏季上海天热,“具有发生疾病之危险性比在气候较寒之处为多”;二是有利于牛乳业健康发展,“查牛乳业之能发达,似有华人饮用牛乳之激增,而华人饮户之加多,虽尚有其他多种原因,然与本处之严密监察牛乳供给,亦可谓至少有一部分之关系”。[20](P216)1934年工部局董事会吸纳消毒牛乳委员会的建议,对1925年颁布的《牛奶棚营业管理规则》进行修订,新法规中重要的一条就是自1936年7月1日起“一切乳类及乳酪均须强制消毒”,乙等牛奶棚独办或合办消毒厂的最后期限为1936年6月30日前。

(3)制定购运乳牛隔离、人造乳油管理等法规

传染病流行不仅为牛乳养殖业带来巨大损失,且影响着牛乳品的供给与食用安全。人体、牛体,尤其是病牛、死牛为传染病播散的重要介质。为预防人体、牛体传播疾病,1909年颁布的《牛奶棚执照章程》中就规定,“凡挤牛奶者或其眷属或牛只有病,均须立刻禀明管理牛奶事宜之西员”,蓄意隐瞒者要追究法律责任。[2](P148)1925年工部局颁布的执照规则中要求“领照人如遇任何牧畜有死亡患痨病、牛瘟兽疔、传染胸膜炎、嘴疾脚肿红尿及其他传染症等情,务须立即报卫生处”。[2](P151)1931年上海牛奶棚恶性传染病盛行,工部局为妥善处理死牛、病牛,建造牲畜处置场,要求牛类死后要在牲畜处置场内由工部局兽医检测,非由业经登记之兽医监督,不准该项牛类在他处处置。所经处置之牲畜,由卫生处以相当偿价给物主,就牛类论,每重一磅给洋3分,再加市价皮革代价,[15](P272-273)这一举措对传染病的预防成效显著,1933年卫生处称,“因乳牛患传染病而发生之损失大减(半为本处职员所予指导之结果)”。[21](P294)

因中国牛乳业起步较晚,育种技术落后,牛奶棚的乳牛基本上来源于进口,而乳牛运输过程也是牛瘟等传染病传播的过程。早在1872年《申报》就报道上海、汉口牛瘟等传染病流行,病源来自从“法国进口的奶牛”,[1]这种情况到20世纪30年代还时有发生,如1931年牛奶棚内牛瘟及肋膜肺炎流行,“其系肇始于来自满洲之牛类”。[19](P131)为解决乳牛运输过程中携带传染病问题,自1935年4月1日、6月1日工部局开始执行《运购牲畜之隔离规则》和《乳场之隔离及消毒规则》,“凡牛乳场之欲请求执照,俱须遵守”。[22](P54)1935年上海发生口蹄疫和传染性胸膜炎,根据上述法规,隔离的牛奶棚有12家,有甲等牛奶棚1家因违犯前项规则还被控究。[23](P378)

此外,因新鲜牛乳售价较高,一些贫穷外侨多食用人造乳油,为保障食用安全,工部局1934年1月1日开始执行《出售乳油及人造乳油之执照规则》,其主要条文为:应含有乳油脂肪至少为80%,所含水分不得过16%,或食盐不得过3.5%;除食盐或不超过0.2%之硼酸或安息酸钠外,不得用其他防腐剂,但可另加无毒之色料。[20](P321-322)

3.强化纯净度和品质的监测

纯净度与品质是牛乳品安全管理的重点。清末工部局就对牛乳掺杂问题进行了整治,虽然取得了一定成效,但效果未能达到预期。1925年新的《牛奶棚执照规则》提高了牛乳品的纯净度和品质的检测标准。1928年4月1日起开始执行英国的细菌含量标准和化学标准。因工部局不断强化牛乳品纯净度和品质的监测力度,使在公共租界销售的牛乳品安全程度从根本上得到好转。经病理试验室多年实验证明:经过巴氏消毒的牛乳品食用更安全。以此为依据,工部局强制所有领照牛奶棚出品必须消毒。1932年兽医股为全面掌握上海各牛奶棚痨病流行情形,除对各牛奶棚乳牛进行常例检验外,还举办了痨病菌检查,结果是牛奶棚的牛有痨病者居20%。[15](P272)为鼓励牛奶棚进行结核菌检查,工部局自1936年7月1日起对施以结核菌素试验的牛奶棚所产乳品,准其用“甲等经结核菌素试验”的新字样,对主动请求检验者给予一定的奖励。上述措施的推行使在公共租界销售的牛乳品安全程度进一步提升,1936年工部局年报中说:“所取乙等乳样为数增多,但不及格者仅73件,即约居20.74%,上年不及格者有124件,约居总数的38.15%。”[24](P396)

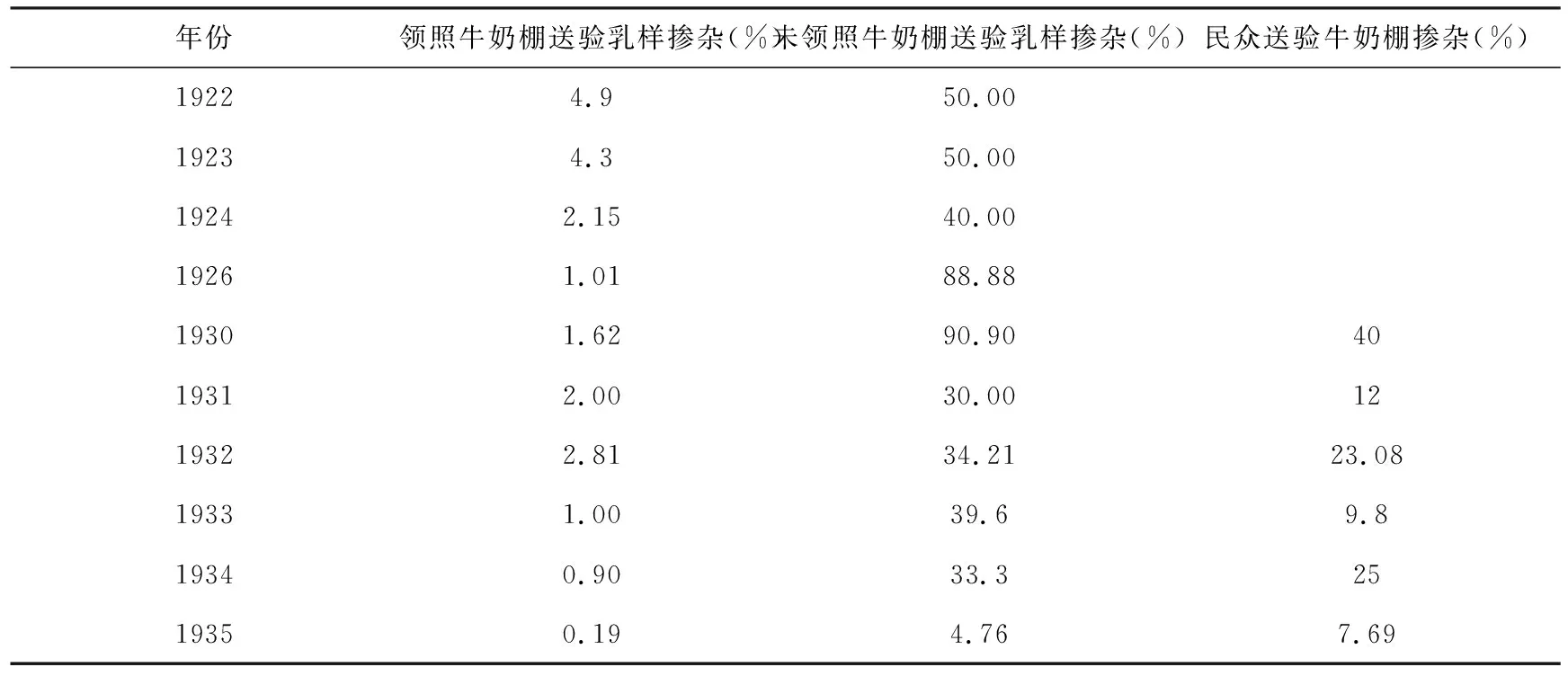

再以领照牛奶棚送验乳样掺杂率为例,1922年乳样掺杂率为4.9%,1926年降为1.01%,1935年更降至0.19%。即使是未领照的牛奶棚,在领照牛奶棚的示范和带动下,其纯净度也得到提高。1922年未领照乳样掺杂率为50%,1930年高达90.90%,1935年降至4.74%;1930年民众送验牛奶棚掺杂率为40%,之后明显下降,1935年降至7.69%(如表2所示)。

表2 1922—1936年公共租界牛乳掺杂率一览表

资料来源:1922—1926年数据参考章斯睿的《近代上海乳业市场管理研究》第34-35页;1930—1936年数据来源于1930—1936年《上海公共租界工部局年报》。

健康的牛体是牛乳品安全的前提。病牛所产乳品往往携带着病菌,对乳牛定期检查是确保牛乳品食用安全的基础,且是预防传染病的关键环节。为改进上述工作,工部局设置专职兽医,增设兽医股。在任用专职兽医前,工部局对牛奶棚的牛的检查是由具营业资格的兽医负责,因不同兽医检测方法不一致,影响着对牛检查的效果。为改进工作,工部局1931年7月任用专职兽医,1932年增设兽医股,之后牛体检查工作由工部局兽医负责。兽医股曾说:“检验方法之一致,统计论据之准确及牛乳供给保障之增加,皆为此项事务归由工部局控制之显著利益。”[15](P272)兽医股对每头甲等乳牛每三个月详细检查一次,每头乙等乳牛每六个月详细检查一次。每一乳牛的详细情形,各以一张卡片登记,由牛奶棚保存备查。

4.重视卫生知识的宣传和教育

加强卫生知识的宣传和教育是构建食品安全防护网不可缺少的环节,工部局年报中多次提到“无照牛乳”难以根治的关键在于租界内印度人贪图便宜。为此,工部局自清末起就开始通过报纸、传单、小册、在窗棂张贴图画等多种形式向租界内居民普及卫生知识,传播健康饮食消费观念。卫生处还不断改进宣传与教育方式,除采取上述举措外,还定期派华人宣传员到学校等地做卫生演讲、放映卫生影片,甚至组织卫生宣传游行、参观卫生展览,运用无线电广播等先进手段进行卫生知识宣传。1931年霍乱肆虐,为普及预防霍乱相关知识,6月6日由代表上海三区市府的上海霍乱教育委员会主办预防霍乱游行,游行队伍中有中国男女童子军,观众逾50万人。[19](P193)

三、近代公共租界牛乳品安全管理的困境及成因

近代上海公共租界工部局通过完善安全管理制度、法律法规等举措,使牛乳品的安全水平达到了世界先进水准,1936年工部局年报载:“就乳料供给而言,公共租界现可与世界之进化都市并列,堪称满意。”[24](P268)尽管上海公共租界牛乳品安全管理取得了显著成效,但仍然存在安全隐患,即“无照牛乳”问题未得到根本解决。

1.“无照牛乳”问题难以根治

清末民初公共租界外及浦东各地,无公共租界执照、不符合卫生标准的牛奶棚非常多,而上海消费牛乳品群体又集中在公共租界,于是这些牛奶棚就千方百计将出品偷运到公共租界销售,而它们的出品常常掺杂水等他物,清洁度和品质较低,存在很大的安全隐患,工部局年报中年年有相关报道。如1930年在公共租界内所捕获的11件无照牛奶棚出品,其中掺杂者10件,占99%,被工部局处以10~300元罚金;处以300元罚金者是累犯,且掺杂水分达43%,极不清洁,所用之瓶窃自领有执照的牛奶棚。[25](P172)1931年化验的9件无照牛奶棚出品,掺杂者占化验总数的55.6%,验明含大肠杆菌的占化验总数的22.2%。[25](P198)1934年化验的无照牛奶棚出品,微菌不及格者占化验总数的86.3%。[20](P333)1936年因要求所有领照牛奶棚出品必须消毒,导致走私“无照牛乳”者大增,仅印度人就缉捕了22人,工部局对此“不胜焦虑”,在年报中说:“贩卖无照之印度人仍形活跃,欲加取缔甚感困难,向法院控诉亦难得圆满结果。”[24](P397)

无执照牛奶棚出品偷运进公共租界的途径有四:一是通过领照的牛奶棚;二是卖给贩卖牛乳的印度人;三是由领照牛奶棚的工役到无照牛奶棚处收购;四是直接运送到租界销售。针对四种情况,工部局分别采取应对措施,如一旦发现领照牛奶棚主人贩卖“无照牛乳”,即将其执照吊销或停发。但领照牛奶棚为赢得暴利还时有冒险,如1935年工部局查出“一乳场每日得有无照牛乳200至350磅,并直接送至某著名医院,该乳场执照当即吊销”。[23](P373)最令工部局不安的是第二种情况,即通过贩卖牛乳的印度人在租界内销售。贩卖牛乳的印度人利用工部局诉讼举证难,“任意私运出售”。

2.“无照牛乳”难以根治的原因分析

虽然工部局不断完善牛乳品质量监管体系,但还是无法根治“无照牛乳”问题。造成这种局面的因素很多,主要归纳如下:

首先,“一市三治”食品安全管理格局是根源。近代上海在行政区划上分为公共租界、法租界、华界三个区域,就食品安全管理而言,三区分而治之,在标准上存在较大差异,其中,标准最高、要求最严的是公共租界,其次是法租界,最低的是华界,也因此,华界卫生局颁发的执照公共租界不承认。上海牛乳业以小资本为主体,养殖规模小,如1933年77家牛奶棚中,养1~5头奶牛的占总数的28.6%,资本在160~4999元的占总数的58.7%,⑦因资本限制,能达到上海市卫生局要求者很少,能申请到公共租界执照者更稀少。中小牛奶棚所产牛乳的出路,夏季华界“无生意可言”,[26](P167)冬季生意好一点,除部分在华界兜售外,剩余的“售于持有租界执照之大奶棚(俗称折奶)”,或将奶牛“租给大奶棚(俗称贺奶)”。[26](P168-169)上海绝大多数大奶棚都销售无照牛奶棚出品,或向后者租牛,当时有人评价“上海市现有之乳场,大半采用租牛制,俗称谓下乳牛,就是所有牛只多数属于农民,有乳时牵入场内下乳”,[17](P113)产乳计数,按磅计算。从事“折奶”和“贺奶”利润丰厚,大奶棚从无照牛奶棚购进的价格“大概冬日每元自四五磅至六七磅,夏日则自六七磅至八九磅”,而销售却是以大奶棚出品的价格,“既无牛疫亏本之情形,且收买一元之牛乳售出时可得价二三元”。[27](P4)折奶、贺奶现象的盛行,不仅造成了牛瘟等传染病频发,也加大了安全管理的难度。

其次,是价格因素影响。“无照牛乳”价格要比领有工部局执照牛奶棚的便宜30%~50%,这也是印度人愿意购买的重要因素。对此,工部局年报中也多次提及印度人因经济关系,多愿购买无照乳场出品,“因售价与领照乳场之出品相比,相差30%~50%”,[20](P333)还称“无照牛乳”是“公共卫生之大害,但能否完全禁绝,殊属疑问,诚以无照牛乳之售价(平均每磅一角)足使领照乳场无从竭力与之竞争”。[23](P372)

最后是消费观念的影响。近代上海的华人往往把牛乳作为奢侈品和高端营养品来消费,且“宜冬不宜夏”观念流行,造成夏季牛乳品在华人中无销路可言,加之华人多重量不重质,时人评价 “本市乳价极高,而售乳又论量不论质”,[26](P170)这在某种程度上影响着上海中小乳企提高质量的积极性,掺水走私等流弊丛生。虽上海市卫生局也采取一些措施对牛奶棚生产、销售等环节进行管理,“但遵守规则者寥寥无几”,[27](P2)“规模狭小,牛舍、榨乳、饲料、装瓶等都因陋就简。订购者亦限于中下社会。政府对于乳畜疾病,乳产品质,更无任何检查与取缔”。[28](P76)这又造成消费者对华资乳企出品的信任度不高。于是,中小乳企为了生存,就想尽一切办法把出品走私到公共租界销售。

四、若干启示

食品安全事关民生,近代上海公共租界不断修补食品安全管理防护网,不仅提高了食品安全管理水平,且推动了以牛乳业为代表的食品行业健康发展。自清末至今,安全问题一直是制约民族乳企拓展市场的关键因素。通过对近代上海公共租界牛乳品安全管理的考察,为中国食品安全管理水平的进一步提升提供了若干历史启迪:

一是不断完善食品安全管理体系是提升食品安全管理水平的基本保证。应充分发挥政府在食品安全管理中的主导作用,不断完善法律法规,改进管理制度,并不断健全由政府主导、乳企为主体、社会参与、教育宣传相配合的安全管理体系,为提升食品安全管理水平提供制度、法律等保证。近代上海公共租界牛乳品安全管理效果之所以好于华界,其中的重要因素就是工部局对食品安全问题的高度重视,并积极发挥媒体、社会力量、宣传与教育在食品安全管理中的作用,如20世纪20年代工部局就组织了牛乳委员会,让社会力量参与牛乳质量管理,为改进牛乳管理体系提供咨询决策等服务。

二是实施对食品行业的生产、运输、销售等的全程监管是关键。一般情况下,食品从生产、运输到消费者手中要经过多个环节,管理不仅难度大,且需要持续的人力、财力、物力投入,哪个环节管理不到位,哪个环节就有可能出问题,进而影响到消费者的食用安全。民国时期上海公共租界已构建起从牛奶棚建造到牛乳送往用户的全程监控体系,这也是公共租界牛乳品安全水平高于华界的关键因素。

三是充分发挥政府和市场“两只手”在食品安全管理中的作用。民国时期公共租界牛乳品安全管理的实践还表明,仅靠行政、法律手段是难以从根本上解决牛乳掺水、“无照牛乳”等问题的,要充分发挥政府与市场“两只手”的作用,尤其是要发挥市场的作用。

四是严格的安全管理是扩大食品行业在国内、国际市场份额的根本。民国时期外资乳企的出品备受中国居民的欢迎,如英国商人创办的可的牛奶公司“每日产乳量万余磅,其所有饮户大半还是华人”,[17](P111-113)固然有“崇洋”因素使然,但深层次原因则是其产品质量有保障。食品行业发展的历史一再表明,不断完善安全管理体系,严格安全管理,是企业扩大在国内、国际市场份额的根本。

注释:

①近代文献中“牛奶棚”的叫法较多,也有称之为“牛乳棚”“牛乳场”“牛奶场”“牛乳行”“牛奶行”“奶棚”等。

②章斯睿从卫生史角度对19世纪晚期至20世纪50年代上海乳业市场发育情况进行了探讨,并对公共租界、法租界和华界乳业管理情况进行了梳理,但对安全管理的成效未进行探讨;陆文雪一文中仅用半页篇幅考察牛乳卫生管理,对公共租界牛奶安全管理着墨不多。

③本文所讲“无照牛奶”是指未获得公共租界执照牛奶棚所产的牛奶。

④后来上海有的牛奶棚还养乳羊,还有专门养殖乳羊的养殖场,并出售羊乳,对其卫生管理同牛奶棚一样。

⑤1924年制定牛奶棚及牛乳供给的改良计划,1925年颁布法律为改良提供保障,至1930年始完成。1924年4月间公共租界内领有执照之牛奶棚供给一切牛乳出品者42家,嗣后注销其执照者29家,发给新执照者16家。参见《上海公共租界工部局年报》,1930年,第170—171页。

⑥低温杀菌即巴氏灭菌法(pasteurization),工部局年报中称为“帕累托杀虫法”,还有一些文献称“巴氏消毒法”“巴斯特消毒法”“百氏消毒”等。

⑦数据根据王树基:《上海市之牛乳业》,《国际贸易导报》1933年第5卷第8期,第174—178页表,统计计算得出。