论利用构式家族对构式语义的探求

——以“V+上+XP”构式为例

雷冬平

(上海师范大学 对外汉语学院,上海 200234)

引言

汉语中的“V+上+数量短语”这一构式受到不少关注,主要分歧集中在“上”的性质以及构式的语义上。吕叔湘(1980)认为“V+上+数量”结构中的“上”为趋向动词,整个结构表达“达到一定的数量”之义,“省去‘上’不影响全句的意思,少数形容词也可以有这种用法”。[1](P475)刘月华(1998)在描写趋向动词“上”做补语的特殊用法时同样指出,句式“N施+V+上+NuM(+N受)”表示达到(一定的数目,往往是概数),并强调说,“这样用‘上’时,说话人语意的焦点在动词上,即侧重表示进行某种动作,数量词及其后的名词的意思有时有些虚”。[2](P106)而孟琮等(1987)在对动趋式的规定中,将“办上几桌菜”和“每天背上两首诗”中的“上”视为衬字。[3](说明书,P14)邱广君(1995)认为在“V上+时量成分/距离成分/动量成分”等涉及数量的结构中,“上”主要表示强调的时间和空间的持续量及其结束点,或强调动作多次后的结束点。[4]周统权(2003)认为“我想在上海多住上几天”中,去掉“上”的句义基本保持不变,“上”在转用的过程中意义逐步虚化,“上”由具有独立义项的动词虚化为构词成分——黏着语素(bound morpheme)。[5]李善熙(2003)认为“V+上+数量”结构中的“上”为主观量标记,该结构表主观大量,如果表示主观小量,只能在结构前用“只”“才”等副词进行限定。[6]董淑慧(2012)认为“上”为动词兼主观量标记,“V+上+数量”结构不仅可以表示主观大量,而且结构前没有“只”“才”等副词,该构式也可表主观小量。[7]宗守云(2016)评价董淑慧的观点说:“主观大量和主观小量是两种截然相反的意义,如果某个构式既可以无条件地表示主观大量,又可以无条件地表示主观小量,那么其主观量意义一定是语境赋予的,而不可能是构式赋予的,这样的意义只能是语境意义。”因此他指出,“上”不是动词,只是主观量标记,“V+上+数量结构”的构式语义是表达主观游移量,主要体现在表达说话人“计划的量”“例示的量”及“估约的量”三个方面的主观量。[8]

从已有研究看,对“V+上+数量短语”构式的认知分歧较大,主要包括:“上”的性质到底是什么?构式的语义到底是“达到一定的数量”,还是表达主观小量、主观大量或是主观游移量?另外,同一构式的构式语义的得出相去甚远,那么构式语义如何获得?本文认为,造成这种认知差异的根本原因在于,已有研究都是孤立地看待问题,解决问题的根本途径是将“V+上+数量短语”构式置于其所处的构式家族中去研究,才能全面而彻底地认知这一构式。因为任何事物只有在一定的范畴系统中才能更好地得到界定和定位。

1.“V+上+XP”的源构式及其意象图式

“V+上+XP”结构是一个半填充式构式,即这一构式既含有可变的构件,又含有不变的构件。我们将可变的构件称为变构件,将不变的构件称为常构件。变构件和常构件在构式中形成互动的关系,变构件的“变”不能脱离常构件的制约,而常构件会在变构件的扩展变换中得到引申和发展,这种发展是遵循常构件自身的语义演变规律的。在半填充式构式中,决定构式性质的要素是常构件;虽然变构件的变化能够带来构式的扩展,从而形成一个构式家族,但是这个构式家族语义的探讨还要从常构件的语义中寻找到源头。所以,对“V+上+XP”结构,无论是构式语义的探讨还是构式家族形式的探讨都需要找到这一构式的原型结构。对“V+上+XP”中的“上”之所以有不同的理解,主要是因为这一结构是一个动态结构,在这个动态结构中,变构件V是由一系列具体或抽象程度不一的动词构成,而XP则是一系列不同性质的短语结构。那么,常构件“上”为了与变构件V和XP的语义取得和谐,其自身的语义就会在与它们组合的时候产生不同程度的泛化或者虚化,这就是造成“上”有多种理解的真正原因。但是万变不离其宗。而且,这种变化是不是使得“上”发生了性质上的变化呢?这就得从“V+上+XP”构式的源构式说起。

1.1 “V+上+XP”构式的源构式

《说文解字》谓“上,高也”,即“高处”之义,是方位名词。《诗·周颂·敬之》称“无曰高高在上”,名词义引申出动词义“从低处到高处;升;登”。另外,《广韵·养韵》:“上,登也,升也。”《易·需》:“云上于天。”《礼记·曲礼上》:“拾级聚足,连步以上。”因此,“上”的最初动词义是表示空间位移的趋向。它不仅仅表示从低处向高处的由下而上的“向上”义,而且表示水平方向的“向前”义。如《战国策·秦策二》:“三鼓之而卒不上。”鲍彪注:“上,犹前。”“卒不上”即“士兵不向前”之义。那么,作为趋向动词的“上”位于动词之后,所构成“V+上+XP”的最初结构应该是“位移动词+上+地点名词”。这是由趋向动词“上”的最初语义所决定的,表示动作向上所达到的目标。这一构式早在汉代已经形成了。如:

(1)水未逾堤二尺所,从堤上北望,河高出民屋,百姓皆走上山。(《汉书·沟洫志第九》)

(2)处女应即入之,三入,因举杖击袁公。袁公则飞上树,变为白猿。遂别去。(东汉·赵晔《吴越春秋·勾践阴谋外传》)

以上两例中的“走/飞+上+地点名词”构式均表示动作的趋向,整个构式所表达的语义是:动作“走”和“飞”持续发生后达到地点名词所表示的终点。

1.2 “V+上+XP”构式的意象图式及语义特征

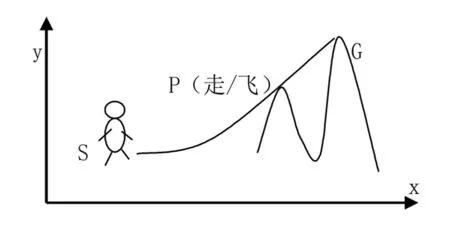

所以,例(1)和(2)的源构式会形成一个共同的路径意象图式,含有“起点—路径—终点”,都是由低处向高处的空间位移图式。我们同样可以将“S+位移动词+上+地点名词”具体理解成“S+位移动词(PATH)+上+地点名词(GOAL)”。例(1)和(2)图式可表示如图1:

因此这一类空间趋向构式的构式语义是“动词的持续发生达到某一空间目标”。这种趋向构式包含了以下三个语义特征:

图1 意象图式图

第一,“V上”表示动作的发生是由下而上。

第二,施事主体发生了位移,通过动作V的发生达到其后的地点名词所表示的终点(目标)。

第三,施事主体达到终点后保持状态,即存在于地点名词所表示的处所。

具体来说,如例(2),“袁公飞上树”表示“袁公”所处的位置一开始不在树上,发生了由下而上的“飞上”动作,动作的结果是袁公到达了树上,且“在树上”这种状态不会马上改变。这种典型动趋的源构式一直沿用到现代汉语中。如:

(3)一朝运偶逢大仙,虎吼龙鸣腾上天。(李峤《宝剑篇》,见《全唐诗》第五十七卷)

(4)我和你两个跳上马便走。(元·高文秀《黑旋风双献功》楔子)

(5)便把烟袋荷包扔下,一个人儿爬上楼去了。(《儿女英雄传》第三十五回)

(6)陈化成得到报告后,马上登上望楼,观察敌情,果然发现水面上有一溜黑点儿,由远而近驶来。(单田芳《百年风云》)

1.3 “V+上+XP”构式位移对象的扩展

以上6例均表示施事主体发生了位移。“V+上+XP”构式也可以是施事主体使受事改变位置而形成的路径终点图式。这时,XP往往就是表示位置发生移动的事物名词。如:

(7)初,汉高祖入咸阳至霸上,秦王子婴降于轵道,奉上始皇玺。(《汉书·元后列传》)

(8)及肃宗雅好文章,固愈得幸,数入读书禁中,或连日继夜。每行巡狩,辄献上赋颂。(《后汉书·班固列传》)

(9)齐因告喻,为陈祸福,升遂送上印绶,出舍求降。(《三国志·吴书·贺齐传》)

这种构式与典型的动趋源构式有所不同,区别在于这种构式是施事主体使受事发生了位移。而且,相对于典型的由下而上的动趋构式的语义特征来说,第一个语义特征“由下而上”的动作特征已经变得不怎么明显,例(7)至(9)的“奉上”“献上”“送上”也只是还保留有表示尊敬的“往上递出”意义。虽然“由下而上”的语义不明显,但是构式的位移意义还是较为明显的。如例(7)中,“始皇玺”在动作发生之前在“秦王子婴”手中,动作“奉上”发生之后,“始皇玺”转移到了汉高祖手中。但是,由于终点不在“V+上+XP”构式中出现,所以,位移路径也不是特别清楚,“奉上始皇玺”更多地朝着表达动作结果的意义转化了,着重表达“始皇玺”不在施事主体手中。此种构式也一直沿用到现代汉语中,例不赘举。

2.“V+上+XP”的类推扩展及其构式家族

既然构式是作为语言单位,那么在使用的过程中,就会不断发展。众所周知,词语产生后,在使用过程中会不断地发展和引申出新义。那么,具有两个变量的“V+上+XP”构式同样会在使用中不断引申和发展。它的发展主要是体现在变量V和XP不断地进行替换组合上,这种类推扩展就像“我吃饭”“我吃馆子”“我吃利息”“我吃亏”成分的扩展,变量的替换使得常量为了适应其语义变化而变化。

2.1 “V+上+XP”构式从“空间到达”—“结果达及”的类推扩展

上文说“V+上+XP”中XP为受事的时候,构式已经有了初步的扩展,从“强调位移路径和结果的语义”演变成“更多表示动作位移的结果”。当构式中的V进一步扩展为没有位移意义的动词时,“V+上+XP”构式就从表示位移趋向意义完全变成了表达动作结果的意义。这种构式主要在近代汉语中产生,而且这种构式表达的结果意义包含了以下几种具体情况(以下用法在现代汉语中皆有用例,由于很常见,故现代汉语例句从略):

第一,表达动作发生的结果是动作涉及的两个事物接触或附着在一起。这种用法唐宋已多见,元明清时很普遍。如:

(10)戴上玉钗时,迥与凡花异。(唐·孙光宪《生查子》之六)

(11)忙换了麻衣布裳,便穿上束带朝章。(元·宫天挺《死生交范张鸡黍》第四折)

(12)即变作一件破烂流丢一口钟,临行又撒上一泡臊溺,却还从板缝里钻出来,飞在唐僧耳朵上道:“师父,你只猜是破烂流丢一口钟。”(《西游记》第四十六回)

(13)所以弄出这个玩意儿来,大凡逛窑姐儿的,身边带上这么一张,倘使遇了都老爷,只把这一张东西交给他,就没事了。(《二十年目睹之怪现状》第七十五回)

第二,表达动作发生的结果是受事呈现某种状态或受事出现并存在。这种用法宋时已见少量用例,元明清时多见。如:

(14)东郭先生都不管,关上门儿稳睡。(宋·陈郁《念奴娇》)

(15)天色晚了,我点上灯,就接姐夫去。(元·白朴《裴少俊墙头马上》第二折)

(16)便有人要看,也不过加上几个密圈,写上几句通套批语。(《儿女英雄传》第一回)

例(14)动作“关门”发生后,受事“门”呈现关着的状态;例(15)“点”的动作发生后,受事“灯”呈现亮着的状态;例(16)中的受事“批语”本来是没有出现的,但在动作“写”发生后受事才出现,并一直保持现有的某种状态。

第三,表达动作发生的结果是施事与受事或某一方位趋近(包括空间和时间上的)。这种用法在宋代已见少量用例,元明清时则多见。如:

(17)若到江东赶上春,千万和春住。(宋·王观《卜算子·送鲍浩然之浙东》)

(18)遮莫他恁地远,我也要赶上他。(元·谷子敬《吕洞宾三度城南柳》第三折)

(19)元始曰:“奇哉!你身居截教,心向正宗,自是有根器之人。”随命跟上芦篷。(《封神演义》第八十四回)

第四,表达动作发生的结果是施事拥有受事,或表示事件的成功发生。这种用法元代已多见,明清时沿用。如:

(20)我如今跑到家里,再吃上五碗雪三盆凉水。(元·刘唐卿《降桑椹蔡顺奉母》第一折)

(21)家里又唤打竹家火的,做一个结结实实的大竹篮,又到铜铺里买上大小铜铃好几百个,也不知道弄出什么勾当。(明·冯梦龙《醒世恒言》第三十八卷)

(22)假如你焦他没有房屋,何不替他娶上一个孙媳妇,一家一计过日子?(清·吴敬梓《儒林外史》第二十一回)

第五,表达动作发生的结果是动作达到了某个量度。

动作达到的某个量度是指动作本身的量,即动量,形成“V+上+数量短语”这样的构式。构式中的数量短语不是指动作所涉及的XP的量,因为XP的量是物量,如前文的例(12)(13)(16)(20)(21)(22)中XP都涉及了物量,不属于这一类。“V+上+数量短语”构式宋代以降多见,如:

(23)懊恨这一双脚底,一日厮赶上五六十里。(宋·曹豳《红窗迥》)

(24)若相如出来时,您众人打上一顿,可来回话。(元·高文秀《保成公径赴渑池会》楔子)

(25)我们索性在悦来店住下,等上两天,等九太爷你的公忙完了,我再到二十八棵红柳树宝庄相见,将这两件东西当面交代明白。(清·文康《儿女英雄传》第十七回)

2.2 “V+上+XP”构式从“结果达及”—“事件达成且状态持续”的类推扩展

“V+上+XP”构式表示“结果达及”意义时,其中V所表示的动作一般来说是在将来实现的。如果动作的完成是在说话人言说事件之前,那么说话人就会把这个动作当成已经发生了的,就自然而然地在“V上”后添加完成体标记“了”。这样,构式发生进一步的扩展,表达“事件已经发生(达成)且状态一直持续”的意义。如:

(26)我如今修心养性在庐山内,怎生瞒过了子瞻赚上了牡丹,却教谁人来替?(元·吴昌龄《花间四友东坡梦》第二折)

“赚”即“哄骗”义,那么,“哄骗了牡丹”这个动作就一直持续下去,表示一直都“哄骗着”。

(27)杨小峰十分惊吓,挽着手,拖到饭店吃上了饭。(明·冯梦龙《醒世恒言》第二十一卷)

(28)立刻跟着来到花园一瞧,忽然那边锣鼓喧天,唱上戏了。(清·郭小亭《济公全传》第二百零八回)

“吃上了饭”不仅表达“吃饭”这个事件已经开始,而且表示“吃饭”事件在持续。“唱上戏了”同样不仅表达唱戏事件的达成并开始,而且表达了唱戏这个动作的持续。因为在两例中,“上”已经虚化成表示事件的“达成”之义。“了”同样是必不可少的构式构件,“了”在构式中的性质依然是完成体标记,表达“吃上饭”“唱上戏”在过去已经发生,说明“吃饭”“唱戏”发生在说话人言说此事之前。所以,说话人说“吃上了饭”和“唱上戏了”时,整个事件已经持续一段时间了。这就使得整个构式看起来具有一定的时体意义。关于这一点常娜(2015)进行了详细的阐述。[9]但是,要指出的是,常娜将“V上N了”和“V上了N”看成是“V上了”构式的扩展式,是不符合构式产生的历史顺序的。我主张语言结构的逻辑推理应该与历史生成顺序结合起来,才能较为准确地得到结构的演变序列。而且从结构发展的语义逻辑推理来看,“V上N了”和“V上了N”两个结构也不应该是扩展式,而应该是基式,因为有了名词的介入,“V上了”构式就显得不是那么凝固了。这说明“V上N了”和“V上了N”结构更多还是保留了“V+上+XP”的特征;这说明“上”还没有完全虚化,还保留了表示结果意义中的“达成”义。在整个近代汉语中,“V上了”结构还没有完全构式化成一个体貌构式。正是因为结构还没有完全凝固,所以“了”的位置在N前或者后都是可以的:在N前面标记“V上”这个动作已经完成,在N后标记整个事件的完成。这种用法在元明两代初露端倪,到清代则较为常见了,一直沿用到现代汉语中。孟琮等(1987)就认为“上”可以表示“进入某种状态”之义,如“这么早就办上年货了”“最近向阳小学又开展上少年科技活动了”“已经给病人输上血了”,可见孟琮等同样将这种结构看成含有趋向意义。[3](说明书,P14)

由于这种结构含有表示动作或事件已经发生的意义,而且还含有动作状态的持续意义,因此,当构式侧重表示这种状态的持续意义的时候,其中的N或者XP就容易省略。这种构式在清代最常见的形式是XP前移,或通过上下文省略XP而形成“V上了”结构。如:

(29)他不喝酒的人,今天也喝上了。(清·郭小亭《济公全传》第八十回)

(30)师兄师弟,你们喝上了,我一步来迟,罚酒三杯。(《彭公案》第一百四十一回)

例(29)和(30)的“喝上了”均可以看成是“喝上酒了”的省略形式。例(29)的“喝上了”是承前省略了“酒”,而例(30)的“喝上了”则蒙后省略了“酒”。当然,这种省略形式的形成,也可以是在言语双方都非常明白XP所指的情况下,因XP不需要出现而省略造成的。如:

(31)好,你在这里吃上了,我们两个人直饿了一天一夜。(《济公全传》第六十七回)

(32)他已经悟过来了,连忙蒸上了。(《红楼梦》第六十一回)

例(31)中的“吃上了”前后都没有吃的对象,但是在较大范围上下文语境中,吃的对象对于言语双方来说都是明白的。同样,例(32)从较远的下文可以看出,“蒸上了”是指“蒸上蛋了”。另外,省略形式“V上了”的形成还会因为受事宾语话题化而导致。如:

(33)遇见姚猛,他这个苦头吃上了!(清·石玉昆《小五义》第一百三十六回)

因此,可持续的动作动词都能够形成“V上(NP)了”这样的构式来表示动作的开始并持续。此外,心理动词也可以进入这一构式。如:

(34)原来徐良看见他这口宝刀,心中就爱上了。(清·石玉昆《小五义》第五十九回)

所以,在近代汉语中,从“V上N了”和“V上了N”产生起,动词V一般是及物动词,其中的N基本都可以在上下文中补出。只有到了现代汉语中,当V扩展为可持续不及物动词,或者当构式中的V扩展为形容词①时,“V/A上了”才完全构式化,成为一个具有体貌意义的构式。如:

(35)瞧这些孩子,大马路上怎么就哭上了。(余少镭《现代聊斋》)②

(36)你怕什么呀,手都哆嗦上了!(凌力《少年天子》)

(37)你这么早就忙上了,要注意身体哦!(湘妃竹《红尘有梦》)

(38)这个时候,在周舟的穿针引线下,杨阳和沈丽好上了。(孙睿《草样年华》)

例(35)至(38)中,前两例“V上了”中的V是不及物动词,后两例为“A上了”构式,V扩展成了形容词,那么在这4例中,就难以找到“V上N了”构式中N所在的位置了。因此,“上”已经不再是趋向动词了,而必须重新分析成助词,与其后的“了”凝固得更为紧密。“上了”一起,共同表达动作V已经发生并持续,或者表达A所体现的状态一直持续,可以看成是一种体貌标记。

2.3 “V+上+XP”构式家族及其形成机制

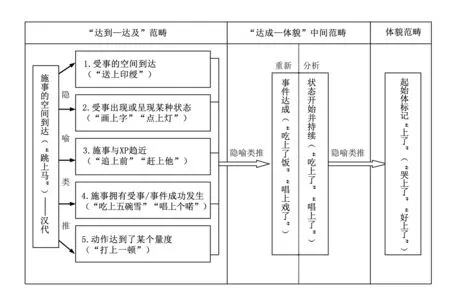

歌德堡(Goldberg,1995)说:“构式不仅仅具有单一的、固定不变的抽象意义,而且通常构成一个意义密切联系的构式家族。”[10](P31)这说明构式具有多义性。因为构式作为语言单位和语素一样具有本义以及引申义。本义就是源构式所体现的构式意义,即歌德堡所说的“构式中心意义”(central sense of the construction)。[10](P34)构式虽然具有多义性,但是它具有一个相当确定的中心意义,这个中心意义是构式家族其他构式意义引申的基础。“V+上+XP”构式家族中,“位移动词+上+地点名词”就是源构式,其“动作发生达到某一空间位置”的意义就是构式的中心意义,而构式变量V与XP的替换就会造成构式意义由中心意义向边缘意义发展变化。关于这些新发展出的意义的确定,歌德堡说:“其他不同但又相关联的意义必须参照特定动词的类型(specific verb classes)。”[10](P34)那么,在“V+上+XP”构式家族其他成员意义的探讨,同样需要参照V与XP两个变量的类型特征。当构式中的V不再是位移动词而是一般的动作动词,当XP也不再是地点名词而是一般的事物名词时,构式从表达动作的趋向引申出表达动作的结果(如本文2.1中),而表“动作的结果”意义的各小类之间显然也是密切相关的,这些互相联系的意义构成了一个完整的范畴。构式的类推会不会突破一定的范畴呢?回答是肯定的。“V+上+XP”扩展到表示动作达及一定结果的时候,完成体标记“了”的介入使得“V+上+XP”构式开始突破原有范畴,最后形成“V上了”这样的新构式,当然,新的构式意义也就产生了。这一构式扩展和范畴形成的过程,可表示为图2(过程描述和例证请参考前文):

图2 构式扩展和范畴形成图

从图2可以看出,隐喻和重新分析这两大认知机制在“V+上+XP”构式演化的过程中起了关键作用。类推使得该构式不断发展,但是,构式何以能进行类推呢?其中最重要的机制就是隐喻认知。从“达到—达及”范畴内的类推扩展来看,隐喻的本质就是抓住了语言格式不同域之间的相似性,从而由具体的构式扩展到抽象的构式,并在两个相似的认知域之间进行投射(mapping)。所以,抓住相似性是把握这种隐喻类推的关键。“上”的本质是空间目标的到达,那么从“施事的空间达到”扩展到“受事的空间到达”是非常容易理解的一种相似,因为受事的到达是随着施事的到达而到达的,这种构式一般是表达施事通过施展动作V从而使受事到达的;而“受事出现或呈现某种状态”其实就是某一种结果的达到,那么具体空间位置的到达和抽象目标的达到同样是非常相似的。此外,“施事与XP趋近”也可以看作是一种“达到”,其中一事物是动体,一事物是目标,趋近即一事物达及另一事物;“施事拥有受事/事件成功发生”同样可以看成是一种目标的达及,这种意义和源构式语义也是非常相似的;“动作达到某个量度”也同样具有“达到”之义。可见,“V+上+XP”构式在源构式和直接引申构式的语义中都含有一个中心构式义素“达到”,而且其动作结果一般是还未实现,因此这一构式的语义就是“动作V的发生将达到某一目标(空间的、状态的、数量的等)”。

“V+上+XP”构式“达到”范畴形成后,并没有停止其类推扩展,于是从“达到”范畴向“达成”范畴扩展,形成了如图2中所示的“吃上饭了”与“唱上了戏”这种结构。这时,重新分析的机制发生作用了。由于构式中还含有“饭”和“戏”这样的宾语,“达及”对象还存在,所以“上”还保留有一些动词的语义。其构式为表达“动作在说话之前已经发生并持续”,这就有了“了”的介入。而且当构式侧重表示状态的持续意义时,则宾语“饭”和“戏”就显得可有可无了。当宾语不再成为构式构件的必需,则构式中的V就能够进一步扩展为不及物动词和形容词,“上”与“了”无限靠近并高频同现;这时“上”的动词范畴特征几乎不见了,具有了体貌标记的特征,可以看成是助词,“上了”也就成了新的起始体标记。

从构式的演变中可以看出,构式和构件之间是相辅相成的关系。变构件的扩展带来构式的引申发展,当这种扩展突破了某种范畴,就会形成新的构式范畴。那么,新构式同样,反过来会作用到常构件身上,使其语义和功能发生变化,以适应新的构式形式和构式语义。

3.“V+上+数量短语”相关问题的回答

本部分讨论的“V+上+数量短语”构式中的“数量短语”是指时量和动量,而不包括名量。在把握了“V+上+XP”构式家族的基础上,我们就可以对本文引言中所提出的问题进行回答了。

3.1 “上”的趋向动词性质

关于“上”的性质,我同意吕叔湘的观点,“V+上+数量”结构中的“上”为趋向动词。[1](P475)从上文的构式家族探讨中看,“上”的趋向动词性质要到“V上N了”或“V上了N”这样的构式中才发生重新分析而变化,所以,“V+上+数量短语”构式还处于“达到—达及”语义范畴内,“上”的“达到”语义还比较实在。关于这一点,董淑慧从功能上对“上”的动词性做了较为客观的阐述,而宗守云否定董淑慧的观点,证据不足,缺乏说服力。这主要是因为其没有明白“V+上+数量短语”结构的来源,所以宗守云说:“去三次”和“去上三次”都有“去,而且达到三次”的意义,“去三次”虽然没有“上”,但仍然有“达到(某一数量)”的意义,只是主观性减弱或消失了;既然“上”没有“达到(某一数量)”的意义,就很难认定为动词。[8]可是我要指出的是,“去三次”和“去上三次”是两个完全不同的构式,前者来源于“位移动词+地点名词”结构,后者来源于“位移动词+上+地点名词”。而宗守云认为“无论是‘V+数量结构’,还是‘V+上+数量结构’,都是‘达到(某一数量)’,即‘V,而且达到某一数量’”。他显然认为“去三次”和“去上三次”的意义相同,于是按照他的推理逻辑:既然有“上”无“上”都有“达到”之义,则“上”无“达到”义,因而“上”不是动词。[8]他的这种推理是毫无根据的,而且从逻辑上也是说不通的,因为他论证的前提是认定“去三次”和“去上三次”两个结构是同义的。但众多的语言事实表明:只要两个构式在形式上存在差异,那么它们在语义上也存在差异。这也是构式语法的基本精神。“去三次”和“去上三次”两个构式在形式上相差一个“上”字,那么它们的语义也必然不会相同,且语义上的差异肯定会在“上”字上体现出来。

另外,宗守云通过否定例(39)来否定“上”为趋向动词:

(39)寒假太短,你回上海住不上几天就得走。

他认为例(39)“是‘V不了+数量结构’的变体形式,‘上’完全等同于‘了’(liǎo),而且在具体句子里多用‘了’,很少用‘上’”。但这个结论缺乏语言事实的支持。用BCC语料库(网络版)“多领域”分库搜索“住不了”和“住不上”,得到的例句总量前者为83例,后者是80例,其中“住不了+数量结构”的用例是28例,而“住不上+数量结构”的用例是18例。从统计数量可以看出,在数量结构中,并不像宗守云所说的很少用“上”。而且通过文献检索可以看出,从近代汉语一直到现代汉语,“V不上+数量结构”并不是“V不了+数量结构”的变体,“了”(liǎo)在很多情况下并不能替换“上”。以“住不上+数量结构”为例,如:

(40)那妖精到此,住不上十年。小神自三年前检点之后,方见他的本相,乃是七个蜘蛛精。(《西游记》第七十三回)

(41)那座五星级饭店我一辈子也住不上一分钟,在那儿享有一条床腿一块玻璃碴有什么意思?(毕淑敏《原始股》)

例(40)着重号部分表达的是“住不到十年”之义,如果换成“住不了十年”,则意义完全不一样了。例(41)的也一样,如果换成“了”,“一辈子也住不了一分钟”是直接否定时间量度,而“一辈子也住不上一分钟”是否定不能达到某个时间长度。“住不上+数量结构”的语义更接近“住不到+数量结构”,以上诸例换成“住不到”意义基本不变,而换成“住不了”则不行。这说明,“上”的语义和“到”相同,为“达到”义。因此“V不上+数量结构”就是“V上+数量结构”的否定式。能够受“不”的否定,自然具备了动词的特征。这一点,还可以放到整个构式家族中来看,如:

(42)任志强:我只想说一句话,如果没有富人住上好房子,穷人是住不上好房子的。(《地产英雄铿锵论剑》,《文汇报》,2004年12月16日)

例(42)中“住上好房子”和“住不上好房子”显然是肯定式和否定式的关系。那么,作为与“V+上+NP”构式处于同一家族中的构式成员,“V不上+数量结构”是“V上+数量结构”的否定式也就容易理解多了。

虽然大部分情况下“V+上+数量结构”都用于将来非现实的情况,但是该构式有时也用于过去完成的动作,可以在“上”的后面加上完成体“了”。这也可以从另一个方面说明“上”具有动词性质。如:

(43)那拜住才撞见园公时,晓得有人知觉,恐怕不雅,已自打上了一鞭,去得远了。(明·凌濛初《初刻拍案惊奇》卷九)

(44)眼镜同学就已经让不住冷笑的金孝仁狠狠地打上了几拳,尤其是打在眼镜同学腹部的一拳,直接便让眼镜同学疼痛地捂着肚子蹲在了地上。(紫雨寒风《娱乐韩国》)

综上所论,将“V+上+数量短语”构式中的“上”分析成趋向动词更合理,也更接近语言事实。

3.2 “V+上+数量结构”的构式语义

已有的研究,不管是将“V+上+数量结构”的语义概括成“主观大量”“主观小量”,还是概括成“主观游移量”,都只是构式中“数量结构”所表达的意义,而不是整个构式的语义。构式语义是构式的各个构件共同组合表达出来的意义,已有的概括既没有体现动词V的意义,也没有很好地体现“上”的意义。作为一个半填充式的构式,构式中的常量“上”决定了构式的语义,是概括构式语义的关键成分。如歌德堡研究英语中的“way”构式,虽然有“手段解读”(The Means Interpretation)和“方式解读”(The Manner Interpretation)两种语义,区别是前者需要创造一条路径(Creation of a Path),而后者可能不需要,但是两者共同的语义是“主语都沿着一条路径移动”;这一共同的语义是“way”在构式中作用的体现。因此,半填充构式围绕着构式常量会形成一个共同的中心义素。[10](P199-218)只要构式常量不变,或常量的中心义素不变,构式语义也不会发生变化。只有构式的中心义素发生了变化,构式的范畴才会发生变化,如“V上了”构式就已不属于“V+上+XP”构式范畴。这和词语语义场变化的原理(蒋绍愚,1989)[11]是一致的。

明确了这些之后,我们可以来探讨“V+上+数量结构”构式的语义问题了。关于这一构式是否表示主观大小量的问题,我同意宗守云的看法,该构式“有表达主观大小量的语境意义,也有不表达主观大小量的语境意义”。[8]如:

(45)我临来的时候,我父对我说道,您探完莲花湖,就此到我们家里住上几日,老弟兄十余年未见面,要盘桓几日呢。(清·张杰鑫《三侠剑》第一回)

(46)你可以先到莲花湖你于叔父那里住上几天,于叔父与胜三大爷也是磕头弟兄,在那住上几天,再叫于叔父遣人将你送到镖局子。(同上,第三回)

例(45)的上下文是为了留客而邀请对方“住上几日”,显然是说话人希望这个“几日”是大量。说话人希望“大量”的语义从下文用“盘桓”也可以看得出来,一般来说,这种情况下说话人的几天不会是“两三天”,而是“五六天”甚至“七八天”。而例(46)的上下文语境是“某人先到某地暂住几日,然后再转移到别处”,那么这个“几日”,说话人当然希望是小量,说话人肯定希望尽快进行“几日”之后的动作,所以,这个“几日”,说话人肯定是希望五天以下。正如宗守云所说,这种例句中有没有“上”,根本不影响主观大量和主观小量的表达,因为例(45)(46)中去掉“上”,例中的“几日”还是可以通过上下文解读出:例(45)表示主观大量,而例(46)表示主观小量的意义。既然这样,我们要进一步说,“上”不仅不是主观大小量的标记,而且也不是什么主观游移量的标记。我们可从两个方面来论证这个问题:

3.2.1关于“上”是主观量标记的论证

宗守云已经论证了“上”不是主观大小量的标记,我们要进一步论证,“上”甚至不是主观量标记。宗守云于其文2.2节中论证了“上”是主观量标记,事实是不是这样呢?宗守云的论证比较简单,证据是:“老张有三个儿子”与“一天有二十四小时”能说,而“老张有上三个儿子”与“一天有上二十四小时”不能说。也就是说在客观性强的量前不能加“上”,他因而认定“上”是主观量标记。

这一简单的证据包含了至少两个问题:一是“三个儿子”在句中是物量,不符合宗守云引言中只用时量和动量的界定。二是用“有”字句来验证“上”是否表主观量不合适。因为趋向动词“上”本来就不能和存现动词(“在”“有”“存在”“具有”等)、关系动词(“是”“像”“姓”“属于”“成为”“仿佛”等)以及形式动词(“加以”等)等一些语义较为抽象的动词搭配使用。因此,用“有”字句来检验“上”是否能够表主观量是没有效力的。

“上”字是不是真的就不能用于客观量呢?当然不是的。如:

(47)直等的俺成就了百岁姻缘事,恁时节才添上两个眼睛儿。(元·无名氏《玉清庵错送鸳鸯被》第一折)

(48)张千,将老子打上八十?为他不应塑魔合罗。打着者。(张千打科,云)六十,七十,八十。抢出去。(高山云)哥哥为什么打我这八十?(元·孟汉卿《张孔目智勘魔合罗》第四折)

(49)这里鱼又多又大,在这里打上一天鱼,强过在别处打上三天。(秋梦痕《浪子侠心》)

以上三例包含了物量、时量和动量。例(47)“添上两个眼睛儿”是表物量;例(48)“打上八十”是表动量,被罚者结结实实被打了80下,“上”完全是表客观上到达某一数量之义;例(49)用“打上一天”和“打上三天”的时间量进行对比,虽是说话人的主观判断,但在说话人看来,这个时间量“一天”和“三天”是较为客观的比较,而且“上”在这样的对比中也很容易看出来是“达到”义。

3.2.2关于主观游移量的三种类型

既然“上”不是主观量的标记,那么宗守云所提出的“上”是游移量标记是怎么回事呢?我们来分析一下他所提出的三种主观游移量是不是通过“上”所表现出来的。以下例(50)至(55)转引自宗文的例(23)至(28)。[8]

其一是说话人计划的量:

(50)秀秀先嫁过去,住上三五年,等日后兄弟分家了,就过来继承这边的家业。(礼平《小站的黄昏》)

(51)我想先买上五六十只獭兔,逐步发展。(西部网,2010年11月9日)

例(50)去掉“上”,依然能够表达“说话人对秀秀住的时间提出建议”这样的意思,这种计划的语义不是来自“上”,而是来自于特定的句式“先……,日后……”。例(51)去掉“上”后,形成“我想先买五六十只獭兔,逐步发展”这样的句式,同样含有“五六十只獭兔”,是计划量的语义,所以,这一计划量语义同样不来自“上”,而是来自句式“先……,(而后)……”。

其二是说话人例示的量:

(52)“三六九”的汤包小巧玲珑,一笼二十个,一口吃一个,吃上个三五笼也不嫌多。(古龙《陆小凤传奇》)

(53)窗玻璃碎了,下水道堵了,你打上十个电话,也不定找得着这房东,找着了,也不见得就给你派人来修。(小楂《客中客》)

例(52)(53)去掉“上”,同样可表例示的量。这是因为,这样的例子都是在虚拟句中。两例的这种虚拟语义是通过复句“即使……也……”表达出来的,只不过“即使”在句中省略了,但可补充出来。至于两例所体现出来的夸张色彩,前者是通过“V个+数量结构”句式体现出来的,而且“吃三五笼”对吃小笼包这个行为来说,动作量本身就有点多,所以结合在一起自然就有了夸张色彩;后者是通过“打十个电话”与“找不到房东”形成对比而凸显出夸张意味。所以,宗守云所谓的例示量即虚拟句中的量,但都不是“上”所表达的语义。

其三是说话人估约的量:

(54)1992年以后,外公回乡探亲三次,每次都会住上一个月。(《北京晚报》2014年6月5日)

(55)每到月底,他都会跑一趟北碚城区,买上十几斤新鲜猪肉。(华龙网,2014年11月30日)

先看例(55),去掉“上”,“买十几斤新鲜猪肉”表达的还是估约的量,所以“估约的量”是通过“几”表现出来的,而不是通过“上”。而例(54)“住上一个月”和“住一个月”相比所体现出的量确实有差异:前者可以表达以“一个月”为中心的上下浮动的大约量,也许是住28或29天,也许是住32或33天;而后者“住一个月”虽然勉强可以理解出“不及一个月”或“超过一个月”的时间,但显然不及“住上一个月”这种估约量语义明显。这是宗守云发现的最有意思的地方,但这并不表示“上”就是估约量标记或游移量标记,因为有些例句是没有这样的估约量语义的,如前文的例(48)“打上八十”就是表达“八十下”的语义。

再如:

(56)小官续上两句:苏轼焉敢效昌黎,佛印如何比大颠?(元·吴昌龄《花间四友东坡梦》第一折)

(57)这也不难,我这里有元霜丸,涂上一晚便可长出。(清·临鹤山人《红楼圆梦》第三回)

例(56)(57)所表示的量均是实际量。有时“我说两句”和“我说上两句”都有游移量的解读,但是像例(56)确实只有两句,那就是表示实量了。数量是“一”的句子一般来说难以解读出游移量,如前文中的“一拳”“一夜”“一晚”等。像“一天”“一小时”“一分钟”这样的时量也是难以解读出游移量的。但是“一星期”“一个月”“一年”这样含有下位单位的集合数量结构,在“V+上+数量结构”中就容易解读出游移量。这主要是因为趋向动词“上”在这样的结构中的语义还是“达到”。在语境中,既然达到某个数量是说话人的主观认识,那么只要是接近或者趋近某一数量,说话人就可认为是“达到”了。这也就是趋向动词“上”可以解读出“游移量”语义的原因。如:

(58)这些钱足够我们乐上一星期了。(飞龙入海《困龙升天》)

“乐上一星期”,可以是六天,因为六天接近一星期了,被语境解读认可;也可以是八天,因为八天不会超过一星期太多,也被语境解读认可。所以“乐上一星期”所表达出来的量是以七天为中心上下略微波动,其量不能过度少于或者过多超越中心基数。如例(64)的“一星期”就不能解读为少于五天或超过十天,因为不能偏离太远,否则不符合“上”的“达到”语义。而且这种游移量的语义是可以通过上下文语境取消的。如:

(59)如果没有任何障碍,婚后还可以在一起整整待上一星期。(皮埃尔·洛蒂《冰岛渔夫》)

如果没有“整整”,那“待上一星期”可以解读出游移量,但是有了“整整”,说明“一星期”是实际量七天,而游移量语义就消失了。这也足以说明“上”不是主观游移量标记。

集合数量的结构容易解读出游移量是因为这种量包含了下位的数量,如“星期”“月”“年”的下位是“天”,那么只要下位单位的某一数量大约接近某一上位集合数量,那在说话人看来就是达到了这一上位集合数量,这样就可以表达成“V+上+上位集合数量”,而听者自然就可以解读出“准确达到某一量”“接近达到某一量”以及“达到并稍微超出某一量”这样不同量的语义,因为集合数量结构更具有数量的模糊性和约数性这样的特征,其结构的形成以及对这种量的约数的理解同时也符合数学中四舍五入的约数思想。

而非集合数量需要大于或等于“二”才能解读出游移量。如“待上两小时”就既可以解读为“待”的时间可能刚好是两个小时,也可能是待不到两个小时(如一小时四十分),或超过两个小时(如两小时二十分)。“住上五天”既可以是刚好住五天整,也可以解读出游移量“四天多(四天加十多个小时)”或者“五天多(五天又过了几个小时)”。一般来说,整“十”的数量,游移量向同级单位进行游移,如“住上十年”的游移量向九年或十一年解读;非整“十”的数量则向下位的单位量游移解读。这是因为说话人把“上”后的数量看成是一个整体、一个达到的整体目标,整体更利于认识是否到达,整体的边界更加完整,有界性更强。因此,“住上十年”就比“住上十一年”的可接受度要高得多。因为整数的认知比零散数的可及度要高得多,因此正如方梅所指出的,在“V+上+数量结构”中,数量结构不能是零散量。③当然,从实际的语料来看,时间量也比动量更容易解读出不确定的游移量,如“住上五天”比“去上五回”更容易解读出游移量,因为时间量的“五天”比动量的“五回”更具有量上的模糊性和概括性。这是因为“天”还具有下位单位“小时”“分钟”等,可以做出“四天多”或“五天多”这样的解读;而“回”没有下位单位,不能解读出“四回多”或“五回多”。

这样,我们就解决了“V+上+数量结构”中趋向动词“上”能够解读出游移量的问题。用一句话总结:趋向动词“上”能解读出游移量是说话人对“上”所“达到”之数量的边界认知模糊性导致的,当然,认知中的模块性和趋整性也起了关键性作用。所以,“V+上+数量结构”构式的语义是:动作的发生达到说话人所认为的某一数量。

结语

“V+上+XP”构式起源于路径位移构式“位移动词+上+地点名词”,“上”是趋向动词。在语用类推的作用下,构式从“动作发生达到某一空间目标”发展为“动作发生达到某一结果”,构式“V+上+数量结构”其实就属于“达到某一结果”中的一种,因为构式“V+上+数量结构”所表达的“动作的发生达到说话人所认为的某一数量”的语义,其实还是一种动作行为在数量上的结果。所以,“V+上+数量结构”的构式语义的获得不能脱离“V+上+XP”这一上位构式。从构式家族系统来看,“V+上+数量结构”只是其中的一个成员,那么它的语义就还处于“V+上+XP”构式的范畴内,“上”的性质也就还处于趋向动词这一范畴内。只是“上”所表示的“达到”只是一种主观的数量上的“达到”,因此就造成了这种构式中的数量在很多情况下被解读成概数。虽然如此,这并不能影响“上”是趋向动词的性质。只有当构式发展到“吃上了饭”/“唱上戏了”以及省略形式“吃上了”/“唱上了”的时候,趋向动词“上”才开始从“达成”义向“体貌”用法演变,重新分析才得以可能。这是语法化的中间阶段,在这个阶段,“上”的性质处于两可分析的阶段,既可以看成是趋向动词,同时又具备了一定体貌标记的作用。当发展到最后形成“可持续不及物动词/形容词+上了”构式时,“上了”结合紧密,共同作用,成为一个起始体的标记,这才脱离了“V+上+XP”这一构式的语义范畴,“上”也就不再是趋向动词了,而只能分析成助词。

这就是本文要回答的引言中的最后一个问题——如何探求构式语义?答案当然就是用构式家族定位法。其具体操作本文中已经体现,总而言之,就是先确定目标构式的源构式及其语义,再探求这一源构式在汉语史中的历史演变情况,从而获得整个构式家族及其各成员的语义,然后比照目标构式在家族体系中所处的位置。这样既能轻松得到目标构式的语义,也能够清晰地认知目标构式中构件的性质。

注释:

①因为“V上了”的构式语义侧重表示状态的持续,而状态形容词同样具备某种状态,因此,状态形容词同样也能够扩展从而形成“A上了”构式。

②本文的现代汉语例句除了有特别说明外,皆出自BCC语料库(网络版)。

③方梅在给宗守云所提的意见中指出,在“V+上+数量结构”中,数量结构只能是整量,不能是零散量。这是非常敏锐的发现,因为零散量不具有量上的模糊性,如“五小时十六分”就不能形成“待上五小时十六分”义,我们却可以说“待上五小时”,因为“五小时”在说话人看来更笼统,因而更容易达到,可及度更高。