人工智能法律系统:两个难题和一个悖论

张保生

(中国政法大学 证据科学教育部重点实验室,北京100088)

一、人工智能法律系统研究现状

人工智能研究自1956年诞生以来,一直在朝着“知识的每个领域或智能的任何一个其他特征,都可以如此精确地加以描述,以致能够制造出一种机器来模拟它”①的宏伟目标不断迈进。经过短短60年的发展,到2016年,阿尔法狗(AlphaGo)挑战世界围棋冠军三局全胜,从而引发了新一轮人工智能研究的热潮。然而,由深度学习所带动的这一波人工智能热潮,也引起学者们对媒体炒作、民众翘盼和政府撒钱的担忧。人工智能虽然具有无限美好的发展潜力,但其目前所能达到的“智能”水平还很低,学习算法系统的可解释性、稳定性、稳健性等还很差。例如,就人工智能最尖端的模式识别技术而言,只要在人脸图片上加一个很小的噪声,机器的识别能力就会大打折扣;②对图片中物体的位置、方向做很小的改动,机器识别就会变得很差,而人眼基本上不会犯这种低级错误。③因此,有专家感叹,很多机器人不管外形多酷,都不过是装了轮子的苹果手机——它们既不会主动感知,也不会与真实物理世界互动,其智能还不如刚出生几个月的婴儿。④因此,在这一波人工智能热潮中,不被深度学习的神话冲昏头脑,冷静思考智能模拟的现实困难,探索解决这些困难的具体途径,应该成为下一阶段人工智能研究的重点。

人工智能在法律领域中的应用,始于1970年布坎南等发表的《关于人工智能和法律推理若干问题的考察》一文。⑤此后,在技术进步和法律需求的双重推动下,1981年,D·沃特曼和M·皮特森开发了“法律判决辅助系统”(LDS),这是专家系统在司法领域的第一次实际应用。该系统运用严格责任、相对疏忽和损害赔偿等模型,计算出责任案件的赔偿价值,并论证了模拟法律专家意见的方法论问题。⑥在那之后,又经过30多年的发展,到2016年,伦敦大学学院(UCL)、谢菲尔德大学和宾夕法尼亚大学科学家研制的人工智能程序,对欧洲人权法院584个案件的英文数据集进行分析,并提出了自己的裁决。人工智能“法官”与法官裁决相同的案件达到了79%。⑦

中国人工智能法律系统研发起步并不晚,这主要归功于钱学森教授20世纪80年代倡导“法治系统工程研究”⑧所起的思想解放和理论奠基作用。此后取得的重要研究成果包括:1993年,中山大学胡钊等学生研制了《LOA律师办公自动化系统》;⑨武汉大学法学院赵廷光教授主持开发了《实用刑法专家系统》,⑩该系统具有检索刑法知识和辅助量刑的功能。在经过20多年沉寂后,由深度学习所掀起的新一波人工智能热潮也惊动了法律界。2016年,在世界互联网大会智慧法院暨网络法治论坛上,最高法院周强院长提出:“将积极推动人工智能在司法领域的应用。”同年,“元典律师工作平台”开通,其定位于协助律师管理案件项目、跟进流程进度、整理文档资料、利用法律大数据提供智能支持,“致力于让机器逐渐习得法律认知能力”。2017年,武侠律师的“法律机器人”上线,欲借助互联网、人工智能的优势构建法律服务平台。该系统可在1秒钟生成上万字的法律咨询意见和预判报告。周强院长的全国人大《最高人民法院工作报告》指出,人民法院将加快建设智慧法院,综合运用云计算、大数据等技术,研究构建司法人工智能系统,为审判体系和审判能力现代化注入新动力,为司法改革和法治中国建设提供有力支撑。在最高人民法院的积极推动下,北京、上海、浙江、江苏、广东、贵州等地推出了名称不同的人工智能法律系统或“智慧法院”建设计划,如北京法院的“睿法官”智能研判系统、上海法院的“206”刑事案件智能辅助办案系统,苏州法院的“智慧审判苏州模式”。可以预见,不久会有一批人工智能法律系统或“机器人法官”问世。

人工智能法律系统研发的动力,主要得益于科技进步和司法实践的需要。但若认为人工智能技术已经成熟到可以解决智能法律系统的关键问题,那则是一种重大误解。对人工智能法律系统研发的盲目乐观和急于求成,主要源于人们对“人工智能的本质乃功能模拟”的无知。何谓功能模拟?按照控制论的思想,就是不问结构如何,只要钢铁之躯的机器能做和人一样的事情,就要承认它具有和人一样的智能。举个简单例子,你开着一辆汽车通过收费站,电子眼自动读取你的车牌号,电脑自动计算并扣缴过路费或停车费,电子栏杆自动抬起给你的车辆放行。这一套工作无需人来干,你就不得不承认这套系统能干和人类收费员一样的事情,但是,你不能说它和人类收费员具有一样的智能。因为,人类收费员还可以处理很多机器不能干的复杂的事情。目前,工业机器人已经在很多领域代替了人的体力和脑力劳动,家庭机器人也开始进入日常生活服务领域,自动驾驶尽管还饱受诟病,却也不再是不能解决的问题。人工智能就是要制造“人工的、模拟的、假的”智能,以代替人类“自然的、原型的、真的”智能,而且,这种制造愈能以假乱真,愈能显示人的聪明才智,愈能解放人的脑力劳动。

而且,人工智能功能模拟的优势,也是它的局限性所在。这主要源于机器缺乏七情六欲,因而难以模拟人的主体意识、主观感受和主体选择。因此,单一的功能模拟路径需要以结构模拟来补充,这催生了神经网络、脑-机接口等探索性方案。这些探索虽不会在短期内取得突破性成果,但这并不意味着面对困难我们无所作为,只能消极等待人工智能技术的成熟。法学家可以和逻辑学家、计算机专家密切合作,深入研究法律推理的机理和方法,探索其形式化或模型化的法学解决方案。这可称为人工智能法律系统之基础理论研究。

二、人工智能法律系统的研发内容:法律推理模拟

人工智能对人类思维的模拟,对于亚里士多德所谓两类推理性思维而言,其难度是大不一样的。第一类必然推理,其前提是不证自明的自然定律或定理,由于“通过证明科学而获得的知识具有必然性”,人工智能在这类推理领域似乎可以纵横驰骋;第二类辩证推理,其前提却是人们“普遍接受的意见”,这使它具有“辩论、讨论”等公开性论证的特点,其结构和功能更加复杂,通过这类推理所获得的知识只具有或然性。人工智能法律系统的模拟对象是法律推理,涉及社会科学知识领域,其复杂性和困难程度都是第一类推理无法比拟的。

法律推理是一个法庭裁决(decision-making)过程,“前提是事实、法律和解释,结论是表述本案裁决的主张”。法律推理作为法治国家通行的审判方式,以控、辩、审三方为互动主体,由事实认定和法律适用构成两个阶段。弗里德曼用信息论观点分析了这个过程,将其分为原材料的输入、加工、判决输出和信息反馈等阶段。在他看来,法院作为信息“加工厂”是一个控制论“黑箱”。“变为要求的社会势力从制度的一端输入,判决和规则从另一端流出。我们应该把多少功归于中间的黑盒子?机器如何操作,做些什么?”这些问题,既反映了法律推理本身的复杂性,也反映了对法律推理微观研究的薄弱。

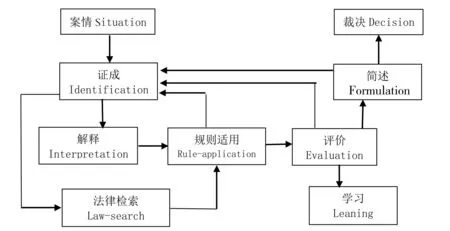

瑞典法学家瓦尔格伦(Peter Wahlgren)从人工智能角度对法律推理过程进行微观研究,将其描述为一个从案情开始历经7个阶段而做出裁决的活动过程,参见图1。

图1 法律推理的一般过程

在图1中,由证成、法律检索、解释、规则适用、评价、学习、简述构成的7个阶段,使法律推理过程进一步细化,这对法学家具有重要的启发。其中,证成是一个证据推理或事实认定的过程。经过证成的案件二分为简单案件和疑难案件,前者是案件事实清楚、法律规定明确的案件。简单案件的法律推理一般是按照“法律规则+事实真相=判决结论”三段论方式进行的,由于案件事实简单清楚,无需经过复杂的证据推理,便可直接进入第二个阶段的法律检索;而且,由于法律规定明确,无需对规则进行解释,便可“对号入座”进入规则适用阶段。

从这个意义上说,目前国内外开发的所谓人工智能法律系统,包括赵廷光教授的《实用刑法专家系统》,武侠律师的“法律机器人”,最高人民法院推动的北、上、广、浙、苏、黔等地即将推出的“智慧法院系统”,以及伦敦大学学院等开发的人工智能“法官”系统,实际上都是“简单案件—法律适用量刑系统”,即初级人工智能法律系统,而不是“复杂案件—法律推理系统”。这些人工智能法律系统的特点是,没有对证成阶段的证据推理和法律适用阶段的法律解释进行模拟,而是直接把案件事实当作法律推理小前提,用三段论演绎推理方法得出裁判结论;其适用于简单速裁案件或小额法院审判,可以减轻法官耗费在简单案件上的脑力劳动,从而集中精力处理复杂疑难案件。当然,从审判之政治正当性考虑,即使简单案件的审理,也应该是“人—机法律系统”,判决书必须由法官审核签发。

与简单案件相比,疑难案件是事实复杂、规则模糊的案件,因而需要走完法律推理从证成到简述完整的7个阶段,特别是要进行复杂的证据推理和法律解释。就疑难案件人工智能法律系统而言,有两点必须明确:第一,外围技术不能代替核心技术。就是说,仅仅靠互联网,甚至“综合运用云计算、大数据等技术”,是无法深入开展人工智能法律系统研发的,因为这些都是外围技术。人工智能法律系统的核心技术是7阶段法律推理模拟,特别是其中最困难的证据推理和法律解释的模拟。因此,不能幻想用简单的大数据挖掘方法,或单凭深度学习的方法,去解决高度复杂的法律推理模拟问题。第二,人工智能法律系统的研发内容不是“法律适用或量刑系统”,而是模拟法律推理全过程,制造能够通过疑难案件级别“图灵测试”的人工智能法律系统。这需要人工智能研究和法律推理研究互动,“一方面是用人工智能(通过把计算机的应用与分析模型相结合)来支撑法律推理的可能性;另一方面是应用法学理论来解决作为法律推理支撑系统的以及一般的人工智能问题”。

概而言之,在这一波人工智能法律系统研究热潮中,如果不想让“智慧法院”建设变成一场“大炼钢铁”的游戏,关键是要突破法律推理模拟的两个难题:一是证据推理模拟,二是法律解释模拟。只有扎扎实实地研究法律推理的过程和方法,找到法律推理模拟的“算法”,真正的人工智能法律系统才能出现。然而,恰恰是在这两个关键科学问题上,人们认识不够,投入不足,研究薄弱,其效果难免差强人意。

三、人工智能法律系统研发难题之一:证据推理模拟

在法律推理研究中一直存在着两个倾向:一是热衷于探究法律适用中的实质推理问题,却忽视事实认定对法律适用的决定作用;二是习惯于把疑难案件仅仅视为法律适用的疑难案件,而无视其实际上是事实认定的疑难案件。特文宁教授对此评论说,法学家们总是将“法律推理”局限于关于法律问题的推理,直到最近,那些对经济分析、后现代主义以及批判法学感兴趣的人,才把其注意力转移到证据问题上。

1.证据推理是一个发现法律推理小前提的操作

法律推理的典型逻辑形式是三段论推理,但从逻辑与历史相统一的角度看,其实际操作却不是先有法律大前提,而是先通过证据推理去发现小前提,再去寻找大前提。因此,帕顿(Paton)认为,归纳方法实际上常常作为演绎推理的一种补充理论:归纳法将大前提归于从特殊案例中所得到的发现,而演绎法则把这种发现视为既定的东西。“什么是‘小前提’?……小前提并非一类可以由诸如大法官的意见或者议会立法等权威命令‘赋予’真实性的命题。它是表示特定历史情境的命题,因此它需要借助于特定的相关证据加以证明。”显然,法律推理的小前提并非案件事实(fact),而是经过法庭审判控、辩、审三方举证、质证和认证过程所获得的认识成果——事实真相(truth)。

审判中实际发生的法律推理过程可以分为三个步骤:第一步是通过证据推理查明事实真相,将其作为小前提;第二步是依据这个小前提,检索或寻找法律规则(大前提);第三步才是法律适用,即从大前提到小前提而得出结论的演绎推理。从这个意义上说,没有第一步准确的事实认定,就不可能有第二步法律检索和第三步正确的法律适用。事实认定是法律推理的起点,这决定了人工智能法律系统首先要突破的难题是事实认定阶段的证据推理。但目前,无论法学界还是人工智能专家对这一点都普遍缺乏认识,特别是对证据推理研究的困难和复杂性的估计严重不足,这难免会使人陷入盲目乐观。

如上所述,人工智能法律系统目前取得的成果,均是在简单案件的法律适用或量刑系统方面,这与法律推理全过程模拟的研发目标还有巨大差距。法律推理过程模拟的起点和难点是证据推理,因此应该将此作为主攻目标。证据推理模拟的困难来自两个方面:一是证据分析,二是归纳方法。就证据本身而言,其相关性、可采性、证明力和可信性是证据分析的主要内容,是证据推理的前提性步骤。证据分析模拟的难点是可采性(admissibility),它是指“在听审、审判或其他程序中被允许进入证据的品质或状况”。可采性规则设置了两个条件:一是必要条件,即“不相关的证据不可采”,或曰不相关证据排除规则,这对智能模拟程序来说并非高不可攀;二是其他条件,即相关证据排除规则,这才是智能模拟的难点。因为,后者是一个法官自由裁量权问题,涉及“危险性在实质上超过相关证据的证明力”的价值权衡。这个“实质上超过”的平衡检验表明,法官只有在对一个证据的消极影响超过其证明力十分自信时,才会排除该相关证据。表1反映了美国法院对规则403平衡检验进行实证研究所取得的成果:

表1 美国法院法官在规则403相关证据排除平衡检验中的自由裁量权

﹡如果证明力接近“中”等范围的下限,且消极影响非常高;或者,如果证明力非常低,且消极影响接近“中”等范围的上限,规则403可能允许排除证据。

从表1可见,当相关证据的证明力分别为“高、中、低”,规则403所列因素的消极影响与其对应,法官是否排除证据取决于运用“危险性实质上超过证明力”检验标准所做的价值权衡。人能平衡相互冲突的价值,权衡对人类生存和发展重要程度不同的价值位阶。这种权衡反映了求真与公正、和谐、效率等价值的竞合,“求真的目的与其他目的——诸如经济性、保护某些自信、助长某些活动、保护一些宪法规范——相互竞争”。证据推理应当追求真善统一,但价值推理模拟是一个弱项。在瓦尔格伦提出的人工智能5种知识表达途径中,虽包括以道义为基础的法律推理模型,但引入道义逻辑是智能模拟的一大难题。即使把道义逻辑硬塞进计算机程序,“钢铁之躯”的机器没有生理需求,也很难自生价值观念和主观体验。所以,要解决主观选择或自由裁量的问题,恐怕要反思人工智能传统的功能模拟这一单一进路,是否需要以必要的结构模拟加以补充。

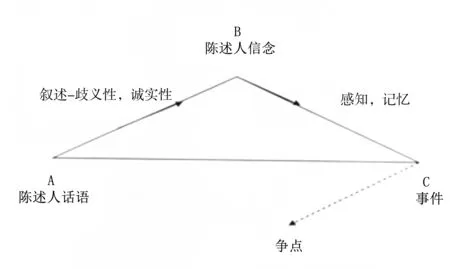

如果说可采性检验还只是证据能力或证据采纳的门槛条件,那么,证据采信还要解决证据可信性评价问题。“可信性”(credibility)是“使某些事情(如证人或证据)值得相信的特性”。与科学研究中可以对证据可信性做长期观察、反复检验不同,在诉讼活动中,证人可能失踪或死亡,“文件可以伪造,货币可以假冒,图像可以错误标记,血液样品可以混合,毒品可以栽赃给他人”。如此一来,依据何种品质的证据进行推理,就成为人工智能法律系统必须面对的一个问题,如图2“证言三角形理论”。

图2 证言三角形理论

在证言三角形中,感知能力、记忆能力、诚实性和叙述能力是证言可信性的四种品质。听者与说者的信息传送、接收和加工,均受这四种品质影响,远比一般通信理论要复杂得多。首先是叙述-歧义性,智能模拟不仅要考虑自然语言的模糊性,还要考虑叙述-歧义性背后起作用的心理因素。其次是诚实性,诚实与说谎是一体两面的关系,目前要造一台会说谎的机器还是天方夜谭,但从说谎及信息编码等问题反向研究诚实机理不失为一种策略。最后是记忆和感知,人的记忆随时间而衰减,感知则渗透着理性。心理学实验研究表明,“目击者们对他们看到的东西所做的叙述,经常与事件的本来面目非常不同。……在一项实验研究中,巴克霍特、菲格罗和霍夫在一间大教室里导演了一场袭击一位站在讲台上的教授的事件,并在几周后要求目击者们辨认袭击者。结果,大多数人——包括受害者挑错了袭击者”。因此,人工智能证据推理模拟,首先要解决输入信息的可信性评估问题,具备分辨证据真伪的能力。在审判中,这个问题是通过交叉询问和弹劾证人来解决的。“交叉盘问是检验证人可信性并证明其说法可能存在另一面的有效方式。”证据分析能力可以通过研究律师交叉询问策略和证人弹劾技巧、法官认证方法而获得,这是一项极为困难的研究工作,因为这些策略、技巧和能力很多属于经验智慧。

2.证据推理的经验性和归纳逻辑

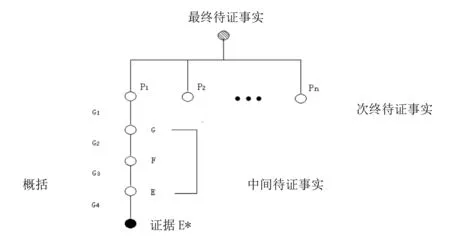

(1)事实认定是一个经验推论过程。例如,证据相关性的检验就是一个经验判断。“相关性的核心问题是,一个证据性事实能否与事实认定者先前的知识和经验联系起来,从而允许该事实认定者理性地处理并理解该证据。”如图3所示,从证据到待证事实的推论,使证人证言转变为事实认定者的信念,因而是一个客体主体化的过程,转变的基础是主体的经验。证据推理的经验性决定了其逻辑形式是归纳推理。在审判中,事实认定者与事实客体之间没有任何直接联系,不能像证人那样亲眼看到案件中发生的事情,只能通过证据对过去事实发生的可能性进行推论。这是一个由证据到推断性事实(中间待证事实),再到要件事实(次终待证事实),最后与实体法要件(最终待证事实)联系起来的归纳推理过程。

图3 证据推论链条

在图3中,E*代表案件的证据,事实认定者只能在一定程度上从该证据推断事件E确实发生了。通过命题E、F、G和P1…n指示的一系列推论链条,才能把证据E*与最终待证事实连接起来。例如,在张三谋杀李四案中,假设证人1提供证言(E*)说:“我看见张三那天下午4点15分进入李四家。”当试图把证人1的证言和最终待证事实(李四正是被张三谋杀)连接起来时,要求对每一待证要件事实(图3中由P1…Pn所表示的每个次终待证事实)进行证明。假设,次终待证事实P1是“张三有谋杀李四的机会”,那么,通过命题E、F、G和P1指示的一系列推理环节,都必须基于概括(G1……G4)。这些概括为每一个推理环节提供了动力或正当理由,准许了从命题E到命题P的推论。例如,从证人1“我看到张三那天下午4点15分进入李四家”的证言(E*)出发,要求事实认定者推断,张三那天下午4点15分确实去了李四家(E),该推论依据的概括4(G4)大概是“出庭作证的证人,通常是诚实的”;而从E到F(例如,张三那天下午4点30分在李四家)的推论,则可能是基于概括3“一个家庭访客,通常会逗留15分钟”(G3);以此类推。但是,这个推论链条中的证据支持的只是控方事实主张。事实认定者要“兼听则明”,还需通过质证程序考虑辩方的证据。例如,辩护方证人可能作证说:“那天下午4点15分,我在一家电影院碰见张三,那家电影院距离李四家10公里。”面对这些相互冲突的证据和事实主张,事实认定者必须对证据可信性做出评估,才能对不同事实主张成立的可能性做出判断。

(2)概括的必要性和危险性:关于社会知识库建构。归纳推理所依赖的经验知识,以“概括”(generalization)的形式反映了事物的一般联系和人的一般行为方式。“反过来,这种概括又成为使我能够把特定证据与人们希望证明的一个因素联系起来的前提。”概括在证据推理中具有双重性:“必要却危险。”一曰必要,即证据推理离不开概括,如图3所示,从证据E到次终待证事实P1的每一个推论步骤,都必须踩着“概括之石”(G1,G2,G3,G4),才能从证据“此岸”到达事实认定的“彼岸”;二曰危险,因为在社会“知识库”中,从科学定律到直觉、成见、印象、神话、谚语、希望、推测或偏见,不同概括具有不同的可靠性等级。事实认定者如果依据不可靠的概括进行推论,就有产生错误判决的风险。例如,念斌投毒案一审判决书将公诉机关的指控直接采信为定案的证据称:“经审理查明,……2006年7月26日晚,被告人念斌看见快走到他的食杂店门口的顾客,转向进了丁云虾的食杂店,故对丁云虾怀恨在心。次日凌晨1时许,被告人念斌从家中拿出一包老鼠药将其中的一半用矿泉水瓶加水溶解后,倒入丁云虾放在与他人共用厨房的铝壶中。”这里,本案法官对被告杀人动机的推论,如图4所示:

图4 概括在证据推理中的基础作用

在图4的推论链条中,“通常,人们对抢走自己商机的人会起杀机”是一个概括。这个概括显然不合常识,这是造成法院错误判决的一个重要原因。人工智能法律系统要模拟证据推理,除了法律知识库,还要建立庞大的社会知识库来贮存概括。这涉及一系列极其复杂的问题。比如,人类文明的普世知识与国家、民族的地方性知识如何安排?各国典籍(如四书五经、圣经)、百科全书、官方政策文件、民俗习惯、谚语大全、群体成见和偏见、民众生活时尚,统统都要入库?或者要把一座图书馆装进去吗?要区分精华和糟粕吗?这都是人工智能知识库建设中令人纠结的问题。

(3)概括选择困难:关于法官个体知识库建构。与“社会知识库”的建库困难相比,更难的是“机器人法官”的个体知识库如何构建?如果遇到文明的冲突、似是而非的常识,机器如何从中做出选择?这个问题不解决,证据推理模拟就会变成空话。在审判过程中,法官个体知识库作为一种经验智慧,对其在社会知识库中选择什么作为概括起着决定作用。个体知识库包括个人的生活经历,是理解证据、选择概括的基础。“事实认定者都是带着已有的知识体系、信念以及推理方式进入审判程序的,而这恰恰是快捷、高效交流的前提。”例如,圣经中有一个围绕“谁的孩子”之争的案例,国王在听取了两个女人的证言后,让卫兵拿来一把刀,要将孩子劈成两半,分给这两个女人。结果,一个女人哀求他留下孩子的命,另一个女人却要劈了孩子。面对这些证据,国王的推论链条如图5所示:

图5 “谁的孩子”之争:国王的证据推论链条

在图5的证据推理链条中,天下母爱的信念凝结为“虎毒不食子”这样一个概括,依据这个概括进行推论,国王得出了谁是孩子生母的结论。

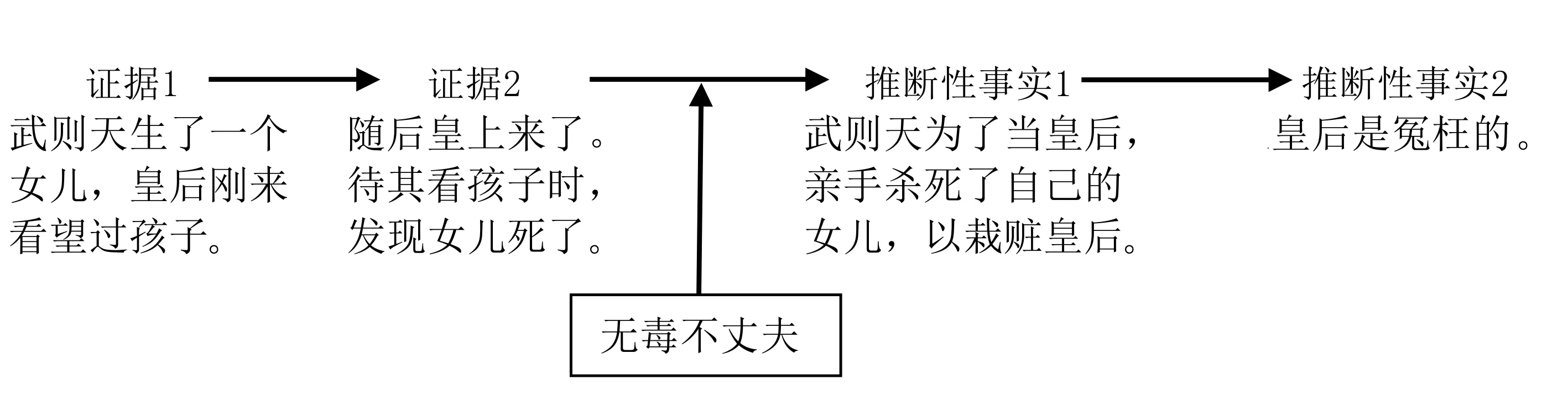

图6 “谁杀了武则天女儿”之争:高宗的证据推论链条

但对于人工智能证据推理模拟而言,困难还不止于此。例如,在“谁杀了武则天女儿”这桩历史谜案中:“昭仪生女,(皇)后就顾弄,去,昭仪潜毙儿衾下,伺帝至,阳为欢言,发衾视儿,死矣。”就是说,武则天(昭仪)生了一个女儿,皇后前来探望,待皇后走后,武则天掐死女儿,等到高宗皇帝来看女儿,武则天装作欢天喜地带高宗到床边去看孩子,却发现孩子死了。大家都说,皇后刚刚来过,武则天痛哭不止,高宗生气地说“后杀吾女”。因此,高宗决心废掉皇后。其推论链条如图6所示,显然也是以“虎毒不食子”做出概括来进行证据推论得出的结论。然而,假设此案由一位法官来断,用“无毒不丈夫”做出概括,则其推论链条如图7所示。

图7 “谁杀了武则天女儿”之争:法官的证据推论链条

正如图6和图7所示,在很多情况下,尽管证据是一样的,但不同“法官”选用不同的概括,却可得出完全相反的结论。这再一次提醒我们记住特文宁的名言:“概括之于证据推理,必要却危险。”概括的这种双重性,决定了证据推理结论的盖然性,也决定了人工智能“法官”面临概括选择的困难。

3.证据推理模拟难题的解决途径:形式化或定量化?

证据推理的复杂性,决定了人工智能法律系统必须从证据推理形式化起步,构建证据推理模型。对此,威格莫尔图示法的开创性探索值得借鉴。“在现代术语中,威格莫尔图示法描述了一种建构推论网络的过程。”推论网络的优势在于,它是对思维可视化过程的一种尝试,包含证据可信性的评价、证据之间关系的分析,以及证据支持或反对最终待证事实之推理过程的展示。图示法由威格莫尔1937年出版的《司法证明科学》一书提出,它“要求分析者在一个论证中,清晰阐述每一个步骤,把论证分解为简单命题,然后图解(mapping)或图示(charting)这些命题与次终待证事实之间的全部关系”。

威格莫尔开证据推理模型化之先河。他说:“鉴于人脑无法同时处理大量的想法,因此,需要将每一组在细节要素上融贯的想法精简为单一的想法,直到人脑能够同时处理这些单一想法并且给予每个想法合理的注意,以得出唯一的最终结论。”他的图示法,使支持某一主张的证据简化而易于处理,在此基础上对简化的观点进行综合分析,符合分析模型应具备的条件,因而在他看来是“唯一彻底和科学的方法”。图示法有三个特点:一是所有参与证明推论过程的证据、推论性主张、待证事实,都以命题形式,通过编制关键事项一览表并做数字编号,被明确表述出来;二是推论过程被描述成一个以直线和箭头连接的复杂路径图;三是从整体上观察,图示法将整个论证推理过程以较为直观的形式表现出来,阐明了命题之间的相互支持、反驳或补强关系,易于暴露逻辑推论中的空白和弱点,有助于评估证据和论证的完整性程度。

威格莫尔证明科学,特别是其图示法,是运用逻辑方法对证据推理加以形式化的一种伟大尝试。遗憾的是,他在20世纪30年代提出的证明科学理论太超前,不仅超前于当时的司法实践,也超前于当时的科技水平(如图示逻辑学尚未成型,心理学还停留在粗糙的水平,计算机技术还不成熟,人工智能概念尚未提出),所以,其证明科学与图示法一起被人们束之高阁、几近遗忘了。直到20世纪60年代,随着“新证据学”运动的兴起,人们才开始重新挖掘他的证明科学思想。

进入21世纪后,英国特文宁、美国舒姆等教授将证据作为跨学科主题开展研究,对威格莫尔图示法进行了改良。改良后的图示法将原来的符号简化为8个:(1)保留原来符号中的□表示证言性主张;(2)○表示情况证据或推断性命题(“推断性命题”为新增含义);(3)表示为他方提出的推论提出可选解释的论证;(4)表示补强一个推论的论证;(5)—— 表示所提出的命题之间推论性关系的“方向”,↑表示“有助于支持”,←表示“有助于否定或削弱”。(6)∞表示事实认定者将听到的证言主张或用其他感官感知为真的证据;(7)表示法庭将司法认知的事实,或没有证据支持而被接受的事实;(8)G表示在案件论证中可能起作用的概括。

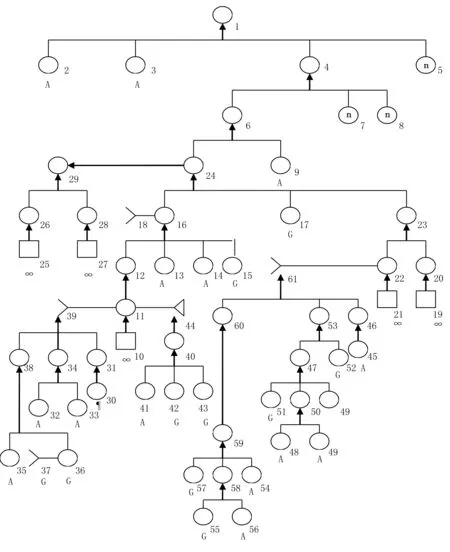

改良版图示法包括7步操作规程:(1)立场澄清。通过对四个问题的精确回答来澄清立场:我是谁?我处在诉讼进程的什么阶段?什么证据材料可用作分析?我打算做什么?立场总是四个因变量——时间、目标、可用于分析的材料和角色——的函数。例如,律师必须从三种立场或角色来考察证据:一是委托人的立场和辩护人角色;二是对手的立场和角色;三是事实裁判者的立场和角色。问题涉及:对手可能采用的案件理论,事实裁判者将在何种程度上分享其分析的证明力,证据整理所依赖的概括是什么。(2)精确简述潜在的最终待证事实。(3)简述潜在的次终待证事实。(4)简述案件暂时性理论。(5)对可用数据的记录,即时序法。一是基于个别证人、个别文件或其他证据种类的时序;二是总时序。(6)为产品做准备,包括图示法中的一个关键事项表或图示,或者概要法中的概要。(7)提炼和完成分析。特文宁等用一个假设的谋杀案为例,以其中61个证据编制了关键事项表和图示,见图8。

图8 改良版图示法:“一项调查”的关键事项表和图示

改良版图示法能够从宏观视角展现证据推理的过程,通过证明关系符号展现证据之间的推论关系以及证据、概括在推论网络中所发挥的作用,从而发现推论的强度和不足;可以反映出制图者相信哪些主张,以及哪些推论的证明力不强,需要补强。特文宁等学者认为,“它可以用来图解除分析者自己确信之外的其他东西。比如,它可以被用于重构有关由其他人所制作之证据的论证或者用于预测某一未来裁判者可能的反应,它还可以被用于为庭审做准备,也可以被用来分析过去的审判。而且,它并不必然局限于法庭情景或者法律证据”。当然,我们认为,改良版图示法还可以用来为人工智能法律系统模拟证据推理提供最佳的样板。因为,“它是一幅有关分析者内心确信的图表,既包括分析者对一群命题之间关系的确信,也包括分析者对他的暂时性结论的确信”。图示法在证据推理模型化方面所做的努力,为人工智能法律系统指明了方向。

四、人工智能法律系统研发难题之二:法律解释模拟

法律适用是审判过程的第二个阶段。它是一个将法律规则应用于案件事实的推理过程。博登海默对法律适用做过如下论述:“在法院查明当事人之间争议的事实以后,就可以按照逻辑演绎过程把这些事实归属于某个规则之下。然而,在这样做之前,法官有必要先对构成该规则一部分的某些模棱两可的措词或不明确的概念进行解释。”可见,法律解释是法律适用的一个重要环节或方法。

1.法律解释是寻找法律推理大前提的操作

梁慧星把法律解释视为“获得裁判大前提的法律规范的作业”,认为它有三个特性:(1)法律解释对具体案件的关联性。它旨在确定法律规定对特定案件事实是否有意义。(2)法律解释的价值取向性。法律解释并非形式逻辑的操作,而是一种价值判断,它以已经成为法律基础的内在价值判断为依据。(3)法律解释之解释学循环,即法律解释作为理解过程表现为一个从整体到部分、再从部分到整体的循环。法律解释的价值判断性质,给人工智能模拟带来了困难。

在法律推理过程中,法律解释的运用需要一定条件:法律规定十分明确时,无需解释就可适用法律;法律规定模糊不清时,则需进行解释。哈特指出,在特别简单的案件中,使人觉得法院的判决“是意义确定而清楚的既定规则之必然结果”。“然而,在困扰着法院的大多数案件中,无论是法规中的规则,还是判例中的规则,它们所包含的可能结果都不止一个。在比较重大的案件中,总是有一个选择的问题。在此,法规的一些用语会具有两可的意义,对判例的含义‘究竟是’什么也会有对立的解释,法官将不得不在其间做出选择。”

美国现实主义法学家格雷认为,法律推理的大前提并非像分析法学所说的那样,是预先存在的、等待法官去查找的白纸黑字规则,而是法官综合了诸如政策、道德、原则之类的价值考虑和对白纸黑字规则的具体解释而重新制定出来的规则。“制定法无法解释自身,其含义是由法院来宣布的,而且正是基于法院宣告的含义而非其他含义,制定法才作为法律强加给社会。”格雷对法律推理大前提所做的这种“添加”或修正,虽使法律规则的客观性打了折扣,但也确实提出了一个非常重要的问题,即法律推理毕竟是一种主体思维活动,如果大前提似铁板一块,对每个法官都是一样的,法官就真的会变成一架生产判决的机器,审判过程就成了简单运用三段论的机械推论。人工智能当法官可能会比有七情六欲的人公正,但人工智能也有致命弱点,即完全不通人情。法官当然不能把个人情感带入法律推理过程,“法官需要冷静,对一切诉讼多多少少要冷漠无情”;但另一方面,法官又不能丧失良知和人性——像孟德斯鸠所描述的只知机械遵循法律的“自动售货机”。法官不能以法条的字面意义来判决,而必须考虑法律到底保护什么价值,这个价值与其他价值有什么冲突,哪个价值更为重要,等等。法官不是一台计算机,他必须面对价值问题。1991年,柏林墙守墙士兵亨里奇因射杀一名企图翻墙青年受到审判。其律师辩解说,该士兵开枪杀人是在执行命令,他别无选择,是无罪的。但法官赛德尔却说:“作为警察,不执行上级命令是有罪的,但打不准是无罪的。作为一个心智健全的人,此时此刻,你有把枪口抬高一厘米的主权,这是你应主动承担的良心义务。这个世界,在法律之外还有‘良知’。当法律和良知冲突之时,良知是最高的行为准则,而不是法律。尊重生命,是一个放之四海而皆准的原则。”最终,该士兵被判有罪,且不予假释。所以,法律推理主体具有识别良法的判断能力,这是人工智能法律系统难以模拟的。这又回到了道义逻辑问题。

2.法律解释的建构性、辩证性和创造性

在法律解释中,对法律推理标准的选择起着决定作用。解释法律规范的目的,一般不是为了澄清法律文本的字面意义,而是为判决寻找隐藏在法律规则之中的“依据”或标准。这是一个以一般的法律概念为基础,对完整的法律体系进行反思,并结合了目的和政治、道德的“想象性重构”过程。例如,在埃尔默案中,格雷法官采用逐字逐句的严格解释方法,认为遗嘱法并未将谋杀作为例外排除在遗产继承权之外。厄尔法官则采用目的解释方法,认为遗嘱法会允许谋杀者继承遗产是荒唐的。根据“任何人不得从其错误行为中获利”的原则,遗嘱法应该被解释为否定谋杀者有权继承遗产。面对如此清楚的制定法文本,为什么会有迥然不同的解释呢?对此问题,德沃金和哈特都强调“读者”的决定作用,即在尊重特定语境中法律“范例”的前提下建构性地解释法律。格雷和厄尔法官的争论,表明他们对遗嘱法的建构性解释不同,一个认为立法机关制定的白纸黑字是法律,一个认为除白纸黑字之外的立法者意图也是法律。有鉴于此,人工智能法律系统,当然要对法律知识库中的规则进行机械的检索,以维护规则的权威性,这种设计并不困难;但要让机器超越白纸黑字的法律另寻立法者意图,则必须到社会知识库去“跨库检索”法律推理的正当理由,从正义、利益和人权的目的标准进行价值选择,这与证据推理模拟过程中遇到的概括选择的困难程度是一样的,因为,只有在机器具有主体意识的情况下才有资格谈论选择。

法律解释的辩证性则对人工智能自然语言理解提出了严峻的挑战。在制定法中,法律规则之所以模糊或不确定,在哈特看来是因为构成规则的日常语言既有“意思中心”又有“开放结构”。在语言外延涵盖明确的中心区域,人们不会对其含义产生争议;但在“开放结构”,即语言边界上,就会产生一些争议。尽管日常语言的模糊性、歧义性会给读者造成一定的理解困难,但从解读、沟通的角度看,获得与作者相同的理解还是可以做到的。当然,语言的多义性会使理解具有无数的可能性。所以,法律解释不能采用形式逻辑的线性思维方法。特别是“在解释和运用含有‘正义’‘公平’‘正当’‘合理’‘过错’‘显失公平’‘动机’等词语的法律规范时,形式逻辑的作用同样是有限的。在这种情况下,法官必须借助辩证逻辑,从概念的内容和形式的对立统一、灵活性和确定性的统一来确定它们所反映的或应该反映的现实内容,以做到正确地理解和适用法律规范”。人工智能法律系统要建立法律解释模型,必须破解辩证逻辑的形式化难题,然后才能模拟法官运用辩证逻辑对法律规则现实内容的发现过程。

法律解释的保守性与创造性是一对矛盾,这是由实质正义和形式正义的矛盾决定的。法律解释包含忠实原意的要求,但这有两个困难:首先,人们基于不同的价值对什么是“原意”可能有各自的主观理解,有人可能像格雷法官那样认为逐字逐句解释法律才是忠实“原意”,有人则可能像厄尔法官一样接受“立法者意图优先”的价值观念。其次,对“原意”的识别不能离开立法目的,但成文法经常是竞争各派或利益集团之间妥协的产物,这使立法目的难以并经常不能被识别。在这种情况下,霍姆斯提出解释的“平意”(plain-meaning)方法,他认为,应该用常人理解的语言告诉他们法律的意图是什么。但波斯纳认为,所谓平意理解是不适当的,因为法律条文的稳定性决定了它“是对法律概念的暂时表述”,而“成文法解释的平意方法排除了对现在条件的考虑”。所以,他主张应该从解读、沟通的角度来把握法律解释。解释是向前看的,具有形成政策的功能,是创造性的而不是机械的,因此,法律解释者“不能只研究平意,他们必须努力懂得立法者所想解决的问题”。对此,沈宗灵和张文显教授也认为,应该“从制定某一法律的目的来解释法律。这里讲的目的不仅是指原先制定该法律的目的,也可以指探求该法律在当前的需要,也就是说,原先的目的已不符合当前需要,因而通过法律解释使其符合”。

如前所述,人工智能的特点是功能模拟,其前提是将模拟对象的思维过程形式化,这非常接近形式主义法律推理观所倡导的形式正义。但形式正义与实质正义是一对矛盾。理德(William Read)认为,法律解释具有重新界定概念术语和推动法律变革的创新功能。例如,对于禁止一个州“在其管辖权内剥夺任何个人受法律平等保护的权利”的宪法规范,美国最高法院前后的解释就发生了明显的变化。在1868年的解释中,最高法院对第十四修正案“平等保护”的词句增加了一些对各州政府的法律约束。在1896—1954年间,最高法院将这种约束解释为:公共设施对于“被隔离却是平等的”不同种族不得禁止,这是一个要求设施平等的解释。在1954年“布朗诉教育委员会案”中,最高法院将这种约束力明确地解释为:不论他们是否平等,禁止隔离公共设施。这样,通过三次解释,宪法关于平等保护规范的模糊含义一次次变得清晰起来,更加接近了实质正义。实质正义是形式正义的例外,这种创新只有在辩证逻辑指引下才能实现,所以,问题又回到辩证推理模拟问题。罗尔斯在其“作为公平的正义理论”中论述了“两个正义原则”: “第一个原则要求平等地分配基本的权利和义务;第二个原则则认为社会和经济的不平等(例如财富和权力的不平等)只要其结果能给每一个人,尤其是那些最少受惠的社会成员带来补偿利益,它们就是正义的。”正义如果不仅意味着形式上的平等,而且要达到实质上的平等,法律手段的运用就会产生形式正义和实质正义如何统一的问题。即使对于人类法官而言,“形式正义和实质正义的不可兼顾性”也常常令其头痛。这就给我们提出了一个值得注意的问题,人工智能法律系统也许只能在罗尔斯第一正义原则的基础上实现,即只能制造出“罗氏1型法官机”。这种“罗氏1型法官机”只可用于简单案件的形式正义推理。

五、人工智能法律系统的一个悖论:旨在/不能代替法官

1.人工智能法律系统研究:旨在代替法官

必须承认,人工智能研究的“初心”确实是要全面模拟人类智能。1956年,美国学者J·麦卡锡、M·明斯基、N·罗却斯特和C·Z·申农向洛克菲勒基金会提出一项“人工智能研究”建议申请。该建议说:“此项研究意图是在假说的基础上向前推进一步。这个假设是知识的每个领域,或智能的任何一个其他特征,原则上是可以如此精确地加以描述,以致能够制造出一种机器来模拟它。”这里,“知识的每个领域”和“智能的任何一个其他特征”的严谨措辞表明,在这些先驱者心目中,人工智能要征服的知识领域、智能特征是没有界限的。

在人类知识领域和智能现象中,法律领域的司法过程具有稳定的对象(案件),依据明确的前提(法律规则、事实真相),遵守严格的程序,并要求得出确定的结论(判决),为人工智能研究提供了典型样本、必要条件和最佳对象,可以成为任其纵横驰骋的理想试验场;人工智能法律系统以律师(检察官)、法官和法学院师生为主要用户,也具有诱人的市场前景。这些因素都是当前官方和民间新一轮人工智能法律系统热潮不减的原因。尽管本文所讨论的证据推理和法律解释的难题会让一些研究者和投资者头脑更清醒一些,甚至或许知难而退,但也有可能激发另一些研究者挑战这些难题,深入研究人工智能法律系统的关键问题和技术。

如果说人工智能研究旨在制造出模拟人类各种智能的机器,那么,人工智能法律系统的研发目标无疑是要制造出“机器人法官”。那么,什么是判断人工智能法律系统成功的标准呢?从功能模拟的本质出发,还是采用“图灵测试”,即在测试者与被测试者(一个人和一台机器)隔开的情况下,由测试者向被测试者提问,来判断哪一个是机器?如果测试者分不清哪个是人、哪个是机器的回答,这台机器便通过了测试,并被认为具有人类智能。显然,“机器人法官”是否具有人类法官的智能,也可借助法律版“图灵测试”:由测试者向被测试者(一个法官和一台机器)提问,如果分不清何者为法官、何者为机器的回答,这台机器便通过了测试,并被认为具有人类法官的智能。当然,“图灵测试”存在级别问题,被试人是初中生还是大学教授,对被试机器的测试水平显然不同。就人工智能法律系统的“图灵测试”而言,不仅被试人是初任法官还是资深法官不同,而且测试者提出的问题属于简单案件还是疑难案件也有重大区别。

2017年,美国国会议员玛利亚·坎特维尔(Maria Cantwell)的一份提案提出“人工智能”应该满足五个特征:(1)所有可在多变且不可控的情况下作业,无需过多人工监管,或可自学以往经验、改善表现的人工系统。总的来说,人工系统在其所从事的任务中表现越像人类,就越可称得上采用了人工智能。(2)可像人类一样思考的系统,如认知架构与神经网络。(3)可像人类一般行动的系统,如通过“图灵测试”或其他利用自然语言处理、知识表达、自动推理、学习等同等测试的系统。(4)如机器学习等模拟认知任务的技术。(5)理智行事的系统,如通过洞察、计划、推理、学习、交流、决议及行动等活动从而完成目标的智能软件代理及内置机器人。上述关于人工智能的五个特征,可以视为“定性版图灵测试”。其中,特征(1)“表现越像人类”、特征(2)“可像人类一样思考”、特征(3)“可像人类一般行动”,继续坚持了功能模拟;特征(4)和(5)则把人工智能程序与智能机器人做了大致的区分,这为人工智能法律系统指明了一条从通过中间产品(智能软件)辅助律师和法官工作,过渡到简单案件机器人法官,再向复杂案件机器人法官研发迈进的分阶段研发的途径。

“尽管征途有艰险,越是艰险越向前。”人工智能研究的“初心”,决定了人工智能法律系统研究的宗旨是代替法官,并尽可能实现“以假乱真”。

2.人工智能法律系统应用:不能代替法官

人工智能法律系统能否通过“图灵测试”而具有人类法官智能,与智能机器能否独立担任法官是两个性质不同的问题:前者是技术问题,后者是政治问题。

像科幻电影所描述的那样,将来有一天走在大街上、坐在办公室、忙碌在车间里的可能既有自然人也有机器人,人机和平相处。问题是:本文讨论的人工智能法律系统的两个难题将来若能解决,那么,通过“图灵测试”,能像人类法官一样思考、一样行动的“机器人”能否独立担任法官?为了进一步澄清这个问题,可把它转化为两个子问题:其一,智能机器如果超过科学家,能否独立担任法官?其二,智能机器如果超过国王,能否独立担任法官?

(1)柯林斯案的启示:智能机器即使超过科学家也不能当法官

在司法证明科学理论的发展中,对证据进行精确概率解释是一种形式化尝试。但概率论解释的问题在于,它只是针对证据片段,并试图用假设概率赋值的方法将证据模型化,这可能得出荒谬的结果。例如,在1968年的柯林斯案中,根据证人证言,一名白人女性袭击并试图抢劫一名老年妇女后,乘一辆非裔美国男子开的轿车从现场逃离。随后,符合其描述的一名白人女性和一名非裔美国男性被送交审判。检控方聘请一位概率学家计算了具有证人所描述(并为被告人所具有)特征的任意两个人的概率后,凭借计算对这两位在押嫌疑人进行指控。这种做法受到了法学家的广泛批评。哈佛法学院特赖布教授1971年发表《数学审判:法律过程中的精确和礼制》一文,明确反对将任何数字化概率运用于审判过程。其理由有三:第一,从交流角度说,只要法官和陪审团成员可被假定为不精通数学,他们就不应当用自己无法理解的语言接收信息;第二,数学论证很可能过于具有诱导性或产生偏见,那些貌似“硬”的量化变数,很容易排挤那些“软”的非量化变数;第三,在诸如给无辜者定罪风险之可接受水平等问题上,量化分析在政治上是不适当的。

在上述三个理由中,前两个涉及概率计算的基础理论和经验有效性问题:一是客观概率不足以解释司法证明的性质。“有关事件在某种确切的情况下,要么发生过,要么没有发生过。我们不能重复实验一千次,来判定这些事件过去发生的频率。”二是主观概率或认知概率论在司法证明中虽具有一定的解释力,却忽略了某些重要的心理要素,形式化概率表达并不能完全传递信念的丰富内涵。而且,一项主观概率评估是“无经验可证明为……正确或错误的主张”。鉴于此,艾伦教授另辟蹊径,提出以最佳解释推论(IBE)或“似真性”(plausibility)理论来取代概率论的精确性解释。这是一种整体性解释方法,即不局限于一个个具体的证据,而是关注由证据拼合出来的整体案情或故事。将最佳解释推论应用于民事诉讼,事实认定者可以在似真的有责案情与无责案情之间进行比较,原告和被告的故事哪一个更似真(更接近真相),哪一方便应该赢。在刑事诉讼中,根据无罪推定原则,如果没有似真的犯罪案情,此人就无罪;如果有似真的犯罪案情,且无似真的无罪案情,此人就有罪。如果既有似真的犯罪案情又有似真的无罪案情,此人就无罪。显然,似真性或最佳解释推论用的不是形式逻辑或数理逻辑的精确量化方法,而是模糊逻辑的方法。

据特赖布教授反对数学审判的第三个理由是,在诸如给无辜者定罪风险之可接受水平等问题上,量化分析在政治上是不适当的。什么是政治适当?就是只能由一个依法设立的独立而无偏倚的法院,经过公正、公开的审判,才能给一个人定罪。这是《世界人权宣言》第十条及《公民权利与政治权利公约》第十四条规定的内容,其构成了人类对二战期间法西斯秘密警察滥用刑罚侵犯人权之深刻反思的成果。换言之,法庭审判是法官依据法律和证据进行的法律裁判,而不是科学家根据计算结果进行的科学裁判。既然科学家不能用精确计算来代替法官的法律裁判,那么,智能机器即使超过科学家,也不能独立担任法官。

(2)柯克大法官的预言:智能机器超过国王也不能当法官

法官是法律的化身。“法官就是法律由精神王国进入现实王国控制社会生活关系的大门。法律借助于法官而降临尘世。”因此,通过法学院教育精通法律知识,成为法官的必要条件。17世纪詹姆士一世曾质问英格兰首席大法官E·柯克,为什么国王本人没有做出法律判决的资格。他的理由是:法律是基于理性的,而他的推理能力同柯克法官一样好。柯克对此回答说:“不错,上帝的确赋予陛下极其丰富的知识和无与伦比的天赋;但是,陛下对于英格兰王国的法律并不精通。法官要处理的案件动辄涉及臣民的生命、继承、动产或不动产,只有自然理性是不可能处理好的,更需要人工理性。法律是一门艺术,在一个人能够获得对它的认识之前,需要长期的学习和实践。”柯克的话包括三层含义:第一,法律是理性,不是命令;第二,法律是一种特殊的理性而不是常识、道德哲学的运用和政策分析;第三,只有受过法律训练、有法律经历的人,即懂得法律的法律家,才能运用这种理性。

其实,法官只掌握法律专业知识是远远不够的。因为法律只是整个社会生活的一部分,如果不掌握其他人文社会科学知识,如历史学、政治学、经济学、社会学、哲学,法官就不能从社会生活的整体上把握法律。博登海默指出:“如果对其本国的历史相当陌生,那么他就不可能理解该国法律制度的演变过程,也不可能理解该国法律制度对其周遭的历史条件的依赖关系。如果他对世界历史和文明的文化贡献不了解,那么他也就很难理解那些可能对法律产生影响的重大国际事件。如果他不精通一般政治理论、不能洞见政府的结构与作用,那么他在领悟和处理宪法和公法等问题时就会遇到障碍。如果他缺乏经济学方面的训练,那么他就无法认识到许多法律领域中都存在法律问题同经济问题之间的紧密关系。如果他没有受过哲学方面的基础训练,那么他在解决法理学和法学理论的一般问题时就会感到棘手,而这些问题往往会对司法和其他法律过程产生决定性的影响。”在法官的知识结构问题上,一些法官和律师的意见更加尖锐,布兰戴斯法官说:“一个法律工作者如果不曾研究经济学与社会学,那么他就极容易成为一个社会公敌。”戴维·保罗·布朗律师更直截了当地说:“一个只懂法律的人,只是一个十足的傻汉而已。”

除了具备合理的知识结构之外,法官还必须拥有健全的思维品质:一是法治理念和法律信仰。他们必须把自己的忠诚首先奉献于为之服务的法律制度而不是个人或群体,必须从法律规范的前提出发开始自己的思维,必须意识到自己的一言一行都代表着法律。二是公正的人格。法官应该是公正的化身。为了实现正义,法官必须将法律规范和道德规范作为自己的行为准则,主动排除来自外界的权力干扰和主观的恣意。三是敏锐的思维。波斯纳说:“一个法官,就像一个军事统帅,进行的是一种‘组合性的’工作。要做好工作,要求有各种品质的组合,而反思的能力只是其中之一,道德洞见是另一种。”

既然连人类的科学家和国王都不能担任或代替法官,那么,智能机器即使超过科学家和国王,也不能独立担任或代替法官。司法是社会争端解决的最后一道防线,司法裁决涉及人的生命、自由、财产和人格等权利,关乎人类命运,这最后一道防线还是由人类法官来把守为好,这是“政治适当性”问题的含义所在。因此,如果要给智能机器立法,“不能独立担任法官职务”可以成为一条最重要的禁止性规定。

伦敦大学学院计算机科学系人工智能法律系统项目负责人尼古劳斯·阿特拉斯(Nikolaos Aletras)说:“我们并不认为人工智能会代替法官或律师,但我们认为,在案件快速模式识别方面,它们对导出确定的结果是有用的。”人工智能法律系统的开发策略应该是“人-机系统”解决方案,一是辅助司法审判,解放律师(检察官)和法官的脑力劳动,使其专注于复杂疑难案件;二是促进司法公正,缺乏七情六欲干扰的机器判决可以为人类法官的判决发挥对照作用;三是辅助法学教育和法律培训。人类法律家与智能机器的统一体的出现,将促进司法文明、法学研究和人工智能的共同发展,具有无限光明的前景。

注释:

①P·麦考达克:《人工智能早期史(1956年以前)》,《科学与哲学》1981年第6、7辑。

②Avishek Bose and Parham Aarabi, Adversarial Attacks on Face Detectors using Neural Net based Constrained Optimization, arXiv:1805.12302v1, May 31, 2018.

③Aharon Azulay and Yair Weiss,Why do deep convolutional networks generalize so poorly to small image transformations? arXiv:1805.12177v1, May 30, 2018.

④邸利会:《没有神迹,用不着吓唬,人工智能的真正突破还未到来》,《知识分子》,copyright@zhishifenzi.com。

⑤Buchanan & Headrick, “Some Speculation About Artificial Intelligence and Legal Reasoning”,StanfordLawReview23(1970),pp.40-62.

⑥Models of Legal Decision-making Report, R-2717-ICJ(1981).

⑦Artificial intelligence “judge” developed by UCL computer scientists. https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/24/artificial-intelligence-judge-university-college-london-computer-scientists.

⑧参见钱学森:《论法治系统工程的任务与方法》(钱学森致吴世宦函,1981年8月21日),《科技管理研究》1981年第4期;钱学森、吴世宦:《社会主义法制和法治与现代科学技术》,《法制建设》1984年第3期;钱学森:《现代科学技术与法学和法制建设》,《政法论坛:中国政法大学学报》1985 年第3期。

⑨杨建广、骆梅芬编著:《法治系统工程》,中山大学出版社1996年版,第344—349页。

⑩赵廷光等:《实用刑法专家系统用户手册》,北京新概念软件研究所1993年。