职业教育国际合作的文化分析框架及其实证①

贺艳芳,徐国庆

(华东师范大学,上海200062)

职业教育国际合作的文化分析框架及其实证①

贺艳芳,徐国庆

(华东师范大学,上海200062)

摘要:在职业教育国际化进程中,如何减少和避免因文化差异导致的阻隔效应是必须思考的重要问题。综合霍夫斯泰德和“GLOBE-研究”的结果,可以得到分析职业教育国际合作的理论分析框架。基于此分析框架,以中德职业教育合作为实例开展实证研究,发现文化规定性在其中扮演重要作用。未来我国在开展职业教育国际合作中一要理性认识文化差异存在的必然性,二要批判性借鉴合作中的文化精华,三要中和调适职业教育跨国合作中的文化冲突。

关键词:职业教育;国际合作;文化分析框架

《现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)》明确提出,“建设开放型职业教育体系,扩大引进优质职业教育资源,加强和职业教育先进国家开展职业教育领域的合作和交流”。由此可见,职业教育跨国合作是现代职业教育体系的重要组成部分。然而,在跨文化合作中文化冲突所带来的负面影响制约着合作的质量,使得众多职业教育国际合作投入巨大却收效甚微,原因之一在于合作中人们往往基于零碎的、片面的文化经验而非科学理性的文化分析。鉴于此,本文将在构建职业教育国际合作文化分析框架的基础之上,采取实证的研究范式,分析文化作为本源性因素对于职业教育本身及其国际合作的影响,为职业教育领域的跨国合作提供有益借鉴和参考。

一、职业教育国际合作的文化分析框架构建

霍夫斯泰德(Hofstede)的文化维度理论(cultural dimensions theory)是跨文化研究领域中极具代表性的成果。“GLOBE-研究”是近年来建立在霍夫斯泰德研究基础上,并进一步拓展的大型实证研究。这两项跨文化研究领域中举足轻重的研究成果是职业教育国际合作文化分析框架的构建基础。

(一)霍夫斯泰德的文化维度理论

霍夫斯泰德于1972年通过对72个国家的IBM员工进行问卷调查并分析提出著名的文化维度理论,此理论包括的文化维度有:权利距离(power distance)、集体主义与个人主义(individualism/collectivism)、阳刚气质与阴柔气质(masculinity/femininity)、不确定性规避(uncertainty avoidance)以及邦德(Bond)参考儒家文化及考虑到亚洲文化特性后期补充提出的长期取向与短期取向(Long Term Orientation/Short Term Orientation)[1]。

1.权力距离

这一文化维度反应的是在一种文化中如何处理权利和不平等的问题,也就是说,在某一组织机构和文化中处于相对弱势地位的成员,他们对于权利分配不平等的期望值和接纳程度如何。

2.个人主义与集体主义

这个维度从个人利益是选择服从还是凌驾于集体利益之上切入,分析得出个人主义衍生松散型社会模式,在这样的社会中“人们只照顾自己及其核心家庭”[2]。相反集体主义社会中“人们从出生起就融入到强大而紧密的内群体当中,这个群体为人们提供终身的保护以换取人们对该群体的绝对忠诚”[3]。这种社会形态是人们在相互忠诚的基础上通过关心集体,进而关心自己。

3.阳刚气质与阴柔气质

阳刚气质社会较强势,看重公众眼中的成功、话语权和决定权。阴柔气质型社会中人们更注重生活质量、良好的工作关系、稳定的工作岗位、舒适的环境等方面。

4.不确定性规避

这个维度强调人们在未知的或不确定的情况下感受到被威胁的程度以及在此情况下信任度的建立程度。霍夫斯泰德解释不确定性规避的核心含义是认为“不同的即是危险的”[4]。

5.长期导向与短期导向

长期导向和短期导向都基于儒家思想的价值观,区别在于长期导向代表动态和未来导向,追求未来回报是其注重的方面。相反,短期导向代表静态、过去和当前导向,如尊重传统以及承担社会责任等方面。

(二)“GLOBE-研究”的文化维度理论

豪斯(House)作为“全球领导力与组织行为有效性研究项目”课题发起人,于1991年至2004年在全球62个国家地区组织进行大型实证研究,课题简称“GLOBE-研究”(Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness research program),此研究以霍夫斯泰德的研究为基础并拓展至九个文化维度:权利距离、不确定性规避、未来导向、性别平等、自信、内群体的集体主义、社会的集体主义、人文导向、绩效导向[5]。

从“GLOBE-研究”的九个文化维度中可以看到,权力距离和不确定性规避直接来自霍夫斯泰德。未来导向源自霍夫斯泰德和邦德的长期取向和短期取向,表示个体在社会或组织中的前瞻性行为,如计划或投资。霍夫斯泰德五维度文化理论中的阳刚气质在这里被分为性别平等和自信,集体主义与个人主义区分为社会的集体主义和内群体的集体主义。另外添加了人文导向和绩效导向两个新维度。豪斯解释人文导向指“组织和社会在何种程度上鼓励和回报人们的公正、利他、友爱、慷慨、关心和友善”[6]。而绩效导向指“社会在何种程度上鼓励和回报个人的卓越绩效和工作改进”[7]。“GLOBE-研究”的调查结果区分为代表现状的实际值和代表应该达到的期望值两个方面。

(三)职业教育国际合作的文化分析框架

职业教育国际合作需要文化分析框架基于两方面原因。一方面,任何一种教育都是植根于它所存在的文化环境中,文化特征影响着教育的特征,职业教育亦不例外。纵观当今世界各国职业教育发展,无论是以学校为主导或以企业为主导的职业教育,都是在这个国家传统文化影响下形成和发展的特色产物。因为职业教育有其自身存在的文化底蕴,所以“缺少文化维度的分析,既不可能有效地解释教育,也无法准确地借鉴教育”[8],文化维度分析是不可或缺的重要基础。另一方面,扎根于不同文化境脉的职业教育在国际合作中所涉及的内容广泛且复杂,合作中的文化碰撞既涉及组织沟通更涉及合作的实质内容,其中无论是人才培养模式、课程模式以及教学模式等均是基于文化而形成的,要分析职业教育国际合作中的文化因素需要全面的、科学的理论模型。

然而,这一理论框架的提出并不是毫无基础的,霍夫斯泰德的文化维度理论和“GLOBE-研究”这两项跨文化研究领域中的重要成果,可借鉴应用于职业教育国际合作分析中。其中霍夫斯泰德的文化维度理论以跨国企业员工为对象进行调查,结果揭示了家庭、学校及组织内部因文化观而体现的不同认识和行为差异,该项权威研究可作为一般理论框架应用于跨文化研究。但遗憾的是,霍夫斯泰德采集原始数据时没有涵盖中国大陆地区,其结果无法真实准确反应大陆地区特征。另外,“GLOBE-研究”是在霍夫斯泰德文化维度理论基础上拓展的大型研究,以领导力和组织行为的有效性作为研究重点。“GLOBE-研究”中增加的文化维度人文导向和绩效导向,虽然是从企业组织管理学角度提出的,但是这两个维度同时涉及职业教育的发展导向,即到底是服务于人的发展还是企业社会的发展这一根本性问题,因此对于研究职业教育及其国际合作极具意义。可见,著名的霍夫斯泰德理论更具有一般适用性,将其以“GLOBE-研究”加以完善和补充,更能全面分析职业教育国际合作的各方面因素。

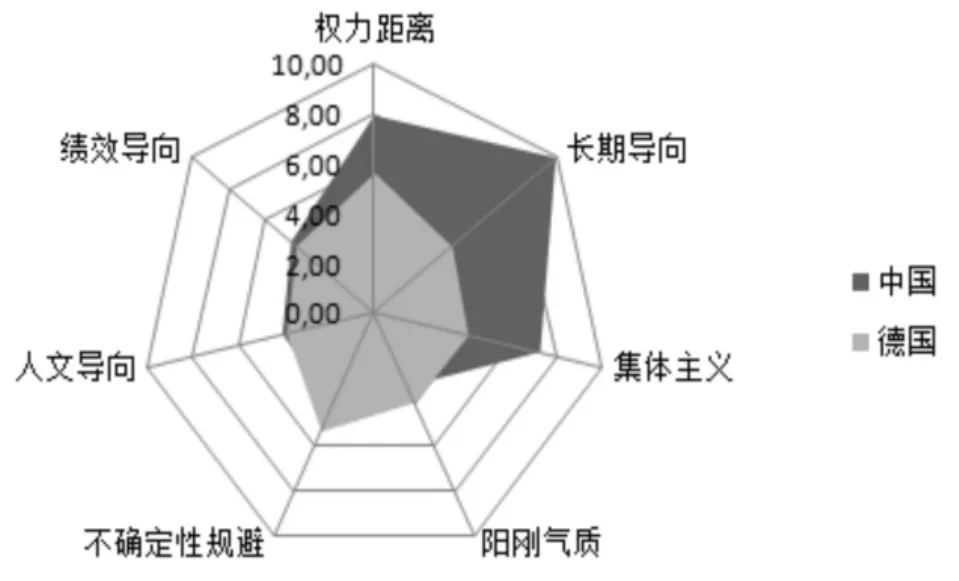

鉴于上述考虑,职业教育国际合作文化分析框架整合霍夫斯泰德和“GLOBE-研究”理论更为准确。在此,将霍夫斯泰德和“GLOBE-研究”的数据结果以同一个标准量化,呈现一个更为统一和直观的模式,得到一个包括权利距离、长期导向、集体主义、阳刚气质、不确定性规避、人文导向和绩效导向等七个维度的职业教育国际合作的文化分析框架(如图1所示)。该框架将霍夫斯泰德的文化维度用

GLOBE-研究”加以补充,并把在“GLOBE-研究”中被分开的维度重新合并,集体主义的结果值使用霍夫斯泰德个人主义结果值的相对值,并对两个研究的结果值(霍夫斯泰德和“GLOBE-研究”中实际值)以统一的标准进行重新综合计算。

图1 职业教育国际合作的文化分析框架

二、职业教育国际合作文化分析框架的实证探索

(一)实证研究的目的和对象

职业教育国际合作文化分析框架的实证研究,目的是在理论指导下进行具体探索,借助文化思维,深刻揭示和深度理解职业教育的逻辑及其国际合作的途径方法,降低因文化因素造成的合作阻力,以提高合作质量。同时以文化视角审视职业教育及其跨国合作能丰富和拓展职业教育的研究领域。

本文选择中德职业教育合作作为实证研究对象基于四点原因:首先,德国职业教育受到世界各国的认可,是我国职业教育国际合作中不可忽视的重要伙伴。其次,中德职业教育合作已有30余年历史,合作重心集中在职业教育师资培养以及双元制职业教育培养模式借鉴方面,历史经验为研究提供丰富的素材。再次,中国和德国的文化差别较大,脱离各自文化背景谈合作和借鉴多半没有可能性。最后,笔者在德国学习生活的10年间,参与了众多中德职业教育的合作项目,对双方文化及职业教育具有亲身感受。

(二)实证研究的思路和方法

中德职业教育合作文化分析框架的研究基于两个问题的解决,即文化在中国和德国职业教育中是如何体现的,以及文化在中德职业教育合作中的影响因素如何表现及应对的。本研究运用文化维度分析框架为理论基础,运用定性研究范式,遵循理论引导的科学研究思路,对中德职业教育合作进行实证探索。

本研究以中德职业教育合作双方参与者为样本,在文化维度分析框架指导下,采用以问题为中心的访谈搜集资料,通过核心访谈问题探索中德职业教育合作中的文化碰撞和应对措施。核心问题指全球化背景下职业教育合作中出现的由于文化特性导致的阻力和困难,访谈对象包括参与中德师资建设项目的中方职校管理层和一线教师、德方项目协调人员和授课专家。

(三)实证研究结果和发现

中德职业教育合作的访谈材料根据麦琳(Mayring)的定性内容分析法,在文化维度框架理论的引导下开发建立分类体系,通过此体系过滤和最终确定可用材料,进行逐层分析评价,总结归纳出职业教育合作中的文化影响因素及其表现形式,分析结果如图2所示。从图2中可以很清楚地看到中国和德国在各个文化维度的差异,特别是权利距离、集体主义和长期导向这三个文化维度,中国结果值明显高于德国;阳刚气质德国略高于中国;不确定性规避德国结果明显高于中国;人文导向和绩效导向差异不明显,中国略高于德国。

图2 中德职业教育合作的文化分析

图2显示的文化维度的差异是文化冲突的来源,因为在合作中“被文化影响的举止无意识带入交往中,比在交往中接受被文化影响的举止要容易,因此自然提高了各种跨文化合作中误解的可能性”[9],所以为针对性降低误解的可能性以避免冲突,可以根据文化分析框架系统的实证研究,系统总结文化维度在中德职业教育本身及其合作中的表现形式。

1.文化维度权利距离

权力距离第一表现在师生关系方面。在中国文化中“一日为师,终身为父”以及儒家伦理文化中三纲五常的道德标准下,老师和学生的不平等关系是父母和孩子不平等关系的延续,学生要尊敬和服从老师。德国师生相对平等,对于年龄超过16岁的学生,老师一般会称呼其某某先生或某某女士。德国普通民众和现任德国总理对话,也称呼她为默克尔女士。人与人之间的平等关系是衡量权利距离高低的重要特征。第二,体现在教学方式上。中国职业学校班级相对较大,授课以老师讲授为主,认为学生必须首先学习知识,在此基础上进行一定程度的实训。教学过程以教师为中心,教师告诉学生用什么方法如何做,学生处于服从的角色。上课有严格的纪律,课堂交流由教师主导,学生只有在被允许的条件下才可以发言。德国职业学校中每个班级不超过25人,双元制特性是职业教育中学校和企业分工合作,理论和实践同时进行。行动导向教学使教学形式更加多样化,学生可以和老师直接交流共同讨论问题,更强调自主学习。教学过程以学生为中心,学习是学生想要做什么而不是老师规定应该做什么。第三,表现于学生的独立性方面。中国文化中的独立意识较弱,学生在家庭中表现为某个重要决定之前征求父母意见,在学习中表现为学习需要教师指引和安排,学生被动接受。德国文化中独立意识强,成年人会自己做决定,在学习或工作中强调独立学习以及完成工作的能力。第四,体现在合作中对参与者的要求方面。权利距离高代表文化中对权力的敬畏,即对象征权利的身份的敬畏,因而中方在合作过程中更看重双方参与人员身份以及职位的对等性;权利距离低的文化中更看重客观真理和事实,因而德国对技能、技术工作的认可度高,体力劳动和脑力劳动拥有相同地位,合作过程中更看重参与者的专业背景。第五,表现在对职业教育认可度方面。高权利距离社会更注重高等精英教育,因此在中国社会对职业教育认可度低;权利距离相对较低的德国,重视社会中间阶层的发展,职业教育认可度高。

2.文化维度集体主义和个人主义

集体主义和个人主义其表现形式包括四个方面:第一,中国文化以集体为中心,个体是构成集体的一部分。传统儒家文化要求老师首先培养学生的道德观,例如忠诚、谦虚、尊敬长辈等,要求人们过有道德的、对群体有益的生活;德国文化乃至西方文化以个体为中心,强调个体的意志和兴趣。第二,中国学生对职业概念模糊,选择职业更多考虑外部、包括家庭因素;德国学生选择学习某一职业非常重要的原因是自身的兴趣和爱好。第三,和谐相处是集体主义文化的核心,因此和对方发生正面冲突是粗鲁和不受欢迎的。中国人在合作交往中会委婉表达观点,避免直接拒绝别人,因为害怕伤害对方,影响双方友情;德方认为矛盾和冲突是合作中的自然现象,不同观点的碰撞可以带来更多学习的火花,他们认为中方合作伙伴往往不能真实直接表达意愿。第四,中国集体主义文化的交流沟通方式委婉,需要明确说明或写明的内容很少,多数属于不言而喻、心知肚明的内容;德国个人主义文化交流沟通方式直接,信息内容需要明确交代。职业教育合作过程中很多误会发生的原因在于双方不同的沟通方式。

3.文化维度阳刚气质

阳刚气质体现在三个方面:首先,中国和德国对教育和工作都非常看重,共同拥有勤奋工作的特点,这一特点是阳刚气质的重要体现之一。其次,德国对待移民持同化观念,在其职业教育中,很重要的一部分内容是使外来移民青少年融入德国社会,以解决德国人口老龄化带来的问题。最后,对待外来文化的态度方面,在中德职业教育合作中反应出,德方工作人员认可和高估自身优势,缺乏对合作方即中国文化的基本了解。

4.文化维度不确定性规避

不确定性规避主要有四方面表现形式:第一是在时间观念方面,中方做事习惯留有余地,包括对待时间方面;德方不确定性规避值较高,习惯按预计安排生活和工作,因而时间观念极强,甚至公交车都配有精确到分钟的到站时刻表。第二是在活动安排上,中国相对于德国文化维度不确定性规避值较低,灵活和变通是被中方认可的处事方法,因此可以在短期之内灵活调整活动安排;德国的活动往往需要提前半年甚至一年准备,也就是说提前半年一年需要告知德方是否能参加。培训过程中,德方基本按照预约日程安排进行,临时的变更相对困难,因而德国文化常被认为是死板的、不能具体问题具体分析的文化。第三是法律制度框架方面,德国双元制的职业教育有完善的法律制度,学校和企业两个学习地点,通过框架教学计划和培训条例进行约束,无论是职业学校的学习还是企业中的实训,都有精确的目标、详细和具体的内容以及严格的时间表。第四是日常学习要求方面,双元制学员有三分之二的时间在企业进行实训学习,学员每天在企业学习之后需要填写记录表,记录当天的企业学习内容,培训师需要每周检查并签字。按照要求完整填写的记录表是申请技工资格考试的条件之一。

5.文化维度长期导向

长期导向体现在三个方面:首先体现在谦虚态度中,谦卑被长期导向文化认为是基本美德。在中德职业教育合作中,德方感受到中方人员非常友好谦虚,学习过程中虚心请教但是缺乏问题争辩意识,常常处于被动接受状态。其次是对待合作关系上,以长期导向为特征的中国文化,更看重长期的合作关系以及和对方通过合作建立的朋友关系,甚至发展成为终身人际关系网络。第三是长期导向值较高的中方工作价值观注重适应性、责任感和自我约束,愿意为最终目标奉献自己,亦可以为工作取消休闲或度假计划。长期导向值相对较低的德方工作价值观更注重自由、成就以及自我发展,认为闲暇和休息时间很重要,不会因为工作取消预定休假计划。

6.文化维度人文导向

人文导向维度访谈结果显示中德差异不大。人文关怀是职业教育承担的责任。职业教育大部分情况下面向的是社会弱势群体,解决其就业和发展问题,更能体现和促进教育公平。人文导向具体体现在两个方面:一是对职业教育的理解和认识方面,在中国多数情况下,职业教育是普通教育升级考试失败的学生被迫选择的出路,因而职业教育社会认可度不高;在德国职业教育和普通教育具有同样的竞争优势,技术工人收入高,职业教育的社会认可度高。二是在职业生涯可持续发展方面,中国现代职业教育提出职业生涯的可持续发展,即以就业为导向的同时注重人的全面发展以及教育的公平性;德国双元制的职业教育同样重视学员的职业生涯发展,学员既可以在完成职业培训教育拿到专业技工证书后就业工作,也可以通过相关途径申请进入高校相关专业继续学习。

7.文化维度绩效导向

中德双方都很重视本国职业教育的发展以及双方合作的成效,不断探索和寻求促进之道。绩效导向在职业教育中的主要体现是行政制度干预,自2010年起,中国在《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》、《现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)》三个重要文件都对职业教育有了明确的认识及发展要求,有力推进了中国职业教育的发展。同时也体现在资金投入支持上,中国的职业教育近年来受到极大的重视和发展,从资金到政策都有了较大的倾斜,为推动职业教育发展,制定各种资金支持奖励机制,鼓励职业教育以及职业教育合作。双元制职业教育是德国的传统,为保持双元制职业教育的优势,提高吸引力,德国联邦以及州政府出台多项措施,促进其发展。

从以上七个文化维度在中德职业教育及其合作中的表现形式以及影响可以看出:第一,权力距离和不确定性规避尤其对中德职业教育合作组织具有重要影响,涉及的问题如合作中的组织决策由谁制定、合作中应该遵守哪些规则等。第二,集体主义和个人主义、阳刚气质和阴柔气质、长期导向和短期导向更侧重于对合作中参与者个体的影响,涉及的问题如参与者是否谦虚有礼、参与者是否能适应不同文化。第三,人文导向和绩效导向侧重外部影响,涉及的问题如政策导向是否重视职业教育及其合作、资金投入机制是否有利于职业教育及其合作发展等。在现实中各文化维度之间没有严格的界限,影响往往同时存在。也就是说多个维度同时影响着双方合作或影响着双方自身的职业教育,只不过有时某个维度影响较大、某个维度影响较小。

另外,访谈结果还显示中德双方对职业教育合作认可度高,并表示希望在国际化背景下更深入合作。中国职业教育近年来的发展以及中国政府对德国职业教育质量的认可,为更好地开展合作打下良好的基础。双方均认为文化差异问题可以接受,但是应该尽力避免。德方认为中国文化中的集体主义,目的性不明确。中方认为德方文化缺乏灵活性和过分死板影响合作。双方指出在合作中不明确的期望或被错误理解的期望、匮乏的合作准备沟通、忽视对方文化会给双方合作增加困难。

三、我国职业教育国际合作中文化因素的应对策略

理性认识文化差异、选择性借鉴不同文化精华、中和调适找到文化差异中的平衡点是未来我国职业教育合作中解决文化带来负面效应的应对策略。

(一)理性认识职业教育国际合作中的文化差异

地域和历史发展原因造就了不同的文化习俗,这些传统文化不仅影响职业教育的国际合作,更是各国职业教育自身形成的先天条件。文化差异的存在是各国职业教育存在差异的原因之一,职业教育国际合作中首先要理性认识双方的文化差异存在的必然性。在合作的前期准备工作中,双方均需针对参与合作的项目协调人员、授课老师、接受培训学员提前组织学习活动,了解双方国家的文化、行为习惯、社会、经济等现状,以减少双方因为文化因素带来的合作阻力,使合作的成效最优化。

当然对文化差异性的认识也是基于对文化了解的基础上,特别是对本国文化的了解。例如中国文化对中国教育有深刻的影响,儒家文化具有文教传统,认为接受教育之后成为官员是首要目标,而学习手工业及商业知识技能不被认可,导致这些行业的从业人员以及他们的劳动被轻视。当今社会家长选择孩子教育上面依然有传统文化影响的痕迹,职业教育被认为是低于普通教育的教育,是学生在无法继续进行普通教育下的无奈选择。

相比之下,实证研究中的德国在二战之后,双元制职业教育被视为经济发展的秘密武器。双元制的职业教育在德国可以发展,和德国文化及自身产业结构息息相关。德国较早实行重商主义政策,18世纪的工商业兴起和发展,以及19世纪工业化进程,使职业教育成为德国教育体制中的重要组成部分[10]。另外提起德国我们首先会想到宝马、奔驰、大众、西门子等跨国大型企业,但是支撑德国经济的却是家族型中小型企业,这些企业往往是本行业的引导者,被誉为隐藏的星星。为这些企业储备发展所需人才,双元制的职业教育是最好的选择。

(二)批判借鉴职业教育国际合作中的文化精华

在理性认识文化差异的基础上,要批判性借鉴不同文化中的精华。文化本身是没有好坏对错之分的,研究文化造成的影响是为了更好地学习和交流。职业教育国际合作中,学习对方专业方面优秀经验的同时,也要将对方在文化维度中的可取之处一同学习或是借鉴,就像移植一株名贵花卉时,要连同其根茎周围的土壤一起拿来,无论后期是对这株花卉直接使用还是再嫁接,保留这些土壤或研究这些土壤成分都是十分重要的,而文化维度就是这关键的土壤。

合作的精髓是认同、包容、尊重和借鉴发展。例如本文的实证研究对象德国职业教育的发达毋庸置疑,但我国职业教育也有很多可取之处。中国以理论为主的职业教育也恰恰是因为传统文化中对知识的看重和认可。德国重视专业技术和技能,是德国职业教育的基础。我们应该首先了解自己职业教育长处之后,再深入学习德国职业教育内涵,充分发挥“后发优势”,借鉴德国职业教育经验,用高质量的职业教育培训使社会认可职业教育的重要价值,通过正确的职业教育人才培养方案,用做中学的模式,培养符合社会需求的人才,逐步扩大职业教育的正面影响力,改变人们对职业教育的偏见。

(三)中和调适职业教育国际合作中的文化冲突

通过对文化差异存在必然性的理性认识,批判性借鉴合作中的文化精华,进一步调适差异、寻求协调,是国际合作中解决文化碰撞的方法。在国际合作中不是要用一种文化去同化或消除另外一种文化,而是要通过了解合作的过程,找到不同文化的交汇点,从而促进职业教育乃至其他国际合作的发展。为避免不必要的文化冲突,双方要以开放的心态面对陌生的文化,尽可能了解对方的文化,并在此基础上更要尊重和接受对方的文化,不能以自身文化习惯为中心,或以其作为衡量标准,要站在对方的角度看待问题,加强自身跨文化交往能力从而为合作创立良好的基础。以自身文化作为跨文化合作的桥梁,尊重差异包容多样,是职业教育国际合作发展的核心思想。

文化的多样性和多元化是国际合作相互吸收和交流的源泉,只有持续坚持加强职业教育国际合作交流与沟通才能使双方不断提升和焕发新的生命力。中国职业教育国际合作领域仍然需要更深入的研究,要构建一整套包括文化因素、社会因素、政府因素等内容的体系,指导我国与他国的职业教育合作,提高合作质量和成果转化,使职业教育服务中国产业升级需要,培养更多合格人才。

参考文献:

[1][4]Hofstede,Geert. Interkulturelle Zusammenarbeit:Kulturen,Organisationen,Management[M]. Wiesbaden:Gabler Verlag,1993:29、42.

[2][3]Hofstede,Geert.文化与组织,心理软件的力量[M].北京:人民大学出版社,2010:80-81、221.

[5]Robert House,Paul Hanges,Mansour Javidan. Culture,Leadership and Organizations,the GLOBE Study of 62 Societies[M]. Thousand Oaks:Sage Publications Inc.,2004:742-746.

[6]Robert House,Mansour Javidan,Paul Hanges,Peter Dorfman. Understanding Cultures and Implicit Leadership Theories Across the Globe:An Introduction to Project GLOBE[J]. Journal of World Business,2002,(1):37.

[7]Javidan,Mansour.Performance Orientation. In:Robert House,Paul Hanges,Mansour Javidan. Culture,Leadership and Organizations,the GLOBE Study of 62 Societies[M]. Thousand Oaks:Sage Publications Inc.,2004:239.

[8]吴忠魁.比较教育:文化思维的冲突与选择[J].比较教育研究,1998,(1):14.

[9]Cramer,Tobias.Interkulturelle Zusammenarbeit in multinationalen Teams[D]. München:GRIN Verlag,2007:40.

[10]石伟平.比较教育学[M].上海:华东师范大学出版社,2001:83.

(责任编辑:赵晓梅;责任校对:徐治中)

Cultural Analysis Framework and Empirical Research of International Cooperation in Vocational Education

HE Yanfang,XU Guoqing

(East China Normal University,Shanghai 200062)

Abstract:In the process of internationalization of vocational education,how to reduce and avoid blocking effect caused by cultural differences is an important issue to be considered. Combining Hofstede’s theory and the results of GLOBE study,theoretical analysis framework of international cooperation in vocational education can be obtained. Based on this framework,empirical research taking Sino-German vocational education cooperation as an example has been done to find the important role played by cultural provision. In the future international cooperation in vocational education,one is forming rational understanding of the necessity of cultural differences,two is referencing the cultural essence critically,and three is neutralizing and adjusting the cultural collision in the cross-board cooperation of vocational education.

Key words:vocational education;international cooperation;cultural analysis framework

中图分类号:G719.21

文献标识码:A

文章编号:1674-5485(2016)05-0079-07

基金项目:①国家社科基金教育学“十二五”国家一般课题“职业教育国家专业教学标准开发基础理论与技术规范研究”(BJA 120080);辽宁省教育科学规划课题“职教集团内中高职人才培养衔接机制研究”(JG13ZXY05)。

作者简介:贺艳芳(1983-),山西太原人,华东师范大学职业教育与成人教育研究所博士生,主要从事比较职业教育、职业教育课程与教学研究;徐国庆(1971-),江西高安人,华东师范大学职业教育与成人教育研究所副所长,教授,博士生导师,主要从事职业教育基本理论、职业教育课程与教学研究。