勋伯格早期十二音序列技法中“非理性因素”的研究

在经历了调性时期——对于浪漫主义半音化和声技法的沿袭、过渡时期——致力于寻找一种全新的方式来替代传统的调性音高组织原则,勋伯格于20世纪20年代确立了十二音序列体系并付诸实践。这一技法在音乐创作中引入了一种严格的序列化方法,旨在打破传统调性束缚,创造出全新的音高组织结构。

然而,摆脱了调性的“自由王国”就必然要被纷繁复杂的“游戏规则”所束缚:典型的十二音序列体系有以下几个特征:1. 音乐的中心音高材料是有固定顺序的所有十二个不同音级构成;2. 音乐的其他所有音高材料都必须是由中心音高材料派生,是中心音高材料的移位或者是倒影、逆行、逆行倒影(倒影逆行)等及其移位;3. 在音乐的陈述过程中,序列内每一音级均不能被随意重复,这里的重复是指在每一个序列陈述过程中,任何一个音级发音结束并且下一个音级出现后就不能再出现。”[1]或许是潜藏在勋伯格内心深处的浪漫主义情愫并未消散,又或许是单纯依赖理性的理论和严谨的逻辑,并不能创造出高质量的音乐作品。因此,勋伯格在他最初的序列音乐创作中,就已经会为了艺术表现而打破自己建立起的“游戏规则”。

《钢琴组曲》(Op.25)是勋伯格第一部完整使用十二音序列体系的作品,并使用同一个十二音序列贯穿六首钢琴小品。然而在本套钢琴小品中却显示出许多“非理性因素”,这似乎与十二音技法高度理性化的本质相矛盾。固定顺序的十二音音列、中心音高材料的派生以及不重复(省略)原则——上述十二音体系的典型特征以及序列规避调性的“初衷”等限制在这部作品中都有着不同程度的突破。

一、对于非调性规则的突破

“这种方法(指十二音作曲法)似可代替由调性以及和声所提供的结构功能。”[2]勋伯格的十二音技法通过平等地使用十二个音,避免了主音的出现,从而规避了传统调性。然而,被勋伯格废黜的调性并不是完全挣脱了中心的束缚,也不是对传统音乐结构的彻底否定,而可以视作为对调性逻辑的延续和拓展。因此,尽管它无限的接近无调性,但又不可避免地体现出音乐发展过程中的历史继承性,即“艺术技巧之根无一不是来自过去”。[3]

(一)三种调性建立方式的体现

本套曲在音乐陈述过程中体现出一定的新调性因素。所谓“新调性”,通常是指音乐作品中具有中心音或中心和弦,但在调性的构建方式上却并不依赖传统调性和声的各类调性类型的总称。桑桐先生认为:“它(笔者注:新调性)与传统调性的不同之处在于和声的半音化、和弦结构的复杂化与不协和化、和声进行的非功能化与多样化”[4],并将新调性的建立分为了旋律性调性、和声性调性与持续音调性三种类型。

固定音型式的持续音是第三曲《风笛舞曲》体裁特征的表现形式之一,勋伯格保留了这一传统:全曲的G音以持续音的形式保持在低音声部并贯穿始终,而剩下的11个序列音作为构成乐曲其他音高素材,构成了以G为中心音的持续性调性。由于持续的时间较长,因此在全曲形成具有一定稳定效果的调性中心。

此外,无论是从和声、旋律的角度来看,三全音在此组曲中皆占据了弥足轻重的位置。其中若以三全音代替大小调体系中四、五度关系的功能性进行来理解曲中的部分地方,便似乎形成了一种和声性调性:第一曲结尾处,G音先是自第22小节处以隐伏声部的方式持续,直到最后一小节作为长音出现在低声部并“解决”至最后一音bD,类似传统和声中终止前的属持续并最终回归于主和弦。

勋伯格创立十二个音作曲法的本意之一便是避免音的重复从而排除主音的嫌疑。因此,找不到这些被“宠爱”的音才显得合乎情理。但是一些被安插在高声部中的材料具有明显的调性因素,呈现旋律性调性的特点,其中尤以《风笛舞曲》为突出:开始处至第7小节,高声部旋律中bD音共出现了五次,几乎每一处气口均停在了bD长音上;若把此声部的音横向排列开,加之持续在低声部的G音,便与梅西安第六种有限移位调式产生关联。

(二)潜调性因素与结构的关联

序列的选择与布局在序列音乐中起到了类似于传统调性音乐中调性布局的结构性作用。因此,其与曲式结构的结合也是值得关注的地方。作为单三部曲式的《风笛舞曲》、变奏曲形式的《间奏曲》、复三部曲式的《小步舞曲》以及具有回旋奏鸣曲式特点的《吉格舞曲》,它们均由序列原型开始并结束。六首舞曲中四首作品的“终止回归”也许并不是巧合。

而这其中,十二音技术同传统曲式中调性布局的矛盾尤以终曲《吉格舞曲》表现得最为尖锐:主部(1—8小节)的特点为“P”型与“I”型的交替。仅有一个小节的连接部(9小节)可以分为高低两个声部进行观察,分别具有“呈上”与“启下”的特点。副部(10—19小节)根据序列的选择上可以分为两个阶段,第一阶段(10—13小节)以“R”型与“RI”型的交替为主,与主部运用序列的原型与倒影形成鲜明的对比;第二阶段(14—19小节)则重新回到“P”型与“I”型,但在序列内部进行了较大幅度的拆分与重组。呈示部的主部再现(20—25小节),序列选择与主部相同,但在陈述顺序上进行了些许微调。如果用传统调性思维方法来衡量,那么序列由稳定向不稳定进行既有转型稳定的倾向性便可一目了然。勋伯格刻意地安排序列的布局与强调其“回归”的作用,好似在把失去调性引力的曲式重新组织起来。

二、对于十二音固定顺序规则的突破

勋伯格在《用十二音作曲》[5]一文中提到了对十二音固定顺序突破的可能性。他声称,当我们的耳朵已经熟悉了这个音列,即在作品的开头或是整体已经严格地遵守基本集合的次序的前提下,或许我们可以容忍少量的音级对此次序的偏离[6]。这也是为何总能在实际作品中看到作曲家常常会为了达成某些特定的目的而打破自己所设定的规则。

(一)以截断划分一致性为目的的乱序

由于十二音的变化存在着无穷无尽的可能性,在实际写作的过程中如果不对其加以控制与组织势必会造成乐曲的音高材料与结构十分散乱的情况。因此作曲家们通常会通过节奏、音区、力度等音乐参数将序列等分成若干序列截段,为音高的分配与组织提供规律性与逻辑性。

有时作曲家设计出的原始序列可以按照其音级的正常陈述顺序,自然的等分为若干个具有相等关系的截段,这类序列也被称为截段衍生的序列。但在通常情况下,为了使得正常的序列能够形成若干具有相等关系的截段,作曲家会通过打乱音级出现的次序人为将截段拼凑成具有相等关系的截段。

截断划分而形成的音组在整个作品的构成上所起的作用是非常大的。一方面,它强化了序列所要传递出的特点,另一方面则使整个作品具有极强的内在逻辑性与统一性。如在《吉格舞曲》第16小节乐曲结束部,原始序列P4从织体陈述形态上被划分为了高、低两个呈镜像结构关系(或者说是I关系)的严格对称的六音音列,这是常规序列进行过程中无法实现的。此时为了形成阶段划分的一致性,音级间的排序是高度混乱的。

(二)以形成特定截段音程或和弦为目的的乱序

对于力图摆脱调性束缚的序列主义作曲家们来说,那些能够挣脱传统并体现20世纪音乐音响特点的和弦结构无疑具有极大的吸引力。如深受“新维也纳乐派”所喜爱的“维也纳三音和弦”[7];由于集合3—3频繁出现于威伯恩音乐创作中,而被业内学者称为威伯恩“主和弦”[8];贝尔格《沃采克》以及斯特拉文斯基《阿贡》中大量存在的四度叠置的三音、四音和弦等多音叠置和弦。上述和弦都无不例外地体现出序列主义作曲家们对于小二度(大七度)、三全音的喜爱,以及对于传统不协和观念与和弦结构的反叛。然而,在十二音序列音乐中,这些被偏爱的纵向结构和弦并不能在原始序列中体现的面面俱到,因此需要常常打破原始序列的截段顺序或截段内部的顺序来实现某种特定的截断音程或和弦。

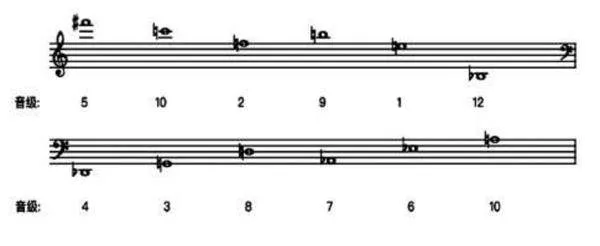

如在《加沃特舞曲》中第13—14小节,勋伯格为了凸显三全音音程而将序列中相邻二元素为三全音的若干二音截段抽离出来并连续使用,构成特殊的三全音进行(如下图所示)。显然,勋伯格这么做的目的是为了突出三全音音程的连续进行,并由此带来了局部序列的乱序。

除上述三全音外,勋伯格还喜欢使用大七度与小二度的外声部框架用以替代传统的三、六度或是八度的框架,在规避调性的同时产生十分新颖的音响效果。

(三)以形成特定组合旋律为目的的乱序

在传统音乐中,旋律的发展动力依赖于主音提供的向心力驱动,加之通过调式、节奏、功能和声之间所产生的“稳定”与“不稳定”关系形成的一个有机的整体,进而推动旋律的向前发展。但在无调性音乐中,功能已不复存在,旋律的发展主要依靠音乐中如音程关系、节奏、力度、发音方式等音乐间各要素的相互作用,从而形成张弛有度、动静结合的旋律线条。

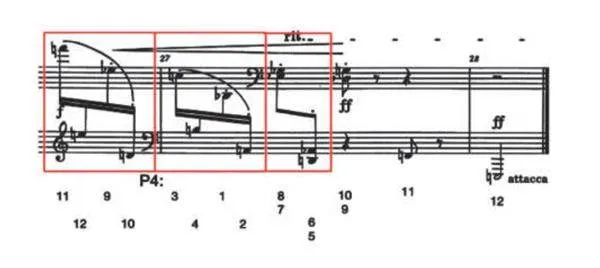

因此,作曲家往往需要打破序列常规的行进方式,以此获得某种特定的或是具有一定规律性的旋律形态。如在《加沃特舞曲》的结尾部分由序列I10与P4相继陈述组成,两个序列根据其织体特征被分为了三个四音序列截段。

三、对于不重复与不省略规则的突破

在《用十二音作曲》[9]一文中,勋伯格禁止重复基本集合中的任何一个音级直到整个十二音音列的完整陈述。一方面是由于音级重复会打断基本集合的续进,但更为重要的一个方面则是由于对某一音级的重复会加强这个音级的功能属性,带来某些调性的“嫌疑”。

但从音乐创作的实际情况来看,“不重复”与“不省略”的规则在实际应用中往往难以完全实现。这是因为在特定的音乐语境下,某些音级的重复有助于巩固乐思和音乐情绪的表达。此外,十二音序列音乐同其它音乐一样具有多声性,不同声部之间的音级重叠和互动使得序列陈述方式具有多样性,特别是当多个声部同时陈述多条不同序列之时,不同音级之间所形成的重叠和重复似乎成为了必然。

(一)组合式陈述导致的省略

理论上来说,序列与序列之间的组合关系主要可以分为三种形式:其一是最为常规的“并置式陈述”,类似于两个呈对比关系的“对比乐句”;其二是直接叠加构成的“叠加式陈述”[10];其三是通过将共同音进行相应逻辑化的组织形成的“组合式陈述”[11],往往会出现一个或多个共同音的现象,类似于两个具有“合尾”关系的乐句。

如《间奏曲》的第6小节便存在着序列R4与序列I10共用音的“组合式陈述”现象。音乐在第5与第6小节被分为了三个层次,其中旋律层由序列R4的第1—4号音组成的四音截段旋律,并重复了七次;中间层由5—8号音的逆行组成四音截段旋律;低音层却仅有12、11号音,缺少了序列R4的第9、10号音。第7小节,序列I10紧随其后,弱起开始的前四号音组成的四音旋律截段中,I10的3、4号音弥补了序列R4缺少的第9、10号音(或者说共用了#C与G两音)。“组合式陈述”的现象不仅加强了不同序列衔接之时的连贯性(类似传统调性和声中的共同和弦),同时也在不破坏序列内部结构的基础上使之更加灵活与多变。

(二)镜像结构导致的重复

十二音序列音乐充斥着具有美学意义的镜像结构思维。镜像结构顾名思义,就是指以或纵或横的音高集合体在特定轴或点上的对称性反映,它们可以是上下对称、也可以是左右对称,体现出对称与平衡的结构美感。如序列原型与三种主要的变形方式——“倒影”“逆行”“倒影-逆行”本身就存在着互为镜像的对称关系。

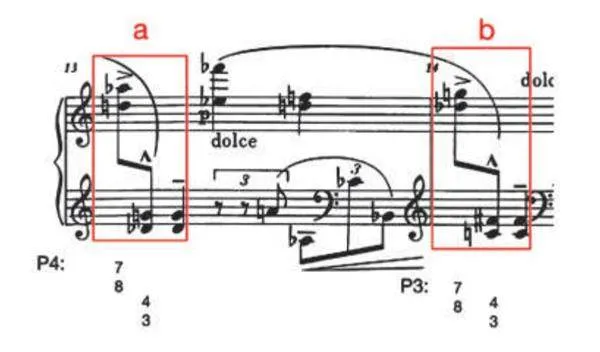

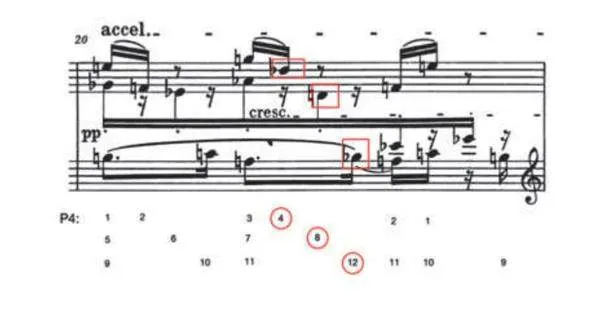

如下图所示为《前奏曲》的第20小节,单一序列P4的陈述被划分为了两个截段相等的六音截段序列(集合6—5),随后分别形成如下图红框所示的4、8、12号音为轴,重复第一个六音截段序列所形成的左右镜像对称结构(省略了3、7号音的对称)。

(三)固定组合产生的重复

所谓固定组合导致的重复是指根据音乐音响的需要,重复序列某一特定的音级而形成诸如截段和弦或是截段旋律等固定组合。

如《序曲》第12与13小节为了营造轻盈紧凑的音乐氛围而不断重复的大七度与小二度组合旋律,以及该曲出现多达18次的四音截段“巴赫”动机;又如《风笛舞曲》第10小节,高音声部由于积蓄紧张度而不断重复出现的维也纳三音和弦(0,1,6)。

而其中最为经典的固定组合重复还要数第四首《间奏曲》。这是一首以四音截段构建出的截段旋律或和弦作为基本音高材料进行组织的作品。该曲的第一个乐节(1—2小节)由单一序列P4构成,其中,旋律声部以“混向陈述”[12]的四音截段(1—4号音)为主导,重复了近12次。随后的第二乐节(3—4小节)序列由P4转换至了I10,5—8号音构成的四音截段是一个全音程序列,其中的纯四度是一个重要的对比因素,是上一乐节的旋律四音截段所缺乏的。因此,作曲家将其作为了上一乐节的对比因素在此被不断地重复与强调,使得作品在后续复杂交织的序列陈述过程中依然保持着清晰的截段关系与音高层次。

结语

勋伯格的音乐曾被这样评价过:“感性就像一个被放逐的流浪者,被抛投在光魔无边的荒原之中,或如同断了线的风筝。”[13]而实际上,非理性因素在勋伯格使用十二音技法的创作生涯中占据着不容小觑的地位,甚至在其第一部使用十二音技法创作的《钢琴组曲》中已有显现:如前所述,无论是塑造音乐结构等所浮现的潜调性因素、形成截段和弦与组合旋律从而对音序的打破、音乐陈述中所出现的重复音与省略音现象……“感性”并未被完全放逐,所牵连它的绳索便是音乐表达的需要。

理性与感性的博弈作为音乐创作过程中永恒的话题,勋伯格曾就此给出这样的解释:“科学需要的是无遗漏地、完美地、全面地,从各个角度来呈示;而艺术则需求少量的令人感兴趣的“事件”,力求把这些事件用最妥帖的方式加以表现。”[14]十二音序列技法自新兴、成熟、到现在已然不作为主流技术存在,追溯其成长历程或许可以窥见,勋伯格乃至其追随者们对于艺术的诠释并未吝啬使用这些“令人感兴趣的事件”——自十二音技法诞生之初对于“非理性”因素的浸入,至中后期创作中将原有规则进行更大力度地松绑。这似乎与十二音技法建立之初的目标背道而驰,而就像唐建平在其《勋伯格〈钢琴组曲〉OP.25的序列手法》[15]一文中所评价的那样:这并不意味着回归过去的时代,而是走向未来。

注释:

[1]姜之国:《序列音乐中音高组织的二元性冲突与融合》,《音乐艺术》2020年第2期。

[2][奥]阿诺德·勋伯格:《风格与创意》,茅于润译,上海音乐出版社,2011年,第131页。

[3]同[2],第48页。

[4]桑桐:《和声学教程》,上海音乐学院出版社,2001年,第527页。

[5]同[2],第128页。

[6]同[2],第138页。

[7]罗伊格·弗朗科利在其2008年出版的《理解后调性音乐》一书中,称这种由一个纯四度与增四度组合而成的三音和弦为“维也纳三音和弦(Viennese trichord)”(0,1,6)。

[8]陈士森:《威伯恩序列音乐中的“主和弦”——集合3-3》,《交响》2004年第2期。

[9]同[2],第128页。

[10]关于“叠加式陈述”的论述,参见姜之国《音高组织技术的理论与实践》(2020年),第372页。

[11]同[10],第373页。

[12]即旋律线条与和弦结构的组合。

[13]何宽钊:《弥散的星丛与否定的表现——勋伯格无调性音乐中音高关系的哲学》,《音乐探索》2013年第1期。

[14]同[2],第127页。

[15]唐建平:《勋伯格〈钢琴组曲〉OP.25的序列手法》,《艺圃》1986年12月。

俞启凡 上海音乐学院2024级硕士研究生

(责任编辑 崔健)

——评《勋伯格与救赎》①