音乐创作中的空间感与时间感研究

音乐是情感和思想交流的重要方式,其独特魅力主要由空间感和时间感构成。近年来,音乐学者和作曲家开始关注这两个要素在音乐创作中的表现和相互作用。本文旨在深入分析这两个要素的构成和相互关系,并探讨它们在作品中的具体表现,为音乐创作提供新的视角和理论支持。研究将采用多种方法,包括文献回顾、案例分析和实验研究,系统梳理相关研究成果,并结合具体作品进行深入分析。此外,研究还将通过模型设计对空间感与时间感的表现进行量化分析,以探讨其有效性。

一、空间感与时间感的构建

在音乐创作中,空间感与时间感一直是作曲家探索音乐的主要方向。“20世纪60年代起,人们不再满足通过扬声器欣赏事先合成的乐曲,而要求听到逼真的电声音响。电子音乐还是进入了音乐厅。电子合成器问世之后,创作过程大为简化,作曲者达到了某种自由的境界[1]。”

空间感的构建主要依赖于声部的分布和音响的层次感。空间感的表现可以通过以下几个方面进行分析:

首先,不同乐器的选择和搭配会直接影响空间感的形成。高音乐器如小号和长笛的使用,可以营造出空间的广阔感,而低音提琴和大号则能增加声音的厚重感,形成空间的深邃感。通过对乐器的合理分配,作曲家能够在作品中创造出多维的空间感。比如细川俊夫管弦乐队作品Woven dream第26—29小节。弦乐组较短呼吸与木管组长线条呼吸形成音色上的空间化对比。第28—29小节弦乐转为长线条背景层为打击乐声部作铺垫。这四小节由于音色上重心的转移构成音响上的空间移动形成富有空间感的交响作品。

其次,音量的变化在空间感的表现中也起着关键作用。通过对各个声部的音量控制,作曲家可以模拟声音在空间中的不同距离。例如,在音乐的展开部分,增大某些乐器的音量,可以产生一种声音从远处逐渐逼近的效果,进而增强空间感。

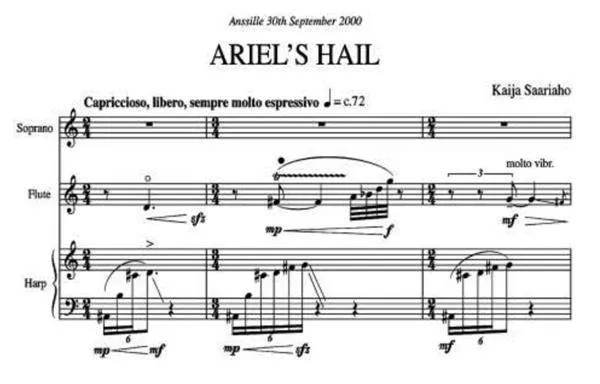

谱例1" " 卡佳·萨莉亚霍人声与室内乐作品ARIEL’S" HAIL第1—3小节

这首作品中我们可以发现,作曲家通过长笛与竖琴不断的由弱至强的音高变化给听众以具有呼吸的空间感音响效果。

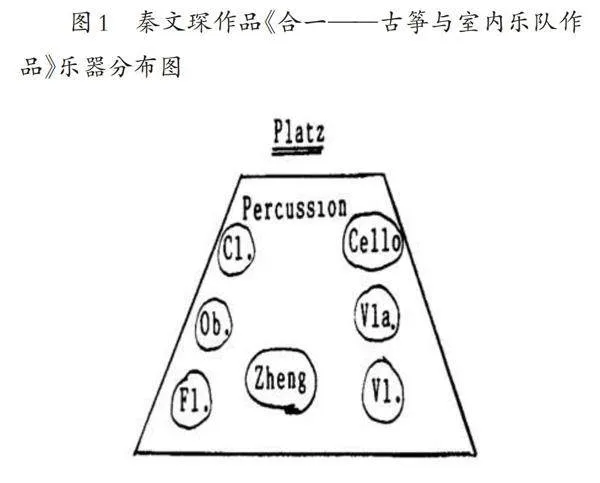

再者,声部的分布与声场的设计同样重要。立体声技术的发展使得作曲家可以在音乐中创造出更为复杂的空间感受。例如,通过将某些乐器放置在左声道或右声道,听众能够感受到乐器在空间中的移动。此外,利用回声和混响等音效处理技术,能够进一步增强空间感,使得音乐更具沉浸感。

这首作品中作曲家通过改变一般乐队乐器安排从而在听觉上形成更立体的空间感。

综上所述,通过对音乐创作中空间感的多维度剖析,我们不难发现,空间感不仅是音乐艺术的显著特征之一,更是配器技艺中不可或缺的基石。作曲家凭借对乐器的精心挑选、声部的巧妙布局、音量的精细调控以及动态变化的灵活运用,成功地营造出层次分明的空间感受。接下来,我们将进一步深入探索管弦乐作品中另一重要元素——时间感。

二、时间感的表现

时间感在音乐创作中同样具有复杂性,涉及以下几个方面。

(一)时间感的定义与理论基础

时间感是音乐中一个重要的概念,涉及听众如何感知时间的流逝以及音乐的运动方式[2]。它不仅仅是音乐的节奏和速度,更包括了音乐的结构、形态以及听众的心理体验。在音乐作品创作中,时间感的表现尤为复杂,因为它涉及多个声部的交互与对话。

音乐理论中,时间感的理解涉及多个方面。节奏是基础,由音符长短、重音分布和节拍决定,影响听众对时间的感知。音乐时间是相对的,速度、力度和音色变化可改变时间体验。音乐结构形式,如回旋曲、奏鸣曲和变奏曲,也影响时间感。作曲家通过重复、对比和发展等手法,在时间流动中创造多样体验。配器技巧通过不同乐器组合和声变化强化时间感,引导听众情感和氛围体验,使时间感表现更丰富。

(二)节奏与时间感的关系

在音乐创作中,节奏处理是塑造时间感的关键,通过乐器节奏组合增强表现力。动态变化与速度调整同样重要,影响听众情感与时间感知。作曲家利用乐器音色特性、动态对比及速度变化,引导情感,丰富时间感。此外,乐曲结构如奏鸣曲式等也影响时间体验。时间感的表现多层次、多维度,涉及情感、节奏与结构交织。综上所述,时间感在音乐创作中复杂多元,需深入分析节奏、动态与结构。接下来,我们将综合探讨音乐中空间感与时间感的相互作用。

三、空间感与时间感的相互作用

音乐创作中,空间感和时间感是关键元素,它们共同构建复杂的感知结构。空间感涉及声音的三维布局,而时间感关注节奏和音符流动。研究这两者有助于丰富音乐表达。空间感通过不同乐器的音色和音量差异来营造层次感,而时间感则通过节奏和速度影响听众的时间感知。音乐中空间与时间的交互作用明显,作曲家通过音响布局和节奏变化等手段,可以增强音乐的表现力。

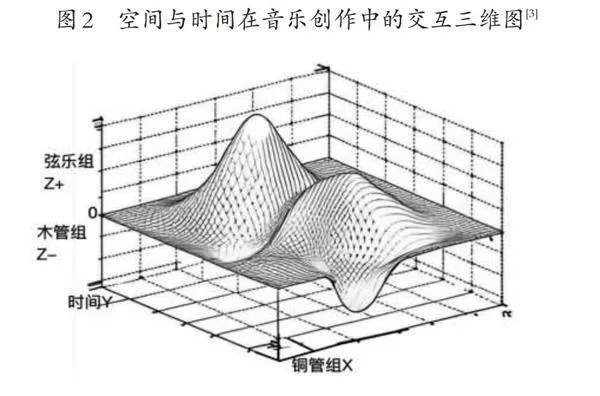

在图2中我们可以看到X轴(横向):代表铜管组乐器进入数量;Y轴(纵向):代表时间维度,反映音乐的节奏和动态变化。Z轴(高度):分为两个部分。Z+代表弦乐组乐器进入数量;Z-代表木管组进入数量。图示中的波浪曲线,代表音乐的节奏,曲线的起伏表示节奏的快慢。最终的三维模型展示出一个立体的舞台场景,乐器进入数量不同,随时间推移音乐的节奏和动态变化,形成一个综合的动态的音乐创作中时间感和空间感的三维视觉模型。

在研究音乐创作中的空间感与时间感时,可以构建一个“空间—时间模型”,以系统分析它们的相互作用。该模型包含几个关键要素:空间布局、音响特性、节奏结构和听觉体验。

首先,空间布局影响声音的传播效果,乐器的排列决定音色的层次感。其次,音响特性使空间感表现更加丰富,例如低音提琴的低沉音色营造深邃感,而小号的明亮音色则带来穿透感。节奏结构体现时间感,节奏的变化和拍子的强弱对时间体验至关重要。最后,听觉体验是模型的核心,空间感与时间感交织形成独特的音乐体验。

通过对空间—时间模型的分析,可以深入理解音乐作品中空间与时间的相互作用,为音乐创作提供理论支持。

四、作品分析

为了更深入地理解空间感与时间感的相互作用,我们将使用该模型对德彪西La Mer这部作品进行分析。

图2是一个基于上述代码的分析示例,我们用代码中的类和方法对La Mer进行空间感和时间感的分析。随后得出结果。

在空间布局方面,前景乐器包括长笛、双簧管、小提琴和大提琴,而背景乐器则有小号、长号和圆号。德彪西将木管和弦乐器置于前景,创造出细腻、柔和的音色,铜管则提供响亮、饱满的背景,形成立体的音响效果,仿佛让听众感受到海洋的广袤与深邃。

音色分析显示,乐器的多样音色如轻盈的长笛、芦笛般的双簧管、明亮的小提琴和温暖的圆号,进一步丰富了音响效果,增强了空间感。在时间体验上,乐器演奏流动且动态的节奏模式,使音乐的时间感变得活泼,符合海洋波涛的特征。

综合来看,德彪西通过精妙的音乐创作,实现了空间感与时间感的三维交互。这种立体的音响体验让听众深刻感受到海洋的变化与生机,展现了作曲家对管弦乐的高超掌控。未来研究可探索如何通过新技术扩展这一表现手法,带来新的音乐视野。

在案例分析中,我们对德彪西的印象主义和施特劳斯的浪漫主义风格进行对比,揭示了声部分布的重要性,以及它们如何影响音乐的空间感和时间感。

五、结论

(一)研究总结

本研究聚焦于音乐创作中的空间感与时间感,旨在解析乐器选择、音色搭配及音符编排如何塑造这两种音乐体验。通过分析多位作曲家的作品,我们发现空间感与时间感不仅是音乐的基本构成,更是情感传达的关键手段。

在空间感的构建上,音乐创作依赖于声部的层次分布与音响的立体感。高音与低音的交错、乐器位置的安排以及动态对比共同营造出丰富的空间层次。德彪西的印象主义与施特劳斯的浪漫主义风格展示了不同声部布置对音乐空间感的影响。此外,乐器音色的独特性,如木管乐器的柔和与铜管乐器的明亮,进一步丰富了音响景观,强化了空间体验。

时间感则通过节奏、速度和乐句结构来展现。节奏变化打破传统时间框架,速度对比创造紧张与松弛的情感体验,而乐句结构则引导听众产生期待与回味。这些元素的综合运用,形成了音乐中独特的时间流动。

空间感与时间感在音乐创作中并非孤立,它们相互交织,共同作用于听众的感知。本研究揭示了这两种感受在配器中的重要性及其相互关系,为理解音乐表现手法提供了新视角,也为管弦乐创作提供了理论基础。

(二)未来研究方向

随着科技的进步,数字化和音频处理技术为音乐创作带来了新机遇。未来研究可探索虚拟乐器在模拟真实音色、创造空间与时间感方面的潜力,以及立体声与环绕声技术在提升听众沉浸体验中的作用。

跨学科研究方面,将音乐与心理学、神经科学等领域结合,可深入分析听众如何感知音乐中的空间与时间,以及这些感受如何影响听众的情绪、心理状态乃至生理反应。这有助于揭示音乐空间感与时间感对听众的深层次影响。

本研究深入剖析了音乐创作中的空间感与时间感,展现了作曲家在音色、音域、音量等要素上的创新与探索。随着科技的进步和跨学科研究的深入,音乐创作中的空间感与时间感研究将拥有更广阔的前景。未来研究将推动音乐创作的创新性发展,促进音乐创作的多样性与深度。本研究旨在为后续学者提供借鉴与启示,共同推动这一领域的发展,为音乐创作与演绎提供更多灵感和可能性。

注释:

[1]刘经树:《论十九世纪、二十世纪音乐的发展》,《音乐生活》2023年第12期,第29—31页。

[2]肖晗:《能量、空间和时间——与作曲家莫里康内的破维“相遇”》,《音乐生活》2020年第9期,第42—45页。

[3]王宁:《德彪西管弦乐曲的配器技术分析》,《中央音乐学院学报》1988年第1期,第27—34页。

张怡霏 上海音乐学院硕士在读

张 晴 上海音乐学院博士在读

(责任编辑 高月)