民族器乐的当代表达之思

《楚颂》是青年作曲家李博禅于2014年创作的一首双胡琴协奏曲。作品自问世以来,凭其深入人心的旋律及痛快酣畅的艺术表现力而广受赞誉。《楚颂》关于民族器乐如何进行现代性表达的思维方式亦值得我们深入思考,主要体现在以下三个方面。

一、“叙事”与“代言”相结合的表达方式

民间艺人常说一句话:“演戏是现身中的说法,评弹是说法中的现身。”[1]这原本是就说唱音乐“叙事与代言相结合”的艺术特点而言。但“叙事”与“代言”两种表现方式亦广泛存在于我国民族器乐之中。然而音乐具有“非语义性”,作为纯器乐作品的《楚颂》并没有唱词,那么作为主奏乐器的两把胡琴又如何像说唱音乐一样“说话”?与其说胡琴在“说话”,毋宁说胡琴在“倾诉”。它在倾诉着我们最真挚的情感,并在这个倾诉的过程中叙述着我们这个民族的家国情怀,更为我们这个民族代言,代言那曾经发生过的一幕幕爱恨情仇、悲欢离合。回顾我们听过的一些经典二胡曲目,当《赛马》明快的旋律响起,你是否也因这铿锵动感的音乐而欢欣鼓舞?当《兰花花叙事曲》质朴的歌声响起,你是否也因这真挚深情的音乐而柔肠百转?当《长城随想曲》悠远的钟声响起,你是否也因这磅礴厚重的音乐而心潮澎湃?在听到《二泉映月》时,小泽征尔大师又因何而哭泣?因为“乐可知心,乐可知人。乐声中,更可听懂赓续千年的中国精神”[2]。我们的民族器乐正是在这个“叙事”与“代言”的表达过程中,惊艳了时光,温柔了岁月。《楚颂》则是采用了“叙事”与“代言”相结合的表达方式来刻画作品中“英雄”与“爱情”这两个主题形象。

作曲家李博禅在《楚颂》的作品简介中曾写到这样一段话:“作品在霸王别姬这段历史典故基础之上,通过双胡琴刻画出‘英雄’与‘爱情’两个主题形象,以赞颂中华民族古往今来的英勇与执着,以及忠贞不渝的爱情和信念。”[3]以此为依据,当前学界对于《楚颂》的解读往往将作品的主部旋律(第23—35小节)作为“英雄”主题而将副部旋律(第44—68小节)作为“爱情”主题[4]。本文认为《楚颂》中对于“英雄”与“爱情”主题形象的表达是交织进行的,机械地将某段旋律规定为“英雄”主题或“爱情”主题的做法似乎并不妥当。音乐可通过“主题材料”的发展进而刻画音乐中的“主题形象”,在这一过程又需要想象力的介入,但音乐作品所要刻画的“主题形象”并不等同于作品分析中的音乐“主题材料”[5],二者虽有密切联系却绝不能混为一谈。

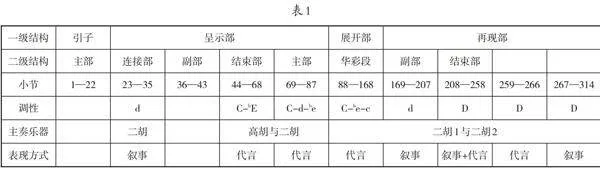

《楚颂》是一首奏鸣曲式作品,其主奏乐器在呈示部为高胡与二胡,在展开部与再现部则为两把二胡(表1)。结合作品的曲式结构,其“叙事”与“代言”的表达过程以下详细论之。

引子(1—22):乐曲的开始由一段悠远的钟声引入,随之而来的大提琴与低音提琴厚重而低沉的旋律仿佛预示着作品充满悲剧性的结局。伴随着风铃阵阵,听众仿佛切身走进了这段楚汉相争、垓下之战的战争场景中。

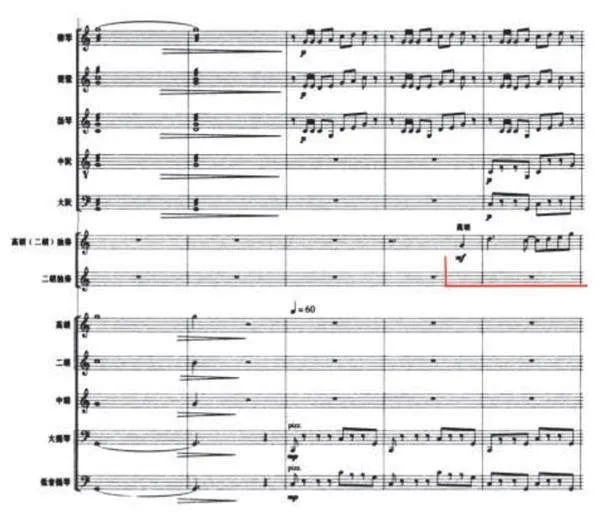

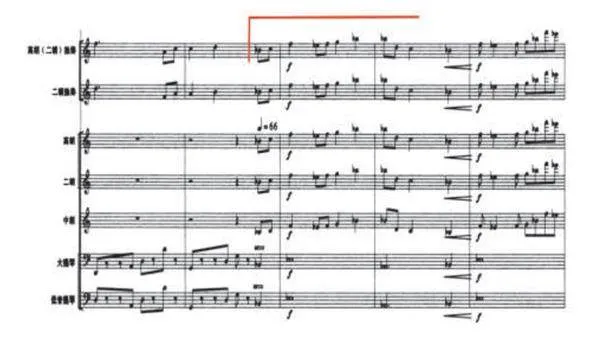

主部(23—35):风铃声缓缓落下,作品呈示部主部的旋律由二胡奏出(谱例1),二胡的演奏从一开始就显得格外凝重,这种凝重不仅体现在乐曲缓慢的速度上,更体现在二胡内弦浓厚的音色上[6]。其节奏从总体上也显现出前短后长的特点,仿佛一声声无奈的叹息。同时旋律的进行也经历了一个音域跨度较大的过程,从第23小节刚开始的小字组“d”一步步上升到第32小节的小字一组“a1”,又在第35小节主部结束时回到了小字组“d”上。将以上这些特征与“霸王别姬”的经典故事相结合,本文认为作品的这一部分无疑是在描写主题人物“项羽”“虞姬”在面临“垓下被围”“四面楚歌”的绝望境地时并不平静的内心活动。对“项羽”来说,虽“力拔山兮气盖世”,但时运不济,最终走向众叛亲离、英雄气短的悲惨境地;对“虞姬”来说,眼见挚爱身陷绝境,唯一能做的或许只有不离不弃、生死相随。

谱例1

连接部(36—43):乐队在这一部分一反呈示部主部时的安静、肃穆,虽只有短短的8小节,却由除打击乐声部之外的所有声部共同奏出。这便使得这一部分的音乐不仅承接了主部的悲壮色彩,更为音乐在之后的发展赋予了坚实的动能。

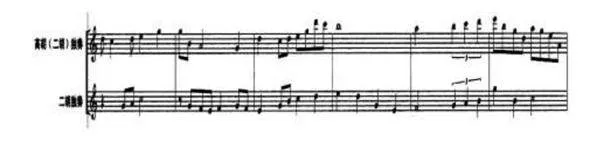

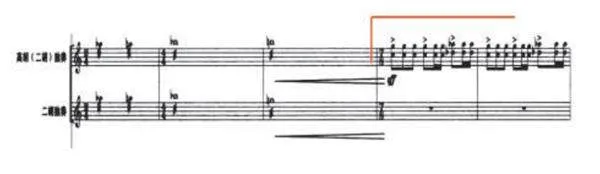

副部(44—68):呈示部副部的旋律由高胡奏出,高胡的音色较之二胡更显甜美、细腻,若演奏不得要领甚至称得上尖细。作曲家选择以高胡来演奏这段极尽缱倦的旋律,无疑赋予了这件乐器不言而喻的“代言”意味,它所“代言”的正是作品的主题人物“虞姬”。“灵偃蹇兮姣服,芳菲菲兮满堂。”[7]旋律的开始,弹拨组叮呤的拨奏如泉水潺潺,伴随着大提琴与低音提琴顿挫抑扬的拨奏,高胡婉转的旋律宛如这位巧笑倩兮的绝世美人舞出了她动人的第一步(谱例2)。第52小节开始二胡的演奏也融进了高胡的舞蹈中(谱例3),这时音乐的“代言”意味更显强烈,就音色而言二胡低沉而高胡清越,就旋律而言高胡的演奏在摇曳起伏间仿佛轻灵的舞蹈而二胡的演奏则在浅唱低回中轻声应和着,由此二胡在这里所“代言”的正是另一位主题人物“项羽”。第60小节开始则是高胡与二胡以及整个弦乐组的齐奏(谱例4),旋律则在调性升高的基础上再次复现,音乐也在整个乐队的齐奏中达到了第一次小高潮,仿佛“项羽”与“虞姬”舞至兴起开始纵情悲歌,正如司马迁《史记》所云:“于是项王乃悲歌忼慨,自为诗曰:‘力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!’歌数阕,美人和之。项王泣数行下,左右皆泣,莫能仰视。”[8]这段旋律的表达是如此的真挚而深情,通过音乐所刻画出的场景又是如此的凄美而隽永。“五音纷兮繁会,君欣欣兮乐康。”时间仿佛随着乐声回到了过去,“人生若只如初见”,那时的他们都还年少,轻舞飞扬间,他在微笑,她在闹。尽管生死难料,但这份从一而终的爱情却将永远留存在彼此心间,无怨、无悔亦无憾。

谱例2

谱例3

谱例4

结束部(69—87):战鼓声又将音乐从缠绵的舞蹈拉回到残酷的战火当中,管乐组急促地吹奏仿佛战争的号角,在猝不及防间打断了这最后的缠绵。“悲莫悲兮生别离”,“战争”即将开始,“爱情”面临别离,音乐仿佛正是在二胡与高胡一声接着一声的凄婉哀鸣中陷入两难。

展开部(88—168):作品展开部最显著的变化是主奏乐器由高胡与二胡变为两把二胡,速度也一改之前的缓慢、绵长而代之以急促的每分钟170拍。在此基础上两把二胡的演奏亦多采用短促的节奏型与快速的十六分音符。“操吴戈兮被犀甲,车错毂兮短兵接”,短促有力的节奏,昂扬激越的旋律以及打击乐组气吞山河的烘托,这些无不预示着战争剑拔弩张的紧张氛围。“带长剑兮挟秦弓,首身离兮心不惩”,二胡1的演奏正如“项羽”的勇武,他时而一马当先在敌阵穿梭;时而登高一呼,从者如云。“凌余阵兮躐余行,左骖殪兮右刃伤”,二胡2则紧紧追随着二胡1的步伐,时而与二胡1齐心协力,左突右冲;时而又成为二胡1的坚实后盾,进退间攻守有序。其中二胡1的双弦演奏技巧值得我们格外关注(谱例5)。双弦演奏即用右手控制琴弓的弓毛与弓杆同时摩擦二胡的内弦与外弦,这样便会使二胡发出带有金属质感的独特音效,如在第149小节中,二胡1以“Sff”的极强力度在节奏并不规整的7/8中演奏出极具爆发力的三组音型,正如龙骧麟振的西楚霸王“项羽”在刀光剑影中“天时怼兮威灵怒,严杀尽兮弃原野”。

谱例5

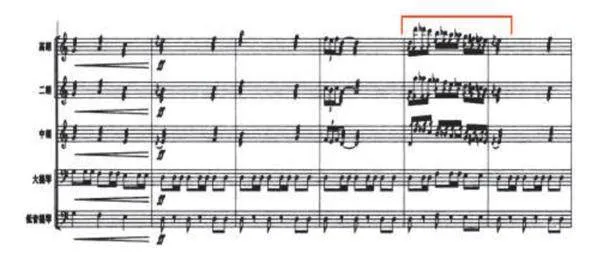

主部(169—207):如果说展开部是从微观视角对战争的局部描绘的话,再现部主部则从整体上呈现出一幅战火肆虐、硝烟弥漫的宏大场面。“旌蔽日兮敌若云,矢交坠兮士争先”,此时的旋律虽然是呈示部主部旋律的复现,但随着速度的加快、力度的加强以及整个打击乐声部雄浑豪迈的衬托,两把二胡在此刻对这段旋律的演绎不仅展现出了战争的史诗性与悲壮色彩,更生动地描绘出战士们骁勇善战的无畏英姿,正所谓“诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌”。第188小节开始则是整个乐队对于主部旋律的复现,“霾两轮兮絷四马,援玉枹兮击鸣鼓”,唢呐声部高亢嘹亮的演奏仿佛是对战争中尸横遍野、巢焚原燎的生动描绘,而弦乐组每况愈下的急促音型(谱例6)又仿佛在诉说着战况的刻不容缓、危若累卵。

谱例6

华彩(208—258):华彩段落则是作品中极具特色的一部分,二胡1在这一部分的旋律几乎都是由十六分音符的急速跑动构成,宛如陷入重围的“项羽”在做最后的挣扎,他左突右冲,状若疯魔;二胡2的演奏较之二胡1则要冷静得多,它的旋律时而高亢、决绝,宛如一位旁白者在讲述着“西楚霸王”最后的荣光;时而又融于二胡1中,宛如最后守护着“项羽”的二十八位骑士,它们奋勇争先、虽死无悔,正所谓“身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄”。更为重要的是这一部分的旋律听起来是那么的奇异而又诡谲,正如古代荆楚文化中神秘而又怪诞的祭祀仪式。同时,也让笔者想到了斯特拉文斯基的《春之祭》,如果说在《春之祭》中祭神的少女是在迷乱的旋律与跌宕的节奏中走向消逝,《楚颂》中的“项羽”则是在迷乱的旋律与跌宕的节奏中发出了他生命中最后的怒吼。正如第255小节二胡1与二胡2在整个弦乐组的衬托下齐奏出了三小节的十六分音符级进(谱例7),预示着音乐将在“项羽”的悲情落幕中达到全曲的最高潮。

谱例7

副部(259—266):此时的旋律由二胡1与二胡2共同奏出,与呈示部副部形成鲜明对比的是,如果说呈示部副部的旋律代表的是“战争”背景下的凄美“爱情”,再现部副部的旋律则是“战争”与“爱情”的正面碰撞,也正是这样的碰撞显现出作品无与伦比的悲剧性色彩。首先通过速度的加快、力度的加强以及整个乐队的衬托,双二胡的齐奏在此刻显得愈加慷慨激昂;其次这原本刻画凄美爱情的婉转旋律在此刻却不得不受战争的裹挟而以慷慨悲歌的形式惨痛收场。音乐正是在这种爱情与战争的双重悲剧中达到了全曲的最高潮!

结束部(267—314):作品从第267小节开始进入了结束部,结束部依然延续了之前战争的紧张氛围,二胡1短促的双音、急速的十六分音符级进以及打击乐声部隆隆的战鼓仿佛依然在诉说着这场战争的残酷,最终在整个乐队的强奏中音乐画上了圆满的句号,却也为观众留下了无穷的想象。时隔千年,我们又该如何看待这场战争?或许是“项羽”的英勇无双,或许是“虞姬”的生死不渝,更或许是“二十八骑”的忠贞不贰。作品中所呈现的这一切,都在“叙事”与“代言”的结合中得以酣畅淋漓地表达。

二、“典型”与“意境”相融合的审美志趣

“典型”与“意境”分别是西方艺术与中国传统艺术中的重要美学范畴。一般来说,“典型”是指“艺术作品中成功塑造的典型人物、典型事件、典型环境等等”[9],而“意境”则是“主观情感与客观景物相熔铸的产物,它是情与景、意与境的统一”[10]。《楚颂》更体现出“典型”与“意境”相融合的审美志趣。

(一)“典型”

《楚颂》中的“典型”之美,不仅通过典型人物得以实现,更通过典型事件进行刻画。典型人物即作品塑造的主题人物形象“项羽”与“虞姬”,典型事件则以“霸王别姬”这一经典故事为代表。

首先来看《楚颂》中的典型人物“项羽”与“虞姬”。作品中的“项羽”之美可用“壮美”加以概括。这不仅表现在每当“项羽”出场,打击乐声部总是衬之以威武雄壮的鼓声,更在于主奏乐器二胡在演奏上的处理,如选用浓厚低沉的内弦演奏或以急促而有力的双音奏法表现其英勇无双。追本溯源,“项羽”之“壮美”古来有之,最早或许可追溯到司马迁的《史记》。如《史记·项羽本纪》的题解就曾写到:“《项羽本纪》是《史记》中文学色彩最浓厚的篇章,是关于秦末义军灭秦和楚汉战争惊心动魄的艺术画卷,它具体、生动地记录了那个波澜壮阔的悲壮时代;项羽是司马迁笔下最生动、最豪迈的悲剧英雄。”[11]而“虞姬”之美则可用“优美”来形容。这在音乐中不仅体现在作品以高胡甜美、细腻的音色作为“虞姬”形象的代言,更体现在“虞姬”出场时那轻灵而又动感的乐队伴奏以及甜蜜而又缠绵的旋律上。关于“虞姬”,虽在《史记》中只提到“有美人名虞”[12]寥寥数笔,但“虞姬”这一形象之所以能如此广为流传或可追溯到屈原的《楚辞》。从《湘君》《湘夫人》再到《河伯》《山鬼》,《楚辞》中有太多美人的形象流传于后世,她们有的温婉可人,“美要眇兮宜修,沛吾乘兮桂舟。令沅湘兮无波,使江水兮安流”,有的又俏皮灵动,“若有人兮山之阿,被薜荔兮带女萝。既含睇兮又宜笑,子慕予兮善窈窕。”《楚颂》中高胡那段极尽缠绵的旋律仿佛将这许许多多的美人形象汇集于“虞姬”一身,她不仅拥有倾国倾城的绝世容颜,更有着对爱情忠贞无悔,对伴侣生死相随的高贵品格。同时,“项羽”之“壮美”结合“虞姬”之“优美”正仿佛荆楚文化中那种“秀外慧中、柔中带刚之‘秀美’”[13]。

《楚颂》中的“爱情”何以如此动人心魄?这或许与“霸王别姬”的爱情故事早已在中国传统文化中百世流芳有密切关系。如在我国传统戏剧——京剧中,由梅兰芳先生所演绎的《霸王别姬》更是作为经典剧目而广为流传(图1[14])。在京剧《霸王别姬》中有一幕非常著名的片段,那就是“虞姬”在自刎前的“剑舞”(图2[15]),梅兰芳先生对这一段的演绎不仅是要表现“虞姬”在身临“四面楚歌”的绝望境地时,尽力地以自己的方式为挚爱“项羽”给予些许安慰,更是她在面临生离死别时对爱情最炽热、最深沉的一次表达。这也就解释了为什么在《楚颂》中初次刻画“爱情”时,要以轻灵的琵琶配以低音提琴浅吟低回的拨奏来衬托高胡的“舞蹈”。作品这一极具戏剧性的处理,或许正与京剧《霸王别姬》中的“剑舞”有密切关系。

(二)“意境”

《楚颂》中的“意境”之美则是建立在“典型”之美的基础之上,这首先体现在作品中的情感的自然流露上 。如上述呈示部副部中由音乐所塑造的舞蹈场景中“虞姬”所表现出的真挚无悔、生死相随的动人爱情,以及再现部副部中由音乐所塑造的战争场景中“项羽”所表现出的气壮山河却又无力回天的慷慨悲愤,这是在这些情感酣畅淋漓的表达中,作品的意境之美得以彰显。《礼记·乐记》有云:“惟乐不可以为伪。”[16]沧海桑田间时光流转,但这份发自内心的情感依然是如此的真挚,又如此的感人。

《楚颂》中的“意境”之美还体现在整个乐队对主奏乐器的彼唱此和、交相辉映中。如上述展开部中,每次二胡的双音演奏结束总有整个乐队追随其后对其旋律进行再次复现,宛如战阵中那一位位忠心耿耿的勇士在发出无畏的怒吼,他们同心协力、生死与共。“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”,中国自古以来就有舍生取义的精神信仰。在《史记》中也同样提到项羽在全军溃败之后依然还有“二十八骑”誓死追随[17],以及“项羽”本人在乌江边“无颜面对江东父老”的经典故事,正所谓“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东”。

《楚颂》中的“意境”之美更体现在作品所演绎的种种“悲情”中。如由作品的呈示部主部旋律所塑造的“四面楚歌”惨淡场景与呈示部副部旋律所塑造的凄美爱情相结合时所产生的一种“悲喜交加”,以及再现部的副部中“战争”的失败遭遇和“爱情”的分离而衍生出的一种“悲上加悲”。“悲”亦是中国传统音乐美学的重要范畴,虽然“乐者,乐也”才是中国传统音乐审美的主流,但“理论上对悲乐的否定并不能阻止现实中悲乐作品的盛行”[18],从《离骚》“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”的“涕泗横流”到《招魂》“魂兮归来”的一声声呼唤;再从项羽“力拔山兮气盖世”的豪情万丈到“骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何兮”的慷慨悲歌。这些都化作《楚颂》中活灵活现的音符,并在“典型”与“意境”的审美志趣中得以精妙绝伦地精彩阐释。

三、荆楚文化与当代中国精神相契合的精神旨归

《楚颂》更体现出荆楚文化与当代中国精神相契合的精神旨归,概括来讲即尚武重义的爱国主义精神、百折不挠的抗争进取精神以及尚“情”的浪漫主义精神。

《楚颂》中所塑造的“战争”之雄壮以及“项羽”之勇武集中体现出荆楚文化中尚武重义的爱国主义精神。楚人尚武,《晋书》曰:“荆,强也。言其气燥强。亦曰警也,言南蛮数为寇叛,其人有道后服,无道先强,常警备也。”[19]古来史家往往把楚民族这一刚勇执着的性格气质和荆楚的“荆”字联系在一起[20]。“荆”就是这种尚武重义基本精神的代名词。楚人更重义,正如“钟仪楚奏”中的主人公钟仪虽只是地位低下的俘虏,但作为曾经的楚国乐官,他以自身言行诠释了楚之忠义,士之风范。诚如范文子对他的评价:“楚囚,君子也。言称先职,不背本也。乐操土风,不忘旧也。称大子,抑无私也。名其二卿,尊君也。不背本,仁也。不忘旧,信也。无私,忠也。尊君,敏也。仁以接事,信以守之,忠以成之,敏以行之。事虽大,必济。” [21]

《楚颂》中对“项羽”这一英雄人物的刻画又隐含着荆楚文化中百折不挠的抗争进取精神。首先“项羽”这一人物形象本身就是不畏强权、勇于抗争的文化代表,如他在看到秦始皇出游时“取而代之”的叛逆言论以及巨鹿之战中的“破釜沉舟”,无一不显现出他锲而不舍的抗争精神;其次春秋战国时的楚国从其建国便居于“蛮荒之地”,但一代又一代的楚人“筚路蓝缕,以启山林”[22]“抚有蛮夷,以属华夏”[23],更有楚庄王的“不鸣则已,一鸣惊人”,楚国终于“南平百越,北并陈蔡”[24],在这荆山楚水之间成就了其国富兵强、啸傲群雄的一代霸业。

《楚颂》中对“爱情”的追求以及从总体上呈现出的以“悲”为美更体现出荆楚文化中尚“情”的浪漫主义精神。“沅有芷兮澧有兰,思公子兮未敢言”,或许从屈原开始,荆楚文化中写“情”、言“情”又尚“情”的浪漫主义精神已在这片水墨烟云的辽阔大地上孕育、滋养,这也与北方中原文化的理性主义精神形成了鲜明的对比。楚人正是以他们对生命的热忱、对爱情的执着,在酣歌狂舞间神与物游而又神游物外。“浪漫主义既是楚文化的艺术情调,也是楚人的生命放歌。”[25]

综上所述,本文认为“叙事”与“代言”相结合的表达方式、“典型”与“意境”相融合的审美志趣以及荆楚文化与中国当代精神相契合的精神旨归共同造就了《楚颂》作为当代二胡曲目中的典范之作。诚如姚亚平所言:“对于中国作曲家的民乐协奏曲创作,还有一个值得注意的‘中国性’现象。相较交响曲,协奏曲这一本来相对轻松的体裁,却被中国作曲家赋予严肃的使命——它们唯一地担负起表达深刻和重大主题的任务。追求‘严肃’‘深刻’和‘重大’,在中国的艺术美学中是有传统的,中国存在这样一个长期培养起来的欣赏群体,中国的许多作曲家也有表达这类主题的内心情结,只不过时代不同,表达方式和内容不同。民乐协奏曲正是在新的时代,通过中国的本土乐器赋予这种体裁以新的内涵,这是典型的‘中国性’的,是中国特有的——不仅仅是中国的乐器,还有中国特色的审美观念。”[26]从这个角度来讲,《楚颂》所体现的正是这种典型的“中国性”,而这也正是民族器乐在表达上的一种现代性。同时《楚颂》的成功又一次证明,中国民族器乐的现代性表达离不开对中华优秀传统文化更加深入的理解与诠释,我们坚信中国民族器乐与中华优秀传统文化的珠联璧合,必将在中国音乐的现代性之路上结出五彩缤纷的璀璨之花!

注释:

[1]参看周青青:《中国民间音乐概论》,人民音乐出版社,2018年,第79页。

[2]参看田青:《中国人的音乐》,中信出版社,2022年,序言第XV页。

[3]参看李博禅作曲:《〈楚颂〉民族管弦乐队总谱》,长江文艺出版社,2017年,第3页。

[4]此类观点可参看金萾:《双胡琴协奏曲〈楚颂〉的“叙事”方法及其意义》,《天津音乐学院学报》,2021年第3期,39—40页;花青:《在传统中寻找创新——二胡作品〈楚颂〉演奏技法和情感表达分析》,天津音乐学院硕士学位论文,2022年,第7页;朱歌:《“可能性”与“经典性”之间——双胡琴协奏曲〈楚颂〉分析述评》,《乐府新声(沈阳音乐学院学报)》,2023年,第4期,第89页;徐迎香:《析双胡琴作品〈楚颂〉的演奏技巧和音乐表达》,天津音乐学院硕士学位论文,2023年,第12页。

[5]有学者认为“任何一部好的作品,都会有一个富有表现力的原始主题,音乐将在这一主题基础上根据内容的需要进行有逻辑的发展。”音乐“主题材料”发展手法又有重复、再现、迭奏等等。参看高佳佳、赵冬梅编著:《音乐作品分析应用教程》,高等教育出版社,2013年,第9页。

[6]在赵寒阳、赵元春版《楚颂》中可以看出,赵寒阳对这一段在演奏基本上是以内弦为主。参看赵寒阳、赵元春版《楚颂》演奏视频,https://www.bilibili.com/video/BV1uW411s7ML,访问于2024年6月12日。

[7]参看[宋]朱熹撰;蒋立甫校点:《楚辞集注》,上海古籍出版社,2001年,第32页。

[8]参看[汉]司马迁撰;韩兆琦译注:《史记》,中华书局,2010年,第766页。

[9]参看彭吉象:《艺术学概论(第四版)》,北京大学出版社,2015年,第353页。

[10]同[9],第356页。

[11]同[8],第665页。

[12]同[8],第766页。

[13]参看箫兵:《楚文化与美学》,文津出版社,2000年,第250—251页。

[14]参看陈若茜:《何以经典:梅兰芳〈霸王别姬〉首演百年影展》。https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_21496954,访问于2024年7月20日。

[15]同[14]。

[16]参看[元]陈澔注,金晓东校点:《礼记》,上海古籍出版社,2016年,第442页。

[17]同[8],第768—739页。

[18]参看王次炤:《传统音乐的美学研究》,人民音乐出版社,2019年,第540页,

[19]参看[唐]房玄龄等撰:《晋书》,中华书局,2000年,第292页。

[20]参看王建辉、刘森淼:《荆楚文化》,辽宁教育出版社,1995年,第17页。

[21]参看[战国]左丘明撰,郭丹、陈小青、李彬源译注:《左传》,中华书局,2012年,第950页。

[22]《左传·宣公十二年》所载:“楚自克庸以来,其君无日不讨国人而训之于民生之不易,祸至之无日、戒惧之不可以怠。在军,无日不讨军实而申做之于胜之不可保、纣之百克,而卒无后,训以若敖、蚡冒,筚路蓝缕,以启山林。”同[21],第804—805页。

[23]《左传·襄公十三年》所载:“赫赫楚国,而君临之,抚有蛮夷,奄征南海,以属诸夏。”同[22],第1181页。

[24]同[8],第4515页。

[25]同[20],第29页。

[26]参看姚亚平:《价值观与中国现代音乐创作——关于“可能性”追求的讨论》,人民音乐出版社,2021年,第203页。

钟向阳 中央音乐学院音乐学系2022级硕士研究生

(责任编辑 李欣阳)