指向“经验获取”的中职语文课程内容建构与价值追求

摘 要 中职语文课程作为重要的文化基础课程,具有基础性、综合性和实践性的特点。新版中职语文课程标准高度关注学习者的“经验获取”,通过“专题+情境+综合实践”的方式整体建构知识学习经验、言语实践经验和社会生活经验。按照新版中职语文课程标准,新版统编语文教材对教学内容进行了统整,内容组织呈现出主题-单元式、螺旋镶嵌式、功能增强式等结构特征。深刻领悟新版中职语文课程标准的经验意蕴,全面理解内容结构的组织意图,才能准确把握中职语文改革的方向:回归“语文即生活”的认知;突出经验性知识的建构;实现“文以载道”的价值。

关键词 中职语文;课程标准;新版中职语文教材;内容结构;经验知识

中图分类号 G712 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2025)05-0025-07

进入新时期,随着我国经济社会发展对人才需求结构的变化以及学生与家长对于升学愿望的持续增强,中等职业教育的地位与作用发生了阶段性变化,主要表现在两个方面:一是强调中等职业教育的基础性地位,进一步重视文化基础教育,更多地承担为高等职业教育输送生源的任务。二是突出类型特征,与高等职业教育衔接形成人才连续培养通道,助推高技能人才培养。基于这一背景,中等职业教育的文化课程需要做出适应性改革,改革的逻辑是“课程标准引领、规划教材统整、院校开展实践”。

语文课程作为中等职业学校各专业学生必修的公共基础课程,承担着为各类人才成长奠基、培养高素质技术技能型人才的使命。2020年,新颁布的《中等职业学校语文课程标准》(下文简称“新版中职语文课程标准”)指出,中职语文课程具有基础性、综合性和实践性的特征,要加强教学内容与社会生活、职业生活的联系,以帮助学习者实现“经验获取”[1]。按照新版中职语文课程标准,国家对中职语文教材和课程内容进行了重构,为中职语文教学奠定了结构性的基础。本文基于语文教学实践,以“经验获取”为视角解读新版中职语文课程标准的教育意蕴,并以新版中职语文教材为蓝本分析教学内容的组织特征,据此提出中职语文课程改革的方向。

一、中职语文课程标准中的“经验”意蕴

与以往的课程标准不同,新版中职语文课程标准中“经验”一词频繁出现(共计21次),主要为“言语经验”“生活经验”“活动经验”等,这些与“经验”相关的表述同时出现在课程目标、课程内容、质量评价等板块,清晰表明新版中职语文课程标准的意图,即中职语文课程内容的建构要指向学习者“经验的形成”。

(一)布局典型专题,建构知识学习经验

知识学习经验是语文学习的目的之一,建构语文学习经验,能帮助学生摆脱对教师与教材的依赖,提高语文自主学习能力。从新版中职语文课程标准来看,以专题形式组织课程内容是中职语文新课程的主要特色[2]。新版中职语文课程标准共设有15个专题,皆以“名词+动词”的结构来命名。将其中必修与必选的10个专题名称按主语与谓语列表,主语指向语文学习的内容,谓语指向语文学习的要求与方法,通过内容与方法的匹配来促进知识学习经验的形成,见表1。

从学习方法来看,“阅读”是众多专题学习中最为常用的方法。为更简洁地诠释其中蕴含的知识学习经验,将以“阅读”为主要方式的8个专题按作品的属性分为两大类:一类是文学作品,包括诗歌、小说、戏剧和散文等,可称之为美文;另一类是实用文,指除美文之外的其他文章[3]。

文学作品向来是语文学习的重要载体,义务教育语文课程标准中已有相关的任务群。中职语文的学习经验与之相承续,围绕文学语言、文学形象、文体常识、文学写作、文学评论五个方面发展[4]。阅读文学作品,一方面在于引导学生通过阅读丰富自己的生活和精神世界,另一方面引导学生与众多的作家、文学形象、文学思想建立联结,发展运用文学视角观察社会和感受生活的思维能力,逐步掌握文学作品的创作规律和表达技巧,并在文学体验的过程中积累、丰富文学作品的欣赏经验。

实用文通常是一种以传递实用信息、解决实际问题为主要目的,用于处理公、私事务的文章[5]。就实用文的阅读与交流要求而言,义务教育阶段的学习经验主要指向信息的获取、处理与使用[6]。中职阶段提高了这一要求:在获取信息方面,表现为思维的提升,除了甄别之外,还要综合各方信息分析其价值取向,并得出分析结果。在信息使用处理方面,表现为各种表达方式的学习,如用简洁鲜明的语言,说明复杂的事物或事理;厘清材料与观点之间的关系,阐释自己的观点等。总的来说,就是通过筛选、整合各种信息,恰当运用实用性表达方式,解决自己在社会生活或将来职业生活中遇到的相关问题。

不难看出,新版中职语文课程标准的专题设计采用了双线并进的方式:一方面按文章的属性设计专题,如古诗文选读、中外文学作品选读等;另一方面按人文线设计专题,如中国革命传统作品选读、社会主义先进文化作品选读等,充分体现出文以载道的语文学科特点。这些专题以某种精神文化为统领,以美文和实用文为载体,在获得学科知识的基础上,更加强调作品思想的深刻性、内容的时代性、文化精神的传承性,并指向实际场景下的迁移与运用。

(二)设置情境活动,积累言语活动经验

“情境”一词在新版中职语文课程标准中出现了35次,是出现次数最多的关键词之一。新版中职语文课程标准认为语文学科素养是通过真实、多样的语言运用情境反映出来的。情境是语文核心素养形成、发展与表现的载体。新版中职语文课程标准如此强调情境的作用,是因为学校课程高度的抽象化和概念化,离现实生活太遥远[7],无法迁移到现实生活中去。若只从语文学科知识体系的角度学语文,语文只能成为语文课上的语文。例如,单纯背诵古诗词的格律和修辞手法,而不去理解其背后的文化内涵和情感表达,学生就无法真正体会诗词的美感和价值,无法在生活中发挥作用。要让知识变得生动鲜活而有意义,有效的方法就是在具体情境中还原知识本来的样子[8]。因为情境是特定的时间、地点、人物、事件等要素相互交织所形成的具体场景或环境,它具有贴近生活实际、提供直观背景、促进知识关联、激发情感共鸣等效用。

语言是人类社会劳动过程的产物。语言只有在具体场景中方能发挥其原本的价值。新版中职语文课程标准依据中职学生当下及未来生活的需要,将情境分为4种类型,即职业生活情境、个人生活情境、社会生活情境和学科认知情境,并将这些情境落实在各专题当中。如“职场应用写作与交流”专题,指向在职场情境中开展写作实践,形成具体的写作能力;“实用性阅读与交流”专题,旨在“引导学生在真实或模拟的应用情境中学习职业生活常用的文本”。

新版中职语文课程标准强调的情境教学理念在中职语文新教材中得以体现。如基础模块上册第五单元“社会主义先进文化作品选读”“思考与实践”的最后一题“选择身边的先进模范人物,通过观察、采访、调研等多种形式,了解其事迹,向同学、朋友、家人讲述其故事”,就是依托社会生活情境,通过学习者熟悉的载体,开展言语实践活动。在这类情境性活动当中,学生获得的是具象的、有意义的言语活动经验,如有目的地观察生活,有主题地提取信息,有条理地组织语言,进而针对不同的对象生动形象地讲述并表达自己的体验与感受。

情境活动的设置具有广泛的覆盖性,每一课的“提示与练习”和每个单元的“思考与实践”中最后一道题目几乎都设计了具体情境,引导学生采用讨论、交流、分享、展示等形式开展言语实践,意在让学生在鲜活的情境中积累丰富的言语实践经验,形成语言能力。

(三)依托综合实践,生成社会生活经验

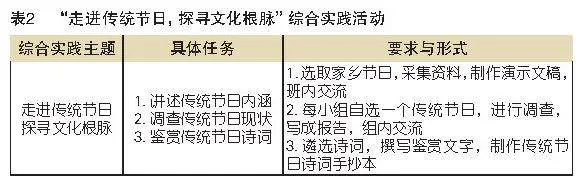

情境活动使语文学习回归到具体生动的场景,使言语实践有了场域感和对象感,言语实践的意义在于解决具体情境中的具体问题。如为某一商品写一则广告词,为小区的垃圾分类作一次宣讲等。情境活动中获得的经验虽然有一定的实用性,但往往相对单一、缺乏关联性。综合实践活动是情境活动的升级版,它强调围绕一个主题,设计若干相互关联的具体任务,最终形成系列活动成果。以新版中职语文教材中“走进传统节日,探寻文化根脉”为例,分析综合实践对学生“经验习得”的原理。见表2。

除常见的传统节日外,不同地域都有自己的特色节日,如钱江观潮节、湖州含山蚕花节、绍兴黄酒节等。综合实践活动的任务一就是让学生广泛搜集家乡传统节日及习俗,以小组为单位制作演讲文稿并进行介绍。常见的传统节日对于学生来说是熟悉的,可是熟悉并不等于有全面而深刻的认知。比如端午赛龙舟、吃粽子,为什么会有这样的习俗?许多学生只知道“纪念屈原说”,但实际上端午节的起源还有“龙图腾祭祀说”“辟邪说”等。不同地域的端午节习俗也同中有异。如浙江有吃“五黄六白”的习俗,寓意辟邪祈福。而北京端午节正午,妇女会摘下佩戴的红绒花扔掉,寓意扔掉晦气,称为“扔灾”。综合实践活动任务二就是让学生聚焦一个节日,通过深度调查、挖掘证据,形成“知其然亦知其所以然”的认知。整个综合实践活动,学生围绕着既定主题,既要搜集、甄别、整理资料,又要采访、咨询与沟通,还要制作演示文稿讲述交流,对传统节日的传承提出思考和建议。在此过程中,学生多方面的能力得到综合训练,语文知识与能力实现自主建构,核心素养培育任务得到落地。

实质上,综合实践活动类似于项目化课程,在内容上,整体建构任务,通过具体任务组织学习内容;在方法上,以小组合作的形式,通过行动来推进;最后产出资源、作品等学习成果。新版中职语文课程标准强调通过综合实践活动,让学生获得“留得住、带得走、可再生”的社会生活经验[9]。从教学目标来看,已经超越了语言能力本身,指向的是“人的社会化”,以综合实践活动组织文化基础课的学习也更加符合职业教育的类型特征。

二、中职语文课程内容的组织结构

学界认为,新时期的语文课程内容应具有情境性、实践性和综合性的特点[10],以符号性知识为载体组织的课程结构无法体现这些特点,只有以经验为载体组织的课程内容才能实现三大特点的有机融合。新版中职语文教材在“经验获取”视角下,对教学内容进行了结构化统整,从组织特征上看,中职语文课程内容呈现出主题—单元式结构、螺旋镶嵌式结构和功能增强式结构三种样态。

(一)主题—单元式结构

主题—单元式结构是中职语文新教材最为显著的特征。2019年版中职语文教材[倪文锦、于黔勋,语文(基础模块)上册(第四版),高等教育出版社,2019年版]以单一文体组织单元,大多以人文主题为单元立意组织单元。以2019年版中职语文教材基础模块上册第3单元和2023年版中职语文教材[常森、张立新,语文(基础模块)下册,高等教育出版社,2023年版]基础模块下册第6单元为例进行比较分析,两个单元选文及文体见表3,从经验获取的视角看,至少存在两个方面的区别。

其一,学习获得的经验不同。2019年版中职语文教材第3单元选文都是小说。第1篇小说的阅读方法与经验可以在后几篇小说的阅读中得到运用与调整,通过四篇小说的接续学习,学生“同中求异”,获得的是小说的阅读方法与经验,侧重发展的是分析、比较和批判性思维。2023年版中职语文教材第6单元的人文立意是“美丽的中国”,四篇文章分别采用四种文体,学习者需要用求同思维寻找不同文章间相互联系的意义点。《青蒿素:人类征服疾病的一小步》挖掘屠呦呦团队的拼搏、探索之美,《青纱帐——甘蔗林》歌颂代代相传的革命精神之美,《晨昏诺日朗》展现的是祖国山水的神奇、雄浑之美,《哦,香雪》彰显香雪们的人性之美。他们都是“美国的中国”不可或缺的元素。通过“异中求同”,学生获得了以不同视角思考问题的经验,侧重发展综合、归纳和抽象思维。

其二,底层学习逻辑不同。2019年版中职语文教材第3单元的学习重点在于通过整体把握文章的思想内容,进而品味四篇小说的语言风格。《哦,香雪》的语言清新优美,给人以纯净之感;《项链》的语言细腻生动,将人物的内心世界刻画得入木三分;《荷花淀》的语言简洁而富有诗意,寥寥数语便勾勒出宁静而美丽的画面;《棋王》的语言朴实且幽默含蓄,让人在平凡中发现智慧与趣味。这种学习逻辑主要指向辞章学知识的范畴,注重语言的运用和表达技巧。相比之下,2023年版中职语文教材第6单元强调通过感受中国自然之美、精神之美和创造之美,激发学习者的情感共鸣,增强建设美丽中国的信心和动力。虽然在学习过程中同样需要赏析不同文体文章的风格和特色,但2023年版中职语文教材更注重引导学生从内心出发,去体验和感悟文章所传达的情感与精神力量。这种学习逻辑不仅关注知识的传授,更重视学生个体的情感体验和精神成长,旨在培养学生的综合素质和人文情怀。通过这种学习方式,学生不仅能够欣赏作品的艺术魅力,更能从中汲取精神力量,为个人的成长和社会的发展贡献力量。

(二)螺旋镶嵌式结构

从内容单元的关系上看,2023年版中职语文教材呈现出明显的“螺旋镶嵌式结构”。语文课程内容的建构不应是不同单元的简单并列与叠加,而是应遵循学生的认知发展规律,通过文体适度重复与能力逐步进阶的方式架构单元体系,从而形成不同单元之间的螺旋相嵌式组合。这一结构特征主要体现在两个方面。

其一,同一专题不同单元间的螺旋上升结构。新版中职语文课程标准中绝大多数专题都按不同的单元立意分解为教材中的若干单元。如“中外文学作品选读”专题分解为2个单元,“劳模精神工匠精神作品研读”专题分解为3个单元。同一专题分解的若干单元间的组织结构呈现出螺旋上升的关系。以“中国革命传统作品选读”专题为例,此专题设计了两个单元,分别是基础模块上册的第1单元和下册的第1单元。上册第1单元的立意为“理想信念:学习和继承革命先辈的崇高理想和坚定信念,弘扬革命文化”;下册第1单元的立意为“历史的记忆:铭记中国革命历史,体认中国共产党人的初心和使命,汲取前进力量”。两个单元都严格按照课程标准选择革命传统作品,上册第1单元的选文均为文学作品,如诗歌、散文、小说和话剧,从革命人物的理想信念视角来感受革命文化;下册第1单元的选文则有讲话稿、回忆录和小说,从革命历史视角体认中国共产党人的初心和使命。两个单元在立意上一脉相承,在认知上从感性到理性,在文体上异中有同,实现了单元间内容独立性和逻辑关联性的统一。

其二,不同专题单元间的相嵌组合结构。单元内强调立意,把文体知识的架构放在次要位置,但文体知识与文体学习经验对语文课程来说,依然是十分必要的。2023年版中职语文教材充分考虑到这一点,将小说、散文、诗歌、议论文、说明文等主要文体分布于不同专题的各个单元当中。比如,小说作品不仅出现在“中外文学作品选读”专题的单元中,而且镶嵌于“中国革命传统选读”“社会主义先进文化作品选读”“劳模精神工匠精神作品”等各专题的多个单元。当然,不同单元的小说教学各有侧重,分别指向感受小说的诗意之美,领悟小说情节安排、欣赏性格鲜明人物形象,品味富有表现力的语言等知识,将这些小说知识连缀起来,同样能比较全面地建构成小说阅读鉴赏的学习经验。单元间文体交替式关联,为学习者提供了跳跃性的回顾和学习机会。这种设计让学生在不同的专题单元中反复接触同一种文体,从而逐渐形成持久的文体学习经验,提升自己的语文素养。

(三)功能增强式结构

2023年版中职语文教材的单元有三种类型,即文本单元、活动单元和整本书阅读单元。三种类型的单元有机结合、相互作用,构建成一个“学—做—学”的闭环学习模式,这种模式不仅丰富了语文教学的形态,还有效增强了语文学习的实用性和功能性。这种多形态单元的混合交织成为了2023年版中职语文教材区别于2019年版中职语文教材的又一显著特征。老教材通常只有文本单元,而新教材则在此基础上增加了活动单元和整本书阅读单元,形成了更加全面、立体的内容体系。

整本书阅读单元以整本书阅读与交流为主,旨在引导学习者对具有较高精神高度、文化内涵和文化价值的著作进行深入阅读。在基础模块上、下册各设置一个整本书阅读单元,阅读书目分别为路遥的小说《平凡的世界》和费孝通的学术著作《乡土中国》。这两个单元的学习是一个由浅入深、由感性到理性的过程。整本书阅读单元的设置,鼓励学生能够“读起来、读进去、读出来”,目的是培养学生的阅读兴趣,拓展阅读视野,积累语言材料,养成良好的阅读习惯,获得阅读整本书的经验,形成适合自己的读书方法。这种深度阅读的学习方式,不仅有助于拓展学生的知识面,还能够提升他们的思维能力和文化素养。

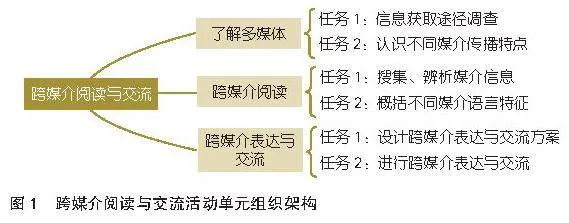

活动单元是2023年版中职语文教材中最具创新性的部分,它围绕某个专题设置,以任务为载体,开展言语实践活动,旨在提高学习者某一方面的语文能力。如“语感与言语习得”“跨媒介阅读与交流”“职场应用写作与交流”等。活动单元的设计注重实践性和应用性,通过具体的任务和活动,让学生在“做中学”,将语文知识转化为实际能力。以基础模块下册“跨媒介阅读与交流”活动单元为例,该单元设计了三个层面共6个任务,通过6个任务引领下的活动,了解常见的媒介,学习利用多种媒介获取信息的方法,准确理解、辨析媒介信息,进行有效的跨媒介阅读、表达与交流,以提高学习者运用信息解决实际问题的能力。见图1。

不同类型单元具有不同的学习功能,它们都指向人的培养。文本单元侧重于知识学习,整本书阅读单元、专题性活动单元侧重于行动与实践。事实上,整本书阅读与专题性活动更接近学习者未来的社会生活和职业生活。三类单元交替进行,有利于学习者将知识学习和接近未来生活的实际行动结合起来,在“边学边做”和“边做边学”中建构知识。此时的知识已不只是语文学科的知识,而是进阶后的知识,能解决真实问题的知识,即语文的关键能力和核心素养,语文课程育人功能的不断增强也是语文课程改革的初衷所在。

三、把握中职语文课程改革的价值追求

布鲁纳认为,学科的基本结构能通过智育的方式对学习者产生作用[11]。而学科基本结构是通过课程标准和教材编写呈现的,课程标准与教材是教学发生的依据和载体。解析中职语文课程内容的组织结构,对于师生建构语文课程的新认知,正确把握中职语文课程改革的方向具有重要现实意义。

(一)回归“语文即生活”的认知

生活即教育[12],语文界基于陶行知的生活教育理论提出了“语文即生活”的教育理念[13],以强调语文学习要与现实生活紧密结合。但在中小学语文教育实践中,这一理念存在着认知与实践偏差。常见的问题是将作品简单地生活化处理,却未能真正建立作品与学生生活间的实质性联系。以《孔乙己》为例,教师提问,“孔乙己若生活在我们这个时代,他的命运将如何?”[14]这样的问题,虽然有助于学生理解人物命运与社会、时代的关系,但仍停留在讨论孔乙己本身,没有深入到学生的生活实际。学生难以从孔乙己的故事中找到与自己生活的共鸣点,以至于无法唤起他们的真实情感和生活经验。这种偏差的根源在于教师对生活化教学的理解不足,只是简单地将课文内容与生活场景相提并论,而没有引导学生从自身的生活出发去理解和思考。这种做法虽然看似将语文与生活联系起来,但实际上只是浅表的结合,缺乏深度和实质性的联系。

陶行知的“生活教育”有三层含义:第一层是给生活以教育,第二层是用生活来教育,第三层是为生活向前向上的需要而实施的教育[15]。“孔乙己的命运”问题只处于第一层次,让学生通过孔乙已的遭遇感知人与社会的关系。然而后两层含义对语文学习来说更加重要,用生活来教育,可以理解为在真实的生活中学习语文。比如,提出与学生生活密切相关的问题,“如果你在现实生活中遇到像孔乙己这样的人,你会怎么做?”此问题的实质是给学生创设“我与孔乙己”相遇的情境,引导学生带着“我”的生活经验,带着现代人的理念与思维参与到孔乙己的遭遇中,从而用自己的生活经验认知人与人、人与制度、人与社会的关系。

本质上,这就是新版中职语文课程标准和新版语文教材中倡导的“情境”教学:其一,采用真实情境,即在学生校内外具体生活场域中开展语文学习,如活动单元“走近大国工匠”其中一个任务是“以小组为单位,访谈身边的工匠,搜集整理资料,制作演示文稿,在班内讲述他们的故事”;其二,创设仿真情境,即着眼未来生活来设置情境,让学生学习未来生活必备的语文知识与能力。新版中职语文课程标准所指的职业生活情境,指向学生的专业学习或职业生活进行语文实践。如上文所述的“跨媒介的阅读与交流”专题,指向当今及未来生活所需掌握的现代语言技术“人—机—人”的交流与沟通能力。这种情境也可以视作“为生活向前向上的需要而实施的语文教育”,体现了中职语文通识教育与职教特色相结合的特征。

可见,中职语文课程理念与内容已全面回归“语文即生活”的多重含义。而新版语文教材更是设计了四个活动单元、三个综合实践以及课后的若干个言语实践。这些课程内容有明晰的情境或典型任务,其结构化出现寓示着“语文即生活”已不只是语文的课程理念,更是一种语文课程的实践方式。

(二)突出经验性知识的建构

经验性知识就是在亲身经历基础上生成的知识。相对于书本上的间接知识而言,经验性知识属于直接知识范畴,这类直接知识,既可以是显性的也可以是隐性的;作为学习结果,不仅有认知成分,而且还涉及个体的情感体验或目的、愿望等非理性因素[16]。因此,经验性知识有其不可取代的价值:其一,学习者对它的理解更透彻,因为它是学习者亲历实践后获得的,在某个具体问题解决中运用过的;其二,它对学习者的影响更深远,因为在实践中,学习者把所学到的东西“融化”在他的思想、感情和行动中[17]。

当下的学校教育,大多重视书本上间接知识的教学,教师习惯于考虑如何落实知识点,例如在散文教学中,教师常强调抒情方式的识记,而忽略散文所表达的情感和思想对学生心灵的触动。这种教学方式使得学生在学习散文时,更多地关注形式而非内容,学生虽然能够识别不同的抒情方式,但却无法从中获得情感的共鸣和思想的启迪,无法将所学知识转化为对生活的感悟和对人生的思考。这种以知识点为核心的教学,导致学生习得的是僵化的,缺乏活力的“惰性知识”,这些知识虽然在考试中可能发挥作用,但在实际生活中却显得无用武之地。因为它对学生的思想、情感和行动不能产生任何实质性的改变,算不上是真正的教育[18]。

中职教学要做出改变。改革的方向是“彰显职业教育特色”“突出实践取向”,具体的实施策略是采用行动导向教学,强化“经验获取”。首先,落实语文教材中的活动单元与综合实践的教学,把校内外的实践性活动真正开展起来。目前的突出问题是学科教师自身缺少专业生活和职业生活的活动经验,难以高质量地组织实践性活动的开展,因此学科教师要勇于挑战自我,与学生一起走出教室,走出校园,下企业、进社区,与学生共同在真实的活动中建构真实的经验知识。其次,在其他内容的教学中,注重情境化场景或任务的创设,提升其实践性。当下较成功的范式是语文教学能力大赛中的语文教学“项目化”,即创设典型情境,将一个单元的语文学习内容用若干任务串联起来。如职业模块第一单元“劳动最伟大”的学习,参赛团队设计了“为某文化馆的电子劳模展厅写文案”的项目,通过“用诗词写序言”“为视频写解说词”等6个任务将单元的学习内容关联起来,最终邀请文化馆专家来评价学生的作品(成果)。通过此项目的学习,不仅让学生可在本单元诗词学习、人物通讯学习等学科内容领域有所产出,而且还能获得展馆文案创作、交流洽谈等学习经验与体验,形成某种“素质”与“学力”[19]。

(三)实现“文以载道”的价值

“文以载道”是关于文学社会作用的一种观点,在语文学界早有“文”“道”之辩[20]。周敦颐之言“文所以载道也。……文辞,艺也;道德,实也。笃其实,而艺者书之,美则爱,爱则传焉”[21],表明文章是用语言文字来说明道理,传播思想的。可见语言文字是文化的载体,也是文化的重要组成部分。关于文化育人,新课程标准在“教学要求”中明确提出,“坚持立德树人,发挥语文课程独特的育人功能”,通过语文教学来实现“以文化人、培根铸魂”的目标。因此,要从立德树人的根本任务来理解文以载道的当代价值。

从新版语文课程标准来看,文以载道就是要将“价值观教育与学科知识教学相结合”。具体而言,就是要正确解读15个专题中蕴含的文化意味。15个专题中尤其突出的是中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化三种文化的学习,在课程目标上追求学科知识与文化价值的融合。如中国革命传统作品选读专题,“要理解作品中革命志士和英雄人物的艺术形象,同时要感受作品的精神力量,从而坚定理想信念,陶冶情操,形成正确的世界观、人生观和价值观”。从语文新教材的编排来看,“文以载道”通过主题—单元结构和功能增强式结构得以体现。主题—单元结构,“文”已不是一篇篇孤立文章,而是一组有相近立意关联的文本。“道”也不仅仅是某一个道理或某一种思想,而是不同视角对同一人文主题的观照与理解。如以“理想和信念”为主题的单元由《沁园春·长沙》《风景谈》《荷花淀》《江姐》(节选)4篇优秀的文学作品组成。有革命领袖以天下为己任的凌云壮志,有延安军民创造美好生活的伟大理想,有冀中人民保家卫国的满腔热情,也有革命烈士不怕牺牲的革命信念,他们虽然身份不同,但都用自己的方式坚定追求着理想信念。其中的“道”由4篇文章共同诠释,上升为中华儿女的一种精神品格与价值观念。功能增强式结构,由三种类型单元交织架构形成,语文课程由文本学习的主旋律,演进成与情境活动、综合实践相和的交响曲。在实践活动中,“道”非原本之“道”,而是解决问题的能力和经验,即语文的核心素养。可见,语文新课程内容的结构化,使“文以载道”有了新解,即引导学习者树立正确的世界观、人生观和价值观,同时实现核心素养的落地。

参 考 文 献

[1]中华人民共和国教育部.中等职业学校语文课程标准(2020年版)[M].北京:高等教育出版社,2020:2.

[2]教育部职业技术教育中心研究所.中等职业学校公共基础课课程标准学习读本[M].北京:高等教育出版社,2020:68-77.

[3]谢无量.实用文章义法(上册)[M].上海:中华书局,1917:1.

[4][6][10]吴欣歆,杨磊.课程内容演进视野下的语文学习任务群[J].课程·教材·教法,2024(10):116-121.

[5]黄厚江.实用性写作教学的基本策略[J].中学语文教学,2017:9.

[7]杨向东.核心素养测评的十大要点.人民教育[J].2017(2):41-46.

[8]朱孝平.中职课堂驱动的几种关键模式[J].职业教育(下旬刊),2019(4):3-10.

[9]张艳.入境·共生·增值:中职语文素养课堂教学改革研究[J].中国职业技术教育,2022(32):11-17.

[11]布鲁纳.教育过程[M].邵瑞珍,译.王承绪,校.北京:文化教育出版社,1982:49.

[12][15]罗晶,朱永新.重新认识陶行知生活教育理论及其当代价值[J].课程·教材·教法,2022(12):80-86.

[13]李宇明.语文生活与语文教育[J].语文建设,2014(4):4-7.

[14]须立新.例谈语文课文问题设置的生活化[J].教学与管理,2015(13):54-56.

[16]夏正江.试论经验的教育价值[J].教育发展研究,2014(6):1-10.

[17][18]任苏民.教育与人生:叶圣陶教育论著选读[M].上海:上海教育出版社,2004:80.

[19]钟启泉.基于核心素养的课程发展:挑战与课题[J].全球教育展望,2016(1):3-25.

[20]杨澄宇.语文教育中的“文”与“道”[J].华东师范大学学报(教育科学版),2014(1):69-75.

[21]江守义.“文以载道”与中国马克思主义文论的契合[J].求索,2023(1):82-88.

Construction and Value Pursuit of Chinese Curriculum Contents in Secondary Vocational Schools

Aiming at“Experience Acquisition”

Zhu Xiaoping, Lu Xiaoning

Abstract" As an important basic cultural curriculum, the Chinese curriculum in secondary vocational schools is characterized by its foundational, comprehensive, and practical nature. The new version of the Chinese curriculum standards for secondary vocational schools pays close attention to learners’“experience acquisition”, holistically constructing knowledge learning experience, speech practice experience, and social life experience through approaches such as“themes + situations + comprehensive practice”. According to the new standards, the newly compiled Chinese textbooks for secondary vocational schools have integrated the teaching contents, with the organization of content exhibiting structual characteristics such as a theme-unit pattern, a spiral embedding pattern, and function enhancement pattern. Only by deeply comprehending the experiential implications of the new Chinese curriculum standards for secondary vocational schools and fully understanding the organizational intent of the content structure can we accurately grasp the direction of reform in Chinese teaching in secondary vocational schools: returning to the cognition that“Chinese is life”; highlighting the construction of experiential knowledge; and realizing the value of“literature conveying truth”.

Key words" Chinese curriculum secondary vocational schools; curriculum standards; new Chinese textbooks for secondary vocational schools; content structure; experiential knowledge

Author" Zhu Xiaoping, senior teacher of the Jinhua Education and Teaching Research Center in Zhejiang Province (Jinhua 321013); Lu Xiaoning, senior teacher of the Jinhua Education and Teaching Research Center

作者简介

朱孝平(1966- ),男,金华市教育教学研究中心正高级教师,浙江省特级教师,研究方向:学校课程与教学(金华,321013);卢晓宁(1973- ),女,金华市教育教学研究中心副主任、正高级教师,浙江省特级教师,研究方向:中职语文教学

——依托《课程标准》的二轮复习策略