中职学生心理弹性的裂变与聚升

摘 要 心理弹性作为积极心理品质,对中职生应对身份认同、留守经历及学业压力至关重要。通过问卷调查分析广东省6所中职学校1856名学生的心理弹性及影响因素,并从“整体”与“比较”的视野解析。整体层面:第一,男生、城镇籍、无留守、住校及低年级学生的心理弹性更好。第二,年龄、客观家庭社会经济地位与心理弹性正相关;留守时长、主观家庭社会阶层地位与心理弹性负相关。比较层面:第一,在留守生中,心理弹性存在“隔代抚养”与“血亲远近”效应。第二,可将无留守生分为“C1中度弹性组”与“C2中度偏上弹性组”;而留守生则可裂解为“T1低弹性组”“T2中弹性组”与“T3高弹性组”。第三,对于无留守生而言,年级、性别、年龄、母亲学历预测C2组。对于留守生而言,性别、家庭子女数量、是否住校预测T2组;性别、家庭子女数量、父亲学历、母亲职业预测T3组。总之,中职学生心理弹性普遍有待提高,留守生表现出两极性且提升区间更大。未来在优化校园支持的同时,需关注女生、高年级、有留守经历的学生,也需普及家庭结构、学历提升与工作稳定之间的协同意义。

关键词 中职学生;心理弹性;留守经历;潜在剖面

中图分类号 G711 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2025)05-0050-07

一、问题提出

心理弹性作为一种积极心理品质,指的是个体直面压力与突破逆境的能力[1]。它也被认为是个体探索内在优势和心理资源的认知与情感过程[2],对青少年自我同一性发展、成年期人格完善至关重要,因此,对其深入探讨具有重要的理论意义。心理弹性也被广泛应用于中学生的实践考察,有研究表明,心理弹性显著降低初中生的抑郁水平[3],降低普通高中生的学业挫败感[4],降低非自杀性自伤行为发生的概率[5]。可见,心理弹性是中学生心理健康的保护因素。实践调查表明,心理弹性正向预测初中生的生活满意度[6],正向预测普通高中生的主观幸福感[7][8]。可见,心理弹性是中学生精神富足的促进因子。综上,开展青少年心理弹性研究意义重大。但目前有关青少年心理弹性的研究多聚焦于普通中学生,对中等职业教育学生心理弹性的研究较少。中职生作为高中阶段教育的重要群体,不同于普通中学生,需要针对中职生群体开展心理弹性相关研究。第一,中职生和普通高中生同龄,处于同一性发展关键期,培养诸如心理弹性的积极心理品质极为重要。在“职普融通”与“职普协调”政策持续贯彻落实的时代背景下[9],未来会有更多的学生在中考之后进入中职学校学习。一方面,对中职学生心理弹性的深入了解有助于完善青少年心理弹性的理论体系;另一方面,中职教育是职业教育的基础,培养极富弹性与韧劲的中职毕业生,有助于为整个职业教育体系建设以及促进社会从“制造型”向“智造型”转型提供稳定持续的人才支撑。第二,中职生与普通高中生以“升学”为主要目标不同,他们面临着“升学”与“就业”的双重压力。对于不少中职学生来说,学习能力相对偏低、学业成绩不够突出,需要更强大的心理弹性来从容应对。第三,中职学生普遍面临着“三职”(职业、职校与职生)的身份压力,他们需要有应对“外界非议”的强大心理素质与行为能力。对于广大中职学生来说,入读职校或许本就是一个不小的挫折或逆境,需以“强而有力”的心理弹性作为重要支撑。

“留守经历”是指父母双方或一方外出务工连续3个月以上,其子女被托留在户籍所在地,由父、母单方或除父母之外的其他亲属监护的成长经历[10]。《中国职业教育发展白皮书》指出,多数职校学生来自农村[11],而在农村成长的青少年,大多都有留守经历。事实上,陈维等人的调查表明,61.51%的农村籍中职学生有留守经历[12]。周全湘等人对黔南民族地区学生的调查表明,留守中职学生有心理健康问题的人数占总调查人数的57.44%;有、无留守经历中职学生在躯体不适感、人际关系敏感、恐怖、强迫、偏执等指标存在显著差异[13]。对于多数中职学生来说,入读职校本就是逆境与考验,如果还有留守经历的叠加,这无疑会让其原本“脆弱”的心理健康“雪上加霜”。因此,对于留守中职学生来说,“强而有恒”的心理弹性更加重要。

当前对中职学生心理弹性的研究仍停留在表层:第一,缺乏对心理弹性的大规模现状测评,缺乏人口统计学变量之间的差异考察;第二,没有基于中职学生多留守经历的客观现实予以横向对比;第三,没有从家庭结构、成长环境与时间因素的角度考察心理弹性的预测因子。值得注意的是,以上三点不足恰恰是中职学生心理弹性学理性、机制类研究以及一线实践干预的基本前提。鉴于此,本研究针对上述三点不足逐一开展相关研究,以期为学术研究与干预实践提供参考。

二、研究设计

(一)研究工具

1.客观家庭社会经济地位量表

本研究参照梁熙等人[14]的做法,编制“客观家庭社会经济地位量表”。首先,由学生报告父母受教育水平与职业类型。将父母受教育水平分为“小学或小学以下”至“研究生(硕士或博士)”6个等级,分别赋值为1~6分。父母职业类型参考师保国等人制定的标准[15],分为5个等级,分别赋值为1~5分。父母受教育水平与职业类型的标准分加总即为中职学生客观家庭社会经济地位得分。

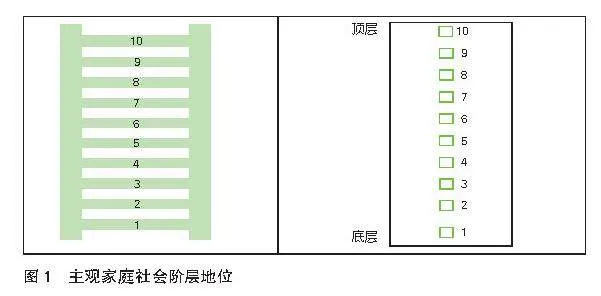

2.主观家庭社会阶层地位量表

本研究参照阿德勒(Adler)等人[16]的做法,向被试呈现一个十级阶梯图,见图1,该阶梯代表了中国家庭所处的不同阶层,等级越高,地位越高。要求被试结合父母的受教育程度、职业地位和经济收入,选择自己家庭处于哪一层。

3.青少年心理弹性量表

本研究选择采用相关研究者译订的中文版心理弹性量表(Connor-Davidson resilience scale,CD-RISC)[17],该量表共25道题,包含坚韧性(13题)、力量性(8题)和乐观性(4题)三个维度。采用5点计分,选择“完全不这样”计0分,选择“几乎总这样”计4分。在本研究中,总量表及各维度的Cronbach’s α系数分别为0.933、0.902、0.826、0.618。

(二)被试选取

本研究采用随机整群方便抽样方法,在广东省6所中职学校抽取部分学生参与纸质版与电子版问卷测试。共回收问卷2058份,删除作答时间过短或过长、通篇选择同一个选项或呈明显规律的答卷,回收合格问卷1856份,有效率为90.18%。被试年龄范围在14~21岁之间(M±SD =15.94±0.79)。被试人数在各人口统计学变量上的分布见表1。

(三)数据分析方法

本研究使用SPSS 26.0进行描述性统计、相关分析、独立样本t检验、单因素方差分析与信度检验;使用Mplus 8.30进行潜在剖面分析与多项式Logistic回归分析。

三、研究结果分析

(一)中职学生心理弹性与家庭、时间变量的相关分析

本研究对客观家庭社会经济地位,主观家庭社会阶层,家庭孩子数量、年龄、留守时长、心理弹性总分以及三个维度得分进行相关分析。本研究关注两类结果,第一,家庭因素与心理弹性之间的相关性。结果显示:客观家庭社会经济地位与心理弹性及三个维度均呈显著正相关;主观家庭社会阶层与心理弹性、乐观性、力量性均呈显著负相关。第二,时间因素与心理弹性之间的相关性。结果显示:年龄与心理弹性、坚韧性均呈显著正相关;留守时长与乐观性呈显著负相关。各变量之间的相关系数见表2。

(二)中职学生心理弹性及三个维度在各人口学变量上的差异分析

1.全样本人口学差异分析

对1856名中职学生的人口学变量差异分析表明:第一,在心理弹性总分及三个维度分上,男生显著高于女生。第二,在心理弹性总分及两个维度分上(力量性和乐观性),城镇籍学生显著高于农村籍学生。第三,在心理弹性总分及两个维度分上(力量性与乐观性),无留守生显著高于留守生。第四,在力量性与乐观性维度分上,住校生显著高于非住校生。第五,在力量性与乐观性维度分上,一年级显著高于二年级。心理弹性及三个维度在其他人口学变量上的差异均不显著。分析结果见表3。

2.有留守经历学生样本的人口学差异分析

本研究对607名留守中职学生单独分析的结果与全样本分析结果进行对比,发现他们既有相同点又有差异性。相同之处:性别差异显著。即在心理弹性总分及坚韧性、力量性维度分上,男生显著高于女生;在乐观性维度分上,男生同样高于女生,但男女差异为边缘性显著。不同之处:一是心理弹性存在“代际抚养”的边缘性显著差异,即隔代抚养学生、混合代际抚养学生心理弹性总分均高于父母同辈抚养(如舅、叔、姨、姑等)学生。与此同时,力量性也存在“代际抚养”的显著差异,隔代抚养学生、混合代际抚养学生的力量性得分均显著高于父母同辈抚养学生。二是心理弹性总分、坚韧性与力量性维度分存在“亲属远近”的显著差异,直系亲属抚养学生、直旁系亲属混合抚养学生在心理弹性总分、坚韧性与力量性维度分上,均显著高于旁系亲属抚养学生。分析结果见表4。

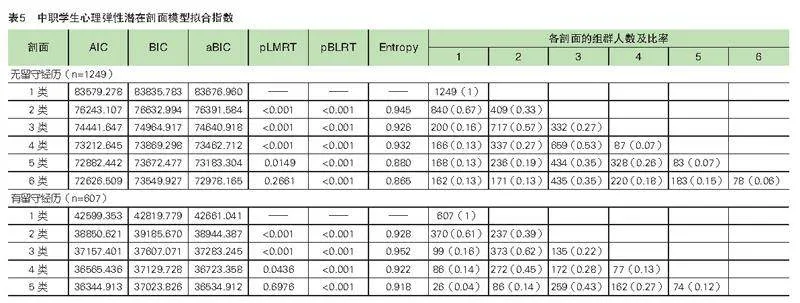

(三)有无留守经历学生心理弹性的人群异质性

本研究中,心理弹性在有、无留守经历学生中存在测量等值,而在人口统计学变量的差异分析中,又出现了“全样本与留守样本在表征特点上的明显不同”,因此,有必要考察:对于有、无留守经历两个群体,是否存在心理弹性的类别差异。为此,使用两个群体学生在量表各题的原始得分建立潜在剖面模型,结果见表5。

在无留守生中,AIC、BIC和aBIC随类别增加而减小,但在二分类之后,减幅变缓。Entropy在二分类达到最大。除了六分类的LMRT值不显著,其他分类的BLRT和LMRT值均显著。因此,二、三、四与五分类皆可作为潜在模型。考虑到二分类模型的Entropy最大,无留守生(行)归属于每个潜在类别的平均概率(列)从97.6% 到98.7%,也是四个模型中的最高值,加之在三、四与五分类模型的条件均值图中,各潜在剖面的走势不能明显区分,因此,选择二类别作为无留守生的最佳模型。二分类模型在所有题目上的条件均值见图2。C1(67.25%)条件均值都在3上下波动,只有8个题目超过3。C2(32.75%)在所有题目上的条件均值皆比C1组高,详细参数:①全部题目超过3;②14个题目超过3但低于4;③11个题目超过4,但没有题目超过4.5。因此,分别将C1与C2命名为“中度弹性组”与“中度偏上弹性组”。

在留守生中,AIC、BIC和aBIC随类别增加而减小,但在三分类后,减幅变缓。Entropy在三类别达到最大。除了五分类的LMRT值不显著,其他分类的BLRT和LMRT值均显著。因此,二、三与四分类皆可作为潜在模型。考虑到三分类模型的Entropy最大,加之在二与四分类模型的条件均值图中,各潜在剖面的走势区分不明显,因此,选择三类别作为留守生的最佳模型。三分类模型在所有题目上的条件均值见图3。T1(16.31%)条件均值都在2上下波动,只有4个题目超过2.5。T2(61.45%)在所有题目上的条件均值皆比T1组高,且有18个题目的条件均值超过3。T3(22.24%)在所有题目上的条件均值皆比T2组高,且有19道题目的条件均值超过4。因此,分别将T1、T2与T3命名为“低弹性组”“中弹性组”与“高弹性组”。

(四)从差异到共性:有无留守经历学生心理弹性潜在类别的促进因子

将家庭、时间及人口学变量作为预测变量,不同弹性类别作为因变量,进行多项式Logistic回归分析。就无留守生而言,年级、性别、年龄、母亲学历的预测效应显著或边缘显著。即以“C1中度弹性组”为参照,越是高年级,越不容易归类于“C2中度偏上弹性组”;女生不容易归类于C2组;年龄越大,越容易归类于C2组;母亲学历越高,越容易归类于C2组。就留守生而言,以“T1低弹性组”为参照,性别、孩子数量、是否住校对“T2中弹性组”的预测效应显著或边缘显著。即女生不容易归类于T2组;家庭孩子数量越多,越容易归类为T2组;住校生更容易归类于T2组。同样以“T1组”为参照,性别、孩子数量、父亲学历、母亲职业对“T3高弹性组”的预测效应显著或边缘显著。即女生不容易归类于T3组;家庭孩子数量越多、父亲学历越高、母亲工作岗位越稳定,越容易归类于T3组。

四、研究分析与结论

(一)研究分析

1.中职学生心理弹性的人口学特征及其与家庭成长因素的相关性分析

在心理弹性的人口学特征方面,第一,不论是心理弹性总分还是三个维度得分,男生均高于女生。第二,在心理弹性、力量性与乐观性上,城镇籍学生优于农村籍,可能是因为城镇学生视野更加开阔,社会支持系统更加完备;在坚韧性上,城镇与农村籍学生不存在显著差异,前文所述“三职”身份的巨大压力是否为主要原因(模糊了有、无留守经历影响的界限)有待明确。第三,在力量性和乐观性上,住校生优于非住校生。潜在原因:一方面,学校是“世外桃源”,接触的群体仅为老师与同学,相对简单,这可使之短暂规避来自外界的负面影响,相对积极向上,也使之深受影响、阳光开朗;另一方面,学校同伴之间的友谊起着“彼此温暖”“共同帮扶”的积极作用。第四,在力量性与乐观性上,一年级学生优于二、三年级。一年级学生刚入学不久,充满好奇与期待,随着年级升高,面临学业或者就业选择,烦恼增多、压力增大,导致心理弹性受损。第五,在心理弹性、力量性与乐观性上,无留守经历的学生优于留守学生,补充了“留守经历对中职学生产生负面影响”的已有推论。

在家庭成长因素方面,第一,客观家庭社会经济地位与心理弹性正相关,即客观的家庭社会经济地位越高,心理弹性越好。这符合家庭抗逆理论[18],家庭社会经济地位越高,物质和精神资源越丰厚,越能从容应对逆境,心理弹性就越强。第二,主观家庭社会阶层地位却与心理弹性负相关,这与以往针对普高学生的调查结果[19]相反。考虑到本研究中的以下不大符合常识的结果:主观家庭社会阶层与客观家庭社会经济地位负相关,家庭子女数量与主观家庭社会阶层正相关,留守时长与主观家庭社会阶层正相关,由此推测:中职学生普遍高估了家庭社会阶层地位。潜在原因有两方面:一是强烈的自尊心促使其不愿意接受现实(低心理弹性的表现);二是还未迈入社会,缺乏参照,无法精准估计。另外,本研究还发现,诸如年龄的时间因素与心理弹性总分或维度得分正相关。这可能与“随着年龄增长的心智成熟、不断接受教育熏陶”有关。

2.有留守经历学生心理弹性的独特表征及其潜在发展机制

对留守生单独分析的结果复现了全样本的“性别差异性”,即男留守生在心理弹性及三个维度上的得分均显著高于女留守生,说明女生的心理弹性更需要高度关注。此外,本研究也发现了中职留守生的新特点:第一,心理弹性存在“代际抚养”的边缘性差异,即隔代抚养、混合代际抚养学生的心理弹性均高于父/母亲同辈抚养学生。这与常识不同:在大众意识中,隔代抚养监护人往往年事已高,除了能满足孩子的基本生活需求外,情感沟通与思想交流则相对匮乏,因而可能会导致孩子心理弹性的降低。以下两点原因可以解释这一“反常”结果的合理性:一是现今处于智能化与信息化时代,情感与思想的交流并不局限于“线下”;二是由父母同辈抚养的学生多来自于单亲家庭,他们自小可能就承受着来自父/母亲婚姻不幸的压力,进而“损害”了其心理弹性,而这种消极影响在隔代抚养、混合代际抚养中则会减小。第二,中职生心理弹性、坚韧性与力量性存在“亲属远近”的显著差异,即对于由直系亲属抚养或直旁系亲属混合抚养的学生来说,他们在心理弹性、坚韧性与力量性上的得分均显著高于由旁系亲属抚养的学生。在中国血缘姻亲与人情关系社会,自古讲究“内外有分、亲疏有别”,相较于完全由旁系亲属抚养,在由直系亲属抚养或直旁系混合抚养中,孩子们可以“舒展有度”“收放自如”,而不用一直以“客居者心态”生活。“寄居者心态”会提高孩子们的批评敏感性与拒绝敏感性,从而有损心理弹性。

3.有无留守经历学生心理弹性的异质性及启示

使用潜在剖面分析技术,本研究分别对有、无留守生的心理弹性进行人群类别划分,结果表明,无留守生可划分为两个潜在类别,即“C1中弹性组”(67.25%)和“C2中度偏上弹性组”(32.75%);有留守生可划分为三个潜在类别,即“T1低弹性组”(16.31%)、“T2中弹性组”(61.45%)和“T3高弹性组”(22.24%)。对有、无留守经历学生心理弹性的类别划分是精确可信的,第一,测量等值检验结果表明,存在“有无留守”的测量不变性。这为“两个群体的类别划分及其比较”提供了基本前提。第二,不论是无留守生二类别,还是留守生三类别,其各自的分类精确指数均为最高。第三,在两个群体各自的内部比较中,“无留守二类别”与“留守三类别”的条件均值曲线均最具区分度。根据不同类别划分及各类别的人数占比发现:不论有、无留守经历,中职学生的心理弹性普遍有待提升;无留守生的人群类别更集中,而留守生的人群类别更分散,这意味着留守生的心理弹性变异性更大、存在更大的提升区间。

4.从人群类别角度探索有无留守经历学生心理弹性的提升因子

就无留守生而言,多项式Logistic回归分析表明:以“C1中度弹性组”为参照,越是高年级的学生,越不容易归类于“C2中度偏上弹性组”,这预示着高年级学生可能面临着更大的压力。此外,女生也不容易归类于C2组,这再次证明女中职学生的心理复原力相对薄弱。学生年龄越大,越容易归类于C2组,这可能与“随年龄增长的心智成熟及持续受教育”有关。最为重要的是,母亲学历越高,越容易归类于C2组,这可能是因为母亲学历影响了其教养方式[20],高学历母亲倾向于采用民主型或权威性教养方式,从而提高了孩子的心理弹性。当然,也有可能是母亲学历影响了其与子女的语言对话模式,比如,更倾向于通过语言表达“对孩子情感需求与生活体验的关注”,母亲学历与言语支架之间的正向关系已被证实[21]。

就留守生而言,多项式Logistic回归分析表明:以“T1低弹性组”为参照,女生不容易归类于T2组,这与无留守生一致。家庭孩子数量越多,越容易归类为T2组,这可能是因为子女数量越多,情感交流与思维碰撞的机会就越多,越不容易产生孤独感,在遇到困难时,也能获得同胞理解、共情甚至一起担当[22]。此外,住校生更容易归类于T2组,这可能是因为住校生有更亲密的同伴关系与友谊质量,在面对困境时也能获得朋辈支持。同样,以“T1低弹性组”为参照,女生不容易归类于“T3高弹性组”,再次说明女中职学生的心理弹性堪忧。家庭孩子数量越多,越容易归类于T3组,这与对T2组的预测情况相同。与对T2组预测效应不同的是:父亲学历越高、母亲工作岗位越稳定,越容易归类于T3组。这似乎在说明,在留守生家庭中,父亲的学识水平与精神引领,母亲的职业稳定与时间保障,对子女养成最优的弹性类型极为重要。可以看出,进入T3组的条件越来越高,兼具物质与精神、个人与团体元素。

(二)研究结论

第一,在人口学差异层面:男生、城镇籍、无留守、住校及低年级学生分别较女生、农村籍、有留守、走读及高年级学生的心理弹性更好。在家庭与成长因素层面:客观家庭社会经济地位、年龄与心理弹性正相关;主观家庭社会阶层地位、留守时长与心理弹性负相关。在留守生中,心理弹性存在“隔代抚养”及“血亲远近”效应,即由混合代际、直系亲属抚养的学生,心理弹性更好。

第二,可将无留守生划分为“C1中度弹性组”(67.25%)与“C2中度偏上弹性组”(32.75%)两个类别;可将留守生划分为“T1低弹性组”(16.31%)、“T2中弹性组”(61.45%)与“T3高弹性组”(22.24%)三个类别。无留守生心理弹性的人群类型结构偏优且更集中,而留守生心理弹性的人群类型结构偏弱且更分散,提升区间也更广。

第三,分别以无、有留守经历学生心理弹性的第一个类别(C1与T1)为参照,对于无留守生而言,年级、性别、年龄、母亲学历预测C2组。对于留守生而言,性别、家庭孩子数量、是否住校预测T2组;性别、孩子数量、父亲学历、母亲职业预测T3组。这些结果启示:未来在中职学生“心理弹性提升策略”的制定与执行过程之中,以性别、年龄为代表的个人因素,以及以家庭子女数量、父母学历与工作类型为代表的家庭因素,均应成为关切重点。

参 考 文 献

[1]RUTTER M.Implications of resilience concepts for scientific understanding[J].Annals of the New York Academy of Sciences,2006(1094):1-12.

[2]LUTHANS F,AVOLIO B J,AVEY J B,et al.Positive psychological capital:measurement and relationship with performance and satisfaction[J].Personnel Psychology,2007(3):541-572.

[3]石绪亮,乔小飞,赵小军,等.初中生抑郁症状的异质性发展轨迹及其与心理弹性和不安全依恋的关系[J].中国临床心理学杂志,2023(4):955-959.

[4]李清,黄华,林思婷,等.高中生心理弹性对学业挫折感的影响:核心素养和手机依赖的中介作用[J].中国健康心理学杂志,2021(11):1707-1712.

[5]林丽华,曾芳华,江琴,等.福建省中学生心理弹性家庭亲密度与非自杀性自伤行为的关系[J].中国学校卫生,2020(11):1664-1667.

[6]谢家树,李杰,易嫦娥,等.初中生生活事件与生活满意度的关系:心理弹性的中介作用[J].中国临床心理学杂志,2014(4):676-679.

[7]夏静静,刘百里,邢强.高中生心理弹性、情绪调节自我效能感与主观幸福感的关系——以广州市某中学为例[J].教育测量与评价,2016(11):46-51.

[8]尚晶晶.心理弹性在学校压力对高中生主观幸福感中的调节作用[J].校园心理,2017(2):100-103.

[9]周国华,贾明胜.补偿教育视角下普职分流的价值意蕴与推进路径[J].职业技术教育,2023(31):11-16.

[10]罗国芬.农村留守儿童的规模问题评述[J].青年研究,2006(3):8-14.

[11]张长英,颜开,胡文清,等.留守中职生发展资源的个体差异与对策研究[J].职业技术教育,2022(34):62-67.

[12]陈维,刘国艳.农村留守中职生学业自我概念与应对方式的关系:学业韧性的中介作用[J].中国特殊教育,2016(5):23-28.

[13]周全湘,佘福强,杨敬源,等.黔南民族地区有留守经历中职学生心理健康状况及影响因素分析[J].中国预防医学杂志,2021(4):269-273.

[14]梁熙,王争艳,俞劼.家庭社会经济地位对流动和城市学步儿社会适应的影响:母亲敏感性和依恋安全感的链式中介作用[J].心理发展与教育,2021(6):792-799.

[15]师保国,申继亮.家庭社会经济地位、智力和内部动机与创造性的关系[J].心理发展与教育,2007(1):30-34.

[16]ADLER N E,EPEL E S,CASTELLAZZOG,et al.Relationship of subjective and objective social status with psychological and physiological functioning:Preliminary data in healthy,white women[J].Health Psychology,2000(6):586-592.

[17]YU X,ZHANG J.Factor analysis and psychometric evaluation of the Connor-Davidson resilience scale(CD-RISC)with Chinese people[J].Social Behavior and Personality,2007(1):19-30.

[18]安叶青,七十三,曾小叶,等.家庭抗逆力理论在风险应对领域的应用:演变、价值及挑战[J].心理科学进展,2023(3):428-442.

[19]陈加,牛娟,罗丹丹,等.高中生心理韧性对主观社会地位的影响:班级同伴地位的中介作用[J].贵州师范大学学报(自然科学版),2023(4):104-109.

[20]胡晓娥,张伟鑫.青少年价值观与其父母学历、教养方式、工作性质的相关研究[J].职教论坛,2015(29):25-32.

[21]王娟,王斌,汪鑫鑫,等.母亲学历影响学前聋童的自传叙事:母亲语言支架的中介作用[J].中国临床心理学杂志,2020(4):814-818+823.

[22]钱国英,杜媛,许晓晖.同胞共情:特点、影响因素及理论机制[J].心理科学,2021(3):605-611.

Fission and Aggregation of Psychological Resilience of Secondary Vocational Students

——A Comparative Study Based on Whether Having Left-behind Experience

Yu Xide, Du Wenming, Huang Xiaoping, Liang Hongying, Wu Hongmei

Abstract" Psychological resilience, as a positive psychological trait, is crucial for secondary vocational students to cope with identity issues, left-behind experiences and academic pressures. This study analyzed the psychological resilience and its influencing factors among 1856 secondary vocational students from six vocational schools in Guangdong Province through questionnaires. At the holistic level: firstly, male students, urban students, non-left-behind students, boarding students, and lower-grade students exhibited better psychological resilience. Secondly, age and objective family socioeconomic status were positively correlated with psychological resilience; left-behind duration and subjective family social class status were negatively correlated with psychological resilience. At the comparative level: firstly, among left-behind students, psychological resilience exhibited effects of“skip-generation rearing”and“degree of kinship”. Secondly, non-left-behind students could be divided into“C1 moderate resilience group”and“C2 above-moderate resilience group”, while left-behind students could be categorized into“T1 low resilience group”,“T2 moderate resilience group” and“T3 high resilience group”. In summary, the psychological resilience of secondary vocational students generally needs improvement, and left-behind students exhibit polarity with a larger potential for improvement. In the future, while optimizing campus support, attentions should also be given to female students, higher-grade students, and students with left-behind experiences. Additionally, the synergistic significance of family structure, education attainment, and job stability should be promoted.

Key words" secondary vocational students; psychological resilience; left-behind experience; latent profile analysis

Author" Yu Xide, lecturer of Guangdong Polytechnic Normal University (Guangzhou 510665); Du Wenming, senior lecturer of Second Vocational and Technical School of Longgang District in Shenzhen; Huang Xiaoping, Guangdong Vocational College of Electronic Technology; Liang Hongying, Huaiji Vocational and Technical School; Wu Hongmei, Yangjiang Health School

作者简介

余习德(1987- ),男,广东技术师范大学讲师,博士,研究方向:中职学生积极成长(广州,510665);杜文明(1986- ),男,深圳市龙岗区第二职业技术学校安全办主任,高级讲师,研究方向:中职学生心育与德育;黄小萍,广东省电子职业技术学校;梁红英,怀集县职业技术学校;伍红梅,阳江市卫生学校

基金项目

广东省2023年度教育科学规划课题(德育专项)“生活德育视角下‘明德强能’校本德育课程体系的构建与实施研究——以深圳市龙岗区第二职业技术学校为例”(2023JKDY100),主持人:杜文明