培植生命土壤 发掘家庭资源

关键词:家庭资源;生涯规划指导;教学设计

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2025)04-0043-04

【活动理念】

“家”在中国人的心中有着很深的情结,在我国传统文化中,“身—家—国—天下”的生存结构奠定了“家”的基础性地位[1]。在当下,原生家庭的重要性日益凸显,《中国教育现代化2035》中指出,学校教育与社会教育、家庭教育密切配合、良性互动是建成现代教育体系的重要目标[2]。因此,在学生生涯决策和选择中,家庭往往会成为最重要的因素之一,影响个体做出最终的判断和抉择。

但是,在生涯教育的课堂中,涉及探索家庭资源的课程很少,因为了解家庭成员的情况、挖掘家庭资源和汲取家庭力量对一节生涯教育课来说,思维跨度深、课程容量大。同时,在谈论家庭资源时,不可避免会提及“富二代”“拼爹”等社会现象,这可能会伤害到家庭资源贫乏孩子的自尊心。因此,在课程设计中,需要对此特别关注。

金斯伯格的职业生涯发展理论指出,高一年级学生正处于个体职业生涯发展的尝试期。学生在高一下学期即将面临高考选科的抉择,这直接影响学生的大学专业报考和未来求职方向。

学生在与家人讨论并做出决策时,由于对“家庭生涯资源”的了解不够全面,在选科和选专业时往往会出现个人意愿与家庭意愿相左的情况,从而产生严重的情绪困扰。

【活动目标】

1.认知与技能目标:使学生明确家庭资源的范围,学会辩证地看待自己的家庭资源,发挥主观能动性,实现劣势资源的转化。

2.过程与方法目标:引导学生运用“家谱”探索自己的家庭资源,并为家庭资源赋能。

3.情感与价值观目标:使学生用成长型思维看待家族发展,聚焦未来,整合家庭资源并对未来发展进行初步探索。

【活动重难点】

重点:绘制“家谱”,探索家庭资源,使学生学会积极地看待和转化家庭资源。

难点:使学生学会用成长型思维整合资源,跳出原生家庭资源的局限,产生对未来生涯的思考和探索。

【活动方法】

小组讨论法、合作探究法、知识讲授法。

【活动准备】

多媒体课件,“家谱”探索纸,红、蓝、黄三色彩笔。

【活动对象】

高一年级学生

【活动时长】

一课时

【活动过程】

一、导入:神秘的“家谱”

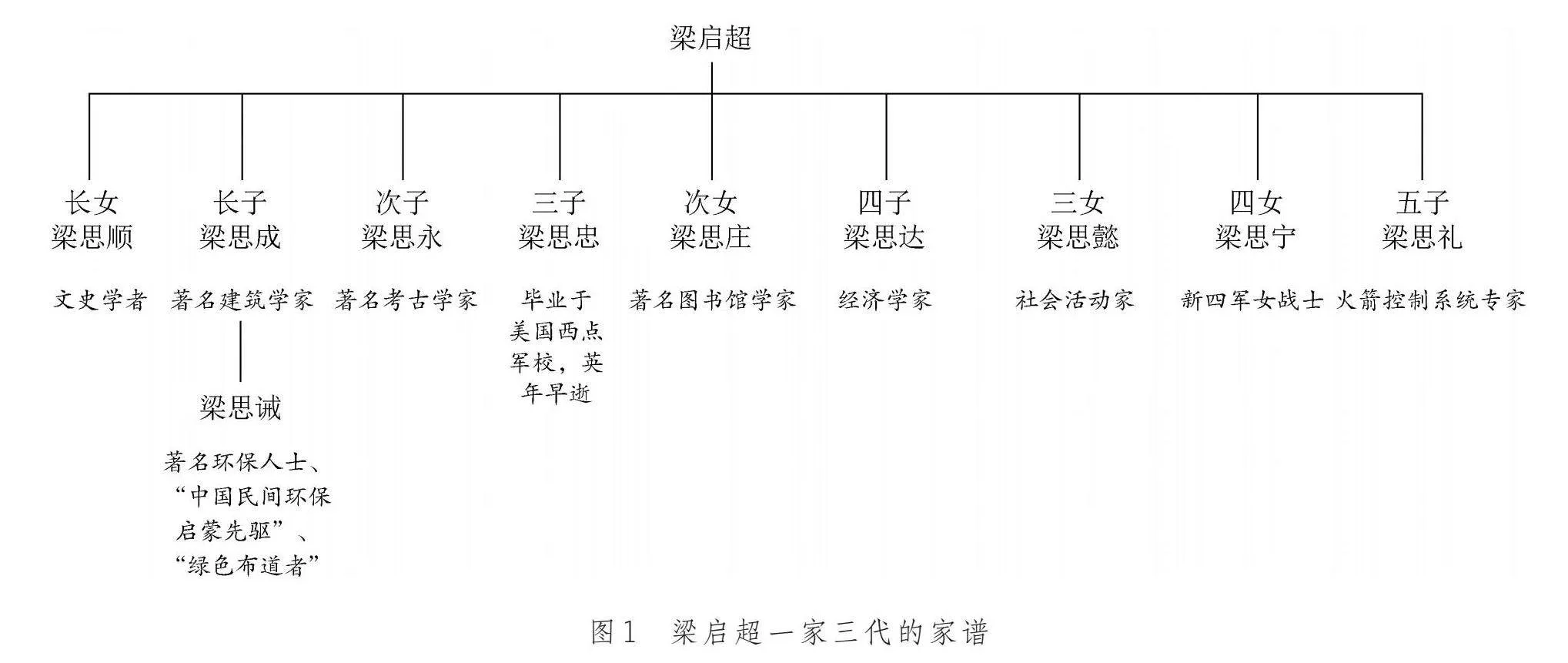

教师依次呈现梁启超一家三代的家谱图片(见图1),并向学生介绍梁启超和孩子们的相处故事(梁家九个孩子被誉为“一门三院士,九子皆才俊”)。引发学生对家庭的思考,从而引出本节课的主题。

师:在梁氏家谱中,我们认识了一个更生动、更全面的梁启超先生,大家思考一下,梁氏家族能够满门才俊、代代成才的原因是什么呢?

生1:首先,家境好,梁启超先生能支持他的孩子们都接受高等教育。其次,他还给孩子们写家书、交流思想,充满了父爱。

生2:是梁启超对孩子的优质教育和家风的影响。

师:大家总结得都很好,总的来说,离不开“家庭”的影响。家庭是个人成长的根基和土壤,家庭中丰富的资源就像养料一样,能使个体扎根于此,向上成长、向下传承。今天这堂课就让我们走入这片神秘的土地,来探索自己的家庭资源吧。

设计意图:以一张图和一个故事作为课堂导入,能快速吸引学生的注意力,使其投入本节课的主题当中,意识到家庭资源对生涯发展的重要性,同时以“家谱”作为一条贯穿本节课始终的脉络线索,为后面学生探索自己的“家谱”环节做铺垫。

二、展开:澄清家庭资源

教师介绍家庭资源的定义,即家庭中可供开发和利用的物质、信息和情感的总称。组织学生分小组讨论,通过头脑风暴的形式,在三分钟内列举能够想到的具体家庭资源。

生:物质有金钱、房子、车、衣服、宠物等;信息有学历、人脉等;情感有爱、尊重、支持等。

师:在刚才的头脑风暴中,同学们最先想到的、列举最多的是钱财、房子、社会地位等显性资源,除了这些,还有没有一些宝贵的资源是隐性的、不易被察觉的呢?每个小组的桌子上都有一个神秘信封,请同学们打开信封,看看会有什么新发现。

信中的内容主要介绍了受父亲的影响,选择从医并一生遵从父亲教诲的钟南山的故事,以及原生家庭很差,但最终凭借着坚韧和努力,在社会中闯出一片天地的苏明玉的故事。

(一)思考钟南山的生涯故事

师:钟南山曾经在采访中说,父亲是对他影响最深的人,在读完他的生涯故事后,我们发现他的父亲对他有哪些影响呢?

生3:父亲影响了他的职业选择,因为他父亲就是著名的儿科医生。

生4:还有他父亲的一些理念和行为。他从小看到父亲无私地为没钱的小孩子看病。父亲告诫他要讲真话、办实事,因此,在非典和新冠疫情时,他能够挺身而出,治病救人。

生5:他的父亲就像他的人生导师,即使父亲不在了,当他遇到大事时也会去父亲坟前,设想如果父亲在,他会怎么做。

师总结:家庭中世代传承的资源不仅仅有财富、权力、人脉,还有父母的言传身教、父母自身对职业的热爱和为人处世的价值观。

(二)思考苏明玉的生涯故事

师:苏明玉是电视剧《都挺好》中一个为人熟知的女孩,她的成长中有什么样的家庭资源呢?

生6:她好像没有家庭资源吧。

生7:她的家庭资源是母亲强势、父亲软弱、重男轻女、从小不被重视吗?

师:强势、重男轻女、不被偏爱也是资源吗?

生7:我想是的,因为不被偏爱,所以她从小就能吃苦、独立、性格倔强。同时因为母亲强势,她耳濡目染,因此她的性格里也继承了母亲的要强,并反对重男轻女思想,所以她憋着一股劲想要证明自己,这些都帮助她在后来的工作中取得了成功。

师:如此看来,家庭看似负面的资源也能转化为积极因素。其实,家庭资源对人的影响没有绝对的好坏之分,关键是如何看待和转化这些资源。大家认为转化家庭资源的关键取决于谁呢?

生:取决于我们自己!

师总结:除了物质、信息和情感之外,父母的言传身教、价值观等也是家庭资源,甚至父母的冷落、强势等看似消极的感受都有可能成为资源,我们要看到这些资源,更要将人生把握在自己手中。

设计意图:通过头脑风暴让学生初步明确家庭资源的分类,通过钟南山和苏明玉两个生涯故事案例引发学生的思考,帮助学生发现潜在的家庭资源,全面地看待自己的家庭。并且,让一些家庭资源看似并不多的孩子学会积极地看待生活,明白或许苦难本身也是一种财富,人生的关键是要靠自己,从而达成本节课的目标一。

三、探索:我的“家谱”图

在学生了解家庭资源的范围后,教师指导学生通过绘制家谱来探究自己的家庭资源。步骤如下:

第一步:绘制三代人组成的家谱图,在方框内标注家庭成员的称谓和从事的工作,除父母以外,可以添加有重要影响的旁系亲属。

第二步:梳理家谱图中各家庭成员间的关系以及他们的职业生涯影响,将资源的关键词写在家谱的连接线处。

第三步:用红、蓝、黄三色彩笔代表物质、信息、情感资源,将关键词圈出来并分类,找出最重要、影响最大的几种资源,用五角星将其标出。

第四步:赋能造句,格式为:家庭成员的事实情况—提供的资源(物质、信息、情感方面)—对我的影响(积极赋能)。

例句:我" " " " " " " " " " " ,给了我" " " " " " " " " " " ,从而让我" " " " " " " " " " " 。

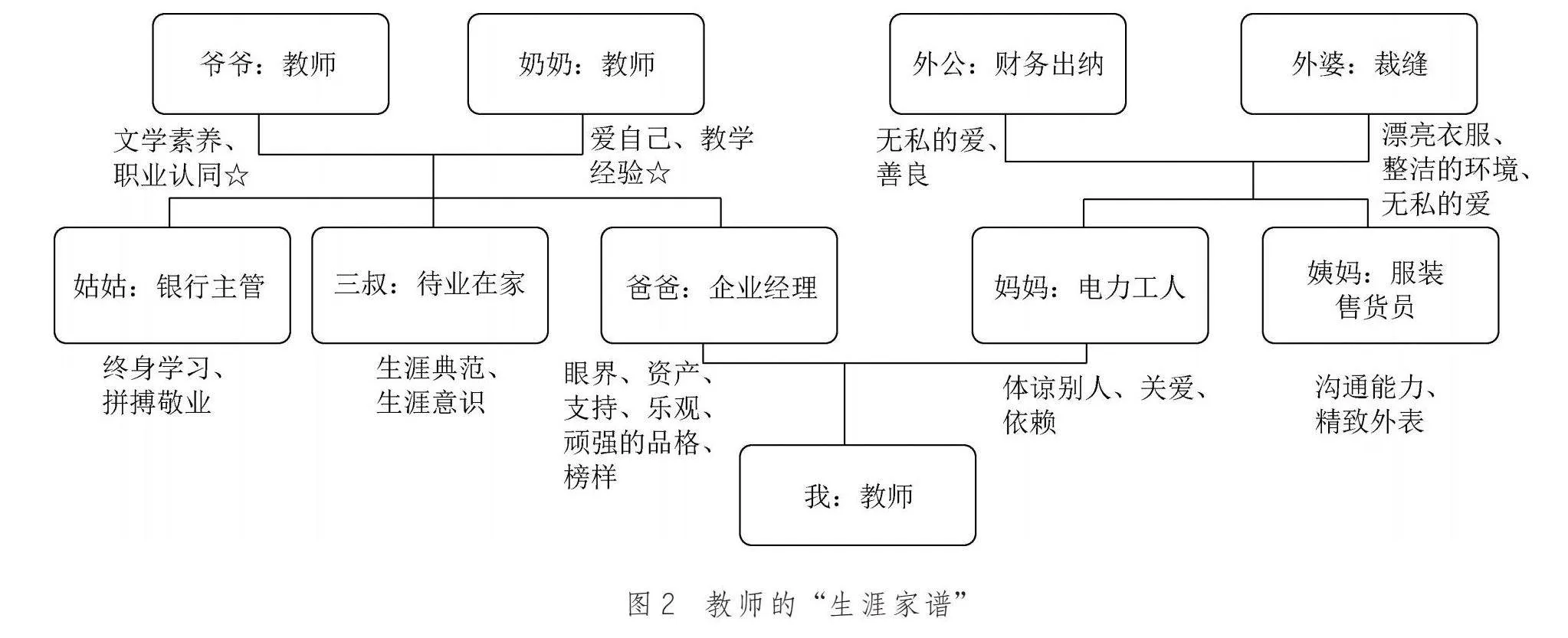

在分享环节,教师先分享自己的生涯家谱(见图2)和赋能造句,再请学生分享家谱故事。

生8:我爷爷爱看书,给我讲了一些有趣的知识和故事,从而让我爱上阅读并了解大自然,我能更平和地接纳生活中的不如意。

生9:我父亲生过重病(已痊愈),带给我一段灰暗的生活经历,从而让我更加珍惜家人、朋友,更加敬畏生命。最终,我走出了抑郁,重拾乐观与自信。

生10:我妈妈哪怕在外面遇到天大的困难,回到家也总能若无其事地哼着歌给我做饭,给了我强大乐观的内心和稳定的情绪支撑,从而让我遇到事情也不会害怕和惊慌。

设计意图:通过绘制家谱,帮助学生全面看待家庭资源,通过赋能句式,引导学生自我反馈,挖掘资源对自身成长的影响。教师作为第一个分享者,可以贴近课堂,打破防御,同时也能给学生一定的启发和示范,从而达成本节课的目标二。

四、提升:成长型的家庭资源

在学生完成赋能造句的分享后,教师选两类有代表性的学生家谱进行展示: 一类是家庭资源丰厚型,能够“赢在起跑线上”的学生家谱;另一类是家庭优势资源较少,但是能积极转化、成功赋能的学生家谱。

生11:我爷爷是美术协会的主席,爸爸妈妈也是从清华美院毕业的,他们给了我专业的指导和审美的熏陶,从而让我在浓厚的艺术氛围中成长,所以我也选择成为一名美术生。

生12:我爸爸是一个农民,因为他把上学的机会让给了他弟弟,但他给了我无私的爱,从而让我更爱家人,懂得承担责任和谦让。

师:听完大家的分享,同学们此时此刻有什么感受?

生13:我认为生12很棒,她能勇敢地分享,从贫瘠的家庭资源中找到积极的能量,我觉得她和她爸爸一样,都是内心强大、能实现资源转化的人。

学生们鼓掌。

师引导:有的人终其一生想到达罗马,而有的人就出生在罗马,我们在羡慕别人生来就拥有大量资源的同时,也要看到他们家族今日的兴盛缘于几辈人的付出和传承。如今,家族的接力棒即将传到我们手上,既然家庭资源转化的关键在于自己,我们的目光更应该聚集在自己的家族使命上,做好家族资源的传承者和家族命运的改变者。现在,请在家谱中“我”的位置再向下延伸一条线,并在线的下方写出你想留给下一辈的家庭资源。

生14:我写的资源是衣食无忧,阳光自信。

生15:我希望给我的孩子一个有爱的、和睦相处的家庭。

生16:我想让我的孩子能够听从内心的想法,自主选择生活方式,活成他最想成为的样子。

师总结:家庭是我们成长的沃土,而这片沃土中最深沉的养分就是爱。在家庭资源这片沃土上,如何利用资源、转化资源,成长为什么样的人,关键在于我们自己。

设计意图:展示有代表性的家谱,让学生从横向看到不同家庭的差异性,珍惜自己独特的家庭资源;从纵向看到家族的成功是经历了几代人的努力和传承,不应该一味地抱怨“起跑线”的不公,而应该思考自己在整个家族发展中的能动性作用,进而思考自己未来想要发展和为下一代提供的资源,升华课程主题,从而达成本节课的目标三。

【活动反思】

以“家谱”作为一条贯穿课程始终的线索,带领学生看到并整合自己的家庭资源,层层递进,每一个活动设计都很好地完成了教学目标。其中的“赋能造句”帮助学生深挖自己的家庭资源,并赋予学生积极能量,学生反响很好。在课程最后,引导学生“看到家庭” 又“不局限于家庭”, 将个人规划放置在一个家族发展的大背景下,汲取家庭的养分,打破社会阶层带来的无力感,能够关注到特殊学生,充满人文情怀,立意深远。

本课也存在不足之处。苏明玉是一个文学作品中的虚拟人物,作为课程素材不够严谨,而且没有看过电视剧的学生在上课时理解其生涯故事也比较困难,案例选择应当更精准。在家庭资源的转化部分,应该加强对特殊家庭情况的讨论,如“父母离异”“家庭成员脾气暴躁”等,带领学生举例、分享、讨论、体察,让学生真正学会看到家庭“劣势”背后的转机,为后面寻找家庭资源和赋能环节打好基础。

参考文献

[1]国宁,于伟. “去家化”与“再家化”:家校共育的现代性困境及突破[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版),2023,51(5):148-157.

[2]中华人民共和国教育部. 中共中央、国务院印发《中国教育现代化2035》.http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_838/201902/t20190223_370857.html, 2019-02-23.

编辑/卫 虹 终校/李梓萌