基于问题中心的土木工程材料实验教学设计优化

摘"要:针对当前土木工程材料实验教学中普遍存在的问题,坚持三个融合的教育理念,推行问题为中心的实验教学模式。对实验教学内容和教学方法进行设计优化,形成新土木工程材料实验教学模式,构建以问题为中心的自主性、研究性的实验教学体系,培养学生的创新能力和工程实践能力。

关键词:问题中心;实验教学;教学设计;创新能力;土木工程材料

中图分类号:G642"""文献标志码:A"""""文章编号:2096-000X(2025)S1-0047-04

Abstract:Aimingatthecommonproblemsofcivilengineeringmaterialinexperimentteaching,weadheretothreeintegratededucationalconcepts,andtheproblem-centeredexperimentalteachingmodelisimplemented.Anewcivilengineeringmaterialexperimentalteachingpatternisformedincludingdesigningexperimentteachingcontentandteachingmethod,research-basedexperimentalteachingsystemcenteredbytheproblemisbuilt,whichcantrainthestudents'innovationabilityandengineeringpracticeability.

Keywords:problemcenter;experimentalteaching;teachingdesign;innovationability;civilengineeringmaterial

土木工程材料是土木工程专业必修的一门专业基础课,主要介绍常用土木工程材料的原料、工艺、组成、结构、性能和应用等方面的内容。课程包括理论知识讲授和实验操作两部分。对本课程的学习,使学生了解和掌握常用土木工程材料的性能,学会在工程中正确选择和使用材料;学会根据相应规范对材料进行检测,了解新材料、新技术的最新资讯及其使用;使学生在系统掌握基础理论与基本知识的基础上,具备初步的科学研究能力和实践工作能力,培养创新能力;培养学生分析、解决工程实际问题的能力,为后续专业课程的学习和毕业后工作奠定必要的理论和实践基础。

实验环节是土木工程材料课程的重要组成部分,学生通过实验将材料理论知识与实际应用紧密结合,不仅增加感性认识,更能学会如何分析、解决材料方面的实际工程问题。对于实验环节目前普遍存在实验课时少、验证性实验内容多、科学创新性实验内容少等问题,在实验中学生绝大多数还是按照老师的示范进行常规的操作,而真正需要动手操作、协作交流、思考设计及创新创意的内容比较少。学生的学习大多数不是主动学习,而是被动学习,学习的兴趣激发不起来,学习的深度不能深究,这些都大大限制对学生创新思维和创新能力的培养。实验教学的本质就是要充分发挥其创新的优势,培养学生的创新思维能力,而传统实验教学模式往往不能满足这一要求,只是进行简单的“按部就班”工作,达不到实验教学的目的。为了充分发挥实验教学的优势,需要改变落后的教学模式,对实验教学进行优化设计,以问题为中心,带着问题,在问题的引导下开展各项工作,充分调动学生学习积极性和主动性。

针对土木工程专业课程特点,在对学生的创新能力的培养教育上始终坚持三个融合的教育理念,即专业与素质相融合;知识与能力相融合;教学与科研相融合。在这一教育理念的指导下,结合土木工程材料课程特点,推行问题为中心的实验教学模式,首先从工程实际应用出发,引出问题;其次分析问题,动手操作解决问题;最后分析实验数据,再提出新的问题。整个实验是一个从问题的引出到问题的深入再到问题的升华的过程,是问题不断得到解决、不断上升、逐步研究深入的学习过程,在这一过程中,学生将课堂学习的理论知识与实际材料应用紧密结合,在动手操作的基础上再升华为创新探索。这种教学模式以学生为主体,学生的学习及试验操作不再只是被动的照搬模仿,而是带着问题,以问题为中心,为了解决实际工程问题而进行理论知识的学习、试验研究,探究更多的未知。这种以问题为中心的实验教学模式,在实施过程中体现学生自主性的研究型实验教学体系,对实验内容进行优化,对实验过程和流程进行改进;在常规验证型实验的基础上加大综合性、设计性、研究性实验。让学生自己动手、自己思考,以充分发挥实验教学的理论联系实际的紧密结合作用,培养学生的创新能力和工程实践能力。

一"土木工程材料实验教学内容的优化

土木工程材料是土木工程、工程管理等专业必修的一门专业基础课程,通过该课程的学习为后续的专业课如施工组织设计、钢筋混凝土结构等专业课程提供基础知识,同时为学生在以后的实际工作中解决工程实际问题提供必需的基础知识和专业技能。

对于土木工程专业的学生来说,土木工程材料课程是学生开始接触专业知识的第一门专业课程,但学生普遍没有对工程实践的感性认识,更缺少土木工程工程现场施工实际经验,为了更好地解决这些问题,就需要通过课程实验教学环节来训练和加强。学生通过实验能够将课堂理论知识及时与实际应用特性紧密结合起来,增加感性认识,了解基本的材料使用、检测及质量评定等各方面内容。为此在实验教学设计中始终以问题为中心,结合工程实际提出问题、分析问题、解决问题和升华问题,不仅培养了学生的实践动手能力及解决施工现场实际问题的能力,对于培养学生的创新能力、科学研究能力都具有重要意义。

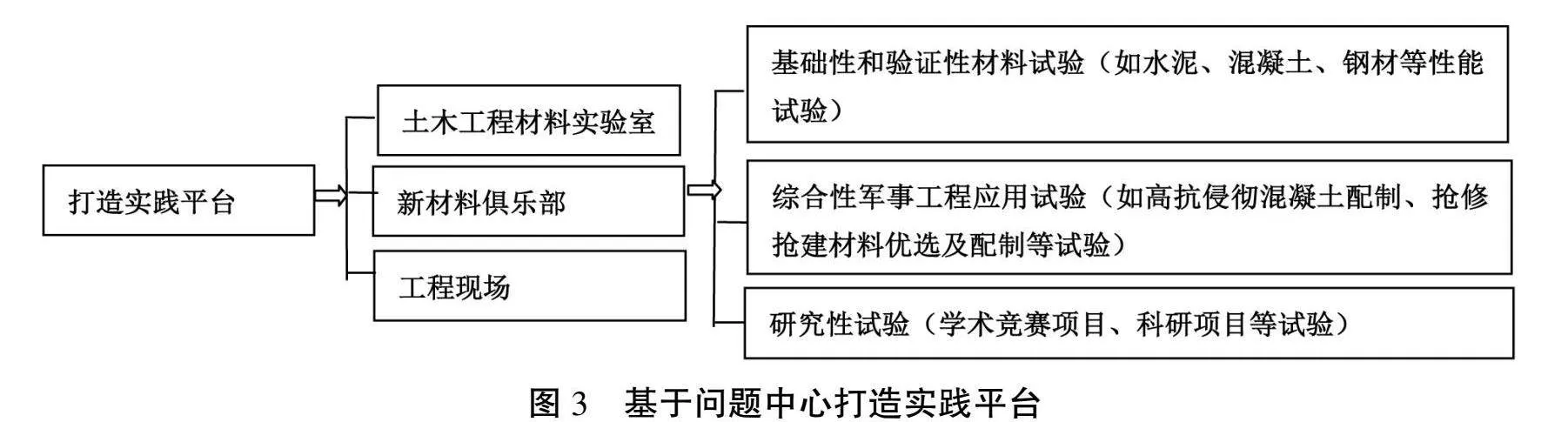

进行实验内容及实验体系的优化首先分析教学目标,其次对课内实验与课外实验、基本验证型实验与创新性实验进行实验教学设计,突出自主性、创新性实验教学,形成具有创新教育特色的以问题为中心的土木工程材料自主性、研究型实验教学体系,如图1所示。

土木工程材料新型实验教学体系课外实验以新材料研制为目标提出问题,课内实验以工程应用为目标提出问题,提高实践动手的能力,学生的创新能力大大提升。同时,通过参加科技创新活动,参与教员的科研项目等活动,了解材料最新发展前沿,培养对新材料研制的极大兴趣。新材料实验利用检测资质,进行材料检测实验掌握基本理论,增加感性认识;结合实际工程需求,解决实际工程问题。教学大纲所要求的基本性质实验、钢筋实验、水泥实验、砂石骨料实验、混凝土配合比实验和沥青实验等内容为课内的综合型实验和设计型实验内容;新材料研制、科技创新活动等内容为课外实验的创新型实验内容。

二"土木工程材料实验教学方法的优化

(一)"以问题为中心创新教学方法

进行问题设置是实验教学模式优化的核心,按照一定的方法提出和设计对于课程教学效果至关重要。一方面,土木工程材料课程为适应信息化教学要求,先后基于校园网和军事职业教育平台建成了土木工程SPOC课程和国防工程材料与检测技术在线开放课程(MOOC),采用混合式教学手段进行授课,合理运用案例、讨论等多种教学方法,始终贯穿以问题为中心的教学理念,让学生带着问题到平台自学、交流、互动,切实做到变被动学习为主动学习;另一方面,根据工程需求、工程应用、科研项目和创新竞赛等方面的具体要求,科学合理设置问题,依托土木工程材料实验室、国防工程新材料俱乐部等实践平台,让学生带着问题去学习、思考、设计、计算、试验、分析、应用和创新。以问题为中心不断创新教学方法,激发学生的学习积极性和创新性,如图2所示。

例如根据国防工程施工或维护等领域的常见实际问题,如“用于防护工程的高强混凝土如何设计”“用于高原高寒边防哨所防冻混凝土如何配制及施工”“用于军事设施如军用机场的抢修抢建如何配制特种材料及如何快速施工”等急需解决的问题,通过组织学生开展查阅资料、互动交流、设计计算和动手试验等深入思考、积极动手解决实际工程问题,从而使得问题的针对性更加明确,岗位职业特点更加明确。每一次小实验就是一次小的科研经历,学生在参与实践和科研过程中动手实践能力、科学研究能力大大提高,而且深刻体会到专业特色、职业担当、求真务实及科技创新。

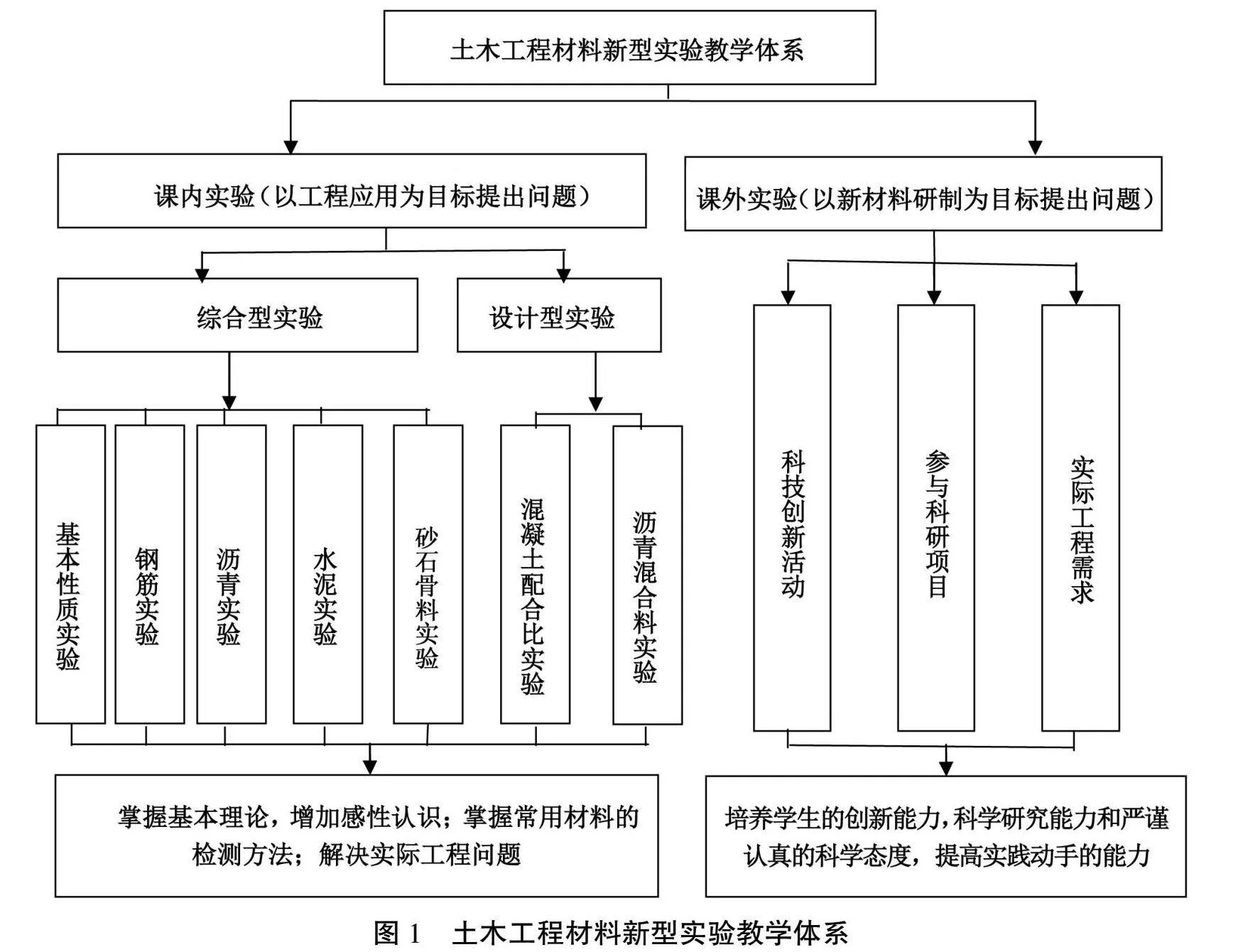

(二)"基于问题中心打造实践平台

传统的土木工程材料课程实验内容绝大部分都是基础性和验证性实验,如材料基本性质试验、水泥性能试验、混凝土性能试验等,学生在试验过程中大多是进行简单的模仿操作,试验环节对培养学生的动手能力、实践能力和创新能力没有发挥充分作用,为了改善这些教学弊端,提高试验水平,土木工程材料课程积极进行土木工程材料实验室和国防工程新材料俱乐部建设,基于问题中心打造实践平台。

根据课程内容,将试验内容设定为三个不同层次开展实验,第一个层次为基础试验层次,主要开展基础性和验证性试验,如常用土木工程材料的性能试验,包括材料基本性质试验、水泥性能试验、钢筋性能试验等;第二层次为综合试验层次,主要开展综合性试验,如综合性军事工程应用型试验,包括高强及高抗侵彻混凝土配制、耐腐蚀混凝土配制、抢修抢建材料优选及配制等;第三个层次为研究试验层次,包括材料学科学术竞赛、科研项目等,这一层次的试验主要针对学有余力和对材料研究有浓厚兴趣的优秀学生,培养他们的创新能力和科学研究能力,为以后向更高层次的研究生学习打下坚实基础,如图3所示。

(三)"加大综合性、设计性、研究性实验内容

把对材料单项性能的实验转变为包括材料加工、制备和结构、性能和使用一体化综合性能实验。如混凝土的配合比设计实验,从原材料选用、配合比设计、材料制备和性能测试等一系列问题都需要学生自己思考、自主设计、动手操作、分析实验数据和优化实验结果,并逐一解决在这一过程中的种种问题,真正把书上的理论知识用来解决实际工程问题。

(四)"参与科研项目和参加科技创新活动

通过参与科研项目和参加各种创新活动,培养学生的创新能力和科学研究的能力,提高学生对材料科学探究的兴趣和创新能力。如组织学生参加新材料创意大赛、混凝土配合比大赛等,按照混凝土的特殊要求和条件配制不同种类的混凝土,学生在整个设计和配制过程中要将理论知识转变为工程实际应用,解决原材料选择、配合比计算、混凝土拌合调整等许多问题,因此培训和比赛过程实际就是一个以问题为中心的特殊教学环节,通过分析问题、解决问题的学习操作过程使学生的科研创新能力得到巨大的提升和飞跃。

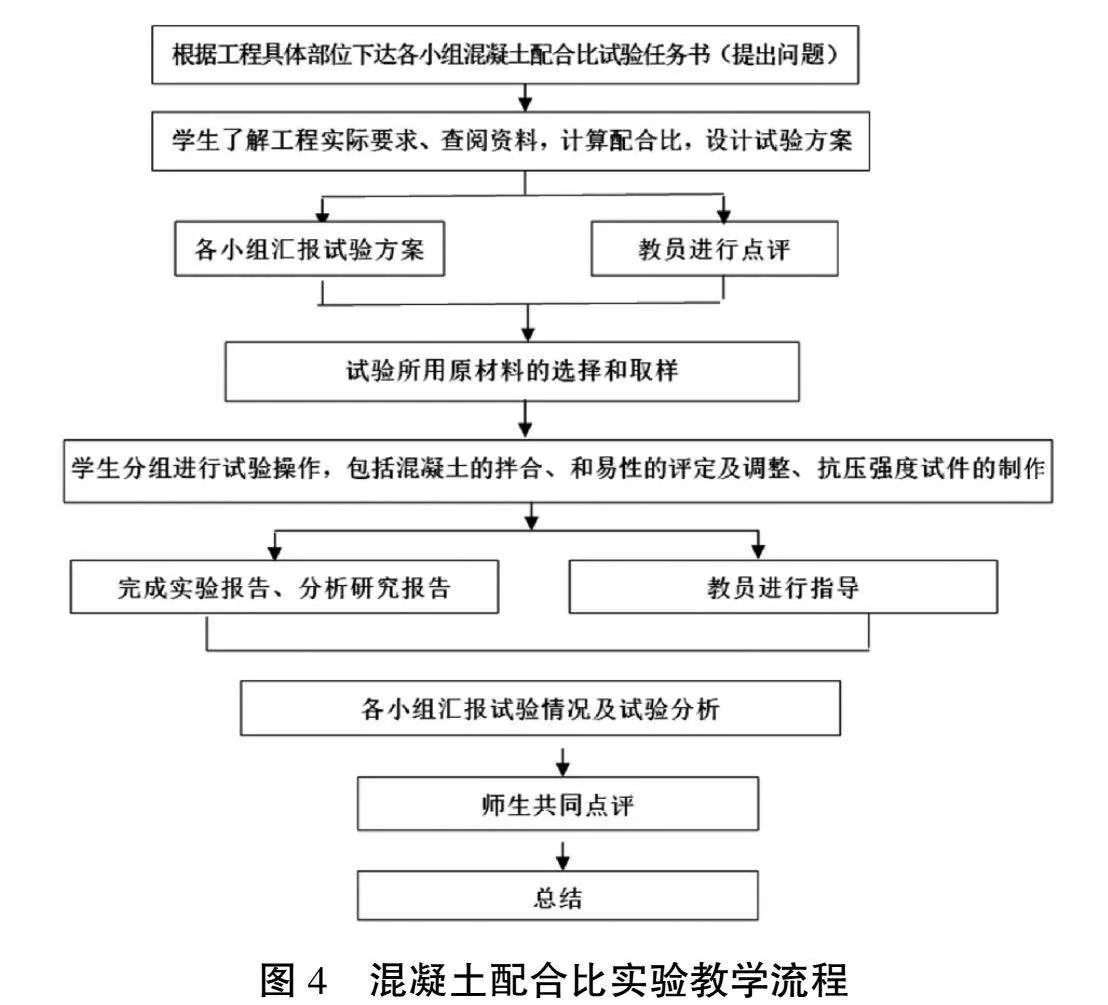

(五)"以问题为中心优化实验流程

土木工程材料传统的实验教学流程通常是按照老师讲解的实验步骤,熟悉要使用的仪器设备,对规定材料的性质进行验证型实验。而在以问题为中心的土木工程材料实验教学体系下,实验教学是基于问题为中心,即采用基于解决工程实际问题的实验教学方法,首先以实际工程不同部位所需的材料为实验题目,包括材料的优选、材料的配制、材料的加工及施工等各个环节,从而给学生实验提供真实的工程实际背景,使学生分析工程问题、材料需求、存在问题等,进而完成查阅资料、自主学习、制定实验方案、配制材料等一系列实验任务,这样不仅使学生了解了工程实际,提高了分析、解决工程实际问题,更重要的是充分发挥了学生的动手操作能力和创新能力。例如以普通混凝土配合比试验为例进行的教学流程图如图4所示。

三"实验教学优化设计的效果分析

在常规的实验教学模式中,土木工程材料实验大多是对常规材料性能的验证性实验,分析判断材料的性质。教师往往是演示者,学生是模仿者,这样的实验没有为学生提供分析判断的条件,学生缺乏学习的积极性和主动性,创造性思维发挥不出来。而在新型的土木工程材料实验教学设计中,以问题为中心和牵引,以实际工程为背景,以满足工程实际需要为目标,始终以解决实际问题开展实验工作,包括学生自己查阅资料、协作交流、制定实验方案、独立试验、分析数据和撰写实验报告。在整个实验教学过程中学生始终是带着问题进行实验,学生学习的积极性和主动性被极大地激发和调动了,他们往往对自己的能力和水平有了更新的认识,自信心和创造力充分发挥。同时,每个实验增加一些研究性实验内容,引入更多未知的材料问题,引导学生进行思考,启发和诱导学生探索材料科学奥秘探索,培养对材料科学研究的浓厚兴趣,对以后从事科学研究打下坚实基础。

经过多年的实践与探索,这种以问题为中心的实验教学模式取得了良好的教学效果,学生的动手操作、工程实践能力明显增强,在后期的施工实习和实际工作中,能根据工程要求,正确选择、合理使用材料,分析解决工程实际问题,同时对实际工程材料检测的程序、方法等有了深入的认识和实践,施工组织管理能力及解决实际问题的能力大大增强。

通过参加课外研究型实验项目,学生的综合素质、创新能力得到大大提高。学生在每年一次的陆军工程大学“卓越杯”科技创新活动中多次获奖,近年来多次参加全国大学生混凝土配合比大赛,从原材料选择、配合比计算、混凝土配制到混凝土检测,全程由学生自主完成,由于在实验教学环节进行了这样的训练,因此多次取得了全国二等奖以上的好成绩。另外通过参与教员的科研项目,学生大胆设想、勇于实践,解决了一个又一个在书本上没有遇到的问题,学生的科研兴趣大大增强,动手实践能力大大增强,善于发现问题、解决问题,为以后进行科学研究打下了坚实基础。

四"结束语

实验教学是理论与实际、知识与技能相结合的过程,要提高实验教学质量,关键在于不断优化实验内容,完善实验流程;加大综合性、设计性、研究性实验;改革实验教学方法,采用新型土木工程材料实验教学模式,建设以问题为中心的研究型实验教学体系,从而充分发挥实验教学在培养学生的创新能力和工程实践能力方面所具有的特殊作用。

参考文献:

[1]李红英.对标金课标准的土木工程材料课程改造探索[J].高等教育研究学报,2020(3):98-103.

[2]李红英.“四位一体”综合教学模式在建筑材料课程中的运用[J].高等建筑教育,2007(2):85-88.

[3]米文愉.土木工程材料实验教学设计的优化[J].华北科技学院学报,2009(1):115-117.

[4]戴银所,宋以胜,李锐,等.基于SPOC平台的问题中心教学模式探索[J].高等建筑教育,2016,25(6):143-146.

[5]李红英.工程类本科专业技术基础课程模式改革与实践[J].高教论坛,2013(11):64-66.

[6]孙家瑛.将科研活动融入土木工程材料课程教学实践探讨[J].教育教学论坛,2014(11):163-165.

[7]张武满,张迎晨.基于设计性试验提升本科生自主创新能力——以土木工程材料实验课程教学改革为视角[J].高等建筑教育,2019,28(1):106-109.

[8]杨溥,贾传果,刘立平,等.工程实验与理论教学的融合方法研究[J].高等建筑教育,2020,29(1):140-147.

[9]陆菁菁.生物技术专业优质实验课程教学改革探索[J].实验室研究与探索,2021,40(1):176-179.

[10]孟玉兰,陈茜,张薇,等.基于创新能力培养的本科生综合实验设计[J].实验室研究与探索,2021,40(2):182-185.