我国高中阶段职普融通政策执行的现实阻滞与推进策略

摘 要 高中阶段职普融通是推动职普协调发展的主战场与核心区,其政策的有效执行是打破职普固有壁垒、构建协同教育体系、满足多元发展需求的重要前提。基于史密斯政策执行过程模型,从政策本体、执行机构、目标群体、政策环境四个维度系统探讨高中阶段职普融通政策的执行过程。研究发现,我国高中阶段职普融通政策在执行过程中存在政策体系的内在限制、地方政府的执行动力与效率不足、利益相关主体普遍深陷认知危机、职普融通战略缺乏广泛社会认同等现实阻滞。为达到政策执行的理想化效果,未来应优化顶层设计,健全职普融通的指导体系;强化执行效力,完善职普融通的协同机制;深化目标群体认同,拓宽职普融通的参与渠道;净化执行环境,重塑职普融通的生态场域。

关键词 高中阶段教育;中职学校;普通高中;职普融通;史密斯政策执行过程模型;职普协调发展

中图分类号 G718.3 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)33-0049-07

一、问题提出

改革开放以来,我国在高中教育阶段推行职普分流政策。1983年,教育部等四部委印发《关于改革城市中等教育结构、发展职业技术教育的意见》,明确提出确保各类职业技术学校在校生与普通高中在校生比例大体相当[1]。这一规定作为职普分流的核心政策导向被沿用至今。客观而言,职普分流作为一种有效的人才分类以及构建现代职业教育体系的关键手段,不仅为我国经济发展与社会建设输送了大批技能型人才,亦改变了单一的教育结构,促进了职业教育与普通教育两种不同类型教育的形成。然而,随着职业教育内外部环境的变化,高中阶段职普分流政策在实践中产生了众多新问题,面临异化风险[2],主要体现在贯彻职普分流政策客观上使职业教育与普通教育逐渐处于一种分离状态,两种教育类型之间的隔阂因在义务教育阶段后分流而表现得更加突出。伴随我国经济转型升级、技术更新迭代以及复合型人才需求增长,职普融通成为我国高中阶段教育改革无法回避的必然趋势,客观上要求破解长期以来导致高中阶段职业教育与普通教育双轨并立、泾渭分明的发展障碍。

凡教育,皆含职业之意味[3]。职业教育自身具有技术性和人文性的双重属性,与普通教育具有共同发展的内在一致性。近年来,我国颁发诸多深化与激活职业教育发展的政策文件,明确提出了高中阶段职普教育融合协调发展的方向。例如,2017年12月,国务院办公厅在《关于深化产教融合的若干意见》中首次明确指出要建设职普融通的综合高中[4],这一重要表述标志职普关系迎来全面融通的新阶段。2019年6月,国务院办公厅印发《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》,进一步明确了高中阶段职普融通的主要途径,指出要推进中职学校与普通高中学分互认、课程互选、学籍互换,实现职普教育之间的资源共享和互通[5]。2021年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,再次强调要加强各学段职普教育渗透融通,并对其提出了明确的规范要求[6]。2022年4月,新修订实施的《中华人民共和国职业教育法》(以下简称“新《职业教育法》”)将有关“职普分流”的表述修订为“在义务教育后的不同阶段因地制宜,统筹推进职业教育与普通教育协调发展”,并指出“职业教育与普通教育要相互融通,不同层次职业教育要有效贯通”[7]。由此,我国高中阶段职普融通正式上升为法律规定,步入有法可依的新发展阶段。高中阶段职普融通已然成为新时代推进国家教育体系现代化的重要政策话语和改革方向。

事实上,政策制定的内容和理想目标只有在执行过程中得到政策执行主体有效、正确的转化和落实,并满足大多数政策利益主体需求,才能显示出其应然价值。然而,目前学界普遍对我国高中阶段职普融通政策执行问题关注不多,现有研究多围绕有关职普融通内涵价值的本体探讨[8]、职普融通实践模式的理论构建[9]以及职普融通具体过程的多元障碍开展[10]。既有研究虽为职普融通从政策构想到实践运行提供了积极的方向,但较少涉及职普融通政策的执行过程要素,尤其是较少聚焦高中阶段的职普融通政策执行过程。基于此,本研究基于史密斯政策执行过程模型,从动态复杂的整体视域对我国高中阶段职普融通政策执行存在阻滞的多重影响因素进行全面分析,还原政策执行过程中的复杂生态,并针对性地提出相应的推进策略,以期推进未来我国高中阶段职普融通政策的有效执行和系统优化。

二、理论基础与分析框架

(一)理论基础:史密斯政策执行过程模型

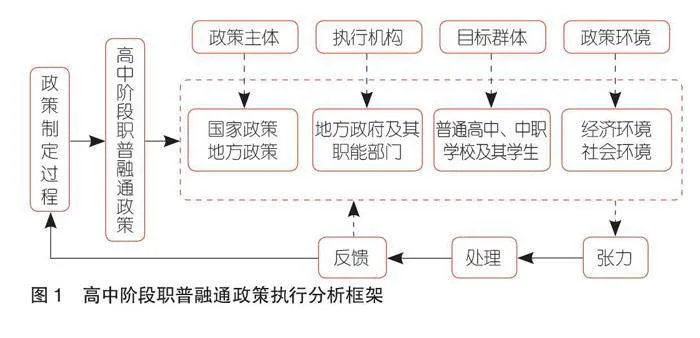

政策执行产生偏差是多种因素共同作用的结果,而非单一因素所决定的。美国著名政策学家史密斯(T.B.Smith)系统剖析了政策执行过程及影响因素,并据此建构了政策执行过程模型。史密斯基于公共政策执行的复杂性,提出了政策本体、执行机构、目标群体、政策环境四个因素。政策本体强调政策类型、内容、形式等的合理性、科学性与可行性,是达到政策制定者期望的理想化效果的基础。执行机构是承担政策执行责任的主体,涉及影响政策落地效果的执行组织架构、个体执行方式与执行能力等要素。目标群体是与政策具有相关切身利益且受政策直接作用的对象,该群体对政策的理解度、认知度及支持度对政策执行具有直接影响。政策环境是指制约政策执行的各种环境因素,主要涵盖自然、政治、经济、文化等方面。史密斯进一步指出,政策执行结果与预期结果产生偏差源于这四个因素在相互作用过程中产生的“张力”,而处理这种紧张态势下的“张力”需要通过制度化或非制度化的方式,以实现各因素彼此之间的协调配合,从而共同作用于政策目标的达成及政策的有效执行[11]。

(二)分析框架:职普融通政策执行逻辑

相较于既往政策研究,史密斯政策执行过程模型层次更加清晰,不仅关注政策本身对政策执行的影响,还更加强调除政策本体以外的多重主客体因素,如执行机构、目标群体和政策环境。这种综合考量极大地拓宽了政策执行的研究视野,使政策执行分析更加具有说服力和可行性。在教育领域,史密斯政策执行过程模型被诸多研究采用,主要用于分析影响教育政策执行的因素与探讨教育政策执行的具体问题。高中阶段职普融通政策执行极具复杂性,本质上是多方利益相关者基于自身利益进行博弈的过程,与史密斯政策执行过程模型呈现出较高的耦合性和适切性。鉴于此,本研究引入史密斯政策执行过程模型作为分析工具搭建我国高中阶段职普融通政策执行分析框架,见图1,剖析影响我国高中阶段职普融通政策执行阻滞的深层次原因,以期为高中阶段职普融通政策的长效深入执行探寻推进策略。

三、我国高中阶段职普融通政策执行的现实阻滞

21世纪以来,我国涉及职业教育的重大政策均对高中阶段职普融通提出了政策要求。此类政策的出台既体现了推动中职学校与普通高中的相互融通已逐渐成为国家教育改革的重要战略,亦为开展高中阶段职普融通工作提供了重要的政策基础和方向指引。然而,由于受到政策本身尚不够健全、相关主体利益冲突、政策信息理解不准确等影响,我国高中阶段职普融通政策在执行过程中面临诸多阻滞,致使政策理想与现实产生鸿沟。

(一)政策本体:职普融通政策体系存在内在限制

政策本身的科学性和可行性是影响政策执行的基础因素。高中阶段职普融通政策执行在很大程度上取决于政策顶层设计是否科学合理。我国高中阶段职普融通政策体系仍在发展建构中,其本身存在的内在限制性因素在一定程度上影响了政策内容的规范性和政策执行的可操作性。

1.国家政策顶层设计标准阙如

我国陆续出台多项政策,以推进中职学校与普通高中之间的“立交桥”建设,但是目前高中阶段职普融通仍处于实践探索阶段,尚未形成成熟的职普融通模式和经验,且缺乏针对性的政策支撑。具体而言,其一,指导高中阶段职普融通的专项政策尚未出台,国家层面关于高中阶段职普融通的政策规定基本依附于其他有关职业教育的政策文件,是大职业教育政策内容中的局部浅描。专项政策和配套政策供给的缺失,使高中阶段职普融通政策内容与一般意义上的职普融通政策趋同,各项相关政策缺乏相互支撑的互补性和衔接性,难以建构系统性和实践操作性强的政策指导体系。其二,高中阶段职普融通相关政策内容过于宽泛,既未对职普融通的内涵进行规范界定和具体诠释,亦缺乏具体实践层面的实施途径和细则。自我国2017年首次在政策文件中提出“职普融通”这一话语至今,政策层面关于高中阶段职普融通的概念、特征、标准等具体内容尚未有明确说明和科学界定。这类限制性因素导致政策执行难以有效精准地把握高中阶段职普融通的内在精髓和深刻要义,配套的实施意见或方案也因缺乏指导而难以落地。由此可见,当前我国高中阶段职普融通因其政策内容边界不明确、操作规程和保障措施标准尚未达成统一,不仅缺乏上位持续的政策指导,亦阻滞了其形成有效的组织基础。

2.政策工具组合配置功能有限

迈克尔·豪利特和M·拉米什(Michael Howlett amp; M. Ramesh)根据政府与管理部门提供公共物品与服务水平的不同,从强到弱将政策工具依次划分为强制性政策工具、混合型政策工具和自愿性政策工具[12]。已有研究指出,实现“职普比大体相当”的强制性政策工具在高中阶段职普融通的发展中长期占据主导和支配地位,与延缓分流、学籍互通的混合型政策工具和自愿性政策工具并不协调[13]。在政策执行过程中,强制性政策工具的使用有利于直接体现政策制定方的意志与意图,为政策贯彻执行提供权威,提高了政策执行效率。然而,强制性政策工具具有二重性,这意味着在政策实施初期能够达到迅速推广的目标,但随着政策执行的纵深实践,过度强制性力量的推动不仅易使政策工具组合失衡,引发混合型政策工具和自愿性政策工具效应的减弱或缺位,也易使政策执行主体自主性受损。我国高中阶段职普融通政策工具配置失衡问题无疑在一定程度上激化了职业教育与普通教育的分轨矛盾,加重了“两种学籍制度、两种管理制度”的政策局限。事实上,政策工具之间的不协调已然损害了高中阶段职普融通政策体系的可持续性与整体性,使政策执行产生导向性偏差。

(二)执行机构:地方政府的执行动力与效率不足

地方政府及其职能部门的执行水平是影响高中阶段职普融通政策执行效果的关键因素。我国高中阶段职普融通政策的实施过程遭遇明显阻滞,与地方政府执行的动力与执行效率等问题密切相关。

1.地方政府执行的悖论风险

高中阶段职普融通是高中阶段职普分流的题中应有之义,架起了中职学校与普通高中之间的桥梁。但是,地方政府作为高中阶段职普融通政策的执行主体,较少将高中阶段职普融通政策和职普分流政策统合起来,反而将两类政策分割来单独执行[14]。地方政府一方面试图通过倡导课程改革、招生考试改革、学籍管理改革及发展综合高中等措施以推进高中阶段职普融通政策的落实,另一方面在高中阶段普遍实施严格职普分流教育政策,在两类学校的资源投入、招生政策、课程设置、学生出路等方面设置严格界限。由此可见,地方政府在高中阶段职普融通政策执行中呈现出一定的执行矛盾,随着该矛盾的日渐突出,政策失灵风险加剧,地方政府在一定程度上易陷入执行混乱的困境。

2.政策执行存在功利化倾向

政策制定和执行过程是政府利益选择和博弈的过程,即政府基于利益最大化原则进行策略选择[15]。目前,在高中阶段职普融通政策执行过程中,地方政府会更多地从当地利益、领导者利益及眼前利益的契合度出发,对中职学校和普通高中进行价值排序,产生选择“偏好”,进而在其规定的自主权范围内对高中阶段职普融通政策进行自主判断和选择性执行。受困于“政治晋升锦标赛”,高升学率、高本科录取率等往往利于打造优秀教育“名片”,直接凸显地方政府的教育政绩。因此,地方政府往往多以政策是否符合其利益、体现其政绩为依据,采取选择性执行行为,具体表现为将“鼓励高中阶段学校多样化发展”窄化为大力推进普通高中多样化发展,将条件较差、见效较慢的中职学校置之度外,对职普发展呈现“冷热不均”的态度[16]。地方政府对高中阶段职普融通政策进行功利性执行的现实,显然与高中阶段职普融通政策所倡导的职业教育和普通教育处于同等重要地位且协调发展的理念相违背。

3.执行部门之间协调参与不畅

任何重大公共政策目标的实现需依赖于多部门合作和配套政策的供给[17]。我国高中阶段职普融通政策本质上属于公共政策范畴,目标的实现既需要部省之间的协调推进,亦需要地方政府及其各部门之间的协同配合,然而在实际政策执行中却出现了“孤岛现象”。具体而言,一方面,国家和地方政府之间协调推进机制尚不明确。高中阶段职普融通政策赋予地方根据经济和教育发展情况灵活设置“职普比”的自主权,其目的是打破传统中职学校和普通高中的“二元分离”局面。就实际而言,地方政府多数主要以指导性、强制性职普比的指令方式下达要求,并层层分解考核指标逐级“发包”给下级单位[18],使高中阶段职普融通政策要求难以及时、有效地转化为政策实践,导致政策执行低效甚至无效。另一方面,地方政府执行部门之间协同参与机制不具体。高中阶段职普融通政策执行涉及政府多方职能部门,其执行机构不仅需要地方教育主管部门参与,也需要地方财政、土地、就业等部门的协同配合。在实际过程中,由于政府职能部门之间职责划分模糊、责权不明,职普融通事项一般归口于权力序列较低的教育部门,从而导致执行主体难以统筹其他部门开展职普融通。

(三)目标群体:利益相关主体普遍深陷认知危机

在政策执行过程中,目标群体作为政策的直接利益主体,对既有政策的认知程度直接影响政策执行的成效。具体到高中阶段职普融通,学校和学生均隶属于政策目标群体范畴,二者对于该政策的认知及其认同情况对政策执行进程具有一定影响。目标群体对高中阶段职普融通存在不同程度的认知偏差,将致使其参与动力被较大程度地消解。

1.学校生态位的协调失衡

职普生态协调离不开各级各类院校的各安其位、各展其能。在高中阶段职普融通政策落实过程中,受“高考指挥棒”的影响,升学率被认为是衡量学校办学质量的唯一指标。因此,大部分普通高中将学校的整体利益局限于升学教育,其工作围绕如何提高升学率来运转,具有浓厚的高考主义倾向,而参与职普融通与升学考试并无直接紧密的联系,甚至对其升学效益产生妨碍。由此,普通高中无心推动职普融通,大多采取应付的态度,甚至不配合、不支持。相较于普通高中,目前我国中职学校内涵建设普遍不足,面临学校实力较弱、办学效益不高、生源质量低等困境,“空小散弱”现象明显[19]。在此背景下,中职学校对职普融通政策虽然一般持积极态度,但囿于传统中职学校发展思维,目前部分中职学校办学定位单一,主要以就业为导向,而升学功能弱化。即使是职业高中,在人才培养方面亦存在“重技能轻知识”导向[20],以职业技能培养为主,忽视文化素质培养。中职学校由于发展思路的认知偏差和路径依赖,在职普融通实践中也难以深入。

2.学生双向流动遭遇梗阻

职普融通旨在突破中职和普高的孤立状态,为学生创造职普双向流动的条件,并为其提供多元的路径选择。事实上,学生不仅在中职学校与普通高中之间的横向流动不顺畅,其纵向上升渠道亦面临狭窄困境,这极大抑制了职普融通的政策效应。具体而言,一方面,中职学校和普通高中的学生学习成果在价值层面呈现难以调和的局面。学生在成果互认、学分互通、学籍互换等道路上困难重重,难以在职普教育间自由流转。另一方面,不同层级教育之间缺乏相互衔接和相互贯通的机制。就目前而言,职教高考无论是在制度、规模,还是重视程度方面,都无法与普通高考相提并论,其在实施过程中变形、扭曲[21],考试内容偏重文化科目考核、考试形式多以笔试进行、评价方式存在简单量化倾向等。中职生难以在职业教育体系中获得本科及以上更高层次的教育机会,学生流通路径不畅、多样化成才路径受阻导致高中阶段职普融通政策遇冷。

(四)政策环境:职普融通战略缺乏广泛社会认同

政策环境对政策的制定与执行产生影响已然成为共识。我国高中阶段职普融通政策执行受到政治、经济和文化等环境因素影响。由于推进高中阶段职普融通已经成为党和国家的重大战略部署,故此,当前影响高中阶段职普融通政策执行的环境困境主要聚焦于经济和社会两个方面。

1.资源配置与供给存在系统性结构失衡

教育资源投入是新时期中职教育转型升级与高质量发展的重要保障。根据联合国教科文组织的统计,职业教育办学成本是普通教育的三倍左右[22]。在一系列政策引导下,各地方政府对中职教育的重视程度以及资源投入力度逐年增长,有力推动了中职学校和普通高中的协调发展。但是与普通高中相比,我国中职教育生均经费投入相对较低,二者生均教育经费的最高比值为1.49,并未达到国家标准所要求的2~3倍[23]。而生均教育经费是反映教育投入充足与否的关键性指标,这一定程度上体现了当前中职教育经费投入并未达到其办学标准和发展要求。再者,就中职学校的经费支出结构来看,中职教育经费主要用于事业性支出[24],被更多用来满足和维持刚性发展需求,在职普融通事项中的投入相对较少且不稳定。可见,中等职业教育既面临资源供给不足的困境,其内部资源配置结构亦存在明显的“生存”导向,制约了中职学校主动谋求融通发展的能动性和可行性。

2.职业教育长期受制于社会文化偏见

社会主流观念对教育制度的推进与实施具有重要影响,在很大程度上决定其应达成的价值目标和应遵循的基本准则[25]。“重学轻术”的传统思想一直潜在地影响高中阶段职普融通实践,是其政策执行难以回避的文化痼疾。具体而言,在社会主流观念中,“升学轨”的普通高中被视为资源配置高、办学条件好、师资力量强的正规教育,处于强势地位;而“技术轨”的中职学校则处于弱势地位。随着我国经济社会快速发展,高等教育发展进入普及化阶段,学生升学需求不断攀升。因此,“读普高上大学”成为学生及其家长的首要教育选择,学生在义务阶段分流时对普通高中更是趋之若鹜,社会上甚至产生了严重的“职普分流焦虑情绪”。可见,基于文化导向所形成的中职学校比普通高中“低人一等”的认知偏见,导致普通高中成为被选择主流。社会长期以来形成的对职业教育的文化偏见进一步加剧了高中阶段职普融通政策执行的不利处境。

四、我国高中阶段职普融通政策执行的推进策略

针对我国高中阶段职普融通政策执行过程中的“堵点”与“难点”,可从政策本体、执行机构、目标群体和政策环境进行“疏通”和“攻克”,以提升未来我国高中阶段职普融通政策执行的理想化效果。

(一)优化政策顶层设计,健全职普融通的指导体系

政策的生命力在于执行,政策本体是政策执行的重要基础和方向指南。为推进高中阶段职普融通政策的有效执行,政策制定方要提升政策的系统性、结构性和配套性,改变当下高中阶段职普融通政策分布散乱、相关政策配套不齐的现状。第一,健全高中阶段职普融通政策体系,完善配套政策供给。政府应出台高中阶段职普融通的专项政策并细化政策实施方案,厘清职普融通的政策边界,在纵向上形成“国家—省—市”三级衔接的高中阶段职普融通发展政策链条。同时,藉由高中阶段职普融通基础性政策文件为依据,出台有关高中阶段职普融通的多种辅助性政策,如学分互认机制和资历框架、主体问责机制、评价指标体系等,促进高中阶段职普融通政策的有机衔接,由一个政策走向一组政策,形成一主多辅的集群式高中阶段职普融通政策供给样态[26]。第二,合理配置政策工具,充分发挥政策工具合力。在高中阶段职普融通政策实施初期,政府自上而下的强制性干预或利于达到“职普比大体相当”的显性要求,然而随着职普融通环境的变化,若政策工具使用缺乏协调亦会阻碍高中阶段职普融通的长效发展。因此,政策工具的供给应与政策环境相适应,服务于统一的政策目标。高中阶段职普融通的政策工具配置应根据政策环境实现不同类型政策工具的优势互补,均衡混合型政策工具和自愿性政策工具配置,充分调动不同主体参与高中阶段职普融通的积极性,进而摆脱强制性政策工具主导的局限,为高中阶段职普融通政策开拓更广阔的空间域。

(二)强化执行机构效力,完善职普融通的协同机制

高中阶段职普融通政策理想化目标的达成有赖于各级执行机构积极响应及因地制宜地落实。第一,深化对政策的系统认知,走出执行误区。职普融通与职普分流是互通共生的有机统一体,分流不是分道扬镳,不是绝缘[27],亦不是分野,而是分工、分类基础上的融合。因此,地方政府应立足系统思维辩证思考有分有合、先分后合、合后可再分的职普关系[28],进一步深入理解政策制定意图与执行要领,把握职普融通和职普分流的内涵和核心要义,促进“柔性引导”的职普融通政策和“刚性保障”的职普分流政策的有机结合。第二,摒弃重政绩轻协调的发展理念,建立多元政绩考核评价体系。地方政府应“再脉络化”高中阶段职普融通政策的实质与价值意蕴,统筹区域内中等职业教育和普通高中教育的协调发展,认识到中职学校在实现“普及高中阶段教育”目标中必须扮演主角而非配角[29],在职普等值的基础上架构起高中阶段职普融通的通道。与此同时,约束地方政府功利性选择偏好,扭转传统以“升学率”为中心的政绩评价,将职普融通推进情况作为一个教育项目监测点融入地方政府的多元化绩效考核中,并积极推进第三方质量评价,保证评价结果的客观性、实效性。第三,形成纵向高位推动、横向联动治理格局。纵向上,发挥中央教育部门的统筹作用,各层级政府在“同构”框架下,根据事权的实际履行能力进行职责再分配[30],明确各自职责及权责关系,建立部省之间自上而下的信息传达和自下而上的信息反馈互通机制。此外,各级政府应在充分了解国家政策基础上结合当地教育的实际情况制定本土化职普融通意见、实施细则和负面清单,为当地开展高中阶段的职普融通工作提供基本遵循。横向上,高中阶段职普融通政策要具有较强的系统性,地方政府可探索设置高中阶段职普融通联合指导小组,整合教育、财政、人力资源和社会保障等部门,汇聚相关学校负责人、政策专家等,在利益相关主体的相互协商下开展政策研究、协商、制定与实施,按时总结职普融通实践中出现的共性问题和普适性经验,并形成典型案例加以推广。

(三)深化目标群体认同,拓宽职普融通的参与渠道

为保障高中阶段职普融通政策的有效执行,加强学校和学生对政策的认同和支持,将有助于减少因理念偏差所引发的政策执行阻力。第一,加大对高中阶段职普融通政策的宣传力度,矫正职普学校生态位。政府可通过主流媒体参与宣传职普融通政策,积极开展高中阶段职普融通的正面宣传。例如,通过定期举办交流会、研讨会、培训会等,组织区域内中职学校和普通高中的师生参与学习,以消除师生对职普融通政策的困惑和误读。同时,中职学校和普通高中在把握职普融通政策的基础上应准确识别自身生态位,突破“重技术”与“唯分数”的办学痼疾,做到“学术要素”与“职业要素”均有侧重,实现有效互动和深度融合。第二,打通职普转换之隔,拓展多轨升学渠道。职普融通的关键是弱化职普分层、淡化职普差异[31],实现职业教育与普通教育同一学段横向融通、不同学段交叉衔接。具体而言,中职学校和普通高中可开启教育合作,形成结对学校,通过有效整合文化基础知识、职业能力培养、师资、实验实训设备等资源,实现课程互选、学分互认、学籍互转和学生互动。例如,普通高中可构建职普多元联通的课程体系,将职业类课程以模块或科目嵌入教学,加强职业测评、职业体验等,通过提供专业与兴趣选择和多元化学习机会,纠正学生对于职普融通的认知偏差。又如,在中职学校或普通高中开设职普融通实验班、综合高中班等职普合作专门班级,并为其制定学科性课程与技术技能课程相结合的课程体系,原则上允许学生在规定时期内的学籍转换申请和对转入学生已修完课程的学分互认,打通中职学校和普通高中学生流通渠道。通过构建连接职普教育成果的本土化学分银行制度,建立学生学习档案,记录其课程学习、社会实践等方面所获学分,在此基础上以学分代替分数来衡量学生学业标准,并探索基于国外经验所搭建的同级职业教育和普通教育证书相对等值的国家资格框架,使职普学习成果的差异趋于最小化。同时,将职教高考作为职普融通变革的重要抓手,要以类型化教育评价为指导,同等重视职教高考制度建设与普通高考制度建设,由国家统筹规划制定可操作的标准体系,允许地方政府因地制宜,邀请企业、行业参与考试的具体实施,充分凸显职业教育的实践特色。通过建立更加多样化的高中阶段职普融通路径,使学生可以在“多轨”中双向选择、流动,激发其参与职普融通的意愿。

(四)净化政策执行环境,重塑职普融通的生态场域

为改善当前我国高中阶段职普融通政策执行的环境状况,整合多方资源、营造支持性文化环境,是夯实政策执行基础的重要路径。第一,拓展教育经费来源渠道,优化资源配置结构。政府主管部门应以“与职业教育发展需求相适应”为投入原则,建立公平与绩效并重的经费拨款机制,采取“帮扶性投入”方式进行资源的合理分配,设立经费投入最低线以平衡中职学校和普通高中的经费投入。通过创新高中阶段职普融通投资模式,开设教学设施建设、教育资源合作等公私合作项目,引导社会力量对高中阶段职普融通予以资金支持。同时,中职学校应提高自主筹资能力,合理有效吸纳社会资金,带动企业、社会组织等不同利益相关者通过校友捐赠、企业投资等方式为职普融通吸纳更多资金和资源,形成多元化的资金筹措渠道和长效的资源支持机制并精准聚焦自身职业特色与定位,主动对接区域经济发展和产业发展对综合性技能人才需求,在“双师型”教师队伍、高水平基地、综合高中班等利于职普融通发展的办学基础建设上投入充足资源。第二,加快技能型社会建设,打通高层次职业教育人才培养通道。相较于普通教育,职业教育内部缺乏完整的学位体系,与普通高等教育的互通也受制于体制机制障碍,职业教育与普通教育的文化资本深陷“优劣之分”的泥沼。因此,未来应构建贯通式现代职业教育体系,通过内生发展实现职业教育办学质量、类型地位和吸引力的提升。借鉴普通教育“高中—本科—硕士—博士”的整体贯通体系,打通“中职—职业专科—职业本科—专业学位研究生”一体化的人才培养体系,保障职教生在“双轨”中的双向选择与升学通道,从而为高中阶段职普融通、协调发展提供支持与尊重的文化环境。

参 考 文 献

[1]万卫.高中阶段普职规模“大体相当”政策的价值分析[J].现代教育管理,2019(6):60-64.

[2]金金,程天君.职普分流政策的变迁:脉络、结构与逻辑[J].华东师范大学学报(教育科学版),2023(6):26-37.

[3]黄炎培.新大陆之教育:下编[M].北京:商务印书馆,1917:7.

[4]国务院办公厅.关于深化产教融合的若干意见[EB/OL].(2017-12-05)[2024-06-28].https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-12/19/content_5248564.htm.

[5]国务院办公厅.关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见[EB/OL].(2019-06-11)[2024-06-28].https://www.gov.cn/zhengce/content/2019-06/19/content_5401568.htm.

[6]中共中央办公厅,国务院办公厅.关于推动现代职业教育高质量发展的意见[EB/OL].(2021-10-12)[2024-06-28].https://www.gov.cn/zhengce/2021-10/12/content_5642120.htm.

[7]中华人民共和国教育部.中华人民共和国职业教育法[EB/OL].(2022-04-21)[2024-06-28].http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_zcfg/zcfg_jyfl/202204/t20220421_620064.html.

[8]马延伟.论普职融通的价值导向与制度路径[J].职业技术教育,2023(4):24-30.

[9]刘丽群,王继玲.我国高中普通教育与职业教育融通的基本模式与发展现状[J].教育学术月刊,2015(9):3-11.

[10]李玉静,岳金凤.推进职普融通:内涵逻辑、现实困境与突破路径[J].职业技术教育,2022(33):19-25.

[11]SMITH T B. The Policy Implementation Process[J].Policy Sciences,1973(2):197-209.

[12]迈克尔·豪利特,M·拉米什.公共政策研究:政策循环与政策子系统[M].庞诗,等,译.上海:上海三联书店,2006:17.

[13]常宝宁.政策工具视阈下我国高中阶段职普融通政策研究——基于1978-2018年政策文本的分析[J].教育发展研究,2019(Z2):57-62.

[14]常宝宁.高中阶段普职融通教育改革的利益博弈与风险规避[J].中国教育学刊,2020(7):6-10.

[15]崔宝玉.政府规制、政府俘获与合作社发展[J].南京农业大学学报(社会科学版),2014(5):26-33.

[16]刘学东,魏亚.从“分流”到“协调”:“普职比大体相当”的价值意蕴与实践要求[J].教育与职业,2022(23):5-12.

[17]贺东航,孔繁斌.公共政策执行的中国经验[J].中国社会科学,2011(5):61-79.

[18]王星霞,牛丹丹.论高中阶段“普职比大体相当”政策的调整[J].教育研究与实验,2020(5):41-46.

[19]李剑萍.深入推进“双减”需要全面办好中等职业教育[J].教育研究,2022(3):31-34.

[20]肖纲领,熊亮州.普职协调发展的价值意蕴、实践困境与推进路径[J].教育与职业,2022(22):13-17.

[21]凌磊.被赋予的多样性:我国“职教高考”制度的困境与出路[J].中国高教研究,2022(1):63-68.

[22]教育部.新《职业教育法》将打通职业教育学生上升的通道[EB/OL].(2022-04-27)[2024-06-19].http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2022/54414/mtbd/202204/t20220428_623062.html.

[23]张文静,冉云芳.21世纪以来我国中等职业教育经费投入及影响因素分析[J].教育与职业,2021(4):32-39.

[24]韩凤芹,王胜华,张宇暄.中国职业教育财政发展七十年演变与启示[J].地方财政研究,2019(10):33-44.

[25]裴娣娜.对教育观念变革的理性思考[J].教育研究,2001(2):4-7.

[26]孙静,崔志钰.21世纪以来我国职普融通教育政策的演变逻辑、问题解析与优化建议[J].中国职业技术教育,2022(21):5-11+35.

[27]曾天山.健全普职教育融合体系对教育强国建设意义重大[J].中国教育学刊,2020(7):5.

[28]陆爱玉,崔志钰,倪娟.改革开放以来我国职普分流教育政策的演变逻辑、问题解析与优化建议[J].中国职业技术教育,2023(16):32-40.

[29]石伟平,郝天聪.新时代我国中等职业教育发展若干核心问题的再思考[J].教育发展研究,2018(16):16-20.

[30]邱实.同构视阈下的政府职责体系构建——理念转向、支撑条件与路径探索[J].南开学报(哲学社会科学版),2021(6):11-20.

[31]张继平.从普职分离走向普职融合:中考合理分流的价值诉求与实现机制[J].教育研究与实验,2022(6):80-86.

The Real Barriers and Promoting Strategies for Policy Implementation of Integration of Vocational and General Education in Upper Secondary Education in China

Ye Xiaoli, Qin Yuxin

Abstract" The integration of vocational education and general education in upper secondary education is the main battlefield and core area for promoting the coordinated development. The effective implementation of relevant policies is an important prerequisite for breaking down the inherent barriers between them, building a synergistic education system, and meeting diverse development needs. Based on the Smith Policy Implementation Process Model, this study systematically explores the implementation process of vocational education and general education integration policies from the perspectives of policy substance, implementing agencies, target groups and policy environment. The study finds that there are real obstacles in the implementation of vocational education and general education integration policies, including inherent restrictions in the policy system, insufficient executive power and efficiency of local governments, widespread cognitive crises among relevant stakeholders, and a lack of broad social endorsement for the vocational education and general education integration strategy. To achieve the idealized effects of policy implementation, the future should optimize top-level design, improve the guidance system; enhance executive effectiveness, and improve the synergy mechanism; deepen the identification of target groups, and expand channels for participation; and purify the implementation environment, and reshape the ecological field.

Key words" upper secondary education; secondary vocational schools; general high schools; integration of vocational and general education; Smith Policy Implementation Process Model; coordinated development of vocational and general education

Author" Ye Xiaoli, associate professor of Anhui University, postdoctoral researcher of Xiamen University (Hefei 230039); Qin Yuxin, master student of Anhui University

作者简介

叶晓力(1993- ),男,安徽大学高等教育研究所特任副研究员,教育学博士,厦门大学教育研究院博士后研究人员,研究方向:教育政策与治理(合肥,230039);秦玉欣(1998- ),女,安徽大学高等教育研究所硕士研究生,研究方向:教育政策与治理

基金项目

2023年度全国教育科学规划教育部重点课题“高中阶段职普协调发展的社会支持体系研究”(DJA230361),主持人:肖龙