国际劳工组织核心技能框架的演进历程、实施动因与价值审思

摘 要 为应对不断变化的工作世界,国际劳工组织核心技能框架的制定先后经历了萌芽期、发展期、成熟期,并于2021年提出《21世纪生活与工作核心技能全球框架》从而进入稳定期。促使框架形成的因素包括技术型、全球化、绿色型、成长型与危机型驱动,其目的指向经济、教育与社会领域,内涵分类为社交和情感技能、认知和元认知技能、基本数字技能以及绿色工作的基本技能。对框架从人本之维、全纳之维、绿色之维、基准之维以及意识之维进行价值审思,呈现道技合一、多元融合、和谐共生、公平底蕴以及主体关怀等技能价值,帮助劳动者灵活适应工作世界。

关键词 国际劳工组织;《21世纪生活与工作核心技能框架》;工作世界;核心技能

中图分类号 G719.1 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)33-0062-11

1919年,作为一战《凡尔赛条约》产物的国际劳工组织(International Labour Organization,ILO)以国际联盟的附属机构形式一直存续至今,其组织宗旨主要是为促进充分就业和提高生活水平。2019年恰逢ILO成立百年,《未来工作百年宣言》正式发布,指出在科学技术革新、人口结构变化、生存环境改变以及全球化趋势推动下,工作世界正发生深刻变革,对人类工作性质和职业尊严将产生深远影响[1]。2021年底,ILO通过并确立《21世纪生活与工作核心技能全球框架》(Global Framework on Core skills for Life and Work in the 21st Century,以下简称《框架》),重申核心技能应对当前工作世界不断变化的重要性及可行性。

一、国际劳工组织核心技能框架的政策演进

为确保劳动者能够获得其工作生涯所需知识、技能与资格认证,ILO一直致力于技能框架的制定和完善。这不仅是各国政府和社会各界的共同期待,更是ILO保障劳动者权益的职责所在。ILO最早的技能框架实践始于1956年,随后在不同阶段以各种宣言、公约、建议书和法律文书等形式对核心技能展开探讨。

(一)萌芽期(1956-1970年):重视生产安全

起初,相关技能规定是以生产安全的规范文书形式出现在工业领域,核心技能等专业术语还未确定。1954年,ILO编订《供政府和工业界指导的工业场所安全规章示范守则》(Model Code of Safety Regulations for Industrial Establishments for the Guidance of Governments and Industry),将工业领域技能定义为掌握组装、改动、修理、精加工、装瓶、罐装、清洁、洗涤、印刷、染色、分类和包装等安全标准[2]。随后十余年由于工业结构相对稳定,技术发展趋势相对放缓,相应的技能形式变动不大,仍以安全条例的形式出现在不同领域。比如,1970年5月颁布的《建筑及土木工程工作的安全及健康条例》(Safety and Health in Building and Civil Engineering Work)中将相关技能界定为建筑设计、土地规划、材料采购与施工、安装验收以及安全监管与评估等方面[3]。在该阶段,关于“核心技能”的术语并未在相关文件中明确出现,而且有关核心技能的初始要义尚且集中在如何制定安全生产的标准条例等方面,还未对劳动者个人权益给予足够关注。

(二)发展期(1970-2000年):关注公平正义

20世纪70年代,人们逐渐发现经济快速发展并未有效弥补“工作世界的缺口”,反倒形成技能“马太效应”导致“强者恒强”,故ILO通过多次决议要求各成员国关注青老年、部落儿童、女性及残疾人等弱势群体的技能习得问题。例如,ILO第136号决议《特别青年计划建议书》(The Special Youth Schemes Recommendation)提倡青年需要掌握基本技能以适应不断变化的社会发展,并积极参与国家建设[4]。1975年,《人力资源开发公约》(Human Resources Development Convention)提出,各成员国应逐步扩大、调整和优化职业教育体系,以满足各行各业不同岗位青壮年劳动者的技能发展需要。1989年,《土著和部落人民公约》(The Indigenous and Tribal Peoples Convention)第29条明确“传授一般知识和技能帮助土著部落等弱势群体的儿童,充分和平等地参与当地社区和国家社会生活,这应是为弱势群体提供的技能目标”[5]。1996年,《家庭工作建议书》(The Home Work Recommendation)开始将女性以“家庭工人”的身份提上议程,希望她们掌握非传统技能、领导力和谈判技能等工作技能。1999年1月,ILO签署多份文件旨在保护北非、南美洲及东南亚等国家和地区妇女、青年、老年与残疾人有平等参与技能学习的机会,并在相关领域提供特殊技能框架以帮助其获得体面工作[6]。在该阶段,ILO正在朝向加强不同群体公平参与工作世界的正义方向努力,但核心技能框架的实施主体尚未成形。

(三)成熟期(2000-2021年):强调技能多元

进入21世纪,全球化发展态势愈加凸显,广泛互联的产业市场对劳动者技能素质要求也渐趋多元化。ILO《关于人力资源培训和开发的决议》(The Resolution concerning human resources training and development)提出,“人们如果接受广泛的教育培训,拥有基础可转用的高级技能,包括团队合作、解决问题、信息和通信技术以及沟通和语言技能、独立学习以及远离职业危害和伤病的安全意识,那么这种技能组合就能使他们快速适应劳动世界的变化”[7]。直至2002年,核心技能才第一次以正式术语出现在ILO官方文件中,而且是以伞状概念的开放姿态接纳后续改变。2004年,作为增改版的《人力资源开发与培训建议书》(Human Resources Development Recommendation)对核心技能补充道,“终身教育和培训有助于个人核心技能发展,能够促进积极的公民意识,其中包括基础知识、阅读、写作和算术技巧,以及正确使用信息和通信技术的能力”[8]。随后在《国际劳工大会关于提高生产率,推动就业增长和发展技能的结论》(The International Labour Conference’s Conclusions on Skills for Improved Productivity, Employment Growth and Development)报告中再次强调,“有效的技能开发需要采取全纳方法,包括培养核心技能,即读写、算术、沟通、团队合作、解决问题和学习能力,而核心技能的培养、工人权利意识和对创业精神的理解是终身学习和适应性能力的基石”[9]。然而在该阶段,核心技能仍处于概念扩容阶段,即便2013年发布的《增强青年就业能力:是什么?为什么?以及如何?——核心工作技能指南》(Enhancing Youth Employability: What?Why? And How? Guide to Core Work Skills)已将54项核心技能分为4个领域详加阐释,但“并未就工作世界与终身学习两大背景作出相应修正,从而忽视当前数字化及绿色化转型所造成的影响”[10]。

(四)稳定期(2021年至今):强化可持续性

新冠疫情等事件对就业市场造成巨大影响,同时波及劳动者的技能结构更新。ILO最直观的可视化证据便是核心技能相关文件于2021年达到峰值(456份),随后便呈现出一段相对稳定的可持续发展态势。一方面原因在于2021年《框架》正式颁布标志着核心技能分类与定义已经成型,正在为劳动者进入工作世界提供相对稳定的技能借鉴;另一方面原因来自ILO对可持续性发展的重视。比如,2023年9月,ILO在《适时为可持续发展目标8采取行动:整合体面工作、持续增长和环境完整性》(Time to Act for SDG 8: Integrating Decent Work, Sustained Growth and Environmental Integrity)中宣称,核心技能是劳动者获得体面工作和提高生活水平的关键,人们需要掌握核心技能以便实现全面、高效、可持续的体面工作,此后核心技能将更加关注数字转型、绿色经济以及终身教育等方面的可持续发展[11]。

二、国际劳工组织核心技能框架的驱动溯因

《框架》认为导致工作世界深刻变革的五种驱动因素分别是技术革新、生产与贸易全球化、环境可持续发展、人口结构变化以及新冠疫情危机,在对职业性质、未来生活以及人类生存发展产生深远影响的同时,也从高阶思维、横向能力、环保意识、元认知体验以及数字素养五方面重塑着技能结构。

(一)技术型驱动加速工作世界自动化程度,凭借高阶思维彰显工作主体的不可替代性

技术型驱动是以机械设备、自动化生产线、生物信息工程、物联网与区块链以及虚拟现实等技术创新颠覆人类生产劳动方式,波及范围将涉及人类传统的体力劳动、程序化机械劳动、重复性手工劳动以及标准化制造领域,继而引发经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)所说的“技术性失业”。换言之,自动化将成为技术型驱动下未来工作世界的主要特征,自动化程度越高以及技能偏向性越强意味着人类工作主体被取代的风险越大。虽然技术革新可以大幅提高生产力从而将人从繁重的物质劳动生产方式中解放出来,但依赖高阶思维的非物质劳动包括创造性制作、情感性服务以及道德性关怀仍将在很大程度上保留下来。

一方面,未来工作全球委员会援引多方研究发现,自动化正在对不同国家和地区的工作性质和岗位内容产生不同程度的影响。美国学者在2015年研究发现有47%的国内劳动者将面临工作岗位被自动化设备取代的风险,而在东盟五国中的同一调查研究更是显示这一比例将于未来20年内上升至56%。2016年世界银行认为发展中国家有2/3的就业岗位将被自动化设备渗透,而同年经合组织(The Organization for Economic Cooperation and Development)则发现,虽然发达国家只有9%的工作岗位将会实现完全自动化,但有数据显示尽管50%~70%的工作不会被完全取代,但部分工作流程也会引入自动化,随之而来不仅是工作方式的改变,也将引发技能主体的结构性变革。在2018年,全球有近一半跨国公司预计到2022年,自动化将导致全职员工数量大幅下降,随后的新冠疫情既佐证了这一观点也加剧了这一趋势,比如远程协作与电子办公等工作形式将迫使劳动者提高工作韧性为自动化作好准备[12]。

另一方面,技术型驱动的工作世界变化难以撼动非程序化认知和元认知领域,这是目前技术最难实现自动化的认知黑箱,需要掌握核心技能中的高阶思维才能实现工作应用[13]。事实上,亚洲开发银行的分析已从“需求侧”证明人类工作主体的不可替代性,即对于完成非程序化认知任务的工作需求要比程序化手动操作的需求增长更快[14]。也有研究发现,以非程序化认知为主要构成的高阶思维所带来的技能溢价正在逐年增加,工作世界越来越需要高阶认知技能当中的创造性、道德性与情感性去解决复杂问题[15]。可以说,越复杂的工作性质越要求人们在终身学习体系内能够加强技能的有效学习,尽快实现认知思维的进阶与完善。尤其是核心技能开发可以帮助劳动者成长为思维敏捷、应变力强的自主学习者和合格职业者[16]。在此驱动下,《框架》认为劳动者应掌握的高阶思维有:问题解决能力、批判性思维、计划和组织能力、协商谈判能力、领导力技能、自主学习能力、创新创造思维以及环境适应能力等。

(二)全球化驱动密切工作世界互联化程度,通过横向能力增加工作技能可迁移性

生产和贸易全球化作为工作世界的经济驱动,将带来全球产业链重组、供应链转移以及价值链重塑等新态势转变,主要表现为商品、技术、信息、服务、货币、人员、资金、管理经验等生产要素的跨境流动,从而促进工作世界成为联系日益紧密的有机整体。伴随各生产要素在全球范围内的加速流通与优化配置,职业分工将趋于精细化与专业化,企业管理、商业战略、行业知识与岗位任务等方面将对技能结构提出贯通式可迁移技能的横向需求。

一是全球产业链重组、供应链转移以及价值链重塑所导致的技能交叉、渗透与融合。全球化进程中产业市场、行业领域与职业岗位受到技术变革、市场监管环境及政策差异等方面影响,会伴随成本浮动有倾向性地进行跨境转移,由此导致传统产业集中区域的技能岗位受到新兴产业技能重组所带来的新一轮适应性危机。此外,发达国家和地区也将劳动密集型产业外包给欠发达国家和地区,同时将低、中技能岗位打包至承接方。全球范围内工作世界的技能两极分化被逐渐拉大,欠发达国家和地区劳动者由于自身技能不能满足生产所需,必须进行新一轮的技能重组、承接相应的技能转移以及进行全方位的技能重塑[17]。换言之,全球化驱动下的工作世界涉及复杂社会情境、多元文化冲突以及创新创造引领,需要劳动者淡化所在岗位的技能单一性,掌握横向贯通式的可迁移技能,具备具体问题的抽象思维能力、自我管理与决策技能以及独立反思与学习能力。

二是全球化驱动引发的世界互联加剧了新冠疫情重创全球产业链与供应链的经济负面影响,特别是经济活动停摆在工作世界所引起的连锁反应[18]。从工作世界的互联程度来看,受各种危机冲击最为严重的国家和地区试图通过产业换代、结构升级振兴经济,当地劳动者则需通过转变职业赛道、变更职业岗位实现新一轮就业,而横向贯通式的可迁移技能将对劳动者未来发展至关重要。因此,为应对不断变化和日益复杂的任务清单、岗位内容和工作场所,《框架》中制定了横向贯通式的可迁移技能,包括团队协作能力、个人责任感、灵活沟通能力、精准服务型思维、主观能动性、共情判断力等方面。

(三)绿色型驱动提高工作世界集约化程度,呼吁环保意识增强工作方式可持续性

ILO将绿色型驱动描述为“通过优化产业结构与升级行业基础设施带来高效回报,同时在减少浪费、减少温室气体排放、取用更少自然资源基础上缩小社会差距,并最终实现人与自然的和谐共生”。据未来工作全球委员会预估,通过实施《巴黎气候议程》(Paris Climate Agenda)将在全球新增约2400万个绿色岗位以取代之前近600万个传统岗位[19]。劳动者增强技能环保意识将会胜任更多新型工作方式,从而促进职业生涯的可持续发展。

首先,绿色型驱动创造了集约型绿色职业。ILO与联合国环境规划署(United Nations Environment Programme)在《绿色职业:在低碳、可持续发展的工作世界中实现体面劳动》报告中将“绿色职业”定义为“在工农业、服务业领域致力于保护或恢复环境的集约型工作”。绿色职业狭义上包括能源和碳排放的检测、捕获和储存岗位、环境恢复规划师、能源审计师与工程师、气候变化分析师等绿领职业;广义上泛指绿色经济产业的参与者与服务者:直接与环境保护和恢复相关的集约型劳动者;间接与环境保护与恢复相关的附属型劳动者;主要分布在绿色产业和绿化产业的一线从业者。

其次,绿色型驱动赋能核心技能的可持续发展内涵。ILO在《绿色未来技能要求:全球视野》(Skills for a Greener Future: A Global View)中对绿色技能的内涵定义:一是绿色战略和决策能力,即站在宏观战略角度对保护环境提出建设性意见并具备可持续发展战略眼光;二是集约型思维方式,即向节约型生存方式和经济型工作方式转变的思维方式,以环保意识为旨归的绿色生活管理与工作协调能力;三是绿色责任与可持续发展理念,即强调劳动者在可持续发展的工作世界中积极规范自身绿色行为,履行工作环保义务,参与工作环保行动,努力践行人与自然和谐相处的工作模式。

(四)成长型驱动扩大工作世界差异化程度,亟须元认知体验丰富工作群体多样性

人口变化是催生工作世界不断变化的成长型驱动。成长型驱动是指伴随劳动力人口结构变化,通过提高生产力与扩大生产规模来实现工作世界发展。在此阶段,成立大型企业、建设大规模工厂、升级基础设施,以及培训更多劳动力是成长型驱动的重要特征。但依赖成长型驱动将会扩大工作世界差异化程度,突出表现为基于低技能、低成本的经济发展方式与社会平等之间的矛盾日益尖锐,因此对弱势工作群体元认知体验的普及可以挖掘其工作潜力,帮助其实现人生价值,进而丰富工作群体多样性。

第一,成长型驱动将会增加技能使用主体的多样性。未来工作全球委员会援引成员国人口结构研究数据显示,2030年世界经济需新增约5.2亿个就业岗位才能跟上人口规模的预期增长速度[20]。鉴于该研究并未考虑弱势群体在劳动力结构中的潜在增长,所以新增就业岗位的实际数量可能会更高,相应的技能使用主体也就会更多。为充分开发不断增长的劳动力发展潜力,《框架》将元认知开发视为提高弱势工作群体工作能力的重要手段。尤其针对青年、老年、女性、移民及残疾劳动力而言,能够帮助其在优化技能存量的结构性基础上确保可持续发展技能增量,继而有资格与其他工作群体共同参与工作世界的竞争。

第二,技能使用主体多样性将增加技能结构复杂性。一是老年劳动力。据预测,到2040年全球65岁以上人口比例将从现在的8%增长到近14%。老年劳动力工作经验丰富,但随着身体素质及各方面机能的逐年下降,他们不仅难以适应高强度的工作任务,而且也缺乏技能更新的发展观念。二是青年劳动力。该类群体能够适应高强度的体力劳动,但因刚进入工作岗位不久,往往缺乏工作经验故而技能偏向性明显。三是女性劳动力。与男性相比,女性失业风险依旧很高,北非和阿拉伯国家女性尤为如此,她们在进入工作世界前仍面临特有的性别阻碍,例如家庭责任、社群传承以及性格差异等,从而限制其受教育机会及职业上行通道。四是移民劳动力。2000至2017年间,全球172个国家的移民劳动力数量从1.73亿人增至2.58亿人,他们可以及时填补劳动力市场供求,但同时也增加了当地对移民劳动者的技能培训成本。

第三,技能结构复杂性增加需要劳动者掌握元认知体验。其原因在于技能结构随工作世界变化愈发复杂,技能主体愈无法习得所有技能,但是加强元认知却可帮助劳动者尽快适应新技能。其一,人口老龄化放缓工作世界劳动力结构的更新速率,老年劳动力的优点在于能够利用过往经验率先掌握核心技能,包括稳定的情绪控制能力、娴熟的沟通技巧和推理能力、成熟的智慧结构,但短板就在于劳动“续航”能力不强,因而加强健康素养等元认知可以确保职业生涯的可持续性[21]。其二,青年劳动力应具备管理规划的元认知能力,以便在跨岗位、跨专业、跨行业、跨领域的技能学习过程中更快适应。其三,面临工作机会不平等现象,女性劳动力可以通过目标设定、自我管理、求职规划等元认知技能,支撑其职业继续教育的终身发展。其四,移民工作者应着眼于掌握第二语言,自我反思及情绪管理等元认知技能帮助其尽快适应新的工作与生活环境[22]。

(五)危机型驱动加剧工作世界碎片化程度,掌握数字素养提升工作环境自适应性

危机型驱动将对工作世界造成极大震荡,是倒逼劳动者技能结构不断更新的反作用力。鉴于劳动者应对工作世界危机的差异表现与技术变革对工作世界赋权过程的不均衡性,以及为消解由此造成的机会不等、收入不均、待遇不公、进路不畅等现象,《框架》非常重视数字素养的结构性张力及其促进劳动者环境自适应性的重要作用。

首先,数字素养以效率、集约、共存为基本目标,以电子设备与信息网络为基础框架,以数字管理、数字发展与数字评估等为基本内容,是旨在帮助劳动者快速实现数字化、信息化与智能化工作过程的主要抓手。在面对危机型驱动下工作世界价值观支离破碎、行为规范抽象失真、制度安排趋于瓦解的碎片化困境下,劳动者应当提高自身数字素养,及时贴合和嵌入数字工作环境,紧跟智能时代发展并积极融入人工智能、5G、云计算、大数据、物联网等新兴技术,以期不断适应碎片化工作环境。

其次,危机型驱动下有研究案例值得借鉴。例如,美国麦肯锡咨询公司在疫情暴发后对企业管理者进行的2020年全球技能再培训和技能差距调查中,明确要求提升劳动力数字技能的适应性能力[23]。同样,英国在疫情可转用技能计划下(COVID-19 Transitional Skills Programme)成功帮助1.1万名劳动者,从萎靡萧条的酒店旅游业转移到市场亟须的健康护理行业并进行短期培训,值得一提的是具备数字素养的工作人员能够快速适应远程培训并拿到更高薪资[24]。因此,《框架》要求劳动者尽快适应场域灵活化、时间碎片化、组织虚拟化以及人机交互化的新型工作世界,以备未来“强化面对意外冲击的恢复能力,拥抱数字化带来的可能性,重视包容性并实现可持续发展”[25]。

最后,《框架》期待通过数字素养提升劳动者对工作环境的自适应性。碎片化工作世界一方面呈现出互通化与即时化等离散状态,另一方面又借助技能规制化朝向程序化与标准化态势发展。这表明一些劳动者正在通过数字素养提高自适应性,即通过信息收集、数据分析、智能计算与统筹协调等数字素养,不断协调工作分类并密切工作联系以增强工作可操作性。特别是在远程工作方式逐步普及的形势下,掌握基础数字技能能够快速弥合与现实工作世界之间的技能差异。因此,《框架》对核心技能中的基本数字技能作出如下解释:“理解并掌握数字媒体应用处理技术、虚拟软件编程、数字化生产的过程监管、复杂数据的分析处理、在线协作与远程办公等,深化对数字化设备复杂工作原理的基本理解,根据数字任务需求灵活操控设备以及有效参与数字化生产和设备维护等。”[26]

三、国际劳工组织核心技能框架的目的指向与内涵阐释

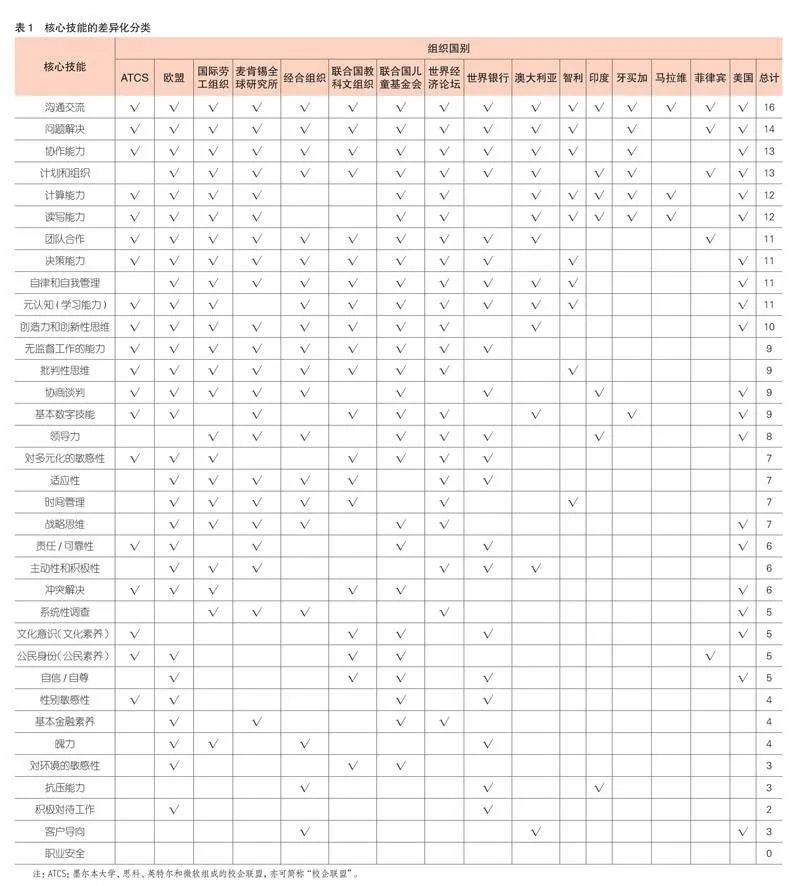

2018年9月,ILO总干事盖·莱德(Guy Ryder)在阿根廷举行的二十国集团教育和就业部长联合会议上提到:“人们对认知技能的需求与日俱增,对适应性强的劳动力需求也在提高,尤其随着工作任务的日益复杂,对具有强大核心技能、有动力在整个职业生涯中学习和适应的劳动者需求也随之增加。”基于不同国际组织、国家政府及研究机构对技能结构的差异化分类,ILO通过对话交流、协商调整与总结应用的方式制定出目前最为全面的《框架》版本,从技能目的与内涵阐释两方面回应了上述要求。核心技能的差异化分类见表1。

(一)《框架》的主要目的

《框架》目的主要指向经济、教育与社会三个领域[27]。其一,《框架》的经济目的是为所有适龄人群包括弱势群体提供终身就业能力,进而为其体面劳动和生活福祉奠定基础。其二,《框架》的教育目的是为课程设计、开发、实施与评估提供一个技能结构,为学校管理发展与教师专业发展提供一个适应工作世界未来所需的技能参考,为职业教育发展和过程监管发展提供一个简明有力的技能分类。其三,《框架》的社会目的是为提高政府、企业及社会各级不同群体对核心技能的重要性认识,最终实现社会公平正义。

(二)《框架》的内涵阐释

ILO将《框架》中核心技能规定为一套非技术性技能,它可跨行业、职业和专业贯通使用,也可在低、中、高技能工作之间流通转用,在将19项工作与生活相关技能进行归纳总结后分为四大类:社交和情感技能、认知和元认知技能、基本数字技能以及绿色工作的基本技能。核心技能框架见图1。

1.社交和情感技能

社交和情感技能是指个人“调节自身思想、情绪和行为的能力”,在动态地与性格特征、宗教信仰、价值观、情感态度相互作用后,能够积极地融入个人生活背景、成长环境和社会发展情境当中,是工作世界中进行有效互动、沟通协作、产生共鸣与解决冲突的技能基础,有助于提升和运用认知和元认知技能,维持工作过程中的情感参与学习欲望[28]。

社交和情感技能包括四方面。一是沟通交流。即有效倾听,解读话语意义的能力;有效表达思想和观点的能力;传递信息的能力;以及在不同环境中出于各种目的使用口头、书面和非语言技能表达意见、欲望、需求和不满的能力。二是协作和团队精神。即有能力在不同的团队中有效和谦恭地工作,对工作结果共同承担责任,并表现出积极性和灵活性;以及领会和认可他人的感受、经验和观点的能力,表现出关心、爱护和善意。三是冲突解决和协商谈判。即通过逻辑论证说服他人并达成共识,在不同的利益诉求之间求同存异,从而解决争端分歧的能力。四是情商。是感知主体和他者的内部状态、动机和行为的能力指数,包括识别、理解和管理自己的情绪,个人往往能够根据这些信息采取最佳行动。其中情商可划分为四个领域:自我意识、自我管理、社会意识和关系管理,并相应呈现出四种能力范畴:同理心、适应力、成就导向和积极展望[29]。

2.认知和元认知技能

认知技能是指大脑处理、理解、记忆和使用新信息的能力,被视为推理、获取和理解特定知识领域的基础,通过提升认知技能,个人可以更好地进行信息分析,并快速有效地将信息处理结果应用于工作世界。认知技能有四类。一是基础素养。读写能力:能够运用书面语言、印刷语言或数字符号来理解、辨别、阐释、创作和交流的能力;计算能力:能够在工作生活各方面理解数字符号及数学方法并有运用它们的基本能力;健康管理能力:能够获取、理解和利用各类信息促进和保持健康的身体管理能力;金融素养:能够正确理解和运用财务管理技能,制定财务计划、信息筛选、时间管理并了解利息计算等能力,以便对财务资源及时进行高效决策;科学素养:理解个人决策、公民和文化事务,了解参与经济社会发展所需科学概念和原理的能力;文化素养:具备理解并尊重多元文化观点的包容能力,而非偏信、偏听的个人信仰和文化实践;公民素养:及时了解地方、州/省和国家各层面的法律政策中有关公民权利和义务的叙述,具备有效参与公民生活的能力。二是收集、整理和分析信息。其一是搜索、选择、评估和整理信息以备高效调动相关信息的能力;其二是通过对源信息重组和建模进而解读数据的能力。三是计划和组织。即计划和组织任务单元的能力,能在给定时间内、复杂环境和真实情境下圆满履行工作职责的能力。四是职业管理。其一是能够建立、规划和实现长、短期目标,通常兼具切实和抽象的标准实践路径;其二是能够与拥有共同利益诉求的个人和群体交流信息、互换想法,进而发展互惠关系形成利益共同体;最后是能够运用市场信息了解工作环境和工作条件并适配求职的能力。

元认知技能是指个人对自身思维过程的认识和理解能力,包括关于何时以及如何使用特定策略进行学习或解决问题的知识[30]。而对自身思维或认知过程进行自反思的能力,被认为是改善学习和能够让学习适应不同环境的最经济有效的方法之一,能够帮助个人将其信仰、态度和经验与外部环境和事件联系起来,并了解他人的心理状态、分析他人的动机意图[31]。元认知技能分为五种。一是分析和批判性思维。首先,充分适当评估问题,并分析相关信息以形成个人见解或进行集体决策的能力;其次,具备清晰、富有逻辑和理性的思考能力;再次,分析、评估和阐释信息的能力;最后,客观评价问题以作出判断的能力。二是创造性和创新性思维。即能够广泛运用创意技巧,产生、表达和运用原创性想法和观点,以解决复杂工作任务和生活问题的能力。三是战略思维。即具有宏观性、想象性、系统性和适切性的思考能力,从而形成一套明确的目标、计划以及在不断变化的竞争环境中生存和发展所需的思维结构。四是问题解决和决策。即明确和评估问题的能力,利用现有资源进行“头脑风暴”并发掘潜在解决方案的能力,以及评估解决方案利弊并最终判定解决方案的辨识能力。五是自我反思与独立学习能力。自我反思是指能够理性思考问题,反思个人特质,客观评价自身并明确仍需自我提升的空间;而独立学习是对自我学习(学习什么和如何学习)的认知,并在无监督状况下能够独立学习新知识与新技能。

3.基本数字技能

基本数字技能是建立在个体数字韧性之上,以熟悉数字基础设施、理解数字基本知识、掌握数字操作方式为主要内容,以数字策略、数字思维与数字理论为引导,能够帮助劳动者在不断变化的工作世界中有效获取数据、分析数据并运用数据[32]。

基本数字技能共有三种。首先,是基本硬件的使用。即在适当情况下,使用键盘、鼠标、导航按钮和触屏技术等硬件功能操作个人计算机、平板电脑、移动电话或其他数字设备的能力。其次,是基本软件的使用。即使用基本程序和应用程序并排除故障的能力。再次,是文字处理、管理文件以及访问和调整隐私设置的能力。最后,是在网络环境进行安全操作的能力。即掌握基本在线功能、应用程序、数字学习和交流平台以及媒体安全、伦理探索、分析和共享信息的能力。

4.绿色工作的基本技能

绿色工作的基本技能是指在遵循相关环境法规要求的基础前提下,在人人享有环境可持续发展的经济与社会的公平转型中,最大限度地减少资源浪费和过度使用,在工作方法中能够有效利用能源、充分提高资源利用率,在工作方式中能够运用减少温室气体排放的常规技术,掌握回收利用的基础常识,以及时常保有使用环保产品与保护自然环境等方面的工作态度和觉悟[33]。

绿色工作的基本技能包括三方面。一是环保意识。即理解并展示对自然环境的认识以及保护环境必要性的能力。二是减少和管理废弃物的能力。即以确保自然和社会环境可持续的绿色方式使用、管理和处置废弃物的能力。三是能源资源高效利用能力。即以确保自然和社会环境可持续的绿色方式使用能源资源的能力。

四、国际劳工组织核心技能框架的价值审思

对《框架》进行价值审思,可以更好地指导劳动者的未来工作实践。

(一)人本之维:技术型驱动下核心技能的道技合一

《框架》在技术型驱动下打造出道技合一的人本理念。从生产实践来看,人类社会的每次生产方式革新都是由技术变革所引起的,可以说技术型驱动是当前工作世界不断变化的核心引擎。技术变革在影响工作世界结构、速率与效能的同时,也在强势改变技术技能人才的素质结构需求。形式上,技术实践将规范性操作活动转变为工作能力的惯常需要;内容上,技术实践将体系化与理论化的过程与结果转化为工作世界所需理论知识与实践能力。可以说,技能就是技术实践经过一系列任务组编的具象化技术操作框架,如果按照人为设定的操作习惯和思维方式进行技术实践,这样的技能就可以作为人类“义肢”而服务于人类工作世界;反之,当技术僭越甚至取代人类主体进行思考,此时工作世界的技术“熵增”就会破坏技能效用,使其趋于混乱与无序。因此,《框架》是在摆脱这种道技分离的工具取向之上,重新回归道技合一的人本取向。《框架》中大量属人的核心技能分类可以从工作实践当中将人抽离于技术“夺权”的泥淖,也将意味着以人为目的而非手段的技能正在实现“眼界向下,境界向上”的人本思考、幸福工作以及主体生活。

(二)全纳之维:全球化驱动下核心技能的多元融合

《框架》在全球化驱动下体现了世界范围内多元融合的全纳理念。工作世界在全球化过程中经历了大范围的技能流动与扩散,突出表现为跨岗位、跨职业、跨行业、跨区域,甚至跨国家之间的技能迁移[34]。首先,《框架》中技能供给主体是多元的,包括政府、学校、企业、社会培训机构等。为确保劳动者能尽快适应和处理不同工作世界的职业变更问题,技能供给主体需要重视核心技能中的沟通交流、事件分析以及共情能力,并将其视作可迁移技能的贯通式准备,特别是针对不同职业但相同视域所保留下来的结构相似、任务交叉、内容重叠与问题共通等方面。其次,《框架》中技能接受主体是融合的,他们是将交叉岗位任务间、多元工作场域中或者不同社会需要下的各种技能汇聚一身的劳动者。因此,《框架》利用核心技能当中的贯通式可迁移技能作为立交桥,根据工作兴趣和社会需要对多种技能进行排列组合与反复实践,使得跨工作领域之间或同一工作领域不同岗位之间的多种技能,达到“自动化”或者“默会性”程度的技能融合,进而帮助劳动者将多元融合的技能状态打造成为工作世界新常态当中的全纳“常态”。

(三)绿色之维:绿色型驱动下核心技能的和谐共生

《框架》在绿色型驱动下形成了以环保意识及可持续发展理念为支撑的共生价值。坚持生态环境保护,遵循人与自然和谐共生是当前人类生存发展的终极旨归。而维持人类生存的基本方式是生产劳动,但人类生产劳动作为认识自然、改造自然的手段并未适时更新工业文明的传统发展逻辑,由此导致生态文明的可持续发展逻辑遭到严重破坏。诸如环境承载力迫近极限,传统高能耗、高污染、低附加值的“两高一低”不可持续发展方式在工作世界中层出不穷[35]。因此,《框架》中有关绿色工作的基本技能是在树立绿色发展理念,适配绿色发展技术,倡导绿色低碳循环发展的工作模式。首先在观念机制上,为工作世界全面绿色转型奠定可持续发展态度,以及为构建资源节约型社会与环境友好型社会树立绿色保护观念。其次在技术创新上,《框架》坚持绿色技能要嵌入“绿色技术”和“绿化工艺”,“双绿”策略作为绿色技能的技术支撑不仅可以帮助劳动者设计新产品、高工艺、优服务的绿色方案,而且为其快速适应绿色职业提供了方法遵循。最后在工作方式上,《框架》中的绿色技能大力倡导和践行绿色生活方式和工作方式,例如减少资源能源消耗和浪费的绿色创新模式,减少环境污染和降低生态环境损害的绿色保护方式,以及清洁低碳、安全高效的绿色出行方式,为人与自然和谐共生的绿色工作世界提供技能助力。

(四)基准之维:成长型驱动下核心技能的公平底蕴

《框架》在成长型驱动下护持了不同工作主体共同发展的基准之维——公平底蕴。青年、老年、女性、移民、残疾人等弱势群体面临着工作世界中存在的诸如经济资本缺乏、社会文化差异、认知情感缺陷以及身体健康受限等严峻挑战,成长型驱动下的核心技能以弱势劳动者为服务对象,提供平等参与职业教育培训与工作世界的入门技能与进阶技能[36]。一方面,弱势群体自身技能资本的存量较少,难以匹配工作世界的岗位需求,加之后续技能学习的增量受限于元认知能力不足,故时常游离于工作世界之外而处于社会地位的边缘地带,进而导致被就业市场与社会资源排斥。另一方面,在被就业市场与社会资源排斥的综合作用下,弱势群体会成为技能“马太效应”中“弱者恒弱”一方。因此,核心技能不能忽视社会公平正义,必须尽可能涵盖所有技能使用主体且向劳动力市场短板群体适量倾斜。《框架》始终秉持ILO关注弱势群体、促进社会公平的基准之维,并制定了环顾全体劳动力、面向新增劳动力、兼顾弱势劳动力且覆盖全生命周期的核心技能体系。在分类实施过程中既有广度,即包括青年、老年、妇女、儿童、移民和残疾者;又有深度,即各群体都有相关技能分类辅助其终身发展;更有梯度,即从元认知到认知,从基础技能到专业技能,从绿色技能到数字技能等。

(五)意识之维:危机型驱动下核心技能的主体关怀

《框架》在危机型驱动下不断彰显人类意识所需的主体关怀。工作世界在步入打破数字生存与人类存在方式之界限的“赛博格”阶段后,需要劳动者合乎伦理地实现人机交互与数智交融[37]。一是要求劳动者主体具备超越数智机器的自反思意识,实现对工作结构与任务分类的系统反思,对现实问题和具体情境的通观思考,以及对过往经验和默会知识的辩证看待。二是鼓励劳动者发掘元意识以克服自身缺陷,能够在工作世界中增强具身认知,克服操作过程当中的固有惯习,打破对工作模式的路径依赖,形成常变常新的信息处理、事务分析及理念创新,并将其快速转化为工作世界中的实践操作能力。三是需要劳动者坚持批判性思维以践行主体性智慧,特别是在工作世界的人机融合改造过程中能够快速确证自身。

参 考 文 献

[1]International Labour Organization.ILO Centenary Declaration for the Future of Work[EB/OL].(2019-06-26)[2024-09-20].https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711674.pdf.

[2]International Labour Organization.Model Code of Safety Regulations for Industrial Establishments for the Guidance of Governments and Industry[EB/OL].(1956-01-01)[2024-09-20].https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_218458.pdf.

[3]International Labour Organization.Safety and Health in Building and Civil Engineering Work[EB/OL].(1972-12-31)[2024-09-20].https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/code-of-practice/WCMS_107898/lang--en/index.htm.

[4]International Labour Organization.The Special Youth Schemes Recommendation[EB/OL].(1970-06-23)[2024-09-20].https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R136.

[5]International Labour Organization.The Indigenous and Tribal Peoples Convention[EB/OL].(2019-07-31)[2024-09-20].https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/indigenous-and-tribal-peoples/WCMS_717509/lang--en/index.htm.

[6]International Labour Organization.Advancing social justice, promoting decent work[EB/OL].(1999-01-01)[2024-09-20].https://www.ilo.org/Search5/search.do?searchWhat=the+disabled+skillsamp;navigators=languagesnavigator%1dlanguage%1den%1den%1edatestrnavigator%1dyearstr%1d1999%1d%5e1999%24amp;sortby=defaultamp;lastDay=0amp;collection=amp;offset=0.

[7]International Labour Organization.The working conditions of home-based workers in SriLanka: A literature review[EB/OL].(2022-09-28)[2024-09-20].https://www.ilo.org/colombo/whatwedo/publications/WCMS_857068/lang--en/index.htm.

[8]International Labour Organization.Programme and Background Note-Human Resources Development Policies[EB/OL].(2009-04-01)[2024-09-20].https://www.ilo.org/colombo/whatwedo/publications/WCMS_857068/lang--en/index.htm.

[9]International Labour Organization.Towards lifelong learning and skills for the future of work: Global lessons from innovative apprenticeships[EB/OL].(2023-03-17)[2024-09-20].https://www.ilo.org/skills/projects/adult/WCMS_872242/lang--en/index.htm.

[10]BREWER LAURA.Enhancing the employability of disadvantaged youth: what? why? and how? guide to core work skills[J].International Labour Office, Skills and Employability Department,2013(1):1-45.

[11]International Labour Organization.Transformative change and SDG 8: The critical role of collective capabilities and societal learning[EB/OL].(2023-09-13)[2024-09-20].https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_893832/lang--en/index.htm.

[12]CHETTY, KRISH, URVASHI ANEJA, et al.“bridging the digital divide in the G20: skills for the new age”[J].Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal,2018(24):1-20.

[13]RA, SUNGSUP, UNIKA SHRESTHA, et al.“the rise of technology and impact on skills”[J].International Journal of Training Research,2019(1):26-40.

[14]Asian Development Bank.Asian Development Outlook:How Technology Affects Jobs[EB/OL].(2018-04-01)[2024-09-20].https://www.adb.org/sites/default/files/publication/411666/ado2018.pdf.

[15]International Labour Organization.The Future of Work We Want: A Global Dialogue[EB/OL].(2023-08-17)[2024-09-20].https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_570282/lang--en/index.htm.

[16]United Nations Children’s Fund.Global Framework on Transferable Skills[EB/OL].(2019-11-09)[2024-09-20].https://www.unicef.org/media/64751/file/Global-framework-on-transferable-skills-2019.pdf.

[17]Organisation for Economic Co-operation and Development.Social and Emotional Skills: Wellbeing, Connectedness and Success[EB/OL].(2018-08-07)[2024-09-20].https://web-archive.oecd.org/2023-06-05/658877-updated%20social%20and%20emotional%20skills%20-%20well-being,%20connectedness%20and%20success.pdf%20(website).pdf.

[18]International Trade Centre.COVID-19: the great lockdown and its effects of small business[EB/OL].(2020-01-21)[2024-09-20].https://www. intracen. org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/ITCSMECO2020. pdf.

[19]International Labour Organization.Skills for a Greener Future: A Global View-Based on32 Country Studies[EB/OL].(2019-05-30)[2024-09-20].https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_732214.pdf.

[20]International Labour Organization.Work for a Brighter Future: Global Commission on the Future of Work[EB/OL].(2019-01-22)[2024-09-20].https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf.

[21]Society for Human Resource Management. The Aging Workforce: Leveraging the Talents of Mature Employees[EB/OL].(2014-05-01)[2024-09-20].https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/special-reports-and-expert-views/Documents/Aging-Workforce-Talents-Mature-Employees.pdf.

[22]International Labour Organization.Skills for Migration and Employment: Policy Brief-Skills for Migration and Employment[EB/OL].(2018-11-27)[2024-09-20].https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_651238.pdf.

[23]McKinsey Global Institute.The future of work after COVID-19[EB/OL].(2021-02-18)[2024-09-20].https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-19#/.

[24]People 1st International.COVID-19 Transitional Skills Programme Receives Overwhelming Response From Hospitality and Tourism Workers Keen to Redeploy into Care Sector[EB/OL].(2020-12-12)[2024-09-20].https://www.people1st.co.uk/news/500-hospitality-tourism-workers-redeployed-into/.

[25]International Labour Organization.ILO Working Paper 20: COVID-19, jobs and the future of work in theLDCs:A(disheartening)[EB/OL].(2020-12-25)[2024-09-20].https://www.ilo.org/global/publications/working-papers/WCMS_764268/lang--en/index.htm.

[26]Chartered Institute of Personnel and Development.COVID-19: Tips for Assessing Transferable Skills and Redeploying[EB/OL].(2022-10-17)[2024-09-20].https://www.cipd.co.uk/knowledge/strategy/resourcing/transferable-skills-redeploying-during-COVID-19.

[27]International Labour Organization.Global Framework on Core skills for Life and Work in the 21st Century[EB/OL].(2020-12-25)[2024-09-20].https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_813222/lang--en/index.htm.

[28]Youth Employment Funders Group.What Works in Soft Skills Development for Youth Employment?[EB/OL].(2018-08-01)[2024-09-20].http://mastercardfdn.org/wp-content/uploads/2018/08/soft-skills-youth-employment-accessible2.pdf.

[29]GOLEMAN, D.Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ[M]. New York, NY:Bantam Books,2005:24.

[30]METCALFE, JANET, ARTHUR P.Shimamura.Metacognition: Knowing About Knowing[M].Cambridge, MA: The MIT Press,1994:334.

[31]C.ROMINGER, A. Schwerdtfeger.people with less interoceptive metacognitive skills tend to overestimate their interoceptive awareness[J].International Journal of Psychophysiology,2023(188):9-10.

[32]ITU.Digital skills toolkit[R]. Geneva:International Telecommunication Union, 2018:3.

[33]International Labour Organization.Guidelines for a Just Transition Towards Environmentally Sustainable Economies and Societies for All[EB/OL].(2016-02-02)[2024-09-20].https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf.

[34]International Labour Organization and World Trade Organization. Investing in Skills forInclusive Trade[EB/OL].(2017-10-05)[2024-09-20].https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/investinsskills_e.pdf.

[35]International Labour Organization.Active Labour Market Policies: The role of active labour market policies for a just transition[EB/OL].(2023-06-29)[2024-09-20].https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_886544.pdf.

[36]International Labour Organization.Skills for Social Justice Advancing social justice through stronger skills systems[EB/OL].(2024-01-01)[2024-09-20].https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_908900.pdf.

[37]International Labour Organization.World Employment and Social Outlook-Trends 2024[EB/OL].(2024-01-10)[2024-09-20].https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_908142.pdf.

The Core Skills Framework of International Labor Organization: Evolution Process, Implementation Motivation and Value Consideration

——Based on the Interpretation of the Global Framework on Core skills for Life and Work in the 21st Century

Li Wenchao, Tao Yan, Wang Yue

Abstract" In response to the ever-changing world of work, the ILO’s core skills framework has gone through a period of embryonic, developmental and mature phases, and in 2021, the Global Framework for Core Skills for Life and Work in the 21st Century was proposed, thus entering a period of stability. The framework is driven by technology, globalization, green, growth and crisis drivers, and is targeted at the economic, educational and social domains, with connotations categorized as social and emotional skills, cognitive and metacognitive skills, basic digital skills, and essential skills for green jobs. The framework is valued from the dimensions of people-oriented, inclusive, green, benchmark and consciousness, and presents the value of skills such as integration of Taoism, pluralistic integration, harmonious symbiosis, fairness and subject care, which can help workers flexibly adapt to the work world.

Key words" international labour organization; Global Framework on Core skills for Life and Work in the 21st Century; the world of work; core skills

Author" Li Wenchao, PhD candidate of Educational Science College of Northwest Normal University (Lanzhou 730070); Tao Yan, lecturer of Educational Science College of Xinxiang University; Wang Yue, Xinxiang Vocational and Technical College

作者简介

李文超(1995- ),男,西北师范大学教育科学学院博士研究生,研究方向:比较高等教育(兰州,730070);陶焱(1994- ),女,新乡学院教育科学学院讲师,研究方向:比较高等教育;王玥,新乡职业技术学院