“以学生为中心”理念下高职院校学生成长路径研究

作者简介

黄虹(1980- ),女,广东女子职业技术学院讲师,研究方向:舞蹈教育,舞动治疗(广州,514000)

摘 要 历年来国家高度重视学生成长问题,职业教育快速发展为高职院校学生成长奠定了一定基础,但其仍然存在学生家庭偏见认知有待改正、学生在校学习投入有待改进、学生职业能力素养有待提升等问题。基于“以学生为中心”的理念,审视和构建了由自我驱力、场域驱力、家庭驱力、社会驱力和导向驱力组成的高职院校学生“多驱力—阶段递进”成长模式。“以学生为中心”的高职院校学生成长路径为:建立“导向—自我—场域”驱力联动,筑牢初始成长阶段的认知根基;建立“场域—社会—家庭”驱力联动,夯实中间生长阶段的知识和技能储备;建立“社会—场域—自我”驱力联动,巩固末端领悟阶段的实操素养。

关键词 高职院校;以学生为中心;学生成长;成长驱力

中图分类号 G715 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)20-0067-06

2019年,我国正式实施高职院校“百万扩招计划”,仅2021年高职学院招生就达到557万人,相当于十年前的1.8倍[1],高职院校在校学生数处于历史最高位。2019年,国务院印发《国家职业教育改革实施方案》,正式拉开职业教育“三教”(教师、教材和教法)改革的序幕。随着职业教育“三教”改革不断深入推进,围绕学生培养的改革从课程内容、教学方式、专业设置等向教学评价、办学模式、学生发展等领域拓展,“职普融通、育训结合、职业教育学分银行等,加宽加长了学生成才之路”[2]。但是,目前来看,高职院校学生培养仍然存在诸多问题,毕业生与用人单位之间存在岗技不配、知技不匹、高不成低不就等问题,在校生存在心理投入、行为投入、认知投入、学习积极主动性不足等问题[3]。在高职院校大扩招的背景之下,如何促进学生全面发展,是当下需要深入思考的问题,而以学生为中心建构和探索高职院校学生成长路径是解决上述问题的有效方式。

一、面对:高职院校学生成长现实景图

(一)高职院校学生成长条件与基础

1.党和国家历来高度重视学生成长问题

毛泽东指出:“我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展。”[4]邓小平强调:“在青少年中提倡勤奋学习、遵守纪律、热爱劳动、助人为乐、艰苦奋斗、英勇对敌的革命风尚。”[5]1951年10月,国家出台政策对全国中等技术学校学生人均助学金标准及实施办法作出规定;1953年7月,政务院作出相关决定关注技术学校学生“生产实习”。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度关心职业教育学校学生成长发展,习近平总书记多次对职业教育学校学生提出殷勤希望。2015年6月,习近平总书记考察贵州职教城时指出,“学生时代是美好的,同学们在这里积蓄奋发力量,每一寸光阴都很宝贵”[6];2019年8月,习近平总书记考察山丹培黎学校是指出,“希望同学们专心学习,掌握更多实用技能,努力成为对国家有用、为国家所需的人才”[7];2021年3月,习近平总书记考察闽江学院时指出,“希望同学们树立远大理想、热爱伟大祖国、担当时代责任、勇于砥砺奋斗、练就过硬本领”[8]。此外,2022年新修订施行的《中华人民共和国职业教育法》中29次提到学生,从法律层面强调了学生权益保护的重要性。

2.我国职业教育发展为学生成长提供坚实基础

经过多年建设,我国职业教育获得快速发展,为学生成长提供了坚实基础。2023年,我国高职专科学校1547所,招生555.07万人,专任教师68.46万人,职业教育规模位列世界前茅。建设了超过2400个“国家—省市—院校”三级教师教学创新团队,为高职院校学生成长发展提供“师资基础”。2023年,职业教育专业目录共设置1394个专业,覆盖国民经济各领域,本科层次整体专业方向调整率超过83%,专科层次整体专业方向调整率超过37%,为学生提供了更多的专业选择。同时,中央和各级政府、教育主管部门积极推进高职院校与产业、行业融合协同,“职业学校与企业共建实习实训基地2.49万个,年均增幅达8.6%”[9],全国范围内职教联盟数量超过1500个,参与建设协作单位超过4.5万家,这些为高职院校学生成长发展提供了更为广阔的舞台。我国自2008年以来已成功举办15届全国职业院校技能大赛,作为一项公益性、国际性职业院校师生综合技能竞赛活动,已经成为广大职教师生展示风采、追梦圆梦的重要舞台[10]。此外,2021年187所高职院校在国家教材建设奖中235种获奖,603所高职院校在“三大国赛”中获奖1864项,487所高职院校获得国家各类各种科研项目立项超过1100项,这些为高职院校学生成长发展提供了知识、技术和技能的储备基础。总之,当前职业教育发展为学生成才提供了良好的外部条件和现实基础[11]。

(二)高职院校学生成长面临的困境

1.学生家庭偏见认知有待纠正

高职学生群体多为18~22周岁青年人群,出生时间在2000-2004年间,按照国际通用代差年龄25~30周岁标准计算,高职学生父母多数为1970-1975年出生群体,学生祖辈多为1950-1955年出生群体,祖辈群体对高考怀有特殊情感,父辈群体多数经历过高考“独木桥”的挑战或选拔,仍然保持着“重普轻职”的传统观念。同时,由于市场经济波动变化大,父辈群体对子女工作稳定性倾向增大,折射表现为近年来出现的“考研热”“国考热”“编制考热”,再加上2020年全球新冠疫情暴发,经济波动下滑,学生家长对于高职院校“缺乏足够的热情,普遍充满忧虑,不愿自己的孩子进入职业院校”[12]。同时,选择高职院校的学生家长,期待自己的孩子能够通过“专升本”“专转本”得到进一步深造的机会[13]。这反映出学生家长对高职院校抱有很大改进的希望,同时也折射出学生家长对高职院校的“偏见认知”。

2.学生学习投入及职业认知有待提升

由于生源结构差异化明显,特别是高职扩招后个体学习能力差异化系数增大,“高职学生的自主学习能力普遍较弱。调查发现,职业院校图书馆的‘上座率’普遍不高”[14],从侧面说明学生学习投入的时间和精力不够。学生对于进入高职院校学习的意义和自我价值的理解存在明显差异,在学习主观投入上“与普通本科生相比稍显不足”[15],“职业能力和创新创业能力不强”,团队协作意识淡薄[16]。高职院校投入资金加大信息化平台建设,开设网络学生端、移动学生端平台,但学生利用网络主要用于情感交流,利用网络进行学习的不到一半[17]。在通识教育方面和人文素质培养方面,高职院校近年来突出与行业产业接轨,突出技术技能培训,忽略了对学生人文素质培育,加上高职院校教师理工科专业出身较多,人文类专业占比较少,也使得高职院校学生缺少通识教育和通用能力的培养[18]。高职院校学生对个体职业生涯规划存在缺失[19],不少学生仍然停留在“混口饭吃”“找个厂家”等一般职业需求、岗位认同上[20],职业能力素养与当前的产业转型升级中岗位能力需求存在一定差距[21]。

二、审视:“以学生为中心”的概念内涵与价值意蕴

(一)“以学生为中心”的概念内涵与学科支撑

“以学生为中心”既是一种教育理念也是一种教学改革模式,更是一种教师与学生的关系模式。“以学生为中心”是指“教育要以学生的成长、成才为中心,要把学生培养成为德智体美劳全面发展的人”[22]。欧美国家于20世纪80年代开始关注“以学生为中心”,兰德和金尼斯撰写的专著《以学生为中心的学习指导》促进“以学生为中心”概念的形成。到20世纪90年代,“以学生为中心”成为联合国教科文组织推介要点,被欧洲博洛尼亚进程赋予新的内涵,“以学生为中心”转变为“以学生为中心学习”,“培养学生的问题解决能力、批判性思维能力等可迁移能力”[23]。21世纪,我国学者以“以学生为中心”为研究轴心,围绕课程、教学、评价、设计、效果、价值取向、发展机制等多个维度进行了讨论,产生出了“以学生发展为中心”“以学生学习为中心”“以学习效果为中心”三个最具代表性的内涵表述[24]。

由于“以学生为中心”思想起源于20世纪50年代西方兴起的人本主义心理学流派,以卡尔·罗杰斯为代表人物的心理学家在审视“教育”过程中将“来访者中心”“以人为本”思想融入其中,随后被美国教育家所认同并“应用”到美国大学改革中,掀起了20世纪80年代开始的美国本科教学改革,改革主题则是“以学生为中心”,因此“以学生为中心”理论基础是心理学中人本主义流派理论,“主张学生拥有巨大的潜能,教师的教育与引导能将学生更大的潜能激发出来”[25]。随着脑科学研究深入,发现“学生的学习投入水平和学习效果很大程度取决于大脑状态”[26],而“以学生为中心”的各类教育实践活动,目的是“帮助学生启动大脑最佳学习机制”[27]。同时,随着神经科学研究深入,使得“学习”这件事情本身又添加了一层具有科学研究“面纱”。随着认知科学发展,人们对于人类认知世界方式了解更加清楚,从认知心理学视角将知觉、知识、经验、理解、感知等“认知器官”结合具身想象、推理、决策、演绎等方法来建构自己对外部世界的“新认知模型”,“构建认知模型是大脑认识和理解外部世界的方式,也是学习与创造的过程”[28]。这些学科研究的发现,为“以学生为中心”提供了学科支撑和更为广阔的实践空间。

总之,根据“以学生为中心”概念内涵,本文认为“以学生为中心”是一种建构主义视野下的以促进学生发展为目、突出学生主体地位、教师—学生双元互动、院校—学生两维互利的一种教学理念和运行实践。

(二)“以学生为中心”主要特征和基本实践

将“以学生为中心”置于信息化时代、技能型社会和终身学习的语境环境下去审视,“以学生为中心”既有高等教育大众化的“烙印”,还有学习理论发展的“印记”,更有被职业教育改革所赋予的“心声”,由此可见具有四个主要特征。第一,“以学生为中心”是一种认知换位。传统高等教育认知中,高等教育是“闲情逸致之事”,是“象牙塔之尖”,是精英教育路线,随着高等教育入学率越来越高,加之互联网发展使得学习变得更加便利,每个人都有可能成为某个领域的顶尖人士,“以教师为中心的大学教学逐渐不能满足学生个性化成长的需要”[29],教师权威逐渐被消解,教师不是唯一的“中心”,因此,“以学生为中心”则是一种对于“权威”“角色”的认知变化。第二,“以学生为中心”是一种建构模式。“以学生为中心”将学生置于一个主体位置上,是学习主体、建构主体和探索主体三类主体的“联合体”,学生不再是教书认识世界中的一类认知模型,“翻转课堂”“沉浸课堂”都验证了学生参与教学的重要性,每个学生都是知识和技能探索的主体,都以具身参与的方式建构自己。第三,“以学生为中心”是一种教学范式。“以学生为中心”是以教学改革为逻辑起点,以课堂教学质量提升为核心,因此“教学”仍是核心要素,而“以学生为中心”在尊重学生主体地位的同时,不是代表“学生至上”“无为主义”“放任主义”,而是“学生要在教师指导下开展研究性学习,是具有目标、路径、质量控制等要求的一个新的教学范式”[30]。第四,“以学生为中心”是一种启迪方式。教育本质是启迪智慧和润化心灵、陶冶情操、升华认知,学生处于教育环境、过程、体验中,无论是教师主体还是学生主体,学生都会接收到来自教育环境的信息,进入自我感知系统并进行信息加工和信息输出,而“以学生为中心”则是激活这类信息加工的有效性,启迪学生心智双轨运转,进而激发学生兴趣,挖掘学生潜能。

“以学生为中心”不仅在国外得到应用实践,例如新加坡在国家教育体系设计层面考虑学生个体能力和未来发展[31],而且在国内也取得一定实践进展。有的高职院校在开展学生思想政治教育中坚持“以学生为中心”,从“大思政课”理念出发,以解疑释惑为主线,以案例为导引,以问题为核心,为学生解疑答惑[32]。有的高职院校将技术技能培养与思想政治教育融合,以学生为中心,健全德技并修、工学结合的育人模式[33]。有的高职院校在教材编写中,将“以学生为中心”融入“教材—产业—学生”设计环路中,“突出‘人本主义’教学理念,以学生为中心,按照岗位实际合作开发教材、优化课程”[34],打造精准化教材体系。有的高职院校坚持以学生为中心实施课堂革命,着眼于打造课堂教学新生态,“主动适应学生个性化、多样化的特点,紧紧围绕课程、课堂、实践三个环节”[35],将课堂教学活动中教师主导性和学生主动性合理“统一”。有的高职院校为教师制订“提出‘树立一个理念(以学生为中心理念)’,争当‘四有’好老师”的学习目标”[36]。有的高职院校以师生共同成长工程作为突破口,学生教育管理中突出学生自治、学生自我管理,发挥团学组织功能作用,“倡导学生的事情由学生自己管,提升学生群体的参与度与获得感”[37]。

总之,职业院校以学生为中心组织了学工与教学两大系统,高职院校从教学、教材、教师各个层级进行“以学生为中心”的实践,取得一定经验,但由于教与学两种范式转换受到传统文化、教学者内驱力、学习者动机等因素影响[38],且缺乏有效的协同机制,改革效果大打折扣。为此,在“以学生为中心”建构高职院校学生成长发展模式时需要进行多维度融合,切实处理好“教—学”两者之间矛盾统一的关系。

三、反思:“以学生为中心”的高职院校学生成长路径

(一)“以学生为中心”的成长模式设计

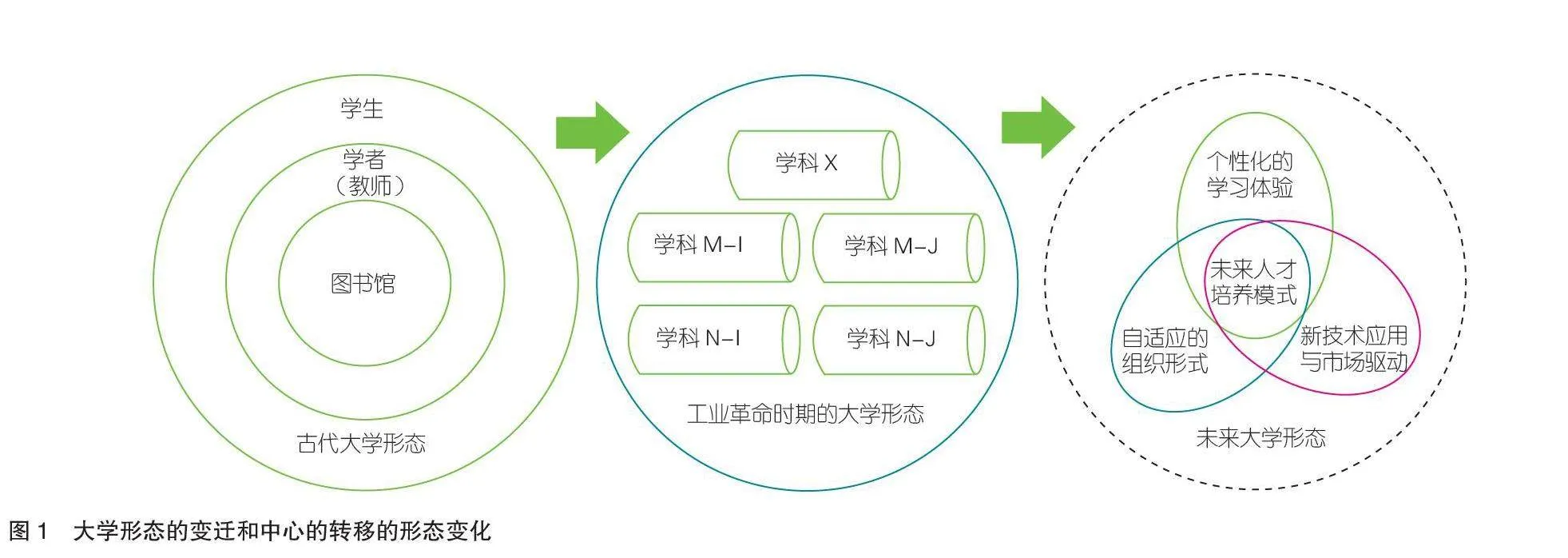

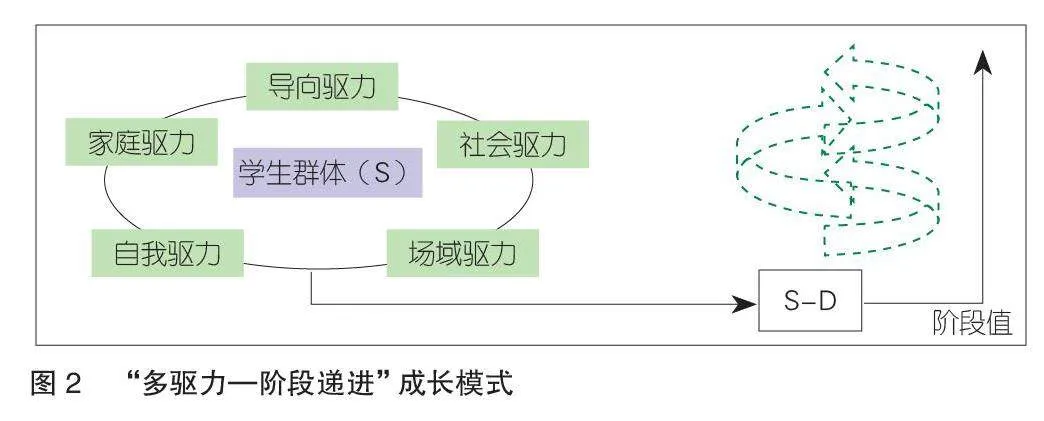

根据国内研究者提出的“不同时期的大学形态和中心的转移(见图1)”[39],以及国外学者提出的大学中的使命与目标、角色性质等6大类,创设学习环境、学习技能提升、时间迁就学习、学习是网络化互动等37个要素[40],以及高职院校“以学生为中心”实践经验,依据高职院校学生生源结构特点、类型教育特点、技术技能培养特点,建构了高职院校“多驱力—阶段递进”学生成长模式,见图2。

高职院校“多驱力—阶段递进”学生成长模式包含五个驱力要素,分别为自我驱力、场域驱力、社会驱力、导向驱力和家庭驱力。自我驱力是高职院校学生成长的内部因素,包括学生的自我认知、自我觉察、自我辨识、自我感知和自我生成等,高职院校学生成长最终通过自我驱力提升表现出来。场域驱力是指高职院校作为特定场域为学生提供成长资源,主要包括物力资源、人力资源和财力资源。其中,物力资源是指高职院校各类教学设施、设备、场馆、场所,人力资源是指高职院校师资力量、教学力量和教材力量等以“人力量”为主的资源,财力资源是指高职院校各种财政性投入,比如自设性奖学金、帮困资金等。社会驱力是高职院校学生成长的“社会场域”,比如行业协会、产业性各种组织、高职教育集团(联盟)内部资源、合作企业等,这些贴近市场的社会驱力是高职院校学生了解当前需求、对接市场、对接岗位的最直接信息来源和感知来源,是高职院校学生成长的“社会引擎”。家庭驱力是指家庭是高职院校学生最重要的支持力量,多数高职院校学生成长会保有“家庭印记”,多数学生成长模式决策来自于原生家庭,家庭为高职院校学生成长发展提供物质、精神和经济支持。导向驱力是高职院校学生成长发展的“指南针”,因为高职院校学生成长会受到国家经济发展宏观政策、就业政策、教育政策等影响。五个驱力之间并非孤立的,只是相对区分,彼此之间相互影响、互相联动,个体与局部、个体与总体联合“发力”。“以学生为中心”的高职院校学生成长是一个动态模式,以激发和平衡五个驱力为基础,在学生“初始成长阶段”(入学时期—过渡时期—爬升时期)—“中间生长阶段”(平稳时期—反思时期—生长时期)—“末端领悟阶段”(实践时期—领悟时期—离校时期),有针对性地激发五个驱力,使功能发挥达到最优化。

(二)“以学生为中心”的高职院校学生成长发展路径建构

根据“多驱力—阶段递进”成长模式,建构高职院校学生成长发展路径要做好三个方面联动。

一是建立“导向—自我—场域”驱力联动,筑牢初始成长阶段的认知根基。初始成长阶段是学生发展的起始储备阶段,将“导向—自我—场域”三个驱力联动起来,依靠导向驱力的“指挥棒”作用,在建构场域“以学生为中心”认知的同时,激发学生自我成长驱力,主要做到“三个”注重。首先,注重落实立德树人根本任务。高职院校坚持党的领导,鲜明树立起为社会主义事业建设培养人才的导向,坚持为党育人,以学生为中心改进学生思政课程和课程思政教育,为学生成长厚植品德根基。其次,注重学生自我职业规划。高职院校在调研论证基础上调整人才培养方案,从培养目标入手,让学生参与自身成长发展规划,澄清学生专业兴趣、技能爱好和技术偏向,让学生成为自我发展的参与者、设计者和践行者。最后,注重学生职业心理建设。当前越来越多“00”后进入高职院校,师生代际认知差异和职业认知差异客观存在,避免“躺平”“内卷”“佛系”“丧系”等非主流文化对学生的影响,通过建立学生心理档案、收集心理大数据、开展定期职业心理态势分析,为学生成长发展提供心理支持。

二是建立“场域—社会—家庭”驱力联动,夯实中间生长阶段的知识和技能储备。中间生长阶段是学生发展的生长生成阶段,“场域—社会—家庭”驱力联动,发挥社会驱力的产教融合效应,依靠家庭驱力的系统支持力量,合理配置高职院校人力、物力和财力“三类资源”,需要做好“四个协同”。首先,处理好“教—学”范式转变协同。结合高职院校各类专项计划,以教师发展中心为平台,转变教师“教—学”范式认知,为学生成长发展提供“教”侧方的条件基础。其次,处理好“传授—学习”的资源利用协同。与学生一起确定学生职业核心素养、专业核心课程清单、顶岗实习方案,让学生真正成为“学习的主人”,提升学生学习投入度;密切学生组织与教工系统的沟通联系,鼓励在符合条件的基础上推进学生自我管理,将院校主人翁意识与学生自我成长意识相结合,增强学生院校管理参与度。再次,处理好“学生成长—家庭支持”的成长支持协同。建立学生家庭联系机制,通过院校推介日、专业推介周、职业教育活动月等系列活动,促进学生家庭对高职院校认同,促进家庭转变传统思维观念,为学生成长提供更有力、更直接和更有“温度”的情感支持、物质支持和成长支持。最后,处理“知识—技能”的专业成长协同。突出学生在企业实践中的主动作用,突出学生在产教融合中的位置价值,以融合式、对接式、菜单式方式推进课堂教学革命,激活学生“心智—知技”学习联结模式,以技能为主导条件下融合人文素质培育,使学生具备知识迁移和技术生成的能力。

三是建立“社会—场域—自我”驱力联动,巩固末端领悟阶段的实操素养。末端领悟阶段是学生发展的认知升华阶段,是学生以“学生主体”在高职院校最后一个成长阶段,是将自我与社会联结、自我与院校相对隔开的阶段,主要做好“三个落实”。首先,落实好技术技能实践。适当调整学生实践科目和实践期限,优化校企合作平台,优化顶岗实习方案,真正让学生能够在有限实习内检验自我技术技能的真实水平。其次,落实好自我反思领悟。学生成长一个重要环节就是自我反思,通过反思找到自我发展中的“短板”“弱项”,通过对“自我认知”“职业储备”“知识结构”“技术基础”“技能基础”“社会适应”“岗位匹配”等成长相关事项进行审视和检查,以学生主体为对象和核心,建立“院校—教师—家庭—学生”多元反思机制。再次,落实好考核评价改进。高职院校围绕学生一手感知素材,优化学生满意度调查方式、毕业生调查方式,改进各类专项考核评价,“从学生对学习的投入度、教师对学生的学习影响度、学校对学生学习的支持度和学生的学习获得度”[41]来摸清学生的真实感受,突出学生主体来改进评价方式方法。

参 考 文 献

[1]教育部.中国特色现代职业教育体系向纵深推进[EB/OL].(2022-05-24)[2024-05-07].http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2022/54487/sfcl/202205/t20220524_629748.html.

[2]邢晖.职教十年:“七子”看变化[EB/OL].(2022-05-24)[2024-05-07].http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2022/54487/sfcl/202205/t20220524_629740.html.

[3]教育部职业教育发展中心课题组.内外齐发力 提升职业本科育人质量[N].中国教育报,2022-03-15(05).

[4]毛泽东.毛泽东文集(第七卷)[M].北京:人民出版社,1996:226.

[5]邓小平.邓小平文选(第二卷)[M].北京:人民出版社,1994:106.

[6]新华社贵阳电.看清形势适应趋势发挥优势,善于运用辩证思维谋划发展[N].人民日报,2015-06-19(01).

[7]新华社兰州电.坚定信心开拓创新真抓实干,团结一心开创富民兴陇新局面[N].光明日报,2019-08-23(01).

[8]新华社福州电.在服务和融入新发展格局上展现更大作为,奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章[N].光明日报,2021-03-26(01).

[9]丁雅诵.我国建成世界规模最大职业教育体系[N].人民日报,2022-05-29(01).

[10]蒋雨彤.跟党走实学实干,练技能成才报国[N].中国青年报,2022-07-12(02).

[11]胡浩,翟永冠.全国职业教育大会释放了哪些信号?[N].中国教育报,2021-04-14(01).

[12]李静.强调“职普同重”,能否消除社会对职业教育的偏见?[N].经济观察报,2021-06-14(04).

[13]黄冲,等.95.4%受访家长期待进一步打通职业教育升学路[N].中国青年报,2021-04-29(10).

[14]李燕,高帆,杨陈慧,等.高职土木水利专业学生学情调查研究[J].职教论坛,2017(21):23-27.

[15]陈敏玉,冯臻,文玉菊,等.高职院校学生学习动机和行为及其影响因素的实证研究[J].中国职业技术教育,2022(17):76-82.

[16]朱宝生,徐俊.高职学生自我发展均衡度的统计分析与诊断[J].中国职业技术教育,2018(23):23-28.

[17]戴小红.高职大学生学情分析的实证研究[J].黑龙江高教研究,2014(1):115-117.

[18][21]王伯庆,王丽.就业蓝皮书2022年中国高职生就业报告[M].北京:社会科学文献出版社,2022:1.129.

[19]王胜利.基于现代职业教育体系建设的高职院校发展理念[J].中国职业技术教育,2016(24):83-87.

[20]刘旸,周洋,刘萍.高职学生职业心理素质现状调查及对策研究-以天津市海河教育园区为例[J].中国职业技术教育,2018(31):76-81.

[22][41]洪艺敏.“以学生为中心”的本科教学质量“四维”评价[J].大学教育科学,2019(2):14-15.

[23]胡建波.应用型高校“以学生为中心”范式转型的案例研究—西安欧亚学院的实践与思考[J].高等教育研究,2021(11):57-68.

[24]赵炬明.论新三中心:概念与历史—美国SC本科教学改革研究之一[J].高等工程教育研究,2016(3):35-56.

[25]孙丹丹.高等教育“以学生为中心”教育理念的研究[D].沈阳:沈阳工业大学,2021:13.

[26][27]高筱卉.美国“以学生为中心”的大学教学设计模式和教学方法研究[D].上海:华东师范大学,2019:27.

[28]赵炬明.打开黑箱:学习与发展的科学基础(下)—美国“以学生为中心”的本科教学改革研究之二[J].高等工程教育研究,2017(4):30-46.

[29]陈光磊.杨晓莹.大学教学“以学生为中心”的现实困境与超越[J].国家行政学院学报,2018(12):72-77.

[30]王晓萍,刘玉玲,梁宜勇,等.“以学生为中心”的教法、学法、考法改革与实践[J].中国大学教学,2017(6):73-76.

[31]韦小良.“以学生为中心”视域下的新加坡职业教育探析[J].教育与职业,2021(12):88-92.

[32]王学利.用活案例讲透思政大道理[N].中国教育报,2022-06-07(07).

[33]宋磊.以点带面提升职教教师队伍水平[N].中国教育报,2022-05-31(05).

[34]郭福春,吴金旺,许嘉扬.教材“四化”进阶开发之路[N].中国教育报,2022-05-17(07).

[35]张猛,张雁平.“双高”院校技术技能人才培养要追求卓越[N].中国教育报,2021-06-15(05).

[36]吴杨伟.建构高职青年教师“五航”培养体系[N].中国教育报,2021-02-23(03).

[37]何树茂,刘胜辉.奏响职校治理能力提升“三部曲”[N].中国教育报,2021-09-14(05).

[38]崔发周.职业院校需关注的“六个不等式”[N].中国教育报,2019-12-03(09).

[39][40]季波,张怡凡,吕薇,等.美国“以学生为中心”的新型人才培养模式的特征与启示——基于欧林、密涅瓦和斯坦福2025的分析[J].教育发展研究,2019(23):71-77.

Research on the Growth Path of Higher Vocational College Students Based

on the“Student-centered”Concept

Huang Hong

Abstract" China attaches great importance to the issue of student growth, and vocational education has developed rapidly, laying a certain foundation for the growth of higher vocational college students. However, there are still problems such as the need to correct students’ family bias cognition, improve students’learning engagement in school, and enhance students’professional abilities and qualities. Taking students as the center, we have examined and constructed a“multi-drive stage progressive”growth model for vocational college students, which consists of self-drive, field-drive, family-drive, social-drive and guidance-drive. The growth path of higher vocational college students with a student-centered concept is to establish a“guidance-self-field”driving force linkage and build a solid cognitive foundation for the initial growth stage; to establish a driving force linkage of“field-society-family”and consolidate the knowledge and skills reserves in the intermediate growth stage; Establish a driving force linkage of“society-field-self ”and consolidate the practical literacy of the final understanding stage.

Key words" higher vocational colleges; student-centered approach; student growth; growth drive

Author" Huang Hong, lecturer of Guangdong Women's Vocational and Technical College (Guangzhou 514000)