新时期高职院校专业课程模块化混合式教学模式构建与实践

作者简介

赵大志(1977- ),男,吉林通用航空职业技术学院副教授,研究方向:职业教育课程建设(吉林,132000);周璐璐(1977- ),女,吉林铁道职业技术学院副教授,研究方向:职业教育课程建设

基金项目

2022年度吉林省职业教育与成人教育教学改革研究课题“高职院校专业课线上线下有机结合的混合式教学设计与模式研究”(2022ZCY116),主持人:赵大志;2024年度吉林省职业教育与成人教育教学改革研究课题“航空类技术技能人才培养模式改革的研究与实践——以吉林通用航空职业技术学院为例”(2024ZCY165),主持人:王洪福

摘 要 模块化混合式教学模式是基于“三教”改革背景下对高职院校专业课程教法改革的有益尝试,是源于混合式教学的积极探索。该模式以建构主义和深度学习理论为基础,引入“活模块”教法设计策略,对常用教学方法予以流程化处理,并分别从课前、课中、课后三个维度形成可灵活组合的教法模块,有机实现了课堂教学在时间上的延伸、在方式上的拓展、在资源上的扩充、在教法上的深化。经过实践证明,该模式能够有效促进教师教学理念更新,深化混合式教学实践应用,提升高职院校学生学习效率和效果。

关键词 高职院校;专业课程;模块化;混合式教学

中图分类号 G712 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)20-0044-07

习近平总书记指出,“深化教育体制改革,目的是提高教育质量。要着眼于‘教好’,围绕教师、教材、教法推进改革,探索形式多样、行之有效的教学方式方法,切实在素质教育上取得真正的突破”[1]。“三教”(教师、教材、教法)改革是提升教育质量的主要抓手,而教学方法改革在“三教”改革中具有桥梁和纽带作用。作为将线下教学优势和线上教学优势结合起来的一种教学方式方法,混合式教学既能发挥教师引导、启发、监控的主导作用,又能发挥学生主动性、积极性与创造性的主体作用[2]。基于此,本文结合高职院校专业课程课堂教学实际,探索构建高职院校专业课程模块化混合式教学模式,以期为高职院校教学方法的改革提供参考和借鉴。

一、新时期开展混合式教学改革的必要性

(一)新时期对职业教育教学改革提出新要求

2019年,国务院印发《国家职业教育改革实施方案》,明确提出“适应‘互联网+职业教育’发展需求,运用现代信息技术改进教学方式方法,推进虚拟工厂等网络学习空间建设和普遍应用”[3]。2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,提出“普遍开展项目教学、情境教学、模块化教学,推动现代信息技术与教育教学深度融合,提高课堂教学质量”[4]。2022年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,提出“做大做强国家职业教育智慧教育平台,建设职业教育专业教学资源库、精品在线开放课程、虚拟仿真实训基地等重点项目,扩大优质资源共享,推动教育教学与评价方式变革”[5]。2023年,教育部部长怀进鹏在世界数字教育大会上表示,全国有接近55%的职业学校教师开展混合式教学[6]。由此可见,混合式教学符合新时期对职业教育教学改革的新要求。

(二)高职院校教学改革面临诸多困境亟待破解

当前,高职院校教学改革在教学的主体、客体、媒介三个方面都面临着困境。例如,教学方式方法守旧,仍以传统教学方法为主,通过黑板或PPT向学生单向传授知识,学生只能被动地接受;教学方法运用仅为概念上的简单罗列或单一运用,未与教学目标、教学内容和师生特点有机结合,导致教学效果不够理想;学生的实践能力较强但理论知识基础相对薄弱,在传统的教学方法中表现出的学习积极性、主动性不强,导致教学效果不佳;教师机械地利用各种信息技术,课堂教学成为信息技术的简单堆砌,导致信息技术无法与教学方法进行有机融合等[7]。

(三)充分体现职教特色满足学生身心发展需要

混合式教学把面对面学习和在线学习两种学习方式有机整合,既可以实现教师对学生学习过程的有效监控,也可以实现学生根据自身实际情况灵活安排学习时间、地点及进度,既有助于提升学生自主学习和协作学习能力,又有助于提高教学效率和质量[8]。同时,模块化混合式教学模式以建构主义为指导,是在对高职院校课堂教学实际和教学方法应用实际的基础上总结生成的,并将各教法模块适用方向、师生活动等予以明确标注,揭示了教学方法的运用规律,遵循了学生的认知规律,对教师的教学活动和学生的学习活动起着普遍的指导作用,方便教师快捷地对各教法模块进行学习理解,使教学方法在使用上有章可循,能够有效提升学生自主探究学习的积极性,从而提升学生学习效率和效果。

(四)保障高职院校自身可持续发展的需要

伴随着现代信息技术的发展和教育教学理念的更新,混合式教学不仅可以满足学生多样化的学习需求,还提升了教师对课堂教学的掌控能力,也为高职院校教育教学注入了新的活力,帮助高职院校更快适应数字化时代的发展趋势,有效促进教学改革与创新,提升自身竞争力。同时,模块化混合式教学模式将课堂教学的课中与课前、课后有机融合,在教学时间上实现了延伸;将线上教学与线下教学有机融合,在教学方式上实现了拓展;将传统资源与数字化资源有机融合,在教学资源上实现了扩充;将微课教学、情境教学、案例教学、任务驱动教学、思维导图教学等多种教学方法有机融合,在教学方法上实现了深化。这些延伸与拓展、扩充与深化改变了传统的单一输出式的“教”和机械输入式的“学”,体现了“以教师为主导、以学生为主体”的教学理念,有利于推动高职院校课堂教学改革不断深化,为保障高职院校有效教学的可持续发展提供更加坚实的基础。

二、新时期高职院校专业课程模块化混合式教学模式的构建

(一)理论基础

建构主义认为学生学习过程的建构是双向的,是需要学生在现有知识和经验的基础上,通过自身的探索和认知,在“平衡—不平衡—新的平衡”相互交替过程中,主动地进行新知识的自我建构过程[9]。深度学习强调在教师引领下,学生围绕着具有挑战性的学习目标,形成积极的内在学习动机,全身心积极参与、体验成功、获得发展的有意义的学习过程[10]。两种理论为模块化混合式教学模式的科学构建提供了坚实的理论基础,指明了设计方向。建构主义理论对学生知识与技能“破与立”交替递进过程的阐述,为实现课前预学、课中深化、课后拓展的教学框架搭建提供了支撑,为模块化教学方法的操作流程设计提供了依据,使模块化混合式教学模式的构建充分体现学生知识与技能螺旋式发展、递进式上升的规律。深度学习理论强调教学过程是教和学融合,既非独授,也非自学;强调需遵循学生认知规律,结合学生特点,以学生现有知识经验为基础,由教师设计具有一定挑战性的教学内容,引导和促进学生全身心投入学习,这为模块化混合式教学模式的构建明确了“以教师为主导、以学生为主体”的设计方向。

(二)构建思路与框架

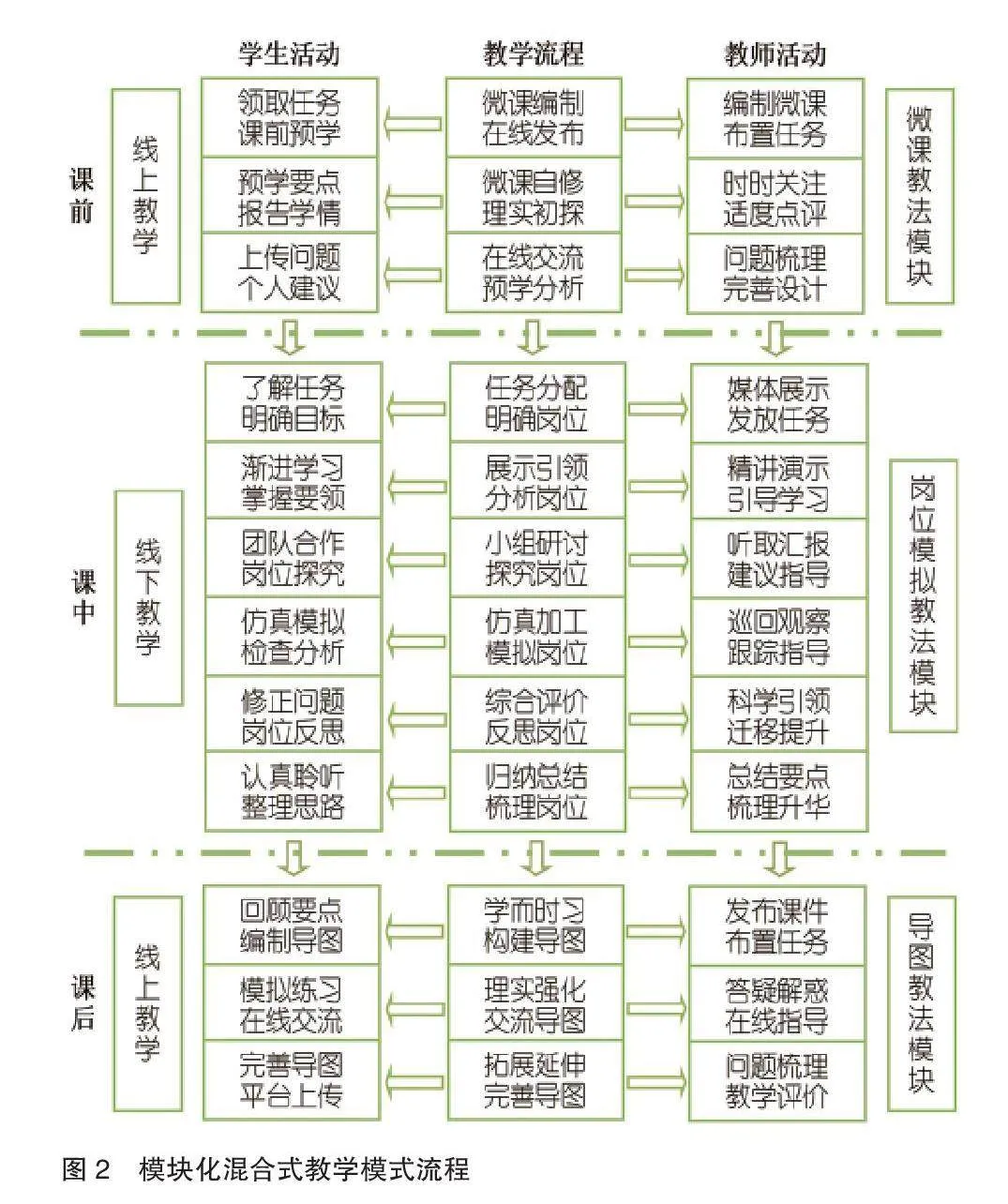

模块化混合式教学模式是以建构主义和深度学习理论为基础,依据“以教师为主导、以学生为主体”的教学理念,遵循“教无定法、贵在得法”的教法应用理念,围绕教学目标、教学内容以及师生特点等主要影响因素,引入“活模块”教法设计策略,将线上教学与线下教学有机融合,将课中教学与课前预学、课后延伸有机衔接,将常用教学方法予以模块化设计,以此实现教师教学过程中灵活组合、综合运用各种教学方法的一种课堂教学模式。模块化混合式教学模式包括课前、课中、课后三大主模块,如图1所示。

1.课前主模块

课前主模块的教学任务为课前预学,教学方式以线上教学为主,结合课前预学具体目标,课前预学可采取微课式、案例式、思维导图、引导文、问题式等教学方法,其教学方法模块具体流程如表1所示。

2.课中主模块

课中主模块的教学任务为课堂教学,教学方式以线下教学为主,结合课堂教学具体目标和教学内容、师生特点等要素,课中教学可采取岗位模拟、情境式、案例式、任务驱动、项目式、问题式等教学方法,其教学方法模块具体流程如表2所示。

3.课后主模块

课后主模块的教学任务为课后拓展延伸,教学方式以线上教学为主,结合课后拓展延伸具体目标,课后延伸可采取思维导图、案例式、合作学习、分层复习、视频分析等教学方法,其教学方法模块具体流程如表3所示。

(三)影响要素分析

1.教学目标:混合式教法模块选择的出发点

任何教学活动都是为了达到相应的教学目标。教学目标既是教学活动的出发点,又是教学活动落脚点(预期结果)。教学目标不同,混合式教法模块选用将有所不同。如以了解、初识为教学目标,可采取课前自修、课中复习的教学设计思路,适合选用引导文、思维导图等教法模块;如以理解、应用分析为教学目标,可采取课前预学、课中分析、课后归纳的教学设计思路,适合选用案例式、任务式、思维导图等教法模块;如以掌握、灵活应用为教学目标,可采取课前探究、课中运用、课后拓展的教学设计思路,适合选用微课式、项目式、岗位模拟、合作学习等教法模块。

2.教学内容:混合式教法模块选择的着力点

专业课程的教学内容以“岗课赛证”为基础,可分为专业理论型、理实融合型和实践操作型三种类型。教学内容的类型不同,混合式教法模块选用的着力点也有所不同。如以专业理论为主的教学内容,可采取课前预学、课中分析、课后归纳的教学设计思路,适合选用引导文、案例式、问题式、思维导图等教法模块;以理实融合为主的教学内容,可采取课前理实初探、课中理实融合运用、课后归纳拓展的教学设计思路,适合选用微课式、情境式、任务式、思维导图等教法模块;以实践操作为主的教学内容,可采取课前实操筹备、课中实操体验、课后归纳反思的教学设计思路,适合选用微课式、情境式、项目式、岗位模拟、思维导图等教法模块。

3.学生特点:混合式教法模块选择的适应点

现代职业教育强调以学生为主体。教师在选用混合式教法模块时,需充分考虑学生的基本素养、知识与技能基础、学习习惯与喜好等因素,使教法模块能够较好地适应学生特点。如学生具有较好的知识与技能基础和较强的学习自觉性,则适合选用引导文、问题式、合作学习等教法模块;如学生知识与技能基础薄弱、学习兴趣不高,则适合选用情境式、案例式、岗位模拟等教法模块。

4.教师特点:混合式教法模块选择的可控点

教师在运用教法模块时,不仅需要对教法模块的运用充分理解和把握,还需要结合自身特点和优势选择有利于发挥自身特长的教法模块,从而实现对教法模块的有效运用和对课堂教学流程的有效操控。如教师具有较强的教学组织能力,适合选用案例式、问题式、讨论式等教法模块;如教师具有较强实践操作能力,适合选用项目式、模拟操作、岗位模拟等教法模块。

三、新时期高职院校专业课程模块化混合式教学模式的实践路径

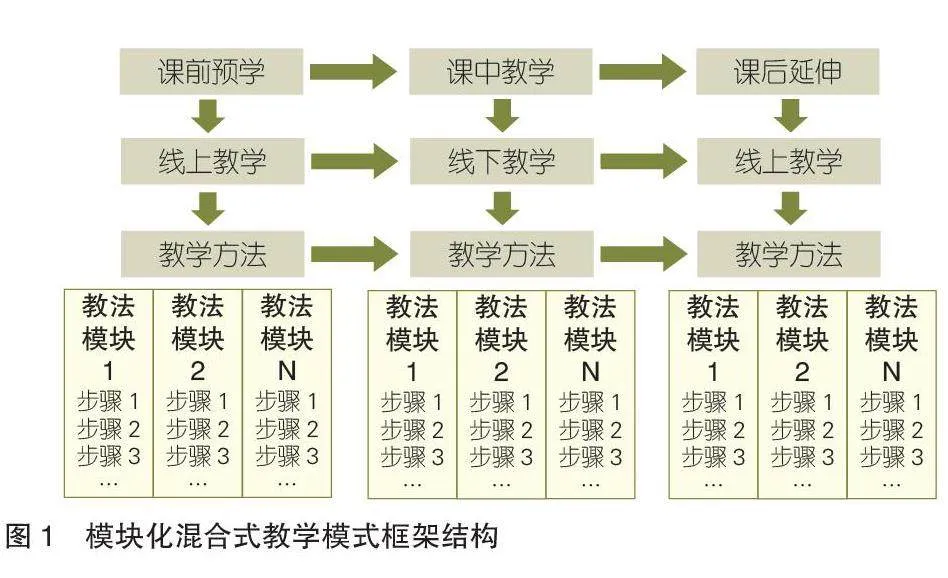

(一)课前实行微课教学

课前实行微课教学主要包括三个步骤:第一,微课编制,在线发布。目的是为学生课前预学奠定良好基础。教师活动为编制课前预学微课,在线发布预学任务。学生活动为领取教师发布的课前预学任务,通过微课进行课前预学。第二,微课自修,理实初探。目的是通过微课学生预学,进行理论与实践初探,为课堂教学奠定良好基础。教师活动为关注学生课前预学情况,对学生预学情况进行点评和督促。学生活动为通过教师发布的微课进行课前预学,对预学存在的问题及时报告。第三,在线交流,预学分析。目的是对学生预学存在的问题进行整理,对学生预学情况进行分析,为课堂教学内容完善奠定基础。教师活动为对学生预学问题进行梳理,完善课堂教学设计。学生活动为反馈预学中存在的问题,提出个人建议和需求。

(二)课中实行岗位模拟教学

课中实行岗位模拟教学主要包括六个步骤:第一,任务分配,明确岗位。目的是将知识或技能转化为具体的工作过程,帮助学生初步建立直观印象,激发学生的学习兴趣,明确学习目标,为深入学习打下基础。教师活动为利用仿真软件或课件演示,明确岗位工作过程及相关内容,使学生对所学知识有初步、直观的认识。学生活动为领取分配的任务、观察与反馈。本环节主要应用的教法是演示法等,学法是观察法等。第二,展示引领,分析岗位。目的是使学生在教师的引领下学习新知识、运用新技能,培养学生的学习能力和分析总结能力。教师活动为精讲知识、演示技能、引导学习,将知识和技能的重点落实、难点突破。学生活动为获取信息、思考问题、发表见解,使学生掌握知识和技能的要领。本环节主要应用的教法是演示法、引导法、讨论法等,学法是观察法、自主学习法、讨论法等。第三,小组研讨,探究岗位。目的是调动学生的积极性,增强学生的团队合作能力,利用团队的力量完成学习任务。教师活动为跟踪查看各小组制定任务书并加以指导,适当给予肯定,调动学生的积极性,同时指出不足,指导更正。学生活动为根据研讨初步完成任务书,通过教师指导修订任务书。本环节主要应用的教法是小组讨论法、角色转换法、评价法等,学法是小组讨论法、分析法等。第四,仿真加工,模拟岗位。目的是使学生利用仿真软件对新知识、新技能的基本运用进行尝试,培养学生的动手能力,加深对新知识、新技能的理解和掌握。教师活动为巡回观察、强调要点、跟踪指导。学生活动为仿真操作、自检互检、分析原因。本环节主要应用的教法是任务法、指导法等,学法是实践法、合作学习法等。第五,综合评价,反思岗位。目的是实现学生对加工任务的综合评价,反思存在的不足。教师活动为科学引领、迁移提升,引导学生对仿真模拟进行综合评价,进一步巩固教学效果。学生活动为总结经验,反思需要修正的问题,进一步完善任务书,深化所学所得。本环节主要应用的教法是评价法、总结法等,学法是总结法等。第六,归纳总结,梳理岗位。目的是教师对本节新知识、新技能进行归纳总结,结合岗位实际进行系统化梳理。教师活动为对本节所学进行归纳总结,进一步强调本节的重难点。学生活动为根据教师归纳总结的内容,结合任务书及模拟操作整理所学所得,在头脑中将理论与实践相结合,加深印象。本环节主要应用的教法和学法皆为总结归纳法等[11]。

(三)课后实行思维导图教学

课后实行思维导图教学主要包括三个步骤:第一,学而时习,构建导图。目的是以思维导图为载体,形成理论的归纳整理。教师活动为发布课件及有关教学内容,布置整理任务。学生活动为复习并整理课堂教学内容,形成思维导图。第二,理实强化,交流导图。目的是理实交融深化,能够让学生学以致用。教师活动为对学生课后深化学习进行指导和答疑。学生活动为课后深入学习,对所学进行巩固强化,总结学习经验。第三,拓展延伸,完善导图。目的是对所学内容进行进一步归纳整理,实现理论升华。教师活动为对学生学习情况进行梳理,整理存在的问题,为日后教学积累经验,同时对学生学习情况进行评价。学生活动为整理完善思维导图,实现理实融合。

(四)实践注意事项

实践注意事项有四点:第一,任务创设应符合岗位实际。在岗位模拟教学中,任务创设应来源于企业实际,要求充分体现职业特点和岗位实际,不能用虚假的任务进行实践教学,要让学生对职业岗位有清楚的认识,树立正确的岗位观念。第二,要注重循序渐进组织教学。突出学生是教学的主体,强调学生自主构建知识,核心是“学”;教师是学生学习的辅助者、引导者,核心是“导”。首先,教师需做好学生课前预学组织,并结合学生预学情况及时调整课中教学设计;其次,在课中有机创建岗位情境,遵循学生的认知规律,注重理实逻辑递进,引导学生由浅入深、由简到繁地逐步提高技能训练难度,实现知识转化成实际能力的自然过渡;最后,以思维导图为载体,指导学生实现实践到理论的升华。第三,要注重及时评价与反馈。学生模拟操作后,学生要根据评价标准(评价表)进行互评,通过观察他人的实操,实现对自身知识的内化,从而实现间接学习。在课中,教师也要对学生的模拟操作及时给予客观、准确、全面的评价,同时要注意保护学生自尊心和积极性。此外,课前和课后教师还应注重对学生预学、拓展练习、导图构建情况进行及时反馈,针对学生掌握的不同程度提出意见,促进学生扎实地掌握理论知识与技能。第四,要注意学生心理状态。教学过程中,教师需关注每名学生的心理变化。对于课堂上情绪和行为有异常的学生要特别关注,迅速找出问题的原因并及时解决。如有的学生在实操后,对自己的表现很不满意,一直处于自责状态不能自拔;有的学生在实操评价过程中,由于认为评价不客观导致心理失衡,引发小组之间的矛盾等。因此,需要教师善于发现并寻找合适时间尽早有效干预、及时开导学生,帮助学生解开心结,以免出现更严重的问题。

四、新时期高职院校专业课程模块化混合式教学模式的应用实验

(一)实验对象

本实验选取了吉林通用航空职业技术学院空中乘务专业开设的《客舱设施与服务》课程作为实验课程。该课程属于高职空中乘务专业的专业核心课程,第3学期开设,共计64学时;课程目标为使学生掌握客舱设备的使用和客舱服务的流程,并在此基础上使学生掌握客舱服务技巧,提升服务意识,增强与旅客沟通交流的能力;课程类型为理实融合型课程。同时,选取了学校2022级空中乘务专业的2个班级作为实验对象。2个班级学生数均为28人,共计56名学生;2个班级的学生理论知识基础、实践操作能力相当,在实验前一学期的学习状态、课堂表现、已学各学科的期末成绩均无明显差异。

(二)实验方法

本实验采取对比研究法,将学生以班级为单位分为两组,其中1个班级为实验组,采用模块化混合式教学模式;另1个班级为对照组,采用传统教学模式。传统教学模式采取多媒体与讲授相结合的课堂教学方式方法;模块化混合式教学模式从课前、课中、课后三个维度出发,考虑教学目标、教学内容、师生特点等因素,灵活选取各种教法模块开展混合式教学。为保障教学评价的科学性,实验组和对照组的任课教师、教学内容、考核评价方式等均相同。同时,通过观察法了解实验组和对照组的学生在日常学习中的学习状态;通过问卷调查法和访谈法,收集学生对模块化混合式教学模式和传统教学模式的学习满意度反馈;通过成绩分析法,将实验组与对照组的学生学习效果进行对比分析。

(三)实验路径与结果

1.基于学习状态的效果分析

学生学习状态数据来源于学期中日常查课,其记录数据为学生在课堂上自然状态下的听课表现(参与状态),记录项目分别为认真听课状态、一般听课状态、溜号状态。通过对每周1次、共计15次的日常查课记录数据汇总,实验组共记录418人次,其中认真听课状态学生212人次(占比50.72%)、一般听课状态学生177人次(占比42.34%)、溜号状态学生29人次(占比6.94%);对照组共记录415人次,其中认真听课状态学生98人次(占比23.62%)、一般听课状态学生170人次(占比40.96%)、溜号状态学生147人次(占比35.42%)。结果表明,认真听课状态的学生实验组比对照组多114人次、高27.10个百分点,溜号状态的学生实验组比对照组少118人次、低28.48个百分点,反映了模块化混合式教学模式对提升学生学习兴趣、提高课堂效率有显著的积极促进作用。

2.基于学习满意度的效果分析

学生学习满意度数据来源于问卷调查和访谈评价,记录项目分别为很满意、满意、基本满意、不满意。两组学生分别发放调查问卷28份,实验组回收有效问卷28份、对照组回收有效问卷27份,回收率为98.21%。通过对调查问卷统计,实验组很满意16人(占比57.14%)、满意10人(占比35.71%)、基本满意2人(占比7.14%)、不满意0人;对照组很满意5人(占比17.86%)、满意12人(占比42.86%)、基本满意9人(占比32.14%)、不满意2人(占比7.14%)。同时,分别从两组学生中随机选取10名学生进行访谈,实验组很满意9人(占比90.00%)、满意1人(占比10.00%)、基本满意和不满意0人;对照组很满意4人(占比40.00%)、满意5人(占比50.00%)、基本满意1人(占比10.00%)、不满意0人。调研结果表明,很满意的学生实验组比对照组分别高39.29%和50.00%,基本满意的学生实验组比对照组分别低25.00%和10.00%,反映了模块化混合式教学模式获得了学生的普遍认可。

3.基于学习成绩的效果分析

由于该课程为必修考试课程,所以考核成绩为“期末考试成绩(占比70%)+平时成绩(占比30%)”;由于该课程为理实融合型课程,所以期末考试成绩分为理论测试和实操考核两个部分。对实验组和对照组学生成绩汇总显示,实验组和对照组的平均考核成绩分别为89.60分、79.41分(分差10.19分),其中实验组和对照组的平均平时成绩分别为96.54分和88.43分(分差8.11分)、平均理论测试成绩分别为87.61分和75.39分(分差12.21分)、平均实操考核成绩分别为85.66分和75.70分(分差9.96分),表明实验组学生的各项成绩均优于对照组学生。同时,通过对实验组和对照组学生理论测试和实操考核的四个分数段(90分以上、80分以上至90分、60分以上至80分、60分以下)统计显示,实验组学生理论测试四个分数段分别为10人(占比35.71%)、11人(占比39.29%)、6人(占比21.43%)、1人(占比3.57%),对照组分别为4人(占比14.29%)、6人(占比21.43%)、15人(占比53.57%)、3人(占比10.71%);实验组学生实操考核四个分数段分别为8人(占比28.57%)、14人(占比50.00%)、6人(占比21.43%)、0人(占比0.00%),对照组分别为2人(占比7.14%)、8人(占比28.57%)、17人(占比60.71%)、1人(占比3.57%),表明实验组学生理论测试和实操考核在高分段和中高分段成绩均明显高于对照组,对照组学生的理论测试和实操考核分别集中于中低分数段。上述学生量化考核成绩数据反映了模块化混合式教学模式在教学效果上优于传统教学,说明模块化混合式教学模式有效激发了学生参与课堂的积极性,较好地提升了课堂教学质量。

此外,经过一个学期模块化混合式教学模式的推广,通过问卷调研整理,参与的64名专业教师日常教学中经常使用的教法模块占比情况分别为:任务式占60.94%、案例式占54.69%、情境式占35.94%、岗位模拟式占34.38%、项目式占28.13%、问题讨论式占15.63%、讲授式占7.81%。此数据与实施前调研问卷统计的初始数据相比,讲授式占比下降了78.13个百分点,说明讲授式已不再是专业教学中普遍应用的教法;任务式、案例式、情境式、岗位模拟式、项目式等易于调动学生积极性的教法模块均有不同程度提升,已得到专业教师的充分认可并普遍应用。同时,更多专业教师关注课前预学和课后延伸的教学组织,经常组织的占54.69%、部分组织的占28.13%、偶尔组织的占14.06%、不组织的占3.13%,混合式教学在专业教学中的总体占比达82.82%,说明模块化混合式教学模式有效促进了混合式教学的应用推广。

(四)实验结论

经过本实验的实践与研究,可以得出结论:一是模块化混合式教学模式通过“活模块”设计策略,并对常用的教学方法予以流程化处理,既有利于教师教学理念更新,深化对教法理解,提升灵活运用能力,又有利于教法模块的灵活运用与推广,充分体现了“教无定法、贵在得法”的教法应用理念。二是模块化混合式教学模式通过微课式、案例式等课前教法模块能够较好地组织学生进行预学,为课堂教学中学生深入学习奠定了良好基础;通过岗位模拟、情境式、任务驱动等课中教法模块强化师生互动,使学生能够较好地融入课堂,主动参与度有了较大提升,且主动思考、交流研讨的问题不断深化,凸显了以学生为主体;通过思维导图、合作学习等课后教法模块充分地调动了学生对课中所学知识、技能的持续深化和拓展延伸。总之,模块化混合式教学模式是基于“三教”改革背景下对高职院校专业课程教法改革的有益尝试,是源于混合式教学的积极探索。该模式有效激发了学生参与课堂的积极性,提高了学生对课堂教学的满意度,较好地提升了课堂教学效果与质量;有效促进了教师将教学活动与学生自修的整合,凸显网络教学资源的开发与充分利用,实现课堂教学的有机延伸与拓展,进而有利于以教师、教材、教法为核心的“三教”改革同步深化,不断提升高职院校人才培养质量。

(五)实验启示

混合式教学虽是当代高职院校教师广泛探索的一种教学方式方法,但模块化混合式教学模式尚处于初步探索,还有一些问题需逐步完善。一是需进一步探索课前、课中、课后三个维度的关系。为有效避免课前和课后学生负担过重,本模式设计的课堂教学的三个维度基本衔接关系为“课前为基、课中为主、课后为辅”,体现“易—难—易”学习规律。课后在课堂教学中的作用是否需要进一步强化与扩展,有待进一步探索。二是需进一步创建符合教学实际的在线资源和教学设计模块。在线教学资源和教学设计模块的开发有利于最大限度地发挥课前预习和课后拓展在教学中的作用,也有利于模块化混合式教学模式的推广,为此与教法模块相匹配的在线教学资源和教学设计模块有待进一步创建。三是需进一步激发学生学习的主动性和自律性。学生在完成课前预学、课后拓展的学习任务时经常出现拖延的现象,从而影响课中教学效果。为此,需建立有效的与模块化混合式教学模式相匹配的教学评价机制,及时进行课前、课后教学监督,强化学生学习的主动性和自律性。四是需强化教师信息化、数字化的素养。教师信息化和数字化的素养是混合式教学实现的基础,是教法模块合理运用的前提。为此,需定期开展信息化相关内容的培训,帮助教师有效实施混合式的课堂教学。

参 考 文 献

[1]中央宣传部(国务院新闻办公室),中央党史和文献研究院,中国外文局.习近平谈治国理政[M].第三卷,北京:外文出版社,2020:350.

[2]何克抗.从Blending Learning看教育技术理论的新发展(上)[J].电化教育研究,2004(3):1-6.

[3]国务院.国家职业教育改革实施方案[EB/OL].(2019-01-24)[2024-03-15]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5368517.htm.

[4]中共中央办公厅,国务院办公厅.关于推动现代职业教育高质量发展的意见[EB/OL].(2021-10-12)[2024-03-15].https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5647348.htm.

[5]中共中央办公厅,国务院办公厅.关于深化现代职业教育体系建设改革的意见[EB/OL].(2022-12-21)[2024-03-15].https://www.gov.cn/gongbao/content/2023/content_5736711.htm.

[6]怀进鹏.数字变革与教育未来[N].中国教师报.2023-02-15(001).

[7]祝士明,王帆,梁裕.新技术革命背景下高职院校“三教”改革的路径探究[J].职教论坛,2021(6):57-63.

[8]李克东,赵建华.混合学习的原理与应用模式[J].电化教育研究,2004(7):1-6.

[9]李娜. 建构主义理论视角下“教育学”翻转课堂教学模式研究[J].科学咨询(教育科研),2023(22):117-118.

[10]郭华.如何理解“深度学习”[J].四川师范大学学报(社会科学版),2020(1):89-95.

[11]曹颜冬.浅谈任务驱动式课堂教学模式在中药制药专业教学的应用[C].全国智慧型教师培养体系建构模式学术会议二等奖论文集,2016:1300-1308.

Construction and Practice of a Modular Blended Teaching Mode for Specialty Courses in Higher Vocational Colleges

Zhao Dazhi, Zhou Lulu

Abstract" The modular blended teaching mode is a beneficial attempt to reform the teaching methods of specialty courses in higher vocational colleges under the background of“teachers, teaching, teaching method”reform, and it is also an active exploration derived from blended teaching. This mode is based on constructivism and deep learning theory, and introduces the teaching method design strategy of \"flexible modules”. It processes the commonly used teaching methods, and forms flexibly combined teaching method modules from three dimensions of before class, during class and after class. It organically achieves the extension of classroom teaching in time, the expansion in methods, the expansion in resources, and the deepening in teaching methods. After practice, it has been proved that this mode effectively promotes the renewal of teachers’teaching philosophy, deepens the practical application of blended teaching, and improves the efficiency and effect of higher vocational college students.

Key words" higher vocational education; specialty courses; modularity; blended teaching

Author" Zhao Dazhi, associate professor of Jilin General Aviation Vocational And Technical College (Jilin 132000); Zhou Lulu, associate professor of Jilin Railway Technology College