职业教育一流核心课程建设的制度、要义与路径

作者简介

蓝洁(1981- ),女,南宁师范大学职业技术师范学院教授,教育学博士,研究方向:职业教育课程与教学论(南宁,541001);黄惠璇(2001- ),女,南宁师范大学职业技术师范学院硕士研究生,研究方向:职业教育课程;罗霞,南宁师范大学职业技术师范学院

基金项目

2021年广西职业教育教改研究重点项目“基于专业群的广西职业院校教学创新团队建设路径研究”(GXGZJG2021A

A055),主持人:蓝洁;广西教育科学“十四 五”规划2023年度基地重大课题“基于产教集聚示范区建设的广西职业教育类型化发展策略研究”(2023JD05),主持人:蓝洁;2022年广西职业教育教学改革研究重点项目“广西职业院校专业群发展评价体系构建研究”(GXGZJ

G22022A039),主持人:隆广庆

摘 要 “职业教育一流核心课程”是中华人民共和国教育部层面以“科目”为单位推进的职业教育课程建设项目。在“国家精品课程”“国家精品开放课程”“国家精品在线开放课程”“职业教育在线精品课程”递次改革的制度基础上,“职业教育一流核心课程”建设项目形成信息化赋能、类型化发展两个方面的制度要义。其中,信息化赋能的机制较为成熟,类型化发展的要义则需要通过优化课程目标、改进课程内容与结构、深化课程资源建设、稳抓课程实施质量、打造示范引领样板效应五个方面来实现。

关键词 一流核心课程;信息化赋能;类型化发展;职业教育

中图分类号 G712 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)20-0024-07

“职业教育一流核心课程”是中华人民共和国教育部层面以“科目”为单位推进的,且具有延续性和阶段性的职业教育课程建设项目,但理论和实践领域对其制度设计、内在逻辑和建设路径的思考尚未深入。“一流核心课程”与以往的“国家精品课程”“国家精品开放课程”“国家精品在线开放课程”“职业教育在线精品课程”相比较,及与高等教育领域的“一流课程”相比较,有何异同?如何有效推进职业教育一流核心课程建设?需要进一步从职业教育一流核心课程建设的前期制度、要义与实践路径方面进行探讨分析。

一、职业教育一流核心课程建设的前期制度

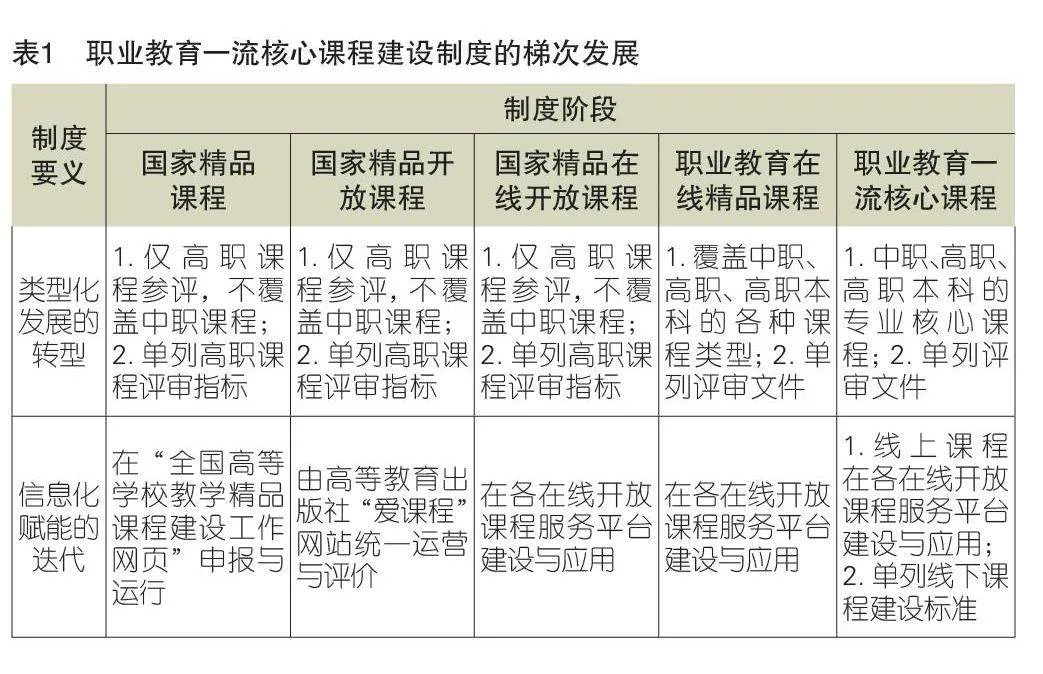

作为深化现代职业教育体系改革时期的新一轮课程建设项目,“职业教育一流核心课程”是在“国家精品课程”“国家精品开放课程”“国家精品在线开放课程”“职业教育在线精品课程”四个梯次的制度设计基础上形成的。信息化赋能、类型化发展是贯穿职业教育课程建设的两个主导方向。

(一)“国家精品课程”建设阶段(2003-2010年)

教育部于2003年启动实施的“国家精品课程”建设项目,是教育部层面通过信息技术赋能课程建设的重要时间节点。《国家精品课程建设工作实施办法》(教高厅[2003]3号)将“课程上网”作为国家精品课程运行管理要求,并明确“国家精品课程”统一在“全国高等学校教学精品课程建设工作网页”进行申报与运行,实现国家精品课程的示范和推广[1]。

“国家精品课程”建设阶段,教育部进行了职业教育课程区别于普通本科课程的制度设计,职业教育课程的类型化发展受到重视,并体现在单列数量比例与评审指标两个方面。首先,《教育部办公厅关于2005年度国家精品课程申报工作的通知》(教高厅函[2005]27号)明确高职高专课程占比不少于25%[2];《教育部办公厅关于2006年度国家精品课程申报工作的通知》(教高厅函[2006]9号)将高职高专课程占比提高到30%[3]。其次,《关于2007年度高职高专国家精品课程申报工作的通知》(教高司函[2007]68号)[4]单列高职高专国家精品课程的评价标准,形成与普通本科具有明显差异的课程评价指标体系,特别是高职高专类国家精品课程将“实践教学”作为高职精品课程评审的一级指标,设置分值为20,而同期的普通本科精品课程评价指标体系中,“实践教学”列为二级指标,分值仅为5[5]。由此,职业教育区别于普通高等教育的科目课程建设制度揭开新篇章。2008年,高职高专的国家精品课程转由“全国高职高专校长联席会议”组织申报与评审,普通本科的国家精品课程纳入高等学校本科教学质量与教学改革工程项目进行管理。全国高职高专校长联席会议将职业教育国家级精品课程遴选的范围压缩为“明确为开设3年以上的专业核心课程”,形成相对独立的高职高专精品课程建设体系与路径。

(二)“国家精品开放课程”建设阶段(2011-2014年)

“国家精品开放课程”建设阶段,制度设计中的信息化赋能体现为技术指标转型升级与课程平台迭代转换两个维度。一是技术指标维度的转型升级,依托“国家精品课程”转型升级为“国家级精品资源共享课”来完成。《教育部关于国家精品开放课程建设的实施意见》(教高[2011]8号)[6]提出“国家精品开放课程”,包括“精品资源共享课”和“精品视频公开课”,同时明确入选课程必须实现由服务教师向服务师生和社会学习者的转变,由网络有限开放到充分开放的转变。二是课程平台维度的迭代转化通过“爱课程”平台的统一应用来实现。依据《关于开展2012年国家级精品资源共享课推荐工作的通知》(教高司函[2012]135号)与《关于开展2013年国家级精品资源共享课推荐工作的通知》(教高司函[2013]53号)文件要求,“评审通过的课程统一与高等教育出版社签署知识产权保护协议,在‘爱课程’网上共享使用,接受评价。”换言之,国家级优质课程资源网络平台的管理主体,从行政管理部门转换为第三方,既体现教育治理的理念转变,也彰显信息技术发展对于课程建设的赋能与挑战。

在职业教育类型化发展方面,职业教育区别于普通高等教育的差异化课程制度设计得到发展。《关于开展2013年国家级精品资源共享课推荐工作的通知》(教高司函[2013]53号)中单列的高职精品资源共享课评审指标[7],在五个方面凸显职业教育的类型特征。一是重视“课程设计”,将“校企合作”纳入课程“建设方式”的主要观测点,强调课程与行业企业合作设计、开发、使用、推广,充分体现开放性、实践性、职业性,重视评估行业企业对课程建设的贡献;二是关注课程“持续更新与共享”,强调课程内容根据行业、技术、工艺发展需求,每年更新率必须达到10%;三是聚焦“教学团队”中课程负责人的“行业影响力”,将课程负责人主持校企合作或相关技术服务项目的成效纳入评价指标;四是注重开发职业教育类型的“教学资源”,明确要求课程资源涵盖职业能力培养、岗位技能培训、新技术普及、职业素质养成等方面,反映各类典型新技术应用、生产案例;五是强调行业企业参与打造课程的“建设环境”,形成学校间通力合作、师生与社会共建的长效建设机制。

(三)“国家精品在线开放课程”建设阶段(2015-2019年)

在信息化赋能方面,“国家精品在线开放课程”建设的阶段性任务是“构建具有中国特色在线开放课程体系和公共服务平台”,使国家级优质课程资源从“爱课程”的单一平台拓展到各类新型在线开放课程和学习平台。依据《教育部关于加强高等学校在线开放课程建设应用与管理的意见》(教高[2015]3号)[8],“在具有良好公益性、开放性的国内已运行平台中,通过申报、专家遴选的方式,选择基础良好、技术先进、符合国情、安全稳定、优质课程资源集聚、服务高效的平台,认定为在线开放课程公共服务平台”成为新阶段的制度建设任务。“国家精品在线开放课程”采取先建设应用、后评价认定的方式,组织公共服务平台遴选。

在职业教育课程的类型化发展方面,在这个阶段没有形成凸显职业教育课程特征的新制度生长点。由于教育部在这一阶段调整高职院校的管理司局,2017-2019年的国家精品在线开放课程认定工作文件中,没有单列高职高专课程的评审标准,但年度课程认定申报书中,单列了“高职高专”的专业目录。从数量上看,高职高专课程在这个阶段被认定为“国家精品在线开放课程”的数量占比降低。2017年,国家级在线精品课程认定共489门,其中高职高专课程22门,占比4.5%[9];2018年,国家级在线精品课程认定共801门,其中高职高专课程111门,占比13.9%[10];“国家精品在线开放课程”阶段的高职高专课程被认定的数量占比明显低于“国家精品开放课程”阶段25%~30%的占比水平。2019年申报2020年认定的90门高职高专国家级在线精品课程由职业教育与成人教育司单独发文[11],普通本科课程开启“一流课程”建设。

(四)“职业教育在线精品课程”建设阶段(2020年至今)

“职业教育在线精品课程”建设阶段,类型独立的职业教育课程建设制度基本形成。职业教育在线精品课程的学段范围从“高职高专”拓展到覆盖中职、高职专科、高职本科、五年一贯制的各个层级,类型包括公共基础课程、专业(技能)课程、其他的分类课程体系。《国家职业教育改革实施方案》(国发[2019]4号)明确要“遴选认定一大批职业教育在线精品课程”[12],《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》提出“面向公共基础课和量大面广的专业(技能)课,分级遴选5000门左右职业教育在线精品课程”。

2022年,《教育部办公厅关于开展2022年职业教育国家在线精品课程遴选工作的通知》(教职成厅函[2022]18 号)发布了职业教育国家在线精品课程遴选的评议指标[13],指标体系依据课程建设的过程逻辑设立课程设计、课程建设、课程实施、应用效果、特色创新5个一级指标、12个二级指标、36个观测点及建设要求。至此,教育部层面对于职业教育与普通高等教育的科目课程建设制度完全分离,职业教育类型化特征得到充分彰显。截至2023年10月,已认定的1160门“职业教育在线精品课程”中包含中职课程88门,占比7.6%[14]。

二、职业教育一流核心课程建设的制度要义

职业教育一流核心课程建设是国家层面职业教育课程建设制度的迭代与深化。2022年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》明确要“打造一批核心课程”[15]。2023年7月,教育部办公厅发布的《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》将“开展职业教育一流核心课程建设”纳入11项重点任务[16],并在“现代职业教育体系改革管理公共信息服务平台”公布《2023年职业教育一流核心课程建设指南》。上述关键文件完成了职业教育一流核心课程建设的制度安排,与前期的“国家精品课程”“国家精品开放课程”“国家精品在线开放课程”“职业教育在线精品课程”制度相比较,见表1,类型化发展、信息化赋能两个方面的制度要义得到进一步深化。

(一)类型化发展是根本

职业教育课程改革历经数十年的积累与迭代创新,在研究与实践领域都已经达成共识:需要从“基于学科”向“基于职业”转变。但对照现实,职业教育课程供给仍然存在“供需两张皮”或者“对接不到位”的矛盾。一方面,产业、行业的结构调整,新工艺新技术的革新,推动职业岗位工作不断发生变化;另一方面,职业院校课程目标设置、内容组织、教学模式的变革总是稍显缓慢[17]。职业教育一流核心课程建设的制度要义首先聚焦于类型化发展的根本。

首先,“职业教育一流核心课程”建设对象划定范围为“专业核心课程”。聚焦专业核心课程,能够集中体现课程内容与岗位工作相对接,与新技术、新工艺、新规范相融合的职业教育类型特征,对于引领职业教育“课堂改革”,提升关键核心领域技术技能人才培养质量有着更典型的示范作用。

其次,“职业教育一流核心课程”拓展为“线上”与“线下”两种课程类型。线下课程凸显了职业教育课程教学活动与真实工作情境互动生成的类型特征,肯定了隐性经验习得、动作技能训练在职业教育课程与教学中的特殊性。这是经过近20年的信息化教学改革后,职业教育课程建设重新关注线下真实教学场景,着眼于“口传心授”传统教学方法的新起点。

(二)信息化赋能是趋势

职业教育一流核心课程建设的前期制度设计,推动了课程资源建设、管理与应用的数字化转型。在课程资源建设方面,持续推进的配套教学资源建设为课程的数字化转型奠定了坚实的基础;在课程资源管理与应用方面,信息化赋能课程建设的转型升级,体现为平台课程的三阶迭代。第一阶段是统一管理阶段,即2003-2010年的国家精品课程建设期间,课程统一在“全国高等学校教学精品课程建设工作网页”进行申报与运行管理。第二阶段是治理改革阶段,即2011-2014年的国家精品开放课程建设期间,由高等教育出版社的“爱课程”网站统一开展运营与评价。第三阶段是服务模式优化阶段,即2015年以来,由各在线开放课程服务平台为职业教育各类课程的建设、管理与应用提供服务,实现“专用资源服务”向“大资源服务”的转变,与《教育信息化2.0》致力于推进的“数字资源服务普及行动”实现拟合共振。

当下,信息化赋能职业教育一流核心课程建设,不仅是多媒体、数据库、虚拟仿真等数字技术与课程教学内容、环节等关键要素的匹配、组合、重建,更是在具体课程实施中教学空间、师生互动的数字化支持与拓展。因此,在“线上”与“线下”两种类型的职业教育一流核心课程建设指标中,都明确数字化资源建设的要求。数字化赋能作为职业教育课程建设的趋势,在一流核心课程的样板中,更应嵌入物联网、大数据、人工智能等技术,构建传统课堂、实景课堂、虚拟仿真课堂等多模态混合的交互式、沉浸式教学环境,集成多维创新的课程发展动能[18]。

三、职业教育一流核心课程建设的关键路径

从职业教育一流核心课程建设的制度发展历程看,相比较而言,信息化赋能趋势已经形成相对稳定的推动机制,而类型化发展的制度要义亟须理论、制度与实践领域的进一步探索和深化。

(一)基于技术知识,优化课程目标

“课程目标是构成课程内涵的第一要素”[19]。课程目标规定和引领课程内容的选择、课程实施的方向,以及课程落实后应达到的效果。因此,课程目标既是调控课程实施方向的“指南针”,也是衡量和评判课程效果的“标尺”。课程目标的确定主要经过四个基本环节:第一是确定教育目的;第二是确定课程目标的基本来源,体现在学生、社会、知识维度的选择基点;第三是确立课程目标的基本取向,表现为对于行为目标、生成性目标、表现性目标的选择;第四是确定目标内容和陈述方式[20]。

职业教育一流核心课程需要基于技术知识优化课程目标,使课程目标符合《指南》评议性指标所明确的“课程目标定位准确、条目清晰、内容具体、可评可测”的要求。一是一流核心课程目标的准确定位,需要回归到国家教育目的的原话语,明确立德树人的政治站位。凸显立德树人的高度和觉悟,强化以立德树人为根本任务,以为党育人、为国育才为根本目标[21]。二是一流核心课程目标的条目设置,需要将技术知识、社会需求与学生发展三个维度的关系进行科学整合与清晰呈现。职业教育一流核心课程需要依据社会需求与学生发展需求,对优秀的、先进的技术知识进行选择和组织,从而研制包含服务重点产业的、以学生为中心的、凸显职业教育知识类型特征的清晰目标体系。三是一流核心课程目标的内容陈述,需要进行精准化、具体化的表达。当下,职业教育领域主流的课程目标陈述形式仍是泰勒的三维目标分层表述模式,即将课程目标分为知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个维度,每一类型的目标按需求予以过程和阶段的划分与评估,形成行为目标。例如,知识与技能维度划分为“了解—理解—应用”阶段,过程与方法维度划分为“模仿—独立操作—迁移”环节,情感态度与价值观区分为“感受—反应—内化”阶段。三维目标形式以“行为目标”为基本取向,有利于教师明确教学任务,设计相应的教学活动来控制教学过程[22]。但也存在忽略教学过程的创造性、隐性经验生成的缺陷。一流核心课程在现阶段既要关注行为目标,也需要在“生成性目标”“表现性目标”取向上开展探索,推进实践层面职业教育课程目标的研制。四是一流核心课程目标的可评可测,即强调单门课程的目标不是宏大、抽象、模糊的摆设,而是在操作层面能够明确学生专业能力提升、专业技能掌握、职业道德养成的衡量标准,并且通过课程运行能够完整实现。

(二)基于职业岗位,编排课程内容

课程内容是“根据课程目标,有目的地选择一系列直接经验和间接经验的总和,是从人类的经验体系中选择出来,并按照一定的逻辑序列组织编排而成的知识体系和经验体系”[23]。由此,职业教育一流核心课程需要基于职业岗位编排技术知识,以凸显课程内容和结构的高质量。

第一,一流核心课程的课程内容应完整、有效地支撑课程目标。一流核心课程的课程内容需要切实对接新产业、新业态、新模式、新职业,融入新方法、新工艺、新技术、新标准,紧贴本专业相关技术领域职业岗位(群)的能力要求,才能有效地回应课程目标“以产业行业发展的岗位能力需要为出发点,以学生全面发展为落脚点,实现优秀、先进技术知识传承”,确保课程目标的实现。

第二,一流核心课程的课程内容应科学合理地选择与组织岗位知识与经验,形成本专业相关技术领域职业岗位所需要的知识体系和经验体系。职业岗位所需的知识与经验是互构的[24],一流核心课程的内容选择与组织,必须充分体现理论与实践的有机结合。一方面要规定学生重点掌握技术过程的技术实践知识,另一方面也要为学生提供建立在技术原理之上、用于理解技术过程的理论知识,才能教会学生在工作中怎么做和做得好,从而获得技术工作现场的实践能力[25]。

第三,一流核心课程的内容应依据“工作逻辑”来编排单元结构,形成划分合理、衔接有序的清晰学习单元。一流核心课程的学习单元需要将工作流程、工作任务、工作能力根据工作逻辑进行编排,串联和整合产品类型、操作系统、难度级别、工艺流程、服务对象等工作内容。在表现形式上往往以“模块、课题、任务”或“项目、任务、活动”的学习单元组合取代传统的“章、节、目”形态。

(三)基于技术情境,建设课程资源

技术情境为技术主体认识技术提供开放而多元的启发式视角[26],支持和约束技术主体的能力形成。因此,一流核心课程需要基于技术情境,加强教学场景、课程标准、数字化资源、教材、教师团队等类型的资源建设,从而支撑课程目标、课程内容付诸实践。

1.深度挖掘与整合优化多样资源

一流核心课程需要深度挖掘与岗位工作场景相一致的技术情境,开发教学场景、数字化资源、教材、教师队伍等类型的课程资源,整合优化并打造资源品牌。在教学场景创设方面,一流核心课程应创设对接工作环境的实训场地与学习情境,使学生能够在真实的企业生产工艺、生产设备、技术管理、运行模式、安全环保情境中进行学习;在数字化资源建设方面,一流核心课程需要针对各模块知识点或技能点开发对应的授课视频、动画、虚拟仿真、演示文稿、测验和作业等多样的教学资源,既开发在线课程资源,也深入挖掘线下的数字化资源;在教材建设方面,一流核心课程需要根据工作逻辑编排的内容结构,贴近工作岗位设计工作项目、任务、活动,并遵循咨询、决策、计划、实施、检查、评价的完整行动逻辑[27];在教师队伍方面,一流核心课程应构建校企专兼结合的双师结构教师队伍,使课程教学团队具备将课程内容与企业生产过程相对接的能力。

2.规范建设与有效应用课程标准

技术情境对于技术主体能力形成的支持与约束,需要通过课程标准予以固定。一流核心课程的课程标准从规范建设、有效应用两个环节体现示范和引领。首先,在课程标准的规范建设环节,一流核心课程的课程标准应涵盖课程性质与任务、课程目标、课程模块、学时安排、课程内容、教学要求、教材编写建议、课程资源开发与利用建议、学业质量、参考资料等完整内容,并突出专业核心课程的特征。其次,在课程标准的有效应用环节,一流核心课程的建设单位需要从学校课程管理层面建立管理支持举措,发挥课程标准作为“师生教学合同、学生学习工具、师生沟通桥梁、教学评估工具”的功能[28],使课程标准能够有效指导课程建设和教师的实际授课。当下,大部分职业院校没有制度规范和硬性要求教师提供课程标准,学校层面的教务机构缺乏对课程标准的审核与监督,只是将教学标准作为档案存放,日常教学监督和听评课活动也不按照课程标准进行[29]。通过规范建设和有效应用一流核心课程的课程标准,能够为职业院校课程标准的建设、管理提供经验范本。

(四)基于工作场景,组织课程实施

课程实施是将预定好的教学方案在实际教育教学实践中落实的过程。提升职业教育一流核心课程的实施质量,需要基于工作场景组织实施,从教学组织与安排、教学活动与过程、课程考核与评价三个环节予以落实。

1.教学组织安排的职业性与实用度

职业教育一流核心课程在“教学组织安排”上的示范性、典型性意义,应从教学内容、学生活动、教学方法手段的组织三个方面予以重点体现。一是从教学内容组织看,一流核心课程各个学习单元内,应针对教学目标,分析、解构、串联和整合产品类型、操作系统、难度级别、工艺流程、服务对象等工作过程的知识和能力,形成项目引领、任务驱动的系列学习任务;二是从学生活动组织看,一流核心课程所分解形成的学习任务,需要教师结合学理分析、学情调研设计学习活动,这些学习活动的组织形式包括案例讨论、问题探究、动作训练等;三是从教学方法手段看,教师为了给学生学习提供充分支持,需要合理选择和运用信息化教学手段、多样化教学方法,将知识和技能内容分装到学习任务中,并嵌入到学生的学习活动过程,以提高学生获得知识和能力的效率[30]。

2.教学活动过程的互动性与有效性

职业教育的专业核心课程中,往往包含复杂形态的直接与间接经验、技术和科学知识,并且以直接经验和技术知识的授受为主要特征。需要“教学做”一体化的师生互动和生生互动教学活动,来促进学生理解和掌握技术知识与直接经验。

一流核心课程通过系统化设计、选择和应用教学方法与手段,为学生学习提供充分支持,促进师生的深度互动与协作学习。首先,一流核心课程需要设计师生互动的教学活动,结合问题案例、任务驱动,构建贴近真实工作情境的教学场景,通过引导、提问、反馈等方式鼓励学生参与、体验、洞察。使学生能够获得“只可意会不可言传”的直接经验,掌握难以用文字和语言符号传递的技术知识。其次,一流核心课程需要创造生生互动的情境,通过案例分析、项目合作等教学活动,促进学生相互沟通、合作和协调,充分分享观点、交流经验,及时调整和完善学习策略。学生能够将教学场景中获得的经验转化为个人惯习,承载于个人的行为自觉之中[31]。

3.教学评价的多元化与及时反馈

考核与评价是课程实施的关键环节,一流核心课程需要通过建立多元学习评价体系、敏捷跟踪与响应学生学习状态与成效,帮助学生达成课程的学习目标。

首先,一流核心课程需要强化过程评价、改进结果评价、探索增值评价、从而健全课程的综合评价,建立能为其他课程提供样板的多元化学习评价体系。过程评价应在一流核心课程中占据重要地位,通过设计过程评价,全面、客观地反映学生在课堂上的表现、作业完成情况、小组讨论贡献等,促使学生更加注重日常学习、养成自律的习惯,提高自我学习能力。结果性评价应聚焦学生的实践操作能力、项目完成情况,以便更准确地反映学生的综合素质。增值评价需要基于学生个体差异,关注学生个体的增值空间,评估学生在一段时间内通过学习所获得的进步和成长,更好地发现学生的潜力和优势,为个体化教学提供依据。

其次,一流核心课程需要对学生学习状态与成效敏捷跟踪与响应。一方面,及时掌握学生学习状态,借助信息化手段密切关注学生的学习情况,包括课堂表现、作业完成情况、实践操作能力等,以便及时发现学生在学习中存在的问题和困难,采取针对性的教学措施。另一方面,根据学生的学习状态和需求,灵活调整教学方法、教学内容和教学策略,以便更好地帮助学生达成课程教学目标。

(五)基于内涵质量,打造课程样板

从制度预期看,“职业教育一流核心课程”是教育部层面遴选和树立的、具有标杆意义的样板课程,目的在于提供可观察、可模仿的课程样板,引领和推动职业教育课程的建设与发展,从而整体提升职业教育课程与教学水平。

职业教育一流核心课程的示范引领效应从两个维度落实。一是课程建设的理论设计维度,一流核心课程应通过在课程定位、课程目标、课程内容与结构等文本内容方面,彰显职业教育类型特征,在课程内涵方面形成具有职业性、创新性和实用度的理论话语。二是课程建设的实践实施维度。一流核心课程通过课程教学组织、教学活动、教学评价、课程资源建设、教师队伍建设的具体行动,突出面向工作岗位的职业性,跟进技术变革的创新性,解决实际问题的实用度,在方法逻辑上形成能够较好地解决职业教育传统课程教学短板问题的有效路径。为引领职业教育“课堂革命”,推动大范围、深层次的课程教学改革提供典型样板。

参 考 文 献

[1]教育部办公厅关于印发《国家精品课程建设工作实施办法》的通知[EB/OL].(2003-05-06)[2023-11-05].http://www.moe.gov.cn/s78/A08/gjs_left/s5664/moe_1623/s3843/201010/t20101018_109657.html.

[2]教育部办公厅关于2005年度国家精品课程申报工作的通知[EB/OL].(2005-06-10)[2023-11-05].http://www.moe.gov.cn/s78/A08/gjs_left/s5664/moe_1623/s3843/201010/t20101018_109652.html.

[3]教育部办公厅关于2006年度国家精品课程申报工作的通知[EB/OL].(2006-04-03)[2023-11-05].http://www.moe.gov.cn/s78/A08/gjs_left/s5664/moe_1623/s3843/201001/t20100129_109650.html.

[4]关于2007年度高职高专国家精品课程申报工作的通知[EB/OL].(2007-04-23)[2023-11-05].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/200704/t20070423_124515.html.

[5]教育部办公厅关于2007年度国家精品课程申报工作的通知[EB/OL].(2007-04-09)[2023-11-05].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s5664/moe_1623/s3843/200704/t20070409_109648.html.

[6]教育部关于国家精品开放课程建设的实施意见[EB/OL].(2011-10-12)[2023-11-05].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s5664/moe_1623/s3843/201110/t20111012_126346.html.

[7]关于开展2013年国家级精品资源共享课推荐工作的通知[EB/OL].(2013-05-30)[2023-11-05].http://www.moe.gov.cn/s78/A08/tongzhi/201305/t20130531_152673.html.

[8]教育部关于加强高等学校在线开放课程建设应用与管理的意见[EB/OL].(2015-04-16)[2023-11-05].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201504/t20150416_189454.html.

[9]教育部办公厅关于公布2017年国家精品在线开放课程认定结果的通知[EB/OL].(2017-12-29)[2023-11-05].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s5664/moe_1623/s3843/201801/t20180112_324478.html.

[10]教育部关于公布2018年国家精品在线开放课程认定结果的通知[EB/OL].(2019-01-08)[2023-11-05].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s5664/moe_1623/s3843/201901/t20190121_367540.html.

[11]教育部办公厅关于公布2020年国家精品在线开放课程(高职)认定结果的通知[EB/OL].(2020-11-26)[2023-11-05].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/moe_737/s3876_qt/202012/t20201209_504385.html.

[12]国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知[EB/OL].(2019-02-13)[2023-11-05].https://www.gov.cn/zhengce/content/2019-02/13/content_5365341.htm.

[13]教育部办公厅关于开展2022年职业教育国家在线精品课程遴选工作的通知[EB/OL].(2022-07-27)[2023-11-05].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/moe_953/202208/t20220809_651731.html.

[14]曹喆,常志,张君灵,等.职业教育在线精品课程的建设与应用——基于2022年职业教育国家在线精品课程数据分析与挖掘[J].中国职业技术教育,2023(23):18-26.

[15]中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》[EB/OL].(2022-12-21)[2024-03-08].https://www.gov.cn/zhengce/2022-12/21/content_5732986.htm.

[16]教育部办公厅关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知[EB/OL].(2023-07-07)[2023-11-05].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6892671.htm.

[17]朱秋月,黄明东,沈凌.供给侧视域下一流课程建设:逻辑、困境和因应路径[J].现代教育管理,2021(10):47-53.

[18]邓小华,连智平.数字技术重构职业教育场景:理论基础、表征样态与行动路径[J].重庆高教研究,2024(1):63-73.

[19]刘启迪.课程目标:构成、研制与实现[J].课程·教材·教法,2004(8):24-29.

[20]张华.论课程目标的确定[J].外国教育资料,2000(1):13-19.

[21]习近平:扎实推动教育强国建设[EB/OL].(2023-09-15)[2023-11-05].https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202309/content_6904156.htm.

[22]肖凤翔,张永林.从“任务预设”到“经验生成”的转变——高等职业教育专业课程设计改革的逻辑[J].职教论坛,2014(12):4-8.

[23]钟启泉.课程论[M].北京:教育科学出版社,2007:141.

[24]肖凤翔.隐性经验的习得与高等职业教育课程改革[J].教育研究,2002(5):67-72.

[25][31]唐锡海.技术对职业教育课程的规定性[J].天津大学学报(社会科学版),2015(5):431-435.

[26]李平.技术哲学经验主义转向中“技术情境”的实践意涵[J].哲学分析,2021(6):156-165+193-194.

[27]赵文平.职业教育课程论[M].北京:北京师范大学出版社,2019:109.

[28]高耀明,叶颖.课程实施大纲与高校教学规范化建设[J].高等教育研究,2014(4):103-109.

[29]巩建闽,萧蓓蕾.课程大纲制订给谁看——论学生中心理念的落实[J].高等工程教育研究,2020(3):143-150.

[30]陈昊.高职项目课程教学组织与实施中的几个问题[J].现代教育管理,2015(5):96-101.

System, Essence and Pathway for the Construction of First-class Core Curriculum of Vocational Education

Lan Jie, Huang Huixuan, Luo Xia

Abstract" The“First-class Core Curriculum of Vocational Education”is a vocational education curriculum construction project promoted by“subject”at the level of China’s Ministry of Education. Based on the sequential reform systems of“National Quality Courses”“National Quality Open Courses”“National Quality Online Open Courses”and“Online Quality Courses for Vocational Education”the construction project of“First-class Core Curriculum of Vocational Education”has formed two system’s essences: informationization empowerment and typed development. Among them, the mechanism of informationization empowerment is relatively mature, while the essence of typed development needs to be realized through five aspects: optimizing curriculum objectives, improving curriculum content and structure, deepening curriculum resource construction, steadily grasping curriculum implementation quality, and creating demonstration leading model effect.

Key words" first-class core curriculum; informationization empowerment; typed development; vocational education

Author" Lan Jie, professor of Nanning Normal University (Nanning 541001); Huang Huixuan, master student of Nanning Normal University; Luo Xia, Nanning Normal University