产教融合视阈下高职院校高水平专业群治理研究

作者简介

谢丽娜(1986- ),女,西南大学博士研究生,重庆三峡职业学院副教授,研究方向:教育领导与管理(重庆,400715);王开香(1987- ),女,重庆三峡职业学院讲师,研究方向:教育经济管理

通讯作者

张恩广(1982- ),男,重庆三峡职业学院经济管理学院副书记,副教授,研究方向:教育经济与管理(重庆,404155)

基金项目

2020年重庆市教委人文社会科学项目“新时代三峡库区职业院校师资队伍建设研究”(20SKGH334),主持人:张恩广;2021年重庆市教育科学规划课题“高职教育阶段职普融合发展研究:机理与路径”(2021-GX-050),主持人:谢丽娜;2023年重庆市职业教育教学改革研究项目“‘一群双通、三驱四协’培养农业经理人的创新实践”(Z231023),主持人:赵琳

摘 要 产教融合视阈下高职院校高水平专业群治理的逻辑框架必须遵循产业发展需求的逻辑、知识关联的逻辑和组织治理的逻辑。以56份“双高计划”学校中期绩效自评报告为研究对象,运用NVIVO12.0软件对专业群治理逻辑归纳而建构的要素指标进行数据挖掘和分析,结果表明专业群产教融合形态由“单一虚体”向“多元实体”蜕变有待突破,专业间知识关联由“弱关联”向“强关联”演变有待强化,组织管理形态由“科层治理”向“多元治理”转变有待革新。产教融合视域下高职院校高水平专业群治理应坚持“以产定群”,搭建区域产业集群与专业知识关联耦合的专业群;坚持“以群治院”,打造治理结构与治理效能相匹配的组织体系;坚持多元共治,搭建产教协同与利益共享的实体育人平台。

关键词 高职院校;产教融合;高水平专业群;治理模式;知识关联;以群治院

中图分类号 G712.3 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)20-0018-06

2019年,中共中央、国务院印发的《中国教育现代化2035》明确指出“推进教育治理体系和治理能力现代化,建立多元参与的协同治理新机制”。同年,教育部、财政部启动实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划(以下简称“双高计划”),强调将专业群治理作为建设高水平专业群的重要内容之一。高水平专业群不仅是人才培养的“新高地”,还是内部组织治理体系建设的“新阵地”,如何深化产教融合,发挥专业群教育资源聚集效应,不仅取决于专业群内人才培养模式的科学性与适应性,也取决于专业群内部组织治理运行的有效性与合理性。为此,本研究以产教融合为逻辑主线,构建了专业群治理内在逻辑框架,以“双高计划”学校公布的中期绩效自评报告作为研究对象,剖析专业群治理的现实样态,归纳专业群治理的特征,提出专业群治理的优化策略,以期为高职院校专业群治理水平的提升提供参考。

一、产教融合视阈下高职院校高水平专业群治理的逻辑框架

产教融合是专业群治理的逻辑起点,治理目的是参与主体遵循正确的价值取向,以共同目标为导向,根据正式制度和非正式制度的安排,通过积极地参与、沟通、协调、激励、规范和约束,达到的一种良序状态[1]。在产教融合视域下,高水平专业群治理逻辑建构应遵循专业群的岗位供需耦合关系、知识内在关联和组织治理有效的原则,进而为高职院校专业群产教融合多元共治格局的形成提供依据。

(一)遵循产业发展需求的逻辑:对接区域集群产业发展的人才需求

从岗位供需耦合关系看,高职院校专业群与区域集群产业面向岗位群存在互惠共生耦合关系。2019年,教育部、财政部印发的《中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目遴选管理办法(试行)》明确提出“学校人才培养和治理水平高,学校在产教融合、校企合作方面成效显著,对区域发展贡献度高”。协同治理理论认为,在开放社会系统中,面对复杂多样而持续发生状态,需要引入不同组织,通过协同参与和加强沟通方式,发挥治理积极作用。专业群治理必须引入政府、行业、企业以及科研院所等多元主体共同参与,同时还要满足区域产业集群发展对职业能力重构的创新需求。企业是区域产业集群的主体和基本单位,也是产教融合最直接的利益相关者,专业群建设须考虑企业相关问题的利益诉求、创新需求以及价值追求。较之于企业,行业组织作为产教融合的关键主体,可以为专业群有效对接区域产业集群提供咨询和信息服务,发挥重要黏合作用[2]。因此,高水平专业群治理模式的构建、路径的选择都受区域产业链群特质、岗位群技术规范、行业企业相关利益者诉求的制衡。

(二)遵循知识关联的逻辑:以相关知识促进技术技能人才培养

职业教育是培养人的社会活动,是将人才培养与知识生产有机融合的活动。随着信息化智能化时代的深刻演变,知识生产模式由“学科导向”转变为“问题导向”[3],呈现跨学科、多样性、复杂性等突出特征,仅凭单一专业来培养复合型高水平技术技能型人才似乎力不从心。从知识关联的逻辑来看,专业作为知识传递和知识生产的载体,势必要求专业群内的专业之间存在着知识关联,以达成平台可共享、课程可共建的目的[4]。因此,对照专业间“专业知识关联度”,王亚南提出知识关联分强关联和弱关联,强知识关联指专业群内各专业间知识关联程度比较高,科学技术领域跨度不大,技术知识壁垒少;而弱知识关联指在专业知识关联度程度比较弱,科学技术领域跨度较大,技术知识壁垒大[5]。厘清群内专业间专业知识关联度,打通群内专业间的衔接通路是后续课程体系、师资队伍、组织管理等方面深层建设的关键环节,也是专业群治理的重要思路。因此,依据“产业链群相通、技术领域相近、职业岗位相关”的原则,以知识关联为内核,构建专业群课程体系,促进新知识生产,既能培养学生的职业素养和专业能力,又能为学生个性化成才提供通道。

(三)遵循组织治理的逻辑:以治理效能为目的改革组织结构

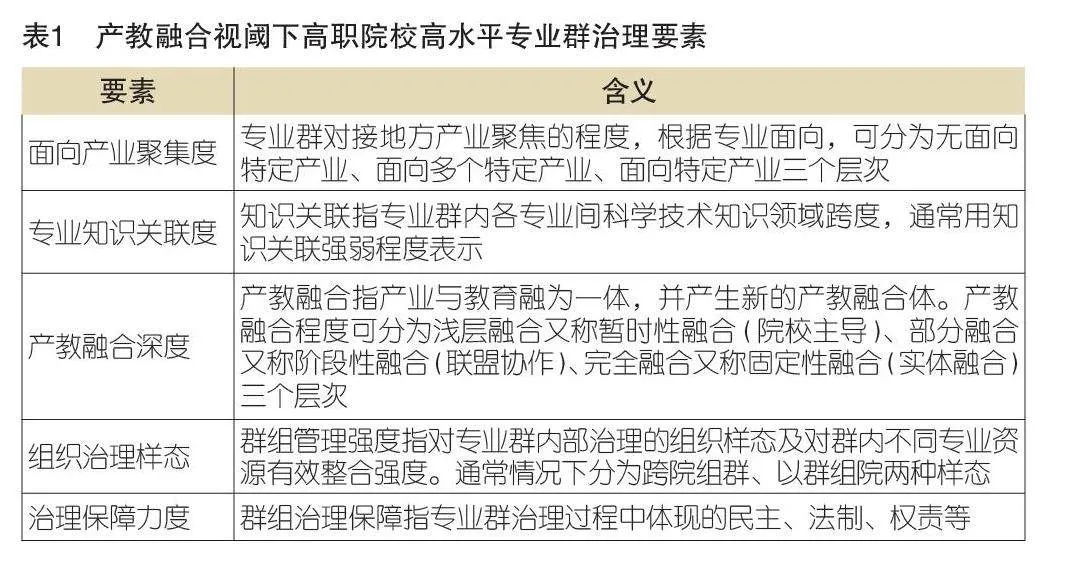

权变理论指出,组织管理不是一成不变的,须根据外部环境和内部条件的变化而随机应变[6]。专业群组织治理必须关注外部相关利益者诉求和内部组织结构权变。专业群内部组织权变服从于专业群发展目标,优先于群内各专业自身发展目标。为达到发展目标,专业群内部形成了严格分工与紧密合作的秩序。因此,高水平专业群建设势必打破现有通过院系建立的规约,按照新治理模式进行重组,以达到新的秩序状态。新治理模式突出专业群特征,遵照现代大学治理方式,以“学会组织”模式为主、“科层组织”模式为辅,落实二级学院自治权,规范管理机制,培育治理文化,突出教授治学、民主监督[7]。基于以上治理逻辑,在借鉴王亚南[8]、徐国庆[9]、周光礼[10]等学者研究成果的基础上,本文提出高水平专业群治理应联合外部治理和内部治理。其中,专业群外部治理更关注专业群与产业发展之间的协同性,可用“面向产业聚集度”和“专业知识关联度”来测量;专业群内部治理更关注专业内集群效应发挥,可用“产教融合程度”“组织治理样态”和“治理保障力度”来测度,具体见表1。

二、产教融合视阈下高职院校高水平专业群治理现实样态

(一)文本选择及分析工具

本研究选取56份“双高计划”学校中期绩效自评报告(下文简称“自评报告”)为研究对象,遵循高水平专业群治理逻辑框架,基于“数据收集—指标构建—治理分析—总结启示”的研究思路,运用NVIVO12.0软件对“提升校企合作水平”“提升治理现代化”“创新人才培养模式”“可持续发展保障机制”等专业群治理相关的内容进行系统分析,量化呈现出高水平专业群治理话语取向、实践向度与价值追求。

(二)研究设计过程

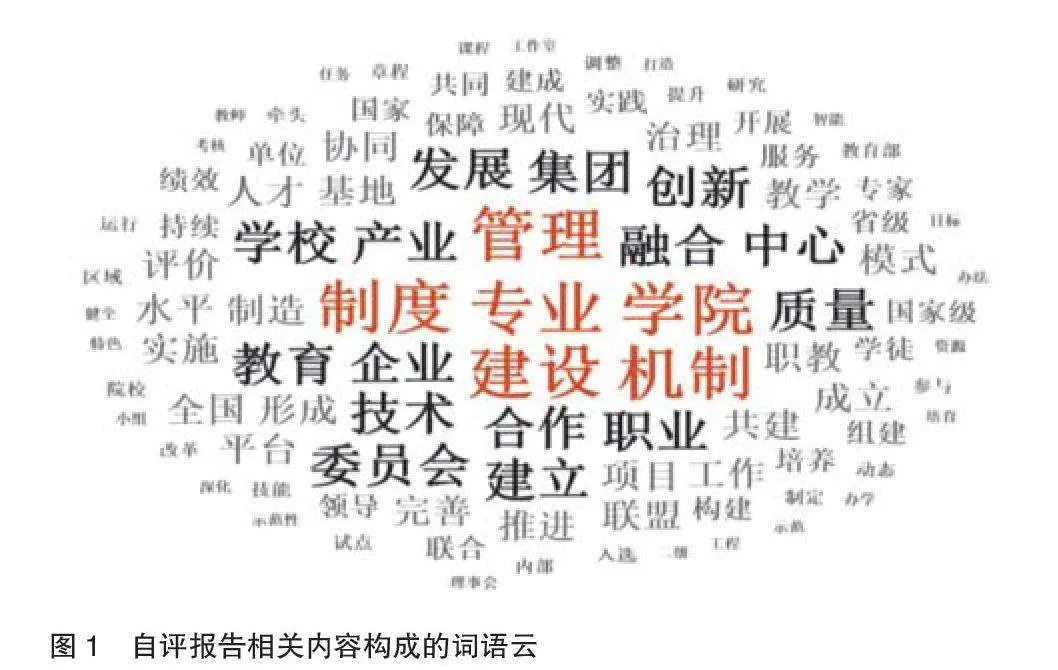

1.词语云分析

运用NVIVO12.0质性分析软件,以“词语云”方式对56份自评报告文本摘要词汇频数进行自动统计,“以最小长度为 2”,查询方式为“同义词”,最后生成“词语云”,见图1。自评报告文本中出现词频较高的词汇有专业、企业、产业、学院、集团、技术、基地、机制、制度、委员会、质量、创新等,说明产教融合、人才培养、组织治理、科学研究等是关注的重点,与上述隐喻假设一致。但受“词频条件”限制,词语字数为2时,结果会将“产业学院”拆分为“产业”和“学院”两个词汇,由此“词语云”只能粗略描述自评报告中有关产教融合视阈下专业群治理的话语倾向、价值取向和实践向度。

2.分类编码与分析

(1)有关专业群外部治理文本的编码与分析

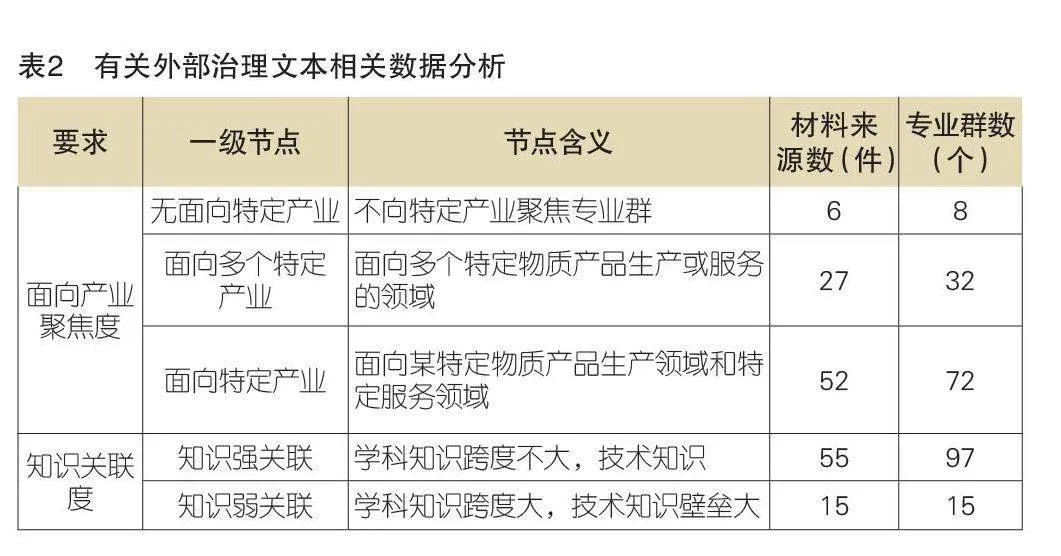

有关外部治理“面向产业聚焦度”和“专业知识关联度”在自评报告文本中的描述比较模糊,对此借助每所学校官网相关数据进一步印证判别。对“面向产业聚焦度”和“专业知识关联度”单独编码分析,见表2,从“面向产业聚焦度”看,面向特定产业发展需求的专业群达72个,覆盖了52所“双高计划”学校;从专业知识关联度看,强知识关联的专业群达97个,覆盖了55所“双高计划”学校。这说明,“双高计划”学校在专业组群逻辑上,高度重视“知识关联”和“专业面向”。

(2)有关专业群内部治理文本的编码分析

由于不同学校对产教融合、组织治理方面的文字表达存在一定差异,为此本研究运用“类别属性”分析法,对照治理逻辑框架和词云分析结果,通过数据相互印证,对自评报告产生的关键词整理归纳,构造一级、二级节点,并运用NVIVO12.0质性分析软件进行编码。从节点梳理结果看,内部治理要素“产教融合程度”“组织治理样态”“治理保障程度”分别由3、2、3个一级节点构成,总计16个二级节点,构建出内部关联、逻辑清晰的专业群治理节点分析系统,以此对照深度挖掘文本资料,见表3。在二级节点中,有的节点内容需要进一步说明:①院校主导的产教融合基地,有的用产教融合实训基地、产教融合实践基地、产教融合实训中心、产教融合示范基地、教学工厂、教学生产双基地等;②职业教育集团(联盟)是以契约为基础,资源共享为目的,非实体型的人才培养组织机构,在自评报告中主要有地方特色、区域性职业教育集团(联盟);③产业学院是校企实体化运行载体,主要指混合所有制产业学院、实体化产业学院等;④民主管理主要指专业群或二级学院学代会、教代会、民主管理、社会参与等;⑤校企共治主要指校企理事会、专业建设委员会、专业建设指导委员会、专业建设咨询委员会、专业建设合作委员会等,重点突出政行校企等参与者共治治理;⑥专家治理的目的是发展基层学术自治力量,重点考察学术委员会、教学工作委员会、教材选用委员会、专家治理、教授治理等;⑦专业群管理机制重点突出院系二级管理、专业群领导小组、专业群建设工作组等;⑧诊断评价包括第三方评价、诊改报告、考核评价机制、诊断改进机制;⑨专业群调整机制包括动态调整、专业群优化、专业整合等内容。

运用NVIVO12.0质性分析软件建立了3个一级节点,以此分层建立了24个二级节点,并对56份自评报告进行手动编码。从编码结果(参考点)看,共编码了875处,其中有关产教融合程度的有389处、有关组织治理样态的有28处、有关治理保障程度的有458处,见表4。

(三)文本分析与研究探讨

1.专业群产教融合形态由“单一虚体”向“多元实体”蜕变有待突破

“双高计划”学校产教融合组织形态开始由松散契约式向紧密产权实体式转变,但受制于现行体制机制和学校内部治理结构,这种组织形态由“单一虚体”向“多元实体”转向并未发生根本性的变化,亟待创新体制机制。从产教融合程度分析,“双高计划”学校产教融合方式逐渐由传统院校主导型(15.13%)向联盟协作(14.85%)和实体融合型(14.28%)转变。从院校主导角度分析,“双高计划”学校覆盖面偏低,订单培养有14所、现代学徒制有33所、产教融合基地有37所,同时,订单培养(2.17%)、现代学徒制(5.60%)、产教融合基地(7.54%)整体关注率低。从联盟协作角度分析,职业教育集团(联盟)关注度较高(12.69%),少部分“双高计划”学校开始与城域产业园区开展合作,成立了产教园区综合体(2.17%),表明联盟协作呈现由“虚体”向“实体”转化的趋势。从实体融合角度分析,产业学院作为校企合作创新与深化的载体,成为“双高计划”学校关注的热词(14.28%),有50所“双高计划”学校与企业共建了“产业学院”,但明确建立“混合所有制”二级学院的仅有19所,这表明“双高计划”学校主动参与实体化运作混改动力不足。

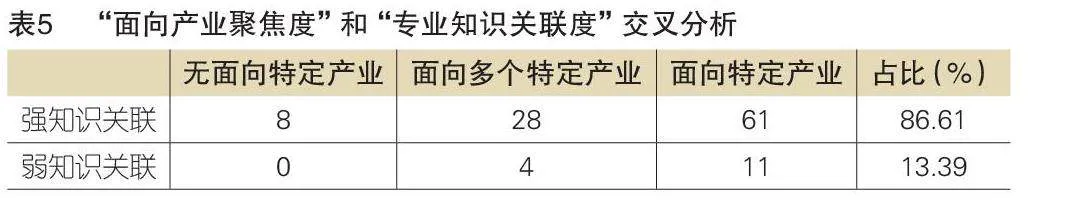

2.专业群知识关联由“弱关联”向“强关联”演变有待强化

产教融合是寻求专业群知识生产、知识传授的根本遵循。对“双高计划”学校专业群“面向产业聚焦度”和“专业知识关联度”进行交叉分析,结果见表5。从专业知识关联度看,知识强关联的专业群有97个,占总专业群的86.61%,其中“面向特定产业—强知识关联”的专业群有61个,占总专业群的54.46%,这表明专业群主动适配区域特定产业发展需求,群内专业以知识为关联逐渐形成相互支撑和依赖关系。从“面向产业聚焦度”看,专业群面向产业是聚焦的,其中面向特定产业的专业群达72个,占专业群总量的64.29%;面向多个特定产业的专业群有32个,占专业群总量的28.57%。这表明,随着区域产业技术集成化,原本属于不同生产环节、不同生产工艺的技术呈现交叉融合趋势,这要求“双高计划”学校专业群专注于某一特定产业或者行业领域,加强学科间知识关联,打破学科界限,实现群内专业协同发展。

高职院校专业群组建过程中,遵循以区域产业为导向,以知识关联为桥梁的逻辑,构建“通才”与“专才”相融合的复合型技术技能人才培养模式。但由于区域产业集聚异质性和专业间知识关联差异性,“双高计划”学校组建专业群主要呈现以下三种方式。其一,“面向特定产业-强知识关联”的专业群,主要聚焦某区域特色产业且产业集中度高,群内专业学科跨界小,拥有通用学科知识及技术基础;其二,“面向多个特定产业—强知识关联”的专业群,主要聚焦多个产业相关门类且产业集中度偏低,群内专业学科跨界小,拥有共享学科知识及技术基础;其三,“面向特定产业—弱知识关联”的专业群,主要聚焦某区域特色产业且产业链长,群内专业学科跨度大,缺乏学科知识及技术基础。

3.组织管理形态由“科层治理”向“多元治理”转变有待革新

从组织治理样态分析,“双高计划”学校专业群治理明确“以群建院”(16所)的整体偏低,同时明确提出“跨院组群”(11所)的整体偏少,关注点(1.83%)也偏低,这表明“双高计划”学校专业群“因需施策”,大多数“双高计划”学校沿用传统二级学院管理模式,侧重于“以院建群”,表明“双高计划”学校专业群建设组织力量来源于二级学院,科层制组织管理凸显,专业群建设目标依赖于行政命令干预,执行力强,缺乏民主自治,对治理者提出更高要求。从治理保障程度角度分析,“双高计划”学校专业群治理非常重视民主治理(20.68%)、法治治理(14.45%)和权责治理(15.20%)。从权责治理层面看,“双高计划”学校都非常重视诊断改进与评价(15.20%),这是比较好的发展趋势。从民主治理层面看,校企共治关注度最高,参考点占比达10.74%,覆盖学校50多所;民主管理(4.69%)和专家治理(5.26%)关注度都比较低,说明“双高计划”学校民主治理向多样化方向发展,但在民主管理和专家治理方面有待进一步落实。从法治治理层面看,“双高计划”学校更专注专业群管理机制(9.14%)建设,制度建设体系(7.31%)相对关注度低,关注力度有待进一步加强。整体分析看,“以群建院”治理理念尚未达成共识,二级学院组织治理方式由“科层治理”为主向“多元治理”为主、“科层治理”为辅的理念转变有待加强。

三、产教融合视域下高职院校高水平专业群治理启示与建议

(一)“以产定群”,搭建区域产业集群与专业知识关联耦合的专业群

高水平专业群建设是寻求区域产业发展有效需求与专业群人才有效供给均衡变化过程。在这个均衡过程中,高水平专业群内专业间知识关联和衔接起到关键作用,特别是通用专业技术基础。产教融合视阈下高职院校专业群治理的前提首先是摸清区域产业发展中与高职院校专业发展最为适配的岗位群,明确与之相对应的各专业知识关联特性,进而耦合匹配专业群。从人才培养视角看,面向新产业需求的复合型技术技能人才,不仅要有丰富的知识储备,还要有广阔的专业视野和强大的专业技术综合应用能力,这势必要求专业群要破除专业之间的壁垒,整合不同专业资源。当前正值新一代信息技术与产业变革关键期,产业系统中技术更迭诉求日趋复杂化和集成化,群内知识关联不仅仅停留在专业群的“平台课”或“基础课”,还要通过打造大型的实训平台、技术研发平台等对知识综合强化,实现群内专业课程互通,推动不同知识类型储备、互通和转化,进而培养出符合复杂知识生产模式要求的复合型技术技能人才,例如联合企业、高校、科研院所共创“协同创新中心”“产教融合实践中心”甚至“市域产教联合体”等[11]。

(二)“以群治院”:打造治理结构与治理效能相匹配的组织体系

高职院校专业群治理应向“以群治院”方向转变,遵循治理横向融合、纵向贯通,以多元治理为主、科层治理为辅的原则。根据“以群治院”的实际要求,充分做好顶层设计,以产教融合为基础,遵循专业群组群逻辑框架,整合专业群内外部教学资源,重构人才培养体系,打造专业群课程体系,促进产业链、教育链与人才链的有机衔接。其一,产教精准对接,构建“以群治院”模式。高职院校“以群治院”模式是产业集群效应的关联性知识和技术在专业群建设中的应用,以专业群建设为起点,打通与区域产业协同的通路,准确把握区域产业结构映射专业结构的关系,促进专业群结构优化调整,重组教学资源和管理模式,突破校企合作的现实组织样态。例如,可以组建混合所有制产业学院,提高二级学院内部治理能力,以互利共赢为目的,共创产教融合平台。其二,强化专业群治理,弱化科层治理。高职院校探索变革以往传统的科层管理组织治理模式,构建聚焦专业群发展和质量提升的扁平化组织治理新模式,通过“放权强院”,弱化“科层管理”,减少权力内部复杂性来实现二级学院高效治理,引导二级学院从传统教学单位向办学单位全方位转变,释放二级学院办学活力。例如,可以从组织治理保障中改革入手提升二级学院治理效能。其三,完善制度体系,构建“以群治院”运行机制。完善校院两级管理制度,重视法治治理,完善校院两级管理的权限与责任、执行与监督等制度,建立校、二级学院、专业群三级组织构架,廓清三级组织管理职权范围,在明确各自分工基础上形成教育合力。以民主治理为主,健全民主管理、校企共治、专家治理的治理机制,强化权责治理,建立健全多方协同的专业群可持续发展保障机制[12]。例如,可以完善诊断评价机制和专业调整机制,持续提高院校两级管理效能。

(三)多元共治:搭建产教协同与利益共享的实体育人平台

专业群治理遵循“产业发展需求-知识关联-组织治理”的逻辑框架,决定了高职院校专业群建设是群策群力的过程,应联合政府、行业、企业、科研院所共建协同育人平台。其一,建立健全产教融合制度,加大政策扶持力度。地方政府应出台职业院校混合所有制办学实施办法等相关政策,分层级组建产教联合体,引导高职院校专业群产教融合组织形态由“单一虚体”向“多元实体”转化,建立产教联合体实体化运行机制。其二,因产而策,构建适配专业群育人平台。产教融合治理过程中要充分考虑高职院校专业群组群内在属性特征,确定具体治理策略,使得区域产业集群与专业知识关联、组织治理耦合关联。“面向特定产业—强知识关联”的专业群,可采取特色产业学院和特色职教集团作为专业群治理模式;“面向特定产业—弱知识关联”的专业群,可采用建设“长链”的产业学院,形成跨学科的专业群治理模式;“面向多个特定产业—强知识关联”的专业群,可建立具有通用知识、共享技术片段的区域产业学院(技术学院)以及区域性职教集团作为专业群治理模式。其三,多元共治是高职院校产教协同办学的鲜明特征,在多主体治理过程中既要考虑内部相关者利益,比如学校、二级学院和师生,也要考虑外部相关者利益,比如政府、行业、企业以及研究机构。多主体在利益共享机制上,建立共同参与治理组织架构、议事制度和运行机制。例如,实体化运行的产业学院可以成立专业群建设理事会,制定理事会章程等,确保多主体平等地位,强化主体间利益共享、实体化运营。

参 考 文 献

[1]李忠杰.切实推进国家治理现代化进程[EB/OL].(2014-06-26)[2024-02-06].http://politics.rmlt.com.cn/2014/0626/284190.shtml.

[2]刘波,欧阳恩剑.职业教育产教融合的本质、特征与价值取向——基于耦合理论的视角[J].职教论坛,2021(8):60-67.

[3]迈克尔·吉本斯.知识生产的新模式:当代社会科学与研究的动力学[M].陈洪捷,等,译.北京:北京大学出版社,2011:9.

[4][9]徐国庆.基于知识关系的高职学校专业群建设策略探究[J].现代教育管理,2019(7):92-96.

[5]王亚南.“双高计划”背景下高职院校专业群整合的模式建构及实现路径[J].中国职业技术教育,2022(7):53-60.

[6]陈淑伟.开放系统组织研究的历史与理论[J].山东社会科学,2007(8):13.

[7][10]周光礼.大学校院两级运行的制度逻辑:国际经验与中国探索[J].高等教育研究,2019(8):27-35.

[8]王亚南,邵建东.产教融合视域的高职院校专业群治理模式及路径[J].高等工程教育研究,2023(2):140-145.

[11]槐福乐,武潮洋,吕清.政策工具视角下产教融合型城市建设政策量化研究—基于地方政府颁布的20份政策文本的分析[J].教育与职业,2023(18):5-12.

[12]武鹏,韩喜梅.职业教育质量第三方评估的缘起逻辑、现实境遇与实践理路[J].教育与职业,2023(18):43-50.

Research on the Governance of High-level Specialty Groups in Higher Vocational Colleges from the Perspective of Industry-education Integration

——Text Analysis Based on 56 Mid-term Performance Self-evaluation Reports of“Double-high Plan”Schools

Xie Lina, Zhang Enguang, Wang Kaixiang

Abstract" The logical framework for the governance of high-level specialty groups in higher vocational colleges from the perspective of industry-education integration must follow the logic of industrial development needs, knowledge correlation, and organizational governance. Taking 56 mid-term performance self-evaluation reports of“double-high plan”schools as the research object, NVIVO12.0 and EXCEL software were used to mine and analyze the element indicators constructed by summarizing the governance logic of specialty groups. The results showed that the transformation of industry-education" integration in specialty groups from a“single virtual body” to a“multiple entity”needs to be broken through, the knowledge correlation between majors needs to be strengthened from a“weak correlation”to a“strong correlation”, and the organizational management form needs to be innovated from“hierarchical governance” to“multiple governance”. Under the perspective of industry-education integration, the governance of high-level specialty groups in vocational higher colleges should adhere to the principle of“industry determines the group”and build specialty groups that are linked and coupled with regional industrial groups and professional knowledge; adhere to the principle of“to governance the college by specialty groups”and create an organizational system that matches the governance structure and governance effectiveness; adhere to diversified governance and build a physical education platform for industry-education collaboration and benefit sharing.

Key words" higher vocational colleges; industry-education integration; high-level specialty group; governance model; knowledge association; governing college by specialty groups

Author" Xie Lina, PhD candidate of Southwest University, associate professor of Chongqing Three Gorges Vocational College (Chongqing 400715); Wang Kaixiang, lecturer of Chongqing Three Gorges Vocational College

Corresponding author" "Zhang En’guang, associate professor of Chongqing Three Gorges Vocational College (Chongqing 404155)