基于扎根理论的高职学生英语在线同步学习倦怠的概念维度及提升策略

[摘要]高职学生的英语在线同步学习倦怠包括认知倦怠、情感倦怠、行为倦怠和环境适应倦怠四个维度。认知倦怠、情感倦怠和行为倦怠是内部因素引发的学习倦怠,环境适应倦怠是外部因素引发的学习倦怠。在环境适应倦怠的外部影响下,学生首先产生认知倦怠,进而产生情感倦怠和行为倦怠。对此,教师要采用深化互动、情感关怀、多样教学和优化环境等策略来克服学习倦怠,提升英语在线同步学习的效果。

[关键词]在线同步学习;学习倦怠;英语学习;扎根理论;环境适应倦怠

[中图分类号]G715 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2024)16-0105-07

一、引言

在线同步学习是一种允许师生“面对面”互动的在线学习模式[1],它极大降低了个人参与社会学习的成本,给传统课堂教学带来巨大的变革空间。但是,在线同步学习也给学生带来了诸多学习挑战,学生的压力、焦虑和心理健康问题随之增加[2]。在这一过程中,学习者可能存在耗竭、冷漠和自我效能感降低等倦怠心理[3]。传统课堂与在线同步课堂虽然时间同步,但空间存在显著差异。这种环境的变化直接影响了教师和学生的存在方式,也导致学生表现出不同于传统课堂的消极态度和行为,从而产生在线学习倦怠。英语作为高职公共基础课,其在线教学中产生的同步学习倦怠相较于其他专业课程更为明显,如学生因语言能力不足而感到焦虑、出现社交障碍等。如何避免英语在线同步学习倦怠、提高在线同步英语学习质量,成为新时代高职英语教学领域亟待解决的关键问题。

为克服学习倦怠,首先需要厘清英语在线同步学习倦怠的概念维度。基于此,本研究采用扎根理论,对高职学生的访谈资料进行归纳总结,形成英语在线同步学习倦怠的概念维度,并构建出相应的概念维度模型,在此基础上提出改善学习者倦怠的策略。本文深入探讨这一问题,以期为应对在线同步学习带来的挑战提供有力的理论支持和实际建议。

二、文献综述

早期的倦怠研究主要集中在职业倦怠领域,用来描述个体对工作中的长期压力的消极反应[4]。随着研究的深入,国外学者发现倦怠表征同样发生在学生群体中[5],认为学习倦怠指因为长期的课业压力导致学习者出现精力耗损、学习热情消失等情况,进而对学习活动持负面倾向。学生在学习过程中由于课程压力、课程负荷或其他心理因素而产生一种情绪耗竭的状态、一种去个性化的倾向、一种低个人成就感的感觉,就是学习倦怠[6]。我国学者连榕等人基于Maslach职业倦怠量表,并结合学生特点,编制了学习倦怠量表[7],开启了国内关于学习倦怠的研究。

学习倦怠作为一种消极状态也逐渐进入外语教学研究者的视野。目前国内外学者对外语学习倦怠的研究主要分为两类。第一类是外语学习倦怠影响因素研究。学者主要采用问卷调查的定量分析方法,发现教学因素、学校环境、同伴因素、社会因素和个人因素对大学生产生英语学习倦怠的影响较大,不同专业学生的学习倦怠存在显著性差异,不同生源地的学生在英语学习倦怠上存在显著性差异[8]。也有学者探讨了学习动机、教师情感支持、正念、焦虑和毅力等情绪因素与外语学习倦怠之间的关系[9][10],发现师生支持和学习倦怠关系密切,都对外语学习有重要影响。正念、外语学习倦怠和英语自主学习行为三者中两两呈显著相关,外语学习倦怠与英语自主学习行为呈显著负相关。第二类是关于外语学习倦怠表现维度的验证研究[11],学者们大多数采用定量方法来验证学习倦怠的表现(如情感耗竭、态度冷漠和自我效能感低)与外语学习成绩的相关性。有研究发现,非英语专业学习者英语学习成绩与冷漠和降低的自我效能感维度之间呈显著负相关,但成绩与耗竭维度之间则未发现显著相关。

随着互联网技术的不断发展,教育技术深度介入外语学习领域。英语在线同步学习开始成为一种趋势,但也带来了英语在线同步学习倦怠问题。现有研究大多数集中于不分学科的在线学习消极情绪研究,包括影响因素和干预机制[12][13],鲜有涉及英语在线同步学习倦怠概念维度的系统研究,而厘清英语在线学习倦怠的概念维度正是研究干预机制的逻辑起点。此外,当前研究侧重传统学习方式或异步在线(如慕课)环境下的英语学习倦怠。传统课堂与在线直播课堂虽然时间同步,但空间不同。慕课与直播课都发生在网络空间,但时间上存在同步和异步的差异。这些变化直接导致教师和学生的在场和存在方式发生变化,学生表现的消极态度和行为的发生机制也有所不同,现有研究无法完整反映英语在线同步学习倦怠问题。

基于已有研究局限,本研究对高职学生在线同步学习环境下英语学习倦怠的概念维度进行扎根分析并开展系统理论研究,开发英语在线同步学习倦怠的概念维度理论模型,并提出改善学习者倦怠的策略。

三、研究设计与模型建构

(一)研究方法

扎根理论由美国学者格拉斯(Barney Glaser)和施特劳斯(Anselm Strauss)于1967年首次提出,旨在通过系统收集和分析数据,从中归纳出核心概念,并在这些概念之间建立联系以形成理论。陈向明指出,扎根理论是一种自下而上建立理论的方法,通过深入分析实际数据构建理论,而非预设理论框架[14]。当前,英语在线同步学习倦怠的概念维度缺乏系统的理论支持。本研究通过访谈高职学生,收集他们的学习体验和心理感受等数据,从中归纳总结出相关概念。通过这种方法构建的概念化模型,不仅能深入理解高职学生英语在线同步学习倦怠的原因和表现,还能为制定有效的提升策略提供理论支持。因此,本研究采用扎根理论,基于访谈资料进行归纳分析,采用开放式编码、主轴编码和选择性编码的逐级编码模式,构建英语在线同步学习倦怠结构维度的概念化模型,进而提出改善英语在线同步学习倦怠的策略。

(二)数据收集

本研究数据全部来自深度访谈,访谈对象的选择遵循“理论抽样”原则。由于学习倦怠在高职院校比较普遍[15],故本研究访谈对象选取北京、山东、四川三省市的30名高职学生进行访谈,兼顾南北方地区和经济发达程度异质,以确保访谈对象所处地域的多样性。学生全部来自公办高职院校,其中“双高计划”建设学校两所、普通高职院校两所,包含财经类、综合类和理工类三种类型,学科专业涵盖类型较为全面。

本研究访谈对象全部是高职一年级和二年级学生,且都具有在线同步英语学习经历,了解在线同步英语学习方式。访谈对象的人口统计学特征见表1。

本研究采用“一对一”访谈方式。研究人员向受访学生说明访谈的目的和意义,明确受访学生的真实姓名不会出现在研究成果中,保护学生隐私。研究人员向受访学生解释英语在线同步学习的概念内涵,确保受访学生对本研究的英语在线同步学习有正确的理解。基于半结构式访谈的开放性特点,研究人员根据受访学生的回答,及时调整访谈提纲顺序,并追加相关问题。在文献阅读的基础上,本研究的访谈提纲包括:(1)请问你的英语在线同步学习体验如何?(2)请你描述在英语在线同步学习过程中,最让你困扰的事情。(3)你有没有英语在线同步学习兴趣不高的时候,有哪些表现,如何克服?(4)你认为英语在线同步学习相比于线下学习有哪些困难?(5)你通过在线同步学习英语时,是否还有其他消极体验,如何克服?

访谈分为在线视频“一对一”访谈和面对面“一对一”访谈,访谈全程录音,转化为文字文档并经人工校验后,交给受访者审阅。根据受访者反馈进行修改以加强访谈资料的信效度。研究人员随机选取20人的访谈数据用于编码分析,余下10人的访谈数据用于理论饱和度检验。

(三)数据分析

本研究借助 NVivo12软件,基于扎根理论方法,得到高职学生英语在线同步学习倦怠的概念维度理论模型。

1.开放性编码。该过程要求研究人员保持自由开放的心态,摒弃个人主观见解,完全尊重原始访谈资料,不提前预设概念。同时,研究人员需保持理论敏感度,能够抓取原始资料中有价值的信息,对相近内容抽象化并归纳分类。基于此,本研究最终共得到389条相关原始语句。在对原始语句进行系统性编号的基础上,研究人员围绕研究问题反复对比贴标签,进行提炼和聚合处理,将出现次数大于3次的、描述同一概念的原始语句进行概念化与范畴化,最终得到25个概念和12个初始范畴。

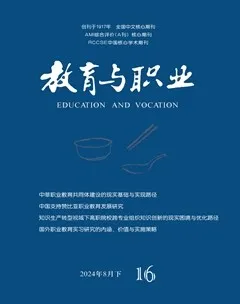

2.主轴编码。通过对开放性编码得到的12个初始范畴进行分类,研究最终确立4个主范畴,各主范畴、初始范畴、范畴内涵见下页表2。

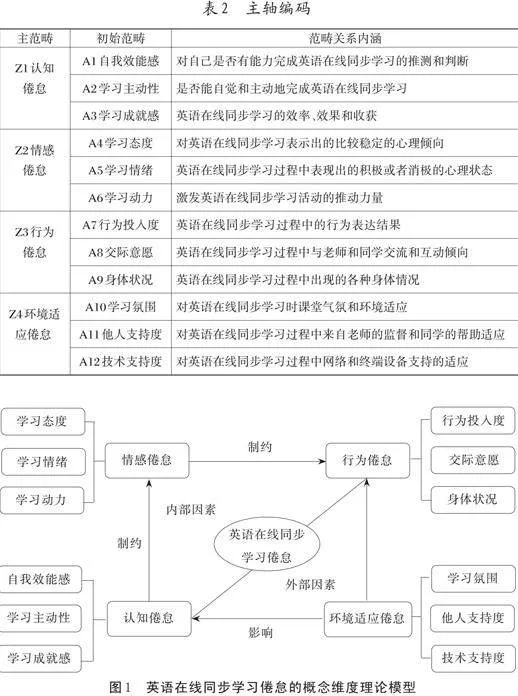

3.选择性编码。本研究围绕英语在线同步学习倦怠这一核心范畴,其“故事线”架构为:认知倦怠、情感倦怠和行为倦怠构成了一种内在因素引发的学习倦怠,环境适应倦怠是由外部因素引发的学习倦怠。在环境适应倦怠的外部影响下,学生首先产生认知倦怠,进而导致情感倦怠的产生,最后产生行为倦怠。在此基础上,本研究构建出英语在线同步学习倦怠的四维度理论模型(如下页图1所示),后续将对该模型进行具体阐释。

(四)理论饱和度检验

本文选取预留的10份访谈资料按照相同的程序进行三级编码。结果表明:数据资料仍能反映英语在线同步学习倦怠的四个主范畴,没有发现新的范畴,因此认为本文建构的英语在线同步学习倦怠概念维度模型理论上已经达到饱和状态。

(五)模型阐释

1.认知倦怠。它表现为学生对学习过程的自我认知评价和自我感知评价的消极变化,具体包括自我效能感降低、学习主动性减弱和学习成就感下降。英语学习自我效能感是学习者对自己能否利用拥有的能力或技能完成英语学习任务及完成对任务质量的评价,是个体对自己英语学习行为控制能力的一种主观判断[16]。在英语在线同步学习中,由于信息过载、学习目标难以达成等问题,学生的自我效能感会受到打击。在线学习环境相比传统课堂更为灵活,但可能导致学生对学习的掌控感降低。根据自我决定理论,当个体的自主性受到威胁时,其内部动机可能会降低。在英语在线同步学习中,当学生遇到问题时,由于缺乏及时的帮助和反馈,他们会感到无助和沮丧,降低学习主动性和积极性。例如,有受访学生表示,在线课程中无法进行传统的听写练习,这影响了他们背单词的效果,进而减少了学习动力。学习成就感是学生对学习成果的一种积极评价,对于维持学习动力至关重要。在英语在线同步学习中,由于学习效果难以量化、评价标准不明确等,学生会认为自己的学习成果无法得到认可,从而降低学习成就感。

2.情感倦怠。情感倦怠主要体现在学生的消极情绪感知与心理状态上,导致学习态度、情绪和动力的不足。这种情感上的疲惫状态会明显影响学生的学习效果。已有研究表明,个体的学习态度、学习动机等都会无形中引起学生的学习倦怠,情绪低落是学习倦怠的表征之一[17]。在探讨情感倦怠时,语言学家克拉申(Stephen D. Krashen)的情感过滤理论为本研究提供了有价值的视角。该理论认为,当学习者感到放松、自信、满足时,外语学习效果更好。相反,如果学习者充满焦虑、紧张或沮丧,可能会妨碍信息的正常传递和学习的吸收[18]。在英语在线同步学习中,当学生感到倦怠时,其情感状态可能会成为障碍,过滤掉对英语学习任务的积极态度和主动性。这种情感过滤导致学生对英语学习内容产生抵触情绪,从而影响信息的正常接收和处理。具体表现为学生对英语学习产生消极态度,对学习过程产生抵触和抱怨,选择性地忽视英语学习任务。这些现象与情感过滤理论中情感对信息处理的选择性影响相符。访谈中,有学生对上网课的学习兴致不高。这种消极态度影响了学生对学习的投入和主动性,影响了学习体验。有受访学生提到线上学习的紧迫感不强,导致学习动力不足,从而丧失学习英语的热情。

3.行为倦怠。行为倦怠指学生在线同步学习中出现的消极行为状态或逃避学习的不当行为反应,包括行为投入度低、交际意愿不强、身体状况不佳。行为倦怠表现为学生学习时缺乏应有的投入和努力,出现逃避、拖延或消极的学习行为。行为倦怠也会影响学生的交际意愿。在线学习时,学生减少与老师和同学的互动,出现社交回避现象。访谈中,有学生表示不愿意在线上主动与老师交流;也有学生认为线上交流不如面对面交流直接和方便,因此选择保持沉默。这种缺乏社交互动的学习环境,无疑减少了学习中的合作与讨论,降低了学习的互动性和积极性。此外,行为倦怠还会影响学生的身体状况。访谈中,有学生提到在线英语课让他们感到疲惫,从而削弱了学习意愿。不适当的学习行为反应还可能导致焦虑、压力和身心疲惫,对学生的身体健康状况产生负面影响。

4.环境适应倦怠。环境适应倦怠指英语在线同步学习过程中因环境因素导致学习者出现消极学习状态,包括学习氛围差、他人支持度低、技术支持不给力。多位受访的学生提到:在线学习英语导致与同学的交流机会少,和老师的沟通不足。具身认知理论认为,认知是具身的,身体是嵌入环境的,秉持身体及其所处环境共同作为认知活动发生的基础,认知的展开与发生恰恰在于身体、心智以及环境三者构成认知系统的自组织生成与涌现[19],达到“心智—身体—环境”的动态平衡。学习空间环境的合理构建是师生“身体”得以释放和教学过程实现具身的前提条件[20]。正如马克斯·范梅南(Max van Manen)所说,当我们作为老师和学生在一起时,我们成为教室、世界的一部分[21]。教师会把教室的物理环境看成自己的房间,同样,学生的身体也会适应有同学在场的学习空间。教室里学习存在一个先在的泛学习场,具有明确的时间和空间界限,并由教师和同学的物理身体在场构筑。这种现身的氛围感帮助并约束学习者构建自己的学习场,从而实现了认知在场。在线同步学习由于缺失泛学习场域,孤立的学习者常常处于游离状态,无法构建个人学习场。在线同步学习环境下,师生的存在方式发生了变化。师生能够传达信息的眼神、手势、表情等身体语言只能以“言说”的方式存在,这种“言说”式交流在时间维度上展现出线性特征,即信息需经历接收、理解、再编码为可识别信号的过程,任何在理解阶段未能成功解码的信息均无法有效传递。此外,此“言说”状态对信息表达的精确性有严格要求,任何无法被“言说”即无法转化为可识别符号的信息,均面临传达障碍。“在线学习”模式构成了一种“离身认知”的典范,它标志着学习主体从物理空间的脱离,转而依赖于技术手段所构建的虚拟学习环境以获取知识。相比之下,“在场学习”则体现了“具身认知”的理念,强调认知过程中个体头脑、身体、所处环境以及社会互动的不可分割性。在学习情境中,这表现为学生与教师、学习内容、物理学习环境以及其他学习者之间形成的一种紧密交织、相互作用的互动网络。

四、结论与讨论

(一)研究发现

本研究基于扎根理论的编码结果,从高职学生主体感知的视角,探索开发了英语在线同步学习倦怠的概念维度模型并得到一些有价值的结论。英语在线同步学习倦怠是由认知倦怠、情感倦怠、行为倦怠和环境适应倦怠组成的四维度结构。环境适应倦怠是外部倦怠,直接影响内部倦怠的三个维度。认知倦怠、情感倦怠和行为倦怠作为内部因素,构成了学习倦怠的内在逻辑关系。认知倦怠作为起始点,通过降低学生的自我效能感、学习主动性和学习成就感,使学生对学习过程产生负面评价和消极感受,从而出现倦怠情绪。情感层面的倦怠削弱了学生学习的愉悦感和满足感,使学生不愿投入更多的精力和时间进行学习,增加了学习过程中的焦虑和压力,导致情绪疲惫,减少对学习的兴趣。行为倦怠在英语在线同步学习中导致学生出现消极的行为反应,降低了学生的行为投入、交际意愿。环境适应倦怠是外部因素引发的英语学习倦怠,指英语在线同步学习过程中的环境变化引发学习者的消极心理状态。它也是在线环境下特有的英语学习倦怠维度。

本研究通过定性研究的方式揭示了在线同步环境下高职学生英语学习倦怠的四个维度结构,为系统深入地研究在线环境下的外语学习倦怠提供了理论参考。

(二)对策建议

1.深化互动,激活认知动力。在线同步学习中,师生之间的空间隔离容易导致认知倦怠。依据社会建构主义学习理论,知识的构建是在社会互动中完成的。因此,教师应积极利用信息技术手段,如实时聊天室、在线协作工具等,深化师生、生生之间的交互。通过设计闯关积分、小组讨论等激励性活动,不仅可以提升学生的学习参与度和积极性,还能增强师生关系的黏度,让学生在互动中激活认知动力,有效克服认知倦怠。

2.情感关怀,缓解孤独焦虑。教师应关注学生的情感需求,加大情感支持。通过营造平等、尊重、鼓励的学习氛围,以及采用情感导入、情感激发等策略,帮助学生树立积极的情感态度,缓解孤独感和焦虑。同时,教师还应关注学生的心理健康,提供必要的心理支持和帮助,让学生在学习中获得更多的情感满足和归属感。

3.多样教学,激发行为活力。教师可以设计有趣的游戏、竞赛等活动,让学生在轻松愉快的氛围中学习。同时,教师还可以利用多媒体工具展示丰富多样的学习素材,引导学生进行探究性学习,培养学生的创新思维和实践能力。此外,教师还可以建立小组合作、同伴互助等机制,增强学生的社交技能和团队精神,让学生在合作中感受到学习的乐趣和价值,从而避免出现消极的学习行为。

4.优化环境,增强适应能力。为增强学生的适应能力,教师应多方面优化英语在线同步学习环境。首先,教师应选择合适的在线学习平台和工具,确保平台的稳定性和易用性。其次,教师应关注学生的英语学习体验,提供个性化的学习支持,如制订个性化的英语学习计划、提供及时有效的反馈和指导等。同时,教师还应关注学生的英语学习需求,鼓励学生积极参与英语在线学习社区的建设和管理,提高学生的参与度和归属感。

(三)不足与展望

本研究虽然运用扎根理论构建了英语在线同步学习倦怠的四个维度,但也存在局限性。文章提出的四个概念维度对英语在线同步学习倦怠的实际影响权重尚未通过定量方法得到验证。未来研究应进一步采用量化方法,如通过问卷调查、数据分析等来精确衡量各维度的影响权重,并验证这些维度之间的相互作用机制。同时,需基于本研究提出的维度模型,开发英语在线同步学习倦怠量表,并利用这一量表对不同学生群体的英语在线同步学习倦怠状况进行深入研究。这将有助于更准确地评估学生的倦怠水平,探讨人口学特征、积极情感因素等对英语在线同步学习倦怠的影响及其作用机制。

通过量化研究的深入探索,完善英语在线同步学习倦怠的理论模型,为外语教育实践提供更加科学、有效的指导。后续将关注学生在线学习过程中的积极因素,以期提出更加全面、平衡的教学策略。

[参考文献]

[1]薛耀锋,李佳璇.基于眼动追踪的在线同步学习系统可用性评测[J].现代教育技术,2021(12):85-93.

[2]叶亮,王娇.学生在线学习效果的提升路径探索[J].高教学刊,2023(15):78-80+84.

[3]高歌.非英语专业学习者的学习倦怠特征分析[J].外语学刊,2012(6):113-118.

[4]Maslach C., Jackson S.E. The measurement of experienced Burnout[J].Journal of Organizational Behavior,1981(2):99-113.

[5]Schaufeli W B., Martínez I M., Pinto A M., et al. Burnout and Engagement in University Students: A Cross-National Study[J].Journal of Cross-Cultural Psychology, 2002, 33(5): 464-481.

[6]Hui-Jen Yang, Cheng Kiang Farn. An investigation the factors affecting MIS student burnout in Technical-vocational College[J].Computers in Human Behavior,2005, 21(6): 917–932.

[7]连榕,杨丽娴,吴兰花.大学生的专业承诺、学习倦怠的关系与量表编制[J].心理学报,2005(5):632-636.

[8]白艳.大学生英语学习倦怠探析[J].西安外国语大学学报,2018,26(3):83-85+101.

[9]陶伟.正念、外语学习倦怠与英语自主学习行为的关系[J].现代外语,2017,40(2):223-231+292.

[10]Mu D, Guo W. Impact of Students’ Online Learning Burnout on Learning Performance-the Intermediary Role of Game Evaluation[J].International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET), 2022, 17(02): 239-253.

[11]Li C, Zhang L J, Jiang G. Conceptualisation and measurement of foreign language learning burnout among Chinese EFL Students[J].Journal of Multilingual and Multicultural Development, 2021, 45(4):906-920.

[12]贺宝勋,张立国,庄科君.游戏化评价对大学生在线学习倦怠及学习成绩的影响研究[J].电化教育研究,2021,42(3):62-68+119.

[13]黄昌勤,涂雅欣,俞建慧,等.数据驱动的在线学习倦怠预警模型研究与实现[J].电化教育研究,2021,42(2):47-54.

[14]陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2006:327.

[15]马莉,单海蕾,钱玲,等.高职学生学习倦怠:成因、现实困境与对策[J].现代商贸工业,2023,44(14):157-159.

[16]李斑斑,徐锦芬.成就目标定向对英语自主学习能力的影响及自我效能感的中介作用[J].中国外语,2014,11(3):59-68.

[17]龚芸,贺建新,周旺东.影响高职学生学习倦怠的因素分析[J].当代教育论坛(管理研究),2010(4):102-103.

[18]Rahman B, Hamid S, Gul A. The Impact of Stress on the Performance of University Students in the Light of Krashen’s Affective Filter Theory[J]. Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ), 2020,3(2):59-64.

[19]张良.论具身认知理论的课程与教学意蕴[J].全球教育展望,2013,42(4):27-32+67.

[20]郑旭东,王美倩.从离身走向具身:创造学习的新文化[J].开放教育研究,2014,20(4):46-52.

[21](加)马克斯·范梅南.教育敏感性和教师行动中的实践性知识[J].北京大学教育评论,2008(1):2-20+188.

[作者简介]刘洋(1981- ),女,黑龙江齐齐哈尔人,首都师范大学教育学院在读博士,北京财贸职业学院,讲师。(北京" 100020)张增田(1969- ),男,河南商丘人,首都师范大学教育学院,教授,博士生导师。(北京" 100048)

[基金项目]本文系2023年北京市教育科学“十四五”规划课题“高职英语教材的国家认同呈现样态研究”的阶段性研究成果。(项目编号:CDDB23234)