社会心理安全氛围在工作场所欺凌中所起的作用

刘贝妮

文章编号:1001-148X(2016)08-0120-08

摘要:本文运用扎根理论探究社会心理安全氛围(PSC)对员工面临工作场所欺凌时的行为策略选择,以及对工作场所欺凌发展升级的影响路径。研究结果表明:员工面对工作场所欺凌时采取的行为策略呈现为调整后的“退出-呼吁-忠诚-忽视(EVLN)”模型,其中调整后用“默许”行为策略代替了“忠诚”行为策略,呈现为“退出-呼吁-默许-忽视(EVAN)”模型;在高PSC组织中,员工倾向于采取呼吁行为策略,使得欺凌迅速得到抑制或缓解,甚至消除;在低PSC组织中,员工倾向于在选择退出行为策略之前采取忽视和默许的行为策略,致使欺凌会持续存在并呈现出四种不同的发展升级路径模式。

关键词:社会心理安全氛围;工作场所欺凌;扎根理论

中图分类号:F24921文献标识码:A

收稿日期:2016-03-14

作者简介:刘贝妮(1988-),女,哈尔滨人,首都经济贸易大学劳动经济学院博士研究生,研究方向:人力资源开发与人才发展。

基金项目:国家社会科学科学基金青年项目“我国劳动者过度劳动问题及其政府规制研究”,项目编号:14CJY078;首都经济贸易大学学术新人项目,项目编号:CUEB2015003。

一、引言

工作场所欺凌(Workplace Bullying)是一种不容忽视的职场暴力行为,是影响组织和雇员的工作压力源,导致诸多的负面影响。就雇员而言,工作场所欺凌会使员工产生情绪衰竭、低工作满意度、职业倦怠、慢性疲劳等不良影响,甚至带来创伤后的应激障碍、心脑血管疾病、头痛、胃痛等身体机能的损害;就组织而言,工作场所欺凌会降低组织绩效水平和生产率水平、增加缺勤、加重企业运营成本等[1];就整个社会而言,工作场所欺凌会带来沉重经济负担,有研究显示,工作场所欺凌会给英国造成每年大约1375亿美元的损失[2];给澳大利亚造成每年大约360亿美元的损失[3];给美国造成每年大约640亿美元的损失,并有6 560万美国雇员在遭受着工作场所欺凌的侵害[4]。

已有的研究成果已经初步对工作场所欺凌的危害有了一定的共识,并且对欺凌的程度及带来的损失做了一定的定量分析,但是鲜有文献关注欺凌本身的产生过程、雇员在面对欺凌时的行为策略影响因素以及欺凌行为的发展升级路径。Zapf和Gross的研究证实了员工在面对工作场所欺凌时主动和被动的行为策略会影响欺凌情况是否继续扩大[5],但是中间仍然有一个认知黑箱没有被打开,那就是究竟是什么影响着员工的行为策略。因此本研究的目的是,引入组织氛围范畴内的一个直接和心理健康相关的概念——社会心理安全氛围(PSC)进行分析,探究组织氛围在员工行为策略选择进而影响欺凌发展升级路径过程中的重要作用,为企业构建健康组织提供借鉴和参考的新视角。

二、相关文献述评

(一)工作场所欺凌的相关研究

20世纪90年代,欧洲学者开始关注工作场所欺凌行为。尽管工作场所欺凌的相近概念有很多,但是Einarsen等人的研究提出了其概念核心的三个关键因素:欺凌者与受害者之间的权利不平等、对受害者造成了压力或伤害、行为具有持续性和重复型。这三个核心特点将工作场所欺凌与工作场所其他侵犯行为(如欺骗、骚扰、情绪虐待、羞辱、辱虐等)区别开来[6],作为工作场所欺凌的内涵得到了学界一定的共识和认可。有关工作场所欺凌的影响因素,国外学者认为组织层面的因素十分重要,包括消极的工作环境、恶劣的工作条件以及高负荷的工作内容等,如Tuckey认为工作的不良设计、领导行为的不当、受害者较低的职位等级、组织心理安全氛围低下等是促使欺凌行为产生的主要因素[7]。有关工作场所欺凌的发展升级路径,国外学者认为工作场所欺凌是一个分阶段升级发展的演变过程。如Einarsen等人提出,工作场所欺凌是渐进性、羞辱性和惩罚性的综合行为过程,并且随着时间的推移和受害者的忍耐逐渐被管理者和其他员工所接受[6]。Baillien提出欺凌升级的三个阶段:第一,间接地、隐蔽的策略性欺凌(如散布谣言);第二,较为直接地、攻击性更强的行为侵犯(如排斥、孤立、刁难、施加压力、当众羞辱等);第三,频率高发地、程度更重的行为侵犯(如辱骂、冷暴力等)[8]。

国外学者的研究成果多集中于对工作场所欺凌的概念与内涵、影响因素、类型与结构、后果以及由此带来的经济损失定量测算等方面,鲜有文献关注员工面对工作场所欺凌时的应对策略以及不同策略带来的不同后果,这也正是本文的研究切入点。

国内学者对工作场所欺凌的研究较少,主要集中于对工作场所欺凌的内容、结构、程度和行为特点的分析。如李永鑫等运用实证研究方法,得到工作场所欺凌的内容和结构分人身攻击、工作压制和社会排除三个维度,并指出员工情感承诺和离职意愿对工作场所欺凌具有预测作用[9]。郭靖等通过深度访谈法,探究中国情境下工作场所欺凌行为的特点及其文化根源,结果研究中国传统文化下的家族主义和权威主义影响个体和组织对欺凌行为的认知和应对[1]。

(二)社会心理安全氛围的相关研究

社会心理安全氛围(PSC)是组织氛围范畴下的新概念,最早由Dollard提出并发展[10]。尽管对PSC的内涵研究还尚不成熟,但已有的研究中基本都将PSC定义为:组织成员关于“组织是否重视在工作过程中建立与心理健康和安全相关的组织政策、程序和行为实践”的共享感知[10]。PSC概念的核心是基于管理者视角,强调组织高层管理者对员工心理健康目标的重视与承诺以及对员工工作过程中心理健康与安全的态度、行为实践。Dollard等人的研究具体阐述了PSC内涵的四个特征要素:第一,高层管理者支持并且承诺解决影响员工心理健康的问题,反映了管理在员工遭遇心理健康风险的情况下,是否能够快速采取相关措施去干预和制止员工心理压力和伤害的发生;第二,解决员工心理健康与安全问题的管理优先性与重要性,反映了管理者管理目标冲突情况下对员工心理健康目标的重视程度;第三,组织和员工针对心理安全与健康问题的沟通机制是否畅通有效,反映组织自上而下与员工沟通交流与心理健康相关问题的有效程度,也反映员工自下而上与组织沟通降低工作中阻碍心理健康的畅通程度;第四,使各主体参与到心理安全与健康问题中来,反映员工、管理者或工会组织参与到与员工工作过程中相关的心理健康问题的识别、解决和预防过程[11]。

在高PSC组织中,管理者会通过各种管理实践向员工传达他们对其心理健康的重视,员工在此环境中可以大胆地表达意见而不担心被拒绝或被惩罚,组织也会尽可能地提供支持去帮助员工处理与心理健康相关的问题。高PSC的组织关于心理安全与健康问题会公布清晰的政策,开发完善的沟通系统,各层员工都能积极参与的压力预防机制和明确的处理心理健康威胁的方式。低PSC的组织则具有较低水平的上级支持、程序公平性、不畅通的沟通渠道以及不合理的劳动报酬。

国内学者关于PSC的研究较少,仅有的研究是周帆和刘大伟提出了工作条件包括工作要求和工作资源,PSC与工作条件之间有关,并对 PSC 的理论建构、测量方法、效度验证及 PSC 在工作要求—资源模型中的作用机制等进行了系统梳理[12]。

基于国内外文献的启发,可以归纳出PSC对工作场所欺凌的两条作用路径:一是PSC和工作条件之间有关,工作条件又和工作场所欺凌有关。因为被欺凌的员工往往被要求承担更重的工作量,更紧迫的工作时间和更高的工作要求,同时具有较低的工作支持。另外,当员工缺少必要的资源去完成工作时,他们就会更容易暴露在欺凌环境中。工作要求的增加同时带来了工作场所欺凌风险的增加,特别是在工作支持和工作控制都很低的情况下。因此,PSC在一定程度上成为主要的预防工作压力和工作场所欺凌的因素。二是PSC通过授权来影响欺凌。如果一个组织有高PSC,员工就能参与到组织涉及员工心理健康的决策中并且可以将他们遭受欺凌的情况反映给组织。同时,管理拥有一个强的沟通机制去有效处理欺凌,从而在欺凌发生后可以减少其为受害者带来的伤害。这体现了PSC作为减少心理伤害的二级预防角色。基于此,本研究选取PSC作为研究视角,探究其在工作场所欺凌中的作用。

三、研究设计与数据来源

(一)研究方法

由于本文旨在探究社会心理安全氛围(PSC)对员工面临工作场所欺凌时的行为策略选择作用机制以及对工作场所欺凌发展升级的影响路径,目前国内并没有成熟的理论假设和相关研究,因此量化研究方法可行性较低。本文拟采取质性研究的方法,主要通过扎根理论方法,根据分析框架和理论发展选择相关受访对象,不断深化理论编码,筛选和归纳出与构建概念更为关联的范畴。扎根理论对于样本量的大小没有特别规定,理论一旦达到饱和就可以停止抽样。

(二)研究假设

首先引入EVLN行为模型,其中E代表退出行为(Exit),V代表采取呼吁行为(Voice),L代表忠诚行为(Loyalty),N代表忽视行为(Neglect)。自从Farrell对工作不满与EVLN行为之间的关系进行研究之后,EVLN行为作为工作不满产生的行为反应,得到众多学者的认同。Zapf和Gross利用EVLN模型对工作场所欺凌行为发生时,员工选择何种行为策略进行的研究表明,当欺凌受害者不能成功地采取积极的有建设性意义的行为(呼吁行为)去解决冲突时,他们通常会改变行为策略,选择继续留在组织中(忠诚行为)忽视这种情况(忽视行为);如果这些行为策略也不能成功,那么他们多数最后会离开组织(退出行为)或者采取避免冲突的行为(忽视行为);如果受害者经常进行积极的反击,那么欺凌情况可能会得到改善,然而如果积极的行为策略不能解决欺凌情况,受害者往往倾向于多次改变他们的行为策略,包括采取消极的行为策略:如消极怠工、缺勤等,如果欺凌仍然在继续受害者就会试图离开组织[5]。

然而之前的研究忽视了组织氛围问题,组织氛围的复杂性和动态性可能会导致员工采取的行为策略不同。工作场所欺凌并不是一个在欺凌者和受害者之间的个人问题,而是一个组织层面问题,本研究于此出发,借鉴EVLN模型,探究组织层面是如何影响工作场所欺凌的。根据之前的研究,本研究提出两个研究假设:

H1:员工在高PSC组织中会更倾向于采取积极的行为策略处理工作场所欺凌。

H2:在低PSC组织中,工作场所欺凌现象会逐渐升级。

(三)研究设计

本研究分为三个阶段,第一阶段为半结构化访谈,获得一手资料。在访谈前,先将访谈提纲发至被访者,实际访谈时,根据不同访谈对象对问题进行灵活调整。第二阶段为问卷调查,受访者在访谈结束后要完成一项PSC量表测试。选取PSC-12量表[13],包括4个维度12道题,问题样式是:在你的工作场所,上级管理者在纠正组织中可能会影响到员工心理健康的问题的行动是否迅速;采取李斯特五点量表,1表示非常不同意,5表示非常同意;12道题的得分总和最小是12分,最多是60分,41分以上可以被界定为高PSC组织[14]。第三阶段采取理论抽样方法,通过焦点小组访谈对理论饱和度进行检验。访谈提纲如表1所示。

(四)资料收集

深度访谈每次1小时左右,焦点小组访谈共3组,每组3名知识员工,每次访谈1小时以上。经访谈对象同意后,在访谈过程中进行录音,并将所有声音信息整理为文字信息,形成访谈记录。本研究一共对20名不同职业的受访者进行了访谈(通过饱和度测试),受访者基本信息如表2所示。需要说明的是这20名受访者中,8名受访者过去处在低PSC组织中,现在处于高PSC组织中,因此他们在不同组织中面对工作场所欺凌时选择了不同的行为策略,研究将这8名受访者过去的情况也纳入到了分析框架中,因此分析案例一共有28个。

四、PSC对工作场所欺凌的作用——扎根理论的应用

(一)PSC对员工面临欺凌时行为选择作用

本研究的一个目标就是探究组织PSC水平是否会影响工作场所欺凌的受害者采取的行为策略,并且这些行为策略是否会成功。如果员工处在一个高水平的PSC组织当中,员工参与管理和进行沟通是被鼓励的,组织权力距离也相对较小,那么员工会采取什么样的行为策略?借鉴EVLN模型,如表3所示,总体的战略如忽视、呼吁和退出都和EVLN行为模型相似,但是在本研究中第四个原始类别(即忠诚)没有被受害者应用到欺凌情况下的行为策略中。在EVLN模型中,员工对组织忠诚表现为支持组织,顺从组织并且对组织解决问题抱有建设性的期望。本研究显示,欺凌行为中的受害者的行为策略不是忠诚,而更倾向于默许,这两种行为策略的核心区别在于默许包含对欺凌行为的容忍和顺从,但是对组织解决问题并没有任何期望。受访者表示,他们在面对欺凌的时候没有离开组织并不是因为忠诚于组织,而是一种具有复杂情绪的默许,可能是因为害怕失去工作、害怕特权被剥夺、害怕对绩效考核产生不利影响、害怕被归为纪律问题,或者是他们觉得欺凌是组织中常见的现象等。因此,尽管一些受访者在短期内接受了欺凌,但这并不是因为他们忠诚于组织,只是一种屈服的表现。因此,第四个维度忠诚在本研究中更贴切的表述应该为默许。

基于受访者应对工作场所欺凌时的重建过程,可以得到受访者在不同水平PSC组织中的不同行为策略模型,如图1所示。低PSC组织中员工面对工作场所欺凌时采取的行为策略用实线表示,高PSC组织中员工面对工作场所欺凌时采取的行为策略用虚线表示。数字对应相应的受访者,图中的每一条线都表示受访者遵循了相应的行为策略顺序。研究发现一共有七种行为策略顺序,即七种行为模型:一种始终如一的行为模型是高PSC组织中的受访者,六种不同的行为模型是低PSC组织中的受访者。8名受访者在高PSC组织中遭受了欺凌,首要采取的策略往往是呼吁,向组织提出意见(见图中虚线)他们首要采取呼吁策略的原因是他们知道组织会支持他们,并且关心他们的心理健康状况。他们有信心管理者会帮助他们解决工作场所欺凌的问题,比如:如果欺凌在我身上发生了,我第一个想法就是向我的领导求助(P18-16)。领导会和我讨论我遭遇的情况,并且把这个问题当作需要解决的最重要的事情,我知道也能感觉到,我领导愿意帮助和支持我(P18-29)。另一个参与者也提到她会采用向组织反映情况这种“呼吁”行为策略,特别是在进行工作任务分配的时候:领导在安排工作的时候会有一个通知或者指导手册,如果我对分配的任务不满意,可以向领导反映,这个时候领导就会让大家把全部的工作量和每个人承担的工作进行报告,这样就会确保没有欺凌的现象发生,尤其是在新员工和老员工之间,我们可以清晰地看到我们工作的边界并且全身心的关注到自己的工作上(P20-21)。

为了概念化低PSC组织的员工的行为模型,我们发现有两种行为策略的选择顺序出现的最频繁,分别是A-N-V(默许-忽视-呼吁)和A-N-V-E(默许-忽视-呼吁-退出),每一种行为模型都有七名受访者应用。许多受访者多次被动的尝试去改变他们的情况,但是没有成功。如图1所示,在低PSC组织氛围中,所有受访者开始的时候都采取消极的行为策略,或是忽视欺凌情况或是默许欺凌情况。但当欺凌行为累计到一定的临界点时,员工的行为策略就会进行调整,转为采取积极的行为策略。这里有个有趣的发现,没有受访者在忽视或者默许行为策略之后直接选择退出,退出行为策略都是从呼吁演变而来。首先所有的受访者都选择向组织呼吁以求建设性的解决问题,如果他们失败了,会选择离开组织。一个A-N-V行为模型的实例是一个女性受访者,她说为了防止这样的情况恶化,我们都不会直接产生正面冲突,会先遵从指令(P1-43),我们保持沉默是因为我们给我们指派任务的是直接领导,如果不服从会给我们穿小鞋,那样我们的处境地会更被动(P1-44)。但是最后真的忍不了,我们越级向更高层领导汇报了情况(P1-45)。另一个受访者描述了他采用了四种策略(A-N-V-E):我尝试去做好领导布置的这些任务,因为我觉得领导交给我必须做(P11-8),所以正是这样领导觉得我好使唤,我就持续遭受了欺凌,我向那些和我遭遇一样的同事抱怨了这种情况(P11-14),最后我告诉我领导,我不能完成任务,但我也不奢求保住工作(P11-17),他根本不关心这件事,于是最后我和我的一些同事一起辞职了,我的领导也没有问我们辞职的原因(P11-34)。

也有一些受访者他们在采默许策略(n=2)或者忽视策略(n=1)后直接采取呼吁策略。他们说顺从于这样的环境已经有一段时间了,但是发现并没有任何改观,因此他们尝试向组织呼吁;如果仍然得不到领导的支持,欺凌现象没有得到任何改观,他们最终会选择离开组织。一个受访者说:有时候我会尝试着向领导反映情况,但是领导并没有听我的,也没有做任何尝试和努力(P14-17)。这些事情是我工作范围之外的事情,所以我不能接受,我也没有那么多精力去做,所以这份工作可能不适合我,我想要辞职(P4-18)。但是一些受访者在向组织呼吁了这个事情之后成功地解决了欺凌问题,所以他们选择继续留在组织中。一个受访者说:我向我的领导汇报了这个情况,他表示理解并且尝试帮助我,主要就是在例会上说明了资历老的员工不能将自己的任务分给别人,资历浅的员工如果遇到这种情况可以直接向上反映,所以他们就不敢欺负我了(P13-34),另一位受访者也提:我的领导尝试去帮助我解决问题,在我向他汇报之后(P18-27)。

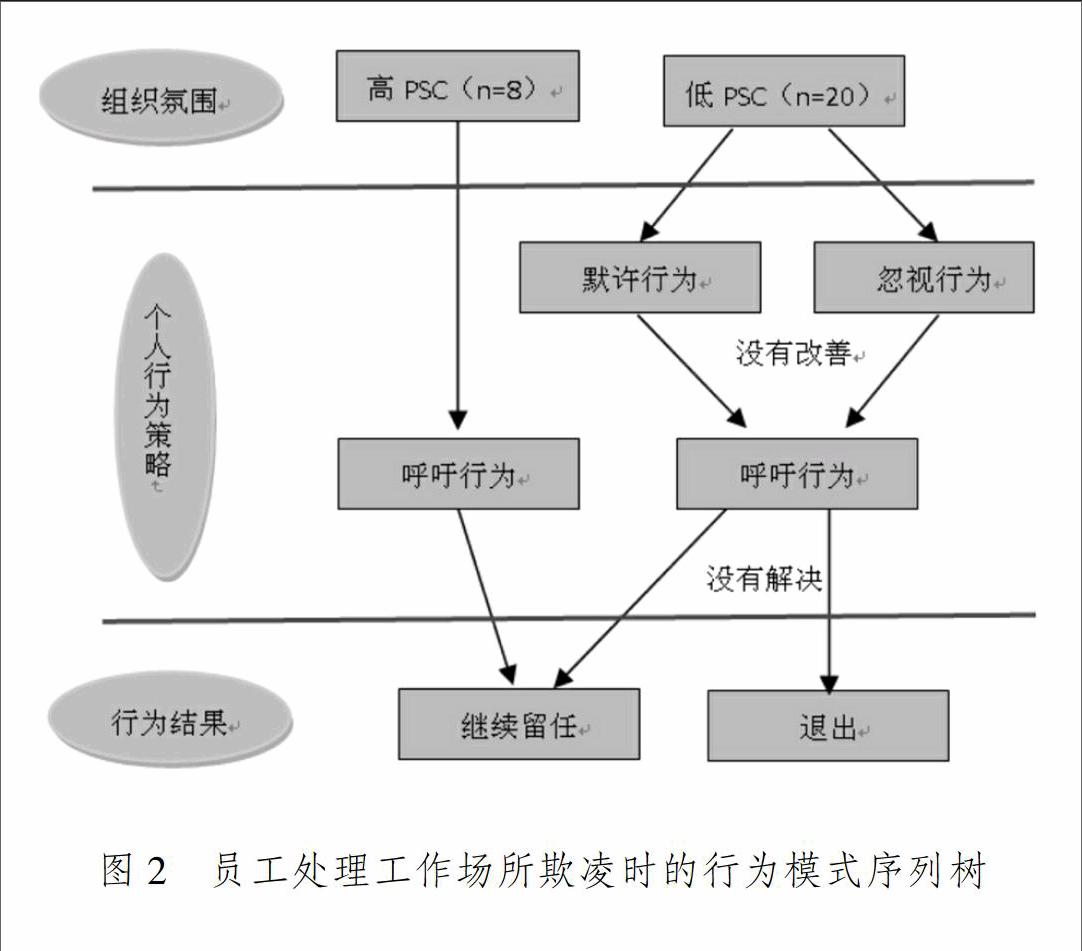

用序列树方式清晰展示所有的行为策略模式,如图2所示。不同行为策略的层级顺序取决于组织氛围,组织氛围是不同的行为策略采取后会导致不同后果主要原因。一个受访者明确地提出了组织氛围在帮助员工处理工作场所欺凌问题时候起到了非常关键的作用,她说组织气氛在处理工作场所欺凌问题的时候扮演了非常重要的角色,我们的处理问题的方式其实多数情况下是取决于组织向我们传递的想法,其实就是组织的反馈(P10-66)。

另外,有八名受访者(3,8,9,14,15,16,18,20)不仅描述了他们现在处于高PSC组织中的行为策略,还描述了他们在曾经就职的低PSC组织中的行为策略。在过去低PSC组织氛围中,他们采取消极的处理策略,以忽视或者默许开始,因为他们意识到管理者并不会给他们提供支持去处理欺凌问题。然而,员工最终还是向组织反映了问题,这是他们破釜沉舟的表现,虽然不抱有太大的成功期望,但是他们还是希望组织能够在他们决定离开组织之前帮助他们解决问题。不幸的是,这些受访者在新的组织中又遇到了欺凌的情况,但他们这次所处的组织氛围不同。通过图2也可以看出他们在不同组织氛围中采取的行为策略的差异。

研究结果支持了研究假设1,高PSC组织中的员工在处理欺凌时倾向于采取积极的、建设性的行为策略(如呼吁),这些行为最终会促使欺凌现象的成功抑制或解决;低PSC组织中的员工往往倾向于采取消极的处理策略(如忽视、默许)等,这就导致欺凌现象不能得以有效解决,甚至继续发展升级。

(二)PSC对欺凌发展升级的影响路径探究

本研究的第二个目的在于探究PSC是如何影响欺凌发展升级的。依据PSC的高低识别出五个不同的欺凌升级的过程。过程1表示在高PSC组织中欺凌升级的过程,过程2—5表示是在低PSC组织中发现的情况。不同PSC组织中工作场所欺凌的发展升级过程的原始语句摘录见表4。

绘制五种不同路径中工作场所欺凌发展升级的大致走势图,如图3所示。研究结果证实了研究假设2,即高PSC组织中工作场所欺凌倾向于抑制和缓解(路径1),低PSC组织中工作场所欺凌更倾向于发展升级,即便在一段时间后呈现出下降态势(路径4),时间也比路径1需要更久,并且不能做到完全消除。

我不得不去做他交代我的任务,因为他是我的领导,我没有办法反抗,尽管这些任务并不是我的职责所在,或者说起码不是我的份内工作(P11-6)。

路径3(n=3)[]欺凌快速的升级并且保持在一定程度[]我如果不做他额外交给我的任务,他就会认为我不够勤奋和努力,毕竟是我领导,我也想表现自己,还有就是如果我反抗,也许会影响我的年终考评,因为他会对我的绩效进行评价(P6-13)。

[]路径2和路径3发生的主要原因是受害者不敢向组织汇报他们的情况,所以就一直容忍欺凌在自己身上的发生,欺凌者的一般具有较高的职位(管理者、监督者或者资历较深的老员工),受害者和欺凌者之间有较大的权利悬殊。

路径4(n=4)[]欺凌情况持续升级,但是在一段时间后会下降(所需时间长于路径1),尤其是当受害者尝试采取避免或者反抗欺凌的行为后。[]通常我会循规蹈矩的做事情,但是有时候我会不知道该如何做,所以我就会停下来并且直接向我的领导请教或者是询问。当我反映了问题后我才发现,这根本就不是我的任务,所以我明白这是他强加给我的本应是他自己的任务,我意识到自己受到了欺凌,就会和他挑明,说我不会做也做不好,此时欺凌行为就会有所减弱(P1-6)。

我是一名目击者,没有发生到我身上是因为我来单位时间比较久了,单位新来的小姑娘应该是受到了欺凌,她一直保持沉默,做着领导交代给她的额外的事情,她不敢反抗,但是我会告诉她尽量问清楚领导自己的工作职责是什么,她照做后感觉情况有所缓解(P12-12)。

路径5(n=8)[]欺凌行为升级和缓解交替进行多次,因为欺凌者在特定时间有他们自己的安排,欺凌主要是为了满足他们自己的需要。[]我觉得欺凌行为是周而复始交替进行的,和任务周期有关,和时间节点有关,甚至和领导方式有关。有时候我们会成立项目组攻坚,我们每个人可能同时参与几个项目组,同时受几个组长领导,这种多头领导的形式会使我们做很多额外的工作(P4-37)。

[]路径4和路径5发生的主要原因是管理者忽视了这些工作场所欺凌行为或者并没有采取积极有效的行动去解决欺凌问题。

五、结论与启示

本研究运用扎根理论的质性研究方法,证实了社会心理安全氛围作为组织氛围中的一项关键指标影响着工作场所欺凌。得到如下结论:第一,高PSC组织中的员工倾向于采取积极的行为策略去处理工作场所欺凌,低PSC组织中的员工倾向于采取消极的行为策略去处理;第二,借鉴EVLN行为策略模型进行探索性分析,发现员工处理工作场所欺凌的行为策略呈现为调整后的“退出-呼吁-忠诚-忽视(EVLN)”模型,其中调整后的模型用“默许”代替了“忠诚”行为策略,呈现为“退出-呼吁-默许-忽视(EVAN)”模型;第三,研究识别出五种与员工行为策略选择相关的欺凌升级路径,其中高PSC组织中欺凌会迅速得到抑制或缓解,甚至消除;而低PSC组织中欺凌会呈现出四种发展升级的路径。

本研究关注了PSC这个组织氛围中反映心理安全的全新概念,通过质性研究证实了员工在面对欺凌行为时,组织PSC将会影响员工的行为策略,进而影响到策略的成功与否以及欺凌将如何发展和升级。虽然之前的研究已表明,员工在面对工作场所欺凌时积极的行为策略是解决工作场所欺凌的关键,但是积极的行为策略得以奏效的前提是需要有正确的环境,本研究便揭示了组织氛围中心理安全因素对有效解决欺凌问题的影响,为企业健康管理实践提供了新思路。

既然高PSC可以缓解甚至消除工作场所欺凌的现象,组织可以从PSC内涵的四个维度入手培养组织的高PSC。第一,建立管理者对员工心理健康管理目标重要性和优先性的意识;管理者颁布政策、行动措施和程序去关注和改善员工心理健康安全。第二,管理者针对什么样的行为是可以接受的,什么样的行为是不可以接受的制定清晰的指导方针。第三,管理者给予承诺,让员工对高层领导重视员工心理健康达成共同感知。第四,构建畅通的正式与非正式沟通渠道,让员工知道他们的呼吁会被管理者听到;确立清晰的岗位职责和工作职责,防止职责不清情况发生等措施,为企业构建健康组织提供借鉴和思路,为组织和员工的健康发展提供新视角。

参考文献:

[1]郭靖,张碧红,黄绿香,等.职场欺凌的中国文化背景分析:基于深度访谈的探索性研究[J].中国临床心理学杂志,2015(2):302-306.

[2]Giga S I,Hoel H. Lewis D. The cost of workplace bullying[M].Manchester:University of Manchester Institute of Science and Technology,2008:37.

[3]Dollard M F. The Australian workplace barometer:report on psychosocial safety climate and worker health in Australia[M].Canberra: Safe Work Australia,2010:279-301.

[4]Namie G. Workplace Bullying Survey[M].Bellingham WA:Workplace Bullying Institute, 2014:24.

[5]Zapf D, Gross C. Conflict Escalation and Coping with Workplace Bullying: A Replication and Extension [J].European Journal of Work and Organizational Psychology,2001(10):497-522.

[6]Einarsen S, Hoel H, Zapf D, Cooper L. The Concept of Bullying at Work: International Perspectives in Research and Practice[M].London: Taylor & Francis,2003:3-30.

[7]Tuckey M R, Dollard M F, Hosking P J, Winefield A H. Workplace Bullying:The Role of Psychosocial Work Environment Factors[J].International Journal of Stress Management,2009(3):215-232.

[8]Baillien E, Neyens I, De Witte H, De Cuyper N. A Qualitative Study on the Development of Workplace Bullying:Towards a Three Way Model[J].Journal of Community & Applied Social Psychology, 2009(1):1-16.

[9]李永鑫,聂光辉,李艺敏,等.工作场所欺负的内容结构与测量[J].心理科学,2011(5):1201-1207.

[10]Dollard M F, Bakker A B. Psychosocial Safety Climate as a Precursor to Conducive Work Environments, Psychological Health Problems, and Employee Engagement [J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2010(3):579-599.

[11]Dollard M F, McTernan W. Psychosocial Safety Climate: A Multilevel Theory of Work Stress in Health and Community Service Sector[J].Epidemiology and Psychiatric Science, 2011(4):1-7.

[12]周帆,刘大伟.工作要求—资源模型新视角——基于心理社会安全氛围的分析[J].心理科学进展,2012(3):539-547.

[13]Hall G B, Dollard M F, Coward J. Psychosocial Safety Climate: Development of the PSC-12[J].International Journal of Stress Management, 2010(4):353-383.

[14]Dollard M F. Psychosocial Safety Climate as an Antecedent to Work Characteristics and Psychological Strain:A Multilevel Model[J].Work & Stress, 2012(4):385-404.