人类命运共同体视域下国际终身教育的理念转向与体系构建

[摘要]自20世纪70年代终身教育理论产生以来,国际终身教育的关注点逐渐从“生存”转向“发展”,从“福利社会”转向“和谐社会”,从“公共利益”转向“共同利益”,构建社会终身教育体系旨在实现“利益共同体”,推动个体可持续发展、学习型社会建设以及人类共同利益的实现。终身教育的利益共同体由正规、非正规以及非正式教育组成,涵盖学校教育、家庭教育与社会教育的结构形态;利益共同体的结构化行动是终身教育体系的实现方式,是共同体成员共同努力促使共同体要素不断完备、共同体结构趋向合理的动态过程,是共同体成员基于终身教育价值和共同价值认同前提下,围绕正式规则与非正式规则展开的协同行动。

[关键词]人类命运共同体;终身教育理念;终身教育体系;利益共同体;结构化

[中图分类号]G710 [文献标识码]A" " [文章编号]1004-3985(2024)16-0073-09

一、人类命运共同体与终身教育

如何建设美好世界成为摆在全人类面前的时代之问。中国的责任与担当何在?德国哲学家黑格尔(Hegel)认为,“改变人类总体进步的特定历史时刻是由某个特定的国家决定的。这意味着某个特定国家追求进步,将对整个人类的进步关系重大”。[1]英国著名历史学家汤因比(Toynbee)指出,“世界统一是避免人类集体自杀之路。在这点上,现在各民族中最具有充分准备的是两千年来培育了独特思维方法的中华民族”。[2]西方哲学家罗素(Bertrand Russell)也曾预言,“全世界都将受到中国事务进展的重大影响,无论好坏,在今后两个世纪内,中国事务的进展将是一个决定性的因素”[3]。2013年,习近平总书记首次向世界提出“人类命运共同体”理念,呼吁国际社会树立“你中有我、我中有你”的命运共同体意识,随后该理念逐渐被国际社会所认可,从“中国倡议”走向“世界共识”,从“美好理念”转向“现实行动”。在全球迎来新一轮科技革命和产业变革之际,构建人类命运共同体成为事关全球人类发展的核心主题,成为摆脱全球发展困境,变革原有的世界政治经济秩序,建立更加公正合理的国际政治经济秩序的新型治理理念。人类命运共同体理念站在世界历史发展高度,着眼全人类的共同利益福祉,是解答世纪之问——人类将向何处去的中国理念,是推动世界持久和平与繁荣发展的中国智慧。

终身教育始终是联合国教科文组织关注的重要领域,并在系列报告中被多次提及。例如,1972年,《学会生存:教育世界的今天和明天》提出“教育与人类的命运”话题,“在传统教育制度受到挑战的时代,在提出终身教育概念方面立下了汗马功劳”[4],同时,在第三部分提出“向学习化社会前进”的详细规划。1996年,《教育:财富蕴藏其中》第5章专门介绍“终身教育”,指出教育处于社会核心位置,已然成为生活本身。2015年发布的《改变我们的世界——2030年可持续发展议程》和《反思教育:向全球“共同利益”的理念转变?》、2020年发布的《拥抱终身学习文化:对教育未来倡议的共享》以及2021年发布的《一起重新构想我们的未来:为教育打造新的社会契约》等重要报告进一步为教育以及全球共同发展提供了思路。为了应对诸如全球化、区域一体化、人口结构转变、技术发展所带来的挑战,以及环境问题、持续性不平等、青年失业等问题,终身教育成为“为了共享的利益而合作达成的默示协议”[5]。此外,其他国际组织相关报告也积极关注终身教育。例如,经济合作与发展组织发布的《教育政策展望2021》提出了反应能力和复原力框架,旨在增强学习者、教育系统和整个社会的适应能力,使他们能够更好地面对未知的未来[6]。

终身教育与人类命运共同体是人类为实现自身的生存与可持续发展而进行的两项重要社会实践活动,对作为“共同体”的人类和作为“个体”的人均产生重要影响。终身教育是构建人类命运共同体的重要实现手段之一,“由于面临持续反愚昧的斗争,故教育之于人类命运具有永恒的意蕴”[7],面对当下或是未来诸多的不确定性以及由此带来的忧惧,终身教育与培训成为“为了共享的利益而合作达成的默示协议”[8]。在全球化与去全球化并存的趋势下,不论是经济博弈还是政治外交,抑或文化革新,均处在一个合作与共赢的全新时代,需要以人类命运共同体理念为指导,以人类命运共同体构建为依托,充分发挥国际终身教育的互动性和对话性,致力于构建终身教育体系。

二、追求“共同利益”:国际终身教育理念转向

21世纪以来,终身教育更加强调“可持续发展”“和谐社会”“共同利益”理念。其中,个体可持续发展关联到人与社会系统之间的良好互动关系,是和谐社会“以人为本”价值理念的体现,并延伸为基于“共同利益”指引的全球人类共同发展。

(一)从个体“生存”到“可持续发展”

人作为社会发展的核心,是构建人类命运共同体的基础,终身教育为个体可持续发展提供了重要途径。在知识经济时代,知识、技能更新迭代的加速带来人力资本生命周期的缩短,国际终身教育逐渐从关注个体生存转向人的可持续发展。

1.从个体“生存”到“可持续发展”的转变。教育观念转变、人口结构变化以及技术进步成为“生存”转向“发展”的现实因素。人文主义基础上发展而来的新人文主义教育观强调,以科学进步为机遇,以自我实现为目的,带动人文教育观的发展与重塑,更加注重发挥教育的育人本体功能,即推崇人的个性和谐发展,注重培养人的整体性、全面性和创造性;注重学生情感发展与自我认知发展的协调统一;更多关注伦理、道德与公平正义,通过教育促进人的可持续发展,促进人与社会、环境等多方面的和谐发展,实现从生存到发展的真正转变。在人口结构变化的背景下,全球人口持续增长导致学业和就业竞争日益激烈,持续性学习逐渐常态化,且对教育质量提出更高要求。此外,技术进步引发就业机会与职业需求的变化,不同受教育水平和年龄群体的就业差距加大,人力资本贬值速度加速;技术革命在创造新岗位的同时,对部分传统职业造成冲击,正如世界经济论坛《2023年未来就业报告》指出,未来五年44%的工作技能将被调整,到2027年之前,60%的工人将需要接受技能培训[9]。

“生存”是个体维护生存权以及健康生活的基础上,通过不断学习与实践,提升能力以应对复杂多变的社会行动,是存在与发展变化的总称。联合国教科文组织在1996年提出,“我们再也不能刻苦地一劳永逸地获取知识了,而需要终身学习如何去建立一个不断演进的知识体系——‘学会生存’”[10],以便更好地适应不同身份和社会地位转换所应承担的不同责任。可持续发展是人持续学习、持续生活以及持续工作能力的体现[11],不仅关注个体自身的发展,还注重个体与生态、政治、经济、文化、环境等社会子系统的相互依存与和谐,是基于个体自身发展的全人类发展,是持久、不间断并最终以人为目的的发展。从个体“生存”到“可持续发展”意味着个体生命的高质量延续,个体能力的不断完善发展,彰显着个体可持续发展的丰富内涵。其中,体面劳动是核心,国际劳工组织将其视为全球目标和各国现实。体面劳动包括生产性工作机会、公平收入、工作场所的安全和家庭的社会保护。劳动是获得个人尊严、实现家庭稳定、促进社区平安、向人民宣扬民主政治、推动经济增长,从而提供更多富有成效的就业岗位和促进企业发展的根本源泉[12]。如何克服失业和不充分就业、工作岗位质量和生产力低下、工作不安全、收入无保障等体面劳动中的“赤字”问题?国际社会将实现充分和富有成效的就业和体面劳动作为核心目标之一。终身教育无疑是实现体面劳动目标的有效路径,是提高个体素质、增强个体适应社会能力的自主选择,是实现正规教育、非正规教育、非正式教育互动,形成终身学习的惯习。从需求层面来看,个体在满足基础生存需求后,会追求更高层次的发展需求,这种满足不同程度需求的过程就是可持续发展的过程,也是个体能力不断提升的过程,体现了“当前需要—需要满足—人的可持续性发展—社会发展—新的需要—需要满足”的不断循环和发生质变的过程[13]。

2.个体“可持续发展”表征的终身学习观。重新审视知识和教育的发展形态,终身学习成为社会生产和人民生活不可或缺的力量之源,成为培养个体可持续发展能力的重要途径。第一,强调新的知识观与学习观。丰富知识内涵与内容,传统教育教学中,知识主要是指人类经验的科学性总结,具体化为课本等教科书承载的教育内容;随着认识的不断深入,知识不再是一般性知识,而是“通过学习获得的信息、理解、技能、价值观和态度”[14],既包括人类理性在内的认识,还包含理解、态度和价值观。转变学习观念,由被动转变为主动,个体成为积极主动的学习者;改变学习方式,技术赋能教育,提供多样化、个性化的学习方式,个体要学会运用不同的学习方法;知识获取与运用是共同参与、集体协作的过程,也是共建共享的过程,注重同伴间的合作与共同发展。第二,关注创造性能力的发展。知识经济不仅对一般劳动者提出了终身学习的要求,也对高素质劳动者提出了不断创新的要求。人永远处于一个不断学习与完善的过程中,创造性是促进人的认知能力、行为能力和完善人格的重要基础,创造性活动是个体培养核心竞争力的重要途径。第三,关注非认知能力,尤其关注社会能力与情感的发展。近年来,非认知能力逐渐受到雇主的重视,全球性教育政策改革中,社会与情感能力已经成为发达国家教育政策优先发展的领域。非认知能力有助于推进深度学习,社会与情感能力对个体一生发展具有重要意义。教育越来越强调促进社会与情感能力的发展和全人教育。教育教学活动不仅传授文化认知体系,还包括培养道德责任感、正向情绪价值、健康人格、亲社会行为和人际交往能力,社会与情感能力的发展本质是构建积极的人际关系和情感体验,涉及情感与人际关系中知识、态度和技能的动态变化。

(二)从“福利社会”到“和谐社会”

人类命运共同体的构建离不开社会和谐发展,而和谐社会所彰显的公正平等、可持续发展等价值观与人类命运共同体理念相辅相成。

1.从“福利社会”到“和谐社会”的转变。和谐社会是解决当前问题的重要战略抉择。劳动力市场前景的不确定性、社会发展的不平衡以及国际社会的不稳定成为推动“福利社会”转向“和谐社会”的现实因素。国际劳工组织的报告指出,劳动力市场前景和全球失业状况将恶化,新的脆弱性因素将对实现更广泛的社会正义产生不利影响[15]。全球经济发展促进了财富积累,但同时也导致财富集中于少数发达国家和少数人手中,这种不平衡引发了国家间的不均衡发展以及社会阶层分化,最终导致贫富差距不断拉大,影响全球及社会稳定。近年来,逆全球化趋势明显,部分国家的不稳定因素时有发生。如何在不确定性中把握确定性,在不稳定性中增强稳定性,凝聚共识、重建信任成为当务之急。随着世界联系日益紧密,和谐社会已经跨越国界,成为人类梦寐以求的理想社会,也是促进人类命运共同体构建的重要环节。“福利社会”是国家与社会群体多方面协助,采取生活保障政策,进行经济干预,以实现社会平稳发展的自下而上的福利体系。虽然福利社会政策的提出有效解决了资本主义国家的一些社会问题,但由于其实质上是维护少数人的利益,以私人占有制度为基础,不能从根本上解决社会问题。和谐社会政策的提出则为解决社会问题提供了新思路。和谐社会既是中国传统文化追求“天人合一”的表现,也是中国特色社会主义的本质[16]。从“福利社会”到“和谐社会”的转变意味着经济不再是社会进步的唯一衡量指标,而应关注社会公平正义、福祉增进与可持续发展。“和谐社会”是以人为本的社会,和谐社会的建设旨在解决人的问题、满足人的需要、增进人的福祉,既是对美好生活的一种向往,也是我国的执政目标。

2.“和谐社会”表征的学习型社会构建。学习型社会发展是促进和谐社会构建的重要方式与手段,和谐社会的教育目标之一是形成学习型社会[17]。《学会生存——教育世界的今天和明天》提出要向学习化社会前进[18],终身教育是学习化社会的基石。《反思教育:向“全球共同利益”的理念转变》提出,“教育必须教导人们学会如何在承受压力的地球上共处。它必须重视文化素养,立足于尊重和尊严平等,有助于将可持续发展的社会、经济和环境方面结为一体”[19]。终身教育理念推动了学习型社会的发展,而学习型社会以整个人类生活系统的学习为起点,通过人类的整体学习推动和谐社会的最终实现。第一,强调教育平等观念的发展。建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会,使教育成为一个惠及所有人的普世权利[20],为所有人提供包容、公平的优质教育以及终身学习机会[21]。教育平等对社会发展具有重要的引导作用,终身教育的核心理念在于教育的普及与公平,因此,构建学习型社会更应注重教育的公平性。第二,为不同社会群体提供适合的学习机会,形成群体学习氛围,使学习成为一种生活方式。通过包容性教育,给予边缘性群体受教育的机会,将所有人纳入其中,无论其身份、背景与能力如何。随着社会不断发展,对很多人来说,接受有质量的教育的门槛依然很高。因此,终身教育要将所有人纳入教育体系,提供多样、灵活的学习途径和重新入学的机会,尤其要为社会弱势群体提供更多的机会和支持,以建立集体学习观念,形成人类社会群体学习的氛围。第三,促进社会公共资源整合,搭建全方位终身学习平台。学习型社会的构建、社会群体积极学习氛围的形成意味着需要有充足的学习资源来支持人的持续发展。这就需要帮助学习者接触各种教育途径,加强正式和非正式教育机构之间的联系,整合社会公共资源,提高资源服务能力;重视新技术,为人们提供新的学习角度,满足群体多元化的学习需求。“学习空间、时间和关系的变化有利于拓展学习空间网络,让非正规和非正式学习空间与正规教育机构相互影响,并相互补充”[22],加强通过非正式教育机构获得知识、技能和能力的验证和认证,进一步促进社会群体的学习渠道,推动学习型社会的构建。

(三)从“公共利益”到“共同利益”

终身教育由“公共利益”到“共同利益”的理念转变为人类命运共同体的求同存异发展理念提供了思想指导。

1.从“公共利益”到“共同利益”的转变。国际社会日益紧密的联系、发展过程中的冲突日益显著、国际不良竞争的增加以及极端事件的频发,都促使了“公共利益”转向“共同利益”。全球范围内政治、经济、文化联系及人才流动日益密切,相互影响逐步加深。人类命运共同体所倡导的持久和平、共享发展成果、文化交流、可持续发展等普世、共赢的理念,正是“共同利益”的核心体现。尽管世界日益成为紧密相连的共同体,但各国之间的冲突和国内不稳定事件频繁爆发。例如,长期存在的种族和宗教问题加剧了社会和全球发展的不稳定,导致暴力冲突和战争不断、恐怖主义蔓延、排他主义盛行,危及全球公民的生命安全和基本权益。此外,尽管全球化趋势不可阻挡,但一些国家出于维护自身利益、巩固国际霸权地位、提高在国际事务中的主导地位的目的,采取强制手段逆势而行,滥用国际法以牺牲他国利益来满足本国利益,试图遏制其他国家的发展。这种逆全球化思维导致世界发展不稳定,弱势国家发展受阻,发展中国家受到威胁。因此,“共同利益”理念所倡导的共同发展和利他主义对国际社会的稳定和安全至关重要。追求共同利益是社会发展的必然选择,马克思主义世界历史理论站在全人类进步和发展的立场上,关注“人类社会”的整体发展,提倡建立自由人的联合体,追求“共同利益”。长期以来,国际教育讨论往往将教育作为一项公共利益事业,教育被视为帮助就业、解决失业问题的有力工具。随着生产方式和社会结构的变革,教育的公共产品属性在不同类型教育中或弱化或强化,正规教育和非正规教育的边界渐趋模糊,私营机构逐步成为不可或缺的教育提供者,教育和知识一定程度上呈现出私益性特征。构建国际终身教育体系是要使逐渐“异化”的教育超越公共产品的范畴,变成“共益事业”,将教育和知识获取视为人类的共同利益。共同利益更强调全民参与、利益共享、幸福共有,立足于全球公民在不同领域的共同发展,更多的是对国际社会的价值引领。教育不再被视为个人所拥有的“公益品”,而是承担着教育的使命与责任,具有人文主义气息;教育发展需要人人共商,教育成果需要人人共享;教育成为一种共同的社会契约,通过建立共同的目标,让个体、社会、国家和全球人类参与行动并实现共同繁荣。

2.“共同利益”表征的人类命运共同体建设。第一,人类命运共同体建设需要全球共同治理,在追求本国利益时兼顾他国的合理关切,以达到增进世界人民的共同利益、整体利益和长远利益的目的[23]。全球共同治理秉持的包容性、整体性发展契合终身教育的共同利益理念,即立足于全人类的共同发展,强调找到各国不同利益的汇合点。教育不再是一项以个人或国家为主的公益事业,而是全人类参与、全球共同发展的包容性事业。教育不仅要关注个体的可持续发展、推动学习型社会的构建,更要注重培养全人类尊重和利他的共同价值观,以促进不同群体之间的互相宽容。因此,终身教育推动了求同存异发展理念,促进了国际理解与合作,教育共同体的发展势在必行。第二,实施全球公民教育,树立全球公民意识,确立全球行为准则。《2030年可持续发展议程》提出,确保包容和公平的优质教育,让全民终身享有学习机会。全球公民教育的目标在于确保向所有学习者提供促进可持续发展的知识和技能,其中包括可持续发展和可持续生活方式、人权、性别平等的教育,推广和平与非暴力文化、世界公民意识以及对文化多样性和文化对可持续发展贡献的尊重[24],以教育“促进全球公民责任意识与团结”[25],创建全球行为准则;培养公民的共同发展意识,提高公民的责任能力,由利己主义走向“利己与利他”协同,培养与他人合作、尊重他人、共同发展的公民意识和社会行动,促进人际交流与沟通。第三,以包容性促进国际理解,以开放性构建融通教育,以服务性推动合作交流。终身教育“共同利益”理念的重要特点是包容性,即教育要从全球整体出发,尊重不同文化与多样社会国情,传达与人为善、利他主义的价值观念,培养求同存异、和而不同的文化氛围,以及相互包容、共同进步的理念。围绕包容性,各国应通过增进国际理解来处理国际事务。将各国公民当作全球公民,将全球利益视为本国利益[26],从而推动人类命运共同体的构建。围绕开放性,各国应构建互联互通的教育网络,促进教育资源的全球流动。终身教育旨在实现各类教育互相融通、不同层次教育相互衔接,秉持“人人共享、人人共有”的原则,构建互联互通的教育网络,这既是国家内部教育体系的完整构建,也是世界各国教育学习和借鉴的过程,推动教育资源流通、国际人才交流,为世界共同体的发展提供了可能。围绕共商共建共享,各国应增进国际合作交流。教育是重要的“沟通手段”和不同学习途径的“提供者”,其国际化是促进学生流动、教师发展和课程改革的全球性战略,不同国家应以人类命运共同体理念为核心推动教育国际交流,共同探讨教育国际化的发展形式,推动以人与数字信息为主体的教育流动,并在教育国际化与本土化的平衡中完善教育国际化治理体系,提升教育国际化质量。

三、达成“利益共同体”:国际终身教育体系构建

国际终身教育体系从本质上讲是“利益共同体”,旨在推动个体可持续发展、和谐社会构建以及人类命运共同利益目标的达成。下文将从“结构形态”与“结构化行动”视角对国际终身教育体系的构建进行论述。

(一)利益共同体与终身教育体系

1.利益共同体是双方或多方基于共同目标与价值取向而形成的行动体。具体来说,一是利益共同体是主体交往所形成的合作载体,是行为主体在交往过程中,以共同利益为基础,通过相互信任与合作,形成共存格局、利益共生融合机制和利益风险分担机制的一种发展模式。二是利益共同体中的利益指的是共同利益,是构成共同体的若干成员所享有的各种利益之和[27]。利益是人类活动的基本准则,也是社会发展的内驱力以及社会关系产生及稳定发展的根本,寻求共同利益最大化、互利共存是行动体中不同利益相关者合作的动力之源。三是利益共同体不仅是有共同价值和目标的思想共同体,更是实践上的共同体,持续互动的实践是其存续的关键。四是实现利益共同体需要多元主体共同协作,包括各级各类教育的协同发展、需要法律规范与政策保障、多渠道的经费投入、多层级沟通协调网络以及有效的激励约束机制等。

2.国际终身教育体系从本质上讲是建立广泛而稳定的全球利益联系。它旨在形成发展成果共享的利益共同体,与构建人类命运共同体的目标一致。构建人类命运共同体不仅解决了各主体的利益纠葛和矛盾,更促进了世界范围内的交流与合作,维护人类的共同利益。此过程应从各国普遍关注的利益出发,寻求国家间的共同利益,在多元价值与制度之间探寻相同性以达到求同存异的最大化状态[28]。教育是具有广泛实践性和深刻理论性的活动,对人类命运共同体建设起到关键性推动作用。因此,设计满足个体生命周期发展需求的终身教育体系,促进个体创造力和适应能力的提升,将有助于建立更具包容性和可持续性发展的未来社会。

(二)“利益共同体”的结构形态

结构形态指的是体系组成要素及其要素间的相互关系。20世纪60年代至今,终身教育体系的要素逐步完备,结构也趋于合理,形成了由正规、非正规以及非正式教育组成,涵盖学校教育、家庭教育与社会教育的结构形态,其中,国民教育体系是基础,学校教育体系则是国民教育体系的主体与核心。

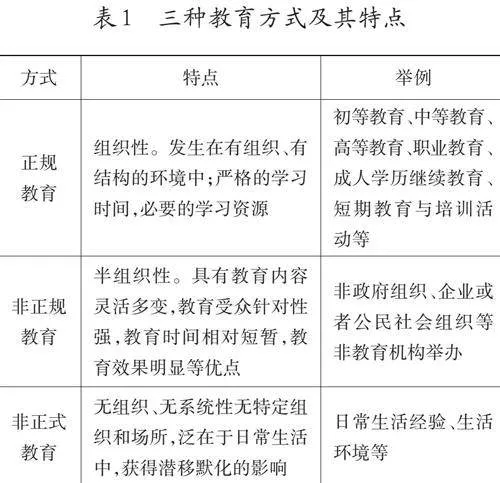

1.终身教育体系包含了各种教育要素,并可以从不同的角度进行划分。在时间维度上,可分为学前教育、基础教育、高等教育、成人教育、老年教育等;在空间维度上,可分为家庭教育、学校教育和社会教育;综合考虑时间、空间以及受益者等因素,可分为普通教育、职业教育、泛在教育(包括成人教育、家庭教育、社区教育、老年教育等)。根据教育活动的规范程度、存在形式及发生范围等,可将终身教育体系划分为正规教育、非正规教育和非正式教育(如表1所示)。

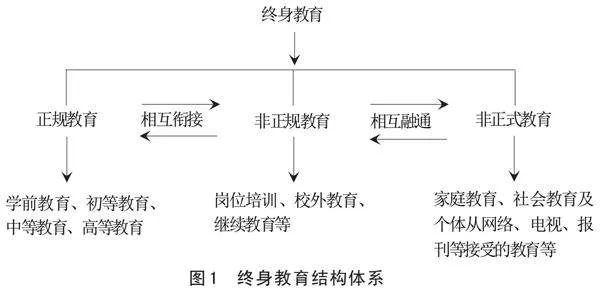

正规教育也称制度化教育,是指通过教育部门认可的教育组织或学校所开展的教育活动。正规教育以学校教育为核心,有系统的课程、明确的教学目标、入学条件和毕业条件,学生通常需要接受统一考核来检验学习效果;涉及学前、初等、中等、高等不同层级教育,具有明确的学习时间、稳定的教育周期,大多以班级授课形式在课堂环境中开展。在终身教育体系中,正规教育的更新与创新是至关重要的,应超越传统的教育理念和形式,致力于满足不断变化的需求,推动终身学习和构建学习型社会。非正规教育是在正规教育体系以外开展的有组织、有计划地帮助有需求的群体获得知识、技能、道德修养的教育行动,包括岗位培训、校外教育、继续教育等。这种教育具有以下鲜明特点:有组织地开展,但活动未充分制度化;面向那些无法接受正规教育的群体;教学内容与目的具有实用性和直接性。非正规教育作为一种高度灵活的办学形式,有助于扩大教育的影响力、惠及更多人。非正式教育是个体借助大众传媒在社会生活环境中开展的学习,是发生在日常生活中的无意识学习,如家庭教育、社会教育,以及个体从网络、电视、报刊等媒体所接受的教育资源等。随着互联网技术的飞速发展,获取信息资讯越来越便捷,有助于提高非正式教育的组织化程度,为个体提供更多元化和便捷的学习机会(见下页图1)。

2.教育体系内部是衔接协同关系。终身教育体系功能的发挥需要体系内各级各类教育协同,表现为功能的差异和耦合,旨在共同促进人的发展。一是实现终身教育体系中各级各类教育的纵向贯通与横向融通。学前教育、初等教育、中等教育、高等教育等各级教育需要保持衔接,确保学生能够从低层次教育顺利过渡到更高层次的教育阶段。同时,不同类型教育之间搭建“立交桥”,实现横向融通,以便个体能够根据自身兴趣和特长选择不同类型的教育,并确保满足学生个性化发展需求。学校教育、家庭教育和社会教育应该形成一个统一体系,家庭教育是基础,学校教育是核心,社会教育是延续和发展,三者相互补充与协同。二是正规和非正规教育、学历和非学历教育之间相互衔接。这包括课程互选、培训基地共建、实训设备共享、学分互认等。此外,加强学校教育与社会教育的联系,以缩小教育与实际生产、社会生活之间的距离,确保教育的实用性和适应性。只有各类教育资源之间实现互联互通,形成一个统一的终身教育体系,才能实现教育的包容性和公平性。

(三)“利益共同体”的结构化行动

利益共同体的结构化行动是终身教育体系的实现方式,是共同体成员通过共同努力推动共同体要素不断完善,共同体结构趋向合理的动态过程,是基于终身教育的价值认同,围绕正式规则与非正式规则展开的协同行动。

1.价值认同是行动先导,也是构建国际终身教育体系的基础。构建国际终身教育体系是一项能够为各方带来利益的行动,需要多元主体在共同的价值认同基础上积极参与。面对世界的不确定性,终身教育被视为人类生存与发展的必要条件,终身学习成为个体可持续发展的必要行为。因此,唤起全民终身学习的愿望和兴趣,使之成为自发行为,对于实现终身教育至关重要。

2.协同是维持人类生存、社会发展的核心要素,加强利益相关者的协同行动是关键。如果协同功能得不到发挥,共同体将会陷入无序甚至混乱的状态。终身教育利益相关者包括政府机构、学校、其他教育机构、企业、民间团体以及社会组织等,他们共同促进终身教育体系的构建,满足个体和社会对终身教育的利益诉求。协同行动实质上是利益相关者发挥各自优势,相互配合,形成资源要素的优势互补。资源要素是国际终身教育体系发展的基础,政府机构、学校、企业以及行业协会等社会组织,基于各自领域的特长和资本属性,通过建立协商共建平台、协调机制和网络等方式,促进终身教育体系内部主体、系统和资源要素的协同运作,建立学习成果互认制度,促进跨区域、跨组织的终身教育衔接,化解利益冲突,实现多元共存的复杂格局。

3.以规则约束和维持终身教育体系正常运行。终身教育体系的制度设计涉及各种规则,明确并维护着各利益主体在终身教育体系中的权利和义务。一是发挥正式规则的强制和规范功能。对公民拥有的特定学习权利及其主体地位进行界定,同时强调全体学习者受教育的平等权利。终身教育政策设计应该关注社会各类群体,确保弱势群体的利益得到保障。同时,也需要通过财政拨款、税收减免等方式激励个人和组织推动终身教育的发展。制定学习成果框架及相关的标准体系,构建学习成果认证服务体系以及相应的管理体制与运行机制,建立信息服务与管理平台等,促进教育资源的深度共享与衔接。二是发挥非正式规则的重要补充作用。行动者在长期的博弈中形成的各种关系是非正式规则产生的重要根源。同时,合作关系也伴随实践的动态调整不断完善,关系和规则相互影响、相互强化。三是在正式与非正式规则的基础上,不断强化各利益相关者的权责和角色,可以使终身教育体系得到更广泛的认同。行动者在实践中形成了“政校企社”合作伙伴关系,为达成终身教育的共同利益而努力。此外,还要倡导社会组织参与终身教育研究、理念推广与政策制定等。

[参考文献]

[1]上观新闻.英国学者罗思义:25年前研究中国经济属于小众,现在已经成为主流[EB/OL].(2017-12-10)[2024-01-05].https://www.jfdaily.com/news/detail?id=73540.

[2](英)阿诺德·约瑟夫·汤因比,(日)池田大作.展望二十一世纪——汤因比与池田大作对话录[M].荀春生,朱继征,陈国梁,译.北京:国际文化出版公司,1985:284.

[3]何兆武,柳卸林.中国印象:外国名人论中国文化[M].北京:中国人民大学出版社,2011:353.

[4]联合国教科文组织.教育——财富蕴藏其中[M].联合国教科文组织总部中文科,译.北京:教育科学出版社,1996:200,1.

[5][8]United Nations Educational.Scientific and Cultural Organization.Reimagining Our Futures Together:A New Social Contract for Education[EB/OL].(2021-11-11)[2021-12-20].https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707.

[6]OECD.Education and Skills Today[EB/OL].(2021-10-22)[2021-12-20].https://oecdedutoday.com/balancing-urgent-important-key-resilience-education/.

[7]路宝利,吴遵民.构建服务全民终身学习的教育体系:路径与机制——基于“后学校化”理念的思考[J].开放教育研究,2020,26(4):67-76+101.

[9]世界经济论坛.2023年未来就业报告[EB/OL].(2023-04-30)[2024-03-28].https://cn.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/future-of-jobs-data-explorer/.

[10][18]联合国教科文组织.学会生存——教育世界的今天和明天[M].联合国教科文组织总部中文科,译.北京:教育科学出版社,1996:2,196.

[11]邵泽斌.成人教育与人的可持续发展[J].成人教育,2004(11):18-19.

[12](智)胡安·索马维亚.关于体面劳动[EB/OL].(1999-06-29)[2024-03-28].file:///C:/Users/a1553/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/4c568f51-3d4b-4f5f-8c33-b6e5524d253d/wcms_142825%20(1).pdf.

[13]余启军.需求视阈下大学生可持续发展能力提升路径研究——由西方经典“需求理论”引发的启示[J].湖北社会科学,2014(12):170-173.

[14][19][22][25]联合国教科文组织.反思教育:向全球“共同利益”的理念转变[M].北京:教育科学出版社,2017:71,33,1,40.

[15]国际劳工组织.世界就业和社会展望:2024年趋势[EB/OL].(2024-01-10)[2024-03-28].https://www.ilo.org/zh-hans/resource/news/guo-ji-lao-gong-zu-zhi-bao-gao-zhi-chu-2024nian-quan-qiu-shi-ye-lu-jiang.

[16]中国政府网.十八大报告解读:怎样理解必须坚持促进社会和谐[EB/OL].(2012-12-12)[2022-03-28].http://www.gov.cn/jrzg/2012-12/12/content_2288360.htm.

[17]杨诚德.终身教育与和谐社会的构建[J].成人教育,2011(2):42-44.

[20]联合国教科文组织.2020年全球教育检测报告[EB/OL].(2020-06-23)[2024-04-01].https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373721_chi.

[21]联合国教科文组织.仁川宣言——2030年教育:实现包容和公平的全民优质教育和终身学习[EB/OL].(2015-05-03)[2024-04-01].https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233137_chi.

[23]李爱敏.“人类命运共同体”:理论本质、基本内涵与中国特色[J].中共福建省委党校学报,2016(2):96-102.

[24]联合国情报中心.确保包容和公平的优质教育,促进全民终身学习机会[EB/OL].(2015-09-25)[2024-04-01].https://sdgs.un.org/goals/goal4#targets_and_indicators.

[26]张永富,徐辉.人类命运共同体视域下国际教育援助的核心内涵、理论特征与时代价值[J].西南大学学报(社会科学版),2021(5):102-109+225.

[27]边沁.道德与立法原理导论[M].时殷弘,译.北京:商务印书馆,2000:58.

[28]邵发军.推动构建人类命运共同体的理论内涵与实践路径研究[M].北京:人民出版社,2021:126.

[作者简介]贾旻(1979- ),女,山西闻喜人,山西大学继续教育学院,副教授,硕士生导师;王慧泽(1993- ),女,山西忻州人,山西大学继续教育学院在读硕士。(山西" 太原" 030006)陈晓煜(1997- ),女,河南信阳人,嘉兴技师学院,硕士。(浙江" 嘉兴" 314000)

[基金项目]本文系国家社会科学基金“十四五”规划2021年度教育学重大课题“中国特色现代教育学体系发展与创新研究”的阶段性研究成果。(课题编号:VAA210003)