中国支持赞比亚职业教育发展研究

[摘要]随着我国出海企业的数量与规模进一步提升,境外人才缺失的问题日益凸显。对此,职业教育应紧随出海企业步伐,为出海企业提供智力支持和人力资源辅助。中赞友谊源远流长,赞比亚青年需要接受更好的教育。在“一带一路”倡议背景下,中赞职业教育迎来了前所未有的机遇,同时也伴随诸多挑战。通过全面分析中国支持赞比亚职业教育发展的主要问题,分析原因,能够为中国支持赞比亚职业教育发展的行动提供建议和参考。

[关键词]职业教育;“一带一路”;赞比亚教育

[中图分类号]G710" " [文献标识码]A" " [文章编号]1004-3985(2024)16-0012-08

随着“一带一路”建设进程的加快,“走出去”的高职院校越来越多,为沿线各国的高职教育提供了大量的人才与技术支持,带动了沿线各国的高职教育发展,推动了区域经济的发展[1]。赞比亚被联合国列为撒哈拉以南最为贫困和需要教育帮扶的国家之一,是联合国教科文组织中非信托基金重点支持非洲教育发展的国家之一。1964年10月29日,中赞正式建立外交关系,赞比亚成为南部非洲首个同中国建立外交关系的国家,在非洲率先实行了人民币支付。两国传统友谊深厚,双边友好合作关系不断发展。近年来,中赞两国签署了多项双边贸易、鼓励和投资保护等经济技术合作协定。2007年2月,中非首个经贸合作区——中国赞比亚经济贸易合作试验区正式挂牌。2012年,中国给予赞比亚95%关税细目以下出口中国产品的关税豁免政策[2]。2023年,中赞关系提升为全面战略合作伙伴关系。中赞职教合作50余年来,在诸多方面开展了深入交流合作,并在合作共赢的原则下,搭建起长期交流合作机制。

一、赞比亚职业教育情况及中赞职业教育合作发展现状

(一)赞比亚劳动力结构

21世纪以来,受铜驱动带来的繁荣和私营部门对商业环境改善的影响,赞比亚经济迅速发展,但贫困比率依旧没有得到根本改善,全国仍有60%的人处于贫困线之下,42%的人处于赤贫状态。据赞比亚《2020年劳动力调查报告》显示,2020年赞比亚总人口1788.5万,其中农村人口占 56.7%,城市人口占 43.3%,女性占51.9%,男性占49.1%;劳动适龄人口990.6 万,占总人口55.4%,其中农村人口占52.9%,城市人口占 47.1%,男性占47.2%,女性占52.8%;劳动力346.6万,其中农村人口占33.9%、城市人口占66.1%,男性占58.9%,女性占41.1%;劳动力参与率为35%,其中农村劳动参与率22.4%,城市的劳动力参与率49.1%,男性的劳动力参与率43.7%,女性的劳动力参与率27.2%;就业人口298.8万,占总人口30.2%,其中城市就业人口占42.3%,农村就业人口占19.4%,男性占38.5%,女性占22.7%。由此可见,赞比亚总体人口和劳动适龄人口中女性多于男性,农村多于城市,但在劳动力、劳动参与率及就业人口方面,男性占比远多于女性,城镇占比远多于农村。劳动人口结构的不平衡,严重制约赞比亚经济社会的健康发展。此外,集中于农村的贫困人口对从事农业的积极性不高,这给减少贫困带来了更为严峻的挑战。总之,赞比亚劳动力结构较不平衡,应加以改善,特别要加强对赞比亚青年人的职业培训和职业教育,提高适龄劳动力的有效就业率。

(二)赞比亚职业教育机构

在技术教育、职业和创业培训方面,赞比亚政府的目标是提高劳动力的技能水平。赞比亚职业教育相关机构可分为三个层级:第一级是科学技术和职业培训部(Ministry of Science, Technology, and Vocational Training,MSTVT),通过职业教育培训部制定职业教育条例。第二级是技术教育、职业和创业培训管理局(Technical,Entrepreneurial and Vocational Education and Training Authority,TEVETA),负责职业教育部门的监督。第三级是各级各类提供职业教育的培训机构。

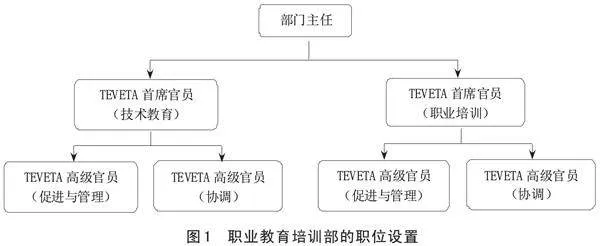

1.科学技术与职业培训部。2000年,赞比亚国家科技教育和专业培训中心解体,并成立专门的科技教育和职业培训部。其下设科技部,职业教育培训司、规划与发展司、行政和人事司等四个司和审计部门、内审部门和采购部门等三个部。另外,其所辖两个监管和质量控制立法机构。此外,该中心下辖培训机构24所、科研院所1个,国家科工院、研究支持与发展服务中心以及国家科技企业中心,其中职业教育培训司下设两个部门,分别是技术教育部门、职业培训部门[3]。职业教育培训部的职位设置如下图1所示。

2.技术教育、职业和创业培训管理局。2000年,原技术教育与职业培训部被技术教育、职业和创业培训管理局取代,隶属科学技术与职业培训部,主要职能是通过与企业、雇佣者、受雇人以及其他利益相关者协调协商,对技术教育发展、职业和创业培训进行监督与管理。

3.职业教育培训机构。据外交部2024年4月发布的赞比亚国家概况,目前赞比亚拥有技术教育和职业培训院校268所[4]。赞比亚的技术教育、职业和创业培训组织以政府、行业协会和教会为主,同时由 NGO和民间机构构成。培训组织的规模取决于社会和经济两大因素,其中,青年失业、边缘化群及弱势群体等属于社会因素,新兴产业以及企业的科技技术革新则属于经济发展方面的因素。TEVETA将培训机构按照办学条件划分三个等级。能够有完善的管理系统,管理人员配备到位,师资得到认证,教学设施齐全,教学场地充足,教学资源丰富等教学条件良好的机构被认定为一级;能够达到《最低培训标准指南》所规定的基本条件,但仍然有一些不足之处的被认定为二级;勉强能够开展培训,在制度、管理人员及师资配备、安全、设备等基础办学条件方面存在较大不足的被列为第三等级。TEVETA要求此类机构按照要求限期整改,待后续检查。

TEVETA发布的《2021年度培训机构情况报告》显示,在TEVETA登记的机构中只有8.1%是第一级机构,29.7%是第二级机构,62.5%是第三级机构。其中,有70%的培训机构分布在城区。根据登记注册相关机构的隶属关系而言,39.1%为公立培训机构,25.9%为私营培训机构,14.5%为教会设立的培训机构,剩余20.6%为社区、信托基金以及公司或非政府组织。在登记的培训机构中,22.2%的培训机构仅能提供短期培训,44.1%的培训机构有资质开设3级贸易认证培训,15.2%的培训机构有资质开设4级技工证书培训,1.68%的培训机构有资质开设5级高级认证培训,4.7%的培训机构有资格开设6级技术技能类学历性质的教学,12.1%的培训机构有资质开设6级管理类学历性质的教学。可见,大多数培训机构只提供贸易测试证书和技工证书级别的培训,而私营机构只提供短期企业培训课程,实际培训质量和培训效果得不到保障。

(三)赞比亚职业教育财政来源

在2024年赞比亚国家预算中,初等教育占教育拨款的57.4%,中等教育占教育预算的23.8%,高等教育的拨款仅为8.7%。国有技术教育、职业和创业培训机构的财政包括年度政府拨款、助学金、专项资金和学生费用。政府资助仅面对提供技术教育、职业和创业培训服务的附属培训机构。助学金计划仅适用于MSTVT 附属机构的学生。技术教育、职业和创业培训专项资金给予所有TEVETA注册培训机构。近五年,政府对职业技术培训行业的财政拨款保持上升趋势,但主要用于支付师资个人薪水,基础设施建设和运营资金来源仍依赖于捐赠。为精准匹配市场需求,服务赞比亚经济和技术人才发展,打造校政企融合平台是支持职业教育及技术培训发展最有效、最长期的解决方案。

(四)中赞职业教育合作形式

从1967年中国援建坦赞铁路开始,北京交通大学负责帮助赞比亚培养铁路所需要的本土人才,形成了最早的中赞职业教育合作形式。1970年后,通过在赞比亚建立新的医疗技术和项目,双方在职业教育方面开展了广泛合作。中非两国合作论坛成立后,中国在赞比亚成立中国首个在非洲的经贸合作区,中赞职业教育合作更为紧密。2019年,中国—赞比亚职业技术学院成功创办,开创了中赞高职教育协作的新局面[4]。2019年至今,由中国主导研究和开发的8项专业技术课程标准被赞比亚国家教育和培训署批准,被纳入赞比亚国民教育体系,为在赞中国企业的发展壮大奠定坚实的人力基础。

1.为赞比亚提供职教管理者及师资培训。商务部于2010年6月发布《对外援助培训项目管理规定》,提出要加强我国对外援助培训项目的规范化、科学化管理,提升对外援助培训的质量和效果。同时,明确了商务部、驻外使(领)馆经济商务机构、商务部国际商务官员研修学院、省级商务主管部门为受援国在华举办各种形式的政府官员研修、学历学位教育、专业技术培训以及其他人员交流项目培训过程中承担的主要职责。此外,随着中非教育合作与交流不断深化,非洲各国对专业技术及应用型人才的需求日益增长,加强职业教育的国际合作与交流,已成为众多非洲国家的当务之急。中国援非项目的范围也由面向非洲高级官员扩展至职业教育及培训领域。中国很多高校、职业院校应要求开始承担培训包括赞比亚在内的非洲多国职业教育官员、教师的任务,通过课堂教学、优秀案例剖析、专家座谈、企业访谈等模式,探讨交流现代职业教育体系的构建、产学研合作教育模式以及职业教育和经济社会发展体系建立等内容,多层次多角度助力赞比亚职业教育发展。

2.在赞比亚设立办学机构。2019年,为实现人才培养和企业用工的无缝对接,中国有色金属工业协会和中国有色矿业集团在教育部的支持下,集结了10所中国职业院校共同成立了中国—赞比亚职业技术学院(以下简称为“中赞职院”)。该校也是中国在海外独立举办的第一所高职院校。中赞职院由中国有色金属工业协会牵头,按照教育部要求落实软硬件建设和统筹协调,完成建设方案的设计与实施。中国有色金属矿业集团有限公司落实基础设施、后勤保障、实训场地建设,同时负责学生就业等工作。该学院实现了政府、高校、行业与企业各方利益共赢,建立起“政行企校”四方联动的合作办学模式,促进了中国企业的海外发展和中国与赞比亚的人才交流与友好合作。中赞职院2016年被教育部确定为职业教育“走出去”首批试点项目院校,2022年被中国教育国际交流协会与鲁班工坊建设联盟列为全国鲁班工坊项目。2023年10月6日,中赞职院首届毕业典礼在赞比亚卢安夏举行,178名首届毕业生获得了中赞职院毕业证书,开创了中赞两国职业教育领域合作的新典范。

2017年,中国水利水电建设股份有限公司在赞比亚捐建了中国水电培训学院,培养赞比亚国家建设急需的专业技术人才,保障了下凯富峡水电站建设技术岗位需求。2018年,黄河水利职业技术学院与中国电建水电十一局共建“赞比亚大禹学院”,培养赞比亚急需的焊接、机械维修、测量等专业的本土技术人才,积极为水利行业建设和企业发展做出贡献。赞比亚大禹学院立足于服务中国电建集团下属企业,面向赞比亚,辐射南部非洲,为中资企业提供高素质的技术人才,实现本土化管理。

二、中赞职教合作面临的问题与挑战

赞比亚有大面积的宜耕、宜林荒地待垦用,战略性矿产资源丰富,劳动力成本廉价。目前,赞比亚仅有三所大学,且入学率只有2%,因此职业教育在满足赞比亚工业化发展的人才供应链需求方面比本科学历教育更为急迫。21世纪初,中国职业教育逐渐走出国门,走向世界,与世界分享中国职业教育的优质成果,创建了中国职业教育的国际品牌,中国职业教育国际化发展取得丰硕成果。中赞职业教育合作不断推进,成绩斐然,但这一过程并非一帆风顺,仍然面临许多阻碍和挑战。

(一)赞比亚职教发展问题及归因分析

1.职业教育财政经费投入严重不足。长期以来,赞比亚政府对职业教育促进本土经济发展的重要作用不够重视,对职业教育政策保障和资金支持等方面的投入及倾斜不够。2017年以来,赞比亚政府多措并举推进经济复苏,经济发展逐步向好。2017年6月,时任总统伦古公布第七个国家发展规划,以推进经济多元化、创造就业、削减贫困、提高政府效能为重点,争取于2030年建设成为繁荣的中等收入国家。近年来,赞比亚面临干旱、电力短缺、农业歉收、外债高企等不利因素,疫情的出现又在一定程度上增大了当地的经济风险。2020年,赞外债总额攀升至120亿美元,成为疫情发生以来非洲首个主权违约国家。由于赞比亚近年GDP增速持续放缓,除本国经济上有一定的压力之外,社会捐助呈减少态势,教育投入上也出现了一定程度的倒退。联合国儿童基金会2024年赞比亚教育预算简报显示,赞比亚政府教育预算拨款从2023年的232亿克朗增加到2024年的274亿克朗,教育预算拨款较2023年增加了18% ,占国家总预算的15.4%。单纯从支出预算额度来看,政府用于教育的支出从2016年到2024年呈现逐年增长态势。然而,经通货膨胀调整后的政府教育预算占 GDP 的比例已从4.4% 降至4.3%[5]。此外,在教育预算中,超过一半的教育预算用于小学教育,占教育预算的最大份额。幼儿教育、青少年和成人扫盲以及科学、技术和创新等项目的总拨款不到教育预算的一半。按经济分类列示的教育预算支出表明,教职工薪酬占支出的主体。2021年,教师薪酬占普通教育部和高等教育部总支出的3/4,其次是转移支付和补贴,约占总预算的1/5。这种预算结构意味着在基础设施和学习材料等其他方面的投资所剩无几。资金投入的严重不足直接造成赞比亚地区职业院校场地空间不足,学生宿舍数量不能满足在校生需求,多媒体教学设备缺乏,实训场地和实验实践设备等基础设施陈旧。

2.本土劳动力的文化基础普遍薄弱。据赞比亚《2020年劳动力调查报告》显示,从受教育程度看,赞比亚81%的就业人口受教育水平在高中及以下,70%的人仅接受过中小学教育,8%的人接受过职业教育。职业技术培训机构的大部分生源为当地工厂员工或社会失业青年,这些学员大多数没有受过高层次教育,整体知识储备和学习能力相对较低,相当数量的学生之所以要选择培训机构是因为缺少接受大学教育的机会。由此可见,赞比亚本土雇员的总体文化素质不高,学历层次较低,学习和掌握专业技术与技能知识的能力较弱,面对问题进行独立分析、规划和书写的能力不强。职业教育生源文化基础的薄弱对赞比亚职业教育发展形成一定程度的阻碍。

3.专业设置与产业发展不匹配。职业教育专业设置应紧贴产业需求,才能服务地方经济发展,但赞比亚当地职业院校或培训机构课程的内容更新速度与产业发展严重脱节,职业技术培训机构中大量的课程或项目不能反映当前赞比亚政府对高技术技能人才的要求,甚至大部分内容在几十年发展中未曾变化。例如,赞比亚自然资源丰富,采矿业较发达,是国民经济主要支柱之一,其中以铜开采和冶炼为主体的矿业占重要地位。但是,赞比亚自身缺乏采矿技术,依赖国外技术输入。赞比亚职业院校与产业发展和企业用工需求在人才培养方向及专业设置等方面缺乏有效配合。主要原因在于:在国家层面,没有建立健全经济社会政策与就业政策协调配合的就业促进机制;在社会层面,没有政府部门或组织牵头搭建行业、企业、学校之间沟通的平台,行企校三方之间的资讯交流较为封闭;在学校层面,赞比亚高职院校通常没有像“就业辅导中心”这样的功能组织,造成毕业生经常无法与企业的雇佣需要相匹配。学校与社会各个行业缺乏互动致使学校在课程设置、人才培养等方面与产业实际需求不对称,与企业需求脱节。

4.职教师资队伍力量有待加强。赞比亚职业教育培训机构的服务设施较陈旧,教学设备不足,当地职业教师的薪酬偏低,具备教师资格的优秀人才不愿意选择职业教育培训机构任职,现任教师获得感偏低,导致职教师资总体数量不足,师资力量难以满足实际需要。赞比亚政府的预算拨款以及对教师群体的关注,总是优先考虑基础教育和普通高等教育,职业教育教师作为教育体系中的少数群体,始终没有得到充分的重视。赞比亚职业技术培训机构对于职教教师岗位设有相应的标准,对于教授专科文凭课程的师资的学历要求为本科及以上学历。然而,由于赞比亚职业教育培训机构难以聘请到高素质的职教教师,且教师离职率逐年上升,有部分职业教育机构为满足教学培训需要只能聘用低于任职标准学历的教师。此外,赞比亚从事职业教育的教师往往毕业于普通高等院校,实践经验相对欠缺,对就业市场需求和职业教育学生就业需求及基础缺乏足够的了解和认知,难以保证教学质量。

5.职业教育办学机制标准模糊。由于赞比亚经济发展缓慢等因素,一些商业组织成为职业技术培训机构的主要创办者和经费提供者。由商业机构管辖的职业技术培训机构经营核心是实现自身利益最大化,因此办学标准模糊不一,这也导致赞比亚的职业教育技术培训存在规模发展与办学质量失衡的情况,表现为招生录取标准混乱、课程设置标准模糊、生源结构和质量偏差较大、师资门槛条件低以及就业渠道单一等。

(二)中国与赞比亚职教合作面临的挑战

1.“在地国际化”合作条件尚不成熟。“在地国际化”是一种高等教育国际化模式,它强调在本土校园内部进行国际教育活动,而不是传统的师生海外流动。“在地国际化”的主要内容包括与国际人员互动、国际化课程教学、利用国际化学术环境等。这种模式可以为无法进行国际流动的学生提供发展全球意识和跨文化交流的机会,从而促进教育国际化。面对后疫情时代及全球数字化信息化的不断发展,加之两国地缘距离,中赞两国通过线上开展“在地国际化”合作模式成为必然趋势。“在地国际化”在教育合作交流和资源共享方面更为便捷和有效,但目前中赞在基础网络、数字化技术和信息化课程资源方面还不能满足此种教育合作形式需要。

自中赞职业教育合作以来,合作方式主要通过留学生来华学习,委派中国教师到赞比亚对当地教师或学生进行教学培训,中国企业通过在赞比亚办班、办学培养赞比亚本土化人才等线下合作。目前虽然赞比亚政府和企业办公室已接入国际互联网,但由于当地网络高速顺畅尚未得到保障,因此基础网络设施以及网络的承载性与可接纳性、网络覆盖面还不能满足信息化教育教学的需求,这为中国支持赞比亚职业教育发展造成阻碍。中国虽有较为成熟的线上教学资源,但主要针对国内学生开发,缺乏针对赞比亚经济需要和就业市场需要开发的教学资源,如在线课程、教学平台、教材等数字教学资源的开发和建设还不能满足赞比亚地区职业教育的实际教学需求。

2.国际化职教师资选派存在困难。目前,我国职业院校发展国际化工作尚未成熟,拥有留学生部的职业院校并不多,教师在国际组织中任职或长期出国访学或深造的机会及比例远低于普通高等院校,因此,具有国际化素养、语言能力强、教学能力强、能够胜任支援赞比亚职业教育的专业师资不多。同时,由于派往赞比亚当地执教的教师通常需要长期驻外,因此对教师的政治素质、身体素质和家庭等方面要求较高。此外,目前针对赴赞比亚执教教师队伍的岗前培训内容还没有实现完全动态性即时调整,使得教师对当地相关专业领域的最新发展、需求以及授课教学的注意事项缺乏及时了解,教师在备课和准备过程中难以做到精准对应。

3.中赞职教合作环境复杂多样。一是法律环境方面。除了在WTO承诺区域允许的国外高等教育服务机构入境以海外办学的形式提供教育服务外, 东道国可在不违反有关国际协定的前提下根据本国法律对入境办学的外国教育服务投资者的主体资格、投资总额和比例进行一定的限制。同样, 在赞比亚办学的质量监督和学历学位互认方面,对处于海外办学初级阶段的我国来说具有较大挑战, 在具体办学实践中也确实遇到大量境外法律适用的问题[6]。二是文化差异环境方面。受宗教、民族等文化差异的影响,中赞的劳动观有所不同。劳动观念存在的差异,可能会影响赞比亚学员的学习主动性和积极性,这也为中国教师的教学工作带来了一定的难度。三是安全及健康环境方面。赞比亚常见的流行性疾病有疟疾、艾滋病等疾病。目前全国有2.2万名专业医护人员,每千人中有1.4名临床工作者,低于世界卫生组织建议的每千人2.5名临床工作者标准。赞比亚的治安及卫生健康状况给中赞职业教育深度合作带来了一定挑战。

三、中赞职业教育合作发展的策略

(一)完善政策体系,保障合作发展

赞比亚的高职院校肩负着为本国经济和社会发展提供高质量、高技术技能人才的重任,它的发展需要当地政府给予大力保障和扶持。赞比亚要实现高质量的职业教育发展,必须构建多元治理、多方参与的治理体系,实现科学、规范的管理。要对赞比亚的高职专业人才培养方案及课程标准展开本土化适应性方法研究,因地制宜服务赞比亚经济发展需求,满足职业教育教学建设,对职业教育成果进行科学的提炼和归纳,形成可以对外推广的经验或范式。中赞两国政府和当地要进一步完善中赞高职院校的协作机制,并制订适用于职业院校国际合作交流和国际化办学的政策和举措,充分征询教育行政部门、行业主管部门和职业院校的意见,充分考虑本土产业发展的形势和企业发展需求,在政策和资金上给予在赞比亚办学的企业及学校更多支持,促使更多的学校“走出去”,为企业提供软实力支撑,让政策能够真正落地。此外,建立中赞两国高职院校及企业、政府等多方交流互通的国际化信息交流平台,中赞职业院校可通过平台实现信息公开,有的放矢地匹配合作办学伙伴,减少第三方周转带来的合作办学成本及信息滞后或误差。各职业院校之间也可实现教学资源共享,提升国际合作办学的教学质量。科研主体借助平台开展职业教育国际研究,扩大国际合作范围和提升国际交流质量。政行企校之间高效实时沟通,及时掌握各方需求,提升合作效率和效果[7]。中国应多领域开展职业教育合作,持续加大“走出去”步伐。赞比亚要进一步加强职业教育“请进来”力度,以开放式、协作的方式推动地方高职教育的高水平发展。中赞双方要群策群力,推进职业教育科学规范的制度体系设计与落地实施,打造职业教育与产业发展的命运共同体,实现各方互利共赢。

(二)政行企校协同,满足办学需要

职业教育作为与经济社会发展关系最为密切的教育类型,据教科文组织数据显示,高职院校办学成本约为一般本科大学的3倍。职业教育需要更多的现代化教学资源和教学设施,有不同的培训模式以适应社会需求。政行企校协同是中赞职教高质量发展的必然路径。政府、行业、企业和学校各尽其责,高效协同共融。政府要紧紧围绕当地经济发展,以及先进制造业和新兴产业等紧缺领域的技术技能人才培养和就业市场需求,做好顶层设计、搭建平台、出台政策法规,从政策上给予相关行业、企业足够的支持,在宏观层面上调动企业参与校企合作的积极性,鼓励社会力量尤其是行业企业的广泛参与。行业协会按照政府有关部门的部署,开展调研,统筹协调企业及学校之间的信息、资源和需求,拓宽中赞职教合作通道,加强“在地国际化”合作保障。企业方做好基础设施、后勤保障以及学生就业等工作。职业院校要在政府的统筹安排下,根据行业企业提供的信息,以面向市场、行业和企业为基本原则,在师资、教学设备资源以及运营管理方面做好保障。高职教育旨在为企业和行业培养一线技术专门人才,学校在制定培养目标、安排课程课件、形成教学案例等方面让行业企业深度参与,并形成一套具有本土特色的教学资源。根据赞比亚职业教育特点、学生文化程度和地方职业需求等因素,共同研制充分满足地方职业教育需求的教材。

(三)加强师资培养,提高执教水平

赞比亚职业教育师资力量的提升归根结底要依靠当地的师资力量。中国要加强与赞比亚合作,共同开展对职业教育师资的系统培养和培训,让他们了解且掌握新的职业教育理念、教学模式以及技术应用。同时,赞比亚职业技术培训机构可根据教师的能力和职称以及专业技术资格证书来提高当地老师的待遇,从而促进职业教育发展,加强校企合作,解决赞比亚职业教育师资队伍不足的难题。针对职业教育师资不足的问题,可以充分发挥校企合作、产教融合等途径,从有用人需求的合作企业招募聘请有能力且有意愿“走出去”的“师傅”,进而满足师资队伍的专业性和与市场的适配性。此外,对于中方学校教师选派难的问题,可通过在招聘教师或教师新入职的相关文件制度中明确相关履责条款及激励措施等,以确保师资队伍的有序和常态化发展。赞比亚官方语言为英语,全国共有31种部族语言,其中娘加语在赞比亚应用较广。对于中赞职业教育合作,专业技能和语言能力同等重要。对此,要系统开展对赴赞比亚教师的英语及小语种培训,同时增长教师的国际合作与交流经验,了解赞比亚相关专业发展、就业市场需求、宗教文化习俗以及学生群体等情况,提升本土化适应性教育教学能力。

(四)规范评估机制,保证办学质量

中赞职教合作质量需要规范的评估标准来保障,从内部监控、综合检查、外部参照、企业反馈和学生满意度等多维度对办学质量进行评价和考量,形成以政府为主导,以院校为主体、企业共同参与、第三方机构科学评价的“四位一体”的职业教育质量评估机制。职业院校可以依托中赞战略合作机制成立国际教育联盟,推动多边国际合作、学历学位互认、专业标准互认和国际职业资格标准互认等措施,提升跨境教育质量。政府要在建立职业教育国际化评估机制的过程中明确方向,起到主导作用。企业和行业根据职业教育的发展现实以及优势特色,融合产业发展需求,进一步优化和完善职教指标体系。

[注释]

①参见外交部官网显示的“赞比亚国家概况”。

[参考文献]

[1]秦一帆,卫建国.我国职业教育政策研究40年回望——基于Citespace 的文献计量可视化分析[J].成人教育,2020,40(5):56-63.

[2]国家税务总局.2018年中国国居民赴赞比亚投资税收指南[EB/OL].(2019-11-25)[2024-06-26].https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810219/n810744/n1671176/n1671206/c3418932/5116140/files/%E4%B8%AD%E5%9B%BD.%E5%B1%85%E6%B0%91%E8%B5%B4%E8%B5%9E%E6%AF%94%E4%BA%9A%E6%8A%95%E8%B5%84%E7%A8%8E%E6%94%B6%E6%8C%87%E5%8D%97.pdf.

[3]蔡丽娟. 赞比亚“技术教育以及职业和创业培训”的改革与发展研究[D/OL].金华:浙江师范大学,2012[2024-05-26].https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=LeTZRn7a1NKGDncFjbG_3XNTRWDwC2C_GmvxRguA5l4lvgZnoCCxVm0I4GilgzV7B0BBVE55QN0Sn38MbwP4xG6EYHqgdv4p_JfKNZau5KiDRZ3Zsb0uYcZvfFHvxExTQVXY0l922zbIHe8_H_6VUQ==amp;uniplatform=NZKPTamp;language=CHS.

[4]崔佳兴,王贺,许善成.新时代非洲中文教育发展的动因、模式与路径——以赞比亚中文教育发展为例[J].比较教育研究,2023,45(10):50-57.

[5]联合国儿童基金会.2024赞比亚教育预算简报[EB/OL].(2024-05-30)[2024-06-26].https://www.unicef.org/zambia/media/4916/file/UNICEF%20ZAMBIA%20Budget%20brief_Education.pdf.pdf.

[6]侯洋.我国高职教育国际化实践研究——以北京工业职业技术学院为例[D/OL].北京:外交学院,2020[2024-05-26].https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=LeTZRn7a1NI_qMMlz5YKY3Z_Kh8i4BRvndl0KFuWh5LWxfbAA52ikwYi9asP4Bm_vY_pYVnmCh_mTnj3Dp7J7KiuUgmnZHtOGqr04Rp1lZ-tFZHQHWGkxRuzi4JPoXHsPsno3WvzTGPKeBBGuG68RQ==amp;uniplatform=NZKPTamp;language=CHS.

[7]杨姝,许姗姗,李健.高等职业教育国际化发展的比较与借鉴[J].职业教育,2023(30):64-69.

[作者简介]杨笑(1985- ),女,天津人,天津工业职业学院,助理研究员,硕士。(天津" 300400)

[基金项目]本文系2020年天津市教委天津市鲁班工坊研究与推广中心重点课题“中东非三国高教与职教现状及对外合作情况研究”的研究成果。(课题编号:TJLBYT-2020102,课题负责人:谭起兵)