传统服饰文化的“遗产化”和“在地化”

[摘 要]肃北蒙古族传统服饰作为集体表述和历史记忆的表达,表现出特有的文化资本品质,其制作技艺以及与其相关的文化传统共同构成了甘肃雪山地区重要的文化遗产。在多民族共生的区域社会中,不论是借鉴周边多民族文化因子,还是汲取蒙古族民间文化精髓,抑或吸收边疆域外文化元素,都是蒙古族服饰得以落地和在地化的条件,更是其赖以生存的基础。通过非遗实践,在适应文化环境改变的同时不断发展与延续,呈现动态性特征,有效地促进了民众认识、把握和运用这一民族传统文化,并由此构建和维系个人认同、群体认同以及国家认同,这不仅揭示了蒙古族服饰文化发展规律和政治结构影响下的自主选择,也间接折射了大文化环境下民族文化变迁的真实过程和合理的价值取向。

[关键词]蒙古族服饰;遗产化;在地化;文化认同;肃北蒙古族

[中图分类号]G122;J523" [文献标识码]A" [文章编号]2096-7349(2024)03-0060-11

引 言

肃北蒙古族服饰作为蒙古族文化变迁的见证,具有“形”与“意”相结合的特点,不仅体现了游牧文化生存模式的特征,亦表达了游牧文化的基本审美趋向。早期关于肃北蒙古族服饰的研究多见于地方志、史实类专著中,在论述肃北蒙古族的民情风俗时会提到蒙古族服饰。此外,肃北蒙古族民间故事、历史传说、民歌、英雄史诗等民间文学中也涉及蒙古族服饰文化,不仅对考订古代蒙古族服饰特点很有裨益,也对认识社会文化、民族状况具有重要的参考价值。

肃北蒙古族服饰是蒙古族传统文化的珍贵记忆,是蒙古族民众创造力的表征。为此,许多学者从不同角度予以关注。如乐天[1]、格日勒图[2]从游牧文化视角,探究了蒙古族服饰的产生与该民族所属的自然环境、生活方式等因素的深层联系以及蒙古族服饰文化的基本风貌;特木尔巴根[3]、赵心园[4]从文化人类学视角阐释了肃北蒙古族服饰虽被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录,但是仍面临传承和发展等难题,基于此问题提出了整体性保护策略。徐犀[5]、曹莹莹[6]等围绕蒙古族传统服饰制作工艺、创新设计、保护、延续和再创造等主题,讨论了蒙古族服饰文化在与自然、现实、历史互动中的重要价值和地位。

蒙古族服饰作为流动着的传统文脉,承载着千百年的文化积淀。随着全球化发展和社会的转型,蒙古族民众的经济形态与生计方式发生了变化,蒙古族传统服饰也受到了冲击。蒙古族传统服饰从二十世纪五十年代开始简化到六七十年代中断,再到八九十年代恢复,在不断破坏与重建过程中,形成一个连续统一体。据国家级非遗代表性传承人娜仁其其格回忆:

1967年生活困难,再加上我们家人口多,兄弟姊妹10个,我是家里老大,没有上过学,七八岁时奶奶教我针线活。那时做得不多,把大人的衣服改小。解放前,我奶奶她们祖上是给王公贵族做服装的,我十三岁时奶奶去世了,传统的量、裁法基本都会了,小孩的衣服也会做。因为家里贫困,生产队将缝纫机分给了我们家,我给生产队的人们做衣服。到年底,适当的给我评些工分(报酬计量单位),这样就更有信心了。小时候,奶奶说我们肃北蒙古族服饰与其他蒙古族部落的服饰不一样,我们已婚妇女的花带怎么怎么好、我们的帽子怎么怎么好。文化大革命时,不让穿蒙古族服饰。我那时就做汉服和大家平时穿的便服。我姑奶奶以前也是做服装的,不会的地方姑奶奶、姨奶奶教我,一直跟着老人学。做到23岁,我成家了,当时(1981年)丈夫(包尔夫)在县发展改革委工作,我在家没事干,就做服装,用传统的方法做。另一方面,因为我汉语不太好,出去没法交流,就让亲戚家在内蒙古上学的孩子买一些蒙文服饰裁剪书,通过看蒙文裁剪书,画呀裁呀。再有就是拆解一些旧衣服,看哪一条线是先做的,哪一条线是后做的,就这样掌握了裁剪方法。裁剪书上,蒙古族服装的不多,汉服(中山服、西服、便服)比较多。他(包尔夫)出差时,也给我买一些裁剪书,汉文的我看不懂,蒙文的我能看懂,就是那些胸围、袖长、衣长。1990年开始,穿蒙古族服装的人逐渐多了,我就开始做蒙古族服装1。

蒙古族服饰是一个关联性极强的“结合体”,在多重文化叠合的当代语境中衍生出了适应社会、加强民族认同和整合群体的功能。随着非物质文化遗产保护工作的进行,以蒙古族服饰为主题的旅游开发也日渐兴盛,并且借助县庆活动、那达慕大会、运动会等大型文体活动,挖掘、利用服饰文化资源的优势,使其成为新的民族经济增长点,这是服饰文化性质所决定的,也是文化交流互鉴的结果。本文通过田野调查,发掘蒙古族服饰艺术同社会转型与变迁之间的内在关系,以此来再现蒙古族的丰富文化内涵,重振或培育蒙古族民众的文化认同。

一、存续性——肃北蒙古族服饰文化的遗产化

“遗产”一词的含义,从中外文的原始意义来看,都与过去(先辈、先祖)留下来的东西有关。原初表述为“死者留下的财产”[7],后不断扩展为“国家遗产”“全人类共同的财富”。由此观之,遗产在不同的时段被人们赋予不同的理解,经历了不同的价值变化,即遗产的价值是动态的和建构的。遗产化的过程实际上就是价值赋予和认定选择的过程。“遗产化是一个遗产被用作资源以满足特定目的的社会过程,最终结果是遗产的展示和诠释”[8]。张举文认为遗产化的核心是“以‘遗产’为载体或媒介,构建‘历史感’,重构文化认知的时空范畴,重建‘过去’与‘现在’的联系,由此建立新认同感”[9]。

肃北蒙古族服饰是由民众创造、祖辈薪火相传的文化遗产,承载着民族的记忆,彰显着民族的认同意识。无论是在过年(蒙古语称“查嘎勒胡”)、祭敖包、那达慕大会等节日时蒙古族妇女穿的“策格德格”,还是在婚礼仪式时新娘穿的“奥格策尔”裙子,抑或平日蒙古族妇女戴的“高顶红缨帽”,都是雪山蒙古人在生活中传承保留下来的独有的地方服饰。肃北蒙古族服饰自明清两代形成以来,至今已有400多年的历史,是蒙古族民众从日常生活实践中提取出的能够代表其民族身份的文化元素,不仅种类繁多,样式齐全,而且独具区域特色。就蒙古族服饰制作的传习而言,绝大多数都是土生土长、没有受过专门训练的蒙古族妇女,在小的时候(七八岁)就跟随长辈学习本民族传统工艺。这种家庭式的传习不是封闭的,而是通过姻亲、邻里、乡亲构成的熟人社会缔结师徒关系,形成一定地域的文化传承脉络。同时每年周期性的、世代相传的民俗活动,也使她们受到得天独厚的传统文化艺术的熏陶。

随着经济、科技的发展,新的生活场景置换了原有的生活场景,新的生产方式使肃北蒙古人的思想观念、文化传统发生了急剧变化。在田野调查中,笔者发现民族传统服饰的穿着方式与快节奏的生活环境已不相适应,蒙古族部分民众放弃了本民族的穿着习惯,而更乐于选择现代服装,尤其是年轻人。面对这样的现实,作为地方性文化的蒙古族服饰如何在一个多元性的社会中表达自己存在的声音和意义呢?这值得我们深入思考,因为从一定意义上说,特定的民族文化传统是维系民族共同体重要的精神因素,如果失去这些民族独特的文化符号,那么这个民族众多成员的身份认同将失去承载的母体。鉴于此,肃北蒙古族自治县政府文化主管部门、专家学者及各种类型知识精英群策群力,经过论证、申报与认定,肃北蒙古族服饰于2008年被确定为第二批国家级非物质文化遗产(简称“非遗”),其价值从“物”的层面发展到精神文化的层面。

蒙古族服饰被认定为非遗后,非遗传承人评选活动也逐渐增加,许多传承人成了市场的品牌,建构了家族的产业。例如“肃北县娜仁蒙古服饰有限责任公司”是蒙古族服饰(包括传统、现代款式)设计、加工、销售为一体的规模化企业。2016年度甘肃省民族事务委员会、省发展和改革委员会等六部门把该公司重新确认为甘肃省民族贸易县民族贸易企业,并提升为重点民贸企业。经过多年的传承、保护和发展,该公司已成为肃北县规范的明星微小企业。近年来,公司购买先进设备,扩大生产规模,将手工绣花和电脑刺绣相结合,加速了民用品、民族传统服饰和其他各式服装的生产。其产品以精美的款式、精湛的工艺及精良的质量,畅销省内外市场,逐步走进了国际市场。此外,该公司在提升艺术本体的同时,借助传承人提升地方的知名度,亦使地方文化精神有了鲜活的艺术载体加以传承。

在蒙古族服饰“遗产化”的实践中,围绕着技艺的文化表征和交流更加频繁,传承人也得以积累社会资本和文化资本,扩大产品研发生产基地的市场网络和规模。国家级代表性传承人娜仁其其格掌握着非遗实践的核心资源,在传承蒙古族服饰文化过程中通过参加各部门举办的文化宣传活动联络到行政、文化和商业资源并建立合作,将蒙古族服饰文化与现代创意设计理念、时尚文化元素相融合,大力开发具有地域特色和民族风情特色的文化旅游商品,以增加蒙古族服饰的受众面。具体措施为:对肃北蒙古族服饰进行全面系统地收集、整理和记录;对蒙古族服饰的结构形制和制作工艺进行全面地记录,绘制出蒙古族服饰不同族群的服饰测绘图、裁剪图,并制作出服饰的标本;对制作工艺的过程进行全程录像并将其作为图像记录的资料予以保护,从而提高蒙古族服饰文化的传承和实践能力。传承人娜仁其其格表示:

我打算出一本肃北蒙古族服饰专业的书,包括服饰的来历、特点、种类。例如:冬装有几种,怎么剪裁,用多少料子,怎么做;夏装有几种,怎么做;孩子的衣服是什么样的;绣法有几种,绣的时候怎么搭配颜色,裁的时候怎么裁?这些都要详细说明。以前我用几扎来量,现在用数字,几分之几,比如领子是40厘米。最主要的是现在时间不够,需要投入时间。我手写,女儿帮我在电脑上打。另外,为了收集旧服装,每次听到谁家有旧蒙古袍,我就过去看一下、量一下、拍一下,不断地学习,到现在已经做了50多年。50年看起来很长,但我觉得很短,还有很多要学习的地方,有很多要做的事情。

传承人在切身实践中,不断地选择文化或创新文化,使其适合当下社会语境。正如牛乐所言:具有生命表征、情感内质和声音意象特质的口头文化,“其关注点从历史事件转移到社会现实,致力于对人与自然、人与社会关系的理解”[10]。娜仁其其格是蒙古族服饰的制作者和穿着者,同时也是蒙古族文化的传播者和爱好者,她在生活中不断创新蒙古族服饰的形制和内涵,注重保护其核心文化。

为推动非遗保护工作,促进地方经济发展,蒙古族服饰艺术被重新包装成旅游遗产,形成对传统文化的民族性怀旧氛围。同时,作为一种经济资源,在原有的基础上衍生出许多用于出售的手工技艺类产品,成为娱乐消费和遗产产业的一部分。蒙古族服饰文化产业不仅可以保护和发展地方经济,还可以解决许多富余劳动力就业,肃北村庄里的一些妇女农忙后,兼做刺绣、镶边、缝制等工作,以添补家用,这对于民众是最实在的事情。亦即张举文所言:文化遗产也是民众日常生活的基础[11]。此外,蒙古族服饰的活态性保护和产业化发展,让原本仅被区域性少数群体所实践和认同的文化与价值适应市场经济的生产和消费逻辑,重新吸引更多的欣赏者在生产生活中进行选择。

二、融合性——新文化的“在地化”

地方既是一个地理存在,也是一种多重在场形式的关系[12]。走进田野发现,蒙古族民众在日常生活中有着丰富的地方性表达。蒙古族服饰的在地化发展,一方面依托肃北的地理位置以及丝绸之路的资源优势,响应国家的政策,对外传播中华优秀传统文化;另一方面依托本地的生活环境和文化环境,突出民众的文化和生活的智慧。

(一)传统服饰商业化

蒙古族服饰技艺的在地化发展,是基于历代蒙古族文化工作者有目的、有效率地发展。它从工艺改进到款式设计,再到色彩搭配,在传统特色的基础上附加了许多时代的“新质”,使之符合现代社会的审美要求,以推进蒙古族服饰技艺的发展。从某种程度上说,蒙古族服饰艺术的在地化发展,不只是针对当地发展、依托当地的资源环境去改进,也是蒙古族服饰在适应时代发展需求中,手工艺者本身作出了改变,将蒙古族传统服饰以创新设计的手法引进现代生活中。例如传承人娜仁其其格走访当地老艺人,挖掘本土文化符号,注册“蒙根海奇”(汉译为银剪)商标,开办民族服饰制作培训班,不断改进蒙古族服饰,以增强其在市场中的不可替代性。德国人类学家雅各布·伊弗斯(Jacob Eyferth)认为:“有关技艺的知识是经验性的和默会的,包含在手工业实践者的身体中,内嵌于社会关系、自然与人造环境中。”[13]在经历了漫长的岁月变迁后,肃北蒙古族服装的结构形成了不同于其他民族服装的平面与连袖剪裁。肃北蒙古族服装的结构特点是:首先在腋下部位增加一个长三角形,以拓宽面积,方便穿者抬举胳膊;其次适当收腰,使其既符合人体工程学又强调审美时尚。

近年来,随着肃北县文化旅游产业的发展,蒙古族服饰被加上了大量商业化、时尚化的元素。政府部门积极组织各方力量,将蒙古族服饰、日常生活用品进行开发和生产,将其作为民间工艺品和旅游产品推上市场,以满足市场的需求。此外,与蒙古族传统服饰家庭式生产相比,当下的规模化经营模式使蒙古族服饰的生产方式、产品以及技艺传承方式都发生了许多变化,传统的手工技艺转向了现代的半机械化技术运用。文化馆引进了商用绣花机,使传统技术与现代科学有机结合,不仅减轻了劳动强度,亦从色彩、纹样、形状、品种等方面大大提高了服饰刺绣的制作质量和制作速度,以此来适应现代社会的审美观。娜仁其其格(国家级代表性传承人)和其他省级、市级传承人,在掌握传统技艺的基础上进行技术革新,成了传承“非遗”的中坚力量。无论是品种、产量,还是生产规模,都实现了突破性进展。

肃北蒙古族服饰既可以作为一种民族品牌,进一步向外界扩大其影响,又可以作为重要的旅游商品来开发,而旅游资源的多样性发展又对蒙古族服饰的产业化具有重要的促进作用。在政府支持、民间投入、艺术团体参与的综合开发下,人们将服装设计比赛、表演和其他艺术形式结合,如舞剧《雪山蒙古人》,舞蹈《追忆》《满乃老书记》等。同时,以蒙古族文化资源为素材的影视、歌舞也纷纷出台,如《打井舞》《逛新城》《响玲舞》。这些以蒙古族服饰保护为基础的民族文化资源的产业化开发不断地成熟起来。这一方面提高了艺术表演层次感、表现力、感染力,升华了表演的艺术特征;另一方面,通过整合和共享资源,蒙古族服饰产品得以开发,蒙古族服饰产业得到发展。

(二)从传统生活装到盛装的转变

肃北地处青藏高原和蒙新高原过渡带,高山寒漠,冰峰耸立,水流交错。生活在这里的蒙古人经济形态主要以游牧为主,牧民在游牧方面积累了丰富的经验,形成了与游牧文化相适应的服饰文化。《西陲要略》记载,厄鲁特蒙古人“冠无冬夏之别,但以毛质厚薄为差,白毡为里,外饰以皮,贵者饰以毡或染紫绿色”[14]。元代,蒙古人内部或与周边部落实行物物交换,以牲畜、皮毛换取绢帛、染料等生活用品。明清时期,由于政治和经济的需要,在蒙古地区内或蒙汉地区交界地相继形成了“官市”“私市”及“马市”“茶市”“盐市”等,蒙古地区商业贸易十分活跃[15]。尽管“雍正六年(1728年)以后,清政府撤销了驻茶卡等地的‘盐捕通判’,但是柴达木蒙古族牧民将盐自由驮运到丹噶尔(湟源)等地与汉族、藏族易物交换,换取布匹、面粉等;色日腾、夏日格金等地的蒙古族牧民到甘、新边境地带与汉族、回族、维吾尔族等民族进行交易,以盐换布”1。民国时期,肃北蒙古族与周边农区的接触频繁,维吾尔族、回族、汉族行商将绸缎、布匹从敦煌运往蒙古地区2。此外,一些牧民开始充任“货郎担”,销售针、线、纽扣等妇女用品。由此可以看出,服饰材料主要来源于本地牲畜的皮毛和外地运进的棉织粗布、绫罗绸缎。二十世纪六七十年代,受现代工业文化及“文化大革命”的影响,民族服饰受到了冲击,蒙古族服饰几乎消逝。二十世纪八十年代以后,伴随着社会前进的步伐,人民的生活条件日益改善,物质日益丰富,蒙古族服装又一次得到传承。当前,肃北蒙古族自治县开始发展旅游业,村民们看到游客进村后,对蒙古族服饰很感兴趣,便开始有意识地重新穿回本民族服饰,服饰文化得到复兴承续。

蒙古族服饰虽经时代变迁、文化传通,其独特的样式却大体不改,影响因素固然很多,但重要的原因之一,则是纷繁的传统民间节日的凝聚和传延。一个民族的民间节日,集该民族的民俗、风情、文化、体育、宗教之大成,是民族传统的积淀,是民族精英的荟萃。一年一度或一年几度的汇展、重演,形成了一种习惯,形成了一种本民族所固有的文化和心理的融合体,它既是物质的,又是精神的。每逢蒙古族传统节日,肃北蒙古族民众从箱底翻出保存完好的民族服饰,穿戴于身。不仅是老年人穿着,就连从城里打工赶回来的男女青年也一个个身着民族盛装,使其与民族文化活动的氛围相吻合,从而使民族传统服饰逐渐成为民众参加节日活动的礼服。从某种意义上说,节庆活动也是一次本民族服饰的展览,有传统一色的,有各支系互现的,也有在继承传统的基础上创新的。从2013年开始,肃北蒙古族自治县借助“那达慕”大会来展示雪山蒙古族服饰,以此来加大宣传力度。

(三)从地域性的视觉符号转化成共享的视觉符号

衣冠文物,是一个民族传统文化的象征和外在体现,诠释着人们思想和行为的禁锢与释放,也体现着时代和社会的迟滞与进步。人类衣饰的穿着从局部的遮掩、装饰到整体的装扮,从简单的功利目的到既注重实用而又讲究美观的现代审美意识,在不断地发生着变化。蒙古族服饰自产生定型后,仍然处在演变发展过程中,以“平加”或“出减”的方式,反映着时代的人文特征。

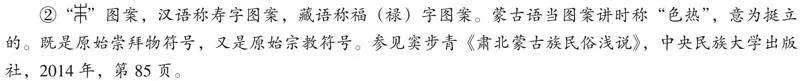

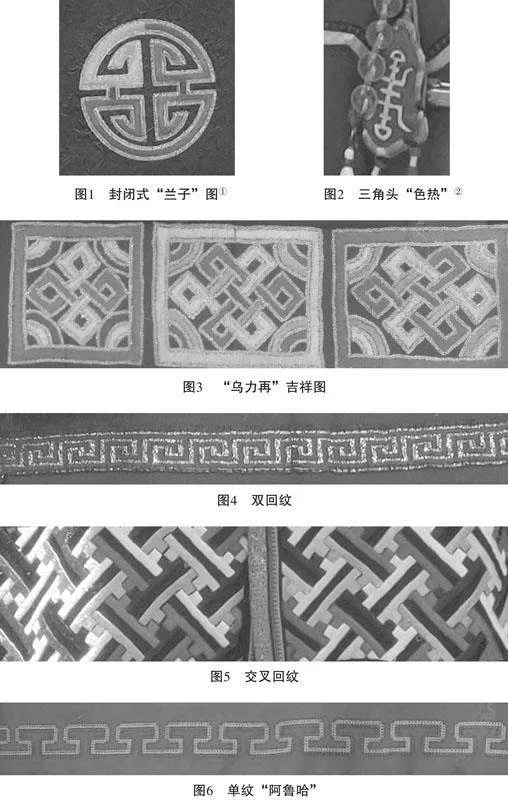

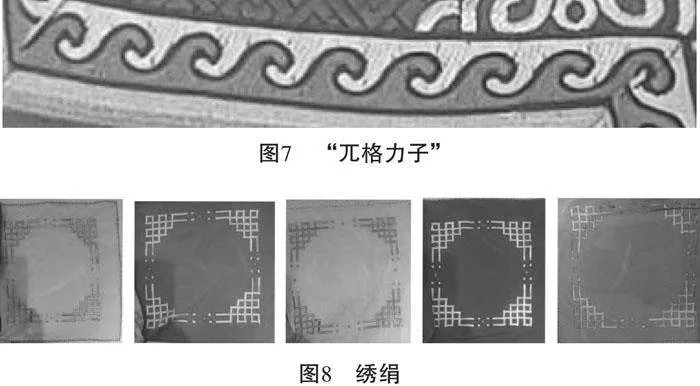

时尚属于大众文化形态,一旦形成潮流,便会渗透到社会的各个领域,影响着人们的生活品质和审美观念,并在一定程度上折射出社会的发展和文化的走向。在全球化背景下,服饰艺术在象征意义方面开始提升。国家级非遗传承人娜仁其其格将蒙古族元素运用于服装设计中,设计出更具有个性和识别度的产品,展现民族文化神韵的同时提高了蒙古族服饰的档次。肃北蒙古族服饰的装饰纹样丰富多变、灵巧精致,民间沿用的传统装饰图案有云纹、万字纹(蒙古族叫吉祥“哈斯”玉纹)、封闭式“兰子”图画(图1)、三角头“色热”(图2)、“乌力再”吉祥图(图3)、回纹(图4-5)、“阿鲁哈”(图6)、“兀格力子”(图7)等纹样,构图讲究“圆满”,寓意生活美好、吉祥如意。娜仁其其格巧妙地将传统图案运用到服饰的局部位置彰显精致感,展现蒙古族服饰的审美性和文化性。她说:

这个纹样(图1)你见过没?肃北蒙古族有,别的地方没有,我们叫浩腾其其格(羊场)。所有的纹样都是圈起来的,草、叶子我们一般不绣。东北那边都绣草呀、花呀。我们的绣法也不一样,颜色鲜艳,原因是我们崇拜彩虹。蒙古袍前后开衩,每个部落不一样。你再看这个绣绢(图8),属于佩饰,左右各5个,共10个,其中蓝色代表蓝天、红色代表红太阳、白色代表白云(白的不耐脏,我就做成蓝色的了)、黄色代表黄教、绿色代表草原。每一个都有意义,每一个都不一样。以前,绣绢上是没有图案,我现在绣上了图案。

肃北蒙古族服饰既有自身地域的特点,也有相互交流和交融的历史积淀。劳动生息在这片辽阔大地上的还有汉族、回族、藏族、裕固族、满族等民族,多样性民族文化在这一空间区域内的互动与整合建构了以多元统一为主要特色的地域文化。其中汉族主要集中在党城乡和石包城乡,以农业生产为主,有从河南、上海、武威等地移入,也有邻近各县的农户,还有“解放后上级党政军领导机关调往肃北工作的干部、大中专院校毕业生、技术工人及其随迁家属”[16]。随之出现了穿着汉式的对襟式上衣,用毛线编织毛衣,戴汉式棉帽子等现象。此外,肃北蒙古族自治县南山地区与青海省海西蒙古族藏族自治州的德令哈和天峻两县市相邻,蒙藏之间有着相似的自然环境和生产生活方式,再加上他们有着共同的宗教信仰,致使在服饰方面也出现了不少的类似之处,如男性穿衣习惯,都会露出右侧肩膀。另肃北蒙古族服饰与裕固族服饰也有相似之处,如女士服饰中的尖顶红缨帽与发套,这或许是因为同处在河西走廊文化带,民族之间、地域之间的交流促进了文化观念上的认同[17]。但娜仁其其格指出:

有人说我们戴的红缨帽是裕固族的,但我认为有不一样的地方,裕固族的红缨帽比较大,头顶部是装进去的那种,蒙古族的红缨帽是顶在头上的,相对小。另外,穿的袍子也不一样,裕固族服饰不像蒙古族服饰那么华丽,以前她们的服饰与我们的有一样之处,现在改成舞蹈服形式,都有肩。

据李晓林回忆:马鬃山镇蒙古族姑娘穿的服装不像肃北南部款式,而属于内蒙古西部阿拉善蒙古族的风格[18]。据《西北民族宗教史料文摘甘肃分册》记载:“男子穿的衣服和满清时代的官服是完全相同的,帽后还同样垂着个辫子。”[19]近代,随着社会的变革,王公贵族的品冠服逐渐消失,民族服饰有所改变。正所谓相邻民族之间多有异中见同和同中见异之处。一个有活力的文化或者文化要素必须不断进行文化选择和创造,不断吸纳其他民族的文化或者文化要素,实现民族生存发展需要与民族文化系统之间的动态平衡,这样才能使民族文化系统的功能得到充分发挥。蒙古族服饰文化随着移民、知识和物质等要素的变化而被建构与形塑,服饰文化的形式及内涵也在不同文化的碰撞、垒叠和融会贯通中不断形成[20]。

三、蒙古族服饰“遗产化”和“在地化”存在问题及原因

尽管我们可以通过今天的文化遗产了解过去蒙古族服饰文化变迁的历程,但是这些仍然是片面的。而且通常情况下,这些得以保留下来的碎片很少能够代表过去。蒙古族服饰“遗产化”和“在地化”存在的现实问题及其原因可以归纳为以下几点:

第一,传承人的文化主体身份发生变化。政府部门成为民族服饰保护和再利用的主体之一,在服饰遗产的选择上具有很大话语权,往往会主导哪些民族服饰遗产被保留,以何种方式进行保留。而民间蒙古族服饰制作者和爱好者虽积极投身非遗传承,但主体意识不强。大部分当地民众对肃北蒙古族“遗产化”的认识,处在一知半解甚至不太了解的状态。

第二,非遗传承过程是一个互动的过程。近几年虽然在传承人培养方面已作出很大努力,形成了老中青三代的传承梯队,但实际上这一古老的民族技艺至今仍面临着传承危机。目前掌握蒙古族传统服饰技艺的只有几位老人,而且逐年减少,一些绝技得不到传承就已悄然消亡,很多年轻人外出求学、打工或者外嫁,没有时间也没有兴趣学习制衣,很难培养出传承人。

第三,从现实状况来看,经济力量对肃北蒙古族服饰文化遗产的生产和建构,是以经济利益为目的的,对蒙古族服饰起到保护作用的同时,不可避免地带来遗产价值和原真性的问题。当蒙古族服饰这一物象作为一种经济产品进入全球市场时,传统手工艺人的传承人身份和技艺的价值往往被忽视和制约,即便是掌握核心技艺的精英阶层,也不得不在非遗的原真性和自我认同方面进行妥协,来适应资本市场的需求。为了让民族服饰文化拥有更广阔的生存空间,本土内部不同群体之间,本土与外部之间,形成一张多元、复杂的社会关系网络。部分传承者缺乏对民族服饰文化内涵的深入了解,在经济利益的驱动下,为了迎合大众的审美,重形式轻内涵。这不利于蒙古族服饰文化的传播和长久发展,长此以往,其服饰的文化内涵就会随之逐渐消失。

第四,在科技化快速发展进程中,省时省力的机械化加工代替了传统的手工工艺,如机绣和电脑绣取代手工刺绣。此外,为了节省开支以及其他因素,出现大量的塑料珠饰,使传统的由造型、图案、色彩、技艺组成的符号系统的文化性遭到破坏,视觉效果亦不同于传统了。

结" 语

蒙古族服饰文化作为一种社会性的人为建构,本身就是蒙古族民众与自然环境和社会环境互动的产物。随着全球化、现代化进程加快,无论是服饰的规制、结构、材料,还是功能、价值都发生不同程度的改变。基于这一背景,各级政府和有关部门、专家学者,以及社会公众等致力于民族服饰文化的保护,将蒙古族服饰文化“遗产化”,以进一步推动重视和保护服饰遗产,从而重新唤起民众对蒙古族服饰文化理性认知和历史情感。

非遗在民族文化交流交融中扮演着重要的角色[21],伴随着政策同实践间的互动与互构,蒙古族服饰在表征地域文化个性的同时,吸收借鉴外来文化中的新技艺、新观念,在继承优秀传统和适应现代社会中重塑和重构,从原先的生活用品发展成为一个彰显地方文化形象和时代文化精神的文化品牌,既是对自身内质的塑造,也有利于本土旅游资源的开发和乡村振兴建设。

[参考文献]

[1] 乐天.蒙古族服饰文化[J].青海民族研究,1995(2):87-88.

[2] 格日勒图.游牧文化视野中的蒙古族服饰研究[D] .上海:上海大学,2011.

[3] 特木尔巴根.对整体保护肃北蒙古人非物质文化遗产的思考[J].内蒙古师范大学学报(哲学社会科学版),2008(4):37-40.

[4] 赵心园.肃北蒙古族自治县少数民族非物质文化遗产保护与旅游开发研究[D].兰州:西北民族大学,2018.

[5] 徐犀.甘肃肃北蒙古族传统服饰制作工艺的田野调查[J] .艺术探索,2014(4):32-35.

[6] 曹莹莹,闫亦农,肖丽瑶,等.肃北蒙古族传统服饰的创新设计研究[J].轻纺工业与技术,2020(11):77-79.

[7] 《中华现代汉语词典》编委会,中国语言文字系列辞书编委会.中华现代汉语词典[M]. 北京:中国大百科全书出版社,2007:984.

[8] 范晓君.双重属性视角下的工业地遗产化研究[M].沈阳:辽宁人民出版社, 2017:24.

[9] 张举文.文化自愈机制及其中国实践[J].北京师范大学学报(社会科学版),2018(4):50-60.

[10] 牛乐.知识史与生活史:口述史研究的理论转向与实践策略[J].民族文学研究,2022(2):127-138.

[11] 张举文.从实践概念“非物质文化遗产”到学科概念“文化遗产”的转向[J].民俗研究,2021(5):14-20+158.

[12] 王玲.当代国际艺术实践中民族志方法的利用及新动向[J].民族学刊,2019(3):5-13+100-102.

[13] 伊弗斯.人类学视野下的中国手工业的技术定位[J].胡冬雯,张洁,译.肖坤冰,校.民族学刊,2012(2):1-10+91.

[14] 祁韵士.西陲要略[M].北京:中华书局,1985:63.

[15] 查干扣.肃北蒙古人[M].北京:民族出版社,2005:129.

[16] 《肃北蒙古族自治县概况》编写组.肃北蒙古族自治县概况[M].兰州:甘肃民族出版社,1986:3.

[17] 牛乐.从隔阂到认同:藏民族和藏区题材油画创作的当代性转变[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2011(1):140-144.

[18] 李晓林.边境的边:卷2:内蒙古甘肃卷[M].北京:民族出版社,2008:114.

[19] 甘肃省图书馆书目参考部.西北民族宗教史料文摘:甘肃分册[M].甘肃省图书馆,1984:620.

[20] 李晓岑,袁凯铮,叶星生,等.西藏铜佛像制作“昌都工匠群”的考察[J].中国藏学,2010(3):68-75.

[21] 牛宏程.中国式非遗现代化:百年实践与未来展望[J].广西民族研究,2023(5):150-159.

[责任编辑:刘兴禄]

1 2023年7月13日,笔者于甘肃省酒泉市肃北县文化馆采访国家级非物质文化遗产代表性项目蒙古族服饰的代表性传承人娜仁其其格,文中内容出自此次访谈。

1 肃北蒙古族自治县人民政府:《肃北蒙古族自治县志》,酒泉市印刷制箱厂,1989年,第266页。

2肃北蒙古族自治县人民政府:《肃北蒙古族自治县志》,酒泉市印刷制箱厂,1989年,第267页。

1图片来源:2023年7月13日笔者拍摄于肃北县文化馆蒙古族服饰传习所。

2“”图案,汉语称寿字图案,藏语称福(禄)字图案。蒙古语当图案讲时称“色热”,意为挺立的。既是原始崇拜物符号,又是原始宗教符号。参见窦步青《肃北蒙古族民俗浅说》,中央民族大学出版社,2014年,第85页。

[基金项目]国家社会科学基金重大项目“中华传统伊斯兰建筑遗产文化档案建设与本土化发展研究”(20amp;ZD209);西北民族大学中央高校基本科研经费项目“西部文化景观建设与中华文化符号共享研究”(31920220051)

[作者简介]高宏媛(1985— ),女,西北民族大学中国语言文学学部博士后,内蒙古艺术学院讲师,研究方向:中国少数民族艺术。

[引用格式]高宏媛.传统服饰文化的“遗产化”和“在地化”:以肃北蒙古族服饰为例[J].南宁师范大学学报(哲学社会科学版),2024,45(3):60-70.