中国—东盟数字金融发展合作:现在与未来

[摘 要]数字金融作为中国—东盟经济合作的新引擎,正成为推动区域经济一体化、促进区域金融创新与包容性的关键力量。文章通过文献梳理,总结并提炼了数字金融的概念及内涵,通过分析中国—东盟数字金融发展合作现状、机遇和挑战,提出中国—东盟数字金融发展合作的未来路径。中国—东盟数字金融合作具有广泛的政策支持,坚实的数字基础设施建设和技术投资基础,密切的人才培养和交流,以及广阔的数字金融市场空间;但目前金融监管体系不够完善、数字金融安全存在风险、数字金融的人才较为短缺、数字金融合作市场规模不一等是中国—东盟数字金融发展合作的主要挑战。为推动中国—东盟数字金融进一步发展,要以加强监管协调为核心,提升数字金融安全为重点,“主动参与”为原则,强化人才培养与交流,全面推动落地以平衡市场规模差异,共同打造中国—东盟更为紧密、高效和安全的数字金融合作框架。

[关键词]中国—东盟;数字金融;发展;合作;机遇;挑战;路径

[中图分类号]F752;F832" [文献标识码]A" [文章编号]2096-7349(2024)03-0143-15

引" 言

随着科技的飞速发展和全球数字化转型进程的加速推进,数字金融对世界经济发展和国际合作产生了重要影响。2023年10月中央金融工作会议指出数字金融是金融工作的五篇大文章之一,这表明在政策上的表述已经发生从“互联网金融”到“数字金融”的转变[1]。这种转变在全球范围也在发生,不仅在美国、英国和欧盟等发达国家,而且在印度、巴西和非洲的一些发展中国家,都在积极推动金融数字化[2-3]。不少研究表明:数字金融可以突破时间和地理距离限制,降低传统金融依赖物理网点的特性,在提升了金融服务的可得性的同时,降低了获取金融服务的成本[4]75-89,并产生竞争效应和提升金融业的运行效率[5],能够有效解决数字鸿沟问题,有助于减缓贫困和缩小城乡差距[6-8],体现出一定的普惠性[9]1490。与此同时,数字金融的发展也带来了一定的家庭债务风险[10-12],以及信息泄露、数据真伪难辨等金融安全风险,需要加强有效监管[13-15]。

从理论看,数字金融是金融与科技不断融合衍生的新兴业态,其概念内涵和外延在现有研究中仍然随业态发展而变化[4]75-89。有学者的定义强调现代金融科技作为金融服务的媒介,认为数字金融是通过手机、互联网、银行卡所提供的金融服务[16]。有学者认为数字金融是科技驱动的金融创新,是金融科技的延伸[17]。还有学者强调其发展历程和特征,金融和科技并重,指出数字金融是互联网金融[18]的延伸,是传统金融机构与互联网公司利用数字技术实现融资、支付、投资和其他的新型金融业务模式,其本质既不同于商业银行的间接融资,又不同于资本市场的直接融资,而是集移动支付、信息处理和资源配置于一体的新型金融模式,同时涵盖传统金融属性与金融科技属性[9]1489。一些学者不仅看到数字技术作为媒介或延伸或融合过程,还强调其融合结果,认为数字金融是区块链、人工智能等现代金融科技与金融产品、应用、流程、商业模式等深度融合的产物,改变了银行和金融服务的传统方式,持牌的金融机构可以运用数字技术,通过数据协作和融合,创建智慧金融生态系统,并为客户提供个性化、定制化和智能化的金融服务[19]。

中国数字金融的发展经历了三个阶段。首先,1990年代末至2004年是数字金融的起步阶段。这一时期,随着互联网和数字技术的兴起,金融机构开始探索将这些新技术应用于金融服务,以提高效率和降低成本。金融电子化的发展如银行卡和ATM机的普及,为数字金融奠定了基础。特别是1998年PayPal在美国的诞生,标志着在线支付工具的兴起。2004年底,支付宝的成立解决了电子商务中的信任问题,也标志着中国数字金融进入了新的发展阶段。紧接着,2005至2012年,数字金融在中国迎来快速发展阶段。这一阶段的发展得益于技术进步,尤其是智能手机和互联网技术的飞速发展,极大地推动了数字金融的创新和应用。相对宽松的监管环境为金融创新提供了实验和落地的机会。平台金融和生态金融服务的创新,以及数字金融产品和服务的多样化,为金融行业带来了新的商业模式和服务方式。数字金融的广泛应用渗透到生产和生活的各个方面,如数字银行、数字货币、数字支付等,成为金融机构创新的主要途径。最后,2013年至今,数字金融进入了创新与监管并行以及国际化合作的阶段。2013年6月余额宝的上线使2013年被称为中国数字金融元年。移动支付、大科技信贷、智慧投顾和智能风控等创新推动了金融服务的数字化、云端化和智能化。监管科技的发展与监管沙盒试点的深入实施,为数字金融提供了更加包容和稳定的法律及监管环境。中国政府出台了一系列政策如《金融科技(FinTech)发展规划(2019—2021年)》,以支持和规范数字金融的发展。金融控股公司的成立和反垄断监管的加强,进一步维护了市场秩序。中国数字金融的发展吸引了国际机构的广泛关注,与国际货币基金组织(IMF)、国际清算银行(BIS)等国际组织开展了联合研究和研讨,推动了数字金融的国际化合作。数字人民币的研发和试点,以及5G、区块链等新技术的应用,进一步加速了数字金融的深化,也标志着中国在这一领域的创新和领导能力的提升。

中国和东盟作为全球重要的经济体和合作伙伴,从2010年清迈倡议启动以来,在金融领域主要进行了关于货币、金融监管和金融市场三方面的合作[20]。区域内数字金融基础设施建设的不断完善,金融服务的质量和效率的不断提升,显著推动了金融风险监管技术和管理能力的提升。中国—东盟数字金融合作在跨境电子支付、数字货币、互联网金融等金融市场业务和监管[21]方面,以及金融科技生态系统等方面展开,有助于促进中国—东盟区域金融创新与包容性[22-23],促进贸易和投资的便利化,推动区域经济一体化发展[24]。因此,研究中国与东盟数字金融发展现状及未来趋势,对于推动双方经济合作与发展具有重要意义。

一、中国—东盟数字金融发展合作现状

(一)电子支付和数字货币

随着中国和东盟各国的电子商务以及各国之间跨境电商贸易的发展,电子支付的发展和合作也逐步展开。表1展示了2023年中国、部分东盟国家和全球各区域的电子商务中的电子支付交易价值比重比较。可以看出,从全球平均水平来看,数字钱包比较传统的信用卡、贷记卡、银行转账和货到付款有更高的交易价值占有率,其中在包括中国和东盟在内的亚太区域,数字钱包的发展水平远高于全球其他区域,尤以中国为领先。在表1中列举的东盟国家中,新加坡作为东盟地区最具代表性的金融中心,其信用卡和数字钱包方式更多,其他东盟国家是银行转账和数字钱包的电子支付方式更多。

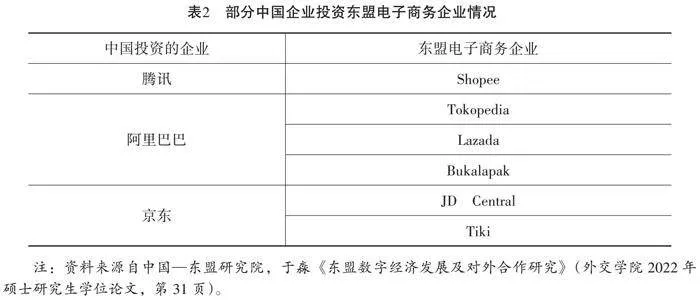

具体来说,合作方式主要包括投资电子商务企业、提供电子支付服务和基于区块链技术的数字货币合作:一是中国企业投资东盟电子商务企业。部分投资情况见表2。

二是中国企业在部分东盟国家提供电子支付服务。例如,蚂蚁金服在马来西亚、泰国和菲律宾等国家提供支付宝服务,而腾讯的微信支付也在类似地扩展其在该地区的业务范围。

三是中国—东盟基于区块链技术的数字货币合作。在研究和开发方面,中国华为技术有限公司与新加坡企业共同建立了区块链联合实验室。在业务领域,主要实现以下四个方面的应用:(1)数字货币:区块链技术可以用于发行和管理数字货币,如中国的数字人民币和东盟国家的数字货币计划。区块链技术则可以提高数字货币支付的安全性,同时也可以降低交易成本和提高交易效率。(2)跨境支付:区块链技术可以用于跨境支付,通过智能合约实现自动化的支付和结算,降低跨境支付的成本和时间。(3)供应链金融:区块链技术同样也可以用于供应链金融,通过建立供应链金融平台,运营一种新型融资模式,既可帮助中小企业解决信用等级低、资金链紧张的问题,实现供应链上的资金流转和风险管理,又可提高供应链金融的效率和安全性。(4)数字身份认证:区块链技术可以用于数字身份认证,把虚拟数字实体化,通过建立去中心化的身份认证系统,实现数字身份的安全和可信,提高数字金融的安全性和可靠性。如2019年新加坡的OCBC银行和星石投资推出基于区块链技术的跨境支付服务,2021年蚂蚁链与新加坡区块链协会合作,等等,推动供应链金融服务中区块链的应用,大大提高交易速度和安全性。中国人民银行在开发和试点数字货币方面的倡议,为深化中国—东盟在数字金融领域的合作奠定了基础。虽然还处于起步阶段,但预示着双方对区块链多面性利用的认可和致力于探索其在金融领域内广泛应用的承诺。

(二)互联网金融

数字经济的发展主要依靠数字技术的推动,并以互联网为主要的发展载体,贸易方基于互联网所提供的网络开展一系列的经济金融合作。第一,互联网金融平台合作。中国和东盟国家的一些互联网金融平台正在开展合作,推动互联网金融服务的跨境拓展。例如,中国的互联网金融平台陆金所和东盟国家的一些金融机构正在合作推出跨境贷款服务。第二,互联网金融创新。中国和东盟国家的一些互联网金融公司正在共同研发新的互联网金融产品和服务,以满足不同国家的需求。例如,中国的微众银行和东盟国家的一些金融机构正在合作开发基于人工智能和区块链技术的智能投顾服务。第三,互联网金融人才培养。中国和东盟国家的一些高校和研究机构正在共同开展互联网金融人才培养项目,以培养更多的互联网金融人才,推动双方互联网金融合作的发展。第四,互联网金融监管。中国和东盟国家的监管机构正在加强合作,推动互联网金融监管的协调和合作,以维护金融市场的稳定和安全。中国持续推进的“一带一路”倡议为东盟各国的发展提供了巨大契机。双方将在互联网科技驱动金融创新等方面加强合作,并致力为东盟国家人民提供更加高效与便捷的金融服务。

(三)金融科技

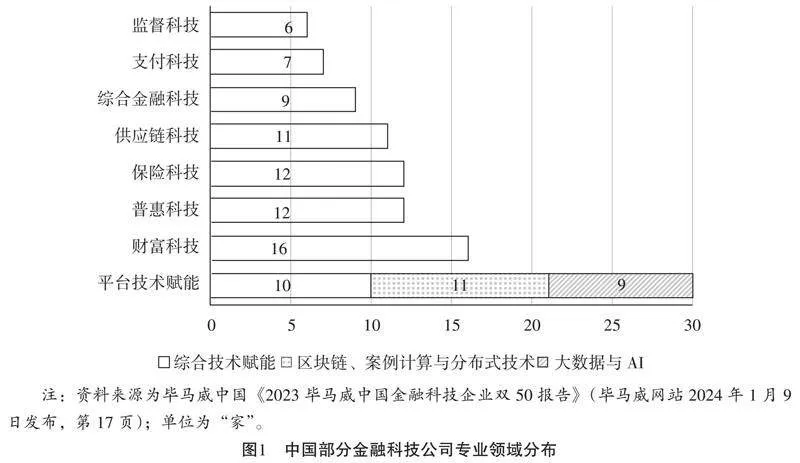

金融科技企业为金融的各个环节进行技术赋能,以提升金融效率和安全性,推动金融业务、风险防范和监管流程的改进。毕马威中国评选了100家表现优秀的中国金融科技企业,其中图1是2023年中国上榜金融科技公司的专业领域分布。从图1可见,这些优秀的中国金融科技企业主要聚焦在平台技术赋能、财富科技上。而在平台技术上,大数据AI和区块链仍然是金融科技底层技术中的主流应用核心技术1。

2008年以来,中国的金融技术取得了举世瞩目的进步,而毗邻的东盟各国除新加坡外,金融技术还处在起步时期。面对着增长的人口压力与加快发展的城市化步伐,东盟国家对金融科技发展需求迫切。一是东盟各国基建水平日新月异,通讯、网络得到了普及,越来越多人口成为互联网用户。二是东盟国家人口结构整体上偏年轻,更易接受金融科技带来的消费转型与数字变革。三是伴随着电子商务的普及,线上购物成了东盟国家的主流消费方式,大量的网络消费为金融科技领域的发展奠定了基础。四是东盟国家作为新兴市场,预计到2025年仅在互联网行业的产值都可能超过3000亿美元1,但其中约99%的企业都是中小企业,在最近几年,超过2/3的在融资方面仍存在困难2,而2021—2023年间已有不少中小企业获得了超过100%增长率的数字贷款额度3。五是对于发展新的金融科技领域,东盟国家政府也作出了更长期的战略思考。例如,从2015年起,菲律宾中央银行就在金融行业推行了“国家零售支付系统”,以降低金融行业的现金消耗1;越南政府提出了一项“无现金付款”方案,该方案预期到2025年底,现金付款率将下降到8%2;2020—2021年,新加坡金融管理局将其支付系统(Pay Now)与泰国(Prompt Pay)、马来西亚(Duit Now)的支付系统相连接,实现了多国无障碍转账与清算;2021年的7月,新加坡金融管理局与国际清算银行(BIS)联合提出建议,倡导各国将其自身的支付系统进行连接,从而实现无障碍的跨境支付与连接清算。然而,东盟国家的金融科技是传统银行主导的,仍以发展网络信贷和电子商务交易(电子支付)为主,保险科技、财富管理、大数据业务、公司理财等领域的发展比较少3。

在中国金融科技高速增长和共建“数字丝绸之路”倡议的背景下,中国和东盟国家在金融科技方面的合作越来越密切,共同研发新的金融科技产品和服务,以满足不同国家的需求。例如,中国的互联网金融公司陆金所(上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司)和新加坡的金融科技公司Grab Financial合作,将陆金所的技术引入Grab Financial的平台。在金融科技人才培养方面,中国和东盟国家的一些高校和研究机构正在共同开展金融科技人才培养项目,以培养更多的金融科技人才,推动双方金融科技合作的发展。在金融科技监管方面,中国和东盟国家的监管机构正在加强合作,推动金融科技监管的协调和合作,以维护金融市场的稳定和安全。

(四)金融监管

随着中国与东盟国家在数字经济领域合作的不断发展与深入,相关的风险隐患也随之而来,其中包括由于金融监管的不到位与金融市场的无序竞争从而引发的一系列问题。因此,现如今数字金融安全已经成为中国和东盟国家新的合作目标与要求,目前在以下三个方面进行了金融监管合作:第一,金融监管信息共享。中国和东盟国家的监管机构正在加强信息共享,共同应对跨境金融风险。第二,监管标准和规则合作制定与完善。中国和东盟国家的监管机构正在努力制定和完善数字金融监管标准和规则,以促进数字金融行业的健康发展。例如,中国人民银行已经开始推动数字货币法律法规的制定,并与东盟国家的监管机构进行合作,共同推动数字货币法律法规的制定和完善。第三,监管技术合作。中国和东盟国家的监管机构正在共同研究和应用监管科技,探讨应用大数据、云计算、人工智能、区块链等金融科技来提高数字金融监管的效率和精度。

二、中国—东盟数字金融发展合作机遇

(一)广泛的数字金融政策支持

中国和东盟国家在数字经济和数字金融领域都有相关的政策和计划,政策的支持可以为双方合作提供更多的保障和支持。在中国,2014年3月,《政府工作报告》第一次提出“互联网金融”。2015年7月,中国人民银行等印发《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,加强对六类业态监管。2016年4月,党中央、国务院部署开展互联网金融风险专项整治工作。2019年以来,中国人民银行印发《金融科技(FinTech)发展规划(2019—2021年)》《金融科技发展规划(2022—2025年)》等文件,明确金融科技发展方向、思路、目标任务、路径、边界和保障措施。2023年中央金融工作会议后,以推动金融高质量发展、坚持金融服务实体经济、加强金融监管、优化金融服务为内容的一揽子金融政策密集出台,明确要做好包括数字金融在内的五篇大文章。

在东盟,推动数字金融服务发展已被纳入《东盟数字一体化框架(ASEAN Digital Integration Framework)》和行动计划(2019—2025),意图实现无缝的数字支付,并努力扩大人们获得传统金融难以实现的普惠金融服务的机会。此外,东盟也与中国等国家建立了伙伴关系,以促进数字金融服务发展的跨境合作。如早在2017年,印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南的相关机构携手建立了东盟金融科技产业网络联盟,以促进该地区金融科技劳动力培训、资本投资渠道拓展、全球市场开放、现金科技落地使用1。

(二)坚实的数字基础设施建设和技术投资基础

东盟国家的数字基础设施建设还有较大的提升空间,中国在基础设施建设领域也拥有雄厚的技术和资金实力,双方可以开展数字基础设施建设合作,共同推进包括数字金融在内的数字经济发展。数字基础设施包括网络基础设施、新技术基础设施(如人工智能、区块链等)和数据基础设施(数据中心)等。中国—东盟在数字基础设施合作的范围由早期的5G等网络基础设施,拓展至以数字中心、云计算设施为代表的算力基础设施,以及以人工智能、物联网、数字平台、智慧城市等为代表的应用基础设施[25]158。

1.互联网渗透率快速上升

2000年以来东盟国家互联网渗透率大幅提升。2019年,新加坡、马来西亚、文莱等国的互联网渗透率已经超过80%,泰国、柬埔寨与越南的互联网渗透率也均超过了65%,这已赶超了中国的互联网渗透率,也比世界的平均互联网渗透率水平高出了10%以上1。2019—2022年,印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南六国的互联网用户人数新增了1亿,2023年东盟互联网用户人数已达其人口总数的70%~80%2。

2.新技术基础设施处于起步阶段

以人工智能、云计算为代表的新技术基础设施在东盟仍处于早期发展阶段。根据华为全球联结指数(GCI)2020、国际电信联盟(ITU)的信息通信技术发展指数(IDI)2023等评估结果看,中国和新加坡在新技术基础设施建设方面走在前面,越南、印度尼西亚、马来西亚、泰国和菲律宾等东盟国家在新技术基础设施建设方面的分值较低[25]168-169。

3.数据中心和云服务的需求大幅增长

数据中心的选址重点考虑环境、基础设施、气候和电力供应等因素。根据戴德梁行的研究,亚太地区作为全球第二大数据中心区域市场,2023年IT总负载容量突破了10GW,近80%的运营容量集中在中国大陆(3.9GW)、日本(1.3GW)、澳大利亚(1.2GW)、印度(1.1GW)和新加坡(962MW),预计新加坡将在2024年的某个时刻超越1GW3。新加坡凭借友好的商业环境、发达的基础设施和清洁的能源供应体系,成为东南亚乃至亚太地区增长最快的国家。由于东盟国家对数据中心和云服务的需求大范围增长,近年来新的数据中心开始逐步向印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南等国家扩张。2022年,新加坡的公有云和公有云SaaS均占据东盟地区50%以上的市场份额,其次是马来西亚、泰国和印度尼西亚等国家,这四个国家中的云SaaS供应商分别有327个、36个、31个和62个4。

4.双方相互的技术投资

中国与东盟国家在技术投资方面存在的较强互补性,推动了双方跨国公司全球化战略的实施与要素流动,有利于充分发挥比较优势,为区域经济一体化发展奠定了基础。首先,中国的资金与技术相对充裕,这有利于在东盟国家进行投资与基础设施建设。而东盟国家资金和技术相对匮乏,这也有利于吸引中国的投资与技术。其次,中国市场机会较多但竞争较大,这促使中国企业寻求东盟国家市场机会。而东盟国家市场环境较中国更为宽松,这也吸引了中国企业的投资。最后,中国存在产业转型升级的需要,这也推动中国企业寻求东盟国家的投资机会。

(三)密切的人才培养和交流

中国和东盟国家在数字金融领域可以加强人才培养和交流,通过共同研究和交流学习,提升数字金融领域人才的素质和能力,推动数字金融合作发展,提高金融包容性,提高金融服务效率,促进经济增长和发展。中国的高等教育资源丰富和东盟国家的国际组织人才聚集是双方在人才培养和交流合作方面的互补基础。伴随着《中国—东盟全面战略伙伴关系行动计划(2022—2025)》的实施,中国与东盟各国将进一步加强合作,推动双方务实合作提质增效。

(四)广阔的数字金融市场空间

当今世界正面临百年未有之大变局,随着数字技术的不断革新,全世界经济体正在向数字化不断迈进。根据中国信息通信研究院《全球数字经济白皮书(2023年)》,2022年全球51个主要经济体的数字经济增加值规模达到41.4万亿美元。其中,中国的数字经济增加值规模已经达到7.5万亿美元,占中国GDP比重的41.8%,全球增加值比重的18.1%,仅次于美国位居世界第二位1。这体现了中国数字经济高质量发展的速度,同时也表明了中国已逐渐成为全球数字经济的重要参与者之一[26]。

相比于全球领先的数字经济体,虽然东盟国家在数字经济的发展上仍处于初级阶段,发展不平衡,规模有限,但具有较大的发展空间。《2021年东南亚数字经济报告》预计至2025年,东盟数字消费支出将达到1470亿美元左右,比2020年增加3倍;相应的数字经济规模也更将扩大2。与此同时,东盟国家也十分注重其自身的数字经济发展,如泰国为了达到国家层面的数字化战略目标,制定了“泰国4.0”计划。印度尼西亚以教育为抓手,启动了“万事达卡学院2.0”教育项目。越南也制定了《至2025年国家数字化转型计划及2030年发展方向》,计划到2030年,其数字经济占GDP的比重达到20%。

目前,东盟国家已经连续多年成为中国第一大贸易伙伴,中国已经连续14年成为东盟国家的第一大贸易伙伴。中国—东盟双边经贸关系活力大、韧性强、往来密切。在货物贸易方面,2021年,中国—东盟的交易总额约为8782亿美元,相较2020年增长了28.1%。在数字经济贸易方面,中国2020年的可数字化交付服务贸易规模约为2947亿美元,占服务贸易总额的比重达到了44.5%。预计至2025年,中国的可数字化服务贸易进出口规模将达到4000亿美元,比重将超过50%。未来,中国—东盟将在以金融科技为代表的AI、大数据、云计算、区块链、物联网、智慧城市、电子商务等多领域打造出更多新的合作亮点。

三、中国—东盟数字金融发展合作挑战

中国和东盟国家在数字金融领域的监管体系仍存在差异,协调难度较大,这给跨境合作和数字金融发展带来了一定的挑战。

(一)金融监管体系不够完善

数字金融监管体系是确保市场秩序和保护用户权益的重要保障。然而,中国和东盟国家的监管体系在数字金融领域存在着不完善之处。首先,监管法律法规不够完善。目前,中国和东盟国家在数字金融领域的监管法律法规还不够完善,监管标准和政策也不够统一。这使得跨国数字金融领域的市场秩序难以维护,用户的权益保护也难以得到有效的保障。其次,监管机构不够专业。部分中国和东盟国家的监管机构在数字金融领域缺乏专业人才,无法全面了解数字金融领域的发展趋势和市场变化,难以有效监管市场。再次,监管机构之间缺乏协调。数字金融监管机构缺乏跨部门的协作机制,这使得监管工作难以全面且有效地进行,同时也加剧了监管的复杂度和成本。最后,监管技术赶不上金融科技创新的节奏。数字金融领域具有高度的技术复杂性和创新性,监管机构需要借助先进的监管技术和手段,以提高监管效率和精度。然而,中国和东盟国家在数字金融领域的监管技术仍存在不足之处,需要加强技术能力的建设。

中国和东盟国家需要加强合作,共同完善监管体系,在数字金融领域实现更好地监管。这需要在政策、法律、机构、技术等方面加强协作和合作,以实现数字金融领域的稳健和可持续发展。

(二)数字金融安全存在风险

随着数字金融的快速发展,数字安全风险也日益突出。在数字金融合作中,中国和东盟国家需要加强数据安全保护和信息交换等方面的合作,以确保数字安全。这是数字金融合作中的一个复杂而又关键的问题,主要包括网络、技术、法律、监管四个方面的安全风险。

第一,网络安全风险。网络安全风险是数字金融合作中最主要的安全风险之一,包括网络攻击、网络诈骗、数据泄露等问题。这些问题可能导致用户信息和资金的安全受到威胁。为了应对这些问题,中国和东盟国家需要建立网络安全机制,共同应对网络安全威胁。第二,技术安全风险。数字金融技术的发展速度非常快,技术更新换代非常迅速,一些新技术的安全性还没有得到充分验证,存在很多未知的技术风险。为了应对技术安全风险,中国和东盟国家需要加强技术研究和创新,开发更加安全可靠的数字金融技术。第三,法律安全风险。由于不同国家之间法律体系和监管制度存在差异,数字金融跨境交易可能面临着不同的法律风险,如数据隐私、知识产权、合同纠纷等问题。为了解决这些问题,中国和东盟国家需要建立跨境数字金融合作的法律框架,规范数字金融交易行为,加强数字金融跨境交易的法律保护。第四,监管安全风险。数字金融合作中的监管体系尚不完善,监管机构的职能和权限不够明确,监管的力度和效果也不够到位。这些问题可能导致数字金融活动出现风险,甚至引发金融危机。为了解决监管安全风险,中国和东盟国家需要加强监管协作,建立有效的监管机制,提高监管效能。数字金融合作需要各方共同管理风险,建立相应的风险管理机制和管理体系,加强对风险的识别、评估、监控和应对。同时,需要加强对数字金融从业人员的培训与管理,提高其自身的风险防范意识。

(三)数字金融的人才较为短缺

数字金融发展需要大量的人才支持,但目前中国和东盟国家在数字金融领域的人才短缺,这会对数字金融发展带来一定的限制。第一是技术人才短缺。数字金融涉及大数据、人工智能、区块链等高科技领域,需要大量的技术人才支撑,但是在中国和东盟国家中,这方面的人才相对短缺。第二是专业人才短缺。数字金融是一个涉及金融、法律、技术、管理等多学科融合的领域,需要具备全面专业知识和能力的人才,但是目前相关专业人才在中国和东盟国家中也比较短缺。第三是国际化人才短缺。数字金融合作需要具备国际化视野和能力的人才,能够理解并适应不同国家和地区的文化、法律、政策和市场环境,但是这方面的人才在中国和东盟国家中也比较缺乏。

(四)数字金融合作市场规模不一

中国和东盟国家在数字金融领域的市场规模存在差异,这会对数字金融合作和发展造成一定的影响。一方面,市场规模不一会导致数字金融服务和产品的覆盖范围不同。中国的数字金融市场规模较大,数字金融产品和服务的覆盖范围广泛,而东盟国家数字金融市场相对较小,数字金融产品和服务的覆盖范围相对较窄,这可能导致数字金融产品和服务的质量和数量的差异。另一方面,市场规模不一也会导致数字金融合作的平等性受到挑战。中国的数字金融市场规模相对较大,数字金融企业在市场上具有一定的竞争优势,而东盟国家数字金融市场相对较小,东盟国家数字金融企业的竞争优势相对较弱,这可能导致数字金融合作中的合作伙伴之间的平等性受到影响。

四、中国—东盟数字金融未来发展合作路径

(一)加强监管协调,完善区域数字金融监管制度

数字金融与传统经济存在巨大的差异,故在数字金融发展合作背景中,首先需推动中国—东盟自贸区内多边税制协调,完善自贸区内数字金融产品与服务的监管,充分研究虚拟货币、数字资产等新兴数字金融产品及服务的征收规则,明确数字金融无形资产的量价标准,准确界定其交易性质与征管范围是助力区域数字金融发展的必要条件。其次,中国与东盟国家应加强数字金融税务联合监管、执法与征管合作,通过合作促进自贸区内欠发达国家提高其税收征管水平,并加大对自贸区内犯罪行为的打击力度。再次,借助区块链等金融科技,在自贸区内建立统一的数字居民税收身份认证系统。区块链技术的去中心化、不可篡改、透明性等优势能使税务部门准确掌握纳税人信息,防止偷税漏税、洗钱、多重纳税、双重不征税等情况的发生。最后,中国与东盟国家应组织数字金融专家团队,就数字金融监管制度、税收征管体系、数据价值认定、常设机构设置等方面定期进行磋商交流,并时刻关注和学习国际上的先进经验,如2021年7月,欧盟引入“一站式”申报纳税制度。这样进一步减少自贸区内的交易摩擦,为数字金融健康、有序的发展打下良好的基础。

(二)提升数字金融安全,预防金融系统性风险

为了提升数字金融安全,首先需要在网络安全基础设施上增加投资,这是确保数字金融交易安全的基石。其次,应当推动中国和东盟各国在区域内实践并建立共通的安全网络。这可以通过创建一个共享的数字安全协议来实现,该协议应涵盖数据保护、欺诈预防以及交易安全等方面。此外,还应为金融机构提供专门的培训和资源,以增强其对抗数字欺诈和安全漏洞的能力。这包括定期的网络安全演习,以及针对最新网络威胁的应对策略培训。通过这样的综合策略,可以在促进数字金融发展的同时,确保交易的安全性和金融市场的稳定性。

预防金融系统性风险是维护金融稳定性的重中之重。需要通过制定和实施全面的数字金融安全战略,强化网络基础设施的投资,确保所有数字金融交易的安全性和可靠性。这包括加强金融机构的内部控制,提高对网络攻击的抵御能力,以及实施实时监控系统以侦测和响应潜在的金融欺诈行为。同时,还需完善立法,确立数字金融安全的法律标准,对数据保护、身份验证和交易监管设定清晰的规范。进一步地,要提高整个金融系统的应急反应能力,包括建立快速响应机制,以及跨机构、跨国的信息共享平台,及时应对和缓解可能的系统性风险。这些措施既能够促进数字金融的健康发展,又能够确保金融市场的稳健,防范系统性风险的发生。

(三)推动中国—东盟数字金融人才培养与交流

中国与东盟国家在数字金融领域具有巨大的合作潜力,双方应致力于深化人才培养与交流,以促进区域内数字金融人才的专业素质与综合能力的提升,共同推动数字金融合作的深入发展。

首先,中国拥有成熟的高等教育体系,尤其在工程技术与理工科领域的人才资源丰富。这一优势为东盟国家提供了数字金融人才培养与交流的宝贵机会。中国可以与东盟国家建立人才交流机制,鼓励东盟国家派遣专员前往中国进行学习与交流,同时加大对东盟国家数字金融人才的培养与输出,借鉴印度在国际人才输送方面的成功经验。

其次,中国在国际组织任职人员相对较少,而东盟国家如新加坡、马来西亚、泰国等,拥有大量在国际组织任职或兼职的人员以及国际问题专家。这些人员具备丰富的国际工作经验,可以为中国提供宝贵的国际视野和经验。通过人才合作,中国与东盟国家可以共同提升中国的国际组织人才胜任力,使中国人才更广泛地参与全球治理的关键领域。

最后,面对数字金融的快速发展,中国应加强数字金融知识的普及教育,针对不同年龄段的人群开展数字设备使用和线上服务的培训。特别是针对农村低收入人群及老年人群体,提高其数字金融素养,扩大普惠金融的覆盖范围,有效防范电信诈骗等数字金融风险。这不仅有助于提升全民的金融素养,也是实现区域经济均衡发展的重要途径。

(四)持续推进“主动参与”原则,平衡市场规模差异

在当前金融服务市场供应短缺的背景下,中国应坚定执行一系列旨在激励创新和竞争的政策。东盟国家通过“抱团取暖”的方式,致力于建立以自由贸易区为核心的区域一体化,并寻求在这一过程中掌握“主导权”。当这一主导权受到威胁时,东盟果断引入区域外大国,以平衡并削弱地区内单一大国的影响力,从而稳固其在区域一体化中的核心地位。在自贸区建设方面,各方战略构想各有侧重。中国主张构建“10+3”自贸区,即与东盟、日本、韩国共同推进;而日本(或美国)则倾向于更广泛的“10+6”模式,涵盖澳大利亚、新西兰和印度。RCEP正是东盟“10+6”的具体实践成果。

鉴于这一国际形势,中国应保持开放与包容的态度。在总体合作层面,中国应淡化对区域主导权的过度关注,坚持“积极参与、但不谋求主导”的合作策略,确保在合作中获取实质性的利益。具体到数字金融领域,中国应积极推动大市场与小市场实体间的合作,共享技术与专业知识,并充分发挥在区域内的引领作用。如习近平总书记于2013年发起的亚洲基础设施投资银行,为基础设施欠发达的国家提供了必要的资金支持。此外,中国与东盟国家已签署《中国—东盟关于建立数字经济合作伙伴关系的倡议》等一系列文件,旨在深化双方在数字经济领域的全面合作。

针对实际操作,中国可倡导设立中国—东盟数字金融一体化基金,为小市场数字金融服务提供有力支持。同时,中国可以与东盟国家共同构建一个类似IMF的区域金融合作组织,为构建统一的区域金融市场奠定坚实基础。

[参考文献]

[1] 郭洁,薛玉飞.加快建设金融强国:政策逻辑、内涵要求与中国改革路径优化[J].金融经济学研究,2024(1):33-49.

[2] 田野,倪红福,王文斌.经济结构演变的国际经验与基本规律:兼论对中国式现代化的启示[J].改革,2024(2):25-42.

[3] 刘芳.波折前行的世界经济:新周期、新平衡、新机遇:2024年世界经济分析报告[J].世界经济研究,2024(1):3-13+135.

[4] 封思贤,郭仁静.数字金融、银行竞争与银行效率[J].改革,2019(11).

[5] 诸竹君,袁逸铭,许明,等.数字金融、路径突破与制造业高质量创新:兼论金融服务实体经济的创新驱动路径[J].数量经济技术经济研究,2024(4):68-88.

[6] 陈慧卿,陈国生,魏晓博,等.数字普惠金融的增收减贫效应:基于省际面板数据的实证分析[J].经济地理,2021(3):184-191.

[7] 伍卓,周付友.共同富裕背景下数字普惠金融对城乡收入差距的影响效应[J].江汉论坛,2023(5):22-29.

[8] 田霖,张仕杰.数字金融与农户内部收入差距:基于CFPS数据的实证研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2023(6):36-51.

[9] 黄益平,黄卓.中国的数字金融发展:现在与未来[J].经济学(季刊),2018(4).

[10] 王海军.数字金融助推了家庭债务风险吗?:基于CFPS的微观证据[J].国际金融研究,2022(7):27-36.

[11] 丁骋骋,余欢欢.数字金融对居民的债务扩张效应[J].国际金融研究,2022(10):38-48.

[12] 马彧菲,王媛媛,熊德平.数字金融、家庭债务与金融整治:基于P2P网贷风险专项整治的实证研究[J].金融发展研究,2024(2):64-72.

[13] 温煦.互联网金融监管的必要性与核心原则[J].现代商业,2022(31):122-124.

[14] 宫翊婷,徐洪军.乡村振兴背景下数字普惠金融风险防控及法律监管探析[J].绥化学院学报,2024(2):35-37.

[15] 尹宁.乡村振兴视域下数字普惠金融的法律保障机制研究[J].西部金融,2022(10):85-90.

[16] MANYIKA J,LUND S,SINGER M, et al. Digital finance for all: powering inclusive growth in emerging economies[R]. Atlanta, GA:McKinsey Global Institute,2016:31-41.

[17] 王永仓,温涛.数字金融的经济增长效应及异质性研究[J].现代经济探讨,2020(11):56-69.

[18] 谢平,邹传伟.互联网金融模式研究[J].金融研究,2012(12):11-22.

[19] 欧阳日辉.我国数字金融创新发展的挑战与应对[J].科技与金融,2021(3):39-44.

[20] 张靖佳,史睿.金融营商环境与RCEP推进亚太金融合作路径[J].南开学报(哲学社会科学版),2022(1):93-102.

[21] 王海峰,许维敏,高伟杰.新冠疫情背景下中国—东盟金融合作动力与前景[J].商业经济,2022(10):168-171+187.

[22] NARINE S. ASEAN in the twenty-first century: a sceptical review[J]. Cambridge review of international affairs, 2009, 22(3):369-386.

[23] NGUYEN T V, PHAM L T. Scientific output and its relationship to knowledge economy: an analysis of ASEAN countries[J]. Scientometrics, 2011, 89(1): 107-117.

[24] 赵雨霖,林光华.中国与东盟10国双边农产品贸易流量与贸易潜力的分析:基于贸易引力模型的研究[J]. 国际贸易问题,2008(12).

[25] 刘新文,杨雪.中国—东盟数字基础设施合作进展、机遇和挑战[J].南宁师范大学学报(哲学社会科学版),2024(2).

[26] 蔡琦.金融支持“双循环”发展赋能中国—东盟经贸合作的路径[J].广西社会科学,2022(8):55-61.

[责任编辑:张明慧]

1资料来源:毕马威中国《2023毕马威中国金融科技企业双50报告》(毕马威网站2024年1月9日发布,第17页)。

1资料来源:谷歌、淡马锡和贝恩咨询(GOOGLE,TEMASEK,BAIN&COMPANY)《东盟数字经济报告2020:坚韧不拔,勇往直前:东南亚全速前进(e-Conomy SEA 2020:Resilient and racing ahead:Southeast Asia at full velocity)》(贝恩咨询网站2020年11月10日发布,2023年12月12日接入)。

2资料来源:扎克·汤姆森(Zach Thompson)《曼布报告显示68%的中小企业难以获得融资(Mambu report shows 68% of SMEs struggle to secure funding)》(亚洲CFO技术网站2022年3月10日发布,2023年12月12日接入)。

3资料来源:谷歌、淡马锡和贝恩咨询(GOOGLE, TEMASEK,BAIN&COMPANY)《东盟数字经济报告2023:达到新的高度 引领盈利增长之路(e-Conomy SEA 2023:Reaching new heights: navigating the path to profitable growth)》(贝恩咨询网站2023年11月1日发布,2023年12月12日接入)。

1资料来源:李姣《疫情中菲律宾数字支付迎来重大发展机遇》(澎湃数字经济观察2020年6月29日发布,2023年12月31日接入)。

2资料来源:商务部驻胡志明市总领事馆经济商务处《〈2021—2025年阶段越南无现金支付发展提案〉获批》(商务部网站2021年11月8日发布,2023年12月31日接入)。

3资料来源:谷歌、淡马锡和贝恩咨询(GOOGLE,TEMASEK,BAIN&COMPANY)《东盟数字经济报告2023:达到新的高度 引领盈利增长之路(e-Conomy SEA 2023:Reaching new heights:navigating the path to profitable growth)》(贝恩咨询网站2023年11月1日发布,2023年12月12日接入)。

1资料来源:FINEXTRA和高旭《东盟六国携手建立金融科技产业联盟》(未央网2017年11月15日发布,2023年12月20日登入)。

1资料来源:蔡荣和刘世禹《数字经济:中国—东盟经贸合作的新蓝海》(北大汇丰智库网站2022年4月14日发布,2023年12月12日接入)。

2资料来源:谷歌、淡马锡和贝恩咨询(GOOGLE,TEMASEK,BAIN&COMPANY)《东盟数字经济报告2022:穿过海浪,走向机遇之海(e-Conomy SEA 2022: Through the waves, towards a sea of opportunity)》《东盟数字经济报告2023:达到新的高度 引领盈利增长之路(e-Conomy SEA 2023:Reaching new heights:navigating the path to profitable growth)》(贝恩咨询网站2022年10月27日和2023年11月1日发布,2023年12月12日接入)。

3资料来源:戴德梁行(Cushman amp; Wakefield)《2024年全球数据中心市场比较(2024 Global Data Center Market Comparison)》(戴德梁行2024年3月26日发布,2024年3月27日接入)。

4资料来源:Flash Cloud《2022年东南亚公有云SaaS市场研究报告》(www.dotcunitedgroup.com于2023年1月13日发布,2023年12月12日接入)。

1资料来源:中国信息通信研究院《全球数字经济白皮书(2023年)》(中国信息通信研究院网站2024年1月9日发布,2024年3月15日接入)。

2资料来源:谷歌、淡马锡和贝恩咨询(GOOGLE, TEMASEK, BAIN&COMPANY)《东盟数字经济报告2021:呼啸的20年代:东盟数字十年(e-Conomy SEA 2021: Roaring 20s:the SEA Digital Decade)》(贝恩咨询网站2021年11月10日发布,2023年12月12日接入)。

[基金项目]海南省哲学社会科学规划课题“制度创新推动数字金融服务海南实体经济高质量发展研究”(HNSK(QN)23-99);海南省哲学社会科学规划课题(基地课题)“金融科技视域下海南自贸港碳金融市场发展战略研究”(HNSK(JD)22-20)

[作者简介]何诚颖(1963— ),男,博士,广西大学经济学院/中国—东盟金融研究院教授,博士研究生导师,研究方向:资本市场;汪天琦(1992— ),男,广西大学经济学院/中国—东盟金融合作研究院博士研究生,研究方向:数字金融。

[通信作者简介]冯鲍(1995— ),男,广西大学经济学院/中国—东盟金融合作研究院博士研究生,研究方向:数字经济,绿色金融。

[引用格式]何诚颖,汪天琦,冯鲍.中国—东盟数字金融发展合作:现在与未来[J].南宁师范大学学报(哲学社会科学版),2024,45(3):143-157.