边疆民族地区高质量发展水平测度、时空差异及影响因素

[摘 要]边疆民族地区高质量发展是实现共同富裕的重要内容。文章构建边疆民族地区高质量发展综合评价指标体系,运用熵值法和Dagum基尼系数测度2012—2021年边疆民族地区高质量发展综合指数和五个子系统区域差异,并引入地理探测器模型分析各变量对边疆民族地区高质量发展时空差异的影响因素。研究发现:边疆民族地区高质量发展水平总体呈现稳中有降的态势,且存在明显的区域差异,其主要来源于区域间差异,其中东北地区的区域内差异最大,西北与西南地区的区域间差异最大;五个子系统的区域差异的波动性较大,主要来源于超变密度差异。经济发展水平、金融支持水平、财政支出水平、产业升级水平和城镇化水平是边疆民族地区及各区域高质量发展的共同主要影响因素。研究创新:基于高质量发展的内涵和边疆民族地区发展实际,构建边疆民族地区高质量发展评价指标体系,对边疆民族地区高质量发展总体发展水平进行评价并对其区域差异及其主要影响因素做深入分析,以期为促进边疆民族地区高质量发展提供科学依据。

[关键词] 边疆民族地区高质量发展;综合评价体系;时空差异;熵值法;Dagum基尼系数;地理探测器模型

[中图分类号]F127;D633" [文献标识码]A" [文章编号]2096-7349(2024)03-0094-21

习近平总书记在党的二十大报告中强调指出:“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”[1]23然而,高质量发展“不是一时一事的要求,而是必须长期坚持的要求”[2]533。一言以蔽之,高质量发展已然成为引领新时代发展的主题。

中国边疆从东到西一共分布着9个省、自治区,可总称为“边疆民族地区”。如表1所示:从人口规模看,2020年边疆民族地区常住人口为2.74亿人,占全国总人口之比为19.41%。从民族人口看,2020年边疆民族地区有少数民族人口为0.70亿人,占全国少数民族人口总量55.78%,占边疆民族地区常住人口36.08%;各省区少数民族人口占比除吉林、黑龙江外,其余的少数民族人口占比都高于全国的平均水平(8.89%),其中西藏87.85%、新疆57.76%、广西37.52%、云南33.12%、内蒙古21.26%、辽宁15.08%、甘肃10.62%。因此,人们习惯把边疆的这9个省、自治区总称为“边疆民族地区”。从经济发展水平看,2020年边疆民族地区实现地区生产总值13.95万亿元,占全国的比重为13.76%,比其人口在全国的占比低了5.65个百分点,人均GDP为5.13万元,仅为全国平均水平的71.36%。由此看来,中国发展的不平衡不充分在边疆民族地区尤显突出。全面建成社会主义现代化强国,实现全体人民共同富裕,最艰巨、最繁重的任务在边疆民族地区。在新时代新征程,促进边疆民族地区高质量发展是推动各民族共同走上现代化的内在要求,也是实现边疆治理现代化的重大命题。因此,在准确把握边疆民族地区高质量发展核心要义的基础上,摸清其发展现状,找准其瓶颈,务实提出切中要害的解决办法,助推边疆民族地区高质量发展,进而在全面建设社会主义现代化国家新征程中,确保做到“一个民族都不能少”[3],是当下亟待破解的一个重大时代课题。

一、文献回顾:边疆民族地区高质量发展

党的十九大以来,尤其是2021年中央民族工作会议以来,边疆民族地区高质量发展这一主题,受到学术界的关注。学术界主要从以下3个方面展开研究:一是聚焦边疆民族地区的发展现状。郑宇[4]的研究认为边疆民族地区经济发展取得了重大成就,但是与全国及其他区域相比存在滞后现象,区域内外发展的两个不平衡,返贫风险依然存在,推动新时代边疆民族地区经济高质量发展要围绕历史传统、民族资源与跨境区域优势,在政策倾斜和精准投入中,注重解决区域与产业结构的不平衡问题,积极发展新兴特色产业。二是探讨其高质量发展的功能作用。邹丽娟等[5]探究了边疆民族地区高质量发展与铸牢中华民族共同体意识的辩证互动逻辑,认为实现高质量发展离不开各民族群众铸牢中华民族共同体意识的价值发挥,反之,推动高质量发展可为铸牢中华民族共同体意识提供具体路径。平维彬[6]认为边疆民族地区的发展层次和发展质量直接影响着国家的整体发展水平,实现边疆民族地区发展质量的提升是建设社会主义现代化强国的内在要求,而边疆民族地区铸牢中华民族共同体意识是边疆现代化的重要途径和保障。三是分析了边疆民族地区高质量发展的理论内涵和现实困境。王超品[7]和凌经球[8]从边疆民族地区实际出发,对边疆民族地区高质量发展的理论内涵进行诠释,深入剖析边疆民族地区高质量发展面临的现实困境,并提出了相关破解对策。四是探讨了边疆民族地区高质量发展的实现路径。黄东辉[9]以西藏自治区为分析对象,认为边疆民族地区的自然资源和人文历史文化资源较为丰富,但目前经济发展水平仍较落后,实现开放式高质量发展必须要充分依托国家政策支持,实现产业转型升级,推进创新驱动发展和生态友好发展,抓住“一带一路”发展契机。王喜莎等[10]认为新疆在推进绿色发展的进程中,应考虑坚持创新驱动、结构驱动、环保驱动,优化制度安排,加快绿色生产,促进投资贸易绿色化,实现能源低碳变革。

区域高质量发展的评价也受到学者的高度关注。程清雅[11]从创新、协调、绿色、开放、共享5个一级指标的角度构建了高质量发展指标体系;杜雨霈等[12]基于“三重底线”理论从经济、社会、生态三个维度构建评估体系对西部主要省会城市及直辖市发展质量进行评价和差异性分析。苗峻玮等[13]构建涵盖要素层面、产业层面、社会层面三个维度的区域高质量发展评价体系。吕承超等[14]62-79从经济活力、创新驱动、协调发展、绿色发展、开放发展和成果共享六个层面构建了中国高质量发展水平指标评价体系,测度各时期、各省份的高质量发展水平及不同地区间的地区差距和时空收敛情况。李金昌等[15]4-14从“人民美好生活需要”和“不平衡不充分发展”这个社会主要矛盾的两个方面着手,构建了由经济活力、创新效率、绿色发展、人民生活、社会和谐5个部分共27项指标构成的高质量发展评价指标体系。

对相关文献的梳理发现,关于边疆民族地区高质量发展的研究,既注重诠释边疆民族地区高质量发展的内涵特征,也突出分析其现实困境;既强调边疆民族地区高质量发展对建设社会主义现代化强国的重要作用,也突出强调其对铸牢中华民族共同体意识的积极作用;既突出强调创新驱动产业转型升级的实现路径,也强调对外开放、绿色发展以及民族地区认同整合、依法治边等政策举措,研究内容在不断地深化拓展,为后续研究奠定了较为坚实的基础。同时,学术界还尝试构建高质量发展评价指标体系,并对其进行实证分析,为本文提供了理论和方法借鉴。但也存在以下不足:一是就研究内容而言,尚缺乏基于高质量发展内涵特征基础上结合边疆民族地区实际来构建高质量发展的综合评价体系。易而言之,边疆民族地区高质量发展实践中的实然状态应如何来度量,有待深化拓展。二是就研究方法而言,现有研究采用定性研究方法的居多,而实证研究则明显相对薄弱,研究方法上亟待创新。三是就研究实效性而言,现有研究对影响边疆民族地区高质量发展的瓶颈尚缺乏深入的剖析,故其服务和指导实践的有效性急需加大提升。基于此,本文尝试构建边疆民族地区高质量发展的综合评价指标体系,并采用实证分析方法探究边疆民族地区高质量发展的区域差异,进一步深化对边疆民族地区高质量发展的研究。

二、边疆民族地区高质量发展水平测度方法

(一)研究对象及区域概况

本文以辽宁省、吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区、甘肃省、新疆维吾尔自治区、西藏自治区、云南省、广西壮族自治区9个边疆省、自治区所组成的边疆民族地区为研究对象,表1为各区域的发展概况。主要基于以下的考量:其一,考察区域全面。包括所有边疆民族地区的省和自治区,可以全面考察边疆民族地区的情况,也进行省级比较。二是区域人均资源禀赋差异较大。根据第七次全国人口普查地区常住人口,边疆民族地区9省区中,广西人口规模超5 000万人,西藏人口规模在1 000万人以下,其他的7省区人口规模在2 000万和5 000万人之间1。从人口密度来看,辽宁和广西高于全国平均水平(约为150人/平方公里),吉林、云南超过100人/平方公里,黑龙江、甘肃约为60人/平方公里,内蒙古和新疆约为20人/平方公里,西藏仅3人/平方公里。从人均耕地面积看,最小的广西人均耕地面积仅为0.066公顷,仅为最大的黑龙江人均耕地面积的18.18%。三是经济发展相对滞后。以人均GDP来衡量,虽然有超过全国平均水平的内蒙古,但也有与全国平均水平有较大差距的甘肃、黑龙江、广西等。可见,中国幅员辽阔,区域发展不平衡,这决定了各个区域必须走符合自身特点的高质量发展之路。因此,以边疆民族地区作为一个整体对其高质量发展水平展开评价,分析其区域差异及其根源,不仅可以为促进边疆民族地区经济高质量发展提供科学依据,还可以为深入探讨不同发展水平下的区域经济高质量发展之路提供方法借鉴。

(二)评价指标体系构建

习近平总书记指出:“高质量发展就是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展理念的发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。”[16]67高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,是新时代边疆民族地区建设的内在要求。

创新是推动高质量发展的第一动力,始终处于核心位置。在促进边疆民族地区高质量发展中,要坚持以科技创新驱动边疆民族地区高质量发展,深入实施创新驱动发展战略,更好发挥边疆民族地区的优势,提高边疆民族地区经济发展核心竞争力。本文借鉴欧进锋等[17]的研究,测量创新资金、人力投入强度,创新产出和成果转化水平,以及创新驱动发展成效,采用Ramp;D经费内部支出占地区GDP比重、Ramp;D人员全时当量、有效专利授权量、技术市场成交额、高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重、人均GDP占全国平均水平来反映创新发展水平。

协调是高质量发展的内生特点,也是衡量高质量发展的重要标准。协调是经济社会持续、健康发展的内在要求。协调发展贯穿于发展各方面全过程,其实践要求是深入实施区域协调发展战略,走合理分工、优势互补的发展道路,着力推动边疆民族地区经济建设与社会建设、物质文明和精神文明等领域的整体平衡。本文借鉴吕承超等[14]62-79的研究,不仅测量城乡协调水平,还测量产业协调水平、经济与社会协调发展水平,并采用第二产业占比、第三产业占比、城乡人均可支配收入比、城乡人均消费支出比、常住人口城镇化率、民生支出占一般预算支出比例来衡量协调发展水平,其中民生支出指各省区财政支出中教育、科技、卫生、社会保障和就业支出占GDP比重。

绿色发展是高质量发展的必然要求,是转变发展方式、实现可持续发展、高质量发展的必然选择。推动绿色发展,要求边疆民族地区高质量发展必须坚持发展和安全并重,坚持以生态优先、绿色发展为导向,着力推动生产方式和生活方式实现绿色化转型。借鉴李金昌等[15]4-14和张震等[18]的研究,测量节能减排和生态保护水平,选择亿元GDP固体废弃物排放量、亿元GDP废水排放量、亿元GDP二氧化碳排放量、生活垃圾无害化处理率、森林覆盖率、建成区绿地覆盖率、国家自然保护区占比来反映绿色发展水平。

开放是高质量发展的必由之路。实践中要求边疆民族地区在积极融入和服务构建新发展格局上下功夫,以打造法治化、市场化、国际化营商环境为抓手,立足资源禀赋、区位优势和产业基础,发挥好“边”的优势,着力发展开放型经济,提升高质量发展水平。本文借鉴杨沫等[19]的研究,测量外商投资水平、经济对外依存度和国际市场融入水平,采用实际利用外资额、进出口贸易占GDP比重和对外投资占GDP比重来衡量开放水平。

共享是中国特色社会主义的本质要求,也是高质量发展的根本目的。通过共享发展,促进社会公平正义的实现,增强人民群众的幸福感、获得感、安全感,让现代化建设成果更多更公平惠及人民群众。本文借鉴詹新宇等[20]和吴志军等[21]的研究,测量居民收入和消费、就业、医疗、教育和社会保障水平,采用人均可支配收入占全国平均水平、人均消费支出占全国平均水平、失业率、医疗卫生支出占财政支出比重、教育经费投入占财政支出比重、每万人拥有卫生机构床位数、每万人拥有卫生技术人员数和城乡养老保险覆盖率来反映共享发展水平。

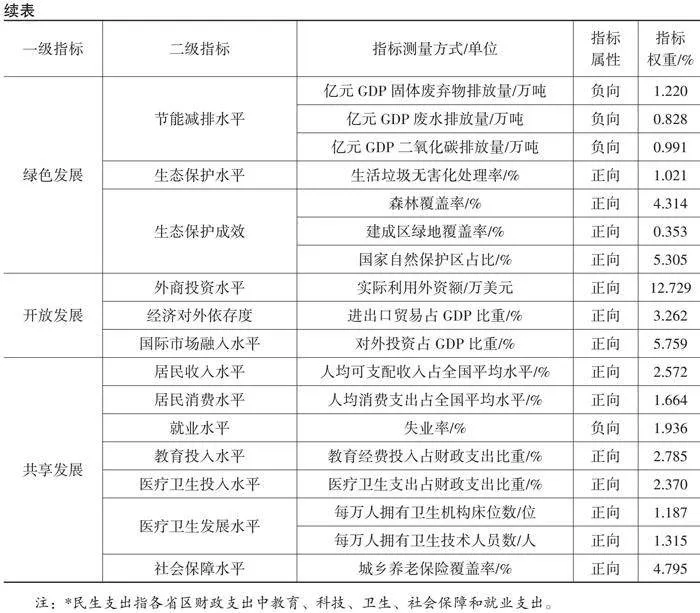

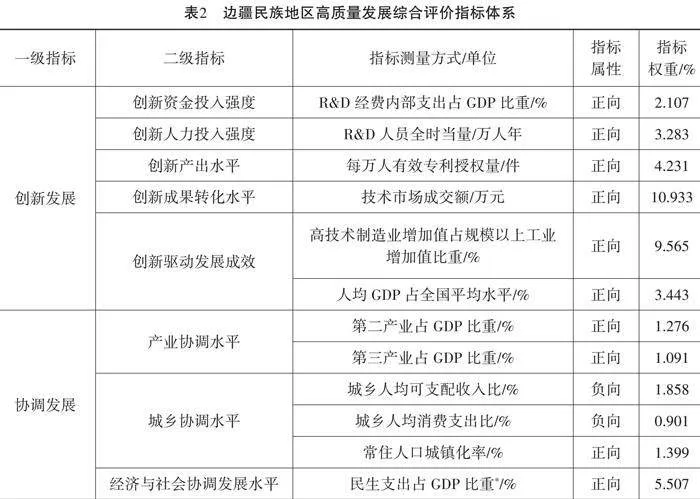

基于对高质量发展内涵的理解,本文以创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展为一级指标,并遵循科学性、可测性和数据可得性的原则,选取二级指标来构建边疆民族地区高质量发展综合评价指标体系,具体如表2所示。

(三)数据来源和分析方法

本文运用30个二级指标来测算9个省区2012—2021年高质量发展综合指数及子系统(即各一级指标)指数。各项指标的原始数据来源于中经网数据库、国研网数据库及相关省份历年统计年鉴。

对综合评价指数进行测算,其指标的赋权至关重要,赋权方法的科学性,直接影响到评价结果的合理性。学术界流行的赋权方法主要有熵值法、主成分分析法、直接赋值法、德菲尔法等,这些方法各有利弊。直接赋权法、德菲尔法等受主观因素影响较大,而主成分分析法虽不受主观因素影响,但有可能剔除一些对评价结果起到关键作用的因素,熵值法既可以避免主观因素的影响,又能克服主成分分析法因信息浓缩的原理会减少评价维度的短处。为此,本文借鉴徐雪等[22]的方法,采用熵值法给各项指标赋权,以此来测算边疆民族地区高质量发展综合评价指数。此外,边疆民族地区高质量发展与全国尤其是与东部发达地区发展水平相比存在较大的差距,其区域内部也会存在发展差距,这是毋庸置疑的客观事实。为进一步探究边疆民族地区高质量发展的时空差异程度及其来源,本文采用Dagum基尼系数对其趋势、总体差异、地区内和地区间差异进行分析,期望找出影响高质量发展的主要因素。

1.熵值法

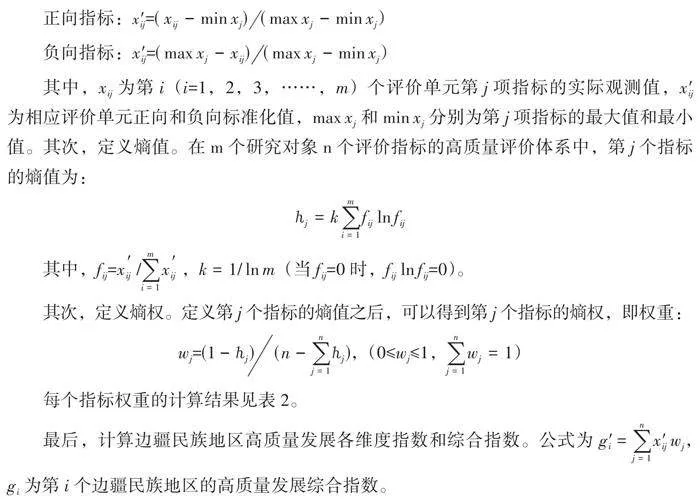

边疆民族地区高质量发展评价指标体系作为多指标、多维度的综合评价指标体系,需要选取多指标综合评价方法将多项指标合成为单一指数进行考察。将多项指标综合成边疆民族地区高质量发展综合指数,核心在于对各项指标进行赋权。本文采用加权函数法获得边疆民族地区高质量发展各子系统指数和综合指数。采用熵权法进行赋权,即是根据信息熵值的计算(根据各项指标初始值的差异程度)来确定评价指标体系的权重。其主要步骤如下:

首先,原始数据矩阵归一化。构建边疆民族地区高质量发展评价指标体系,设[m]研究对象[n]个评价指标的原始数据矩阵为[A=Xij],对其进行归一化后得到[R=(X'ij)min]。评价指标体系中包含正向、负向不同性质的指标,具体的代理指标变量之间尚存在量纲差异而导致缺乏可比性,因此采用极差标准化方法对原始数据进行标准无量纲化处理,消除量纲数据对评价结果的影响,使得指标之间具有可比性。正向指标和负向指标标准化公式如下:

正向指标:[x'ij]=[(xij−min xj)(max xj−min xj])

负向指标:[x'ij]=[(max xj−xij)(max xj−minxj])

其中,[xij]为第[i](i=1,2,3,……,m)个评价单元第j项指标的实际观测值,[x'ij]为相应评价单元正向和负向标准化值,[max xj]和[min xj]分别为第j项指标的最大值和最小值。其次,定义熵值。在[m]个研究对象[n]个评价指标的高质量评价体系中,第j个指标的熵值为:

[ℎj=ki=1mfijlnfij]

其中,[fij]=[x′ij ]/[i=1mx′ij ],[k=1/lnm](当[fij]=0时,[fijlnfij]=0)。

其次,定义熵权。定义第j个指标的熵值之后,可以得到第j个指标的熵权,即权重:

[wj]=[(1−ℎj)(n−j=1nℎj)],(0≤[wj]≤1,[j=1nwj=1])

每个指标权重的计算结果见表2。

最后,计算边疆民族地区高质量发展各维度指数和综合指数。公式为[g′i=j=1nx′ijwj],[gi]为第[i]个边疆民族地区的高质量发展综合指数。

2. Dagum基尼系数分解法

Dagum基尼系数是根据Dagum提出的按子群分解的基尼系数方法对地区差距进行测算,它不仅从整体上来描述了地区差异,还将地区差异分解为区域内差异、区域间差异和超变密度贡献三个部分。根据这一原理和中国边疆民族地区的实际,将其划分为3大区域,即东北(黑龙江、吉林、辽宁)、西北(新疆、内蒙古、甘肃)1、西南(西藏、云南、广西)。

Dagum基尼系数计算公式为:

[G=12n2μi=1kj=1kℎ=1nir=1njyiℎ−yjr]

在此,k=3。[yiℎ和yjr]分别为[i]地区、[j]地区的高质量发展水平,[G]表示整体基尼系数,[μ]为边疆民族地区高质量发展综合指数的平均值,[n]代表地区个数,[ni]和[nj]分别表示组内地区个数。

[μi≤...≤μj≤...≤μk]

基尼系数G分解为区域内差异的贡献[Gw]、区域间差异的净贡献[Gnb]和超变密度贡献[Gt],满足等式G=[Gw]+[Gnb]+[Gt]。区域内基尼系数[Gii]、区域内差异的贡献[Gw]、区域间差异的基尼系数[Gij]、区域间差异的净贡献[Gnb]和超变密度贡献[Gt]分别为:

[Gii=12ni2μiℎ=1nir=1niyiℎ−yjr]

[Gw=i=1KγiφiGii]

[Gij=1ninj(μi+μj)ℎ=1nir=1niyiℎ−yjr]

[Gnb=i=1Kj=1i−1(γiφi+γjφj)GijDij]

[Gt=i=1Kj=1i−1(γiφi+γjφj)Gij(1−Dij)]

其中,[γi]=[ni/n],[φi]=[γiμi/μ],[Dij=(dij−Pij)(dij+Pij)]表示不同地区高质量发展水平的相对差异;[dij]表示i地区和j地区高质量发展水平综合指数的差值。

[dij=0∞0y(y−x)fj(x)dxfi(y)dy]

[Pij=0∞0y(y−x)fi(x)dxfj(y)dy]

三、边疆民族地区高质量发展水平和变化趋势

(一)边疆民族地区高质量发展综合指数变化趋势

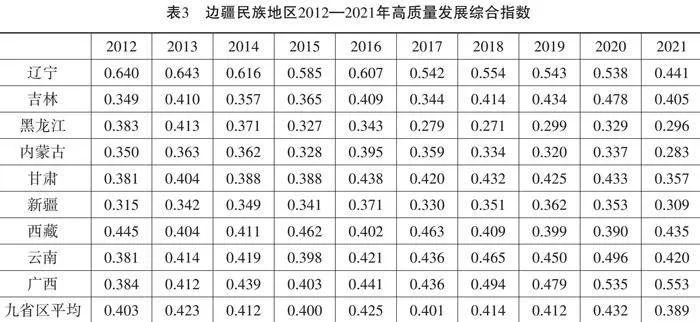

表3呈现了边疆民族地区高质量发展综合指数及其变动趋势。首先,边疆民族地区高质量发展综合指数整体呈现出波浪式下降趋势。具体而言,其高质量发展综合指数先是从2012年的0.403上升至2016年的0.425,再下降至2017年的0.401,然后再缓慢上升,至2020年达到最高点的0.432,但2021年则回落至0.389,与2012年相比下降幅度为3.47%。这表明边疆民族地区高质量发展的基础尚不稳定。

其次,各省区发展呈现分化之势。与2012年比,综合指数上升的仅有3个省区,分别是广西(44.01%)、吉林(16.05%)、云南(10.24%);而下降的有6个省区,其中,居前三位的是辽宁(-31.09%)、黑龙江(-22.72%)、内蒙古(-19.14%)。新疆和西藏则处于低水平的稳定状态,其与2012年相比的下降幅度分别为-1.90%和-2.25%。由此可见,10年来边疆民族地区发展的分化趋势相当明显。

最后,创新发展与开放发展不足是导致分化的主要推手。以辽宁和广西为例,与2012年相比,2021年辽宁五个子系统的指数变化分别为创新发展(-43.07%)、协调发展(18.59%)、绿色发展(-5.33%)、开放发展(-52.04%)、共享发展(-22.90%);相反,广西这五项指数变化则全部为正,分别为创新发展(133.52%)、协调发展(28.38%)、绿色发展(10.51%)、开放发展(145.70%)和共享发展(23.55%)。显而易见,对于边疆民族地区而言,创新发展、开放发展是推动实现高质量发展的主要动力。

(二)边疆民族地区高质量发展子系统指数变化趋势

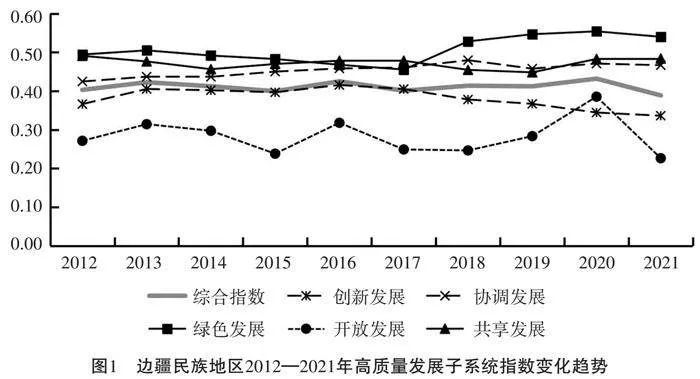

图1反映出2012—2021年边疆民族地区高质量发展综合指数及五个子系统指数的变化趋势。首先,从静态来分析,以2021年为例,五个子系统测算结果的排序为:绿色发展(0.540)gt;共享发展(0.484)gt;协调发展(0.467)gt;创新发展(0.336)gt;开放发展(0.226)。不难看出,绿色发展成效最为突出,这得益于国家重视生态文明建设,加大对环境保护投入力度,统筹推进山水林田湖草海湿地系统治理、农村生活污水治理、土壤污染防治,出台了一系列生态保护政策。同时,地方政府深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念,实行最严格的生态环境保护制度,深入打好污染防治攻坚战。但开放发展长期处于低位运行状态,这与边疆民族地区的区位优势和发展要求不相符合。这也表明边疆民族地区高质量发展的最大短板在于开放发展,其发展水平不高已经成为制约边疆民族地区高质量发展的主要因素。此外,创新发展自2017年之后也呈下滑趋势,2021年处于10年来的最低位,与2012年相比,其指数下降了8.19%。这佐证了上述关于“创新发展与开放发展不足是导致边疆民族地区发展分化的主要推手”的结论。

其次,从动态来分析,其演变趋势呈现如下特点:第一,创新发展水平呈现出波动下滑趋势。创新发展指数从2012年0.366上升到2016年的最高点0.415,再下降到2021年的0.336,为10年来的最低位。第二,协调发展水平小幅波动,但总体上呈现上升趋势。与2012年比,2021年其指数提高了10.14%。第三,绿色发展水平持续上升,尤其是2018年上升到0.528后一直处于高位运行,与2012年比,2021年其指数提高了9.31%。究其原因应是2018年正式实施环境保护税法,对大气、水、固体废物和噪声等排放进行征税,以鼓励企业减少污染物排放并促进环境保护,有效提升了边疆民族地区绿色发展水平。第四,开放发展水平几乎是低位运行,且波动性较为明显。其中,2020年该指数曾上升到10年来的高点0.386,但2021年则回落至0.226,下滑了41.45%。主要原因在于新冠肺炎疫情的冲击导致边境贸易遭受较大影响,外商投资减少或延缓,使得边疆民族地区开放发展水平出现明显下降。第五,共享发展水平基本保持稳定。2012年该指数为0.491,其间也曾下滑至2019年的0.448,但随后又上升到2021年的0.484。

(三)边疆民族地区三大区域高质量发展变化趋势

为了全面掌握边疆民族地区的区域发展动态,本文将9个边疆民族省区划分为东北、西北和西南三大经济区域,并对三大经济区域高质量发展综合指数和各子系统指数进行分析。

1.三大区域之间的综合指数差距逐步缩小

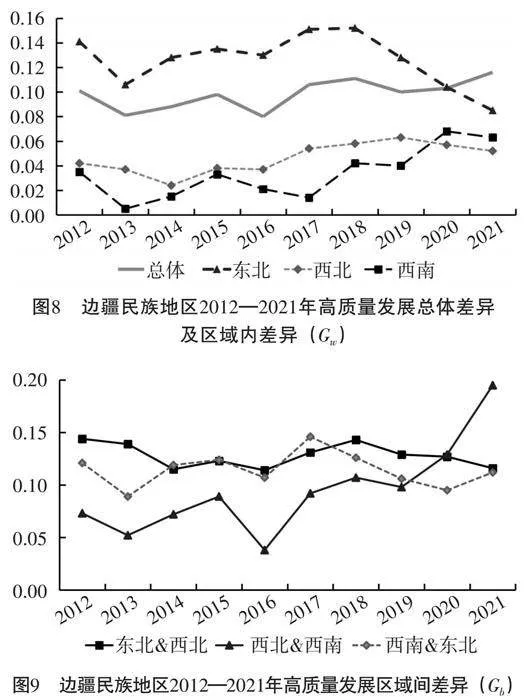

图2显示了三大区域高质量发展综合指数及其变化趋势。从整体来判断,边疆民族地区高质量发展综合指数呈现西南优于西北,西北优于东北的格局,但三大区域综合指数的差距逐步缩小。从变化趋势来看,三大区域高质量发展水平波动性较大,东北地区高质量发展呈现先上升后下降的态势,西北地区则基本保持稳定,西南地区从2015年走出低谷后连续多年保持高位运行,但2019—2021年出现较明显的下降趋势,表明近几年来西南地区的高质量发展压力逐步增强。

2.三大区域高质量发展各子系统指数变化特征

图3~图7反映了三大区域各子系统指数的运行态势。(1)创新发展指数趋于收敛。西南地区该指数总体上看比西北、东北地区高,其运行轨迹是“降—升—降”,从2019年的最高点(0.547)下滑到2021年的0.487;东北地区呈“升—降—升—降”趋势,2021年降到0.449;西北地区则是从2012年的最高点0.508下降后,大致呈“L型”走势,2021年为0.466。(2)协调发展指数“双降一升”。该指数东北地区高于西北、西南,但其指数从2015年高点一直下行,2021年为10年来的最低点(0.520);西南地区则从2012年的(0.486)一路走低至2021年的最低点(0.422);西北地区则呈“倒U型”走势,从2012年的0.528下降至2016年的0.425后一直上升,2021年达到0.505。(3)绿色发展指数总体呈“V型”走势。西北地区是标准的“V型”走势,从2012年的0.540下降到2017年的0.431后走出上升通道,至2021年达到0.544;西南、东北则经历前期的小幅波浪式发展之后,分别于2015年、2017年走出低谷,东北地区2021年上升至10年来的最高点0.501,但西南地区在2020年达到0.530的高点后,于2021年再度回落至0.475。(4)开放发展指数差异较大。西南地区总体发展水平要高于东北、西北地区,但其走势在2016年的最高点(0.525)后,呈阶梯式下滑走势,2021年下滑至10年来的最低点(0.416);西北地区从2012年的最低点缓慢上升到2017年的0.461后,再次下降至2019年的次低点(0.362),进而走出“V型”反转,2021年达到0.439,实现对西南地区的反超;东北地区则一直处于低位运行,除2016年突破0.4关口(0.414)外,其余年份均在0.380的水平上下小幅波动,但2021年却跌至10年来的最低点(0.362)。(5)共享发展指数西南地区大幅高于东北和西北。西南地区该指数一直处于高位运行状态,且波动幅度不大,2021年上升至最高点0.580;西北地区该指数基本在0.45左右波动,但波幅不大,2012年为0.445,2017年曾达到0.504,2021年为0.457;东北地区该指数相对较低,基本稳定在0.411至0.459区间,2021年为0.435。

四、边疆民族地区高质量发展的地区差异

以上的实证分析表明,边疆民族地区的高质量发展存在较大的差异。那么,这一差异是如何产生?应如何解释?本文采用Dagum基尼系数分解法,对边疆民族地区高质量发展水平的总体差异及区域内(Gw,如西南地区)基尼系数、区域间(Gb,如东北—西北等)基尼系数、超变密度(Gt)基尼系数及其贡献率进行测算,以进一步揭示边疆民族地区高质量发展的区域差异程度及其来源。其中,区域内基尼系数反映各区域内部水平的差异程度,区域间基尼系数反映各区域之间的差异,超变密度基尼系数反映不同区域交叉重复部分带来的差异。

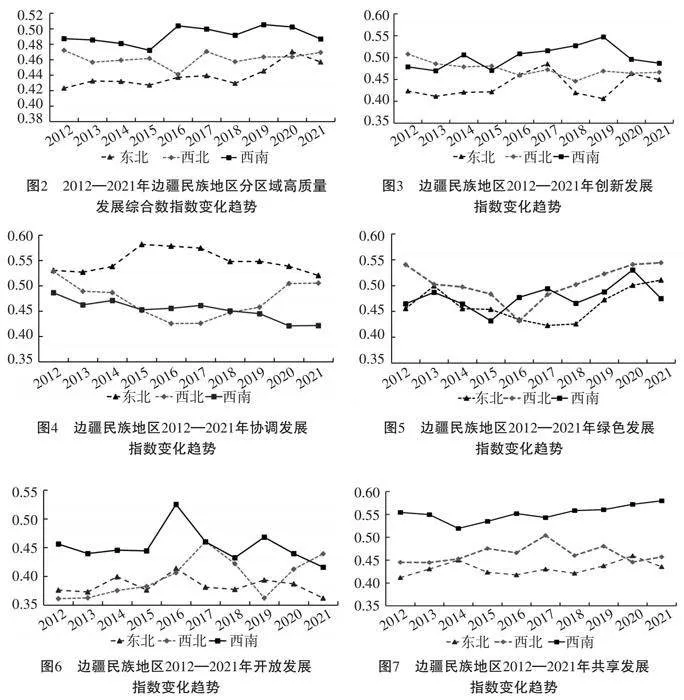

(一)边疆民族地区高质量发展的总体差异及区域内差异

图8展示了边疆民族地区高质量发展的总体差异以及区域内差异Gw。首先,从总体差异上看,10年间基尼系数在0.101~0.116之间小幅波动,表明边疆民族地区高质量发展的整体差异呈扩大之势。与2012年相比,2021年的基尼系数扩大了14.85%,年均增长幅度为1.39%。其次,从其变动趋势来看,以2016年为分水岭,之前基尼系数呈下降之势,2016年下降至0.08;此后基尼系数呈现小幅波动上升,2021年扩大到10年间的最高点(0.116)。再次,从区域内差异上看,总体而言三大区域的基尼系数由高到低依次为东北gt;西北gt;西南地区。东北地区基尼系数长期处于较高水平,但2018年以后逐年下降,2021年的基尼系数为0.085,比2012年下降了39.72%,年均下降5.19%。与东北地区相反,西北地区和西南地区区域内差异不大,但其上升的态势较明显,2021年西北地区的基尼系数为0.052,比2012年扩大了23.8%,年均增长幅度为2.4%;2021年西南地区的基尼系数为0.035,比2012年扩大了80%,年均增长幅度为6.7%,且其基尼系数在2020年、2021年连续两年超过西北地区。

(二)边疆民族地区高质量发展的区域间差异

图9展示了边疆民族地区高质量发展的区域间差异(Gb)及其变化趋势。从三大区域的变化趋势上看,总体而言“东北—西北”区域间的差异呈波浪式缩小之势,其基尼系数在0.114~0.144区间内运行,2012年为其最高点(0.144),2021年为0.116,比2012年下降了19.4%。“东北—西南”区域间的差异也呈小幅下降的趋势,其基尼系数从2012年的0.121下降至2021年的0.112,下降幅度为8.03%,年均下降0.78%。与此相反,“西北—西南”区域间的差异则呈扩大趋势,其基尼系数2021年达到0.195,与2012年(0.073)相比扩大了167.12%,年均扩大10.32%。主要原因在于西北地区内部的协同化程度较低,交通、信息化等基础设施依旧薄弱,产业承接和吸引国内外企业投资的能力有限,未能借助“一带一路”共建的机遇实现更好的向西开放,经济发展质量明显低于西南地区[23],导致西北—西南地区的区域间基尼系数大幅上升。

(三)边疆民族地区高质量发展区域差异三大来源的贡献率

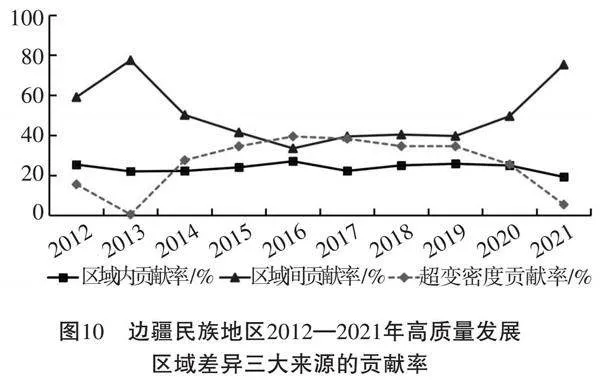

图10展示了边疆民族地区高质量发展区域差异三大来源的贡献率。首先,区域内差异的贡献率大约稳定在20%~30%之间,平均贡献率为23.8%,这表明边疆民族地区高质量发展区域内的差异不大、贡献率不太高、波动幅度也不大。其次,区域间的差异贡献率大体呈“倒U型”的变化趋势,波动幅度大,最高的为2013年的77.48%,最低的为2016年的33.5%,平均贡献率为50.6%,这表明边疆民族地区高质量发展区域间的差异大、贡献率大。再次,超变密度的平均贡献率为25.6%。由此可知,区域间差异是影响三大区域高质量发展的主要因素之一。究其原因主要有三个方面:第一,东北、西北和西南地区资源要素禀赋差异较大,发展不平衡不充分,尤其是在教育、医疗卫生等基本公共服务领域的投入上存在较大差异;第二,东北、西北地区人才流出较为严重,创新发展能力偏弱,尚未完全建立起现代化产业体系,导致经济发展的内生动力不足;第三,相较于西南地区,东北和西北地区未能有效发挥自身的区位优势和政策优势,对外开放发展水平不高,产业承接和吸引国内外企业投资的能力有限。

五、边疆民族地区高质量发展时空差异的影响因素

上述分析表明,边疆民族地区高质量发展存在较为明显的时空差异。为进一步探讨其影响因素,本文借鉴赵丹玉和崔建军[24]的方法,选取经济发展水平([Lngdp])、金融支持水平([Fina])、城镇化水平([Urb])、科技创新水平([Tec])、财政支出水平([Gov])、基础设施水平([Infs])和产业结构升级水平([Ind])作为解释变量,采用地理探测器模型分析各变量对边疆民族地区高质量发展时空差异的影响。其中,经济发展水平以人均GDP的对数值来衡量,金融支持水平采用金融机构年末存贷款余额占GDP比重来衡量,城镇化水平采用城镇人口占地区总人口的比重来衡量,科技创新水平采用技术市场成交额来衡量,财政支出水平采用财政支出占GDP比重来衡量,基础设施水平采用人均道路面积来衡量,产业升级水平采用第三产业产值与第二产业产值比重来衡量,数据来源于历年《中国统计年鉴》、中经网数据库、国研网数据库等。

(一)主要影响因素

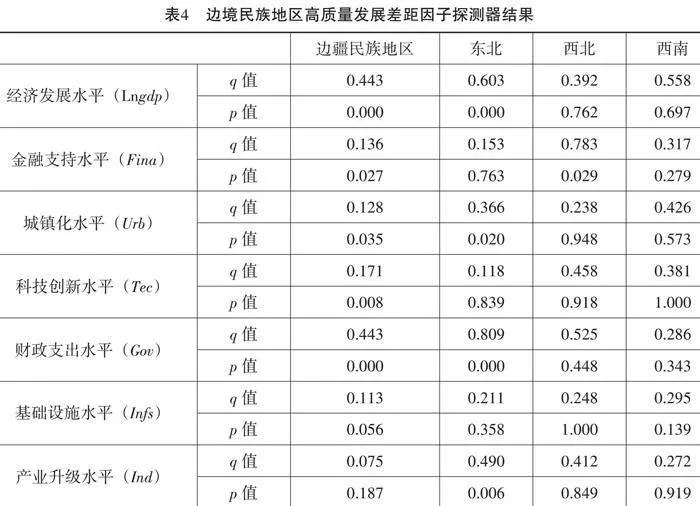

因子探测器模型分析结果(表4)显示,边疆民族地区的经济发展水平和财政支持水平的q值都是0.443,对边疆民族地区高质量发展差距的作用力较强,而基础设施水平和产业升级水平的q值仅为0.113、0.075,对边疆民族地区高质量发展差距的作用力较弱。对于东北地区而言,经济发展水平、财政支出水平和产业升级水平对地区高质量发展差距的作用力较强,其中经济发展水平、财政支出水平的q值均超过0.6,而科技创新水平、金融支持水平的作用力较弱,q值均不足0.2;对于西北地区而言,金融支持水平、科技创新水平和财政支出水平q值分别为0.783、0.458、0.525,对西北地区高质量发展差距的作用力较强,其中金融支持水平超过0.7,而城镇化水平、基础设施水平的作用力较弱;对于西南地区而言,经济发展水平、城镇化水平的q值分别为0.558、0.426,对西南地区高质量发展差距的作用力较强,而财政支出水平、产业升级水平的作用力较弱,仅为0.286、0.272。随着时间的推移,如图11所示,基础设施水平、财政支出水平的作用力呈现“倒U型”变化趋势,经济发展水平、科技创新能力、城镇化水平的作用力呈下降趋势,金融支持水平呈现“正U型”增长趋势,而产业升级水平表现出“J型”增长态势。从整体上看,产业升级水平、基础设施水平等因素较好地解释了边疆民族地区高质量发展的时空分布格局,要着力增强金融支持力度,加快推进产业结构转型升级,进而更好地推进边疆民族地区高质量发展水平。

(二)影响因素的空间异质性

从表4可以看到,经济发展水平等指标在不同地区存在空间异质性。财政支出水平、产业升级水平对各地区的作用力为东北gt;西北gt;西南;经济发展水平对各地区的作用力为东北gt;西南gt;西北,金融支持水平、科技创新水平对各地区的作用力为西北gt;西南gt;东北,城镇化水平对各地区的作用力为西南gt;东北gt;西北,基础设施水平对各地区的作用力为西南gt;西北gt;东北。同时,不同边疆民族地区主要影响因素也存在异质性。东北地区q值前三位因素为经济发展水平、财政支出水平、产业升级水平,西北地区高质量发展差距与金融支持水平、科技创新水平和财政支出水平的敏感度较高,经济发展水平、城镇化水平和科技创新水平对高质量发展差距的作用力较强。

(三)影响因素的交互作用

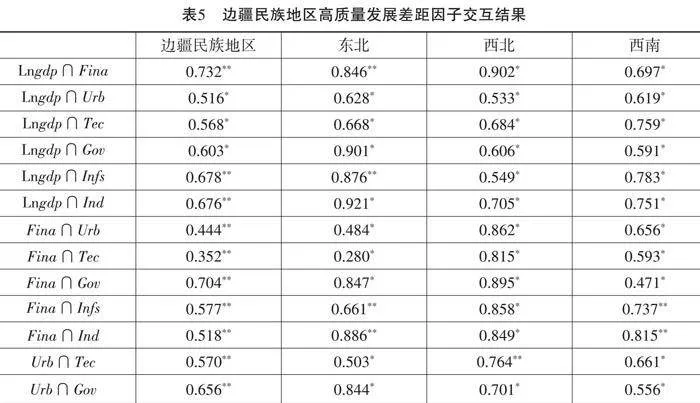

不同因素交互表现为双因子增强或非线性增强。双因子增强或非线性增强表明任何两个因素共同作用均会增加对边疆民族地区高质量发展差距的解释力(表5)。从整体上看,经济发展水平[∩]金融支持水平、科技创新水平[∩]财政支出水平、金融支持水平[∩]财政支出水平是边疆民族地区高质量发展差距的主导交互因子。对于东北地区而言,主导交互因子分别为经济发展水平[∩]产业升级水平、城镇化水平[∩]产业升级水平、财政支出水平[∩]产业升级水平。对于西北地区而言,经济发展水平[∩]金融支持水平、金融支持水平[∩]城镇化水平、金融支持水平[∩]财政支出水平是主导交互因子,其值均超过0.9;对于西南地区而言,主导交互因子分别为金融支持水平[∩]产业升级水平、财政支出水平[∩]产业升级水平、经济发展水平[∩]基础设施水平。由此可见,经济发展水平、金融支持水平、财政支出水平、产业升级水平和城镇化水平构成主导交互的重要因子,对边疆民族地区高质量发展发挥着重要作用。

六、结论与建议

(一)主要结论

基于高质量发展的内涵和边疆民族地区发展实际,本文构建了以创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展和共享发展为一级指标,并借鉴已有的研究,选取30项指标为二级指标的边疆民族地区高质量发展综合评价指标体系。运用熵值法测算了2012—2021年边疆民族地区高质量发展的综合指数及五个子系统指数,在此基础上,利用Dagum基尼系数对边疆民族地区高质量发展的总体差异和三大区域的区域内差异、区域间差异、超变密度差异及其贡献率进行了分析,进而采用地理探测器模型分析边疆民族地区高质量发展时空差异的影响因素,得到如下主要结论:

1.边疆民族地区的高质量发展水平依然较低

本研究采用综合指数来衡量边疆民族地区高质量发展水平,其综合指数值介于0~1之间,从理论上讲其值越大,评价的结果就越佳。但从评价结果来看,2012—2020年,边疆民族地区高质量发展综合指数在0.400~0.432之间波动,2021年下滑至这10年的最低点(0.389)。如按0.8~1为优、0.6~0.8以下为良、0.4~0.6以下为中、0.2~0.4以下为差、0.2以下为最差的标准来判断,那么边疆民族地区高质量发展综合指数在前九年处于中等偏下水平,2021年则跌落至“差”的等次。

2.开放发展和创新发展依然是突出短板

从整体上看,2021年边疆民族地区创新发展和开放发展的指数分别为0.336、0.226。开放发展指数在2012年至2020年9年间,基本上在0.271~0.386区间内小幅波动,但在2021年则跌落至10年间的最低(0.226),按综合指数评价的优劣标准来衡量,几乎落入“最差”的等次。创新发展指数也是在2021年跌至10年间的最低点(0.336),与2012年相比,下降了8.2%。按综合指数评价的优劣标准来衡量,创新发展水平也处于“差”的等次。

3.区域高质量发展的差异呈现出扩大之势

边疆民族地区高质量发展的整体差异呈扩大之势,区域整体基尼系数不降反升,从2012年的0.101,上升到2021年的0.116,10年间扩大了14.85%。这实际上反映出边疆民族地区发展不平衡仍在进一步扩大,进而从一个侧面折射出其高质量发展依然较低。进一步分析发现,区域间的差异是导致边疆民族地区区域整体差异扩大的主要因素,这可从区域间差异的贡献率中得到佐证。从区域间差异的贡献率来看,其运行大体呈“倒U型”的变化趋势,最高年份为2013年(77.48%),最低的是2016年(33.5%),2021年再上升到75.29%,平均贡献率达到50.6%。可见,区域间的差异是影响三大区域不平衡发展的主要因素之一,进而影响到边疆民族地区的高质量发展。

4.经济发展水平、金融支持水平、财政支出水平、产业升级水平和城镇化水平是边疆民族地区及部分地区高质量发展的共同主要影响因素,但作用强度不同;同一影响因素在不同地区存在空间异质性,不同地区高质量发展差距主要影响因素也存在异质性,各影响因素之间交互作用均强于单因素。

(二)对策建议

基于以上的研究结论,本文对进一步推动边疆民族地区高质量发展提出如下主要对策建议:

1.坚持从边疆民族地区实际出发推动创新发展

创新是引领发展的第一动力。创新发展基础在教育、核心在科技、关键在人才,根本在于打造发展新优势、催生发展新动能。本文实证研究的结论,证实了创新发展水平低、能力弱是制约边疆民族地区高质量发展的短板弱项之一。从这个意义上看,能否在创新驱动发展上下足硬功夫、走出新路子、取得新突破,是推动边疆民族地区高质量发展的关键之举。与发达地区相比,创新人才匮乏、平台较少、环境不优、投入不足、成果不多、重点不突出、成果转化率低等,是边疆民族地区推动创新发展的瓶颈。为此,边疆民族地区推动创新发展的关键在于从本地区实际出发,“因地制宜、扬长补短,走出适合本地区实际的高质量发展之路”[2]533。要深入实施创新驱动发展战略,以突破各省区重点产业核心技术、关键技术,推动产业转型升级为重点,在引进创新人才、支持企业搭建创新平台、完善科技创新投入机制、优化创新生态等方面聚焦发力,出台务实管用的支持政策,推动创新链产业链资金链人才链深度融合,促进创新这一“关键变量”加快转化为高质量发展的“最大增量”。

2.坚持在服务和融入新发展格局中推动开放发展

“坚持高水平对外开放,加快构建以国内循环为主体、国内国际大循环相互促进的新发展格局”[1]23,是党的二十大作出的重大战略部署,是新时代新征程推动高质量发展的关键举措。随着对外开放的深入发展,尤其是在高质量共建“一带一路”、推动西部大开发形成新格局、推动东北全面振兴取得新突破等国家战略深入实施的背景下,边疆民族地区对外开放的优势正在日益凸显。然而,本研究的实证分析发现,当下边疆民族地区的开放发展虽小有成效,但仍处于较低水平状态。坚持在服务和融入新发展格局中推动开放发展,着力补齐对外开放水平低的短板,是推动边疆民族地区高质量发展的不二选择。为此,各省区“要找准自己在国内大循环和国内国际大循环中的位置和比较优势,把构建新发展格局同实施区域重大战略、协调发展战略、主体功能区战略、建设自由贸易试验区等有机衔接起来,打造改革开放新高地”[16]371。要注重挖掘和利用好各自的区位优势、政策优势,围绕提升开放发展水平,加快推进规制、管理、标准等制度型开放,对接高标准国际经贸规则,着力优化法治化、市场化、国际化营商环境,加快建设更高水平开放型经济新体制,深度融入推动京津冀协同发展和建设长江经济带、粤港澳大湾区等国家重大战略,打造国内国际双循环的交汇地。

3.坚持在补短板扬优势中培育壮大现代产业体系

建设现代化产业体系是推动高质量发展的重要任务。边疆民族地区要依托丰富的自然资源和现有基础,将自身区位优势和资源优势创造性地转化成经济效能,在重点抓好传统产业转型升级的基础上,重点培育壮大一批新能源、新材料以及文化旅游等特色优势产业,加快构建具有边疆民族地区特色的现代化产业体系,增强边疆民族地区自我发展能力。同时,要以沿边开放为平台,重点发展与邻国在资源、技术、生态、市场等方面具有优势互补的产业,实现产业共建共享、互利共赢。

4.坚持在破解发展不平衡中推动区域协调发展

协调发展是破解区域发展不平衡不充分的重大举措,也是推动高质量发展的内在要求。从现实来看,边疆民族地区不仅与内地尤其是沿海发达地区之间发展不平衡不充分问题较为突出,其内部的城市与乡村、内陆与边境、经济社会发展与生态环境保护等也存在发展不平衡不充分的现象。为此,边疆民族地区要全面推进乡村振兴,尤其是要加大对乡村教育、医疗卫生和社会保障等方面的投入力度,逐步提高基本公共服务供给能力和保障水平,推进城乡基本公共服务均等化,让发展成果更多惠及各族群众。要深入推进新时代固边兴边富民行动,在着力改善公共基础设施和基本公共服务、培育壮大边境地区产业、加强边境治理能力建设、打造各民族共建共享共居共乐共事共学的社会结构和社会条件、促进各民族交往交流交融等方面打出政策“组合拳”,务实推进边境地区的现代化建设,促进边境地区的繁荣发展,边民安居乐业。要更好统筹生态环境保护与经济社会发展,通过生态补偿、绿色金融等政策创新,强化生态文明体制机制建设,加强生态环境基础设施建设投入力度,加大对石漠化、荒漠化地区的治理力度,着力推进山水田林湖草沙综合治理,筑牢边疆民族地区生态安全“绿色屏障”,促进生态环境保护与经济社会高效协调发展。

[参考文献]

[1] 习近平.习近平著作选读:卷1[M].北京:人民出版社,2023.

[2] 习近平.论把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局[M].北京:中央文献出版社,2021.

[3] 习近平对毛南族实现整族脱贫作出重要指示:把脱贫作为奔向更加美好新生活的新起点" 再接再厉继续奋斗让日子越过越红火[N].人民日报,2020-05-21(1).

[4] 郑宇.当前中国边疆民族地区经济发展态势与突显问题解析[J].西南民族大学学报(人文社科版),2020(3):1-7.

[5] 邹丽娟,赵玲.边疆民族地区实现高质量发展与铸牢中华民族共同体意识的辩证逻辑[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2020(6):12-17.

[6] 平维彬.边疆民族地区铸牢中华民族共同体意识的整合实践与价值刍议:基于“国家治理现代化”的视角[J].贵州民族研究,2022(5):1-7.

[7] 王超品.边疆民族地区高质量发展的内涵、困境及实现路径[J].云南大学学报(社会科学版),2021(4):130-137.

[8] 凌经球.边疆民族地区高质量发展的理论内涵、现实困境与突破路径:基于广西的分析[J].广西民族研究,2022(5):171-179.

[9] 黄东辉.边疆民族地区经济发展路径研究:基于西藏自治区的分析[J].贵州民族研究,2021(5):80-88.

[10] 王喜莎,李金叶.边疆民族地区实现绿色发展的路径研究:基于新疆维吾尔自治区的分析[J].贵州民族研究,2023(1):144-148.

[11] 程清雅.高质量发展评价指标体系构建及应用[J].统计与决策,2022(24):28-32.

[12] 杜雨霈,王文举,杨波.西部城市发展质量评价及影响因素研究[J].宏观质量研究,2022(4):107-117.

[13] 苗峻玮,冯华.区域高质量发展评价体系的构建与测度[J].经济问题,2020(11):111-118.

[14] 吕承超,崔悦.中国高质量发展地区差距及时空收敛性研究[J].数量经济技术经济研究,2020(9).

[15] 李金昌,史龙梅,徐蔼婷.高质量发展评价指标体系探讨[J].统计研究,2019(1).

[16] 习近平.习近平著作选读:卷2[M].北京:人民出版社,2023.

[17] 欧进锋,许抄军,刘雨骐.基于“五大发展理念”的经济高质量发展水平测度:广东省21个地级市的实证分析[J].经济地理,2020(6):77-86.

[18] 张震,刘雪梦.新时代我国15个副省级城市经济高质量发展评价体系构建与测度[J].经济问题探索,2019(6):20-31+70.

[19] 杨沫,朱美丽,尹婷婷.中国省域经济高质量发展评价及不平衡测算研究[J].产业经济评论,2021(5):5-21.

[20] 詹新宇,崔培培.中国省际经济增长质量的测度与评价:基于“五大发展理念”的实证分析[J].财政研究,2016(8):40-53+39.

[21] 吴志军,梁晴.中国经济高质量发展的测度、比较与战略路径[J].当代财经,2020(4):17-26.

[22] 徐雪,王永瑜.中国乡村振兴水平测度、区域差异分解及动态演进[J].数量经济技术经济研究,2022(5):64-83.

[23] 高云虹,张彦淑,杨明婕.西部大开发20年:西北地区与西南地区的对比[J].区域经济评论,2020(5):36-51.

[24] 赵丹玉,崔建军.多维城乡差距的再测度、时空差异及影响因素[J].华南农业大学学报(社会科学版),2023(5):112-127.

[责任编辑:张明慧]

1 全国31个省级单位(港澳台不在统计范围之内)的人口规模可划分为五个等级:8 000万人以上的超大规模区域有山东等4个省,5 000万以上至8 000万以下的人口较大规模区域有河北等4个省(自治区),2 000万以上至5 000万以下中等规模的区域共有18个省(自治区、直辖市),1 000万以上至2 000万以下的有海南、天津2个省(市),1 000万以下的有西藏、青海、宁夏3个。

1 为便于计算,将内蒙古与甘肃、新疆归为西北地区。

[作者简介]凌经球(1955— ),男,中共广西区委党校/广西行政学院经济学教研部二级教授,研究方向:区域经济、民族问题、乡村振兴;支宇鹏(1992— ),男,博士,中共广西区委党校/广西行政学院经济学教研部讲师,研究方向:区域经济、对外开放。

[引用格式]凌经球,支宇鹏.边疆民族地区高质量发展水平测度、时空差异及影响因素[J].南宁师范大学学报(哲学社会科学版),2024,45(3):94-114.