小学数学课堂结构化教学策略探析

李俊华

【摘 要】结构化教学,教师设计课堂教学活动构建以学习者为中心的知识结构和教学资源,此类教学活动可以从组建结构化知识群、编制结构化习题组、创设结构化问题链、创建结构化板书四条路径建构新型的结构化教学模式,搭建课堂教学的结构化环境。

【关键词】结构化 课堂教学 整体性

一、组建结构化知识群,突显课程内容整体性

课堂教学中的教学内容是师生互动的资源,教师通过教学内容实施教学行为,学生通过教学内容参与学习活动。《义务教育数学课程标准(2022年版)》明确提出“注重教学内容的结构化”,在教学中要重视对教学内容的整体分析,帮助学生建立对未来学习有支撑意义的结构化数学知识体系。教师在教学中不仅要关注本课新授教学内容,还要了解学生知识储备,明晰教材包含的概念、原理及它们之间的本质关系,更要有一定高度的站位和立意,从整体、系统的视角,将结构化教学作为教学设计的重要原则,关联本领域各学段及本单元各个知识点的内容,进行大单元整体设计,整体建立结构化知识群。

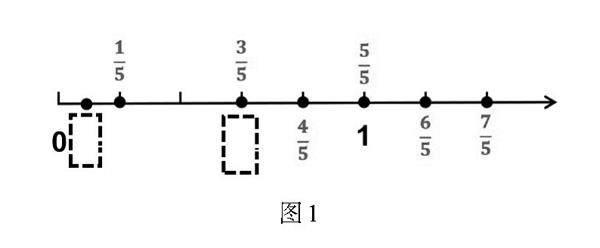

例如,在人教版三上“几分之几”的教学中,教师设计例题(如图1):“思考黑点所在位置表示的分数,填在虚线框中。”本题意在让学生先巩固“几分之一”知识,再拓展到理解几分之几是由几分之一累加的数学本质。题中,把第一个黑点放在第一格,建立计数单位表象,后续几个黑点逐步引导学生完成需要用几个几分之一累加完成几分之几,最后突破单位1的局限,思考大于1的几分之几。在学生能顺利理解几分之几后,引导学生进一步思考大于1、小于1、等于1的位置为什么都能找到几分之几,使学生深刻理解几分之几的数学本质,这样的设计关联几分之一,又联结五年级假分数的课程内容,通过前延后续,整体建构分数的知识结构。

二、编制结构化习题组,建构教学内容有序性

数学习题是课程内容的文本呈现,是师生传递数学知识、承载课程内容的表现方式,也是课堂教学活动中配置性的教学资源。教师通过编制相互联系、相互作用、逐层推进的结构化习题组,创设思辨式问题情境,构建学生丰富的数学活动。结构化习题组中的习题不仅强调表征形式上具有重复性、关联性、连续性,而且习题之间还要有紧密的内在关联,呈现梯度层次的逻辑关系。一般通过条件重置、问题重置创设,在不变中创造变,以不变应万变,从而引导学生进行深度质疑、评价,不断产生新的认知冲突和创新性结论。

例如,在人教版六上“分数除法”单元中例7的教学中,笔者对原题进行改编形成题组:(1)一条道路长1800米,甲队单独修12天完成,乙队单独修18天完成,如果两队合作修,多少天才能完成?(2)一条道路长1千米,甲队单独修12天完成,乙队单独修18天完成,如果两队合作修,多少天才能完成?(3)一条道路长a米,甲队单独修12天完成,乙队单独修18天完成,如果两队合作修,多少天才能完成?(4)(回到原题)一条道路,甲队单独修12天完成,乙队单独修18天完成,如果两队合修,多少天才能完成?题组中创设的情境和要解决的问题不变,通过调整条件中的数据信息,促进学生解题思路的逐级进阶,从个例的方法迁移到一类题的解题策略,初步建构工程问题模型,理解工程问题的本质,在不变与变中引导学生进行深度质疑、举一反三、内化迁移、归纳提升。

三、创设结构化问题链,彰显数学思维逻辑性

教师在课堂教学中创设一定的问题情境,引导学生通过一系列思维活动,运用已有的知识经验,对所给的问题模块不断重新建构,在建构中顿悟解决问题的内核,从而完成预定目标的创造性数学活动,这就是问题链。在具体的课堂教学中,教师可以搭建大问题框架,以大问题为发端不断生成子问题,这些子问题之间如果有相互促进的关系,就能形成一个具有层次性、关联性的有机整体,这个有机整体就是结构化问题链,它们从形式上环环相扣;从内容上,问题链中每一主干问题均直指教学目标;从教学目标上,形成的子问题之间前连后续,步步深入数学知识的本质。

例如,俞正强老师在“植树问题”课上设计的两道习题:1.一条道路长20米,5米种树一棵,共种几棵?2.一条道路长20米,5米分一段,共分几段?在这两个问题框架下,俞老师动态生成以下的问题链:(1)怎么解?理由是什么?(2)习题1和习题2相同与不同在哪里?(3)点和段有什么关系?(4)生活中植树工人把树种在点上,还有什么事情能做在点上?(5)第一组小朋友领了5棵树去种,可是到现场一看,发现一头连着一栋房子,怎么办?(6)第二组小朋友领了5棵树去种,可是到现场一看,发现两头都连着一栋房子,怎么办?该课例中俞正强老师用两道习题构建整节课的问题支架,推动学生进行深度探究。虽然整节课只有两道习题,但俞老师根据动态生成的教学资源,巧妙追问,衍生出一系列逻辑关系紧密的子问题,引导学生由此及彼,直击教学的难点、争议的矛盾点、学生的易错点,激发学生探究问题的激情,深入探索数学问题的本质,创设课程内容的结构化教学环境。

四、创建结构化板书,呈现知识建构过程性

板书是小学数学课堂教学中以文字、符号、线条、图形等形式呈现在黑板上的教学信息,是记录师生互动中知识不断重构的思维过程。好的板书设计能直接影响学生对知识的理解与掌握,还能诱发学生分析、比较等思维活动。创设有价值的板书应注重板书的结构化特征。教师不仅要在动态生成的资源中提炼关键词,利用关键词记录教学过程,更要在整合关键词的过程中,注重关键词的层次关系、逻辑关系,要利用线条、符号把这些关键词连成一个整体。

结构化的板书编排后,并不是弃之不顾或者泛泛而谈,而是要充分利用板书,精心设问,挖掘板书设计的内在价值,进行横向和纵向关联,剖析关键词之间的关系和数学本质,从而系统地构建整节课的结构化教学环境。

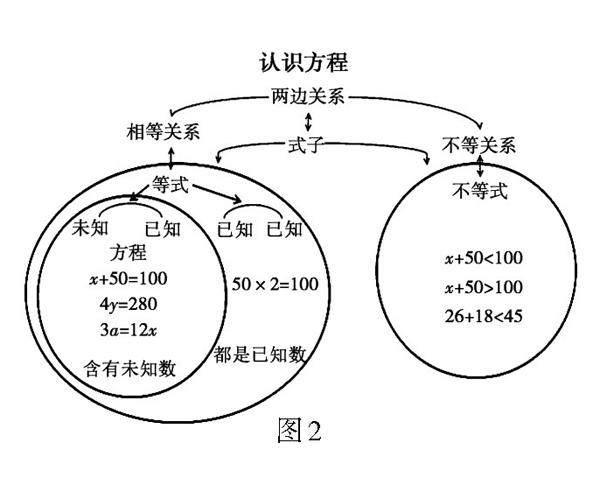

例如,图2中的板书设计是某教师在教学苏教版五下“认识方程”一课中的板书设计,这位教师随着课堂教学的不断推进,以“相等关系”“不等关系”等简明扼要的关键词归纳教学内容,他在归纳时注重编排的有序性,利用线条、符号对关键词进行分类整理,重组形成网状结构图,使结构图简明清晰。同时,教师在板书设计结束后没有就此放手,而是进一步追问:“请同学们一起回顾,我们是怎么认识方程的?”组织学生以小组为单位讨论这个问题,并引导学生汇报总结,得到等式与方程的关系、方程的本质、不等式与等式的关系等等。该教师充分利用这个结构图,对知识进行全面的回顾和梳理,在此基础上归纳、拓展、完善板书,引导学生开展更深层次的思考和应用。

(作者单位:福建省厦门市思明第二实验小学)