“三环十步”:结构化学习的教学指导策略

杨梅芳 吴玉国

摘要:运用“搭梯子—找钥匙—开窗户”的教学策略实践结构化教学。整体理解知识结构体系,画出自我理解的知识结构图:读历史、明本质,读教材、懂体系,知逻辑、识结构。深度分析认知结构,画出思维进阶的认知层级图:读学生、明起点,创学材、造学程,认地图、知路径。突出评价促进素养提升,构建以思维为核心的素养发展结构图:促融合、利迁移,能融通、会关联,快对照、乐反思,新问题、可持续。通过“三个环节,十个步骤”科学指导学生结构化地学,提升学生可持续的学习力,提升教师基于“五学”的结构化教学“五力”。

关键词:结构化学习;知识结构图;认知结构图;素养结构图;小学数学教学

中图分类号:G623.5 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2024)05-0102-05

《义务教育课程方案(2022年版)》强调,课程编制要基于核心素养培养要求,加强课程内容的内在联系,突出课程内容结构化[1]。实践结构化教学,是落实课程内容结构化的必然要求。结构化教学科学指导小学生结构化地学习,让学生的学习方式得以改进,学习空间得以拓展,不断提升小学生可持续的学习力。教师运用“搭梯子—找钥匙—开窗户”的教学策略实践结构化教学,画出自我理解的知识结构图—画出思维进阶的认知层级图—构建以思维为核心的素养发展结构图,不断促进教师结构化教学能力的提升。下面以“小数的初步认识”教学为例,谈谈如何通过“三个环节,十个步骤”来实现结构化教学。

一、画出知识结构图,“搭梯子”真实情境连续体验

教学需要教师理解知识本质,梳理知识体系,画出知识结构图,实现知识结构向教学结构转化。教师追溯知识源头,把知识放到体系中,把握本质,促进教师主动把书本知识“请”到学生身边,设计具有学生数学视角的整体真实学习情境,为学生学习搭好一个梯子。以“小数的初步认识”为例,通过学习小数的历史,了解小数的起源与发展;梳理小数知识的内在联系,梳理小数的知识结构,系统掌握小数的知识体系;结合课程标准的要求,理解“结合具体情境,初步认识小数”“逐步形成数感、运算能力和初步的推理意识”;对比不同版本的教材编排,理解学科认知和育人的双重价值。创设涉及学生生活最近的情境图,由物品的单价“13.3元”展开学习,围绕解释13.3元开展学习活动。

步骤一:阅读小数发展史,发现知识概念核心

梳理研究小数的数学知识体系,小数和整数是有联系的,都遵循着十进制位值制。在度量的过程中不能用整数精确表达时,经过“细分”得到小数,小数“十进”累加得到整数,整数平均分成十份、百份等得到十进分数,而小数表示十进分数,两者可以进行互化。这样构建的是结构,教师要努力达到这个层面,融合理解认识小数元素的关联性,关联内容和学习过程,促进学习真正发生。

步骤二:理解一致性,梳理知识体系

围绕知识结构,读教材懂体系,拓展理解教材内容,明晰源头知识,理解知识概念发展的过程,进一步理解其作为教学知识的育人价值。在小数的意义建构中,帮助学生理解小数相邻两个计数单位之间的进率是十,按照十等分和逢十进一的规则构造出来的小数,可以和自然数一起构成完整的位值记数系统,这正是小数的意义和核心所在[2]。

沟通小数与整数的联系,整数的计数方法是学生熟悉的满十进一,随着计数单位的累积,数越来越大。如果改变观察的方向,“一千”十等分得到10个百,“一百”十等分得到10个十,“十”十等分得到10个一,再经历把“一”十等分得到10个0.1,“0.1”十等分得到10个0.01……从右往左看,由“细分”到“累积”,10个0.01是0.1,10个0.1是1……与整数部分走向“十进”的统一。以核心概念为桥梁,沟通小数与整数的联系,体会“十分”的“细分”和“十进”的“累积”,感受小数和以前学习的整数位值计数规则的一致,都是“满十进一”“退一当十”,两者结合形成完整的“十进制”数位顺序表,将小数融入数的认知结构化体系之中。

步骤三:读懂教材编写意图,厘清逻辑结构

明白知识育人的逻辑序列,把读懂教材编写意图作为重点展开教学研究,真正地理解“源知识-科学知识-教学知识-学习知识-个体知识-隐性知识”复杂变化过程与一般规律特征,即“发展的知识-数学的知识-儿童的知识-经历的知识-建构的知识-创造的知识”。采用逆向思维理解源头知识价值,理解知识概念发展的过程。

基于学生对整数十进制的已有认知,让学生尝试用图形多元表征小数,感受十进分数与一位小数之间的关系。借助生活中的人民币情境和长度情境体会一位小数的意义,在实践中融通小数与分数、整数的关联,最后结合数轴的认识体会小数的精确性、稠密性和无限性……

二、画出认知结构图,“找钥匙”有序分层关联建构

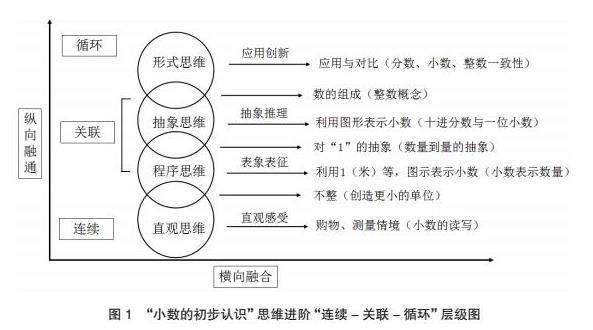

画出思维进阶“连续-关联-循环”的认知层级结构图,实现将认知结构转化为学习活动结构。准确把握学生的学习起点,创造合适的学材,促进学生整体动态关联学习,培养独立思考、合作探究与交流分享的能力,找到学习多元表征的一串“钥匙”。创学材、造学程,经历具有创造性的整个学习过程。

步骤四:学情分析,了解学生认知方式方法及认知能力水平

开展学情调查,从知识经验层面和表征方式层面了解学生的已有知识经验、思维表征方式和能力水平分布样态,找准学生的认知方式、表征手段、思维冲突、学习意愿等。了解学生学习情况,让学生把自己的理解用画、说、写的方式表达出来,明晰学生知识与生活经验的联系,学生认知方式方法以及此时学生的认知能力水平。

如“小数的初步认识”设计的学情调查:

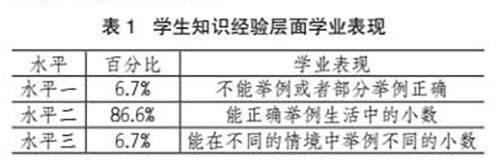

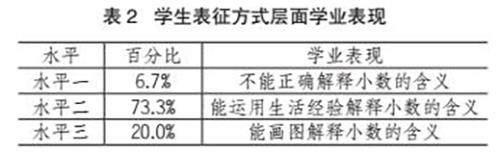

1.知识经验层面:举例说说生活中的小数。学生学业表现见表1:

2.表征方式层面:画一画、写一写表示出它的意思。学生学业表现见表2:

通过调查,教师了解到学生有在超市和电子体温计上见过小数的经验,确立课堂教学的起点和落脚点;分析学生对小数的多元表征方式,建立和提升有价值的认知方式;依据小数的知识、认知与情意结构,在元角分中搭建“具体—一般—抽象”的数学化图示“脚手架”,经历从具体“数量”的感知到抽象一般“数”的建构过程,获得小数与分数、整数“十进制”联系的经验。

步骤五:开发学材,设计学程

开发学材,通过分析教材的整体编排,学生的实际学情,创造性地开发学材。依据学生认识小数思维层级,开发支撑多元思维的技术工具,把知识“请”到学生身边,开发与现实联系紧密的“人民币元角分”学材。结合小正方体、珠子,借助直观操作把13.3元的意思表达清楚,在小组里自己能理解,别人也能明白。学生交流之后,小正方体、珠子就可以代替10元、1元、1角……逐步抽象用计数器表征。丰富的表征模型,让学生充分感知小数价值,由具体到抽象认清小数本质。

设计学程,立足学生对小数的认知过程的理解,展开“3×3”的结构化活动设计与实施,在“元角分”的十进关系中,认识体悟“具体到抽象”的数学化过程。在具体的学习情境中连接问题发现、关联新旧冲突、循环迁移应用,发展与核心素养相匹配的关键能力,即直观体验-表象表征-抽象推理-模型建构-应用创新等核心能力。聚焦核心知识,借助学材动静结合展现知识元素间的本质联系,给学生提供学习工具、激发多元学习、拓展自我表达空间,学会用小数表达现实世界。

步骤六:组织学习活动,完成学习目标

选择合适的组织学习管理方式,给学生独立思考、合作探究与小组交流分享的学习空间。连接数学学习与生活体验,激发学生“看、想、说、思、做”的探问求知,感受生活需要创造小数。落点在整体布局上,发力在结构展开上,目标在素质培养上。通过自主看、画、说、演、比、练等活动,步步渐进,循环上升,表征丰富,建模深化。多元多向的综合练习,整体建立基于单元的知识结构;练习的互评,让自己错误或偏差及时在学习过程中得到更正或调整。通过独自感受小数,让学生自己想象小数有大小、能运算、有历史,调动了学生内在学习的动力,参与到单元知识结构的自然构建学习(如图1)。

三、构建素养结构图,“开窗户”融通融合循环提升

实现学习结构向教育结构转化,促进学生个体知识建构,融合创新与应用,打开学习的多扇窗户。怎样能够让学生发挥主体作用来构建素养结构?首先,促进融合,引发应用迁移。其次,融通不同领域的知识,关联前后知识。再次,比较学生课前与课尾的理解,让学生在对比中体会数学本质。最后,让学生打破原先结构,提出新的问题,培养可持续的学习力,这是结构化学习的最根本目的。

步骤七:课后练习的多维重构

模仿例题,应用迁移。研究教材的例题与习题,整合与重构教材内容。“小数的初步认识”设计让学生在新的情境中用小数正确表达,

9角=( )元,9分=( )角,9( )=0.9( ),

让学生借助数学学习的工具来说一说为什么都填0.9,运用例题所学的知识,合理进行人民币之间的转换,让学生从“数”的角度理解一位小数,形成经验关联,发现小数本质。让学生经历用无刻度米尺、分米尺、数轴表示小数的过程,用米尺表征小数,促进形成完整的认知结构,为经验的循环生长提供可能。

步骤八:跨领域学习评价

立足数形结合,促进知识不同领域融合与不同阶段融通,让学生体会到数学本质一致性。探索跨领域的学科综合问题解决,注重整体关联的结构迁移应用。为了促进学生回顾总结,并从中产生新的认识、见解及创意,让学生对本课的知识结构、思维结构认识趋于完善,通过适宜的方式让学生产生深一层次的认知冲突,鼓励学生质疑,使本课的知识结构得以延展,设计如下评价题[3]:

1.下面正方形表示1,请在图中涂色表示0.3。

2.如果这个正方形表示人民币1元,涂色部分表示多少钱?如果这个正方形表示人民币1角,涂色部分又表示多少钱?

3.你还能加上什么单位名称?你能解释这个数量是什么意思吗?

4.加上什么单位名称,会让你对这个数量有些疑惑或者不太明白?也请你写一写。

此评价题设计能反馈学生是否建立起较为全面的认知结构,反馈学生能否将对一位小数的理解迁移应用到不同的实际情境中。

步骤九:新旧靠近融通,体会数学本质一致性

展现学生课前对小数的理解,激发学生比较学习与问题融通,让学生在对比中体会原先理解与现有理解之间的同与不同,感受整数反向细分与小数的关联,体会数系的扩张、小数与十进分数之间的关系,促进“小数”知识联系的发生。

步骤十:综合应用创新打破结构,引向新结构

呈现学习问题情境,思考“今天我们是怎么学习这一数学知识的,你还发现什么问题”,激发学生综合应用、创新打破结构,引导新问题的再生。课尾,教师引导学生“回头看”,站在更高的位置重新审视学习内容、学习过程、学习方法,让学生在师评、自评和互评中完善内容结构、过程结构和方法结构[4]。在“小数的初步认识”课尾,思考:“我们今天是怎么认识小数?”学生想到是“画图认识的”,“通过元角分认识的”,“通过米、分米、厘米认识的”。“通过这节课学习,你还想到什么新的问题?”学生想到的是:“十分位到底什么意思?”“十分位为什么跟前面个位、十位、百位、千位不一样?它们位字前面都是一个字,但是只有十分位是两个字。”“小数为什么要点小数点?”“发明小数是为了干什么?”“能不能用图表示其他小数?”“小数在哪儿用得最多?”打破结构,引向新结构,培养持续学习的发现问题的意识与解决问题的能力(如图2)。

结构化实践立足“解”、重在“玩”、指向“通”,即与图景、背景、场景结合,整体一致地理解数学来龙去脉的过程,通过会玩促进会学,融会贯通地掌握数学本质,不断培养持续的数学想象能力。在“情境-活动-评价”的教学环节中,形成“连续-关联-循环”的学习模型,引导学生经历独立思考、合作探究与交流分享的学习过程,促进个性化表达和社会化发展。通过“搭梯子-找钥匙-开窗户”这三大环节、十个步骤,让学生逐步学会结构化学习,让教师逐步形成基于“五学”的结构化教学“五力”,即基于“学理”的教学理解力、基于“学情”的教学分析力、基于“学材”的教学创造力、基于“学程”的教学设计力与基于“学评”的教学调控力。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育课程方案(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022:11.

[2]张园,张奠宙,巩子坤,等.小数意义教学的重点在于位值计数与“十分”“十进”——对“小数的意义”教材处理的讨论[J].小学数学教师,2017(6):12.

[3]吴玉国,孙谦.小学数学结构化学习教学指导[M].南京:南京出版社,2023:136.

[4]杨梅芳.促进素养提升:指向实践应用的结构化学习评价——以“小数的意义”为例[J].小学数学教师,2023(10):36.

责任编辑:石萍

本文系2023年度全国教育科学规划教育部重点课题“小学教师结构化教学能力的生成机制与培育策略研究”(DHA230386)研究成果。

收稿日期:2023-12-20

作者简介:杨梅芳,南京市五老村小学,高级教师,南京市学科带头人,主要研究方向为小学数学教学;吴玉国,南京市五老村小学党总支书记,正高级教师,江苏省特级教师,江苏人民教育家培养工程培养对象,“苏教名家”培养工程指导专家,主要研究方向为小学数学教育、教育管理。