《经济体制改革》结构化教学的实施逻辑

骆增翼

* 本文系2022年度江苏省教育科学规划专项课题“中学历史结构化教学的策略研究”(课题编号:SJMJ/2022/18)阶段性成果。

摘 要:历史学的认知体系、程序、历史概念,以及中学历史教学的各要素,都具备着清晰的结构和分明的层次,它们之间存在着紧密的内在逻辑关系。为了有效达成中学历史教育的宗旨,实现课程目标,并提升教学效益,教师需要深入厘清这些要素的结构层次及内在逻辑,并遵循历史学的认知规律,按照既定的程序,实施各教学要素的匹配与结构化教学。

关键词:初中历史 结构化教学 程序性实施

一、教材分析结构化:历史概念的群分类聚

结构,即“各部分的配合;组织。”[1]结构化教学的第一步是“分析”,即将事实、现象、概念等分门别类或分层解析,以揭示其本质及其内在联系,为重整各部分以组织有效教学作准备。

历史概念是由一系列史实及其内在逻辑建构的,是历史学的基本要素之一,也是进行历史思考、实现历史理解、达成历史认知的重要工具。对历史概念进行分析就是找出概念中蕴含的史实及其逻辑关系,把抽象概念具体化、形象化以更准确地理解其本质并用它来解释历史。如果是综合性或复杂性的历史概念,还需要解析出概念的层次关系,围绕概念层次将基础知识群分类聚,以构建教学环节的清晰结构。

本课标题《经济体制改革》是一个需要解析的综合性概念。围绕该概念展开思考,提出问题并回答,可形成如表1的结构化思维过程。

需注意,本课三个子目“家庭联产承包责任制”“城市经济体制改革”“社会主义市场经济体制”不是同位并列概念,其关系如表2:

表2 历史概念层次的结构化

计划经济体制 改革过程 社会主义市场经济体制

在农村 人民公社 1978年底—1983年,农村经济体制改革:把土地承包给个体家庭经营 包干到户、包产到户(家庭联产承包责任制) 在坚持社会主义基本制度前提下,使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用

在城市 国营企业 1984年10月起,城市经济体制改革:企业承包给单位或个人经营 公有制为主的多种经济并存,政企分开,按劳分配为主分配方式(国有企业活力)

在概念层次上,“计划经济体制”和“社会主义市场经济体制”是第一层次的同位概念。其中,“计划经济体制”是被改革的对象,“社会主义市场经济体制”是在改革过程中摸索出来的方向。

第二层次的同位概念是“农村经济体制改革”和“城市经济体制改革”。 其中“农村经济体制改革”是通过把土地承包给个体家庭经营使用,由农民个体经营和管理的方式(包干到户、包产到户)打破了“人民公社”的集体生产、经营和管理的模式,即“家庭联产承包责任制”;“城市经济体制改革”是通过把国营企业承包给个人或单位经营的方式,出让企业经营权和管理权,以达到增强企业活力的目的,但仍保留企业的国有权,坚持社会主义属性,即城市经济体制改革中的“国有企业改革”。

由此可见,“家庭联产承包责任制”相对于“城市经济体制改革”及“社会主义市场经济体制”来说,是一个第三层次的下位概念,如果对此不察,直接把三个子目标题并列,则难以实现知识结构的有序、清晰和准确。

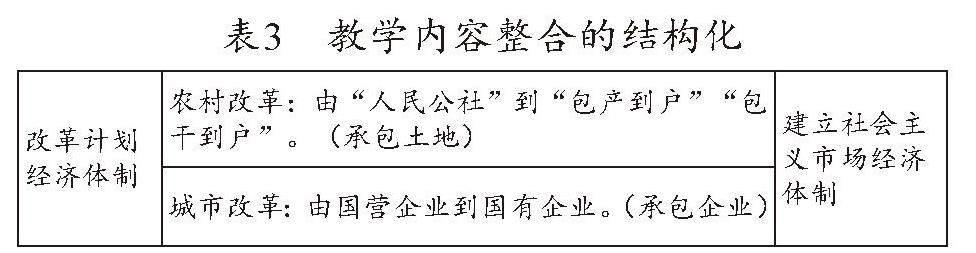

结构化教学的第二步,是在分析清楚概念层次的基础上,用对等且结构层次分明的历史概念来统摄史实、重整知识,合理安排教学结构及各部分(环节)的教学任务和目标,确保教学思路清晰、环节流畅。综上分析,本课内容整合的基本结构如表3:

表3 教学内容整合的结构化

改革计划经济体制 农村改革:由“人民公社”到“包产到户”“包干到户”。(承包土地) 建立社会主义市场经济体制

城市改革:由国营企业到国有企业。(承包企业)

从左到右三个部分,左边是已学过的背景知识,需要预习和回顾;课堂教学的重点是选择相关经典史料,突出呈现和讲解中间部分;难点是着重理解的右边部分。从左到右其实就是:破“旧”(高度集中的计划经济体制)立“新”(社会主义市场经济体制),这里涉及到经济体制改革,也涉及到思想解放、邓小平理论的完善、对社会主义制度认识不断深入等。

二、教学设计结构化:教学要素的匹配对应

继对问题、概念的“分析”及教学内容的“整合”之后,结构化教学的第三步主要是选择指向明确、经典的教学资料。

依据课标并结合对教材内容及问题、概念的分析,可确定本课教学主题:求变——勇担当、再深化、明方向、向未来。课时目标:理解并解释“经济体制改革”的必要性、过程与方向、成就。教学环节及分目标依次可定为:通过辩证分析计划经济体制的利弊,认识改革的必要性和应该如何改;通过农村家庭联产承包责任制和城市国有企业改革的具体内容,理解它们是如何实现扩大地方、农民及企业自主权的;通过上述改革成效,理解为何把进一步深化改革的方向(目标)定为建立和完善社会主义市场经济体制;通过经济体制改革前后成就变化,认识改革的意义等。紧扣上述目标选择教学材料并确定教学任务,如表4。

上述教学要素的对应结构中,“史实脉络”的梳理,提供了改革进程中的基本史实,有助于在史实变迁中培养时空观念;各教学环节、史实对应选取的史料,有助培养史料实证、历史解释的素养;改革前后的对比及改革成就的呈现,有助于理解和解释改革方向的正确性,认识改革的意义,培养唯物史观和家国情怀等。

三、教学实施的结构化:历史认知的分层进阶

结构化教学的第四步是接下来各具体教学环节实施中的“微操作”,即展开“历史认识主体对证据解释”的“历史认知程序”。众所周知,历史认识的直接对象是史实和史料,是历史认识的客体;历史核心素养则是“学生通过课程学习逐步形成的正确价值观、必备品格和关键能力”[2],属于历史认识主体心智层面的要素,也是课程目标。由历史认识的客观对象到学生心智的蕴育,这是一个广阔的“区间”,包含着无尽的史实与史料、丰富的史学技能与方法以及学生复杂的智识、情感及意志的投入等,要保证这个“区间”发生的变化是有序的、指向明确的,保证达成课程目标的各教学环节是高效的,就必须在遵循历史认知规律的基础上,设计层次分明、任务明确的、历史认识与史学素养培养对应的思维分层进阶的机构化教学操作过程。

下面以运用小岗村“包干到户”契约原件(图片)教学环节为例,把史学核心素养养成过程中师生心智活动的各因素及认知进阶的对应互动关系用表格示意出来,请由下到上阅读(表5)。

表5纵向由下到上,依据史学基本要素、认知规律和史学核心素养要求,形成了由感性、感知到理性、智识的层次分明的认识过程,这个过程可在唯物史观中循环;横向由左到右,在每个层次上从史学核心素养要求出发,遵循史学学习基本规律,形成基于史学方法与技能运用到情感、品质蕴育的对应过程。由此,教学实践在确保目标指向不偏离的前提下,获得清晰的路径与依据,保证史学核心素养的正向积累与有效内化。

结构化教学的最后一步,是引导学生对教学结构和过程进行反思、模仿,努力尝试自主建构知识结构,锻炼学生的结构化逻辑思维,激发学生在不断反思中实现史学方法论的自觉、史学技能的自动化和史学素养的自我锻炼与生成,提升教学效益,达成课程目标。

【注释】

[1] 《辞海(中)》,上海:上海辞书出版社,1979年,第2674页。

[2]教育部:《义务教育历史课程标准(2022年版)》,北京:北京师范大学出版社,2022年,第4页。