以情感因素融入社区共同体治理研究

徐名扬

摘要:“情感治理”作為一项重要的基层治理手段历来被研究所忽视,但其又与日益兴起的 “社区治理共同体”这一概念息息相关,即二者实质上存在一定的共性,都注重强调 “人”的价值性。两者经历一段时间的发展、演进,现阶段都出现一定程度的发展瓶颈。基于当前存在的问题以及柔性治理、社区治理等理论依据,本文提出以营造情感氛围、催生正向情感、演化内生动力为建设的情感因素融入社区共同体治理研究。

关键词:情感治理;社区治理共同体;以人为本;内生动力

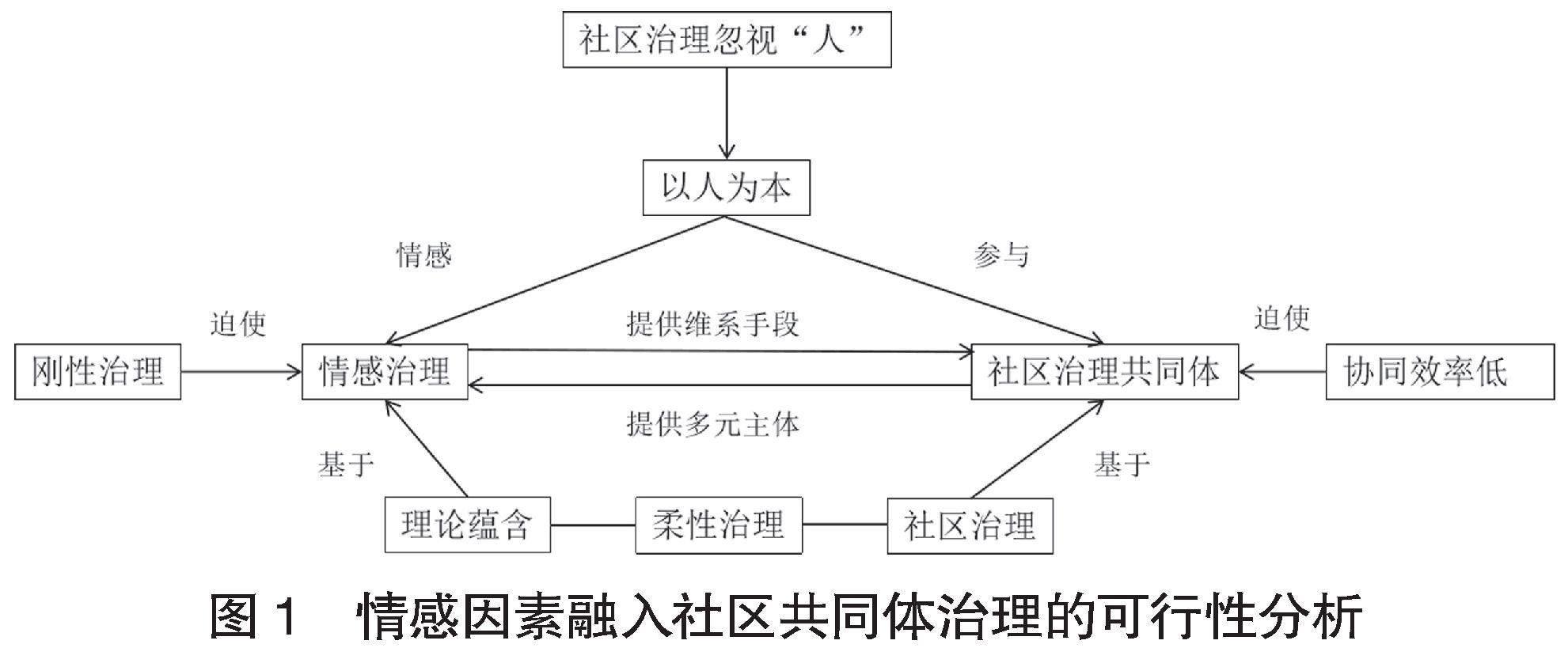

社区治理共同体是指在特定社区范围内,多元主体间广泛交互协作,满足需求多样性,形成价值共识性的社会生活共同体。情感治理亦是以满足需求和形成共识为价值导向的治理形式。“以人为本”作为二者实质上存在的共性,为情感治理融入社区治理共同体提供了有机土壤。而当前的社区问题以及长期发展的理论依据也为情感治理融入社区治理共同体寻求内生动力提供了实践需要与学术支撑 (详见图1)。

一、问题提出

(一)“人”的因素:主体的地位不匹配性

1.外部忽视主体性

从现有治理模式来看,纯粹的技术化治理、制度化治理过分关注理性化、指标化治理目标的达成,无法有效解决人际情感疏离、社区归属感和认同感低、社区治理内生动力不足等现实问题。[1]

刚性化政策以工具性治理模式弱化社区自治的主动势能,僵化社会层面的治理责任感,造成基层群体自发参与兴致难以被激活,由此造成社区自治 “土壤”的贫瘠与基层自治性的萎缩,社区居民由原本的自治主体身份被硬性塑造为旁观客体化 “路人”,最终由 “地域共同体”变为 “脱域共同体”。

充斥着技术更新与制度改革元素环境中的社区治理实践,更多表征为一种 “合理的非理性化”政策工具。[2]在刚性、硬性的政策工具高压落地的环境下,情感弹性被无限压缩,以致整个基层政策从出台到终结,全程难以见到作为个体化的 “人”以及作为群体化的 “居民”的因素。

2.内部选择性参与

城市社会的碎片化与原子化进程加剧,进而导致人口异质化与个体原子化,削弱社区作为熟人情感链接的基层单元纽带作用,“网络巴尔干化”与 “独自打保龄球”等现象频繁发生,整个社区治理陷入 “协同贫困”状态,带来传统情感治理的失效。同时,社会凝聚力式微与人口流动性增强使社区共同体在治理过程中具有极强的主体变动性与协同难测性。

社会信息化、城市化的转型风气不可避免影响居民的日常生活,内部主体无意识产生 “自我忽视”情感。社区邻里关系间的疏离性骤增导致居民与邻里及社区间交互的频度衰弱、辐射减少以及沟通表象等归属认同缺失和社区共同体意识不足现象,折射出居民的人际情感危机与信任危机。

(二)传统治理:措施的时代不适应性

1.行政力量嵌入错位

基层群众自治制度是中国特色政治制度范畴之一,居民委员会制度上作为社区居民自治的重要载体,被赋予自治属性,但实践运行却面临自治虚化的尴尬。自治的权力需要借助行政的权威,居委会天然倚仗政府的公权力,使其 “第六级行政机关职能”难以抽离,“社区组织结构科层化色彩”依然浓厚。过度的行政力量嵌入成为社区治理的 “负资产”,制约社区社会资本发展,使社区自治沦为虚置,阻碍社区共同体建设。

上级政府的资金拨付也是居委会与政府间在基层治理纠缠的重要原因。压力型体制下的行政事务大量积压并层级逐下递送,而位于行政末端的基层政府与居委会的行政距离密切,其中街道办事处作为基层政府的派出机构,俨然成为居委会的资金拨付方,凭借对资金的控制,将行政事务 “包袱”传递至没有行政权力的居委会处。居委会由基层公共事务的自治者,被迫成为末端行政事务的执行者,形成隐形的 “委托—代理”关系。

2.传统情感治理失灵

传统的情感治理不外乎 “入社送温暖”“进家聊生活”等内容形式及基层干部与居民 “面对面”直接沟通等运作形式。以往居民联系密切,走访一户便足以达到邻里间 “口耳相传”的扩散作用。但随着社会社区疏离化风气蔓延,居民间联系锚点骤然消散,传统情感治理方式因群体覆盖率不足、耗时过度而导致效率低下,达不到以往的情感宣传效果,难以满足当前居民对于治理生活中的情感需求。

而上级政府官员下基层向群众 “送温暖”的交互模式,因事前的告知、彩排,事中的大量拍照以及事后的过度报道、宣传而被指为行政作秀。基于上级政府职权本身更多赋能于国民宏观整体情感的观照,对社区层面的微观场域情感难以深入,外加群众社会心理转变,即对于政府权力依然信任,对于政府职员则带有怀疑色彩。故而造成外部实施行为的 “不务正业”“作秀”等形式大于内容的行为效果。

(三)多元主体:合作的协同无效率性

任何多元主体间都无法忽视 “踢皮球”“搭便车”等问题,多元的角色带来多方位的冲突。居民需求日益多样化、特殊化,很多公民尚不明确自发的表达途径,而与其联系最紧密的居委会却浮于表面,形式主义协作使业主的诉求难以被倾听。社区治理共同体当前存在整体网络密度值较低且每个重要的中心节点局部呈中心发散的星状网络结构的问题,[3]即整体上多元主体结构松散,呈现 “核心—边缘”组织间联系逐级辐射性衰弱递减。社区多元化治理实际上沦为社区分散化治理,整个社区陷入无序状态。

由于主体各自为政、缺乏有效交流和沟通,使社区出现 “低效治理”或 “无效治理”。具体表现为:上级党政机关经常性参与治理,社区党组织定期参与治理,居委会和物业管理机构常态化参与,而社区组织等其他主体则表现为间歇性参与治理。最终居民的满意度和幸福感减弱,破坏社区治理的情感基础,对社区建设造成负面影响。

二、理论依据

(一)柔性治理

柔性治理带有情感治理、心理治理、自觉治理和文化治理的特征。柔性治理滥觞于20世纪80年代的公共管理、公共服务与整体治理的本土化,代表着公共治理新的发展方向。[4]

作为一种新型治理理论,柔性治理于20世纪90年代作为治理新方向引入我国社会实践,并逐步扩展至基层。情感治理是柔性治理机制的基层范围反映,柔性治理融入基层实践为情感因素融入社区治理共同体寻求内生动力提供了可参考的范式。柔性治理理论下的情感治理摒弃原有的传统观念,提倡在协作治理中主体充分表达自身需求,发挥主体及主体间优势,有效避免单一主体治理的机械性、盲目性。

(二)社区治理

我国现实社区基层制度设计大致分为 “社区服务—社区建设—社区治理”三个阶段。[5]社区服务过度注重市场服务化;社区建设,即社区管理,则导致 “党政包办”;社区治理的核心目标是促使和维持地域内社群的和谐生活,因此社区治理进一步提出要从 “善政”转为 “善治”。[6]

“善治”作为基层民主与情感精神相融合产生的自下而上的基层内生性治理动力结果,以 “自治、法治、德治”相结合。学者在此基础上进一步提出 “情治”概念。“情治”以情感与人文精神内涵区别于 “德治”的道德价值观。对于情感治理更细化、专业性的鉴定与说明,使其在与社区治理共同体协同运作时更具有说服力以及操作性。[7]

三、制度建设

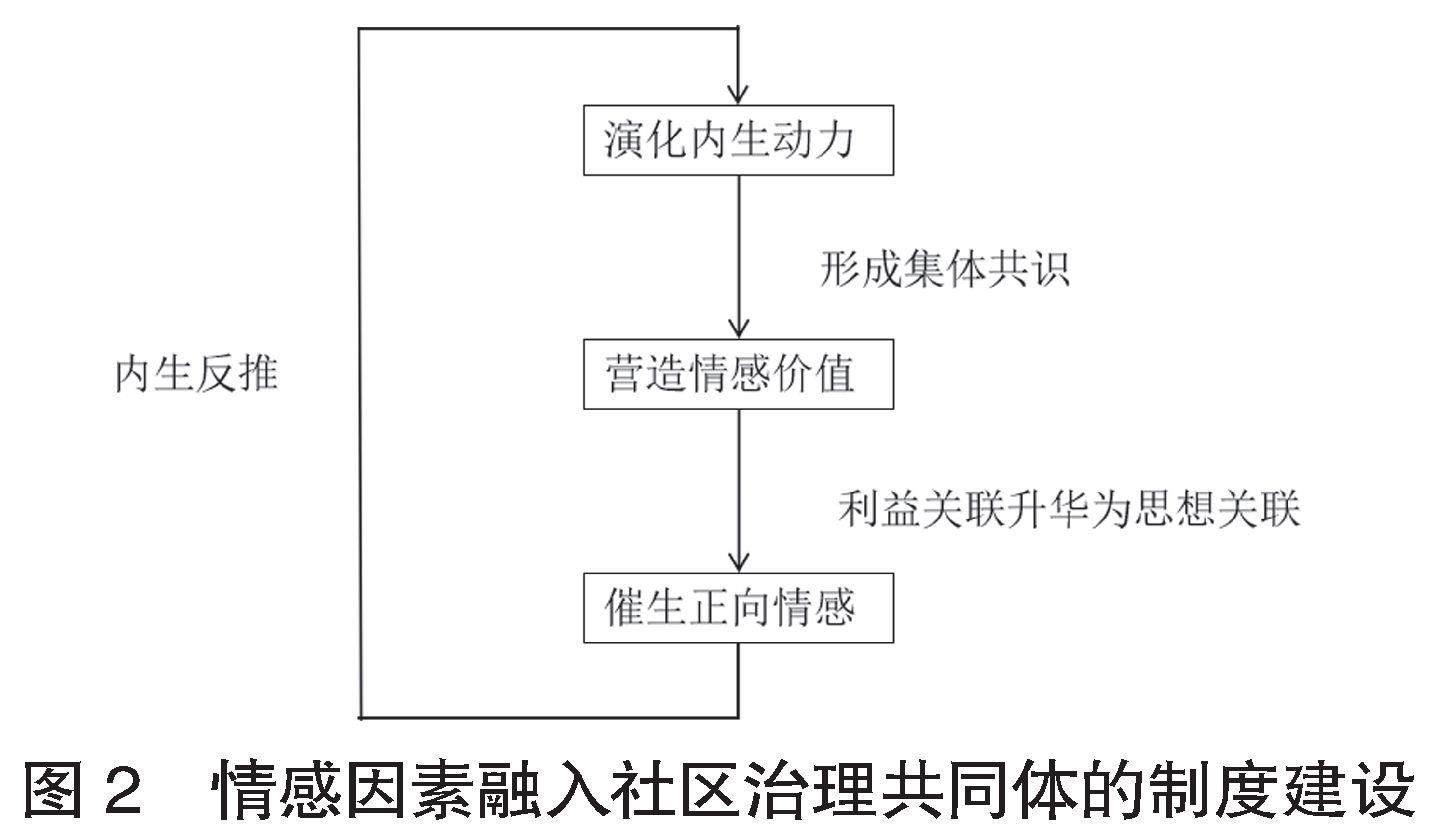

以往社区治理忽视 “人”的因素,推动 “以人为本”的理念回归,以及传统情感治理的失灵与社区共同体治理的协同效率低下,需要构建情感因素融入社区治理共同体的新型制度建设框架。[8]以政府为主导的多元主体共同营造生产生活环境下的情感氛围,凝聚集体共识,进而催生居民正向情感,将以往的 “工业时代”下的利益关联转化为优秀传统文化所提倡的思想关联,最终升华形成的社区治理内生动力机制,又能反推共同体间联系更加紧密,由此形成一个完美的螺旋式上升闭环 (详见图2)。

(一)营造情感氛围

社区本身不具有强大的公权力,需要借助政府权威开展 “氛围”。但仅由行政力量独立营造情感氛围环境,难免重回刚性治理的模式,沦为 “情感控制”的陷阱。政府在情感氛围营造中,应尽力充当指挥角色,引导、调节气氛的整体动向。[9]气氛深入社区的开展则由其余共同体协力完成,一方面,使居民明确居委会、社会组织等治理共同体的定位并非是政府的附庸,避免权力的错位与刚性;另一方面,同样的草根背景使共同体与居民间更有亲切感,有利于气氛在基层的全面覆盖。[10]

社区党组织应以社区共同体的身份认同构建为切入点,树立党员模范带头,利用氛围传播性,带动居委会、业委会和社区工作组织等与居民间真诚信任、互动协调。同时,推助市场资本、公益组织参与社区公共空间的建设与利用。情感氛围既唤醒现有共同体又激发新型共同体,依靠基层党组织的力量,凝聚原本疏离的居民加入共同体范畴,使社区共同体真正形成整体。[11]居民将自身与共同体整体利益相结合,形成社区公共价值观的目标,从而形成基层党建、公共治理和居民自治的良性互動。

(二)催生正向情感

情感氛围从宏观层面让社会整体重新意识到情感因素在日常生活以及基层治理中的存在,但 “大铺盖”式的席卷必定造成微观层面存在漏洞缝隙需要弥合完善。以鼓励情感表达、寻找合作共识为基准的正向情感催生有效解决这一问题的存在。

在情感因素合理引导下,进一步推动共识达成,完善主体间的诉求表达,形成基层协商新机理。情感因素融入下共同体在寻求自身治理的同时,自觉或不自觉地为其他组织提供表达渠道。得益于此,任意组织主体又能化身成其余主体的矛盾协调者,内生共同体下的多元主体对于主体间的矛盾理解更明确、解决更高效。居民及组织因表达空间的饱满、表达渠道的拓展,不断提升治理参与的效能感与成就感,形成多向互动的正向情感网络。[12]

当已有多元主体因协同治理形成集体,单独的不合作者因为 “人的群体性”意识必会积极寻求参与共同体。社区共同体基于情感的融入由利益共同体向情感共同体转变,最终成为超越情感的 “休戚与共”的命运共同体。

(三)演化内生动力

党的二十大提出:“发挥人民群众积极性、主动性、创造性。”在社区治理中,居民及组织积极的自我实现,并非是对交互情感的简单回应,更是一种情感的再生产过程,即基层治理内生动力的演化。[13]

自上而下的情感氛围带动协商共治的多元参与局面,居民与组织积极参与社区治理。主体积极参与又反哺推进整体循环模式,自下而上促使情感氛围更浓厚、协同治理更平滑。居民与组织突破原有的 “奥尔森困境”,不再作为沉默的旁观者,而是积极的自我管理者。同时,情感因素的共情性使主体间真正意义上做到理解与尊重。

情感氛围与正向情感促进居民与组织不自觉地增进社区认同、深化社区参与,彰显自治属性。这种潜移默化的内生力实质上就是 “群体卷入的需要”。这种积极的参与性快感涵盖信任、亲密等情感认同,进一步深化基层集体协作,乃至扩散影响整个社会,形成对当今社会风气的一种对冲。

四、结束语

情感治理与社区共同体治理存在诸多相似的理论实质,其中最重要的特性就是 “以人为本”。以情感因素融入社区治理共同体并不是仅限于作为社区治理的一种新型视角,更重要的是希冀以此理论唤醒社区主体对于自身自治属性的重视,以及对于现今异质化、破碎化的社会风气危害性的重视。基层更具有温度性、治理更具有情感性,早日实现每个国人心中渴望的 “大同社会”。

需要强调的是,柔性治理融入社区治理共同体并不意味着对刚性治理的摒弃。恰恰相反,柔性治理的融入模式是对现有刚性治理过于激进的一种调和。纯粹的柔性治理无疑会面临公权力难以运行以及社会不重视导致整合难度大等问题,为此依然需要刚性治理提供的制度保障与力量支持。

参考文献:

[1] 宋辉,杨必菊.情感回归:拆迁安置社区治理的行动转向[J].三晋基层治理,2023,16(01):49-53.

[2] 冯敏良.隔离社区的兴盛与社区治理的迷思:中国式社区治理的范式危机[J].学术界,2014,190(03):75-82+308.

[3] 霍海燕,魏婷婷.社区治理共同体的结构特征与运作逻辑:基于河南省150个案例的社会网络分析[J].河南社会科学,2023, 31(04):96-107.

[4] 谭英俊.柔性治理:21世纪政府治道变革的逻辑选择与发展趋向[J].理论探讨,2014(03):150-153.

[5] 夏建中.从社区服务到社区建设、再到社区治理:我国社区发展的三个阶段[J].甘肃社会科学,2019(06):24-32.

[6] 岳经纶,刘洋.党建引领社区善治的逻辑:基于浙江省N街道的研究[J].治理研究,2021,37(05):59-69.

[7] 魏航,彭文洁,石楠.“氛围”:情感治理的新路径:基于P市文明城市 “模范氛围”的分析[J].中国行政管理,2022(04):47-54.

[8] 刘太刚,向昉.“以规治情”与 “以情治情”:社区情感治理的再认识[J].中国行政管理,2021(06):11-18.

[9] 潘小娟.基层治理中的情感治理探析[J].中国行政管理,2021 (06):6-10.

[10] 曾莉,周慧慧,龚政.情感治理视角下的城市社区公共文化空间再造:基于上海市天平社区的实地调查[J].中国行政管理,2020(01):46-52.

[11] 文军,高艺多.社区情感治理:何以可能,何以可为?[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2017,49(06):28-36+169-170.

[12] 斐迪南·滕尼斯.共同体与社会[M].北京:商务印书馆,1999:2-3.

[13] 王世强.构建社区共同体:新时代推进党建引领社区自治的有效路径[J].求实,2021,462(04):42-52+110.