革命文物与“大思政课”融合发展路径探究

杨燕

摘要:革命文物是革命历程和革命文化的物质载体,深入挖掘其文化价值和历史价值,揭示其中所蕴含的人文精神、价值理念、哲学思想和道德规范,对于加强社会主义精神文明建设、激发爱国热情、振奋民族精神具有重要意义。“大思政课”是铸魂育人的主渠道,是高校培养社会主义建设者和接班人的重要保障。将革命文物资源恰当地融入“大思政课”教育当中,从而发挥革命文物在“大思政课”教育实施中的导向作用,优化和拓展思想政治教育,能够使得革命文物与思政教育相互促进、高质量发展。

关键词:革命文物;“大思政课”;融合发展

新时代,对于革命场馆来说,推动革命文化创造性转化、创造性发展,从而利用自身教育优势,更好地发挥公共文化服务功能,提升公众的文化获得感,助力中华民族伟大复兴,是革命场馆义不容辞的责任和义务。革命文物作为革命场馆实现其使命的物质基础,对培根铸魂、协同育人具有特殊作用。为用好红色资源,赓续红色血脉,不断开创新时代高校思想政治教育工作新格局,培养堪当民族复兴大任的社会主义建设者和接班人,我们应该深入挖掘革命文物的精神内涵和背后的故事,并尝试将革命文物资源用合适的方式方法和途径融入思想政治教育工作中,让革命文物资源在思政教育中更好地发挥积极作用,使得革命文物工作与思政教育相互促进、共同发展。

一、革命文物的定义、现状与时代价值

(一)革命文物的定义

革命文物主要指1921年中国共产党成立前后到1949年新中国诞生这一历史进程中形成并保存下来的重要实物见证,包括各类与革命运动、重大革命历史事件、英烈人物有关的重要史迹、实物、代表性建筑等。它是革命文化的物质载体,蕴含着中华民族和中国共产党人的崇高精神价值与优良革命传统,具有重要的纪念意义、教育意义以及史料价值。

(二)革命文物的现状

我国遗留和保存了丰富多样的革命文物资源。据统计,目前全国不可移动革命文物3.6万多处,国有可移动革命文物超过100万件/套;革命博物馆、纪念馆总数超过1600家;国务院已公布的八批全国重点文物保护单位共计5058处,全国重点文物保护单位革命旧址开放率超过93%;有260处革命旧址和纪念馆被纳入国家级抗战纪念设施、遗址名录;585个革命旧址和纪念馆被命名为全国爱国主义教育示范基地,基本覆盖了从中国共产党成立到解放战争胜利各个历史时期的重大历史事件、重要人物和重要革命纪念地。

(三)革命文物的时代价值

当前,我国正处于实现中华民族伟大复兴关键时期,改革发展正处在攻坚克难的重要阶段,经济面临着结构性、体制性、周期性问题相互交织所带来的困难和挑战。同时,当今世界正经历百年未有之大变局,世界进入动荡变革期,国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增强。在这样一个关键和特殊的时期,我们更需要从革命文物中感知党的光荣历史、汲取智慧和前行的力量,利用革命文物特有的教育功能,培养合格的社会主义建设者和接班人。

二、“大思政课”的内涵

“大思政课”是指充分挖掘社会生活中的教育元素并创造性转化为思政教育的生动素材,创新性运用到思政教育工作中,利用社会资源丰富思政教育内涵、拓展思政教育途径、优化思政教育方法,以求提升思政教学效果的做法及其形成的课程格局。这与传统思政课相比本质并没有改变,仍然以立德树人、培根铸魂为目的。但同时,对思政课课程设置、教学内容和载体提出了新的要求。[1]

三、新时代革命文物与“大思政课”的关系

党的二十大报告指出,“以社会主义核心价值观为引领,发展社会主义先进文化,弘扬革命文化,传承中华优秀传统文化,满足人民日益增长的精神文化需求”,同时还指出,“广泛践行社会主义核心价值观,弘扬以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系,深入开展社会主义核心价值观宣传教育,深化爱国主义、集体主义、社会主义教育,着力培养担当民族复兴大任的时代新人”。2021年7月,教育部、国家文物局联合印发的《关于充分运用革命文物资源加强新时代高校思想政治工作的意见》指出:“把革命文物资源禀赋创造性转化为高校思想政治教育教学的优质资源,推动党的创新理论和革命传统进教材进课堂进头脑,推进知校爱校荣校与知史爱党爱国爱社会主义相统一。”这深刻表明了革命文物与“大思政课”在协同育人中相辅相成、相互作用的关系,也为推进革命文物与“大思政课”深度融合提供了理论支持和政策支撑。

(一)革命文物是“大思政课”的生动教材

文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群在2021年“全国革命文物与高校思想政治教育高质量融合发展论坛”开幕式上表示:“革命文物所蕴含的深刻思想内涵和时代价值,能让当代中国青年获得启发、汲取力量。”这就要求,新时代“大思政课”教育要善于用好用活革命文物,将其作为“大思政课”的生动教材,不断挖掘革命文物所蕴含的思政教育元素,并灵活运用到思政教育中,有效充实思政教育内容,从而使思政教育更具厚度、更有温度、更接地气。

(二)“大思政课”是革命文物的教育载体

革命文物是传承红色基因、凝聚全党全国各族人民齐心聚力的物质载体,具有重要的爱国主义教育意义。新时代,要想更好地发挥革命文物教育作用,更好地凝聚我国社会主义现代化建设的人心和力量,将革命文物融入思政教育中,使其二者深度融合发展是一条重要途径。这也为革命文物功能发挥提供了新的载体,为革命文物工作的开展提供了新的契机。同时,也会让更多的人成为革命精神的传承者、革命文物的保护者,成长为伟大事业的建设者和接班人。

四、开拓思维,将革命文物资源更好融入高校思政教育

全面推进“大思政课”建设,要坚持解放思想、开门辦思政课的理念,充分发挥革命文物“生动教材”的作用,有效拓展丰富两者融合路径和方法,通过建立“大格局”“大系统”“大课堂”“大师资”和“大平台”等措施,积极推动革命文物资源多角度、多层次、多环节地融入高校思政教育。

(一)制定完善规章制度,拓展“大格局”

制度是行动的保障,制度保障是做好文物部门和学校所属机构共建、双方资源融合的前提。革命场馆和学校分属于不同的社会机构,两者的职能和教育实施方法也存在差异,要想革命文物资源更好参与思政教育中,形成社会资源成为高校思政教育元素的教育机制,应该根据“大思政课”发展规律,建立并完善相应制度机制,利用制度的硬性规定,建立规范且行之有效的资源优化整合机制和方法,从而使得革命文物资源常态化、多元化、有效化融入高校思政教育。

(二)整合革命文物资源,建立“大系统”

甘肃是一片红色的土地,在中国共产党发展进程中做出了卓越的贡献,留下了丰富的文物资源。甘肃省文物局目前公布有不可移动革命文物618处,其中全国重点文物保护单位10处,省级文物保护单位52处;共有革命博物馆、纪念馆62个,全省馆藏可移动革命文物12536件。甘肃革命文物资源具有数量大、跨域广、时间跨度大、内容丰富的特点,体现的长征精神、南梁精神和西路军精神是中国共产党人精神谱系的重要组成部分。建议依托网络等新技术,将这些革命文物资源按照长征类、抗战类、西路军类、人物类等分类整合,建立起甘肃省“高校‘大思政课革命文物教研系统”,为“大思政课”革命文物信息的方便提取提供有效路径。

(三)利用实践教学,建设“大课堂”

1.将革命纪念馆打造为高校“大思政课”实践教学基地

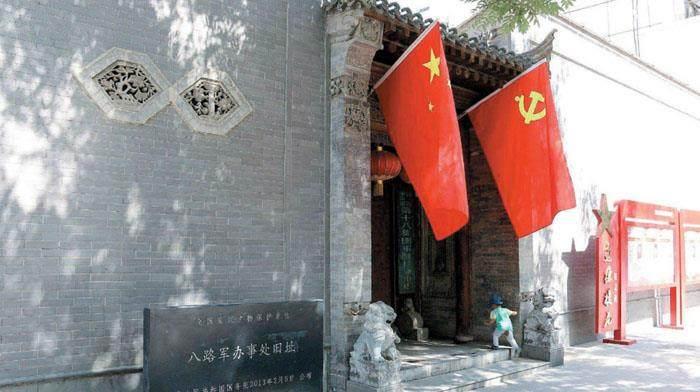

2022年8月,教育部会同有关部门联合设立了453家首批“大思政课”实践教学基地,其中教育部会同国家文物局联合设立中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化专题实践教学基地100家。推动革命场馆有效发挥高校“大思政课”实践教学基地作用,要充分考虑大学生的心理特点、迎合其口味,利用多种形式和手段进行宣传,在现场教学和实践活动中使学生进一步强化思政理论知识。一是运用AR、VR等现代科技手段为学生提供云展厅、沉浸式体验展厅等多样化、立体化的展览展示服务。二是在研究自身历史沿革的基础上创排红色情景剧和话剧,吸引大学生观看,做到寓教于乐。如八路军兰州办事处纪念馆近年创编的红色情景剧《红色驿站》和《南滩街54号》让观众在观看和参演中置身革命场景之中,收获了一致好评;雨花台烈士纪念馆在讲解过程中多处穿插情景剧演出,让参观充满吸引力。三是实施现场教学。中国抗日军事政治大学纪念馆利用地理优势,采用“革命旧址作教室,文物史料成教材”的革命旧址现场教学形式,让学生在聆听讲解的现场教学中,感受时空的碰撞。

2.策划实施革命文物展览进校园、革命文物故事进课堂、革命文物课程进课程表

革命文物展览进校园、革命文物故事进课堂,是目前丰富校园红色文化,利用革命文物引导师生传承红色基因的常用形式。要在持续推进革命文物展览进校园、革命文物故事进课堂的基础上,探索将革命文物课程以学科课程编进高校课程中,利用教师的规范教学和引导、师生间的交流互动,推动革命文物资源在参与思政教育、配合思政理论课上持久发力。

3.纪念馆和高校联合开展重大节日及特色主题教育活动

近年来革命场馆致力于通过开展大众喜闻乐见的社教活动来传承红色基因、发挥社会教育职能,取得了不错的社会效益。这对于革命文物资源融入“大思政课”也是一个很好的切入点,高校可以根据本校思政教育工作的需要,联合不同特色的革命场馆,在中国人民抗日战争胜利纪念日、烈士纪念日、“5·18”国际博物馆日等重大节日开展主题教育活动,引导学生在活动中学习。2023年5月18日,八路军兰州办事处纪念馆联合兰州现代职业学院旅游航空学院组织开展了“红色小院忆当年睹物思人话革命”——5·18国际博物馆日特别访谈直播活动。活动通过红色文物专家以“革命文物保护与利用”“革命生涯与读书”为主要内容的交流访谈、革命文物收藏专家分享、文物故事讲述、学生代表交流发言等形式,使革命文物资源在厚植家国情怀、践行社会主义核心价值观中的教育作用得到充分发挥。除此之外,纪念馆和高校也可联合开展口述历史、寻访旧址、红色研学等特色活动,开辟思政教育“第二课堂”,创新思政教育实践内容。

(四)优化“兼职、志愿”服务,建好“大师资”

1.建好党史、文博专家和学者进课堂的“大师资”平台

一是邀请党史和文博专家不定期走进高校,举办相关知识和“党课”“大课堂”公益讲座。以中国人民抗日战争纪念馆为例,该馆推出的“民族精神大讲堂”公益文化讲座,邀请知名抗战学者、文博专家、抗战亲历者及其家属,解读分析抗战热点问题,普及抗战文物知识,特别是针对高校思政教育,推出了“忆抗战、学党史、强党性”党课活动;针对未成年群体,开展“培育和践行社会主义核心价值观走进抗战纪念馆”主题教育大课堂。[2]这些做法有效传承和弘扬了中华民族抗战精神,值得借鉴和学习。二是建立完善高校专家学者兼职授课机制,设置专门的课程,聘请专家和研究学者作为讲师,为学生系统地讲授党史和革命文物知识。

2.成立革命纪念馆高校师生志愿服务队

近年来,国家大力提倡大众走进博物馆纪念馆,进行志愿服务,博物馆纪念馆也制定了一系列措施来吸引不同群体加入志愿者行列,但参加者以中小学生和社会爱心人士居多。八路军兰州办事处纪念馆因为报名参加的志愿者以中小学生为主,所以特成立“兰州‘八办火炬志愿服务队”,寓意“星星之火可以燎原”。为了推进革命文物资源与“大思政课”深度融合,建议构建高校师生志愿服务机制,鼓励高校师生加入革命纪念馆志愿服务队并承担讲解服务等相对专业的志愿工作,有效推进高校思政教育内容的活化、高校思政教育功能的深化和高校师生思想价值观念的升华。

(五)依托网络媒体,搭建“大平台”

网络是当代大学生获取信息的主要渠道,国家智慧教育公共服务平台、喜马拉雅、学习强国、抖音等平台深受大学生喜欢。为契合社会发展潮流,建议利用新媒体新技术,依据大学生的生活方式、学习习惯,在热门平台植入革命文物资源,如设置《“大思政课”之革命文物》专栏等,持续增加思政教育的吸引力和覆盖面,切实提高思想政治教育实效。

五、结语

综上所述,统筹处理好革命文物资源融入“大思政课”的阶段性和连续性问题,发挥革命文物的时代价值,构建中国特色思政教育新体系,实际上是站在党和国家中长期发展战略高度,将革命文物工作和思政教育工作融入人才培养工作中,形成高水平人才培养体系,达到为党育人、为国育才的人才培养目的。

(八路军兰州办事处纪念馆)

參考文献

[1] 胡巍.学生思想政治教育路径研究[M].北京:中国社会科学出版社,2022:116.

[2] 李宗远.中国纪念馆发展报告2019[M].南京:南京大学出版社,2020:122-123.