以“颜色意象”为抓手的散文审美教学

蒋惠

摘 要 以《故都的秋》和《荷塘月色》群文教学为例探讨写景散文的一种审美教学策略,即通过对写景散文中的颜色意象的梳理和分析,帮助学生主动地区分审美价值和实用价值,把抽象的审美转换为可操作的插画设计审美实践活动,从而更快速地把握文章的审美风格,理解复杂的情感。

关键词 颜色意象 审美教学 写景散文

在散文教学中,教师常常会将散文碎片化讲解,忽略了整体的审美体验。如何快速引导学生感受美,在情境中获得真切的审美体验,找到可操作的抓手,将抽象的审美教学转换为具体的实践过程,往往是散文教学的难点。

统编教材必修上册第七单元第14课《故都的秋》和《荷塘月色》课后学习提示:教师可以调动学生的各种感官来体会散文的意境和美。而美的最直接的体验就来自视觉感官中的颜色。不同颜色的运用使绘画作品形成了不同的风格,而在散文中,特别是写景散文,“颜色意象”成为连接景与情的最直接的桥梁,造就了不同的散文的风格和散文的美。

因此,教师可以抓住“颜色意象”这条捷径去帮助学生找到普适性的真切的情感感受和体验,找到一条通向审美的秘密花园的“清晰的小路”。

一、颜色意象——以物代色,以色写物

何为“颜色意象”?歌德在《颜色学》中提出颜色是因光亮和黑暗的碰撞交替而产生的 “冷暖色”。这一论断被当时物理学界诟病,但却启发了色彩生理学和应用色彩心理学。人们意识到,颜色不仅可以是物理客观的,也可以是心理主观的。不同的颜色能够反映或引发不同的情感,这使其具备了“意”和“象”的本质意义。

而东方的审美传统不仅注意到了颜色的意象性,还将颜色与物融合,共同反映抽象的审美世界。如我们对颜色的命名即是色与物合一的,如“靛青”“月白”“柿红”等。物与色统一的“颜色意象”连缀了情感,构成了我们的审美图景。刘勰在《文心雕龙》的《物色》篇中提到“春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉”,季节的光影变幻、物體形色的变化都会使人内心摇动,引发主观情感的波动。

传统文学将“颜色意象”发挥得淋漓尽致。以物代色,以色写物,如杜甫的《登高》,乍一看我们找到的是“渚清沙白鸟飞回”中“白”这一颜色,但只要稍加感受和想象,我们的眼前还会呈现出暗色调的小洲、暗褐色的落木,整体呈现的是灰暗的色调,情感上便凄清了起来。在具体阅读中,我们可以用不同的物象去描绘主观颜色的细微差别,也可以用暗含颜色的物象更准确地传达主观最直接的情感体验。在传统审美的关照下,“颜色意象”指的就是暗含颜色的传达情感的物象。

二、颜色意象与写景散文的审美价值

基于以上的理解,在散文的审美教学中,我们不仅可以抓住颜色词,还可以通过品味颜色意象来直观地理解散文的情感和审美风格。实际的操作途径大致可以分为两类:一是颜色意象的单个分析;二是颜色意象的整体分析。

单个颜色意象的分析比较灵活,便于我们抓住细枝末节去品评,但是单个颜色意象的分析未必能直指审美特点。而颜色意象的整体分析可能更有助于我们把握作者的复杂情感和整体审美特征。特别是在写景散文中,景物与颜色的融合,不仅能形成一幅视觉感强烈的图景,在读者脑海中唤起逼真的视觉形象,而且能够通过一系列的颜色意象,在读者的联想之中,形成全新的饱含情感认知的审美空间。

《故都的秋》和《荷塘月色》是统编教材必修上册中非常典型的两篇写景散文。但这两篇写景散文对高中生来说阅读难度不小,特别是对散文的情感和审美的把握非常模糊。学生能分析出修辞手法、景物的具体特点,但对于整篇文章到底美在哪里,就很难言说了。特别是《故都的秋》,对于这篇散文到底抒发了作者怎样的情感,它的审美风格到底是怎样的,连研究者和一线教学者都呈现出了完全不同的意见,甚至是矛盾的意见。有人认为《故都的秋》情感基调是颂秋的喜悦之情,有人认为是落寞与悲哀,也有人认为两者交杂。

那么,为什么会产生这些不同的理解呢?孙绍振先生认为,是因为我们缺乏对审美价值的关注,“生命的欣欣向荣,很容易得到自发的欣赏,而欣赏生命的衰败,则需要超越世俗的实用价值。生命的衰败,在世俗生活中是负价值,但是在艺术表现中却可能是正价值。审美熏陶,就是让情感体验从实用功利中获得解放和自由。”这一审美的要求不仅对于研究者来说是个挑战,对高中生来说更是难上加难。

如果我们单纯分析语言特点、景物描写,或者仅仅是一处颜色意象,那么文本的理解就很容易丢失其审美的价值。而如果学生分析《故都的秋》整体的颜色意象的一致性体现在哪里,不仅能给学生一个特别的角度去获得最直接的情感体验,而且能够帮助学生去反思惯有的注重实用价值的阅读经验,帮助他们减少达到审美价值的障碍。

三、颜色意象的课例应用

那么,颜色意象的整体分析如何在写景散文审美教学中运用呢?怎样通过颜色意象给学生的审美“铺台阶”呢?笔者通过《故都的秋》和《荷塘月色》这两篇课文的群文阅读,以插画设计为实践任务,引导学生关注颜色意象,将抽象的审美转化为具体的审美活动。具体如下:

1.课前活动

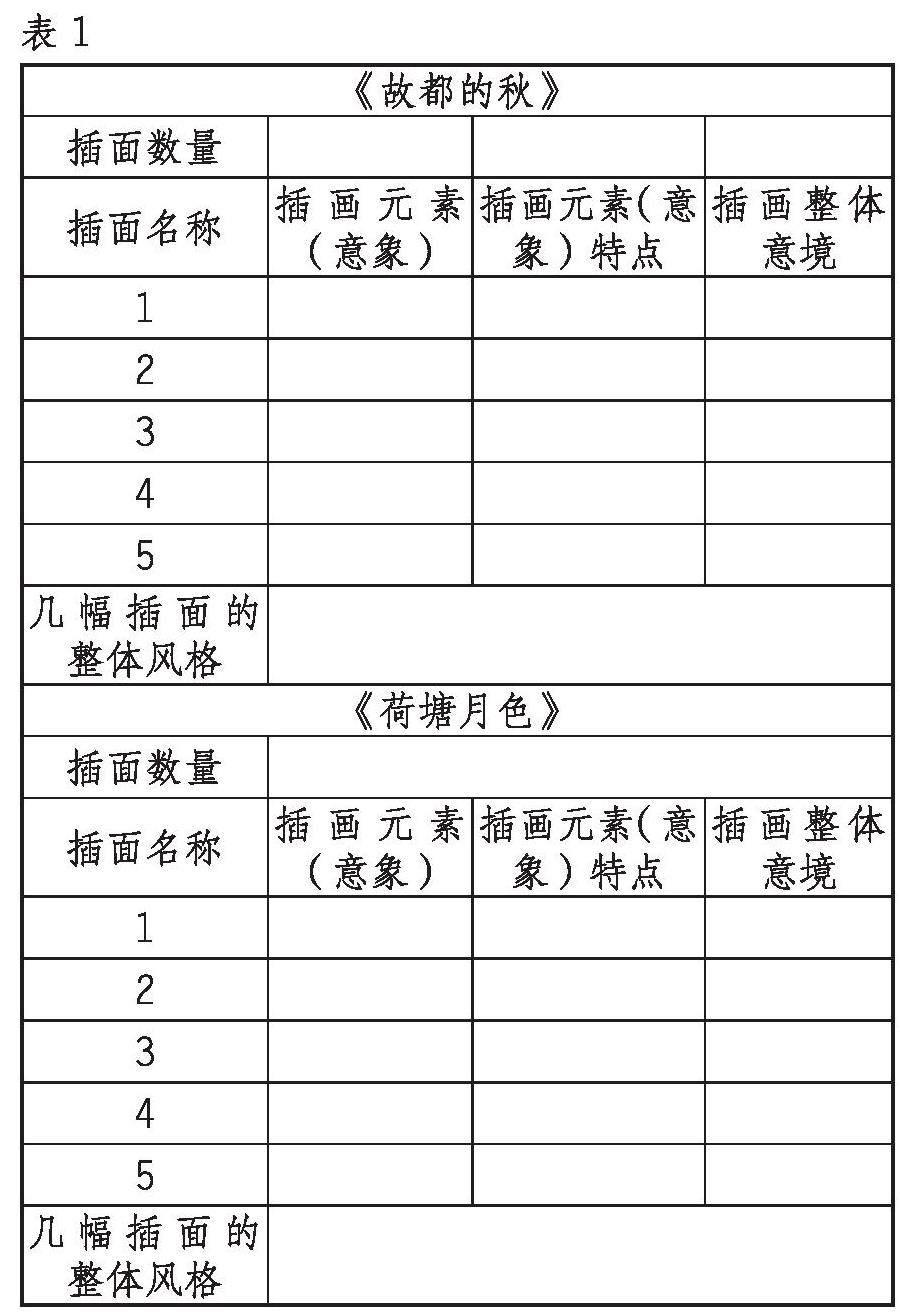

在课前布置插画设计的活动,为学校风帆文学社主题为“美文欣赏”的公众号选录的《故都的秋》和《荷塘月色》这两篇美文配上插画。在设计前,学生需根据文本的画面和意境,完成如下的插画设计表格,并进行小组讨论和交流。

表1

《故都的秋》

插面数量

插面名称 插画元素(意象) 插画元素(意象)特点 插画整体意境

1

2

3

4

5

几幅插面的整体风格

《荷塘月色》

插面数量

插面名称 插画元素(意象) 插画元素(意象)特点 插画整体意境

1

2

3

4

5

几幅插面的整体风格

这一活动激发了学生兴趣,鼓励学生细读,将学生的目光聚焦在景物上,尝试将所阅读到的语言文字转化为个体感受到的视觉形象。但正如前文所述,审美是学生最大的障碍,关于插画元素的特点、插画整体意境,特别是插画的整体风格,学生的观点五花八门,对散文风格的理解也各不相同,有的甚至认为两篇文章的风格一致。因此,课堂的重点就是解决风格问题。

2.课堂活动

为了更好地让学生通过关注颜色意象去理解文章风格,除了展示学生的插画设计,笔者选择了《故都的秋》中的一个场景,用冷色调和暖色调画了两幅课文插画,请学生们共同探讨哪一幅插画更符合《故都的秋》的意境。

根据直觉,大部分同学选择了冷色调,极少数同学选择了暖色调。大多数认为冷色调给人感觉更清、更静、更淡雅,更有一种闲适清雅的感觉;少部分则认为暖色调更符合我们对秋天颜色的惯常认识,更能体现秋意的浓烈和悲凉。我们不难发现审美功能和实用功能的岔路已经在此呈现。大多数具有一定审美直觉的学生都在这个选择中主动放弃了实用功能,而自觉走向审美功能,没有从惯常的对秋天的颜色的经验判断去作出审美评价。

但是学生作出这一选择主观上是模糊的,因此课堂进入第二个环节,即探讨为什么冷色调更符合意境,并通过寻找文本中的颜色解决这一问题。

学生很快就找出了文中的颜色词,如“碧绿”“青”“蓝”等,并且在寻找的过程中发现了一个矛盾的问题。学生提出文中用“碧绿”来描绘天色,可“碧绿”这个颜色是非常明亮的,饱和度很高,和这篇文章整体的清雅色调矛盾。此时,学生已经有意识地在分析颜色整体的一致性。为了解决这一疑惑,笔者鼓励学生去寻找更多暗含颜色的物象,即颜色意象,并将每一种颜色意象转换为脑海中的颜色和意境进行精准的描述。梳理如下。

表2

芦花(白色) 柳影(青黑色) 夜月(白色)

破屋(灰色) 浓茶(青褐黄) 碧绿的天色(绿色)

树影日光(暗灰) 青天(蓝绿) 蓝朵(蓝色)

秋草(黄褐色) 落蕊(灰白) 灰土(灰色)

灰沉沉的天(灰色) 青布(藍绿) 枣子树(淡绿微黄)

以落蕊为例,学生联系这一颜色意象的上下文,即“脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉”,感觉到这一落蕊是失去生命和水分的光亮的颜色;再联系前文“早晨起来,会铺得满地”,说明花落的时间很长,颜色很暗淡,最后连同后文提到的灰土,可知在这里灰白色是最适宜的颜色想象了。同样文中的皇城破屋、秋草牵牛、秋日秋枣,郁达夫都选用了暗淡的色调来进行描绘,都在生命衰败的基调上进行着色,并把这种衰败暗淡的颜色作为一种美来欣赏。如青褐黄的浓茶反映的是清闲沉醉的心境,衰败的秋草、蓝白色的牵牛花也都是作者主动的审美选择。特别是对于枣子树的描绘,作者没有选择生活中惯常的“红色”作为秋天的色调,而是把“淡绿微黄”的颜色看作是“秋的全盛时期”。同时,文中对这一颜色意象的描绘也非常短暂,一个分号过后,作者连将还带着些许绿黄生命之色都抛弃了,直接进入“尘沙灰土的世界”之中,审美也从清雅走向沧桑。

因此,通过颜色意象的梳理,学生不仅学会了细致地品读,并且从颜色意象中展开联想,直观地感受到了作者所说的“清、静和悲凉”,并且发现了这篇散文在审美上作者独特的选择,即把冷色调所呈现的衰败当作一种美来描绘、欣赏甚至是陶醉。

3.实践应用

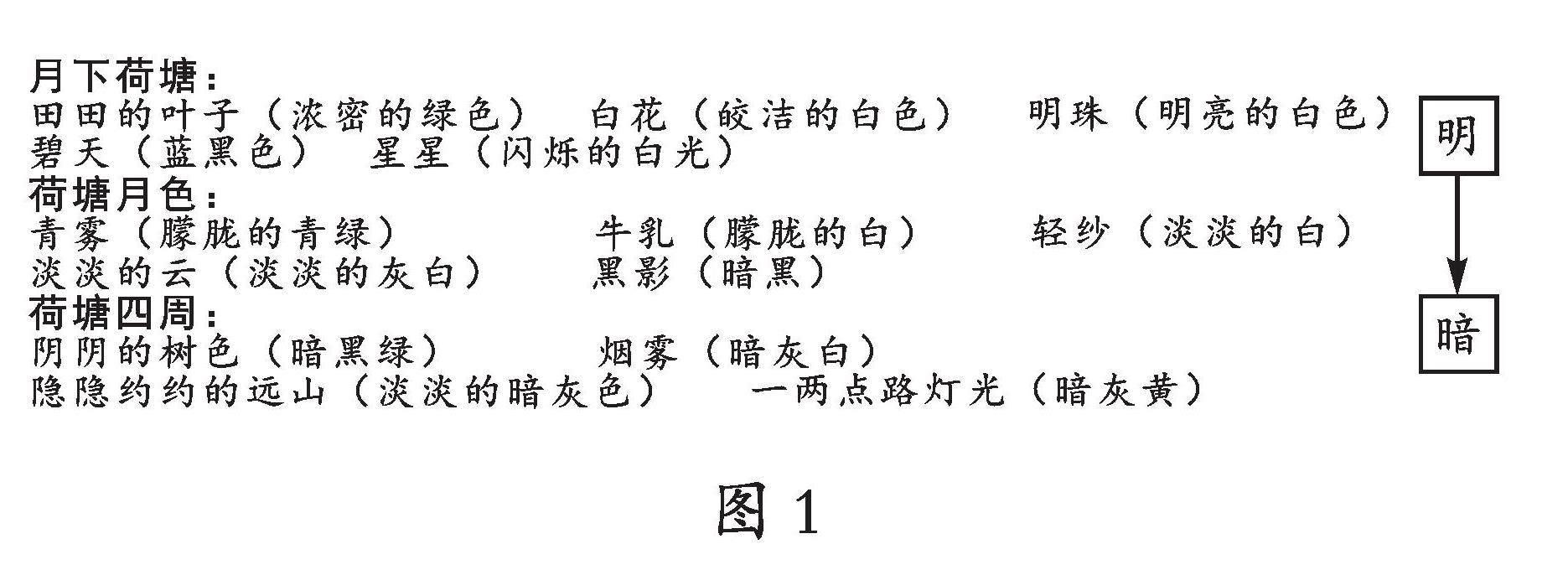

在分析完《故都的秋》的颜色意象后,笔者又请学生对《荷塘月色》的颜色意象进行了自主的探讨和实践,具体梳理如下。

图1

学生发现《荷塘月色》也是采用了大量的冷色调,但不同的是在冷色调之外,颜色意象之前还有许多关于“光线”的修饰性词语,且光线还有一个由明转暗的变化过程。与《故都的秋》悲凉且沉郁的审美风格不同,《荷塘月色》的光影变幻呈现的是淡雅朦胧的美。而且两者的审美风格也完全不同,如果以绘画来类比,《故都的秋》更像是中国传统的写意画,通过寥寥几笔淡墨呈现了东方悲秋传统的清雅,而《荷塘月色》则更像是一幅朦胧的印象派油画,通过光线的变幻和模糊呈现出朦胧淡雅的风格。至此,从颜色意象中学生迅速而直观地感受到了两篇文章审美的不同,也在颜色意象的分析中朦胧地感觉到了两位作者不同的情感呈现。

在审美风格确定之后,笔者补充了时代背景

事件轴、作者生平等,帮助学生更深入地感受文章的情感。由此,学生也就理解了为什么《故都的秋》的审美风格是悲凉且沉郁的,为什么《荷塘月色》的审美风格是朦胧淡雅的,光线是由明转暗的。

这两篇文章如果按照常规知人论世的方式展开教学,学生就很容易忽略它们情感的丰富性,即认为时代是苦闷的,所以情感也必是苦闷的。而当我们在确定了审美风格之后再引入时代背景和作者生平,就可以发现它们既是颂歌又是悲歌。《故都的秋》既有个人颠沛流离的孤独和家国风雨飘摇的忧愁,也有对故都之秋的向往和眷恋,更有对祖国的深沉炽热的爱。而《荷塘月色》既有对现实的不满和苦闷,对政局和个人前途的忧虑,更有对美好自由幸福生活的向往。所以两篇文章的颜色意象整体上才既是暗淡的,又是优美的。

由此,冷色调和雅致的颜色意象、反实用的审美和情感的复杂性便在整体上达到了一致,可以看到两篇散文处处都有一个独特的自我,都有对美好自然的向往和对社会的关切忧虑。

颜色意象既有实用的属性,又有审美的价值,能够在散文阅读,特别是有强烈个人风格的写景散文中,帮助学生主动地将实用价值和审美价值区别开来。颜色意象作为审美的阶梯,对于其整体一致性的分析可以帮助学生快速准确地把握散文的审美风格和复杂的内部情感。

从写景散文的审美教学策略上来说,颜色意象只是一个切入点,而承托起颜色意象小舟的则是学生主观情感的海洋。在写景散文教学中,教师不仅要引导学生关注到景物的特点,更重要的是要充分发挥学生的想象,关注学生最直接最个性的情感体验。在不同的情感体验中,寻找到人类或者一个民族文化审美的普适性,将抽象的审美转化为具体的实践。

在散文教学中,我们可以乘上一叶如颜色意象的小舟,划动审美的木浆,在情感海洋的波浪中,跨过作品和读者的海沟,经过学生和教师共鸣的岛屿,从实用价值直抵审美的彼岸!

[作者通联:杭州第十四中学]