乡村治理背景下数字赋能社会组织内外交互研究

王瑜 张春颜

[摘要]在構建乡村治理新格局背景下,社会组织以内外交互的逻辑进入乡村社会,强调外生型社会组织依赖乡村外源系统的资源,以创新乡村社会治理体系为目标,联合乡村内生型社会组织,进而增强乡村社会发展动力。数字赋能强调数字技术超越“技术工具”范畴,成为社会组织内外交互发生、发展的驱动力与重要场域。基于乡村治理中社会组织内外交互的现实困境,从“个人—组织—环境”角度解析数字赋能社会组织内外交互良性发展的逻辑思路与优势体现,论证以数字赋能的方式精准识别组织成员特征、拓展交互资源获取路径、完善内外交互功能,以及优化内外交互环境,形塑乡村社会服务供给新格局。因此,乡村治理新格局要以数字赋能的逻辑思路与乡村社会需求为支撑,凝聚组织成员情感与理性认同、强化组织合作稳定机制、推动交互环境数字化转型,以此优化数字赋能社会组织内外交互参与乡村治理的路径,有效助力乡村善治。

[关键词]数字赋能;社会组织;内外交互;乡村治理

[中图分类号]D669.3 [文献标识码]A [文章编号]1003-7608(2024)02-0092-09

一、问题的提出

乡村治理是国家治理和乡村振兴的基石。在介入乡村社会场域的过程中,社会组织通过与基层政府、村庄精英、村庄内生型社会组织、村民等主体建立互动关系,并获得基层政府的政治性支持、地方性权力的接纳、内生性组织的反哺、村民的认可等合法性资源[1],进入乡村治理“共建共治共享”格局中,成为实现乡村善治不可或缺的重要主体之一。以参与乡村治理的社会组织与乡村之间的关系来看,根据来源不同,可将其分为本土培育的内生型社会组织和外源介入的外生型社会组织[2]。内生型社会组织主要指由乡村社会中农民自发成立,以保障农民基本权益和需求为目标的农村社会组织,如农村文化艺术团、农村茶艺及棋艺社团、农村文化大院协会、农村文化实验演出团、农村文化礼堂发展中心、蔬菜种植协会、产品专业合作社、红白喜事理事会、村妇女联合会,以及乡贤理事会等。外生型社会组织指产生于乡村社会外部,在民政部门正式登记注册,依托政府购买、项目委托等形式参与乡村治理的专业型社会组织,如农村经济发展促进会、农村经营发展服务协会、农村经济研究会、乡村文化保护与发展志愿者协会、文化管理协会、非物质文化遗产保护协会、社会服务公益基金、应急救援志愿服务中心等。

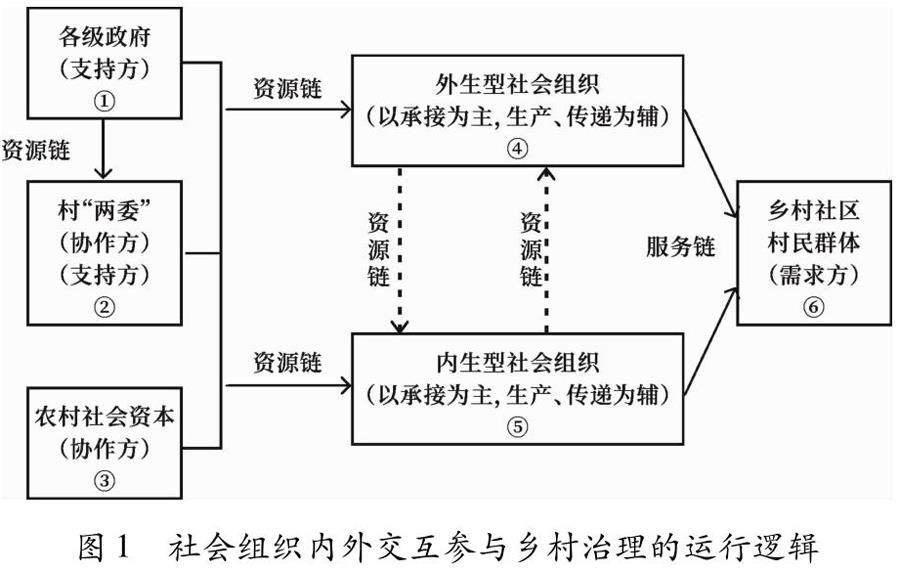

交互即交流互动,是指在人与产品、服务或系统之间创建的一系列对话、动作、行为。路易斯·哈和詹姆斯认为,交互是“沟通者和受众对沟通需求的反应程度,或愿意促进彼此的沟通需求”[3]。组织间交互指个人、组织或个人与组织之间,不受时间和空间的影响,彼此直接沟通的方式和手段。内外交互作为一种组织间关系,侧重于同类型组织间的交流合作。组织间交流合作被定义为组织通过交流信息、共享资源、分享风险、采取共同行动来增强互惠互利并达至共同目标的过程[4]。通过这个过程,各方看到问题的不同方面,可以建设性地探索解决他们的分歧,找到超越自身狭隘利益的解决方案[5]。组织间内外交互重点关注如何促进组织间的有效合作。鉴于此,社会组织内外交互是指外生型社会组织依赖乡村外源系统的资源,以创新乡村社会治理体系为目标,联合乡村内生型社会组织共同参与乡村治理,促成乡村善治新格局(见图1)。

事实上,社会组织内外交互的互动关系对乡村治理的作用包括积极、消极两个方面。就积极作用而言,社会组织内外交互以组织联通、角色调整、功能重塑等形式,意在培养与提升社会组织间的交互性与能动性,以此推动乡村治理体系和治理能力的不断提升。例如,南京市溧水区自2015年以来,每年按市、区、镇1∶1∶1配比,给每村下拨“为民服务专项资金”,通过“政府购买服务”签约3A级资质以上的社会组织入驻行政村,联合“老娘舅”调解协会、爱心公社开展各类为民服务,以此推进社会组织为民服务村居全覆盖,初步形成农村社区服务“一村一品”的发展路径[6]。杭州市余杭区乡镇政府引入专业社会组织当“客服”,与村专业合作社、爱心公社、促进会联合组团,共同对接生产技能、医疗服务、农业技术服务等“客户需求”,并展开线上线下指导性服务[7]。就消极作用而言,在乡村治理实践中,基层政府、村委会仍是社会组织内外交互资源的主要供给方,单一资源依赖困境促使社会组织内外交互陷入生存与发展困境。例如,江西省西部地区乡镇商会与乡村同乡商会已普遍参与到乡村治理事业中,在化解矛盾纠纷、扶贫救困、拆除危旧房屋以及新农村建设等具体工作中展现了巨大的协同力量。但上述两类商会在化解利益分歧、激发社会资本有效注入、推动政社持续互动,以及提升成员参与乡村治理积极性方面后继乏力,因而,只能维持现状,有的甚至运转困难[8]。以数字化、网络化、智能化为特征的现代信息技术促使乡村治理格局发生变革,打破了社会组织服务供给的空间障碍、制度障碍及技术障碍。在数字赋能下,社区社会组织参与社区治理的效率有了进一步的提升[9];社会组织利用社交媒体传播信息、组织活动,保持对利益相关者的定向沟通和联系,实现组织资源的稳定获取。但是,社交媒体的单向发布无法满足内生型与外生型社会组织间,以及与基层政府、企业、社会自治组织间的互动需求。伴随“数字乡村”“技术下乡”“乡村技术应用”建构起的官方数字系统,大多由行政主体构建和设计,更多地服务于乡村治理,难以激发社会组织内外交互参与乡村治理的自发秩序优势[10],也尚未解决社会组织内外交互资源匮乏、农村参与不足、治理效能较低等根源性问题。为了弥补上述研究不足,本研究基于乡村治理背景下社会组织内外交互过程中面临的现实困境,深度解析数字赋能社会组织内外交互的理论机理与逻辑进路,寄望以数字赋能的方式增强其协作能力及获取网络资源的动力,消解先前闭合网络中权力性资源依赖造成的内外交互内卷化、形式化等诸多弊端,有效激发乡村社会自治活力,从而提升乡村治理整体效能。

二、乡村治理中社会组织内外交互面临的现实困境

资源依赖理论强调组织生存发展的关键在于从外部环境获取必需的资源,而所有组织都会将摆脱这种资源约束作为动力机制,即重构依赖模式的动机[11]。互惠协作是组织间共同利益这一共识性价值目标实现的基本方式。组织间的交互能力以分配资源、协调组织行为、动员集体行动、维系组织网络为主要体现,并促进组织间交流合作关系的建立、维持共同利益目标的可持续发展。依据上述观点,乡村治理过程中存在的现实问题是社会组织内外交互发生的前提,个体间、组织间交互的发生机制是社会组织内外交互发生的基础,动力机制、交互模式、协作性以及交互能力则是影响社会组织内外交互良性发展的关键要素,以此预测、指导、矫正社会组织内外交互的发展方向。社会组织内外交互的动力主要来源于通过不同程度的合作,回应资源依赖问题,吸收资源约束性因素,降低不确定性和减少对外依赖[12]。内源性资源与外源性资源的共享与互动成为社会组织内外交互的动力要素,影响着内生型及外生型社会组织的自主性及合法性。在厘清影响社会组织内外交互关键要素的基础上,充分考虑内生型与外生型社会组织自身发展缺陷及外部交互环境约束的前提下,将社会组织内外交互面临的现实困境归纳为以下四个方面。

(一)交互资源流失

社会组织内外交互资源流失主要体现在外部资源可持续输入受阻与内部资源整合不足两个方面。由图1可知,就外部资源可持续输入受阻而言,基层政府、村“两委”及农村社会资本都是社会组织内外交互的资源支持方,但都无法有效支持外部资源的可持续输入。首先,在乡村治理中存在公共协同治理机制不完善、领导干部综合能力不高的问题[13],部分干部对社会组织的认识有偏差,存在忽视、防范甚至抑制社会组织内外交互资源的可持续输入等问题。其次,村“两委”作为社会组织内外交互参与乡村治理的领导者和带头人,在实际参与过程中,村“两委”的带头和主导作用并未得到较好发挥,他们的积极性提不上来,缺乏带领社会组织参与乡村治理的激励机制,致使社会组织承接项目的推进落实较慢,影响了社会组织内外交互资源的合理配置。再次,受农村公共空间萎缩、社区认同消解、公共舆论失效、公共权威人物缺乏的影响,造成农村社会资本缺失[14],无法对社会组织间的集体行动提供足够的资源支持。

就内部资源整合不足而言,社会组织资源整合能力主张对组织间资源进行重组与再造[15],需要依靠组织间交往、社会交往及共同行动去激活、配置、再造,才能保障社会组织间资源的有序对接,进而创造更大的价值。乡村地区内生型社会组织发育不足,普遍存在发展不均衡、种类少、规模小、能力弱和公信度不足等特点。尤其是在公共服务供给方面,一些村庄的职业技校、蔬菜产业协会、产品专业合作社仅是“挂牌子”“放设备”的形式化场所,较少对外提供服务,既影响了其与外生型社会组织资源交互数量及质量的提升,也阻碍了乡村治理中社会组织集体行动规划的具体实施。

(二)交互模式不合理

构建乡村治理新格局,社会组织内外交互应发挥生产、传递及承接服务的复合功能,运用互惠协作、供需对接的模式,实现所需资源的跨时空、跨地域交互。事实上,部分外生型社会组织多依赖政府购买服务“发单”以获得参与乡村治理的资格。政府购买服务的项目和活动往往政策性强、时效性强,很多项目没有进行充分的需求评估,而是政府根据地区发展水平和转移职能的要求,在考虑自身中心工作和财力水平的基础上编制而成,具有变化性、临时性[16]。外生型社会组织作为服务“接单”方,其运行机制多围绕政府需求而非社会需求定制服务,服务内容悬浮于村庄社会之上。与此同时,外生型社会组织以承接者,而非生产者、服务者的身份进入乡村社会,面临政府和社会民众的信任危机,需要聯合内生型社会组织并与其形成合作关系。然而,受内生型与外生型社会组织生存发展的自身困境限制,在乡村养老服务供给、农村环境整治、农业科技服务创新等方面,社会组织内外交互形成了“政府依赖型交互”“项目引导型交互”“非实质交互”等不合理的交互模式。例如,一些地方政府以“辅助性就业”为重点内容购买“残疾人之家”项目,并与村残疾人协会协同服务村庄老幼残障群体,但项目最终服务效果不理想、村民满意度较低,并与村民的居家照料、康复训练等特殊性需求不契合,社会组织内外交互服务“景点化”表现较为明显。

(三)交互行为趋于分化

从组织学的角度来看,行动者是构成组织的基本要素,组织中的行动者是受理性组织严格限制且拥有固定角色的个体[17]。实践表明,组织中的行动者并不会一直按照组织规则行动,组织规则也不可能完全控制行动者。组织行为分化(偏离)可分为三种形式:主动分化、外因致使的被动分化及无意状态下的分化[18]。社会组织内外交互行为分化重点表现为交互目标不一致引发的主动分化及承接项目引发的被动分化两个方面。就主动分化而言,内生型社会组织受专业性、资源性困扰,迫切需要与外生型社会组织形成互惠协作关系,共同参与到乡村治理实践中。外生型社会组织悬浮于乡村社会之上,资源依赖及组织发展过多关注政府需求,而非乡村社会组织及村民需求。社会组织间交互目标不一致引发合作行为趋于分化。就被动分化而言,承接政府购买服务成为社会组织内外交互行为分化的主要外因。政府购买社会组织服务作为政府扶植社会组织的举措,从中可以窥见基层政府选择性执行的影子[19],基层政府趋向于支持那些能促进当地经济发展、提升当地治理能力和公共服务水平有显著效应但不挑战政府权威的社会组织[20]。受政府扶持社会组织发展的政策倾向性、选择性影响,各地在实施乡村振兴战略中,乡村产业振兴和文化建设成为社会组织参与意愿强、交互频繁的领域,该领域具备的配套资金多、效益回报快、宣传力度大、社会关注度高的特点,引发社会组织内外交互行为出现短期性、逐利性及盆景式等分化现象。

(四)交互效能降低

乡村治理主体资源匮乏制约了社会组织内外交互良性发展进程,从而限制了乡村治理效能的整体提升。依赖政府购买服务、项目合同资助、“联村结对”的服务经费注入有限,支持社会组织内外交互助力乡村治理的效果不佳[21]。而一些参与意愿较强的公益基金会、文娱类社会组织提供的服务供给,却因村民搭便车行为,导致社会组织财政紧张,无法输出高质量的公共产品。同时,伴随城镇化过程中大量农村人口流向城市,乡村社会中剩余劳动力已无法支撑内生型社会组织的发展与建设,外生型社会组织的精英分子却不能被很好地认可[22]。乡村治理多元主体资源匮乏,促进社会组织内外交互行为举步维艰,出现交互不力而引发承接服务效能降低。

三、数字赋能社会组织内外交互良性发展的逻辑思路

针对乡村治理实践探索中存在的社会组织内外交互资源流失、交互模式不合理、交互行为分化及交互效能降低等问题,须进一步理顺社会组织内外交互的逻辑思路,以促进其良性发展。随着互联网时代的发展,理论界对信息技术、政治变革、数字赋权等问题做了比较深入的研究,所达成的基本共识是: 如果没有互联网,社会力量就无法在较短时期内发挥它们的影响力[23]。伴随数字政府、数字善治、数字组织、数字交互的出现,数字技术发展对社会的影响越来越广泛,社会组织间的关系更需要数字化手段来搭建链接与合作。探讨数据预测、数据识别、数据集成等科学技术为社会组织内外交互主体、交互行为、交互环境带来的变化,以此来深入解析数字赋能社会组织内外交互的逻辑思路及优势体现,加快实现社会组织参与乡村治理的服务动力由“业务驱动”转变为“数据驱动”。

(一)基于“个人—組织—环境”的数字赋能逻辑思路

赋能指通过特定行为方式,给予他人正向激励,最大限度激发个人能力,已被广泛应用于心理学、社会学、管理学、教育学等多个学科[24]。数字赋能可以衍生为被赋能者最大限度地应用数字技术,提升其全面发展的能力。组织间关系理论认为,组织由若干个人或群体构成,组织间关系需要考虑个人因素、组织因素、环境因素,环境是组织和个人活动的现实场域。 任何一个组织的生存发展都离不开周围环境的影响,它的生存与绩效通常依赖于环境和其他组织的关系[25]。个人、组织、环境是社会组织内外交互的三个核心要素,因此,数字赋能社会组织内外交互的逻辑思路应从个人、组织、环境三个维度进行构建。

一是数字赋能组织成员,重塑信任合作机制。社会组织内外交互良性发展的前提来自成员间、机构间的相互信任。有研究认为,组织成员间、供需主体间创新合作的实现不仅需要大量的资金、场地等“硬环境”的支持,也需要诸如分享信息、沟通信任等“软环境”的支撑,而成员间的交互信任正是此类“软环境”最丰富的表现[26]。数字技术破除时空阻隔和组织壁垒,使得社会组织成员以“关注”“转发”“沟通”等自主性意志表达释放情感、传播思想、分析经验、发布需求、提供产品和服务等[27]。即使表达更多的是情感与理性的融合,“数字关注”却赋予组织成员交流以主动性、自觉性,组织成员间的信任机制因此得以生成。

二是数字赋能社会组织,建构内外交互动力机制。数字技术的介入和支持为社会组织内外交互提供成长空间、生存空间、行动空间,吸纳支持者、生产者、传递者的能量注入,实现资源、组织、角色和产品服务的跨界交互[28],扩大社会组织内外交互过程中的自主行动能力、资源整合能力和组织协调能力。数字平台作为社会组织内外交互良性发展的“虚拟场所”,具有开放性、平等性、敏感性等特性,不仅降低了内外交互的协调成本及集体行动的难度,也消除了先前固有资源依赖的权力束缚,为内外交互提供驱动力。

三是数字赋能乡村社区,实现内外交互场所“虚实对接”。数字技术赋能乡村社区,引发社区治理各类要素的整合与联动[29]。乡村治理环境的复杂性、系统性、不确定性,需要社会组织内外交互的“虚拟场地”与实践场地有效对接,实现优质服务供给与差异化社会需求的精准匹配。乡村社区的即时性、现场性和共享性,以及社会组织内外交互数字平台所提供的数字技术,可以消解地域、公私,以及组织、部门间的阻隔问题,打通虚拟场所与现实社会的联系。乡村社区本质上是合作的,数字技术工具可以完美地支持它。这是因为在这样的乡村社区里,组织成员间可以交流情感与需求喜好,组织间可以模糊边界,供需双方可以一致决策,在开放性系统中推动社会组织内外交互数据平台和社区治理相关平台对接合作,提升多源数据采集能力和综合科学决策能力,以此提高社会组织内外交互效能。

(二)数字赋能社会组织内外交互的优势体现

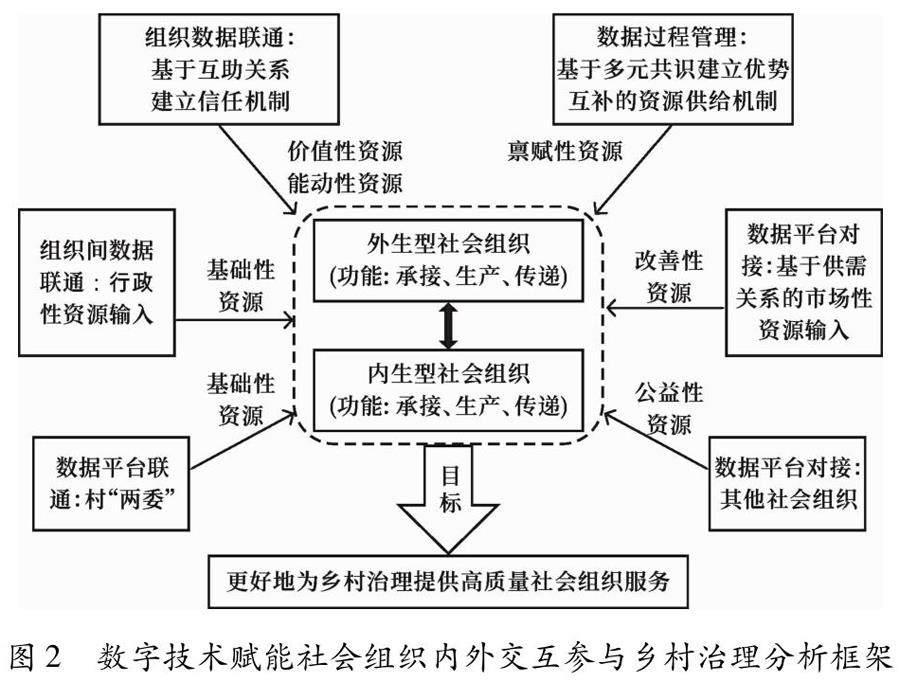

数字时代,交互强调信息接收者根据来自信源的信息内容向信源进行反馈,通过双方不断的反馈来修改信息本身和反馈内容,最终达成良好有效的双向沟通。随着网络交互、信息交互、信源交互、感知交互、媒介交互等概念的相继出现,为深度解析数字赋能社会组织内外交互的优势体现给予一定启发。同时,依据数字技术赋能社会组织内外交互参与乡村治理分析框架(见图2),将其优势体现归纳为以下四点。

一是精准识别组织成员特征。数字赋能后,内生型与外生型社会组织成员间、组织成员与村民群体间在社会组织数字交互平台中展开情感交流、知识交流、业务交流。同时,在海量成员交互信息的基础上,运用数字科学技术精准识别组织成员及村民的个性化特征,厘清其个人观点和多样化需求。

二是拓展交互资源获取路径。资源依赖理论的基本假设是,没有组织是可以自给自足的。组织都在与环境进行交换,环境为组织提供关键资源(稀缺资源),组织对资源的需求构成了对环境的依赖[30]。数字赋能后,内生型、外生型及内外交互型社会组织参与乡村治理的资源依赖由“单一资源供给”转变为“多元资源供给”,基层政府、企业与乡村自治组织依托数据平台对接、网络资源联通等方式,与内外交互的社会组织形成资源共享的利益共同体,并对其集体行动进行引导与协调,形成社会组织内外交互的多元资源供给路径,更好地满足乡村社会多样化需求。

三是完善内外交互功能。数字赋能后,社会组织内外交互功能由承接为主转变为承接、生产及传递三重功能,以此提升社会组织内外交互效能。其中,承接功能强调与政府、企业及农村自治组织建立合作伙伴关系,确保基础性资源、改善性资源的供给;生产功能注重内生型、外生型社会组织内部的价值性、能动性资源的开发与利用,依托价值共识激活能动性资源交互与共享;传递功能关注内生型与外生型社会组织之间的基于优势互补而形成的禀赋性资源交互与共享。

四是优化内外交互环境。交互环境主要包括社会环境、经济环境、技术环境和政治环境。社会组织内外交互环境主要指影响内外交互协作性、交互能力及交互效能的环境因素。数字赋能后,社会组织内外交互环境增加了数字技术环境这一“虚拟场所”,即社会组织内外交互数字服务平台,以及由它营造的开放、有序、安全的数字生态。数字技术环境调节着社会组织内外交互结构与交互效能的关系,旨在激发社会组织内部成员的工作动力,确保以社会组织内外交互助力乡村治理的协同性与高效性。

四、数字赋能社会组织内外交互参与乡村治理的优化路径

数字技术依托一种全新的思维方式,赋能社会组织内外交互良性发展,不仅是技术层面的嵌入和应用,更是对乡村治理领域服务价值、服务内容和行动方式的重塑。在系统梳理社会组织内外交互参与乡村治理中出现的交互内容与模式不合理、交互资源流失、交互行动不协调及交互效能低等问题的基础上,深度阐述数字赋能社会组织内外交互的逻辑思路及优势体现。结合数字赋能的逻辑思路与乡村治理社会需求,从“个人—组织—环境”的角度,有针对性地提出社会组织内外交互良性发展的优化路径。

(一)凝聚组织成员情感与理性认同,促使交互行为趋于协调合作

大数据时代,为了推进乡村治理现代化,要构建一个可联通、可对接的社会组织服务数字平台及应用体系。在社会组织内外交互中融入数据思维与数字技术,倡导社会组织业务主管部门与社会组织管理者转变思路,注重数字赋能引发的组织成员间凝聚情感认同与理性认同的实践探索,推动交互行为由分化转为合作,以此激发交互行为效能的全面提升。

一是提升从业人员数字素养。数字赋能社会组织面临“接触性鸿沟”与“使用性鸿沟”,尤其是一些年龄大、学历低的成员正面临数字技术“使用性鸿沟”的窘境,影响他们数字资源获取能力、风险感知能力以及公共参与能力的发挥,部分人对数字化应用服务还存在畏难、抵触心理。因此,应多措并举提升内生型与外生型社会组织成员数字素养与技能,培育社会组织技术人才。例如,2022年8月,天津市大数据协会通过线上形式开展专题学习,结合《提升全民数字素养与技能行动纲要》对协会成员、协会工作做出科学指导,把数字化思维作为协会成员必备的本领,享受数字技术带来的良好数字生活氛围。利用政策宣传、项目培训、示范教学、座谈交流,以及学习交流等渠道,全方面提高以网络信息安全为代表的數字化安全素养、以智慧公共服务为代表的数字化专门素养[31]。这是社会组织从业人员及村民群体参与乡村协同治理的基础保障。

二是构建组织从业人员间双向沟通渠道。为组织成员之间、组织成员与服务对象之间情感交流、沟通交流、意见交流提供一体化服务平台,加强组织成员、网络合作成员之间的信息交流,以数据收集汇聚服务资源,分析挖掘成员个性化特征,掌握从业人员的突出优势及工作动态,为后续业务培训、内部治理、工作评价与资讯交流提供可靠性支撑,确保社会组织内外交互集体行动的专业化及规范化,充分发挥职业技能提升交互合作效能。

三是建立与服务对象间的多频互动机制。建立社会组织成员与村民之间的多频互动机制,确立稳定的服务交流通道,凝聚村民意见与需求。在差异化意见与需求信息汇聚的基础上,依托社会组织数据应用系统对海量需求信息进行时空分类,分时段、分地区、分类型地汇聚村民群体的差异化需求,便于社会组织内外交互以高质量、高效能的原则传递产品及服务,以此实现组织成员与村民社会间“情感输送—信任输送—需求对接—服务输送—理性认可”的良性交互循环机制,保障交互合作行为可持续发展。

(二)强化组织合作稳定机制,优化内向凝聚与外向动员的资源配置路径

数字时代背景下,要转变社会组织业务主管部门和社会组织内部管理思路,拓展社会组织内外交互数字服务平台功能延伸,从数据收集者转型为数据分析者,以数字技术指导和影响社会组织内外交互的资源配置,强化其与外部利益相关者互动合作的稳定机制。即交互资源的内向凝聚与外向动员的有机结合,确保乡村社会异质性需求与社会组织内外交互产生的高质量服务精准匹配。

一是优化内源性资源发展路径。基于互信互利、优势互补原则,数字赋能内生型与外生型社会组织间建立资源联通路径,激发组织间“价值性资源”“能动性资源”“禀赋性资源”等内源性资源承接、生产及传递功能的有效发挥。构建内源性资源发展路径须应用数字技术创新社会组织内外交互模式,注重社会组织间内源性资源的激活、挖掘与整合,以提升社会组织内外交互参与乡村治理的自主性、能动性及持续性。在乡村治理实践过程中,内生型与外生型社会组织间要以“价值性资源”传输为前提,带动组织间交流学习、相互借鉴“禀赋性资源”的服务方法和技术,激活组织内部“能动性资源”的交互与共享,化解内生型与外生型社会组织自身发展障碍引发的交互不力。

二是改善外源性资源获取路径。构建外源性资源获取路径要以社会组织内外交互为枢纽,以供需交流、资源流通、交互评价等在线交互行为,联通基层政府、村委会、社会资本和企业等外部资源主体。因此,社会组织内外交互外源性资源获取路径的形成,需要建立组织成员间的信任机制、合作主体间的“利益共享—责任共担”机制、乡村社会供需调节机制、资源优势互补机制,以此确保社会组织内外交互过程中外部资源获取路径的稳定性与持续性。

三是推动流动资源的数据标准化。依托数据平台、信息技术、云计算等平台和技术,社会组织内外交互汇聚了海量的数据资源。然而,数据资源属性、格式、类型和算法标准都存在差异性,要求建立统一的数据标准体系,以及数据资源输入、生成及发布的数据标准格式,便于不同组织间流动数据无缝隙对接到社会组织数字服务平台。以流动资源的数据标准化,促成社会组织内外交互与外源性资源供给者间形成共享化、扁平化的资源结构。共享性的资源结构有助于缩短资源流通的中间环节和合作者沟通的中间层级,扁平化的资源结构有助于实现合作者间的平等互动,提升社会组织内外交互的整体合作效率。

(三)推动交互环境数字化转型,助力提升乡村治理效能

数字技术可以作为赋能工具对乡村治理产生影响,发挥政府、市场、社会多方赋能效应,一定程度上弥补了社会组织内外交互与乡村社会之间的互动鸿沟。这就改变了交互内容、交互模式与乡村社会相分离的状态,实现对内外交互能力的深度挖掘,从而开辟互惠合作的关系模式,激发社会组织内外交互动力。鉴于此,在社会组织内外交互环境数字化转型中,应大力推动乡村社会数字基础设施建设,进而增强乡村社区服务能力,提升乡村治理效能。党的十八大以来,数字基础设施建设已成为数字农业农村发展规划中的重要内容,更是社会组织内外交互参与乡村治理的重要支撑。依据中共中央办公厅、国务院办公厅于2019年印发的《数字乡村发展战略纲要》,提出社会组织内外交互参与乡村社会建设的数字化支撑,包括信息基础设施、社区治理能力数字化、社区惠民服务数字化三个方面。

一是完善乡村社区信息基础设施建设。持续优化社会组织内外交互的技术环境需要拓展农村宽带网络、智能网络及数字电视网的覆盖面,推动农村广播电视基础设施升级改造,推进5G网络、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。技术环境改造升级对于搭建社会组织内外交互的实践场所,承接、生产、传递高质量的公共服务尤为重要。同时,要建立健全互联网络安全监督机制,严厉打击损坏数字基础设施、违规使用“伪基站”设备和网络欺诈等违法行为。

二是提升乡村社区数字化治理能力水平。营造社会组织内外交互的社会环境离不开乡村社区治理能力数字化水平的提升,离不开乡村综合治理能力平台的支持,因此,要建立健全乡村大数据平台,实现乡村社会治理相关数据的统一汇聚、分析、应用及对接,汇聚农业农村领域各级各类数据,以及社会组织、业务主管部门、政府相关部门的“三农”数据资源。持续加强乡村通用能力平台建设,该平台集成AI语音图像识别能力、区块链、物联网平台等,以平台对接的形式向乡村大数据平台及应用体系赋能,实现与社会组织内外交互数字服务平台的有效对接。

三是推进乡村社区惠民服务数字化。全面提升“互联网+社区教育、养老、医疗、社会救助”资源接入率和使用率,完善乡村社区民生保障信息服务,实现高质量社会服务与社区需求精准对接,建立按需按时按量的供需匹配机制。同时,进一步提升乡村社区村民数字内容创建、数字需求发布、数字安全责任等方面的素养,使数字文化资源传输中的国家意志和政策精神与村民感受形成共鸣。乡村社区是具有稳定的组织、完整的结构、特定的功能,以及一定认同感的社会空间,依托数字赋能乡村社区,实现社会组织内外交互中的利益相关者联通互助,将高质量、优质化资源与社區村民多样化需求高效对接,有利于构筑良好的情感交互、供需交互、资源交互的政治环境。

[参考文献]

[1]尹瑶.乡村振兴背景下社会组织参与社会建设的路径研究:以川南云村的实践为例[J].农林经济管理学报,2022(5):593-601.

[2]钱坤.从“悬浮”到“嵌入”:外生型社会组织参与乡村治理的困境与出路[J].云南行政学院学报,2020(1):25-30.

[3]Louisa Ha,E.Lincoln James.Interactivity Reexamined:A Baseline Analysis of Early Business Websites[J].Journal of Broadcasting & Electronic Media,1998,42(4):457-474.

[4]柳建文.区域组织间关系与区域间协同治理:我国区域协调发展的新路径[J].政治学研究,2017(6):45-56+126-127.

[5]Ahuja M K,Carley K M.Network Structure in Virtual Organizations[J].Organization Science,1999,10(6):741-757.

[6]易艳阳.统合附属与悬浮内卷:农村外源型社会组织的实践检视[J].农林经济管理学报,2022(3):377-384.

[7]章一川,等.激活社会组织力量参与社区治理[N].浙江民政,2022-01-21.

[8]卢艳齐.社会组织嵌入乡村治理何以有效?——以江西省X市乡镇商会为例[J].湖北行政学院学报,2020(1):67-74.

[9]沈永东,赖艺轩.撬动资源、凝聚共识与形成规范:数字赋能社会组织提升社区治理的机制研究[J].中国行政管理,2023(4):22-29.

[10]陈福平,李荣誉.见“微”知著:社区治理中的新媒体[J].社会学研究,2019(3):170-193+245.

[11]吕文晶,陈劲,汪欢吉.组织间依赖研究述评与展望[J].外国经济与管理,2017(2):72-85.

[12]Drees J M,Heugens P P.Synthesizing and Extending Resource Dependence Theory:A Metaanalysis[J].Journal of Management,2013,39(6):1666-1698.

[13]陈潭,严艳.基层治理成熟度的理论范式与实践逻辑[J].北京行政学院学报,2019(6):39-46.

[14]王春娟.农民社会资本的缺失与重构[J].中州学刊,2015(4):83-86.

[15]Koruna S.Leveraging Knowledge Assets:Combinative Capabilities-Theory and Practice[J].R & D Managemeng,2004,34(5):505-516.

[16]栾晓峰.“社会内生型”社会组织孵化器及其建构[J].中国行政管理,2017(3):44-50.

[17]尹利民,穆冬梅.权力与规则:集体行动的组织学分析框架[J].江西社会科学,2015(10):201-206.

[18]董静.基于社会资本的組织安全行为决策模型研究[D].天津:天津财经大学,2019:27-32.

[19]何云峰,孟祥瑞.政府对新生社会组织的催化与公共服务社会化[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2011(4):11-19.

[20]郭梓焱,刘春湘.社会组织制度执行环境的结构维度、现实困境及优化路径[J].学习与实践,2022(3):113-122.

[21]陈锋.分利秩序与基层治理内卷化 资源输入背景下的乡村治理逻辑[J].社会,2015(3):95-120.

[22]章晓乐,任嘉威.治理共同体视域下社会组织参与农村社会治理的困境和出路[J].南京社会科学,2021(10):62-67.

[23]郑永年.技术赋权: 中国的互联网、国家与社会[M].北京:东方出版社,2014:22.

[24]罗颖.乡村振兴背景下数字赋能特色村落发展路径优化研究:以长丰县马郢村为例[J].重庆文理学院学报(社会科学版),2023(2):1-13.

[25]Oliver C.Determinants Interorganizational Relationships;Intergration and Future Directions[J].Academy of Mangement Review,1990,15(2):241-265.

[26]杨付,张丽华.团队沟通、工作不安全氛围对创新行为的影响:创造力自我效能感的调节作用[J].心理学报,2012(10):1383-1401.

[27]谢新水,谢爱莲.社会化数字组织:进化、特性与冲击[J].探索,2021(1):139-149.

[28]李俊清,王浩骅.农村社会治理联动范式:理论阐释及实践路径[J].中州学刊,2019(8):73-78.

[29]Jose Pius Nedumkallel.Interactivity of Digital Media Literature Review and Future Research Agenda[J].International Journal of Interactive Communication Systems and Technologies,2020,10(1):13-30.

[30]邱泽奇,由入文.差异化需求、信息传递结构与资源依赖中的组织间合作[J].开放时代,2020(2):180-192.

[31]储华林.数字乡村建设创新乡村治理的内在逻辑与实践路径[J].福建农林大学学报(哲学社会科学版),2022,25(4):17-23.

[责任编辑:赵瞳]

[收稿日期]2023-12-06

[基金项目]本文为内蒙古自然科学基金项目“内蒙古社会组织参与公共服务供给的绩效评估及应用研究——以乡村振兴为例”(2021MS07021)和民政部政策研究中心委托课题“社会组织参与乡村振兴战略研究:意愿、能力、困境与政策建议”(2022MZJ012)的阶段性成果

[作者简介]1.王瑜(1981— ),女,内蒙古呼和浩特人,内蒙古农业大学人文社会科学学院副教授、硕士生导师;2.张春颜(1986— ),女,河北唐山人,天津工业大学经济与管理学院教授、硕士生导师。