基于发展科学思维的模型构建在初中科学课堂教学中的应用研究

摘 要:初中科学课堂教学应当着眼于学生个人生活及社会发展需求,从科学探究、科学思维方面出发,基于证据和事实,以恰当方式解释相关知识内涵,使学生能够内化和迁移知识,提高教学效率。为此,文章基于发展科学思维的模型构建,简要阐述初中科学课堂意义,分析初中科学课堂发展科学思维模型的构成要素,即思维内容、思维方法、思维品质,并以此为基础,提出教学措施,从而为相关教育者提供参考。

关键词:发展科学思维;模型构建;初中科学;课堂教学

中图分类号:G633.98 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2024)05-0031-04

自21世纪迈入人工智能和信息化时代,科技的作用愈发显著,加剧了社会竞争,规律性、重复性思维将被机器取代,社会更注重个人的创造能力、创新精神及科学思维。而科学是综合课程,涵盖化学、物理、生物等学科,是培养学生科学思维的重要途径。学生拥有科学思维,能够从科学角度认识客观事物内在规律、本质属性及互相关系。因此,初中科学课堂中,应基于发展科学思维的模型构建,培养学生科学思维,让学生掌握科学方法,凸显科学思维内在价值。

一、 基于發展科学思维的模型构建的初中科学课堂意义

(一)培养学生观察能力

初中科学课堂中,基于发展科学思维构建模型,能够发展学生思维能力,使其在科学活动中明确观察目的、方法,并预测观察结果,注意比较实验现象,获得形象、清晰的感性认知,进而将思维活动上升为理性认知,思考、分析各种异常情况,培养学生创新能力。学生观察能力的培养是渐进且缓慢的,立足于发展科学思维模型,采取各种演示实验、课外实验方法,通过训练与示范,适当鼓励学生,能够让其自己思考、观察实验现象,掌握科学知识。

(二)培养学生科学态度

初中课堂培养学生科学态度作为重要环节,有助于学生更好地应对和理解周围事物,合理地探索世界。因此,在初中科学课堂中,构建科学思维模型,以科学的教学目标,调动学生好奇心,使其在互动交流、实践探索中,培养观察能力及实践能力,主动探究事物本质,以亲身实践的方法,验证化学知识,得到正确结果。因此,科学课堂需要立足于阶梯式发展科学思维模型,精心策划活动,以科学方法仔细观察、实验,方能达到教学目的。

(三)培养学生科学思维

科学思维是科学能力核心环节,学生科学思维培养必须贯穿于科学方法、知识的教学中,通过收集材料、综合分析实验现象的方式,促使学生牢固掌握科学知识,调动学生学习兴趣,实现思维能力发展。例如,在燃烧蜡烛实验中,可将蜡烛放在倒置的500mL与1000mL烧杯中,提出假设,观察燃烧时间长短。或是让学生根据实验现象、结果等,得出结论,如蜡烛燃烧中将空气中的氧气耗尽,停止燃烧。通过此种方法,让学生能够循序渐进、由浅及深地发展科学思维。

二、 初中科学课堂发展科学思维模型的构成要素

(一)思维内容

在初中科学中,发展科学思维内容涵盖科学概念、科学现象、科学问题及科学规律。其中,科学现象是指实验与自然中表现的现象;科学概念是科学现象或事实抽象概括获得的认知;科学规律是概括概念关系后,表现的科学定律与原理等;科学问题是从事实或现象出发形成的“科学是什么”及具体问题。

(二)思维方法

科学思维方法包括比较分类、分析综合、科学推理、抽象概括。一是比较分类。把握不同对象异同点,结合一定依据,实现研究对象的分类。例如,硫酸溶液与盐酸溶液滴加紫色石蕊试液,溶液变红。二是分析综合。将对象分解为要素或部分开展研究,或是将要素、部分整合后研究。例如,力的三要素,重力研究需要从重力大小、方向、作用点进行分析。三是科学推理。根据已有判断,推测另一判断的思维过程。例如,水自高处向低处流,到达抽水机后,抽水机将水抽到高处,进而形成循环水流,类比电流,则电源作用如同抽水机。四是抽象概括。从诸多对象中舍弃个别要素和次要素,抽取本质要素与诸要素,进而将本质与主要要素组合联系。例如,水沸腾时,温度恒定不再上升,撤掉加热酒精灯,温度尽管保持相同数值,却会停止沸腾,可据此概括水沸腾的条件。

(三)思维品质

科学思维能力中,思维品质是指对思维活动、内容做出反应的状态,具有批判性、灵活性、深刻性、独创性、敏捷性特点。学生应善于思考科学知识与问题,抓住事物本质,系统、全面地思考科学问题,从不同角度、不同方向分析,对知识进行迁移运用。

三、 基于发展科学思维的模型构建在初中科学课堂教学中的应用

(一)认识模型,构建概念

维果斯基概念理论认为,学习概念不仅在于概念获得,本质在于概念转变,不能将学生看作一张白纸,需注重系统科学学习前的概念,即学生日常生活经验,培养学生科学素养。例如,在“水的浮力”教学中,核心概念为“浮力”,教师可以引导学生以“浮力”为核心,构建知识概念网络。教师应注意学生原生态思维,了解其认知误区,有的学生说:“日常生活中发现水面上能够漂浮船只,船受到的浮力大于重力。”有的学生认为:“下沉物体浮力小,上浮物体浮力大。”还有的学生难以理解“排出”与“排开”,需要引导学生再认识、再观察、再思考,从而加强学生对概念认知,使学生更好地分析、思考、解决问题。教师可让学生观察水中巨石下沉,分析巨石所受浮力,进而观察上浮的泡沫,发现前者V排较大,后者V排较小。教师要引导学生通过理性剖析与现实观察,寻求新解释,学生会发现泡沫受重力小,巨石受重力大,进而得出结论,判断物体沉浮不能仅看一个力,需要看重力与浮力。通过科学推理与分析,让学生能够对周围现象、事物认真观察,培养科学思维,加强对概念的认知。

(二)理解模型,提炼本质

科学试验是阐明科学现象、检验科学理论的重要途径。相比课堂教学,实验教学更为自由、独立,更具探索性,可有效培养学生独立操作能力、观察能力、表达能力及判断能力,实验过程也是发展学生科学素养,使学生形成科学世界观的教学过程。基于发展科学思维的模型构建的科学课堂中,为构建理解模型,提炼科学本质,即可采取实验、对比等方式,让学生获得具体、形象、清晰的感知,分析异常现象,推动学生发展。

1. 实验活动

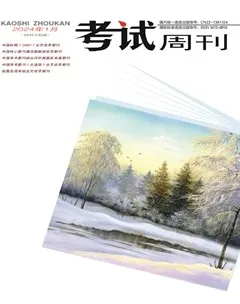

在“水的浮力”教学中,教师可立足于生活体验,促使学生转变前科学概念,利用弹簧测力计、金属圆柱体、烧杯等器材,开展实验(见图1)。

教师要引导学生深入体验,绘制弹簧测力计拉力数值与圆柱体浮力数值,通过图像分析及实验的方式,使得学生深刻认识圆柱体是否浸入水中,对其数值测定具有影响。同时,让学生分析数值变化,确定水深是否会对浮力造成影响。学生发现,表面上物体浸入水深影响浮力,实际上是物体排开液体体积对浮力数值大小有所影响,最终使学生建立科学概念。

2. 比较分析

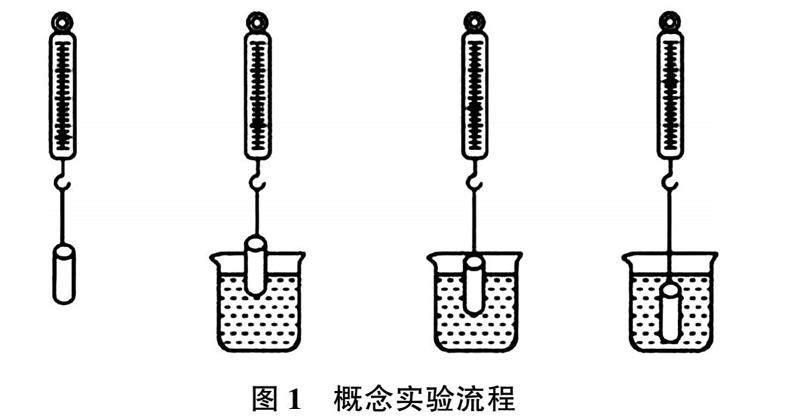

在“水的浮力”教学中,为加深学生认知,教师可拿出1个密度比水大的长方体,用记号笔画出16个宽1cm、长2cm的格子,用弹簧测力计挂起来后,设计2个实验,1个挂在a处,1个挂在b处,将物体浸入水内,控制物体浸水均为2cm(见图2)。

课堂上,教师引导学生对实验情况进行观察,并准确记录各项显示参数,使得学生明确,即便物体浸入相同的深度,也会呈现不同浮力。进而将b端向下浸入,控制两者显示相同数值,记录后,与另一实验数值相比较,引发学生产生认知冲突,即物体浸深不同,浮力相同。通过精心设计实验,让学生加强对水的浮力本质的认知,提炼知识重点,使学生确定真正影响浮力的因素不是其浸入深度,转变以往学生片面性、局限性认识,领悟科学概念本质。

3. 准确辨析

在“水的浮力”教学中,为避免学生混淆“排出”与“排开”,可运用阿基米德原理,使用溢杯,使得浸入液体的物体受向上浮力,明确“排开”液体体积相比“排出”液体体积多。在此过程中,教师可用量筒做实验,放入10mL水,将体积是25cm3物体浸入量筒中,记录量筒示数。此时,被物体排开水的体积是原有量筒内水体积2.5倍,可知1N液体能够产生2.5N浮力。另外,少量水也能产生较大浮力,让学生利用一次性纸杯实验,取2只一次性纸杯,A杯放入较多水,进而装入红墨水,B杯水量较少,放入与红墨水等量的蓝墨水,进而将A杯放入B杯内,A杯为漂浮状态。以此表明,少量水也能产生超过自身重力的浮力。通过简易操作,学生可体验实验过程,能够让学生辨明概念,做到在辨析中转化、提炼与重构,掌握科学本质。

(三)运用模型,寻找规律

1. 智改教材实验

基于发展科学思维的模型构建中,教师需利用自身智慧审视实验设计,必要时创造性改进实验装置,成为富有创造性的“工程师”,从而合理引导学生运用实验模型寻找科学规律。例如,在“液体压强规律”教学中,原有实验活动中的橡皮膜难以控制方向,容易出现实验其他变量,加上实验时间不统一,需要先后开展操作,会占据课堂大部分时间。为此,教师可以对装置进行优化,使得试管侧面连接直线,在不同高度上,设计3个小孔,插入小管固定,将U型管连接导管、试管,进而注水,观察不同液体深度压强,查看U型管的高度差。通过此种方式,学生既可观察液体内部各方向均有压强,也能理解产生浮力的原因。

2. 运用创新实验

运用创新不仅有助于学生建构知识框架,还能体现实验探究过程,激发学生兴趣,使学生树立正确科学探索思维,唤醒学生质疑精神。例如,在“水的压强”实验中,传统实验是向底部橡皮膜部位注水,对橡皮膜变化进行观察,确定水的压强对橡皮膜的影响,进而理解掌握水越深压强越大知识。而该实验变量难以有效控制,即便向内部注水,水深变化的同时,液体质量与重量也会随之变化,且即便水深相比之前较深,现象却仍不明显。所以,教师可以创新实验,改进实验装置(见图3)。

该实验中无须加水,控制水体积、质量不变,仅需改变漏斗高度,即可控制液体深度,获得明显的实验效果。通过创新实验装置,能有效吸引学生注意力,启发学生批判质疑,培养学生细致、严谨科学态度,激发学生自主寻找科学规律。

3. 利用实验意外

波普尔曾说:错误中通常孕育着比正确珍贵的创造与发现因素。实验是科学的基础,将每个实验认真做好,能够提高科学教学效果。但是,实际实验中,不可避免会出现失败、错误或意外现象,这些均属于宝贵教学资源,教师需要对其进行合理运用,服务于教学,引领学生探寻科学规律,为课堂注入生机与活力。例如,在“测量物体电阻”教学中,学生初步学会电流、电压的测量及连接电路方法,按部就班进行实验,由于课堂容量小,仅停留于手动操作,难以开展验证性实验,而促进学生探究性思维发展,需让实验结果更明显、数据更有说服力,交流更及时。

类型1:小组电流、电压实验数据漂亮整齐,见表1。

根据实验数据情况,引发学生讨论:“类型4数据偏差明显,这是怎样形成的,你会怎样处理?”“类型1~2,小组学生比较数据区别,你认为哪种合理?”“对于类型3数据你们有哪些评价?”有的学生认为:“数据错误可能是量程错误,可将其进行改动。”有的学生說:“不能因为数据错误而对其改动,可将失误数据舍去,重新测量,尊重实验事实。”还有的学生认为:“类型1~2各有合理之处,仅是被测电阻数值存在差异。”通过课堂讨论的方式,让实验的错误转变为研究资源,特别是刚生成实验,学生对于数据、过程都牢记于心,能有效运用素材,解决学生心中疑惑,加深印象。

(四)构建模型,反馈提升

在发展学生科学思维中,应当立足于构建模型,转变原有评价理念,发挥评价功能,展现学生在科学态度、科学能力、科学方法等方面的提升效果。具体方法如下:

第一,评价取向方面,以主体学习多元体验为主。需认识到学生是课堂的活动者、思考者、建构者、合作者,应尊重学生个性特点与个体差异,注重主体价值个性化与多元化。所以,初中科学需转变忽视实验过程、关注实验结果的情况,以学生为主体,评价学生在实验中的态度、情感、认知、方法等,促进学生个性发展。

第二,评价技术方面,整合质性评价与量化评价。学生科学探究中,不仅要关注学生最后掌握多少知识,还要关注学生在学习中的情绪体验、态度转变、情感投入、方法习得。所以,仅依靠量化方式,课堂评价将丧失科学教学最根本的价值。

第三,评价内容方面,兼具情境性与真实性。强调课堂知识与学生生活的联系,不能局限于孤立的、虚拟的问题作答,需设置真实情境,考查学生整体反应。所以,在设计评价问题中,教师需保证问题情境性、真实性,考查学生理解能力、领悟能力、创造能力。

四、 结论

综上所述,由于课程系统性与逻辑性较强,以往初中科学教学中,通常将完整知识割裂,产生了教学重复烦琐、知识面狭窄的问题,只注重传授科学知识,忽视学生科学思维的培养。为此,初中科学课堂上,教师应当结合实际情况,基于发展科学思维的模型构建,从认知模型、理解模型、运用模型、构建模型这几方面出发,深化学生对科学知识的认知,有效培养学生科学素养。

参考文献:

[1]祁明君.仿制·精制·创制:工程实践导向的初中科学图式建模教学——以“自制温度计”為例[J].湖南中学物理,2023,38(8):28-32.

[2]陈懋.技术支持下初中科学思维培养的教学探索[J].教育科学论坛,2023(22):56-58.

[3]樊勇.发散性思维在初中科学教学中的运用——以测量水中硬币的深浅为例[J].物理教学,2023,45(7):77-79.

[4]叶笛.发展学生科学思维导向的深度学习研究——以初中科学“酸碱溶液混合”为例[J].现代中小学教育,2022,38(1):47-50.

[5]王年进.解构·建构·架构:基于图式理论的初中科学思维建模教学策略研究[J].中学物理,2023,41(8):8-12.

[6]梁荣君,阮庆元.基于科学思维能力结构模型建构科学教学思维能力进阶模型[J].教学月刊·中学版(教学参考),2023(4):22-27.

[7]胡子贤.高阶思维发展下的初中科学复习课设计——以“探究测量工具刻度标定的技巧”为例[J].中学物理教学参考,2022,51(3):50-52.

作者简介:宫萍(1978~),女,汉族,浙江杭州人,杭州市弘益中学,研究方向:科学思维模型构建。