日常与非常:康熙《上溪源志》所见15至17世纪的徽州社会

王振忠

(复旦大学 中国历史地理研究所,上海 200433)

将近20年前,笔者在上海旧书摊上收集到《新安上溪源程氏乡局记》抄本一册,后又获读安徽省图书馆特藏部庋藏的同名抄本,两种抄本成书的年代与内容皆稍有不同。对此,笔者曾撰长文予以较为细致的探讨。(1)参见王振忠:《徽州村落文书的形成——以抄本〈新安上溪源程氏乡局记〉二种为中心》,《明清以来徽州村落社会史研究——以新发现的民间珍稀文献为中心》,上海人民出版社2011年版,第1—50页。数年前,笔者又在徽州收集到一册《上溪源志》抄本,后将该书编入《徽州民间珍稀文献集成》一书中。(2)王振忠主编:《徽州民间珍稀文献集成》第19册,复旦大学出版社2018年版,第3—135页。《上溪源志》抄本之封面及前部略残,全书辑录了明代中叶迄至清康熙二十八年前后(3)《上溪源志》正文编年至康熙二十八年,但书中另有一处提及“康熙庚午”即二十九年,参见《徽州民间珍稀文献集成》第19册,第43页。有关上溪源村落的文书资料,且与上述《新安上溪源程氏乡局记》多有重合之处。《上溪源志》的资料价值是多方面的,以下试举“日常”与“异(非)常”的一些例子,略作论述,兼及《上溪源志》与《新安上溪源程氏乡局记》的关系。

一、《上溪源志》所见婺东北村落社会

(一)村落与宗族

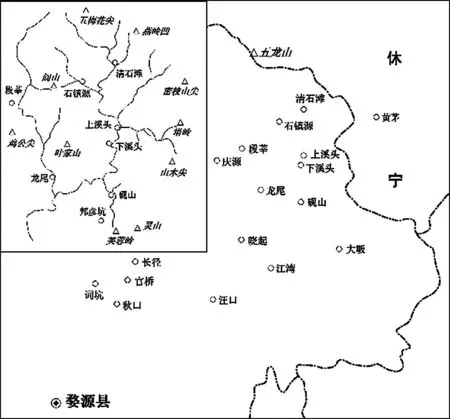

上溪源即上溪头,亦称溪源上村,位于婺源县东北部的武溪水沿岸,在清代属十都。南宋时期婺源长径人程护始居于溪水源头,后繁衍成为片村。具体说来,可分为上溪头和下溪头两个自然村(4)关于下溪头,可参见程剑峰:《下溪村的村落文化、社公坛与社祭》,卜永坚、毕新丁编:《婺源的宗族、经济与民俗》上册,复旦大学出版社2013年版,第320—348页。,其中的上溪头,亦即上溪源(“溪源”当为“溪头”一名之雅化)。其具体位置,可见下图。《上溪源志》以编年体的方式,概述了上溪源一带的历史。首先追溯了家族迁徙的历史:宋代程仁愿迁本里里村,元代程万三迁曹溪寺东,名曹村(又名中溪源)。明正统年间,程志诚迁居上溪源。及至十六世纪末,上溪源村落的发展进入到一个新的阶段。在这一时期,当地有一些读书人通过科举及第步入宦途:

万历二十五年丁酉,汝继乡试,以《易经》中举人,舒城籍;希道乡试,亦中举人。万历二十六年戊戌,舒城籍希道会试,中进士。万历二十九年辛丑,汝继会试,中进士第二百四十三名。

由此可见,此前有一些上溪源程氏族人曾迁往庐州府舒城一带,在当地落地生根,由客居而为土著,并在侨寓地参加科举考试。万历三十年以后,程汝继任禹航县令,“有苕溪三瑞之兆,于是门人制轴以颂之。轴首画苕溪三瑞图,扁[匾]额‘苕溪三瑞’(汤焕),‘苕溪三瑞图颂’(有序)。”程汝继后来官至江西袁州知府,卒于万历四十年。这些外迁的族人,与桑梓故里仍保持着密切的关系。如程汝继在家乡立曹溪寺义冢,原曹溪寺一带改为平政急递铺官路。

及至清代,婺源县以下建制单位有所调整。清初“因安庆操江李公,示所属府州县地,有图内粮少,扒凑粮多之图,共甲充里役,名曰均图。”顺治八年,婺源县令马元以程族三图粮少,均入九都桃源图甲内。不过,上溪源程氏宗族却表示,“我族图甲以粮虽少,愿独充里役,不愿均入他图,屡呈不准”。后“适本府理刑胡公临按邑内查军田”,上溪源族人程沛等具名进呈,“以申明亭、官仓俱在我三图内,万不可均。蒙准申详操江李公,即将我族呈词给示,我族图甲得以照旧不均焉”。关于程沛提及的申明亭及官仓,在《上溪源志》中另有一处记载:“每都择大族人烟稠处,空出官地□□□□□□善二亭,通都有干风化不法之事,悉凭乡约老□□□□□处断,或有善行、节烈人,公举给扁[匾]扬之。今十都惟□□□,故建立于是焉。又空官地一局,造官仓。”从原书编排的顺序上看,此一条目反映的年代应在明初。当时,官方在上溪源设立了申明亭和旌善亭,又建立了官仓。申明、旌善二亭始建于朱元璋时代,它与官仓一样,都是明初在乡里独立的空间单位内兴造的标志性建筑。(5)在明代,申明亭是以都为单位设置、运作的。弘治《徽州府志》卷5《公署》婺源县条载:“申明亭:国初始建,在县治南偏,堂屋三间,小门一座。各都四十所。”(《天一阁藏明代方志选刊》第21册,上海古籍出版社1981年版,第9b页。)另据该志卷1《地理一·厢隅乡都》婺源县条:“定制八坊厢、六乡、三十里,统五十都,洪武二十四年编户百六十四里,后渐归并,实计百二十九里、四十都。”(第53页上)申明亭的数量与都之数量完全吻合。具体研究可参见[日]中岛乐章著、郭万平等译:《明代乡村纠纷与秩序》,江苏人民出版社2010年版,第126—134页。程氏也正是以此为由,请求不被均图,几经波折,终得如愿以偿。

图1 上溪源及周遭村落形势图(6)此图承安徽大学徽学研究中心李甜副教授协助绘制,特此致谢!

除了图甲,这一带还有乡约、保甲之编立。根据康熙十四年闰五月十八日《与下村争曹村上屋充当差派合同》:“向奉上司明文,以近附近,编立乡约、保甲。”图甲和约保在地方钱粮征收和劳役差派方面具有重要作用,上纳钱粮,“照图催征”;约保差派,“照约供应,各自完公”。

上溪源村落的发展,有着一些重要的节点。《上溪源志》明正统四年六月十五日条,收录有一份“通族立水口横山封禁合同”,其中提及要“同共管业,遮庇水口”。此外,社坛及社庙之兴建,对于村落也相当重要。程氏迁居上溪源后即建有社坛,及至明成化八年,徙建于环拱坦,当时为崇兴上社境神庙(即环拱殿)。正德十年,通族立后龙、朝山、水口封禁合同,规定“后龙、护龙、水口、朝山四处山场,不拘各家契税,并将公同新立四至,栽植杂木,荫庇乡局,日后毋得徇私执契、执税砍斫,以违规画。违者,罚银一两公用。”此后,又多次明文加禁。通族封禁合同之订立,以书面契约的形式,强化了上溪源村落的境界范围。

在《上溪源志》中,有一些编纂族谱方面的内容。从明代前期开始,上溪源就曾多次编纂《势公支谱》,最后一次为嘉靖三十九年九月由自号“牧羊山人”的程顼(7)程顼,在《上溪源志》中有时作“程顼堇”,未知孰是,姑记于此待考。所修,共六卷。嘉靖四十一年,程顼又修成《新安程氏统宗迁徙注脚纂》一卷。在修谱过程中,上溪源程氏特别重视对“伪谱”之排斥。例如:

(康熙二十四年)十二月,下溪头士培(即笃生),因其祖携历来见绝于我上溪头谱,遂借补正二字,至休邑魆地妄行修程氏统宗伪谱,希图插入。后率口质夫等,见有出湘公二十四派公帖责在贤,因而忿激闻公,销其所刻伪板,押令士培等立服约,以绝其念。又于篁墩祠门竖立巍碑,公行严禁。今又编刻《维宗录》,普送各派,以共维持宗绪。

篁墩位于徽州府歙县,当地的世忠庙是新安程氏之统宗祠,上揭的“篁墩祠”应即世忠庙。上溪头程氏不仅销毁伪谱伪板,而且还在篁墩统宗祠门前竖碑和刊刻《维宗录》,显然是要昭告天下,以维护程氏血统之纯正。其时,婺源溪头程氏与篁墩程氏始终保持着密切的关系:

二十五日,势公支立篁墩祖墓标挂议墨:立议墨势公支孙仁昌公派、仁愿公派、仁晓公派,篁墩始祖元谭公、显祖忠壮公,标挂原立有户,名程仁祀。此系大典攸关,每年标挂,三股均充,仁昌公支、仁愿公支认一股,仁晓公支认二股。内计支费一两二钱,仁昌公支认一钱三分,仁愿公支认二钱七分,仁晓公支认八钱,出身标挂,每阄一年,仁昌公支、仁愿公支拈得第二阄,仁晓公支拈得第一阄、第三阄,周而复始。其标挂须择才能威仪出众者,带仆一人,铺陈同往,毋得以村陋贴玷宗派。其轮当篁墩标挂头首之年,不在此论,支费照依三股均充,每股着二人同往办事,内着斯文一员为主祭大观。康熙二十年二月二十五日,势公支孙仁昌公派程道孙等,仁愿公派程天与等,仁晓公派程嘉礽等,议墨一样三张,各执一张存照,交牙。

由上可知,婺源上溪源程氏将程元谭、程灵洗分别尊为篁墩始祖和显祖。揆诸史实,早在明嘉靖三十年正月初七日,上溪源程顼就邀集族众创立追远会,于正月十三祭祖;还有庆生会,在正月十七祭境神。节仪制成,由程其琮作序曰:“忠壮公灵洗府君,篁墩神明显祖也,上元前二日悬弧之辰,为其后而散居四方者,莫不祠而祭之。我溪源附祭境神,于上元之后二日,传以为常矣。噫!祭祖而附夫,岂尊敬之诚哉!因会议其事:盍以始居歙、婺、长径、溪源及兹上溪源五祖,合祭于显祖悬弧之辰焉?夫祭显以著开先起后之功,祭始以报择仁裕后之德,从源达流,匪惟尽反始报本之诚,抑亦得继志述事之孝,追远归厚,不在兹乎?”“悬弧之辰”一语典出《礼记·内则》,意指男子生日。程氏各派在程灵洗生日那一天合祭,以展示其慎终追远之心。在上溪源,此后是照甲轮办礼仪,立定规条。揆诸实际,婺源县上溪源程氏之所以要上溯歙县篁墩始祖及显祖,并历年屡屡跋山涉水前往篁墩标挂,显然是为了对接徽州地域的名族,于大族坐标上占有一席之地,以便在地域社会竞争中立于不败之地。(8)可参见王振忠:《大、小姓纷争与清代前期的徽州社会——以〈钦定三府世仆案卷〉抄本为中心》,《明清以来徽州村落社会史研究——以新发现的民间珍稀文献为中心》,第134—137页。

在族谱编纂之同时,对祖先坟茔的整理也在陆续进行。对此,《上溪源志》记载:

□□□□辛未十月十九日,吴村住后渐公同妣胡氏墓被人侵□,木石秽土塞坋[坟]域,立合同清理:窃谓人之有祖,犹如水木□□本源,浚其源则流益长,培其本而枝益茂。为子孙者,可不□□□为重,而以尊祖敬宗为念哉!吾祖三二公(即渐公行)坟在本村住□□阴地段,累被外人侵占,或将木石秽土塞坋域上。上年节次具告,因支下子孙繁众,人心不一,未曾结讼。今有支孙程廷等赴县状告,清理地界,诚恐人事难齐,不能终讼,合众立合同四本,每门着二人为首,照依人丁,敷率钱谷,雇倩人夫砌做墙垣,与之理决,以为保守祖墓攸久之计。如有破计拗众者,罚出白银三两公用,仍行赍此闻官,以不孝罪论,以杜徇私之徒,□□无愧祖宗于地下,而免贻不孝之讥,使后之子孙视之亦□□云,故此通公合同为照者。立议合同人:程晓、程厚、程廷、程炤、程焬。

从史料的编年纪事顺序来看,上揭“辛未”当为正德六年。另一处记载指出:万历二十九年,“原溪源自始祖护公以下各处坟墓,俱未有碑,于是汝继因起孝思,领牌坊银,遍打石碑立焉”。当年,程汝继刚刚参加会试,中了进士第二百四十三名。其人大概是觉得自己科举及第,完全是赖祖德宗功之庇荫,故而出于感恩,对先人墓碑做了系统性的整理。关于这一点,稍早于婺源理坑名族余氏的类似作为(9)万历四十二年,沱川余氏在余懋衡等人的主持下,对先祖的坟茔禁碑作了重新的整顿,参见王振忠:《明以前徽州余氏家族史管窥——哈佛燕京图书馆所藏〈婺源沱川余氏族谱〉及其史料价值》,《徽学》第6卷,安徽大学出版社2010年版,第95—107页。,应当反映了婺源一地较为普遍的社会风气。

在整理墓碑之后,宗祠的兴建也随之展开。《上溪源志》中收录的万历三十年三月初四日立扦祠基合同指出:“予弟志初先是领乡书之岁,用青乌子言,率族众老成,议立宗祠于本里水口下边山之麓,计五门,买田八亩以辟祠基,沿溪筑埂以为藩屏。”“领乡书”是指中举,而“用青乌子言”则是说听从堪舆家的建议,在本里水口一带兴建宗祠。不过,可能是因为资金筹措的原因,直到崇祯十六年才由族人捐输银两,作为“造祠根基”。清顺治四年正月十一日,公举程国衡等人协同督理,“生殖造祠,议立文簿”,也就是将先前筹措的资金用以放贷生息,积累财富,为建造祠堂做准备。为此,程氏族人还专门制作了文书簿册,随时登记与建祠相关的进展以及账目。祠堂资金的进一步积累和正式建成,则是康熙初年的事情。康熙元年,“南省”程时阳输银20两,购买五甲程炽先大坑田七号入众生殖,建造本仁祠。所谓南省,应指程时阳当时已迁居南京一带,他虽然侨寓异乡却仍桑梓情深,出资购买土地作为公产,召人佃耕,并以其收入作为建祠资金的来源。康熙二年正月廿二日,族内又公举程嘉礽等人“协同督理,生殖造祠”。此后,还陆续接受族人捐资。康熙九年,“收月池公支输银一百两生殖造祠合同”指出:“建造祠堂以奉祀萃涣,吾族巨典重务也。”康熙十三年后,上溪源程氏指定了“总理”“管银两”“管收支账”“管工账”“督造”和“走动催工”等任事人员,各司其职,并择吉筑造祠堂。康熙十六年九月初四日,“上本仁祠正梁,抛馒头三担”,标志着程氏宗祠正式建成。

明代中叶以后,徽州逐渐形成为宗族社会。在日常生产和社会生活的诸多方面,佃仆被广泛地使用。对此,学界相关的研究已颇为丰硕。不过,《上溪源志》提供的一些新史料,有助于我们探讨佃仆的相关组织。具体说来,在当时的图甲体制下,佃仆另被编成“小甲”,“小甲”包括一个一个“家头”,由“小头”统率。

关于“家头”,在此前披露的史料中,稍晚于《上溪源志》的《畏斋日记》中有6条记载,其中出现过“宗祠家头银”“家头保甲银”(2例)“家头银”和“家头众银”的名目。此外的一条是康熙三十九年三月十二条提及:“通、规、友三派不愿递年敷家头银。”在徽州文书表述的语境里,“敷”与“斗”字皆是出(资)之意。显然,“家头银”应出自家族内的各个支派。对此,《新安上溪源程氏乡局记》中亦有记录。当时,在村落中搭桥、修碣等劳作,皆由程氏族内的佃仆(上、下桥仆人)承担,“搭桥田租及作池水工食,上、下桥仆分领,则家头多寡不同;照家头分领,则丁口老弱多寡不一,劳逸不均,恐生废弛。今众议:无论私仆、众仆,二十岁以上、五十岁以下住居村内者,匀领供应,小头递相总理,庶劳逸适均,永无废弛之患。”可见,佃仆各户即“家头”由“小头”统率。

关于“家头”与“小头”,《上溪源志》中计有5处记载。其中,康熙八年正月初四日指出,历年浚池清圳,“其作水责在小头催促现在家头轮充,其浚水圳上、下水池,议定回工,递年定期在立秋十日内,隔水清浚。如再怠惰,以小水搪塞者,罚艮[银]二钱,绝不容恕。……编上、下桥家头作水,如分家,长子当父家头,庶子当新家头”。根据此处的描述,“家头”也就是佃仆分家形成的人户,由“小头”督促。另外,当年七月初十日上午,“下村头首程文甫、社子应瑞等八人,同道士一人,鼓手六人,小头一人,上来主本境许佛”。下午,“本村头首八人,醮官一人,同道士一人,鼓手十二人,小头二人,齐往莲堂许佛,亦领下村头首棹盒茶”。可见,在许佛的过程中,溪源上、下二村,“小头”皆是一个颇为重要的角色。

之所以称为“小头”,可能与图甲体制下“小甲”之设立有关。一份道光二十八年的合墨记载:

立复议合墨人鸿源吴凤华仝江法新,祖葬吴村,土名施姑坞,东西两培凤、莫二号山场,锄种扦苗,以供国课,来有六十余载。所是官差临查门牌烟户,均系吴姓约内照应。……江姓递年规例□于天贶节日请神之期,是以备席,以感乡约业主照应之劳。今因吴姓业主众多,尤恐照应不到,反为照□,只得两相嘀酌,江姓办足钱四千五百文,付入乡约会内。此项以为永远折席之仪,无得异说。其于吴姓新年演戏,照依家头。日后兴旺,均照多寡,江姓不得推躲。其门牌讲约之费,每家原照老规,递年付与乡约收领。立此合墨一样二张,各执一张,永远存照。(10)黄志繁、邵鸿、彭志军编:《清至民国婺源县村落契约文书辑录》第4册《秋口镇(三)》,商务印书馆2014年版,第1238页。

这是婺源秋口镇鸿源吴家的一份复议合墨,从中可见,吴、江二姓共为一个乡约,但吴氏为“乡约业主”,官府“临查门牌烟户”都是由吴姓在“约内照应”。江姓则为其演戏,显然是依附于吴姓。其中也提到“家头”,这种情况,也与上溪源一带佃仆与程氏之关系极相类似。虽然所述对象不完全相同,但有助于我们从一个侧面理解“小甲”设置的情境。

至于有关“小甲”的直接记载,道光十二年的《雨坛总账》抄本中,谈及婺源沱川一带的求雨活动。七月二十一日,东山寺起坛祈雨,沱川一、二、三图鸣锣通知集议祈雨。二十三日早晨,行香至庙,即“出票唤各小甲”,于本月二十四日激龙请水。当时的票文曰:

一、二图现为祈祷事。票唤△图△甲△处小甲,即晚自办水筒、小锣,至南源祖殿伺候,激龙请水,毋得迟误,须票。道光十二年七月廿三日,申明亭票。

此票由申明亭发出,并注明票文“悉照旧规,在庙上分发,一、二图现年办理”,可见此一惯例应由来已久,基本上可以上溯到明初。从“△图△甲△处小甲”的表述来看,“小甲”是图甲体制下的特殊编制。根据《雨坛总账》的记载,激龙请水时,“其小甲去者,自带小锣一面、水筒一只,领纸旗,坛内用饭起身,并装饭一袋”。同书还记载,一图小甲拈阄请水,“其众倩充当所赎小甲接水者,每人给工钱八十文”。另外还提及“其已赎小甲”“二图四甲上门新添小姓小甲半名”。所谓已赎小甲,是指已摆脱佃仆身份者,而“新添小姓小甲”,则应当是刚刚沦为小姓,被编入小甲者。这显然说明,小甲是由佃仆组成。“小头”之名,可能也就因“小甲”而来。此一问题颇为重要,有助于我们更为深入地理解徽州佃仆的生存状态,不过,由于目前所见的史料还颇为有限,尚待发掘更多的文书加以探讨。

(二)围绕着阆山的迎神赛会

除了宗族发展之外,跨宗族的迎神赛会亦值得特别关注。在与上溪源程氏相关的迎神赛会中,阆山尤为重要。阆山亦称朗山,在婺源县北八、九十里,“西连回岭,趋府城捷径”。(11)王文楚等点校:嘉庆《大清一统志》卷112《徽州府一·山川》,上海古籍出版社2022年版,第3468页。根据方志的记载,宋时在山上建有香岩寺。(12)道光《徽州府志》卷4之4《营建志·寺观》,江苏古籍出版社1998年版,第357页。元代至正年间,行枢密院判汪同建有阆山书院,延请休宁名儒赵汸为师,以教乡之俊秀。(13)弘治《徽州府志》卷5《学校·书院》,第25b页。赵汸曾作《阆山香岩院》诗:“千峰四面碧参差,十顷水田展玉池。下界风生尘似海,半山云合雨如簁。雷师降笔留丹篆,佛祖开基见白龟。宝殿重新煨烬后,可怜无处觅残碑。”(14)赵汸:《东山先生存稿》卷1,清康熙二十年刻本。在此前的研究中,笔者已初步探讨过围绕阆山的迎神赛会,“阆山位于今庆源、段莘的东北,是方圆数百里范围内的一座名山,其上的阆山古佛也是婺东北方圆数百里内民众信仰的中心”。(15)王振忠:《明清以来徽州村落社会史研究——以新发现的民间珍稀文献为中心》,第30页。对此,抄本《入清源约出晓起约叙记》中有一份康熙五十年的议墨,是“因康熙丁亥年请佛之后,人心不一,元宵不出,各神醮俱废,以致时岁不丰,故有此议墨”。“康熙丁亥”即康熙四十六年,当年因迎神赛会发生纠纷,遂于四年后订立议墨:

香岩禅院志来远矣,龙尾上社自昔于兹,民俗贫朴,耕务为生,所供阆峰七佛如来,乃本家万年香火,纪年一请,福国祈丰。每逢轮请之期,庙前演戏六十台,俗子还戏两棚,不花不彩,惟敬惟诚,敷掠轻而费用廉,并无外侮之欺扰,此古人经制之美,立法之常如此,故能悠久而无疆。……数年以来,散慢神祇之弗福,追思古意之攸存,是以通村佥议:以方以社,爰立春祈秋报之常典;祈丰祈保,永咸乐育之神庥。庶遂人心,奠安神座,众议成规,分班轮首。

康熙五十年正月十五日仝会议人:胡伭让、时元、伭相、时行、伭熊、时早、时富、士鸿,洪观护。

龙尾地处下溪头西偏南十公里、段莘水西岸龙形山的尾端,故而得名。又过了四年,康熙五十四年正月另立合同再次指出:“龙尾上社立议合同人胡伭让、大贵、时行、茂富等,原有阆山古佛,同宋、詹、陈、叶、汪众姓纪年一请,祝国保民,历守无异。”上述两条资料,亦可作为上溪源周遭村落与阆山古佛关系的一条重要佐证。

关于阆山古佛、香岩寺(院),《上溪源志》一书又提供了一些新的史料。自宋代以后,历经元朝以及明代前期,因史料之缺失,我们无从了解香岩寺(院)的具体情形。直到万历元年五月初九日,才见有《本族复助造阆山香岩院合同》:

立议合同人程时讃、程琏、程庄、程凤、程世泽、程涌、程元英等,缘阆山敕建香岩院,实系本里香火,历代迎请祈祷。近因古寺颓坏,且旧基欠利,住持难安,致香火缺奉。今众议择吉,新买十二都汪可大田一亩,扦做寺基,起屋殿宇,与下村两半出价买讫。又,原香岩院户额,在十八都官坑汪敏甲下,多被搅扰。众议收割原户过本都程时讃名下供解粮差,其津贴汪敏上年赔貱及书手纸笔立案等用,与下村并照原买寺基两半均出,立有合同照证。本村原买寺基及今收户二项所费,并作六股半算派出备,每股共出银一两一钱五分公用。其造殿木料、圣像、器皿、田产等项,在各善信喜助,多寡不在此例。今恐无凭,立此合同七本,各收存照。

……

存政公支下一股,祖生公二小股,德生公半股,四支下共一股,存庆公一小股,存忠公半股,存善公支下一股,宜一公支下一股,志诚公支下一股,进思、可大公二支下共半股。

从合同文字描述的内容来看,香岩院应颓坏已久,此次程姓族人共立合同,以股份方式筹措资金重建寺庙,并由各善信自愿添置圣像、器皿以及相关田产等。

之所以重新重视起香岩院,可能与明代中叶以后徽商利润之回输,村落社会生活渐趋活跃息息相关。人们在温饱之余,需要追求更为丰富的精神生活,于是,迎神赛会渐趋频繁。《上溪源志》中收录了顺治十二年七月二十六日石镇源接佛祈雨议约:

立议人胡参、洪尚等,原阆山古佛四社相共。今因上溪源程姓祈雨,和尚借言推阻不发,致上溪源程姓众忿,自今洪、胡二议,凡遇祈祷,先至先请,不得生情阻挠,立此存照。

此一议约,亦见于安徽省图书馆本《新安上溪源程氏乡局记》。由此可见,阆山与周遭民众之祈雨活动密切相关。在17世纪,因迎神赛会也引发了不少纠纷。康熙元年八月十五日的一份合议指出:“阆山敕封香岩院,金佛庄严,为诸姓香火基。踞万山之顶,平畴一望,诸峰环秀,诚为名山古刹,载在志书,唐宋迄今,传灯远矣。原各檀东输租若干,付戒僧住持。历来本山衣钵相传,香火长续,各乡亦无闲杂人等至寺搅扰,僧俗不混,佥谓清净禅林。”其时,因有一些人前往寺庙读书,遂使得香岩院内僧俗混杂,以致发生纠纷,连累了寺庙僧人。当时的住持正棠独力难支,意欲辞歇。为此,程、胡、洪等姓檀越决定为僧人出头,“今各檀越齐集到山,劝挽正棠仍旧勉力管家,本派僧人仍旧照常职事,毋许分散。亦不得假馆读书,停留闲杂人等,混杂多事。本寺各守清规,不得招惹是非。各檀越训诫子弟,无事不得至寺搅混。如有外人无端横逆相加,小事则含忍之。果尔非理不堪,僧人通知各檀越,和同敷费,一齐出面,与之经官理论,不使僧人受屈、受害之无伸也。自今立议之后,务各遵依,始终如一,庶僧人可以常住接派,而万年香火永不息矣。”

除了香岩院之外,蛟池莲花庵,也与上溪源一带的关系颇为密切。关于蛟池莲花庵,《上溪源志》记载:“王家山出家和尚隐修,募化本村各门,至外蛟池建莲华庵……将地藏王迎出供奉焉。”此莲花庵供奉地藏王,与九华山应有一定的关系。康熙七年孟冬,蛟池和尚隐修“接各门檀东至庵,付家徒弟(亦王家山人,名照善)所有山、田、器物,开簿两本,并有交牙人名、花押,僧执一本,檀东执一本。”康熙二十二年十二月初一日,“蛟池僧人照善接各门檀东至庵,付家徒弟诚一(系下村仆人,随母带至上村者)所有山田、器物,开簿两本,并有交牙人名、花押,庵僧执一本,檀越本仁堂执一本。”王家山应即阆山上的一个地名,从上述的两段引文来看,僧人隐修始创的莲华庵,后来的传承颇为有序。显然,上溪源程氏本仁堂是莲花庵的重要檀越。另外,从莲花庵第三任住持由下村仆人诚一充当来看,僧人在徽州的地位比较低下,在某些方面甚至与佃仆的身份颇相仿佛。

与寺庙特别是阆山香岩院相关的,则是周围村落的“请佛”活动。根据上溪源程氏的讲述:“阆山者,吾族香火也。十一、二都诸宅,吾族瓜葛之绵绵也。”对此,《上溪源志》记载:康熙二年“十月请佛,棚搭存仁堂门首,戏写双胜班。”另外,书中还记录了康熙八年 “请佛”的详细过程。当年七月初三日,上、下村头首设酒会,议论请佛日期,言定十五日两家一齐上阆山许佛,十月十八日接佛下山,十九日上村行香,二十日下村行香。至于其具体过程,《上溪源志》曰:

初七日,下村本年轮该接佛。头首不遵旧规,不备棹盒茶接上村头首。至中途,复定请佛日期,陡着仆余汝光赍帖上来,改约来日上、下两村同上阆山许佛,云天气干旱,许要早,日期仍是十月初八日,众许之。

初八日,上、下村头首齐上阆山许佛。见下村填疏,忽然变改,十月廿三日接佛下山坐。廿四荒芜日,与本村行香,本村头首不服,嘀之复选,伊家坚执不从,但许廿五日行香。

初十日上午,下村头首程文甫、社子、应瑞等八人,同道士一人,鼓手六人,小头一人上来,主本境许佛。本村头首因众议上、下村共日行香,不能周遍,备棹盒茶,至水口庙会议。下村出言,听各家分请行香。

下午,本村头首八人,醮官一人,同道士一人,鼓手十二人,小头二人,齐往莲堂许佛,亦领下村头首棹盒茶。彼老成长吉、元服、宜抑等云:上、下村惟请佛一事相共,今若分请,则亲亲之义永断,相视为吴越矣!大咤伊八甲头不遵古例,备棹盒茶接上村。至中途,预先言定日期再许佛。今起议分请,是汝八甲头之过也!

下村的中途变卦,令上溪源族众颇为不满。对此,《上溪源志》记录了下溪源村内的不同意见:“下村风俗向行欺诈,不事仁义,唯长吉一生知与本族修好。前经下气请认数百年始祖妣朱氏坋[坟]墓,指与标挂,深信不疑。今又说出亲亲之义,惜乎附和者少,竟成分请。长吉,真下村之拔出者也。”在《上溪源志》的编者看来,程长吉为下村有见识的老成,后者认为二村若分请阆山古佛,则“亲亲之义永断,相视为吴越”,对于上、下溪头宗族的发展将产生重要的影响。

关于迎神赛会,《上溪源志》还记载:

十一日,长吉等备棹盒茶来,接本族简臣、新一、公茂、士心、寓规、亨伯、茂枝七人,至东山池馆会议。伊云:既得罪宅上,望乞原宥!言定十月廿四日接佛下山,二十五日上村行香,下午下村行香。两家各出禁帖,毋许小户人等放肆生事,违者重罚戏一台。言明决定而别。

十八日,本族头首因前日已议定日期,近日纷纷又闻下村允嘉背议,有分请之说。长吉正言理论,被允嘉推倒,跌碎门牙……

因形势尚不明朗,故上溪源程氏具书询问:“请佛之典,世守于今,前东山池馆已有确议,嗣后宅上有二三其说。今特奉渎,烦达各宅暨任事诸公,仍至东山池馆面晤一决,以便从事,拱候!”对此,下村回信云:“请佛世守成规,彼此俱有同心,原无异议。但廿五日行香之期,一日恐难周遍。会首舍弟宜抑因事往邑,候其返舍,面晤酌妥,谨复。国冕、苻禧具。”及至二十三日,上溪源程氏头首得知程宜抑已从县城返回,却未见下溪源来信回复,故而备置棹盒茶,将下溪源程宜抑、程从周接至上帝庙,商议最终方案。程宜抑等说:“廿五日共日行香,却难周遍,或一家先一日,一家后一日。”因两家俱不肯让,程宜抑又说:“今轮权分各自行香,下轮两家不选日期,定于十月十五日接佛下山,省得论日子好歹。但今轮行香虽是各分,然鼓手、乐棚及送佛,仍要照旧规。”上溪头程氏“见其所言乃退棚之说,分请定矣”。为此,上溪源程氏头首会集族众,立合同分请事例,“将请接二轮田亩,分作二半均出,每亩出谷七斤半,付头首办事,议定佛戏两台,栅格式要冠冕”。可见,双方虽经反复交涉,但最后分别请佛一事仍成事实。接着,《上溪源志》记载:

十月□□日,本族接佛下山。

□□□□日,老海盐班戏到。戏棚阔八丈六尺,棚肚故事轩辕黄帝捉蚩尤,绸绢布帛鲜明,无不雅观……

□□日,本族行香,下村果背议,不着鼓手上来乐棚。众议他家行香,亦不可着鼓手下去。出台阁二座:迈公房一座,麒麟送子;仁愿公房一座,桂子月中落。香亭二座:月池公支一座,迈公支一座。

□□日,送佛。众议下村虽背祖规,本族仍当照古例送下,至浆坑源转回殿,或者下轮倘仍有复合之日。不期下村送佛不照古例送上,至高枧段转,先已送至浆坑源转矣。及闻子弟恶少仍出言,候我家送佛下去,要拦路角口,打碎旗伞。本族依然虔忱送下转,下村恶少果然邀集多人,意欲角口,谁知佛爷神灵,立时伊棚倒去丈余。下村有鲁见此异变,大骂恶少多事,以致佛爷如是显灵。因此各人心灰,只顾牮棚,本族送佛,安然往来。当时边见下村聚党拦截,忽报上来,文炳等率领四五十人下去护应,只见下村人齐集扶棚,一路无闻角口之事。

族众公议,上、下村六年一度共请佛,自今岁分请,永行为例。

因为发生了此次纠纷,故而从康熙八年开始,上溪源与下溪源遂各自分别请佛。《上溪源志》还概括性地总结了具体的缘由及其做法:“原本村溪源上社,下村溪源下社,上、下两村同姓,住居毗连,因是请佛六年一度报赛,上例相共。至轮当之年,将七月半前,先期两社设酒,会议接佛日期。至七月半临上阆山,定例请佛之家备棹盒茶。接香之家至中途,复定请佛日期。两社允服,一起上阆山填疏,许佛下来。次日,各家至上、下村境神古迹通许遍,十月请佛。如上村该接佛,下村便接香;下村该接佛,上村便接香。至上村行香日,下村设酒中途,待仆鼓吹上来乐棚;下村行香日,上村设酒中途,鼓手下去乐棚。佛戏完,上村必送下,至浆坑源转回殿,下村必送上,至高枧段转回殿,向来规例无异。今下村不但叛背祖规,仍且立议背议,诡谲百端。众云伊家向来恶俗,的于分请永行,不得相共,自今岁为始。”接佛分请,是溪源上、下村程氏宗族发展的一个转捩点。

诚如前揭记载所示,在请佛时需要演戏。康熙十五年九月二十六日,“万成班戏到,族众批助申明亭演戏一台”。翌日“接佛下山,演戏。是年因乱后,众议各事从减,惟戏价相因。演三台,每亩只斗谷三斤”。二十九日行香,“兆晟、志祥邀扮平台两座,于上绸绢人物”。三十日,族众送佛至慈溪岭脚。十月初三日,演戏完。根据统计,当年共演佛戏三台、丁戏二台,族内每丁出九色银一分六,另外还有杂姓一台和众乐助戏一台,共七台,每台计花费三两六钱。

迎神赛会的过程有诸多环节,每个环节都有可能与周遭村落发生纠纷,演戏亦不例外。康熙二十六年八月二十六日,上溪源村“八甲头首原写万成班戏”,日期定于十月初一日。与此同时,下溪源村也订定万成班,日期则定于十月十二日。后来佛期将近,连日听闻下村人纷纷传说,他家佛戏必要先做,如上溪源村不肯相让,“至临期,统人上来抢行头角口,纵然留得行头,亦要来炒棚”。对此,上溪源少壮族众皆不肯相让,只有几位族内老成,“以报赛大典敬佛为主,不欲多事,愿将日期亲往下村面让,与之调换,下村大悦”。不过,族人程兆晖、程士晋等不服,通村出帖,指出:“请佛六年一度,乃吾乡报赛大典,匪细故也。祖例八甲头首春间亲往休、歙观戏拣选,的系名班,然后写定是日。向来吾乡之戏,四方亲友观者,莫不啧啧称善。今徽郡名戏不独万成,如五子,如老海,如丰乐,如堂月,如江一,指不胜屈。八甲头首或另选名班,或不误日期,皆可听从。如必欲接他乡之残戏,不但违误佛期,有乖大典,抑且敷斗丁银,多有执拗,勿谓言之不先也。”见此情形,九月初二,上溪源八甲头首即向万成班说明原委,欲退还先前所订戏关,另行聘订其他戏班。对此,万成班表示:“因宅上向来盛德,故前日下溪头人至班,必欲改换日期过先。敝班确不允从,无趣而去。但敝班写定日期,从无违误,纵有行强多事,敝班承当。”此次交涉,八甲头首得到了万成班的郑重承诺,回村后转述说明,“通村人人气平”。于是,十月初一日接佛下山,万成班如期前来,首先演出《玉鱼记》,初二日演《铁弓缘》,初三日演《未央天》(即《五更天》)。初四日行香,出香亭三座,演《飞龙凤》。初五日送佛,演《春秋笔》(即《檀道济》)。初六日,最后演《双和戏》。此次搬演“佛戏”数日,算是大功告成。

当时,为了迎神赛会,族内也有意识地培养本族的一些鼓手。例如,康熙二十年正月二十二日,“族众会议教鼓,公举任事天榜、绍宏、有功、志明、天与、嘉礽、钦元、登选、天权、志祥、盛时等。二十六日,接五城鼓师孙有余、俞尔常至,立定议单,教仆僮俞秋、姚八等共十二人”。二十七日,开局安老郎教起,议定每丁敷银二分,每亩敷银一分六厘。康熙二十六年七月二十三日,族议习鼓,每丁敷银一分,每丁敷银八厘。八月初六日,“兆柽同鼓师带仆人汪五生,出休邑买乐器”。“休邑”亦即休宁,而前述的五城也在休宁县。在上溪源,有上、下桥太平、韵鼓二会,主要就是为演戏酬神的佃仆组织。

关于戏剧演出,前述的记载,反映了徽州一府六县共同的特征及其内部之交流,特别是婺源与歙县、休宁等县的互动。上揭提及的“仆僮”或“仆人”,说明在迎神赛会时的戏剧演出中使用佃仆,是当时各个族姓颇为普遍的现象。而外聘的“徽郡名戏”,则应以歙县最为著名(16)乾隆前期婺源板桥一带塾师詹羽尧所著无题稿本中,收录有《外板桥预演关帝戏》:“歙县溪南家乐班做,社屋岭演九台,八两实一台。”参见王曾瑜主编:《中国稀见史料》第1辑第20册,厦门大学出版社2007年版,第79页。板桥今属休宁县,可见在清代前期,当地的戏剧演出也是前往歙县聘请戏班。,故婺东北的溪源一带,人们才会不辞辛劳远至歙县反复交涉,迎请万成戏班负责搬演。另外,休宁的乐器应当是质优价廉的,如《畏斋日记》记载,康熙四十二年正月二十六日,庆源“村中接祁门章姓乐师教鼓吹,写定谢金十三两,共学粗乐、细乐、十番、昆腔十五套(每套八钱,外总加一两)。二十七……支银八两,付朱社同乐师出休宁买乐器。”(17)詹元相:《畏斋日记》,《清史资料》第4辑,中华书局1983年版,第242页。而上溪源的情况,亦与之颇相类似。

二、非常之变与社会应对

(一)诉讼

若比照《左传》之“国之大事,在祀与戎”,则村之大事,在“祀”与“讼”。“祀”包括前述的迎神赛会,而“讼”则是日常生活中的一个重要方面。不过,不少诉讼也被称为“清世异变”,所以也可归入日常生活中的“非常之变”。

上溪源村与下溪源村民属于同宗的程氏,共同生活在一个有限的空间内,磕磕碰碰在所难免。除了前述因迎神赛会而发生的龃龉之外,由于盗葬问题而产生的纠纷亦颇为常见。顺治十二年正月十七日,因下村程苻祥盗葬塘坑宣祖妣坟地,上溪源等族众议立合同呈究:

立合同人上溪源派程追远、里村派程公立、段田派程应社、兴孝坊派、浯田岭派、油潭派、孝塘派、黄土岭派、深蒲坑派。今因宣祖妣汪氏葬在塘坑,四至载谱详明,历来世守无异。陡被势豪程苻祥瞰各派窎远,垂涎吉穴。突于本月十四夜,逼冢盗葬,大惊祖骸。清世异变,支孙命脉攸关。各派众议,鸣公讨逆起轝,务保祖骸,孙子[子孙]得安。其一应讼费,照依丁粮敷斗。务期同心协力,无得规避。如有执拗不遵,定以不孝罪论。今恐各派人心不齐,共立合同十张,各执一张为照。每丁一丁,敷银一钱,每粮一石,敷银一两。

一、管事人:汝敏、学谕、嘉承、天榜、天时、文炳、登枢、尔颂、德明、宗明、宗太、振庚、燿光、大春、天宇、熙赞、振儒、嘉福、学远、起孙;

一、出官人:伯任、国志、盛时、有功、宪明、用章、心宇、日照;

一、走路人:汝份、登选、记生、国柱、应善;

一、总理人:国衡、应孙、登凤、煜先。

类似的官司在七年之后再度开打——康熙十一年,下村程添侵葬白石坑后祖坟,程氏众派再次订立合同:

立合同各派:上溪源里村、段田、兴孝坊、浯田岭、油潭、孝塘、黄土岭、深蒲坑程追远等,今因后祖及仁愿公葬在白石坑,四至载谱详明,历来世守无异。陡被势豪程添瞰各派窎远,垂涎吉穴,突于前腊月三十夜,斩脉逼冢盗葬,大惊祖骸。清世异变,支孙命脉攸关。各派众议,鸣公讨逆起轝,务保祖骸,孙子[子孙]得安。其一应讼费,照依丁粮敷斗,务期同心协力,无得规避。如有执拗不遵,定以不孝罪论。今恐各派人心不齐,共立合同八张,各执一张存照。每丁一丁,敷艮[银]一钱,每博开(18)按:“博”不知何谓,照抄于此,有待高明指教。“开”字疑当作“斗”。银,一丁三分。每粮一石,敷艮[银]一两。每亩一博,斗艮[银]一分七厘。照依十一催粮丁甲册敷斗,祀田成亩以上者俱斗。

一、管事人、敷斗人:大年、宣木、显文、汉臣、仲和、振甫、东明、亨伯、抚辰、子喻、士心、茂之、吉生、希泰、尔大;

一、出官(人):公茂、仲介、敏先、幻含、公蔚、俊氏、希乾;

一、走路人:(疑缺);

一、总理人:简臣、宏先、丽如、元宏、显之、寓规、泰民、宗甫、辅之、希正。

特别值得注意的是:上揭两份合同的文字大同小异,而且都提到“清世异变”,显然出自同一蓝本(根据通常的经验,这可能是出自上溪源一带的村落日用类书)。其中也都提及诉讼的组织成员,包括“管事人”“敷斗人”“出官人”“走路人”和“总理人”等,这些,都反映了婺源县上溪源一带诉讼的高度组织化。

《上溪源志》还记录了此后的诉讼进展:元月二十二日,程盛时以“为跨脑斩屠事”为由前往婺源县城提告。二十三日,“邑主陈爷准出”。二十五日,程盛时又进禀勘词。二十六日,“准发关都牌进勘”。被告方“程添惧亏,央伊大阪姐夫汪舜田,转央汪来章、外庄叶端北,议起轝处息”。二月初八日,双方订立议约,以对方被罚银30两终止诉讼。此一中人调解的结果,也为县令所认可。

康熙二十一年九月十六日,两村族众又因打鹿发生纠纷,“至约投词”。二十二日,“道寿往邑交粮,经下村过。程乌狗等拦路角口,道寿随往邑控词”。上溪源程道寿以“为党恶截杀抢粮坑课事”上告,而下溪源程乌狗则诉“狡制截抢叩提追剿事”,经县令审理,下溪源程乌狗涉嫌诬告,拟被重责,“一干人犯星夜逃归”。康熙二十三年九月十八夜,下溪源村程如圭、程如陵、程如柏盗葬河祖坟畔。二十三日,上溪源族中公议,由程兆第、程焌先为代表,前往婺源县衙呈告。十一月,程如圭等自知情亏,“愿还文约,自行起轝,回官下地”。

上述都是上溪源与毗邻村落之间的纠纷与诉讼,《上溪源志》对于诉讼过程、相关开支及其摊派情况,都有细致的记录。此外,还有在更大地域范围内的活动。根据《上溪源志》的记载:“本县粮米,取给江西。本乡贩籴,出自汪口。然汪口有东、北二港相通,东港直通江湾、中平,沿河碓碣开通,河垬平伏,虽重载亦不费力。本河北港,汪口直通港口,数乡人户稠密,上年曾合众开河,船只往来无异。”后来,当地的俞舜、俞进造碓,“船垬高峻,阻塞船路,以商贾搬运多费,万民被害。兹兼汪口米市,移在水口发卖,本河船只不通,比前更难搬运”,结果引发纠纷,六都、七都及十都诸人,于康熙十一年五月十五日共立《北港各村与汪口争船垬合同》,其中详细提及诉讼之组织与安排,规定诉讼公私费用由相关船只分摊。“船只派费,毋论粮米、货物轻重,讼在县,每船敷九色银一钱;若讼在府,每船敷艮[银]二钱”。这些,同样反映了诉讼活动的高度组织化。

(二)战乱

除了诉讼之外,外部战争与地方动乱对于村落社会而言,自然更是一种“非常之变”。《新安上溪源程氏乡局记》开首的《乡局记规》,对村落社会的管理有着具体而微的说明,其中就提及:“遇外变兵乱,有财力者、有才能者须协心维持调护,使一乡安堵如故,若乘机勾引残害全族者,究治除之。”

总的看来,明代中叶至清代前期大部分时间治安尚属良好,社会也处于较为平静的状态。不过,对于僻处山乡的上溪头而言,明清鼎革以及康熙年间的“三藩之乱”,都是影响极为重大的非常事件。

清初,上溪源一带颇为不靖。《上溪源志》清顺治四年条记载,外蛟池莲华庵,“因近黄茅,屡被贼劫,僧徒妙文亦起为贼,被叶文一杀之”。塔岭驿道始于婺源县上溪头,通到今黄山市休宁县黄茅村,全长约20里,沿路皆为青石板铺就,在传统时代,此地为休、婺交界过渡地带,治安状况较差。同年三月,“黄茅贼首如祖,率领百人来劫七之典铺。被本村程君敬等邀率族人,捉获其贼五人,如祖在内……外庄贼首叶文一,带兵数百人,驻集义堂。周将亦带兵数百人,驻六顺堂。本村程文炳等一班,敷出米、酒、肉给兵,以保乡局。适叶文一同下村允章等在培桂馆饮酒,叶兵私打人家狗食,文炳等获出,携至叶营,大言理论。叶兵执枪相持,被文炳接过一枝,枪死二人,齐声追赶,贼兵星散。时文一知地方变起急逃,欲往下村,被文炳、七九、应时、大六、君敬等一班人,追至麻榨坦桥头擒杀之。”顺治五年正月二十七日黎明,“贼首王三、如祖、黄乌等,复率千人至村内抢掳,杀死程悦奴、姚兴旺,刀伤程宗太、程照先面颊,程汝讃眼睛,程茂才手。贼亦被本村杀死三十余人,退至前边段。因下村人筛锣上来,贼闻之,恐有追赶,随即转身放火烧屋,约毁六十余家。四月,桃源吴聘带领百余人驻山背。本村文炳、七九、应时、大六、士登等数十人赶进,至山陵,遇吴聘旗下程三十杀之,切其头,携出称重,九斤六两户秤。”这些相互间的残忍杀戮,都反映了清初上溪源及其周遭地区的动荡不安。

至于三藩之乱,乾隆《婺源县志》记载:康熙十二年冬,“三藩吴三桂、尚之信、耿精忠反”。次年,复设徽宁道驻扎徽州府。其后,清军与三藩叛军在婺源数度交手。(19)乾隆《婺源县志》卷2《疆域志·沿革》,(台湾)成文出版社1984年版,第256—257页。而据《上溪源志》记载:康熙十三年四月初三日,浙西“开化各处告警”。五月端阳日,福建耿精忠麾下“反将程副总带兵攻饶州,破之”。七月,“四方告警”。八月初三日,婺源“邑中告警,闭城”。康熙十三年为农历甲寅,故三藩之乱也被称作“甲寅之变”。当时,为了应对地方变局,附近的段莘、小源来信联络:

启者,昨奉张镇台谕以川都联络守御,牌由东乡至上宅,传送寒舍二村。事关切肤,语非故套,奉行刻不容缓。但诸乡与寒舍二村旧已联络,近又复盟奉行,固不必言。而上宅虽然附近,未经联络,恐声气不通,首尾难应,故特耑书奉约,望示音订期,至中途会晤,庶无负上人至意,而愚辈亦为身家起见,故不惮汗颜,肙启立候台命举行,以复上命为幸。谨启上上溪源程亲翁诸执事前,眷侍教生汪崇义、詹惇叙同顿首。

根据清代婺源的都图划分,十都之下有“溪头”和“龙尾”,十二都之下则有“段莘”和“小源”。段莘原是婺东北著名的村落,1970年因修建段莘水库而遭淹没,后迁往新江岭;而“小源”亦即《畏斋日记》作者所在的庆源。这些地名,均在婺源县东北乡。末尾署名的“汪崇义”“詹惇叙”,从字面上看显然并非人名,而应当是段莘汪氏、小源詹氏的祠堂名称,这是以各该祠堂具名的村族间之交涉。此后,段莘方面又来信曰:

承谕,候与詹宅诸公酌妥再复,然上宅联络清石滩等处,幸则先为举行,刻无容缓。寒舍探报,当每日至宅上讨信,勿吝为幸!寒舍与詹宅酌复,仍图面议,以计长久,决不敢草草完事也,暂复。上程亲翁尊前,眷侍教生汪崇义顿首。

信中提及的清石滩应即今青石滩,在下溪头北7.5公里两溪合口处,明初,婺源官坑洪姓建村于青石累累的滩地旁,因名。(20)《江西省婺源县地名志》,婺源县地名委员会办公室,1985年,第55页。对此,溪源上、下村共同回复段莘和小源之信:

承尊谕,联络之举,实为今时要策,且蒙不鄙,得附同舟,更属至幸!但寒舍两族,总以力绵路遥,不敢造次。日迩已会清石滩、石镇源等处,皆如旧约。寒舍与上宅,虽云道阻且长,不能征发期会,而互相侦探,以作表里声援,实属良图。其中委曲,约于十五日同至阆山寺中一晤,商酌合宜,以为长久之计。至期,千希玉临,肃此奉复,上汪、詹二宅贵约诸执事前,眷侍教生程追远、程正义同顿首。(21)王振忠主编:《徽州民间珍稀文献集成》第19册,第87页。

石镇源,在下溪头北偏西7公里的山间小溪旁,邑内清华胡姓建村,村前乱石累累。各方会晤的地点,约在阆山寺中。《上溪源志》和安徽省图书馆本《新安上溪源程氏乡局记》中,都收录《石镇源接佛祈雨议约》,这说明石镇源与上溪头一带在诸多公众事务上历来就存在着协作。值得注意的是,末尾署名的“程追远、程正义”,也是溪源一带的祠堂名称。另外,清石滩也有给上、下溪源的回信:

联络之举,原于二宅订有确议,言犹在耳,谁敢不遵?今奉张镇台以川都传谕,谅亦与前议大同小异耳,而段莘、小源二宅既邀二宅相助以应,又兼上人为地方留意,计议奉行,谁敢或后?但敝约僻处山隅,敢迎驾临相晤,以深其罪。乞赐确期,齐至二宅商议举行,余容面晤,不宣。上允裕程老亲翁台下,二宅诸公,均此奉达,眷侍教生洪华生顿首。

由此可见,在婺源,一些邻近的村落平日里就在“某某约”的框架内相互联接,处理公共事务。及至非常时期,这些约定俗成的自然组合,彼此之间亦互为奥援,共同应对外部的挑战。

此次“甲寅之变”,对于婺源社会产生了较大的影响。康熙十三年八月十八日,福建反将罗其雄带兵围攻婺源县城,县令陈六承等因洪于兰之说降,遂献城投降。在此背景下,婺源各村颇为慌乱,据《上溪源志》记载:“本村各家,齐带妻子男女,四散避兵。”二十五日,“福兵至龙湾段,遇清兵胡探花,迎战大胜,斩首无算,直出,遂拔府城”。二十八日,“伪将马成龙(乐平县马家阪人)带兵约三百余人,过砚山口。”砚山位于下溪头南5公里的山下小溪旁,由于相距颇近,上溪源村恐其上来掳掠,欲想办法阻止。“时里门茂榜,同歙县姓鲍者二人,乐平领游击札副。是日到家自荐,据伊领有札副,与之同列无妨。今村内壮丁各造腰牌,执兵而下,至砚山与马答话,不合,被马扯碎札副,打鲍,拦捉村中壮丁四五十人,尽行乱打。”当晚,马成龙部驻扎砚山地方,“要本村出银一百二十两,赎内中知事者数人”。二十九日,“本村充约登科化[及?]嘉彦输出银九十五两,茂榜家出银二十两,士里家出银五两,共一百二十两,赎回文炳、道本、嘉赏、士里、茂榜回家,余俱带去”。十月初八日,“福兵大败于绩溪县,日夜逃进婺源。文炳、嘉谟等一班人,夜间至大坑僻处,拦路截喊。溃兵惊吓,尽弃物件奔逃,文炳等安然获来派分”。十一月,“伪将洪国柱带兵三百余人,从燕岭进,逃至本村过。登科充约,素与交善,接手并肩,送至象鼻,犒其兵众酒肉饭,去,资重尽寄下村正义祠,竟为所得”。十四日,“清将巴、额二员带兵进婺源,是夜驻官亭”。十五日早晨,“巴、额将下兵数百人,至本村打粮,专掠猪、米食用等物,余不取”。(22)关于“三藩之乱”对婺源的影响,光绪《婺源乡土志》第91课《耿精忠之叛》亦有简明的概述。参见光绪《婺源乡土志》,(台湾)成文出版社1985年版,第72页。据该条,“巴”即巴山,“额”为额楚,为当时带兵驻防的两将军。

以上是“三藩之乱”期间上溪源一带对此次动乱的应对。从中可见,虽然上溪源也与附近的一些村落形成联合,但似乎并没有起到多大的作用。在强兵压境时,不得不花费不赀破财消灾。不过,在应对地方变局中,此类联合亦是抵御外部势力的中坚力量。乾隆《婺源县志》就有“乡勇杀贼”条:

康熙甲寅,闽贼于八月二十日陷城,乐平贼亦附之,势猖獗,诸乡皆遭蹂躏。段莘、庆源、秋溪诸生汪乾、汪泳、汪秉韡、汪任、詹日焕、詹锦、詹选七人,与乡约汪光烈等团结义勇,捍卫截杀。九月初七日阨之于庐岭,十七日阨之于七十二湾,皆斩馘数十。翼日,又以石仓击杀二十余人于回岭,贼气已夺。十一月朔,贼伪总兵马成龙焚掠词坑,初五日由小秋岭来攻,又杀贼百余人。贼复由间道夹攻,诸丁壮力难支,败于官桥头,阵亡者汪浚、汪介眉、汪钺生、汪玮、汪仲吉、汪旭、汪锡、汪格、汪四九、汪养女、吴伯宜、詹细臭、叶成、祝三、詹起鸿、詹连九、程时裕、黄七,凡十八人。(23)乾隆《婺源县志》卷39《通考·佚事》,第2488页。

从前引《上溪源志》的记录来看,段莘、庆源诸生也曾与上、下溪源族人联系,但后者以“力绵路遥”“道阻且长”为借口,似乎表现得并不十分热衷。也正因为如此,较之段莘、庆源、秋溪等地的军事联盟,上、下溪头一带的抵抗显得更为软弱和不堪一击。

余 论

徽州是传统时代编纂乡镇志(含村落志)最多的区域之一,除了目前已收入《中国地方志集成·乡镇志专辑》的,还有一些未为学界所知的村落志。(24)王振忠:《明清以来徽州村落社会史研究——以新发现的民间珍稀文献为中心》,第49页。这些村落志之编纂,仍然需要进一步的探讨。

本文聚焦的抄本,首页除题作“上溪源志”外,另注明“即《乡局记》”,所谓乡局记,亦即清代前期当地编纂的《新安上溪源程氏乡局记》(目前所见抄本两种)。将该书与两种《新安上溪源程氏乡局记》对勘可见,其中虽有相互雷同的资料,但也有不少资料未见于另外二书。由此看来,《新安上溪源程氏乡局记》之编纂,诚如笔者此前所推断的那样,的确是为了进一步编纂《上溪源志》做准备。(25)王振忠:《明清以来徽州村落社会史研究——以新发现的民间珍稀文献为中心》,第49页。除了颇多反映15—17世纪徽州基层社会的丰富史料外,此一抄本也为探讨从村落文书辑录到村落志编纂的动态过程提供了极佳的个案。

从内容上看,《上溪源志》在编纂过程中使用了各种类型的资料。例如,“嘉靖二十二年癸卯,邑主冯绶开百丈充新路,改曹溪寺为平政急递铺,官路往来。并开河道通船。牧羊山人顼《和邑侯冯公双溪道中即事》(载诗集):……”,此条明显来自族内文人所著的“诗集”。又如,“查燧公家记,志诚公原买上溪源路一条,土名吴□□涧四尺,与俊一坐亮、俊二道成、俊三祖生兄弟相共”等,可见这条资料是根据私人记录的“燧公家记”。再如,顺治十四年正月,程天榜等创首邀立甲震会,“收各房输租、输银,详载会簿”,可见此条是来自会簿记录。此外,书中还多次提及《上溪源程氏乡局记》:

万历三十六年戊申七月,通族议立后龙、朝山、水口封禁合同。夫后龙、朝山、水口,乡局所关,向立合同严禁,允冝世世遵守。男妇老幼人等不许入山侵害,违者公罚,抗拒者闻官。今将上年(正德十年)(26)按:原文如此。此处可能是誊录原文却未加注明,故而容易滋生误解。今照引,特此说明。合同四至及条约开具于后。原正德十年立议合禁,所以合同罚例,详载《上溪源程氏乡局记》。

顺治八年辛卯,通族二造石仓碣,注水入上下泥池。原碣因西板石碣头壁立,今岁又被洪水冲洗一空,复相碣基,移上数丈,兴工再筑,督造文炳,助理充应各务嘉礽、嘉彦、嘉泽,所助银两、人名,载在《上溪源程氏乡局记》。

由此看来,《上溪源程氏乡局记》相当于是《上溪源志》的资料长编。不过,后者书名虽作“上溪源志”,但同时也注有“即乡局记”(或“乡局志”)。可见,它仍然脱胎于《乡局记》。虽然编者最后希望将之编纂而为村落的志书,但从现有的体例来看,仍然与《乡局记》没有多少差别,仍是杂抄或史料长编的性质,离完成体例详备的村落志书,还有相当长的距离。当然,也正因为它的原始性,所以也更成为我们研究村落社会史的珍贵文献。