后太平天国时期徽州的宗族维权与官府确权

——以绩溪南关许余氏坟产纠纷为中心的考察

陈 瑞 冯 宇

(安徽大学 徽学研究中心,安徽 合肥 230039)

徽州宗族在晚清太平天国运动中遭受严重冲击,后太平天国时期,徽州境内兴起了一股宗族重建的浪潮。在这一浪潮中,劫后余生的徽州府绩溪县南关许余氏宗族(1)据光绪《(绩溪)南关惇叙堂宗谱》(清许文源纂修,清光绪十五年活字本)卷1《惇叙堂谱序》,明初许斗保夫人余氏以长子许添荫之次子许文福承余祀,改姓为余,从此,许、余二姓同祠同谱,共为一脉。仅许文福派为余姓,其余房派仍为许姓。严谨起见,本文将其族名之为许余氏宗族。另据《新安名族志》记载,绩溪南门许氏亦即南关许余氏宗族,为徽州名族。参见(明)戴廷明、程尚宽等撰,朱万曙等校点:《新安名族志》后卷《许》,黄山书社2004年版,第482页。采取了一系列举措以重建与再造宗族,而在与异姓宗族发生坟产纠纷之际挽回祖先墓地损失、确立墓地产权权益则成为其中一个极为重要的环节。关于清代徽州坟产纠纷,学界已有不少研究成果(2)相关成果主要有郑小春:《汪氏祠墓纠纷所见明清徽州宗族统治的强化》,《安徽大学学报》2007年第4期;任志强:《明清时期坟茔的纷争》,《安徽大学法律评论》2009年第1期;韩秀桃:《明清徽州民间坟山纠纷的初步分析》,《法律文化研究》,2008年;张佩国:《祖先与神明之间——清代绩溪司马墓“盗砍案”的历史民族志》,《中国社会科学》2011年第2期;徐彬、祝虻:《徽州家谱中的清代涉墓诉讼论略》,《安徽大学学报》2015年第6期;阿风:《明清徽州诉讼文书研究》,上海古籍出版社2016年版;叶成霞、刘伯山:《徽州“健讼”现象的历史实态与文本书写》,《江淮论坛》2023年第2期,等。,但对晚清这一时段关注不多,以维权与确权为中心和观察视角的研究也不多见。本文以绩溪南关许余氏宗族为考察对象,对发生于晚清同光年间的两起坟产纠纷的缘起、维权应对及确权结果进行深入剖析,以期深化对后太平天国时期徽州宗族重建及徽州族权与政权互动等相关问题的研究。

一、绩溪南关许余氏宗族的风水观与坟产纠纷缘起

徽州人对于风水之说、阴阳之术深信不疑由来已久,“风水之说,徽人尤重之,其平时构争结讼,强半为此”(3)(清)赵吉士辑撰,周晓光、刘道胜点校:《寄园寄所寄》卷11,黄山书社2008年版,第901页。,“昵于阴阳,拘忌废事”。(4)万历《绩溪县志》卷2《舆地志·风俗》,明万历九年刻本。濑川昌久指出,风水知识及相关实践在民间的普及程度极为广泛,这是因为该地区呈显著发达状态的父系氏族,积极参与了本族祖先墓地风水活动的缘故。(5)[日]濑川昌久著、钱杭译:《族谱:华南汉族的宗族·风水·移居》,上海书店出版社1999年版,第112页。传统中国,以父系血缘关系为纽带的社会人群共同体即宗族广泛存在,徽州成为传统中国宗族社会的一个典型地区,徽州宗族则形成宗族发展的“徽州模式”。(6)赵华富:《徽州宗族研究》,安徽大学出版社2004年版,第2页;陈瑞:《明清徽州宗族与乡村社会控制》,安徽大学出版社2013年版,第2页。历史上的徽州宗族特别重视甚至迷信风水,自然成为风水实践的重要参与主体和有力推动者。史载,徽州宗族“尤重先茔”(7)光绪《婺源县志》卷3《疆域志·风俗》,清光绪九年刻本。,将坟茔视为“本根之地,子孙枝叶荣瘁所系”。(8)(明)江一麟:《祠规·守坟茔》,万历《萧江全谱》信集《附录·贞教第七》。在徽人看来,宗族是否人丁兴旺、瓞衍瓜绵,子孙后代能否出人头地、光大门楣,皆系祖先阴德保佑或坟茔风水庇护所致。由于徽州历史上人多地少的客观域情,若要找到一块风水极佳之地埋葬先人,往往需要花费很大的代价。祖茔风水之地得之不易,对待它也得严加管护,以防出现意外。“昔李克有见人盗其祖坟之树木者,即手刃之。夫古人保护坟荫且如斯之甚乎,其祖坟山地为人侵占盗葬,有不义愤冲激者乎。”(9)光绪《(绩溪)南关惇叙堂宗谱》卷9《祠墓图·墓图附墓图纪事》,第34页。于是,保住村族社区的“风水龙脉”,防止他人盗砍盗伐荫木,以免出现伤及“人丁命脉”或“斩龙绝脉”现象,往往成为徽州宗族或徽人愤然兴讼、一讼再讼且誓讼到底的最佳理由。(10)韩秀桃:《明清徽州的民间纠纷及其解决》,安徽大学出版社2004年版,第265页。

在绩溪南关许余氏宗族发展史上,据传言,该族曾因修建宗祠与近邻章氏宗族开启风水斗法,双方寸步不让,最终诉诸官府,留下祠前矮墙一堵。此事被记载于族谱“杂说”中:“传言我祠之建,章某嫉之,难以窒碍祖墓,讼于官,官拆。各凭界址营建,理也;避让,情也。我祖感于情之说避让之,某不满,欲于养济院后凿塘断我祠地脉,以泄其气,我祠凿祠左之塘解之。某又乘间于祠前圳东堵砌矮墙,拦碍祠之朝向,复讼于官,断以颓圮后不复续砌,并墙里有根石毋凿毁。”(11)光绪《(绩溪)南关惇叙堂宗谱》卷10《杂说·祠前矮墙》,第88页。这一载入族谱、作为宗族历史建构重要素材的所谓“传言”,应被视为南关许余氏宗族笃信风水、积极参与风水实践的有力佐证。

南关许余氏宗族重视祖坟荫木,将其与坟茔置于同等重要的地位,认为祖坟荫木不仅是宗族产业体系的一部分,更是完整的祖先茔墓风水系统中必不可少的重要一环。该族族谱中收录有明初族人许德仁所撰《戒后侵祖迁坟伐木说》专文以告诫族人,禁止侵害祖坟、砍伐荫木:“盖丘墓尤可植松楸以荫庇,树木尚可积粪土以栽培,俾皆周密固蒂,毋令风动霜摧,树木且然,而况丘墓,岂不爱护,肯容侵暴而失谨欤?”(12)光绪《(绩溪)南关惇叙堂宗谱》卷8《杂著·戒后侵祖迁坟伐木说》,第47、48页。从风水角度讲,祖先坟茔周遭栽种树木,主要是为了构建完善的祖茔生态系统、改善祖茔生态环境,从而荫庇、保护祖茔及祖先“魂体”。因而特别强调,“而今之后,吾族子子孙孙各请自谨固,不可妄听诬惑,侵祖迁坟,亦不可纵内外人砍伐茔木,杜于荫庇”,若“有不才不孝者以祖宗丘墓为轻事,不尊禁止,故违而私害义,侵葬盗木,听公经理论罪,以警于将来。”(13)光绪《(绩溪)南关惇叙堂宗谱》卷8《杂著·戒后侵祖迁坟伐木说》,第47、48页。

在日常生活场景中,南关许余氏宗族一贯秉持“凡人一生不入公门便是福人”理念,不提倡告官诉讼,但也认为“如果已葬祖茔被占而讼尚属万不得已……惟有已葬祖坟命盗等事不得不讼”(14)光绪《(绩溪)南关惇叙堂宗谱》卷8《家训·息争讼》,第6页。。祖坟风水等涉及宗族根本利益的重要物质设施及其物权成为南关许余氏宗族关注的焦点之一,也成为该族与“他者”结讼的重要诱因之一。

光绪《(绩溪)南关惇叙堂宗谱》中较为完整地记述了晚清同光年间南关许余氏宗族因祖先坟茔遭受地邻岱下汪氏、严坞口张氏侵害所引起的纷争始末,这两起纠纷最后均通过官方介入和不同程度的干预而得以平息。

第一起纠纷发生于同治二年(1863),南关许余氏族人回乡省墓,见二十八世许承胜墓地用以养护坟茔的荫木被岱下汪氏盗砍,旋即禀告县衙,请求处理。同年,绩溪县衙出示禁止,但相关告示被岱下汪氏汪德富等人扯毁,于是许余氏族人再于同治三年(1864)七月呈控到府,这次纠纷最终以徽州府衙颁布告示而告平息。关于该纠纷始末,可参见下引同治三年七月二十八日徽州府衙告示。

第二起纠纷为许余氏宗族因明初人余艮英祖坟被严坞口张氏长期侵占盗葬,在太平天国战后重建过程中采取各种方式以夺回主权,由此引发了与侵害者的诉讼,开启了曲折漫长的维权与确权之路,最终由官府于光绪十五年(1889)颁布告示而终结。关于该纠纷,文献记载云:“兵燹后,祠事式微,墓祭衰替,致启奸邪窥伺。先是,值祠事者与严坞口张姓有刑谭之私,主以墓之右前地赁以造厝。光绪辛巳冬,势恶张定元于右首龙尽处盗伐荫木,移厝于山,结椁造圹,盗葬一十三棺。”(15)光绪《(绩溪)南关惇叙堂宗谱》卷9《祠墓图·墓图附墓图纪事》,第34,34、35页。太平天国运动对南关许余氏宗族造成了严重冲击,宗族墓祭被迫中断,该族对坟茔及其附属产业的管理也处于失控状态。族内值祠事者与严坞口张氏族人相互勾结,私自作主将坟茔附近部分地块租赁给张氏造厝,为日后两姓纠纷埋下了伏笔。光绪七年(1881),严坞口张氏族人张定元得寸进尺,于坟茔右首龙脉尽处盗砍荫木、结椁造圹,并将浮棺移入,造成盗葬的既成事实,最终引发旷日持久的诉讼纷争。

二、绩溪南关许余氏宗族的维权应对

传统时代徽州宗族的坟产纠纷以风水之争为出发点,其核心实为争夺产权权益。徽州宗族聚族而居,人口众多,族人踊跃参与争端解决乃是常态。但在面临纠纷与诉讼时,往往需要部分族人冲锋在前,致力于纠纷与诉讼的解决。

光绪七年余艮英墓地遭到侵害后,许余氏族人“自讼之起,一诣皖省,三赴南京,善与我族叔日暄、族兄时及栉风沐雨,废寝忘飱,上下奔驰,往来质辩。八载之中,历尽艰辛,尤赖族伯道求、族叔汉宗、族兄顺年、族侄树滋、族再侄照庭、我弟积卿暨阁[合]族敌忾同仇之力,讼至起迁。噫,劳矣、瘁矣、诚不堪回想矣,乃知保护祖墓殊不易易矣。”(16)光绪《(绩溪)南关惇叙堂宗谱》卷9《祠墓图·墓图附墓图纪事》,第34,34、35页。于此可见,许余氏宗族所投入人力物力之大、遇到困难之多难以想象,但是许余氏宗族并未知难而退,而是一直坚持不懈,这既与族人的祖先崇拜观念意识和血缘情感有关,更与族人以捍卫宗族权益为己任的责任感和现实考量有关。

可以明确的是,同光年间的两起纠纷博弈皆是许余氏宗族在捍卫自身的正当权益。当时许余氏宗族处在太平天国战后恢复重建的重要阶段,包括祖茔秩序重塑在内的宗族重建是宗族面临的头等大事,也与每一位族人个体利益休戚相关。在整合凝聚力量一致对外之前,必须确定由谁出面具体应对纷争,而出面之人的推选则成为宗族维权能否成功的关键。两起纠纷中有明确记载的出面族人信息见表1、表2。

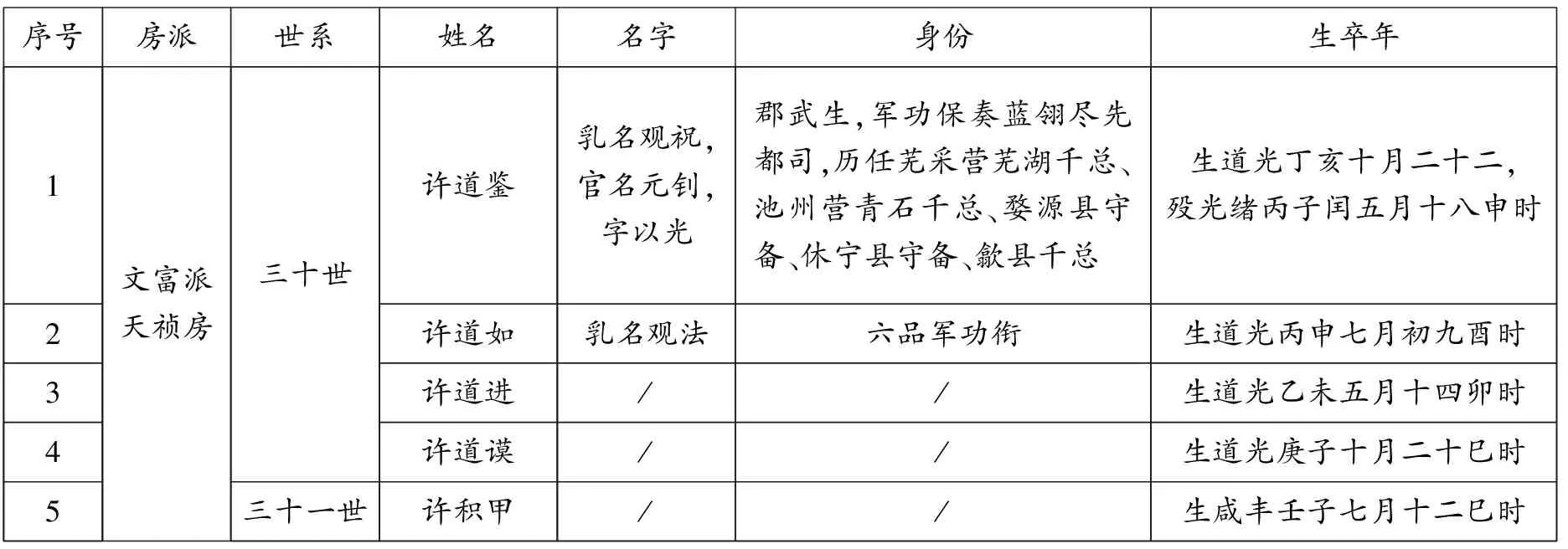

表1 许承胜墓产纠纷所涉许余氏族人信息表

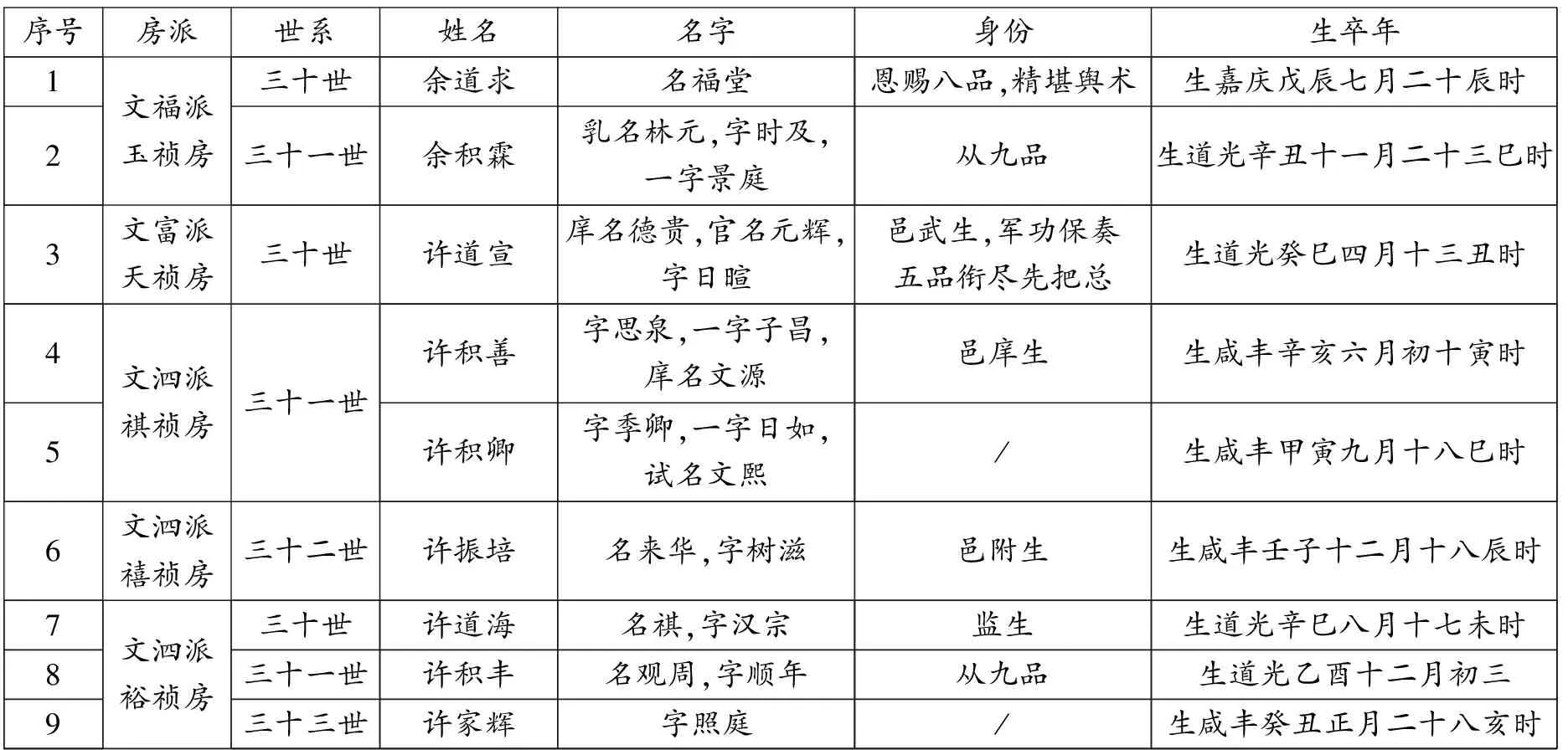

表2 余艮英墓产纠纷所涉许余氏族人信息表

根据以上两表,参与维权的族人共计14位,能被族谱明确记载,表明他们在坟产权益争取过程中发挥着主导作用,当然在实际操作过程中,参与族人或许远不止上述诸人。绩溪南关许余氏宗族共分五派十五房,从有名姓的参与主体来看,参与者仅有三派五房,究其原因,或与太平天国战争造成严重的人口死难有一定的关系。据族谱记载,当时的社会情状是“半膏锋镝,半没饥寒,尸骸遍于道路,村落尽为丘墟,乃又饥荒、瘟疫、灾害并至”。(17)光绪《(绩溪)南关惇叙堂宗谱》卷1《谱例》,第72、69页。战争席卷整个徽州,自咸丰三年(1853)太平军进逼绩溪,至同治三年太平军不敌清军,彻底退出绩溪(18)绩溪县地方志编纂委员会编:《绩溪县志·大事记》,黄山书社1998年版,第20、21页。,绩溪遭受兵灾长达十余载,被太平军攻占多达15次(19)数据来源:《太平军兵争期内皖省府州县经过兵事年月表》,安徽通志馆编纂:《安徽通志稿·大事记》,成文出版社有限公司印行,1934年铅印本。,社会动荡失序,百姓流离死亡,死伤逃难者不计其数。在战争、饥荒、瘟疫、灾害叠加打击之下,许余氏宗族“大难之后,生丁十存一二,其无后嗣者,世系无从追理”。(20)光绪《(绩溪)南关惇叙堂宗谱》卷1《谱例》,第72、69页。族谱对于死难者和逃亡者作了较为详细的记载,涉及到各个房派。(21)郑小春曾对许余氏宗族文齐公派唐祯公房的死难情况进行统计,该房族人在兵难中有单个毙命者,有兄弟、夫妻、父子、全家、兄弟后裔同毙命者。详见郑小春:《咸同兵燹冲击下的宗族生活及其重建——以绩溪南关许氏宗族为中心》,《安徽史学》2021年第5期。人丁损失严重的房派,残酷的现实并不允许其有多余精力去出面应对宗族的外部纷争,无法充任处理纠纷、夺回墓产的主力军。故未被提及的房派族人可能并未出面抑或在其中所起的作用不甚明显,这也从侧面反映出许余氏族内房派力量的失衡状况;有无族人出面或出面族人的数量多少,也在某种程度上反映出后太平天国时期该族内部各房派的实力及其在宗族事务中的话语权。

以纠纷结束年份考察参与族人年龄,许承胜墓产纠纷解决时,5位族人,除许积甲年龄尚小外,其余4人均在25—49岁之间;余艮英墓产纠纷解决时,9位族人,年龄在25—49岁的有5位,占比55%,50—79岁的有3人,占比33%,80岁以上1人。在两起纠纷中,25—49岁的族人均占据绝对主力,他们正值盛年,出色的身体条件和蓬勃的精神状态允许他们投入更多的时间、精力在其中。纵向来看,年龄跨度比较明显,生年最早者为三十世余道求,生于嘉庆十三年(1808),至光绪十五年纠纷解决时已超过80岁。如此高龄,依旧奔波在宗族维权之路上,体现出徽州宗族对战后重建的重视与迫切。余道求年纪大、阅历广,在族内威望相对较高,同时精通堪舆之术,能够在这一挽回族产的过程中,对涉及风水方面的事项作出令人信服的权威性解释。生年最迟者为三十一世许积甲,生于咸丰二年(1852),在参与纠纷处置时仅13岁,正值年少,便已承担起与异姓宗族竞争博弈的重任。其余族人皆处于能身体力行及提供经验指导的时期。合理的年龄结构梯度便于优势互补和分工合作,也有利于发挥个人的主观能动性。

就参与族人的身份来看,有功名或学衔在身者比例超过60%,且大多为生员,涵盖文、武生员,包括邑庠生、邑附生、监生、郡武生、邑武生等,此外还有职员以及具备一定品阶、军功衔者,他们皆为族内士绅精英,拥有较大的话语权。生员作为士绅阶层之人数最多的群体,在传统乡村社会中扮演着重要角色,这些身份多是明清时代以科举制、学校制、捐纳制为基础而产生的,晚清徽州各县对于士绅的选任资格或条件虽不尽相同,但却对在社会上有名誉资望的举贡生员等功名之士颇为倚重和推崇。(22)陈瑞:《社会治理视角下清末徽州六县绅士行事习惯与风格比较研究——以〈陶甓公牍〉为中心的考察》,《徽学》第18辑,社会科学文献出版社2023年版,第69页。张仲礼曾将整个绅士阶层按水平划分为上层和下层两个集团(23)通过初级考试的生员、捐监生以及有较低功名的人属于下层集团,上层集团则是由学衔较高的以及拥有官职但不论其是否有较高的学衔的绅士组成。参见张仲礼著、李荣昌译:《中国绅士——关于其在十九世纪中国社会中作用的研究》,上海社会科学院出版社1991年版,第6、8页。,若按照这一划分标准,许余氏宗族在同光年间两起纠纷中出面的族人中上、下层绅士皆有所参与。其中,更有在太平天国战争中屡立战功之人——许承胜墓产纠纷中带领族人请求官府处理争端的族人许元钊。作为低级武职军官,他曾组织团练“克复婺源、青阳、祁门、休宁诸城”(24)周赟:《诰授昭武都尉蓝翎都司歙汛守府以光许公家传》,光绪《(绩溪)南关惇叙堂宗谱》卷8《传》,第69、70页。,对抗太平军以保一方平安,可惜英年早逝,其不仅在族内备受尊重,更是享誉地方,为人所敬仰。

参与族人的能力大小也是纷争博弈能否获胜的重要因素。光绪十五年告示的颁布标志着余艮英墓产纠纷的圆满解决,恰在这一年,许余氏《(绩溪)南关惇叙堂宗谱》竣工告成,两件对于许余氏宗族意义不凡之事同年出现。修谱是许余氏宗族重建过程中的重大举措之一。纂修族谱耗时之长,用功之深,非德才兼备者难以承受。在14位“国朝光绪壬午至己丑岁重修”族谱者中,有7人同时也是余艮英墓产纷争解决的参与人,分别为:天祯房三十世孙道宣(日暄),常川总理较对;玉祯房三十一世孙积霖(时及),常川总理誊真;祺祯房三十一世孙文源(思泉),常川总理掌谱稿誊真较对;裕祯房三十一世孙积丰(顺年),协理;禧祯房三十二世孙振培(树滋),誊真;玉祯房三十世孙道求(福堂),协收丁捐;裕祯房三十世孙道海(汉宗),协收丁捐(25)光绪《(绩溪)南关惇叙堂宗谱》卷1《修谱人名》,第44、45页。。上述7位士绅,作为所在宗族历史的建构者,在族谱编纂工程中肩负重任,分工明确,必是许余氏一族中素质高、能力强者。族谱七易寒暑方修成,纷争八载春秋终解决。这7位族人,一边承担着族谱修纂的重任,另一边则致力于墓产纠纷的解决,其间所付出的艰辛努力与心血可想而知。在纂修族谱与寻求纠纷解决同时进行的情况下,两不耽误并取得实效,更加有力地证明了士绅在宗族治理与宗族事务处置方面具有相当强的组织领导力。

由上所述,在涉及风水之争的坟产纠纷维权应对上,族内士绅是最积极维护祖茔风水的群体。许余氏宗族采取以士绅为主体的精英群体出面、举族应对的策略,这些出面的士绅群体是宗族与官府之间的桥梁、纽带,与官府之间有着天然的联系,便于行事,其在族内属能力强、素质高的人才,有着一定的权威,且来自力量较强、具备话语权的房派,足以承担起宗族相应的责任。同时,这一队伍年龄梯度合理,老少齐出并以青壮年为主,在社会阅历、知识水平、办事能力等方面能够形成互补,有利于制定行之有效的纠纷处置策略并付诸实施。

三、徽州府衙与绩溪县衙的颁示确权

作为王朝统治在基层社会的代理人,府县地方官在民间纠纷的处理上扮演着重要的角色。作为基层主官,平决狱讼是其职责所在,遇到民事纠纷与诉讼更有义务作出公正的审理。许余氏宗族涉及的两起坟产纠纷案,分别于同治三年和光绪十五年经由官府介入和程度不同的干预而得到圆满解决,处理结果最终均被许余氏宗族所认可,诉讼结果得以以告示等形式载入族谱,在宗族内部形成一种含括“告示”“墓图纪事”“戒后侵祖迁坟伐木说”及“家规”“家训”“家礼”部分祖茔保护条款等多种文字内容在内的特定的祖茔文本系统。这一祖茔文本系统,从不同角度时刻警醒族人保护祖墓的必要与不易,“后之人有藉祖墓而多事者非孝也,有轻祖墓而畏事者亦非孝也”。(26)光绪《(绩溪)南关惇叙堂宗谱》卷9《祠墓图·墓图附墓图纪事》,第35、34页。这种以官颁告示面目出现的经由官府认定的诉讼结果,与课税记录一样具有比私家契约更强的法律效力,它能证明宗族祖传墓地所有权的合法性,并对墓地所有权提供相关法律保障。(27)徐彬、祝虻:《徽州家谱中的清代涉墓诉讼论略》,《安徽大学学报》2015年第6期。

二十八世许承胜墓地遭受侵害,许余氏宗族告官后,岱下汪氏自觉理亏,托亲友说和,与许余氏宗族进行调解,纷争事件得以了结。为了防止日后出现类似情况,同治三年七月二十八日,徽州府衙应许余氏宗族请求,合行出示:

署江南徽州府事宁国府正堂加十级纪录十次刘,为给示严禁,以杜盗害事。案据署池州营千总事、芜采营千总、蓝翎守备许元钊同堂弟道进、道如、道谟,堂侄积甲等禀称,缘绩溪十三都土名铁子坞坟山一业,兴养树木以护祖茔,历今多载。近有邻村地棍窥伺外出,屡被盗害,于同治二年回家省墓,见该山被害情形,深堪痛恨。比即具禀在县,请出示禁,不料有岱下汪德富等将示扯毁,致控在县。案被延宕,遂寝不究,具禀沥恳亲提,蒙批:候即饬县将有名人犯解府讯办。汪姓自知情亏,即浼亲友向钊等调处,事经了息。窃树木有关乎风水,而风水实关乎人丁。世代久长,难免无不肖之徒设心损害,树若损害,非特祖茔莫保,抑且丁命攸关。为此恳求赏示勒碑,永远严禁,以杜盗害,以保祖丁,存殁均感,望光上禀等情,具禀前来。除批示外,合行给示,勒碑永禁。为此示仰该处附近各村居民以及看山人等知悉:自示禁之后,如有不法之徒仍蹈故辙,胆敢横行在许姓山业盗砍树木,斫取柴薪,纵放牛只,任意侵害,有伤坟茔,损坏禁示情事,许即指名赴府呈禀,以凭拿究,按律惩办。倘该捕保等徇庇容隐,定行一并重处不贷。各宜凛遵毋违。特示。

同治三年七月二十八日。(28)光绪《(绩溪)南关惇叙堂宗谱》卷9《祠墓图·墓图附告示》,第76页。

告示作为一种官文书,一经张贴,便可作为具有一定权威的国家或地方性规则。(29)参见潘浩:《清代水资源保护利用与地方权力体系关系刍论——以清代地方官员告示为例》,《人文论丛》2022年第2期。同治三年七月二十八日徽州府衙因许余氏宗族士绅许元钊等请求而颁发的告示,是后太平天国时期徽州社会中“国家在场”的一种及时呈现与国家意志的一种郑重表达。这一告示,颁发的对象是许余氏宗族,告示对许余氏宗族的核心利益之一——由山地、坟茔、树木、柴薪等要素构成的“许姓山业”产权权益维护与确保等诉求给予认可和支持,许余氏宗族则借助官颁告示得以实现对“许姓山业”进行维权与确权的目的。

与同治年间铁子坞坟山屡被盗害进行的维权相比,余艮英墓产纠纷处理过程则显得较为曲折,盗葬发生后,许余氏宗族首先“控于陈县主与欧阳县主,均以贿赂不能平。续控春府宪、卢藩宪、左、曾两督宪,檄府提审,势恶始畏,理绌,恳友人吴诚斋求和,愿起迁赔树值,醮墓安山,于原地赁造厝坟四棺,立和约,载明厝地直七尺五寸,横九尺五寸,每年偿厝租米一斗,永远不得添棺改葬。立约后,又听诬诳者煽惑翻悔。兹蒙黄县主详请府宪王就案审理,依和约断结,并给示勒石永禁,而奸邪始莫能遁。” 绩溪县陈、欧阳两任县令均因为受贿而无动于衷,未能解决此纠纷,直到许余氏士绅上控至徽州知府、安徽布政使处,甚至惊动左宗棠、曾国荃两位总督,才引起官府的足够重视。总督批示徽州知府亲自审理该案,严坞口张氏畏惧且自知理亏,恳请友人调解,双方达成和约。未曾想立约后汪姓又反悔,续经绩溪县黄县令请奏徽州府王府宪审理,此案才得以最终断结。

为巩固费尽周折才争取回来的权益,应许余氏宗族众士绅请求,绩溪县黄县令于光绪十五年五月初七日颁布告示,其中明确指明严坞口张氏的行径是觊觎他人墓产,“为此示仰该坟山届近诸民人等知悉:所有余家墓坟山业内兴养荫木,不得盗砍盗葬。”(30)光绪《(绩溪)南关惇叙堂宗谱》卷9《祠墓图·墓图附告示》,第36页。与前述同治三年徽州府衙颁布告示相似,绩溪县衙因许余氏宗族士绅许文源等请求而颁发的告示,呈现的是后太平天国时期许余氏宗族在遭遇“墓祭衰替,看管无人,墓门荆棘,田地荒芜,致启他人觊觎,盗砍盗葬”,即坟茔祭祀秩序崩溃、田地产业荒废、坟产被异姓侵害等现实困境后,为实现对由坟山、护坟田地及其附着物风水吉壤、荫木、柴薪等要素构成的“余家墓坟山业”进行维权与确权而采取的一种主动邀请官府介入、干预的策略。这是民事纠纷背景下绩溪地域社会中“国家在场”与国家意志的又一次呈现与表达。

由于各种因素的交错作用,宗族坟产纠纷发展为诉讼的案例在传统徽州社会比比皆是。有时地方宗族也会秉持防患于未然的现实考量,在可能存在的纠纷发生之前主动向官府请求颁给告示,以保证自身的产业安全;而官府给予宗族告示,既是官方对宗族产权的肯定与确认,为宗族未来可能遭遇的产权纠纷与诉讼预先提供权威证据和法律依据,也是因为“官府对徽州民间祖先墓地计有山税”“保护祖先墓地荫木问题对官方国课问题具有重要性”(31)梁诸英:《明清时期徽州荫木砍伐及地方社会应对》,《中国农史》2013年第2期。而采取的顺势而为的理性举动。如同治二年,许余氏宗族士绅余庭训出于“离该山地窎远,莫能随时巡料,若不先行禀请示禁,诚恐该处愚民莫知所畏,任意盗害,祖坟势必遭伤。叩赏给示,永禁盗害,以保祖业”(32)光绪《(绩溪)南关惇叙堂宗谱》卷9《祠墓图·附未绘图祖墓》,第93页。的考虑,向官方寻求保护,绩溪县衙及时回应并满足了许余氏宗族士绅余庭训寻求官颁告示以“禁盗害”“保祖业”,即确保其祖坟及相关产业安全的诉求,而士绅余庭训出资购置的十都黄茂坦罔字号山地一片、靠山地二片等祖坟产业则是必须要向官府承担缴纳赋税义务的。围绕告示这一特殊纽带,封建官府颁发告示,通过确权,追逐的是国课税收,而地方宗族申请告示,追求的则是以完纳钱粮而获得官方权威的认可,确保产业安全无虞,目的是维权。

从现存的文字记载看,官颁告示及官府示禁在清代徽州相当普遍。对于徽州宗族来说,获得官颁告示及官府示禁也就意味着自身产业获得了国家权力的确认与保障,它一方面是宗族产业旁落时挽回自身权益的官方凭证,另一方面也能将大量可能出现的侵害、纠纷与诉讼等消极因素预先加以程度不同的消解,这对于维护传统徽州乡族经济社会秩序及宗族稳定发展发挥着一定的积极作用。

结 语

晚清同光年间绩溪南关许余氏宗族与汪、张二异姓宗族的两起坟产纠纷皆因风水而起,一个很重要的因素是,在乡土社会有限资源的分配与争夺中,风水仍然为加强宗族统合、保证族裔科举功名、维护乡族势力的有效象征资本(33)陈进国:《信仰、仪式与乡土社会:风水的历史人类学探索》,中国社会科学出版社2005年版,第585页。,从深层次考虑,实则蕴含着对族运兴旺的期盼。故而许余氏宗族对坟茔风水之地寸土必争、誓死必争,在全体族人的支持下,以士绅为主要代表的族内精英带头进行坟产纠纷处置与维权活动,并在这一过程中扮演了主导性角色、发挥了关键性作用,最终以获得官府示禁而告罢。许余氏宗族与汪、张二异姓宗族围绕坟产纠纷产生的博弈及其终结过程,是传统徽州无数坟产纠纷生成、发展与演进的缩影,某种意义上也可视为徽州宗族针对坟产纠纷处置的相对固定的“方程式”。无论官府是针对纠纷判决抑或是应宗族请求颁发告示,其实质是徽州宗族在经历太平天国战争苦难与失序后对以地权为典型代表的自身产权权益的维护与再确认,是后太平天国时期徽州宗族维权与官府确权的一种实践途径和方式。在宗族维权与官府确权实践中,以官府颁布告示认可宗族相关权益从而获得宗族赋税缴纳配合、宗族将告示载入族谱形成自身权益的官方依据为显著标志,这从一个侧面反映出徽州宗族在后太平天国时期恢复重建过程中,以坟产纠纷事件处置为契机与官府形成的某种有效互动。这种互动也是传统时代徽州族权与政权各类良性互动中的一种重要表现形式。

社会治乱交替下必然出现官府对基层社会统治力及域内大小事务控制力弱化的现象。后太平天国时期,官方力量主导的统治秩序的重构与徽州宗族组织的重建在时空基点上是高度吻合的。在太平天国运动期间,由于安徽大部分士绅坚定地站在清政府一边,利用自身的号召力发起、组织团练,上书言事,奔走联络,对抗太平军,一定程度上影响了战事的发展与政局的走向,导致太平军最终战败并被逐出皖地。(34)方英:《太平天国时期安徽士绅的分化与地方社会》,《安徽史学》2012年第5期。绩溪当地宗族内亦有不少士绅积极参与或牵头兴办团练,投身战斗,保卫乡里(35)郑小春:《太平天国时期的徽州团练》,《安徽史学》2010年第3期。,在地方上影响力显著提高,社会地位得到官方认同,由此造成了地方权力格局中绅权的膨胀与扩张。而官府统治秩序的重构须建立在特定阶级支持基础之上,有此意识的地方官一般皆会慎重对待宗族士绅这一少数重点,倚靠其支持来恢复对社会的控制力。(36)[美]芮玛丽著、房德邻译:《同治中兴:中国保守主义的最后抵抗》,中国社会科学出版社2002年版,第154—179页。就徽州宗族自身来看,太平天国战后宗族组织的维系、整合与重建刻不容缓,尤其在面临关乎祖坟等族之根本的问题上,能够付出极大心血,寻求官方权力的认可与支持,内含着宗族话事人对回归旧秩序的渴望以及宗族势力对国家权威的认同与尊重。回到绩溪南关许余氏两起坟产纠纷案,可见许余氏宗族自始至终所追求的正是国家公器的判决与处置,历经磨难而从未放弃,幸运的是,最终取得了预期效果,纠纷的解决不仅加深了战后许余氏宗族房派间的联合,更是一次宗族组织整合的契机;官府在这一过程中则实现了自身作为王朝代理人的价值。围绕应许余氏宗族士绅的请求、针对坟产纠纷这一具体事项颁布告示而形成的宗族维权与官府确权之间的二元互动,在很大程度上蕴含有一层族权与政权相互倚重、相互利用的深意在其中。