劳动与平等:上海青年支援新疆的性别叙事(1963—1966)

易海涛

(中国社会科学院 当代中国研究所,北京 100009)

在当代中国妇女史抑或说性别史的书写中,有两个关键词值得特别注意,一是婚姻,二是劳动。诸多论述已对这两个关键词所代表的问题进行了深入讨论,既发现了其蕴含的深刻意义,也指出了所呈现的问题。就婚姻而言,已有大量研究注意到新中国成立后,尤其是1950年《婚姻法》颁布所带来的深刻影响。一方面,《婚姻法》的颁布在提高妇女地位方面发挥了重要作用,但另一方面,这种作用又在不同时段、不同地方产生着不同影响,并非呈现出直线上升的态势。(1)相关研究成果可参见:王玉强:《1953年宣传贯彻〈婚姻法〉运动月研究》,《当代中国史研究》2016年第5期;Neil J.Diamant,Revolutionizing the Family:Politics,Love,and Divorce in Urban and Rural China,1949-1968,Berkeley,Los Angeles,London:University of California Press,2000,pp.226-231.等等。对劳动的研究发现男女之间既存在性别畛域,但在追求平等的同时也存在无视性别界限的情况,相同情况下,女性往往会为劳动付出更多。例如,对“铁姑娘”的研究发现,在通过劳动体现男女平等的同时存在女性消失的现象。(2)相关成果可参见:金一虹:《“铁姑娘”再思考——中国文化大革命期间的社会性别与劳动》,《社会学研究》2006年第1期;Wang Zheng,Finding Women in the State:A Socialist Feminist Revolution in the People’s Republic of China,1949-1964,Oakland,California :University of California Press,2017,p.221.等等。又如,也有研究通过对女性参加劳动发现,妇女其实需要承担更多的工作,尤其是家庭劳动方面。(3)参见高小贤:《“银花赛”:20世纪50年代农村妇女的性别分工》,《社会学研究》2005年第4期。总之,这些研究表明当代女性问题研究呈现出一定的复杂性,而这又是通过不同时间、不同地点、不同群体展现出来。

新中国成立初期,新疆尤其是新疆生产建设兵团(以下简称“新疆兵团”)吸纳了不少内地女性。有研究从妇女个体出发,探讨了20世纪50年代初进疆妇女婚姻问题,发现这些妇女“在国家政治动员下为了寻求解放而坚定出走,在面临婚恋问题时,通过自我意识的建立,个人经历与集体、国家和时代背景的连接,发展出颇为复杂却极具主动意识的解读。”(4)王颖、石彤:《组织动员下新疆支边妇女的婚恋研究》,《妇女研究论丛》2016年第5期。换言之,婚姻问题并不只是婚姻,还包括与女性个体相关的其他因素,如集体、国家、时代背景等,这其中也包括前文所述的“劳动”。不过,有一个值得注意的现象,即在进疆女性身上,婚姻是一个被不断关注的问题,往往认为女性安置在新疆兵团的目的在于解决男性婚姻问题,而且,这种叙事在此后进疆的女性身上被不断叠加。

基于20世纪60年代初的西北边疆危机、新疆兵团的广阔安置空间以及上海的就业压力,故在1962年夏天,从新疆考察回来在上海养病的农垦部部长王震与上海市委第一书记柯庆施商定,由上海动员青年支援新疆。此后,1963—1966年,共有近10万名上海青年支援新疆(极大部分安置在新疆兵团)(5)易海涛:《制造“十万”:1963—1966年上海知青支援新疆的人数与历史记忆》,《安徽史学》2021年第1期。,其中便有不少女性,在这批女青年身上,同样延续了此前的叙事。例如,1962年12月,上海团市委副书记蒋文焕在欢送上海青年赴新疆兵团农一师参加农业劳动的讲话稿中便指出:“女青年还怕与少数民族结婚。”(6)《蒋文焕同志在欢送上海青年赴新疆建设兵团农一师参加农业劳动讲话稿》(1962年12月),上海市档案馆藏,档号:C21-2-2031。这就表明,对广大上海女青年来说,婚姻问题是她们奔赴新疆的一个重要畏惧之处。又如,1963年7月,上海团市委统战部在《当前工商界子女在支援新疆建设中的思想动态》中也提及,社会上“有些恶意的说法和谣传:如,新疆因为有几十万解放军没有结婚,所以要动员女青年到新疆去”。(7)团市委统战部:《当前工商界子女在支援新疆建设中的思想动态》(1963年7月16日),上海市档案馆藏,档号:C21-2-2285。但事实上,无论是现实环境还是进疆的缘起,上海女青年与此前进疆的女性都有很大不同。同样,女性群体也有自己的特性,单就进入新疆的女性群体而言,50年代进疆的女性与60年代进疆的上海女青年大有不同,譬如年龄、文化、家庭出身等。那么,这就需要追问,这种叙事是如何形成的?真实的情况又是如何?即历史本相如何,此后又是如何发展的,国家与女性本身在其中产生了怎样的作用?对此,本文借助于上海、新疆两地的档案资料以及对部分“上海青年”的口述访谈等材料,对上述问题予以解答,以丰富我们对新疆兵团女性历史及相关问题的理解。

一、新疆兵团的女性历史叙事

之所以会造成前述上海女青年支援新疆是为解决当地男性的婚姻问题,其直接原因就在于历史上确实存在这一突出问题,构成了这一问题的既定史实。对此,有论者指出:20世纪50年代初,转战南北的20万解放军官兵留在新疆屯垦戍边,当年在内地征召女兵开赴新疆,其中一个重要的原因是解决这些屯垦戍边军人的婚姻和家庭问题。(8)董之林:《从“故事”到“事情”(序)》,张吕、朱秋德编著:《西部女人事情——赴新疆女兵人生命运故事口述实录》,解放军文艺出版社2001年版,第2页。究竟有多少女性进疆,目前仍有一定争议。有论者认为当时有5万女性远嫁天山。(9)公丕才:《五万进疆女兵的婚姻白皮书》,《西部人》2003年第3期。但也有论者统计发现,1949—1954年,参军支边的女青年有一个逐年递增的过程,先后共计4万多人,到1956年,部队指战员的“老婆”问题基本得到解决。(10)朱茂洲:《王震将军与新娘招聘团》,《党史博览》1999年第6期。由此可见,内地女性大规模进疆的时间截至1954年,人数约在4—5万。当然,其中也有一些差异。例如,1952年12月,新疆军区按中央批准的计划从内地接收知识分子、年轻妇女共14174名,其中:军委分配3594人,西北军区分配217人,各省市招聘8605人,山东妇女1532人。(11)新疆军区后勤部:《中国人民解放军新疆军区生产经营大事记》,1996年印,第67页。

既有研究发现,当时进疆的女性以湖南、山东为主,但两地进疆的女性又有一定差异。例如,山东女兵较湖南女兵的文化程度更低,其中,1954年进疆的6000余名山东女兵中大都是农村妇女,文化程度低,初中毕业12人、高中毕业2人,相比之下,湖南女兵文化程度较高,这样一来就影响到她们进疆后的工作性质,前者主要奋战在农业生产一线,后者则多从事教师、医生、科研、艺术等行业。(12)姚勇:《湘鲁女兵在新疆》,光明日报出版社2012年版,第257—258页。由此可见,女性的来源、构成及其进疆后的命运都呈现出一定的差异性。值得注意的是,除新疆兵团巨大的人口性别比例失衡问题外,进疆的广大内地女性也有自己的选择动机。有研究发现:无论是试图获得求学机会的农村女青年,期望改变出身的“地富妇女”,还是寻求进步的青年女学生,个体的进疆选择本身就体现出她们对传统依附的性别模式的抗争。对此,也有研究通过口述访谈发现:与一直留在内地的生活比,她们中竟很少有人怀疑自己当年报名参军的决定。(13)董之林:《从“故事”到“事情”(序)》,张吕、朱秋德编著:《西部女人事情——赴新疆女兵人生命运故事口述实录》,第3页。

不难发现,新疆兵团和进疆女性都有自己的需求所在,这也是广大内地女性进疆历史的一体两面。从广大女性的角度来说,有这样或那样的因素造成她们进疆,而对于新疆兵团来说,这项举措的出台受到了男女性别失衡的影响,这也是规模化移民问题中的一个重要内容。因此,有论者指出:“后来,在移民问题上,国家始终注意性别的比例,这极大地稳定了边疆人口,有利于边疆的开发和建设。”(14)张吕:《女性·历史·命运(前言)》,张吕、朱秋德编著:《西部女人事情——赴新疆女兵人生命运故事口述实录》,第12页。确实,不只是在新疆,在北大荒也存在与新疆兵团类似情况。1958年,在王震的动员和率领下,10万转业官兵来到北大荒垦荒。这支队伍便成了开发和建设北大荒的第一批生力军。北大荒寒冷荒凉,复员转业军人很难找到女朋友成家。许多人到了30多岁还找不到对象,发出了“人到三十五,还是王老五”的感叹。为此,王震下令:放假两个月,每人带上粮票和布票,回老家找老婆去。(15)朱茂洲:《王震将军与新娘招聘团》,《党史博览》1999年第6期。此后,这个问题得到了基本解决。1958年8月29日,中共中央下发《关于动员青年前往边疆和少数民族地区参加社会主义建设的决定》,确定在1958—1963年从内地动员570万青年到边疆和少数民族地区参加社会主义建设,其中,动员的对象“男女人数应该大体相等”。(16)《中共中央关于动员青年前往边疆和少数民族地区参加社会主义建设的决定》(1958年8月29日),中共中央文献研究室、中共新疆维吾尔自治区委员会编:《新疆工作文献选编(1949—2010年)》,中央文献出版社2010年版,第202页。这也进一步说明从内地向边疆和少数民族地区大规模移民需要注意平衡性别问题。

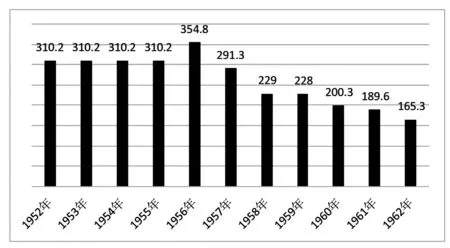

图1 1952—1962年新疆兵团人口性别比变化趋势图(女=100)

从上图可见,长期以来,新疆兵团的男女性别比一直存在较大的差异。在国家的大力推动下,男女性别比从总体来看在不断降低,但在一段时间里也会呈现一定的反弹,例如,1952—1955年,男女性别比几乎没有任何变化,1956年甚至达到了极值,这与前述大批内地女性进疆的史实存在一定抵牾。如果数据本身没有问题,这就说明在讨论女性进疆时既要考虑到国家推动“男女人数应该大体相等”,更要注意到不同时段的特殊情况。换言之,既要考虑女性进疆在于解决性别平衡问题,但更要考虑这个问题处在不断变化之中。

由此,在考察1963—1966年新疆兵团安置上海女青年时,既要注意其中呈现出的与此前安置内地女性的一致性,即“男女人数应该大体相等”,也要注意到其中所呈现出的特殊情况。就一致性而言,在当时安置的上海青年中女性确实占多数,这就延续了此前安置内地人口的惯性。从这一点来看,新疆兵团安置上海女青年的目的似乎主要就在于婚姻二字。这也可从当时党和国家领导人的相关指示中找到部分证据。1962年新疆伊犁塔城发生边民外逃事件。对此,毛泽东主席在指示新疆维吾尔自治区党委正确处理事件、做好善后工作的同时,对新疆问题进行了深入的思考研究。1963年9月28日,在中共中央政治局扩大会议之后,毛泽东在召集周恩来、朱德等部分中央负责同志和新疆维吾尔自治区党委第一书记王恩茂专门讨论新疆工作问题时提出:“要帮助解决到新疆去的汉族劳动人民的婚姻和其他困难问题。”(17)毛泽东:《新疆要做好经济工作和增强民族团结》(1963年9月28日),中共中央文献研究室、中共新疆维吾尔自治区委员会编:《新疆工作文献选编(1949—2010年)》,第229页。不过,要注意的是,毛泽东此处所指主要还是“汉族劳动人民”,也并不只是婚姻问题,还包括其他困难。而且,新疆兵团安置上海女青年也并非只是婚姻二字所能解释,有其特殊原因,需要从上海的就业、城市人口以及新疆兵团的相关问题中做进一步探讨。

二、劳动、就业所体现出的性别平等与不平等

很长一段时间以来,在关于女性解放的话语和实践之间存在着巨大的张力,这种张力在上海同样存在,而且在新疆兵团安置上海青年的过程中有着非常明显的体现。总体来看,因性别差异的存在,男女在当时的择业上确实存在着一定的不平等,但通过女性的劳动和奋斗,又在某种程度上消弭了这种性别鸿沟。

(一)为什么要强调更多动员女青年——性别上的不平等

三年困难时期之后,中央加强了对城市人口的精简工作,其中,被精简的人口中有不少便是未能继续升学的青年学生。1962年12月1日,《劳动部党组关于加强城市闲散劳动力的安置和管理工作的报告》中明确指出,不能继续升学的青年学生是闲散劳动力中的重要组成部分,“有计划、有步骤地动员一切可以动员的闲散劳动力下乡上山,参加农业生产,这仍然是安置的一个首要方向。”(18)《中共中央批转劳动部党组关于加强城市闲散劳动力的安置和管理工作的报告》(1962年12月12日),中央档案馆、中共中央文献研究室编:《中共中央文件选集(1949年10月—1966年5月)》第41册,人民出版社2013年版,第415、416页。1963年12月20日,中央安置城市下乡青年领导小组向中央报告:“根据国家统计局的资料,今后十八年内,全国大小城镇平均:每年新成长起来的劳动力,约有二百九十六万人,除大部分可在城市升学、就业外,每年需要安置下乡的仍有一百三十万人。这些人,大多数是青年学生。如果每年能够动员下去百分之八十,就有上百万人。”(19)《中共中央印发中共中央国务院关于动员和组织城市知识青年参加农村社会主义建设的决定(草案)等文件的通知》(1964年1月16日),中央档案馆、中共中央文献研究室编:《中共中央文件选集(1949年10月—1966年5月)》第45册,第52页。作为当时全国人口最大的城市上海,肩负着人口疏散的重任。有研究发现,经过1961—1964年的人口精简,到1965年为止,上海共迁出人口160余万人,净迁出76万人。(20)邱国盛:《职工精简与20世纪60年代前期的上海城乡冲突及其协调》,《安徽史学》2011年第6期。在这些疏散的人口中便有不少女性,其中就包括本文所讨论的进疆上海女青年。

之所以要更多地动员一些女青年,既考虑到男女比例平衡的问题,更与上海当时确实有太多女青年无法安置有直接关系。1962年4月26日,据上海团市委内部刊物《团的情况》上一篇题为《郊区农村干部和社员对职工回乡的反映》一文谈到的,郊区农村干部对回乡的城市居民普遍存在抵触心理,对此,有些干部提出“六要六不要”,其中第一点就是“男的要,女的不要”。(21)《郊区农村干部和社员对职工回乡的反映》,《团的情况》(1962年4月26日),单印本文件。这其实就是要能干活的,因此女性首先就被排除在外。由此不难发现,经年累月下来,社会上女青年滞留较多。1963—1966年,上海社会青年中女青年约占70%。(22)详见《当前社会青年的一些动态》,《团的情况》(1963年10月21日),单印本文件;《中共上海市委精简小组办公室会议和17级以上干部会议记录》(1964年11月10日),上海市档案馆藏,档号:A62-1-29;共青团上海市委:《关于动员社会青年参加新疆生产建设的宣传教育工作意见(草案)》(1965年2月13日),《团的情况》,单印本文件。因此,上海有关部门在制定动员政策时便要求多动员一些女青年。1963年5月,在上海市劳动局、团市委、教育局等单位联合印发的《关于动员青年参加新疆农一师生产建设的工作意见》中便指出,要求尽可能多动员一些女的,对少数已婚女青年如果夫妇双方都愿意去而又没有子女拖累的也可吸收。(23)《上海市教育局、团市委关于动员青年参加新疆农一师生产建设的意见》(1963年5月),上海市档案馆藏,档号:B105-8-15。经过多方商议,上海最终将“多”定义为:各区对女性比例仍掌握在50%左右,可以超过一些,但不要超过60%。(24)上海市知识青年参加外地建设工作小组:《关于赴疆青年审查工作中几个问题的补充意见》(1964年5月11日),上海市档案馆藏,档号:C21-1-1050。

有研究通过口述访谈发现,当时新疆兵团存在“欢迎女同学,优先女同学”的现象。(25)张百顺:《西部边疆上海女知青采访录》,《中国青年研究》1992年第5期。确实,基于部分女青年的历史记忆和上述客观数据,可以发现上海需要输送更多女性前往新疆兵团,但问题在于新疆兵团当时是否还像此前一样需要更多的女性?

如前所述,在安置上海青年之前,新疆兵团便有安置大量内地移民的历史。有论者对1954—1974年新疆兵团人口增长进行研究发现:在1961年之前净增人口69万余人,年均增长率49.37%,其人口增长主要靠国家政策性迁移;在1962年之后,净增人口139万余人,其中自然增加人口约87万余人,自然增加人口超过迁移增加人口34万余人,人口的自然增长量超过了人口的迁移增长量。(26)刘绍文:《新疆兵团人口增长研究》,《石河子大学学报(哲学社会科学版)》2003年第2期。也就是说,在1962年之后,新疆兵团的人口更多源于自然增长,这就在某个侧面反映当时并不再像此前那般亟需内地移民。而对于女性的需求也同样如此。1965年6月,新疆阿克苏专区工作组在江苏常州招收支边青年,工作组希望男女各占50%,但同时又发现当地女青年占比在70%以上,因此认为各50%的比例完成有其客观困难。(27)阿克苏地委:《转发阎泽民同志关于接待安置江苏支边青年学生有关问题的来信》(1965年6月),阿克苏地区档案馆藏,档号:1-3-501-19。1966年5月5日,新疆兵团农三师招收的沪、浙青年工作组首批52人抵沪。经协商,确定农三师上半年在上海市杨浦、虹口和南市三区共招收5300人,其中300人是因上海方面要求而增招的。(28)金光耀、金大陆主编:《中国新方志知识青年上山下乡史料辑录》,上海人民出版社、上海书店出版社2014年版,第2043页。上海的安置能力有限,这从本质上决定了要有更多的青年尤其是女青年到新疆去。

1965年3月7日,在“三八”节前夕,《人民日报》发表文章,称从1964年春天到当前,有16万余名城市女知识青年上山下乡奔赴农业第一线,朝着知识分子革命化劳动化的方向前进。(29)新华社:《继承前辈艰苦奋斗的革命传统,决心建设社会主义新农村,大批女知识青年在农村落户生根》,《人民日报》1965年3月7日,第2版。显然,《人民日报》对城市女青年上山下乡是持高度肯定的。不过,1966年3—4月召开的中央安置城市下乡青年领导小组工作座谈会认为:“城市用人单位,凡是能用女青年做的事,尽量多用女的,以免造成社会问题。”(30)国务院知青办:《知青工作文件选编(1962—1980))》,1981年印,第64—65页。这就说明,女青年的安置问题在当时来说并非易事,呈现出一定的复杂性。总体来看,青年的输出地要输出更多女青年,而接收地则不愿接受更多女青年,因为女性在当时首先是被当作劳动力,然后再是性别(婚姻)问题。这也不难理解为何在报名时女青年的人数更多。(31)鱼珊玲1962年高中毕业后在家待业,当她知道新疆招收女青年时便主动报名,其中就业是主要因素。易海涛对鱼珊玲的口述访谈,2017年10月20日,上海市宝山区鱼珊玲家中。例如,据杨浦区劳动局1966年5月统计,全区报名的1835人中女青年达1084人,约占近60%。(32)杨浦区劳动局:《关于新疆工作的情况汇报(二)》(1966年5月28日),杨浦区档案馆藏,档号:47-4-132。总之,新疆兵团安置的上海青年中男性多于女性,而非“常识”——女性多于男性。

(二)“平等”的竞争——劳动与婚姻

有论者指出,对于妇女而言,能否参加工作才是获得解放的根本。进疆参加生产劳动获得了解放,改变了出身和地位,对于妇女而言,具有重要的个体解放意涵。(33)王颖、石彤:《组织动员下新疆支边妇女的婚恋研究》,《妇女研究论丛》2016年第5期。不过,这种个体“解放”并非一蹴而就,而是需要广大女性在“工作”中勇于付出,去争取属于自己的权利,其中就包括婚姻权利,是基于劳动(就业)基础之上的性别平等。

一方面,广大上海青年主要分布在天山以南的广大地区,这些地区自然条件更为恶劣。截至1965年12月,共有6.5万余名上海青年支援新疆兵团,其中分布在南疆的有5.3万余人,占82.05%;分布在北疆的有1.2万余人,占17.95%。(34)《上海青年在新疆基本数字》(1965年12月),上海市档案馆藏,档号:C21-2-2556。新疆的地形特点是“三山”夹“两盆”,北有阿尔泰山,南有昆仑山,中部有天山。新疆兵团的大部分农牧团场分布在两大盆地边缘,少数农牧团场分布于天山、昆仑山和阿尔泰山山区。(35)新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会编:《新疆通志·生产建设兵团志》,新疆人民出版社1998年版,第3页。尤其是上海青年的主要安置地新疆兵团农一师、农二师,均分布在天山以南,条件更为艰苦。(36)李福生主编、方英楷著:《新疆兵团屯垦戍边史》上卷,新疆科技卫生出版社1997年版,第333页。因此,对于上海青年尤其是女青年来说,来到这里无疑需要承受更多的劳作之苦。另一方面,广大上海青年参与了新疆兵团的各项艰苦工作。据粗略统计,1963—1966年赴疆的上海青年中,工作在农牧场占86%、工交企业占3.4%、基建占7%、文化教育占1%。(37)金光耀、金大陆主编:《中国新方志知识青年上山下乡史料辑录》,第2229页。换言之,绝大多数上海青年从事着体力劳动,尤其是与农牧业相关的体力劳动,譬如开荒造田、兴修水利等。这些劳动总体上呈现出艰苦二字,而上海女青年可以说是一个不落,基本上都经历过。据1963年进疆的上海女青年鱼珊玲回忆,她到新疆后既参加过开荒,种过小麦、玉米、棉花,也参加过推土方、挖大渠、清淤等最繁重的劳动。(38)鱼珊玲口述、易海涛访谈整理:《典型·信息员·普通人——新疆上海知青鱼珊玲话当年》,《史林》2018年增刊。女青年需要证明自己,一是男女平等,二是到新疆来的目的是支援新疆。广大上海女青年的经历也在一定程度上证明了她们在劳动中所追求的“平等”,而这种努力和付出最终又通过个人发展得到了进一步强化。

就个人发展而言,上海青年在新疆主要通过两个方面体现出来:

一是职业发展。除农牧业、工业等领域活跃着广大上海青年外,无论是在最初招收还是后来的转岗、提拔等,上海青年更多还是活跃在科教文卫等领域,从而展示了其知识青年的特长。当新疆兵团在上海招收青年伊始,各单位就注重在上海招收相应的人员到新疆从事科教文卫工作。早在1963年10月14日,新疆兵团的统计便显示,当时在上海招收的2548名初高中毕业生(初中476人、高中2072人)都被分配到了财贸干部学校、医学专科学校、政治干部学校等单位学习,或直接分配到各师从事相关工作。(39)新疆军区生产建设兵团赴沪招生工作组:《上海市知识青年进疆分配统计表》(1963年10月14日),新疆生产建设兵团档案馆藏,档号:004-05-0476。随着时间推移,尤其是改革开放后,更多上海青年被抽调至科教文卫岗位,为新疆相关领域发展做出了不可磨灭的贡献。以教育领域为例,据粗略统计,新疆兵团的团场学校、文艺演出队、卫生队和连队的文教、卫生员和小学教师70%都是上海青年,其中,约有1万名上海青年担任过教师,培养兵团学生数十万人。每当谈起自己的成长,昔日的学生都说:“上海知青老师是我们最难忘的恩师。”(40)《浦江魂 天山情——纪念上海知青赴新疆屯垦戍边五十周年图文集》,自印本,第41、42,42页。

二是政治面貌的转变。上海是典型的工商业城市,资产阶级比较集中,因此有许多青年的家庭出身不好。据上海团市委统计,截至1963年12月,上海共有资产阶级子女32万人,占青年总数的23.27%。(41)《资产阶级子女的一些情况》,《团的情况》(1963年12月23日),单印本文件。就当时而言,家庭出身好的子女确实可获得更多的向上流动的机会。有论者指出,1963—1966年进疆的上海女青年中有50%以上的家庭都有这样或那样的“问题”。(42)张百顺:《西部边疆上海女知青采访录》,《中国青年研究》1992年第5期。这可能是一种经验判断,尚需做进一步考证。据统计,1963—1965年,新疆安置了“剥削阶级家庭”子女1万余人,其中资产阶级家庭子女0.92万人(包括少数大资本家和上层人士的子女)。(43)共青团上海市委统战部:《关于剥削阶级家庭出身的青年对支援新疆建设的一些思想动向的报告》(1966年),上海市档案馆藏,档号:C23-2-264-7。当时强调的是奔赴边疆、支援边疆,是一种至高无上的光荣行动,因此这对于多数家庭出身不好的上海青年来说无疑是一次改变政治面貌的重要选择。截至1966年3月,新疆兵团安置的上海青年中党员有700余名,出现了像女青年应奋、鱼珊玲那样的先进标兵;有3万多人次获得五好工人、生产能手、五好干部等光荣称号。伴随着政治面貌转变的是上海青年个人前途的改变。同期,新疆兵团安置的6.5万余名上海青年中有2800多名被提拔为各级干部。(44)团上海市委:《关于三年来动员知识青年参加新疆军垦的工作报告》(1966年3月28日),上海市档案馆藏,档号:C21-1-1141。改革开放后,新疆兵团的各项事业陆续恢复正常,此时上海青年大规模得到提拔任用,或调离农业战线,少数上海女青年甚至被选拔到师级、兵团级的领导岗位。(45)《浦江魂 天山情——纪念上海知青赴新疆屯垦戍边五十周年图文集》,自印本,第41、42,42页。

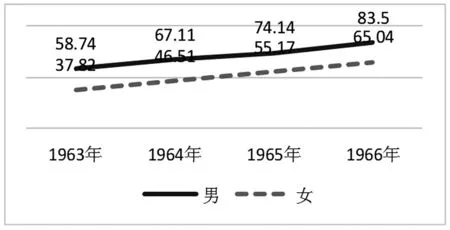

1962年12月底至1963年2月,《中国青年报》收到回乡知识青年的来信351件。在这些来信中,有不少回乡青年表达了内心的苦闷,其中就包括婚姻问题。(46)《回乡青年的四个苦闷》,《内部参考》(1963年3月26日),单印本文件。这表明,在广大青年的心中,婚姻确是其关心的重要问题之一。前文已提及上海在动员时强调女青年要多于男青年,但实际情况如何尚需进一步辨析,这中间有一个不断变化的过程。数据显示,至少在1963—1964年,新疆兵团安置的上海青年中男性多于女性。其中,农一师在1963年安置1.5万余人,男青年占56.45%、女青年占43.55%;(47)新疆军区生产建设兵团赴沪招生工作组:《上海市知识青年进疆分配统计表》(1963年10月14日),新疆生产建设兵团档案馆藏,档号:004-05-0476。这两年农二师共安置上海青年近0.7万人,男青年占55.57%、女青年占44.43%。(48)农二师政治部组织科:《上海青年思想劳动情况简结》(1964年12月4日),第二师库尔勒垦区档案馆藏,档号:22-8。从1965年开始,这一比例才逐渐被打破。以杨浦区为例,该区1965—1966年支援新疆的青年中女青年占比大致在54%—55%左右。(49)《关于1965年动员社会青年参加新疆建设的情况和1966年工作的意见》(1966年)、《1966年支援农三师青年情况》(1966年8月),杨浦区档案馆藏,档号:47-4-132。这也说明,从1965年开始,女性的比例才真正高于男性,其在总人口中的比例大致在55%。尽管这样的一个数值大致与前两年的男女比例达到一个互补的效果,但需要指出的是,1963—1964年新疆安置的上海青年总人口要多于1965—1966年。因此,从人口的总数与男女比例来看,女青年应少于男青年,这本身就会造成性别比失衡。一般而言,上海青年“互婚”的比率极高,但也不排除上海知青“他婚”的情况。尤其是一些女青年往往与当地职工或复员军人结婚,这种失衡便更加严重。例如,1963年进疆的上海女青年朱根娣便选择了与湖北支边青年自由恋爱、结婚。(50)易海涛对朱根娣的口述访谈,2017年12月12日,上海市杨浦区朱根娣家中。对此,从中央到新疆兵团都出台了相应的婚姻政策,以解决上海男青年婚姻难题。(51)易海涛:《制造“十万”:1963—1966年上海知青支援新疆的人数与历史记忆》,《安徽史学》2021年第1期。从人口性别比来看,上海男青年“无象可对”主要还是兵团的男女性别比例失衡所致。从这一点来看,上海女青年选择到新疆去,选择与谁结婚,尤其是与非上海青年结婚,在某种程度上反而是自我选择、自我反抗性别“压迫”的结果。笔者在走访部分“上海青年”时也发现,一些女青年选择与非上海男青年结婚主要是自主选择。当然,这种选择背后的社会环境因素也需要做进一步的辨析。

图2 1963—1966年新疆兵团人口性别变化趋势图(单位:万人)

就业包括劳动,但劳动未必等于就业。从上海女青年奔赴新疆的历程来看,就业是当时的一个重要因素,但这种就业的初衷仍在于简单的体力劳动,所以就存在一定的矛盾,即单纯体力劳动女青年并不占优势。不过,通过奔赴新疆,在新疆的劳动,广大上海女青年践行了男女都一样、男女平等的理念,从事着与男性一样的劳动,因此在一定程度上弥补了这种性别上的不平等。随着劳动的展开,上海女青年在新疆兵团的婚姻选择权利也逐渐延展,她们不再简单地延续20世纪50年代那种被支配的婚姻,进一步凸显了在劳动基础上的性别平等。

三、女性历史叙事的一元与多元

新疆兵团以一种特殊的组织形式存在,其历史叙事与国家的宏大叙事相统一,其中,性别叙事在新疆兵团历史中具有茂盛的生命力。一方面,兵团强调男女都一样的劳动观念,并产生了像“最美奋斗者”、新中国第一位女拖拉机手金茂芳的故事;另一方面,兵团又有女性处于被支配地位的历史叙事,如前述婚姻问题。其实,历史本身充满着复杂性,尤其是从长时段来看更是如此。这在新疆兵团安置的上海女青年身上有着非常强烈的体现。

(一)一脉相承的进步叙事

有学者认为,恩格斯的妇女观点对中国共产党的妇女观有着重要的影响,而且自延安时期便是如此。(52)Kay Ann Johnson,Women,the Family and Peasant Revolution in China,Chicago and London:University of Chicago Press,1985,p.157.确实,在《家庭、私有制和国家的起源》中,恩格斯便明确提出:“只要妇女仍然被排除于社会的生产劳动之外而只限于从事家庭的私人劳动,那么妇女的解放,妇女同男子的平等,现在和将来都是不可能的。妇女的解放,只有在妇女可以大量地、社会规模地参加生产,而家务劳动只占她们极少的工夫的时候,才有可能。”(53)《马克思恩格斯文集》第4卷,人民出版社2009年版,第181页。而在延安时期,妇女的地位空前高涨。例如,1939年6月1日,《中国妇女》创刊号刊载毛泽东的题词:“妇女解放,突起异军,两万万众,奋发为雄。男女并驾,如日方东……。”(54)中共中央文献研究室编:《毛泽东年谱(1893—1949)》中册,中央文献出版社2013年版,第128页。但要提及中国共产党对妇女地位的重视可能要更早。例如,早在1929年12月,毛泽东在《中国共产党红军第四军第九次代表大会决议案》中便强调:“妇女占人口的半数,劳动妇女在经济上的地位和她们特别受压迫的状况,不但证明妇女对革命的迫切需要,而且是决定革命胜败的一个力量。”(55)毛泽东:《中国共产党红军第四军第九次代表大会决议案》(1929年12月),中共中央文献研究室编:《毛泽东文集》第1卷,人民出版社1993年版,第98—99页。由此可见,中国共产党对妇女解放的重视是一以贯之的。

新中国成立后,无论是在宣传还是实践层面,妇女解放都被提到了一个新的高度。这在诸多学者对20世纪50年代妇女解放史的研究中有非常明确的体现。例如,有学者指出,“20世纪50年代是中国妇女运动史上非常重要的一个阶段:伴随着强大的意识形态宣传和一系列的政治运动,‘妇女解放’、‘男女平等’成为社会主流话语,人人皆知;妇女被最广泛地动员起来——无论是农村还是城镇,都完成了从家庭领域走向社会化生产的过程。”(56)高小贤:《“银花赛”:20世纪50年代农村妇女的性别分工》,《社会学研究》2005年第4期。也有研究发现,20世纪50年代,国家在城市推行男女平等、男性和女性都是“国家人”的背景下,妇女实现了就业方面的解放和两性义务平等。但是,“国家人”的身份,使男性和女性都无法获得完全的个体意义的解放。(57)左际平:《20世纪50年代的妇女解放和男女义务平等:中国城市夫妻的经历与感受》,《社会》2005年第1期。这些论述都说明,当时的妇女解放都源于国家的推动,而这种推动也是一种历史惯性,是一种妇女解放理念及实践的持续深入。

不过,妇女解放是一项漫长的工程,非一日之功。1956年10月12日,毛泽东在会见南斯拉夫妇女代表团时便指出:“妇女的权利在宪法中虽有规定,但是还需要努力执行才能全部实现。”(58)中共中央文献研究室编:《毛泽东年谱(1949—1976)》第3卷,中央文献出版社2013年版,第10页。这就表明,国家需要持续推动妇女解放。从大的历史进程来看,新疆兵团安置上海女青年也是这种进步叙事链条上的重要一环。而且,在这之前新疆兵团便展现了这样的历史图景。相较而言,新疆兵团更少受到来自传统社会的性别束缚。2007年播出的电视剧《戈壁母亲》成功地塑造了刘月季这个伟大的“戈壁母亲”形象,讴歌了广大兵团妇女为新疆兵团事业的伟大付出。对此,该剧编剧韩天航认为,在兵团这个大家庭里,有不计其数的山东大妈、江苏大嫂、湖南妹子,她们与屯垦戍边的战士们一同把屯垦戍边的事业发展壮大。(59)高作品、杨波、侯万里:《我的根在兵团——〈戈壁母亲〉编剧韩天航访谈录》,《兵团建设》2008年第1期。

(二)进步叙事缘于广大女性的积极参与

无论是从同时期其他女性地位提升来看,还是从20世纪50年代进疆的女性来看,新中国成立后女性的进步、女性地位在总体层面得到了极大提升。如前所述,这种提升确实缘于国家主导,但女性个体的能动性也同样得到了极大体现。有论者对这一时段的妇女解放进行研究后发现,当时的妇女解放虽然是在“马克思主义无产阶级革命理论的基础之上,并受中国近现代半封建、半殖民地历史的影响,是为民族、阶级解放和社会主义实践服务的,因此带有强烈的工具性色彩”,“但这并不是说工具性的妇女解放不含有个体解放的因素”。(60)左际平:《20世纪50年代的妇女解放和男女义务平等:中国城市夫妻的经历与感受》,《社会》2005年第1期。这种个体解放缘于每个女性的切身参与,但最终仍是一种女性进步主义的体现。正如有论者通过对香港妇女口述史的考察发现,“女性生命故事的叙述不单是一个个人记忆的重述,更是一个创意的主体能动力的行使”。(61)黄慧贞:《“主体的追寻”:口述历史作为香港妇女史研究的进路》,《社会科学战线》2011年第2期。

女性的参与是一个值得进一步讨论的问题。事实上,如果现在再去追溯这种历史叙事,就不难发现这其实是一种当下仍在塑造的历史,因为女性仍在通过各种方式讲述他们的故事。例如,有学者在考察陕南农村妇女的历史时发现,“她们塑造了一种进步的叙事,将自己描述成女德的典范,在有关集体化时期的故事、记忆和制度都逐渐消失和不被重视的时代讲述她们的故事。这些年老的农村妇女们讲述自己的过去,对获得当下的关注提出了有力的要求。”(62)[美]贺萧著、张赟译:《记忆的性别:农村妇女和中国集体化历史》,人民出版社2017年版,第16页。由此可见,这种叙事目的更多在于对当下的关注,但无疑又进一步强化了她们所参与的“进步的叙事”。

就新疆大规模安置的内地女性而言,她们进疆的动机很多,但似乎有一个共同的特点,即改变身份。这本身就是对传统性别秩序的挑战。而且,新疆兵团更多了一种“军人”的身份,是对男女都一样最好的诠释。新疆尤其是新疆兵团这一特殊场域下的女性所呈现出的共性就是“变”,而这种变又与她们的劳动、就业等有直接关系。相较于内地尤其是广大农村地区的女性而言,成为新疆兵团职工的女青年,她们对原来的身份有太多改变。这种改变需要艰辛的付出。例如,作为成长在大力宣传“男女平等”的20世纪五六十年代女性,北京女知青马笑冬在云南兵团上山下乡时便对自己的女性性别进行了反抗:“从不因来例假歇工,哪怕是冰凉的水田也照样往里跳”;“一直把自己看做一个特殊的女人,男人能做的事,我也能做,我不能接受一般女人的命运。”(63)叶维丽:《马笑冬,你的话对谁说?——老三届理想主义祭》,《记忆》2020年,总第273期。而作为来到新疆的上海女青年,他们的文化程度更高。有研究指出,新疆安置的上海青年中初中以上文化程度应该在70%左右,其中初中生占大多数(应在总人数的50%左右)。(64)易海涛:《个人、边疆与国家:上海青年支援新疆研究(1962—1985年)》,复旦大学历史学系博士学位论文,2019年,第283页。这种文化水平也有助于她们在后来获得更高的社会地位,进而强化了这一进步叙事。

(三)多元的声音

2000年8月上旬,在西安召开的“社会性别与发展在中国:回顾与展望”研讨会上,关注GAD(社会性别与发展)的操作化是这次会议的一个显著特点。与会学者认为要“倾听妇女的声音”。其中,高小贤谈到三种现象:一是不去听妇女的声音;二是在倾听妇女声音中有一种简单化的倾向(把妇女看作一个整体,几个妇女到会就认为妇女发声了,忽视了妇女之间的差异);三是对倾听声音过程中复杂的权力关系缺乏清醒认识。(65)高小贤:《推动社会性别与发展本土化的努力——“社会性别与发展在中国:回顾与展望研讨会”综述》,《妇女研究论丛》2000年第5期。这其实就是提醒大家在研究女性问题时要注意其多维立体的面向,呈现历史的复杂性。如前所述,女性进步的历史毋庸置疑,但这种进步又呈现出一种多元化的特征。例如,有论者对20世纪五六十年代新疆支边女性的历史有过高度概括:“在国家动员和妇女解放的背景下,支边女性参加社会劳动、拥有工作、获得经济的自主性和独立性,使传统性别文化下的性别关系和地位有所改变,使女性自身的价值得到较高的评价,开辟出一条独特的女性解放路径。然而,从某种意义上说,进疆这种行为选择,实现了女性社会性的‘集体解放’,却并未有效实现个体的‘自我解放’。”(66)石彤、王颖、李洁:《不该淡忘的女性经验 不应缺失的性别审视——追寻新疆支边女性的历史足迹》,张李玺主编:《追寻她们的人生·新疆生产建设兵团女性卷》第3卷,中国妇女出版社2014年版,第384页。

上述论述指出了女性解放的局限性,丰富了其历史图景。事实上,解放本身有时也呈现出一定的波动性,甚至走向了反方向。例如前文提及的女性不把自己当女性,这在当时几乎是一个普遍现象。对此,中央安置城市下乡青年领导小组在1966年3月23日至4月7日的全国安置工作座谈会上提到,有些地区存在“年少体弱的青年,因劳动强度大,休息时间少而影响健康,特别是有些水田地区,百分之八、九十的女青年患妇女病,甚至发生死亡事故”。(67)国务院知青办:《知青工作文件选编(1962—1980))》,1981年印,第65页。这确实是“工具化”的重要体现,但也与特殊时期广大女性的自我选择有直接关系。因此,具体历史又需要具体分析。例如,同样是奔赴新疆,20世纪50年代的女性与60年代的上海青年就有一定区别,安置到不同地区的上海女青年也呈现出不同的历史面貌。1974年8月,上海学习慰问团九江分团在江西调查发现,上海青年的婚姻、恋爱问题中有三个问题值得注意,第一个就是“男尊女卑,婚后遭打”。(68)金大陆、金光耀主编:《上海知青在江西档案史料选编》中册,社会科学文献出版社2019年版,第411页。这也进一步证明了进步叙事下的多元性问题。

余 论

新疆兵团安置上海女青年的历史既有其他女性历史的一致性,但也有其复杂性。此前的诸多论述往往强调了一致性,认为新疆兵团安置上海女青年一开始就是出于解决男性的婚姻问题,这本身就是一种性别不平等和性别偏见,广大上海女青年到新疆兵团主要是出于上海的就业困难和新疆的广阔安置空间。总体来看,这是一种性别上的不平等。但支援新疆也是上海女性解放的进步叙事,尤其是她们在新疆的劳动更是如此。应该说,劳动确是解放女性的重要途径,尽管劳动本身也存在性别不平等。基于劳动,支疆的上海女青年为自己争取到了平等的权利,也在很大程度上实现了个人发展进步,其婚姻也更加自由,而非20世纪50年代那种被组织安排的婚姻。据1981年3月统计发现,上海青年与外地青年结婚者达3.38万人。(69)新疆维吾尔自治区人民政府、上海市人民政府:《关于解决新疆垦区农场上海支边知识青年问题的报告》(1981年3月30日),上海市档案馆藏,档号:B1-9-329-143。单纯就婚姻问题而言,在新疆的上海女青年较赴农村插队的女青年有更大的选择权利。例如,有研究通过考察女知青的婚姻后发现,在农村社会,传统性别话语基本是胜利的一方,它甚至可以借用革命的名义,对女性进行挤压。(70)刘亚秋:《社会记忆中的性别话语——以女知青与农民婚姻的两类叙事为例》,《青年研究》2019年第3期。

总之,上海青年支援新疆的历史富有浓烈的性别色彩,其中既有一脉相承的女性进步叙事,也有女性出于被支配地位的“工具化”问题,尤其是历史叙事中所存在的性别不平等问题更是突出了这种“工具化”问题。从上海青年支援新疆来看,这段历史反而突破了既有性别史研究中的“工具化”问题:首先,女性只是当时支援新疆上海青年中的一部分,其主要还是作为劳动力资源,因此,相较于男性而言,上海女青年并非理想劳动力,因此她们实际上是被上海、新疆双方所拒的;其次,上海女青年在新疆劳动则平衡了这种所谓的性别不平等,这既延续了此前的历史叙事,也破除了一些被支配地位的女性解放“工具化”叙事;最后,正是广大上海女青年的积极行动,才与其他广大女青年一道,汇聚了国家政策引领下的女性进步叙事,这是广大个体参与下的历史叙事,是集体的、共有的历史,更是个人的历史。