《孝经》安乐哲译本译者行为研究

陆 贇, 彭 雪

(1.江苏理工学院 外国语学院, 江苏 常州 213001;2.苏州科技大学 外国语学院, 江苏 苏州 215009)

2009年,美国学者安乐哲(Roger T.Ames)与罗思文(Henry Rosemont Jr.)合作完成《孝经》英译本[1]。这是近五十年来,《孝经》首次以单行本的形式在英语世界出版,同时也是安乐哲继《论语》和《中庸》之后翻译的又一部儒家典籍,在国内外产生了一定的影响。

目前,外语界的研究者高度肯定了安乐哲的贡献,称赞他为中国文化外译做出了重要贡献,还原了儒家思想的本来面目。然而,哲学界的看法却恰恰相反,有不少学者对安乐哲的角色伦理学提出了质疑,认为他其实是扭曲了传统的儒家思想,将其置换成西方伦理学框架下的另一套话语。如此大的反差表明,安乐哲的《孝经》译本需要更加全面的分析和更加客观的态度来研究。

针对上述问题,本文从历史语境、翻译动机、译文特征、译本接受等方面展开研究,考察影响安乐哲翻译行为的内外部因素,并对他的《孝经》译本做出综合评价。

一、《孝经》的现有译本

早在16世纪末,“孝”的观念就已传播到欧洲。当时天主教耶稣会为了推动传教事业,决定向欧洲思想界介绍中国文化。耶稣会传教士翻译的文本以儒家典籍为主,使用的语言主要是拉丁语和法语。

1711年,卫方济(François Noel)出版了《孝经》的第一个拉丁语译本[2]。卫方济是比利时人,1685年来到中国传教,其间以手稿形式,将一部分儒家典籍翻译成拉丁文。在返回欧洲后,他出版了这些译本,取名为《中华帝国六经》(SinensisImperiiLibriClassiciSex),其中就包括《孝经》。

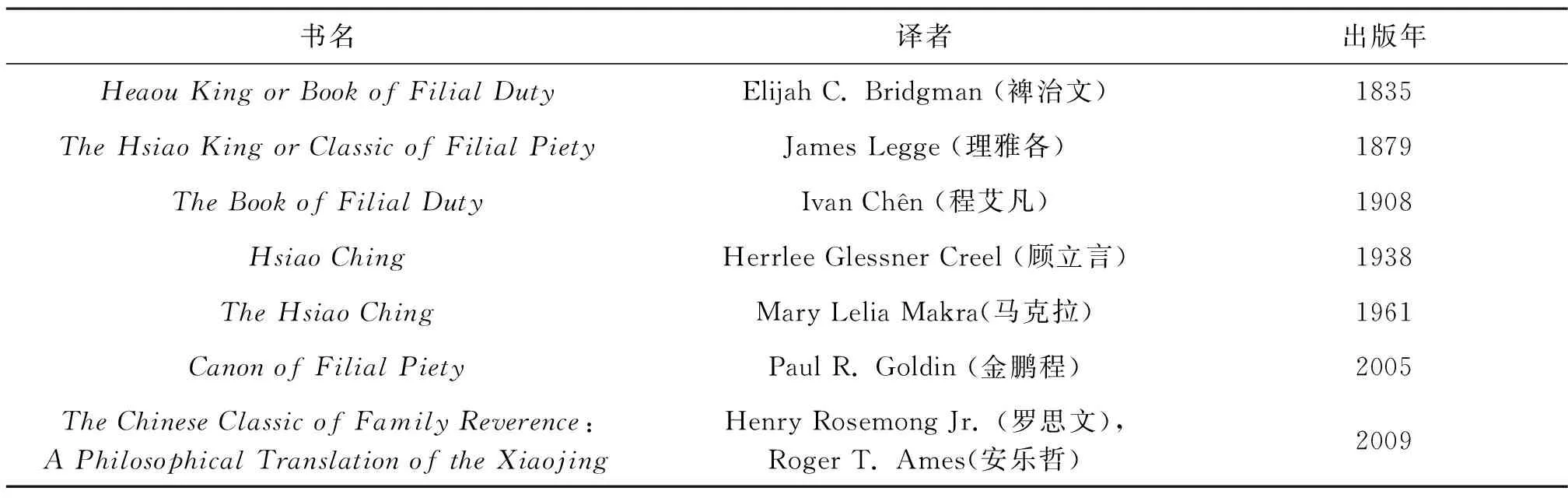

相比欧洲大陆,英语世界对于《孝经》的接受较为滞后。直到1835年,裨治文(Elijah C. Bridgman)才完成第一个完整版的《孝经》英译本,发表于《中国丛报》(ChineseRepository)。此后的译本也不多见,截至2022年底,正式出版的英译本只有7个,见表1。

表1 《孝经》英译本列表

在安乐哲之前,公认的《孝经》权威译本出自著名汉学家理雅各之手,收录于《东方圣书》(TheSacredBooksoftheEast)第三卷。理雅各译本的特点是理解准确、诠释到位,同时加入了丰富的补充材料,包括导言和注释,有助于外国读者了解《孝经》的历史文化背景。

其他译本也各有特色。例如,程艾凡的译本由英国出版社J. Murry作为单行本发行,里面附有“二十四孝”的简要介绍,有助于读者理解《孝经》正文的内容。顾立言的译本收录于《文言学习方法》(LiteraryChinesebyInductiveMethod)第一卷,旨在利用《孝经》字数较少、简单易懂的特点,将其作为英语读者学习古汉语的入门教材。玛丽·莱莉娅·马克拉修女的译本带有明显的宗教色彩,试图在基督教的文化框架内重新诠释孝道。

整体而言,高质量的《孝经》英译本偏少,有的译本已不再流通,这些因素都阻碍了孝文化在英语世界的接受与传播。因此,安乐哲的新译本具有重要价值,同时也值得深入研究。

二、安乐哲的翻译理念

1947年,安乐哲出生于加拿大多伦多。1978年,他在伦敦大学获得博士学位,此后长期在夏威夷大学哲学系任教,直到2016年退休。安乐哲的翻译经历可以追溯到博士求学期间。1977年,他与杨有维合作,将陈鼓应的专著《老子今注今译及评介》译成英文。自20世纪90年代起,他将典籍翻译作为一项重要工作,花费十余年,先后与刘殿爵、罗思文、郝大维合作,将七部中国典籍译成英文,见表2。

表2 安乐哲主要译著

安乐哲的第一部译作是《孙子兵法》,由巴兰坦图书公司出版,大获成功。这是一家面向大众市场的出版机构,隶属于兰登书屋。起初,出版社编辑强烈反对安乐哲添加长篇序言和大量注释的做法,认为这会打消普通读者的阅读兴趣。然而,该译本累计销量超过10万册,并且赢得了良好的口碑。事实证明,安乐哲的翻译策略是正确的,他也由此掌握了自主权,“可按照自己的哲学理念选择原本,无须听取出版社选本建议”[3]146。

当然,安乐哲在选择合作对象时,也考虑了译本的潜在需求。比如,像《论语》和《道德经》之类知名度较高的典籍,他都是找巴兰坦图书公司出版,利用后者强大的营销渠道,面向大众读者。像《孝经》和《中庸》之类专业性较强的典籍,他选择的合作对象是夏威夷大学出版社,面向学术机构。

关于自己的翻译动机,安乐哲在接受访谈时多次做过说明。首先,他强调中国传统思想在当代依然具有重要价值,有助于化解当前美国社会面临的主要问题,增强社会的凝聚力。因此,他声称要发掘中国最有价值的传统文化成分。在这些最有价值的思想成分中,“孝”是他特别看重的部分,也是他认为西方文化特别欠缺的内容[4]。

其次,安乐哲在多年的教学实践中发现,儒家典籍的通行英译本含有明显的基督教文化元素,妨碍了英语读者对于中国哲学的理解和接受,于是他给自己的翻译定了目标:去除原有译本的基督教色彩。比如,以往译本大多将汉语中的“天”译成“Heaven”,将“上帝”译成“God”。他认为这容易造成误解,以为中国也有类似于耶和华那样高高在上的主神。又比如,“义”被译作“righteousness”,他认为这同样会造成错误的联想,因为“righteousness”是英文版《圣经》中的用词,意思是“按照上帝的意志行动”。通过重新诠释这些常用词汇,安乐哲希望能让英语读者了解更加真实的儒家思想。

最后,安乐哲认为自己是在比较哲学的领域内从事典籍翻译。这样的做法始于汉学家葛兰言(Marcel Granet),之后葛瑞汉和刘殿爵也做出了重要贡献,安乐哲的翻译实践是这一脉络的延续[5]。在访谈中,他总结道:“我与我的合作者借鉴和创造了更为细化的表达法,以期更有针对性地描绘中国历史、中国人和中国哲学。例如,我们借鉴了怀特海‘过程哲学’‘审美秩序’以及葛兰言‘互系性思维’的提法以描述中国哲学,这是我们的创新式借鉴。与此同时,我们提出了‘过程思维’‘角色伦理观’等概念以描述中国哲学,这是我们的创新[3]141。”

安乐哲在上述访谈中以坦诚、友好的态度介绍了他本人的翻译理念,为研究他的翻译行为提供了重要参考。然而,还有一个很重要的因素他没有明说,那就是其译本带有个人色彩,与学术研究有着密不可分的关系。细读安乐哲的译本可以发现,他的翻译实践其实是按照他本人的理解来“重新诠释”儒家思想的,并以角色伦理学的名义在英语世界中进行推广。因此,他的译本不同于商业出版社面向普通大众的通识性翻译,不仅是语言转换和文化传播,而且承载着他本人的学术事业和理论建树。

三、安乐哲《孝经》译本的特点

为了全面展现安乐哲《孝经》译本的特点,本文选取另外两个具有代表性的译本(理雅各译本[6]和程艾凡译本[7]),采取对比分析的办法进行研究。结果表明,安乐哲译本有以下几个特点:第一,文化专有项的理解更加准确;第二,歧义表述的诠释更加合理;第三,术语处理别出心裁;第四,副文本内容明显带有导向性。

(一)文化专有项

文化专有项(culture-specific items)是西班牙学者艾克西拉(Javier Franco Aixela)于1996年提出的概念,指在译语读者的文化语境中不存在或者内容有明显差异的项目[8]。为了消除文化专有项造成的阅读障碍,译者需要通过特定的翻译手段来对原文进行调整。本文从《孝经》中选取若干具有代表性的文化专有项,对三个译本的诠释进行对比分析,见表3。

表3 《孝经》译本的文化专有项对比

从表3可以看出,理雅各的译本较为准确,但是带有明显的基督教色彩。比如,他将“天”和“上帝”视为一体,都译作“heaven”,并且将“天子”译作“son of heaven”。这就容易产生误导,西方读者会以为中国古代有类似基督教的宗教思想。实际上,中国古代典籍中的“天”和“上帝”并不是像“God”一样的神祇,而是自然力量的泛称。

程艾凡的译本中有个别词语翻译不够准确。比如,他将“避席”译作“rising from seat”,容易让读者误解是从座椅上站起来,实际上先秦时期并没有椅子,古人席地而坐。又比如,他将“士人”译作“literary class”,这也是误解。在《孝经》的语境中,士人是社会阶层之一,地位介于百姓和卿大夫之间。

相比之下,安乐哲对于文化专有项的诠释更加准确。比如,他将“百姓”译作“common people”,这是相对于贵族阶层和官僚阶层而言,意在突出平民阶层与其他人的区别。这样的处理要比理雅各使用的“all the people”更加准确,后者在现代语境中可能造成误解,让读者以为是包括各阶层在内的全体公民。

此外,安乐哲在译本中尽量去除基督教文化的影响。比如,他将“天子”译作“Emperor”,将“天”和“上帝”用音译加注的方式处理为“tian”和“shangdi”。这不仅避免了可能产生的错误理解,同时也有利于将“天”作为特定的术语带入英语语境。

(二)歧义表述

由于古汉语的语法特性,传统典籍中的某些表述往往会产生歧义,这就给译者留下了一定的诠释空间。对比三个译本可以发现,安乐哲的诠释比其他译本更加合理。不妨来看几个例子。

例1《大雅》云:“无念尔祖,聿修厥德。”

安乐哲:In the ‘Greater Odes’ section of theBookofSongsit says: ‘How can you not remember your ancestor, King Wen? You must cultivate yourself and extend his excellence. ’

程艾凡:So it is written in theTaYa: You must think of your ancestors and continue to cultivate the virtue which you inherit from them.

理雅各:It is said in theMajorOdesoftheKingdom: Ever think of your ancestor, cultivating your virtue.

《孝经》前九章引用了其他典籍的片段,例1就是其中之一,原文出自《诗经·大雅》,说话人希望成王能继承和发扬先祖文王的德行。《孝经》引用了这句话,意思是为人子孙者,要常念先祖,并修其功德。

对比发现,三个译本都抓住了这句话的两个要点(纪念先祖和发扬德行),但是在连贯性方面处理方式有所不同。理雅各按照表面意思逐字翻译,把两个要点作为并列结构来处理。这样一来,内在的逻辑联系不够清楚,译文读者很可能会感到困惑:怀念先祖和提升修养之间有什么关系?程艾凡用了增译的办法,在“virtue”后面补充了从句“which you inherit from them”,从而消除了读者的困惑。安乐哲的处理更加合理,尤其是“extend”一词,用得非常巧妙。“extend his excellence”不仅表明了内在的逻辑关系,而且和前半句保持了平行结构,复现了原文的句式特点。

另外,安乐哲对引文前半句的处理也很合理。他用了增补的办法,在“ancestor”后面加上“King Wen”,表明德行的学习目标是周文王,而不是泛指所有祖先,这样的处理比程艾凡的更加准确。

例2《甫刑》云:“一人有庆,兆民赖之。”

安乐哲:TheBookofDocumentssays: ‘Where this one person behaves so well in serving his parents, the entire population will look up to his example. ’

程艾凡:So it is written in the Fu Hsing: “When the Emperor has done a good act, millions will be benefited. ”

理雅各:It is said in (the Marquis of) Fon Punishments, ‘The One man will have felicity, and the millions of the People will depend on (what ensures his happiness). ’

例2原文出自《尚书·甫刑》,意思是“如果天子敬爱自己的父母,就能够以道德教化施行天下,那么天下的亿万民众就都有了依靠”[9]。这句话的难点在于对“有庆”和“赖”这两个词的理解。对比发现,三个译本的诠释有很大的不同。理雅各把“有庆”译作“have felicity”(享受幸福),把“赖”的对象通过增补的方式译作“what ensures his happiness”,这样的处理虽然忠实于原文的字面意思,但是用在《孝经》的语境中并不合适。不管是“felicity”,还是“what ensures his happiness”都是模糊语,并不能让读者连贯地理解整句话。

程艾凡用意译的办法来诠释这句话,把两个词分别译作“has done a good act”和“be benefited”,从而在两者间建立因果关系。这样的解读虽然有助于英语读者理解,但是他的译文还是存在模糊不清的问题,读者并不清楚这里的“good act”究竟指什么。

相比之下,安乐哲的处理最为合理,他不仅使用意译的办法,而且把原文隐含的意思明确地表达出来了。《孝经》作者在“天子章”结尾引用这句话的意思,就是想说天子要成为民众的表率,带头践行孝道。因此,安乐哲的译文虽然和字面意思并不是完全贴合,但整句话的表述反而更加准确,也更便于读者理解。

除了引文,《孝经》中还有若干歧义片段值得关注,比如下面的例子:

例3《孝经·庶人章》:故自天子至于庶人,孝无终始,而患不及者,未之有也。

安乐哲:Thus it is that for the Emperor down to the common people, the way of family reverence being inclusive and comprehensive, there should be no one concerned that they are inadequate to the task.

程艾凡:From the Emperor downwards to the common people, every one has the same duty imposed upon him, and there is no instance in which we can find that a man cannot fulfil this duty.

理雅各:Therefore from the Son of Heaven down to the common people, there never has been one whose filial piety was without its beginning and end on whom calamity did not come.

例3大意是从天子到庶人都可以践行孝道,不必担心自己能力达不到要求,这是唐玄宗提出的一种解读。这句话还有相去甚远的另一种解读,把“孝无终始”理解为践行孝道无始无终,把“患”理解为祸患。这样一来,整句话的意思就变成:如果践行孝道用心不纯,无始无终,那么要想祸患远离其身,是不可能的[8]。

对比发现,理雅各选择了第二种解读,而程艾凡和安乐哲选择了第一种解读。相较之下,安乐哲的译文更加合理,因为这句话是“庶人章”的结尾,用“inclusive and comprehensive”来对应“无终始”,起了总结前五章的作用。

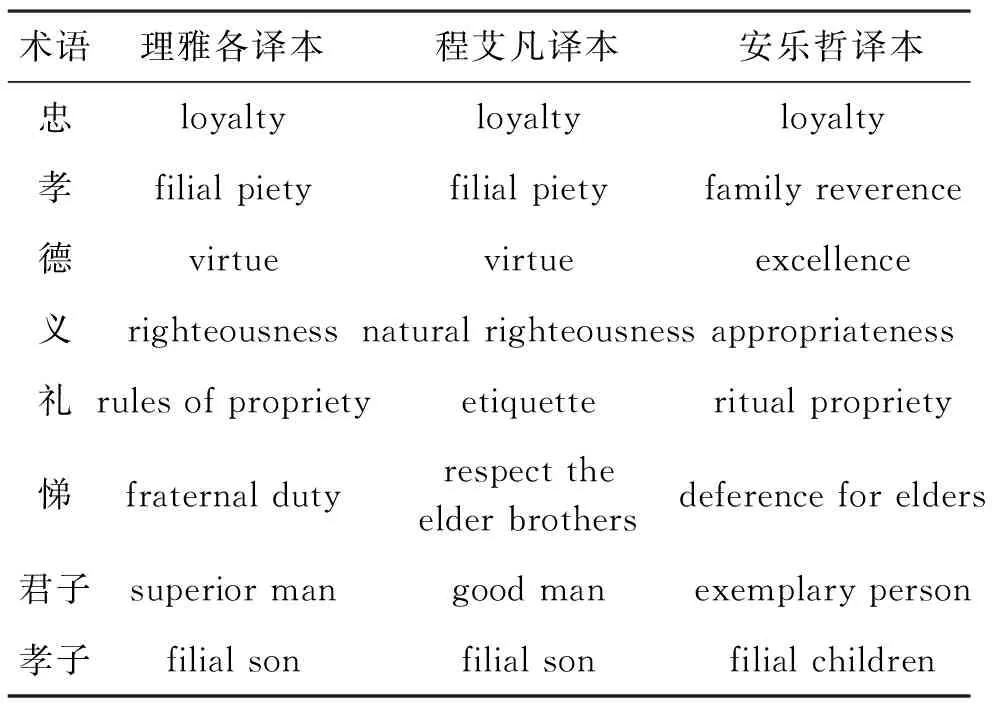

(三)核心术语

最能体现安乐哲翻译特点的地方是他对核心术语的独特处理,见表4。对比发现,其他两个译本的术语相似度远高于安乐哲译本。比如,理雅各等人将“孝”译作“filial piety”,“德”译作“virtue”,这也是我们通常接受的译法。而安乐哲却别出心裁,除了“忠”的译法遵循惯例,其余均有所创新。比如,他将“孝”译作“family reverence”,因为他认为“filial piety”带有宗教色彩;他将“德”译作“excellence”,因为他认为儒家典籍中的“德”并非西方伦理学所说的“美德”,而是非本质的“卓越”;他将“义”译作“appropriateness”,因为他认为这个字的古义不是“公正”,而是“适宜”(义者宜也)。其他术语也有类似的创新。

表4 《孝经》三个译本核心术语对比

在术语翻译方面,安乐哲的另一个特点是采取灵活的译法,在不同语境中根据实际意思来诠释某些术语,而不是一味坚持特定的译名。比如,在下面的例子中,原文的两句话都有“顺”字,但是语法属性不同,所以安乐哲在译文中用了两种不同的表述来对应,同时加上其汉语拼音,表示这是同一个术语的不同表达。

例4(1)先王有至德要道,以顺天下。

…the former kings were able to use the model of their consummate excellence (de) and their vital way (dao) tobring the empire into accord(shun)

(2)故以孝事君则忠,以敬事长则顺。

Hence, service to the lord with family reverence is loyalty (zhong); service to elders with family reverence iscompliance(shun).

(四)副文本

安乐哲《孝经》译本的副文本主要包括导读、注释和参考书目三个部分。其中,导读部分的长度超过了以往任何一个译本。全书共132页,导读部分103页,占了将近五分之四的篇幅。

安乐哲利用导读部分,向不熟悉中国孝文化的英文读者介绍了《孝经》的当代价值、历史背景与版本演变、哲学背景与宗教背景,以及书中使用的核心哲学术语。不难发现,这部分内容带有明显的偏向性。安乐哲认为“孝”是儒家角色伦理的根基,强调了孝文化的当代价值。与此同时,他提出要区分儒家思想和社会现实,从而将中国历史上过分追求孝行的荒唐做法一笔带过。

随后,他着重讲解他本人提出的儒家角色伦理学。他认为,由“孝”所联结的家庭可以视为施惠人与受惠人之间的关系。前者应该在物质层面上养育和关爱后者,并且严格约束自己,成为后者的行为典范;后者应该忠诚、顺从、尊重并关爱前者,在必要时提供帮助。

根据他的全新解读,“孝”并不是单向的父权意志的表现,而是双方各自履行角色的义务。与此同时,“孝”并不等于盲目顺从,子女可以通过谏诤的方式,对长者的不当行为提出规劝。这样一来,导读部分呈现的孝文化实际上脱离了具体的历史语境,变成了一种抽象的伦理学话语。

值得注意的是,安乐哲在参考书目部分收录了国际学界关于儒家伦理的主要论述,这些书目的范围并不限于《孝经》,而是涵盖了主要的儒家典籍,代表着儒家伦理学说在英语世界中的整体面貌。与此同时,安乐哲还列出了具有代表性的西方哲学书目,从康德到杜威,再到当代的关怀伦理和德性伦理,不一而足。这些书目与导读部分前后呼应,共同构成了安乐哲心目中的哲学版图。因此,他并不是孤立地介绍《孝经》,也不是为了介绍现实中的孝文化,而是依托典籍翻译,在比较哲学的学术话语中重新诠释儒家思想。

四、安乐哲《孝经》译本的评价与接受

目前,安乐哲《孝经》译本已经在国内学界引起了一定的反响,其中外语研究者给予了非常高的评价。曾春莲[10]认为,罗思文和安乐哲的《孝经》译本具有较高水准,有利于中华优秀传统文化的对外传播。段彦艳和张虹[11]认为,罗思文和安乐哲的《孝经》译本属于“深度翻译”,纠正了原有译本对《孝经》的误读,还原了中国哲学话语的本来面目。张虹[12]认为,新译本重构了被误解的哲学思想,并且建构了理解《孝经》文本所需的哲学语境。

由上述评语可以看到,外语界学者对安乐哲的翻译工作给予了高度肯定,这和他在哲学界受到的待遇形成了鲜明反差。作为儒家文化的重要诠释者,安乐哲的工作受到国内外哲学界的广泛关注,然而有不少学者认为他提出的儒家角色伦理存在争议,并不能充分揭示儒家学说的真实面目。

郭齐勇和李兰兰[13]指出,安乐哲的“儒家角色伦理”过分夸大了中西伦理思想的差异,违背了“人同此心,心同此理”的伦理原则。沈顺福[14]认为,角色伦理所隐含的宇宙论与传统儒家观点不符,并且无视和忽略了“性”“命”等概念在儒家思想中的地位和作用,因此,安乐哲的诠释看似创新,却并不利于真正的中国传统思想走向世界。王计然[15]认为,安乐哲的角色伦理学受到海外新儒家和西方实用主义的影响,对儒家人性论的讨论绕开了性善论与性恶论,侧重过程性的动态思维,这样的诠释轻视了伦理实践的难度。

国外学者也从其他视角提出了批评意见。Warren G. Frisina[16]认为,安乐哲并没有摆脱西方哲学的传统,他所谓的中国哲学的本来面目需要借助实用主义、过程哲学和后现代主义才能呈现。因此,他认为这样的比较哲学名不副实。John Ramsey[17]指出,角色伦理对人性的诠释取决于文本的选用,比如用《论语》搭配《易经》,很适合作为过程哲学的例子,因为《易经》的关系论和宇宙观恰好填补了《论语》的空白,但如果把《荀子》或《孟子》也加进来,那么文本内容就很可能并不支持角色伦理的假设。

考虑到以上学者的犀利批评,我们有必要追问:安乐哲的典籍翻译真的能呈现儒家思想的本来面目吗?具体到《孝经》翻译,他的译文真的有助于西方读者了解中华孝道的精髓吗?答案显然是否定的。在这一点上,哲学界的几位学者看得更加准确,安乐哲的角色伦理学其实是一种颇为巧妙的理论话术,利用古汉语的语义模糊性,将儒家伦理转换成当代的哲学理论。

归根到底,安乐哲译本的目标读者是像他一样使用英语思考和写作、从事比较哲学研究的国际学者。一方面,他需要在西方哲学的大框架内为儒家思想找到安身之处,从而帮助中国哲学研究在高等教育的学科体系中获得立足点;另一方面,他又希望凸显自己的学术贡献,所以他着重强调角色伦理的特殊性,并且努力将其与西方伦理学的分支区分开来。正因为有这样的潜在动机,所以在翻译儒家典籍时,安乐哲才会煞费苦心,重新诠释核心术语,并且将其纳入角色伦理学的整体框架中。

哲学界的犀利批评虽然并非针对安乐哲的译文本身,但依然值得我们借鉴和反思。像安乐哲这样的学者在从事典籍翻译时,他的翻译行为可以从三个方面来理解。首先,他需要完成语言层面的转换与诠释,把晦涩难懂的古汉语变成通俗易懂的现代英语。其次,他需要明确术语的定义,并且针对全新的术语译名,在学术层面给出合理的解释。再者,他在思想层面上还要采取整体视角,将不同的典籍译本联系起来,消除可能存在的翻译混乱,并和他本人倡导的角色伦理学相呼应,形成一套完整的理论话语。

如果我们以《孝经》为例来评价安乐哲的翻译行为,可以看到他在上述三个方面的尝试取得了截然不同的效果。在语言层面上,安乐哲对原文的理解更加准确,完成了高质量的译文,因此外语界给予高度评价也合乎情理。但是在思想层面上,他对儒家伦理的重新诠释最终还是服务于他的角色伦理学理论。因此,哲学界对他的批评并非毫无道理,他的译本并不能真正传递儒家思想的本来面目。

在这样的悖论作用下,安乐哲引以为豪的新译名也值得商榷。我们有理由质疑,如果不是为了契合角色伦理学,像《孝经》这样几乎没有哲学意味的典籍,是否有必要发明一整套全新的术语译名?事实上,如果把这些术语替换成旧译名,除了极个别术语(比如“天”和“上帝”),其余术语都能和新译文的剩余部分很好地结合在一起。换句话说,我们之所以觉得安乐哲的译文质量更好,并不是因为他发明了那些古怪的新译名,而是因为他对原文的理解更加准确,同时他使用的英语更贴近当代的语言习惯,也更容易理解。

从观念史的视角来看,安乐哲的术语创新很难取得成功。经验表明,概念的意义在传播过程中会随着社会语境的变换而转化。比如,“filial piety”(孝)在进入英语世界之初,确实带有一定的宗教意味,尤其是“piety”一词至今在牛津词典中的基本含义依然是“对于上帝的虔诚”。但是在当代的学术语境中,“filial piety”的确切用法早已被各国学者普遍接受,被视为“孝”的对等概念。因此,安乐哲另创新词的做法值得商榷,因为原先的英译表述在英语世界中已有一定的知名度,想要在短时间内让读者完全接受新的译名并不现实。

网络数据库的检索结果验证了这一点。在本文撰写过程中,笔者利用Google Scholar进行检索,用“family reverence”作为关键词,得到结果723条;用“filial piety”作为关键词,得到结果110001条,后者明显更常用。利用ProQuest的学术数据库检索的情况也差不多,前者搜到484条,后者搜到49016条。上述结果表明,国际学界对“孝”的理解主要依托“filial piety”,安乐哲倡导的“family reverence”并没有得到广泛接受。这其中固然有新译本问世不久的原因,但更重要的因素还是在于,语言使用是一种约定俗成的习惯,任何人都无法在短时间内强行统一译名。

五、结语

综合上述分析,本文认为安乐哲的典籍翻译行为应该一分为二来看待。以《孝经》为例,安乐哲的学术训练、学术资本和译者惯习能够保证译本质量,他的翻译实践为孝文化的对外传播做出了杰出贡献。与此同时,在文化专有项和歧义表述的处理上,安乐哲的综合表现要优于其他译者。他对原文的理解更加准确,译文的表达更加贴切。此外,安乐哲在诠释儒家术语时,注意消除传教士译本中的宗教色彩,这些都是值得肯定的地方。

然而,他的翻译动机并非只是为了完成更好的译本,更重要的一个目的是宣扬他所倡导的角色伦理学。因此,他在核心术语的诠释以及副文本的安排方面花费了很多心思,希望能引导读者接受他的理论。然而,哲学界有许多学者已经指出,他的角色伦理学并不是儒家思想的本来面目,而是一套大杂烩理论,核心部分是过程哲学视角下的主体构成论,这相当于用西方哲学的理念替换了儒家思想的内核。此外,安乐哲采用的术语译名往往别出心裁,与之前的译本完全不同,从观念史的角度来看,这样的做法并不利于儒家思想被广泛接受。

基于对安乐哲《孝经》译本的分析和讨论,笔者认为中国文化对外传播的主动权应该回到国内学者手中。我们可以借鉴以安乐哲为代表的国外学者在典籍翻译方面的有益经验,提升译文的整体质量。与此同时,我们需要积极参与国际学术讨论,针对影响力较大的英文译本以及核心术语的诠释发表看法,让国外学者更加深入地了解儒家思想,同时也将国内学者的研究成果推向世界。

——从明代朱鸿《孝经》类编著来看