僧安道壹摩崖刻经书法风格之变及其内因探析

内容提要:僧安道壹的摩崖刻经作品有着独特的风格和极强的表现力,对后世书家有着深远影响。其早期的摩崖刻经作品与后期有很大不同,以北齐武平元年(570)的徂徕山刻经为节点,僧安道壹的摩崖刻经作品规模、形制开始增大,隶楷混杂的风貌在其作品中也日益多见。作为“二武灭佛”下的被影响者,僧安道壹摩崖刻经书法的变化或受此影响,隐晦表达了其对灭佛运动的“反抗”。本文通过对僧安道壹摩崖刻经书法变化成因的分析,认为灭佛运动的影响是促成僧安道壹摩崖刻经书法变化的主要内因。

关键词:僧安道壹;摩崖刻经书法;灭佛运动;风格变化;内因

一、僧安道壹摩崖刻经风格的变化

僧安道壹及其所在刻经团体所制的摩崖刻经书法风格多在隶楷之间,结字天真烂漫,打破传统且朴拙自然,给人以深刻印象。“在北齐,人们都能写楷书……刻经隶书中杂有楷式,恐怕是书写者不自觉地将平常写楷字的习惯流露出来;而隶书中的篆法,则是为了显示古意或书法本领有意写成的样态。尽管隶书中有楷式篆法的参用,却糅合得圆融有趣,大大方方。”[1]147在山东境内发现的僧安道壹后期的摩崖刻经作品,大都呈现出隶楷混杂的现象。

刘涛先生以北齐武平六年(575)的尖山刻经为界把僧安道壹的刻经作品分为前后两期。赖非先生赞同此分法,但认为僧安道壹前期的刻经作品充满浓厚的隶书风格,后期的刻经作品则是典型的隶楷书[2]254-255。笔者认为应以北齐武平元年的徂徕山刻经为界将僧安道壹的摩崖刻经作品分为前后两期,原因有二。

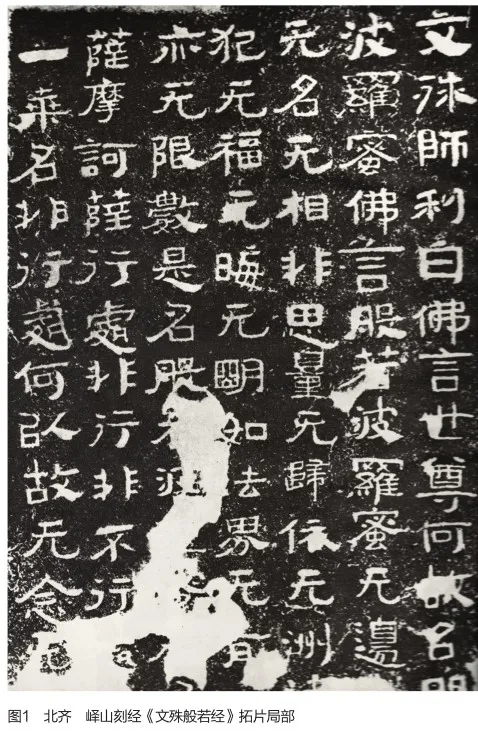

一为风格之变。僧安道壹前期的刻经作品(本文以多字刻经作品为讨论对象)多为隶书,字形多取横势并较为规整,遵守法度,粗细均匀;后期的刻经作品以隶楷书为主,字形大多取方势,造型颇多意趣,具有动感,舒展笔画也都极力伸展,粗细对比强烈。早期的刻经作品如峄山刻经中的《文殊般若经》(图1)、徂徕山刻经中的《文殊般若经》(图2)等刻经中的横画、撇画、捺画等舒展笔画还未极力伸展,法度较为谨严。这时虽偶有捺画类似“鸟篆”,但还未成为僧安道壹书写的一个特点。后期的刻经作品如尖山刻经(图3)、铁山刻经(图4)等刻经中的舒展笔画极为飘逸,有“奔流滔滔,一泻千里”之态,粗细变化强烈,且开始追寻字势的动感:尖山刻经中的“诸”“常”等字、铁山刻经中的“相”“无”等字,龙飞凤舞,动感十足。又铁山刻经中的“分”“别”“切”等字粗细变化强烈,“分”“显”“相”“无”等字虽有构思之妙,但不同于“野狐禅”,自出机杼,其意趣天真烂漫,令人捉摸不透。

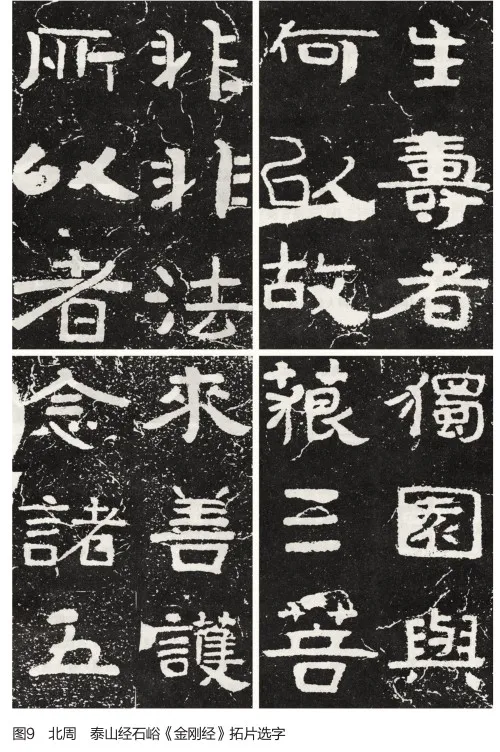

二为字径变化。前期多字刻经作品(除《大空王佛》等大字刻经作品外)字径较小,多集中在15~25厘米。后期多字刻经作品(除《大空王佛》等大字刻经作品外)字形多宽博,字径较大,多集中在35~55厘米。早期的刻经作品,如洪顶山北崖壁《安公之碑》中的“大”(图5)、“安”(图6)、“刊”(图7)等字,已呈现出僧安道壹晚期摩崖刻经书法风格的特点,结体朴质烂漫,毫无做作之感,但此时僧安道壹多字刻经作品的规模和字径仍较小。后期的刻经作品,如泰山经石峪《金刚经》(图8、图9)的字径则明显要比早期洪顶山刻经的字径更大,气势开张。此时僧安道壹的摩崖刻经作品形制和规模已向大型作品靠拢,并在后期频繁出现大型多字摩崖刻经作品。

二、僧安道壹摩崖刻经变化的内因

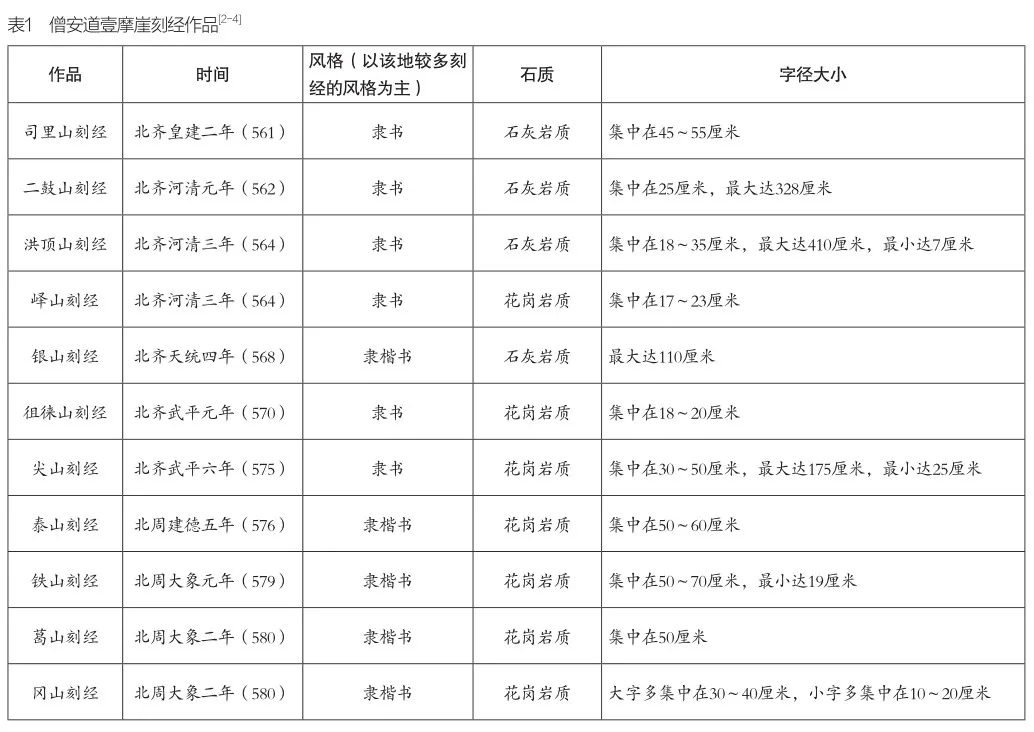

为直观了解僧安道壹摩崖刻经作品的刊刻时间、风格、字径、石质等情况,现将山东地区有明确纪年或学界已做时间判定,且与僧安道壹有关的摩崖刻经作品进行整理①。(表1)

从表1中可以发现僧安道壹后期摩崖刻经的规模、字径大小,较早期明显增大。目前认为僧安道壹摩崖刻经前期字径小,后期字径大的原因有二:第一,受环境影响。前后期所刻石质不同,前期多刻小字,后期广刊大字。第二,受活动资金限制。前期合作者多为僧人、比丘,可提供资金少,无法进行大规模的刻制活动。后期合作者多为名门望族,财力雄厚,有充足的资金保证大规模刻制活动的完成。这两点可视为外因。不可否认石质和活动资金的多少确实会影响僧安道壹刻经作品的规模与大小,但不应仅以这两点就确定僧安道壹摩崖刻经作品字径大小和风格变化的成因。

僧安道壹前期的摩崖刻经作品石质虽多为石灰岩,但仍有大字作品并占有一定比例。大字作品虽多为《大空王佛》之类的题名作品,但也不乏多字且字径较大的刻经作品。早期的司里山刻经中的《摩诃般若经·明咒品》字径为45~55厘米,洪顶山北崖壁的《摩诃般若经·摩诃衍品》字径为30~51厘米,这些都是僧安道壹后期摩崖刻经作品中较常出现的字径。僧安道壹后期的刻经作品石质虽多为花岗岩,硬度大,不易刻制小字,但铁山刻经中的《石颂》字径却为22厘米,冈山刻经中的小字刻经作品字径也多为10~20厘米,这些是僧安道壹早期刻经作品中才会较常出现的字径。另,僧安道壹早期作品中的峄山刻经石质同为花岗岩,字径却多集中在17~23厘米。这足以证明僧安道壹及其所在刻经团体的刻制工艺十分丰富且精湛,在花岗岩上刻制如同早期字径大小的刻经作品应并无难度。因此,石质和资金的影响不应是僧安道壹前后期刻经字径大小变化的全部因素。

心理的变化会影响一个人前后期书风、字径的变化。徐渭年少得不到父母的关爱,在家庭中地位低下,后又因狂病杀妻入狱,孤傲外表下,内心极为痛苦,其书写的《自书诗文》册极为奔放跌宕,奇趣怪异;贰臣王铎在政治理想破灭后选择将痛楚诉诸笔端,书法成了其释放矛盾心理和缓解其落寞心情的载体,促成了其行草书瑰丽谲奇、撼人心魄且极富浪漫主义色彩的特点。而“二武”灭佛给僧安道壹内心带来的影响理应不会太弱,太平真君七年(446)太武帝灭佛,造成“一境之内,无复沙门”[5]的悲惨景象。从时间上来说,僧安道壹不是太武帝灭佛运动的直接见证者,但北魏后期灭佛运动造成的阴影和影响在其心中已然埋下了一颗“反抗的种子”。建德三年(574)周武帝再次开展灭佛运动,这对佛教的打击极其沉重。两次灭佛运动给作为佛教徒的僧安道壹内心带来的冲击是无法描述的。另外,在当时称得上其人生中的大作“泰山经石峪”开工不到一年便遭遇北齐政权的覆灭,加之当时灭佛的影响已波及至此,使其成了“烂尾”工程。

生活在动荡不安的社会环境下,僧安道壹思想的形成、发展和变化应是极其微妙的,他的刻经活动可以看作在一定程度上对灭佛运动做出的“反抗”,这也是他作为一名佛教徒为保护佛法而采取的最好行动。在灭佛运动的背景下,除僧安道壹外,当时一些沙门僧侣也纷纷做出回应。沙门道绰经历周武帝灭佛后,30余年间“恒讲无量寿观,将二百遍”[6]761,更加深信并宣扬佛教的净土思想;慧远法师抗声争论周武帝废佛,称周武帝是“邪见人”,会下“阿鼻地狱”[6]283,以此恐吓周武帝,表达自己对灭佛的不满;宜州沙门道积与僧友七人“于弥勒像前礼忏七日,既不食已,一时同逝”[6]908,以此表达对灭佛的不满;名僧静蔼认为“吾无益于世,即事舍身”,选择以身殉法,独坐磐石之上以小刀自剜而死,惨不忍睹[6]910。而太武帝下令灭佛6年后(452)被太监宗爱害死,周武帝废佛4年后(578)死于北征路上。“二武”都在灭佛不久后死去,这更加使得佛教徒确信佛教的“因果报应”说,并编造了周武帝因灭佛在地狱受苦、后悔莫及的神话。

统治者要灭佛,僧安道壹却帮助保护佛教经典并向大众宣扬佛教,广刊《大空王佛》等摩崖刻经作品。这便是其对灭佛运动做出的“反抗”,也是其所能做出的最好回应。在北齐、北周崇佛的环境下,当时一些与佛教相关的工程规模十分庞大,而灭佛运动又会焚毁佛像、砸毁经碑,僧安道壹也深知“缣缃有坏,简策非久,金牒难求,皮纸易灭”[1]143,又因“缣竹易销,金石难灭,托以高山,永留不绝”[1]143,遂将佛经刻在诸石之上,希冀长久保存,以留后世。僧安道壹的刻经作品通常选择刊刻在摩崖之上,以硕大的字径示人,往往带给读者醒目且威严的观感,也不容易被毁坏。此外,在僧安道壹的摩崖刻经作品中,《大空王佛》类的佛号刻经作品占了很大比例。丁一鹤在《行走的“大空王佛”》[7]一文中指出,僧安道壹以“大空王佛”自谓,是其为自身订做的佛名。僧安道壹借“大空王佛”四字隐晦地向世人表达“我心即佛,我即是佛”的思想,借助形制宏大且极具表现力的摩崖刻经作品向普罗大众宣扬佛教,对灭佛运动进行抗争。正是灭佛运动这个内因,让僧安道壹前后期的摩崖刻经作品有了如此不同,创制了诸如《大空王佛》等极具表现力的图式化刻经作品。

僧安道壹后期的摩崖刻经作品多选在面向阳光的开阔之地,或是在交通要道等必经之地和有名望的地方。这便是僧安道壹的聪明之处,因为当时的平民百姓正饱受战争的摧残,苦不堪言,正急需一种精神寄托来求得内心的安定。僧安道壹在多地刊刻规模宏大的《大空王佛》类佛号作品,并且多字的刻经作品也往往气象宏大、精神飞动,此举不仅能使当时文化程度普遍不高的百姓感受到佛“无处不在”及佛教的道场氛围,为佛教吸引更多的信徒,也能让处在水深火热中的平民百姓找到心灵的慰藉,摆脱苦海。

法国当代哲学家朱莉娅·克里斯蒂娃说:“任何文本的建构都是引言的镶嵌组合;任何文本都是对其他文本的吸收与转化。”[8]艺术作品可视为抽象的“文本”,也属于历史中出现过的经典元素的组合与再创造,无形中彰显了作者内心的意识选择。僧安道壹极具表现力的图式化刻经作品应是其内心意识选择下的吸收转化与再创造。在灭佛运动的影响下,其之前那种强调中正平和、严谨整饬的书风和审美倾向往往会受到影响并做出改变,而大众好奇尚异的心理或许也是影响僧安道壹摩崖刻经变化的因素之一,这些心理驱动便在一定程度上造就了僧安道壹个性的发挥创造及个人特征的展示。在僧安道壹的意识选择下,其后期的摩崖刻经作品往往不如早期作品那么恪守规则,其动荡跳跃的结字和极力舒展的笔画(一部分笔画甚至形态怪异)在后期的刻经作品中开始大量涌现;字间的粗细变化也往往极为强烈;夸张的“肥笔”和与北魏后期兴起的“鸟篆”极为相似的捺画与其他点画也成为其书写的一个特点;其用笔则往往充满篆籀之气,高古浑厚。这些表现和变化应是僧安道壹有意识在借鉴吸收的基础上做出的取舍与优化,又因其在自然环境(外)和自身“反抗精神”(内)的作用下,遂选择广刊字径较大的刻经作品和极具图式化特征的佛号作品(如《大空王佛》),来吸引普罗大众并宣扬佛教,与灭佛运动做斗争。

作为一名佛教徒,两次灭佛运动带来的影响或许促成了僧安道壹前后期摩崖刻经作品字径大小和奇特风格的变化,也是其大量刊刻《大空王佛》类题名刻经作品的内因,同时也造就了僧安道壹摩崖刻经书法瑰丽奇峭、撼人心魄的特点。后世书家对僧安道壹的摩崖刻经书法也多有评价。康有为称“《四山摩崖》通隶楷,备方圆,高浑简穆,为擘窠之极轨也”[9],从侧面肯定了僧安道壹的摩崖刻经书法作为大字榜书的尝试颇具价值,意义深远。

虽不应囿于单一方面去窥探某位书家书风的成因和变化,但笔者仍希望通过浅显的研究,能够抛砖引玉,引起更多研究者对僧安道壹其人和其摩崖刻经作品的关注与重视。虽然有关僧安道壹的文献记载匮乏,但其书法艺术成就仍对后世书家产生了深远的影响。在对书法艺术性和图式化的表达上,僧安道壹的贡献是不容忽视的。

注释

①因山东地区存在大量有关僧安道壹的摩崖刻经作品,体量和保存状况相比其他地区较为可观,因此笔者选择以山东地区有关僧安道壹的摩崖刻经作品作为本文的研究依据。

参考文献

[1]刘涛.书法谈丛[M].北京:中华书局,2012.

[2]赖非.山东北朝佛教摩崖刻经调查与研究[M].北京:科学出版社,2007.

[3]赖非,陈健.山东北朝佛教刻经初探[J].中国书法,2015(9):83- 97.

[4]杨浩.山东境内北朝摩崖刻经中“僧安道壹”初考[J].泰安师专学报,2002(4):50-52.

[5]释慧皎.高僧传[M].汤用彤,校注.北京:中华书局,1992:386.

[6]道宣.续高僧传[M].郭绍林,点校.北京:中华书局,2014.

[7]丁一鹤.行走的“大空王佛”[J].中国书法,2017(14):4-29.

[8]克里斯蒂娃.符号学:符义分析探索集[M].史忠义,等译.上海:复旦大学出版社,2015:87.

[9]康有为.广艺舟双楫[M].祝嘉,译释.上海:上海书画出版社,2021:132.

策划、组稿、责编:史春霖、金前文