跨文化视角下的明代花鸟画传播

内容提要:自大航海时代开启以来,跨文化交流便成为人类活动的重要特征,人类的各项活动都不可避免地需要从跨文化的视角进行审视。明代恰好处于这一历史时期的起点与高潮之中,其花鸟画艺术也顺应时代潮流,实现了广泛的跨文化传播。由于需求各异、态度不同、视角多样,不同文化区域对明代花鸟画的接纳程度与影响方式也呈现出多元化的态势。其中,波斯文明重视其教化意义,日本文化则更加关注其精神内涵,而欧洲文化则侧重于其“异域”特色,并根据自身的发展需要,进一步发掘了花鸟画的创新应用。

关键词:明代;花鸟画;跨文化;传播

一、波斯文化对中国明代花鸟画的吸收

中国与中亚的文化交流历史悠久。早在唐代中期,中国画师就已远赴阿拉伯帝国谋生,将中国绘画艺术传播至中亚地区。唐代将领、旅行家杜环就曾在其著作《经行记》中记载,位于伊拉克的库法城有来自京兆的“汉匠”樊淑、刘泚在当地作画。[1]在唐代至明代花鸟画正式传入波斯之前,当地传统画作仅仅是引入中国花鸟画的部分元素,如人物服饰、器物、山石、树木等的表现等,“山峦、云彩、水面的画法规则采用中国式……但构图以一种非中国的方式将空白处全都填满”[2]。

与中国明代同时期的,是波斯帝国的萨法维王朝①。这一时期,波斯与明朝廷交往频繁,波斯画家得以深入明朝宫廷画院进行实地考察,近距离观察中国花鸟画从构思到完成的整个过程,这使得中国绘画元素在波斯绘画中的比重显著提升。[3]16世纪后,波斯绘画艺术一直遵循着“七种基本形式”:伊斯兰式、中国式、云式、瓦格式、西方式、荷花式、罗马结式。其中的中国式指的是由枝叶和花朵构成的精致图案。除了波斯与明朝廷之间的互动,波斯画家还通过朝贡贸易,特别是发达的民间贸易,获得了大量中国花鸟画作品。因此,明代花鸟画在波斯绘画中的比重大幅上升。[4]现藏于土耳其伊斯坦布尔托普卡帕宫图书馆的《巴赫拉姆·米尔扎集册》(以下简称《集册》),是萨法维王朝时期收录中国画数量最多的历史文献之一。《集册》共232页,除了波斯画家的传统绘画作品,还收录了西欧肖像画2幅、中国画17幅。从《集册》所藏中国绘画与西欧绘画的数量对比不难推测,这一时期中国画在波斯的影响力远大于西欧绘画。在这17幅中国画中,明代工笔花鸟画占了8幅,由此可以推测出明代花鸟画相比其他画种在波斯更受欢迎。以至于在当时波斯画家的语境中,“中国画”一词甚至成为用来形容高超艺术技艺的修辞。[5]

波斯是一个政教合一的政权,其传统绘画尤为注重教化作用,追求极致的装饰性与丰富的想象力,同时又追求意涵深邃、内容丰富。这一点与中国花鸟画中的院体画风格及其追求不谋而合。因此,波斯画家对明代花鸟画中的院体画元素尤为热衷。这些花鸟画往往选取黄莺、雉鸡、灰喜鹊、海东青与红嘴蓝鹊等禽类为题材,绘制繁复细腻的翎毛,力求形象逼真。同时,这些花鸟画还常以石榴、牡丹、白梅、芍药、杜鹃花等色彩明快、花瓣繁复的花卉为辅,笔法细谨,赋色浓艳。

然而,早期的波斯画家对于传入的明代花鸟画,更多的是将其视作“教材”和“图库”。当时的波斯画家尚未充分领悟明代花鸟画中的留白技巧和“意境”之美。他们常常将花鸟画中的元素剪裁出来,作为纹样纳入官方的教材中,以指导宫廷画师进行描摹和学习。这些画师对明代花鸟画进行了本土化的改造:他们剥离了牡丹、芍药、锦鸡、喜鹊等极富中国特色的元素原本蕴含的象征意味,并用波斯当地的元素进行替代。例如对于花冠繁复的牡丹、芍药等图案,波斯画家便用伊朗当地常见的石榴花或与之花形相仿的大马士革菊花进行替代。而波斯当地的喜鹊与中国原生的喜鹊体态相似,波斯画家便模仿明代花鸟画中喜鹊的仪态,但依据当地喜鹊的毛色进行描绘。

至明中后期,波斯传统画作在吸纳明代花鸟画特质的同时,也完成了自身的创新。波斯画家开始借鉴明代花鸟画的特色,掌握了留白和散点透视等技法,而明代花鸟画中那些极富中国特色的元素,也完全融入了波斯绘画的风格之中,从而形成了既有别于波斯传统也有别于中国传统的全新风格的画种。[6]在明中晚期,波斯绘画已经独树一帜,展现出独特的艺术魅力。

二、日本文化对中国明代花鸟画的吸收与创新

早在公元3世纪,日本就与中国开启了文化交流。至唐代,这种交流达到第一个高峰,并一直延续至元代。在此期间,双方的文化交流主要依托官方往来和宗教传播,极大地推动了日本绘画在宗教和世俗领域的发展。日本画家吸纳中国绘画的精髓,在“唐绘”的基础上结合本土元素,对日本绘画进行了本土化改造,从而创造出了富有日本本土特色的“大和绘”,形成了独特的民族格调。[7]

然而,经过数百年的发展,地理环境相对封闭的日本绘画逐渐陷入了陈陈相因、创新乏力的困境,迫切需要新的画种和技法的传入,以打破这种沉寂的局面。

除了自然条件外,这一困境还与日本当时的政策紧密相连。当时,日本正处于“锁国”政策的高峰时期。1513年,葡萄牙人首次抵达日本,随后天主教在日本广泛传播。然而,时任日本统治者丰臣秀吉担忧传教士的活动会动摇其统治基础,于是下令驱逐传教士。1614年,德川幕府的领袖德川家康更是带头发起了大规模的驱逐传教士运动。在接下来的1633年至1639年,德川幕府在短短六年内就颁布了五次“锁国令”,导致整个日本只剩下长崎一个窗口可以与中国、荷兰等国进行有限交流,这极大地限制了日本接触外界的机会,也阻碍了其学习别国优秀文化的可能。在这一时期,不仅是日本绘画,其他文化领域的发展也陷入了停滞状态。[7]

鉴于此,德川幕府开始有限度地放宽锁国政策,并在国内大力推行和平政策。在文化政策方面,幕府以儒家文化为基石,这为中国文化在日本的发展提供了更为有利的环境。得益于港口贸易带来的经济繁荣,市民阶层逐渐兴起。市民阶级在物质富足之余,对艺术的需求也日益增长。文学、美术等艺术形式逐渐平民化,市民文学与通俗文学蓬勃发展。相较于之前的任何时代,江户时代都展现出了更为和平的面貌,并强调对各类艺术的探索。正是在这样的历史背景下,明代花鸟画艺术传入了日本。

关于明代花鸟画艺术传入的状况,当时日本著名画家安西云烟②在《鉴禅画适》中记录道:“宽永(1624—1643)年间,黄檗宗僧侣首次将《芥子园画传》带入日本。此书深受士大夫阶层的尊崇,自此他们不再向外求索。祇园南海得此书后大喜过望,深知画道之精髓尽在于此,并将其传授给大雅。大雅卓然继承了南宗的画学传统,以其含蓄淳厚、超凡脱俗的意趣雄视一世。云泉、介石等画家也因此得以精进画艺。唉,像南海这样的人,真可谓是独具慧眼啊!”这段简短的记录精练地总结了中国明代花鸟画传入日本的两大途径。

“黄檗宗僧侣”指的是黄檗宗创始人林隆琦及其随行弟子。1654年,已63岁高龄的隐元隆琦带领二十多名弟子东渡日本,在京都建立了日本版的黄檗山万福寺,并于1661年正式创立了黄檗宗。在他的随行弟子中,不乏绘画名家,他们工诗善画,并携带了大量名画作品。因此,黄檗宗的僧侣中涌现出了不少知名画家,其中的杰出代表甚至被视为长崎画派的鼻祖。在林隆琦之后,仍有众多中国僧人携带书画作品东渡日本,为日本后来文人画的蓬勃发展起到了积极的推动作用。

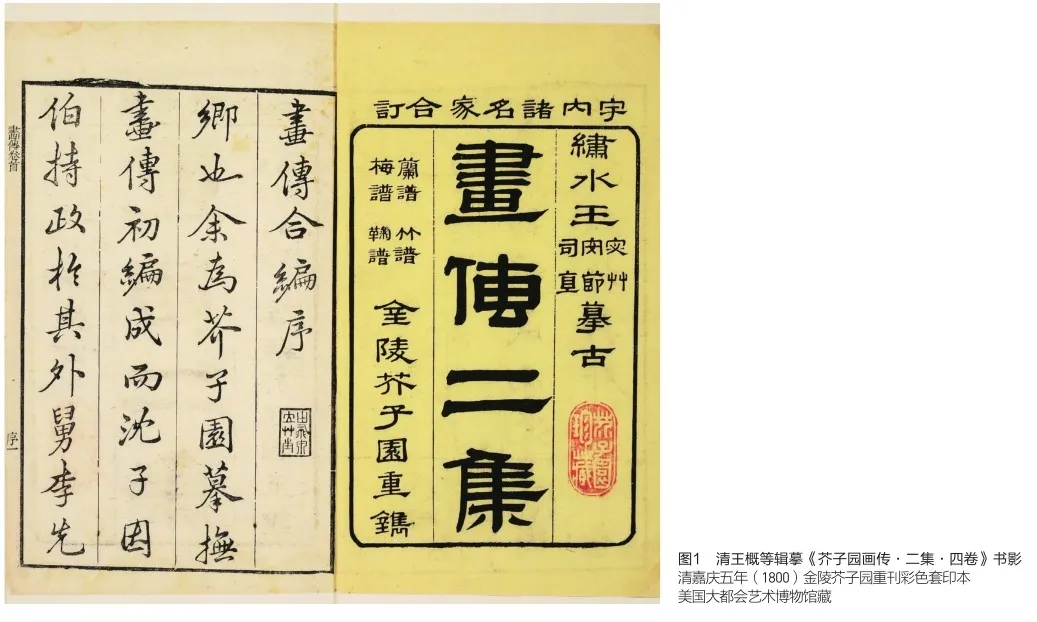

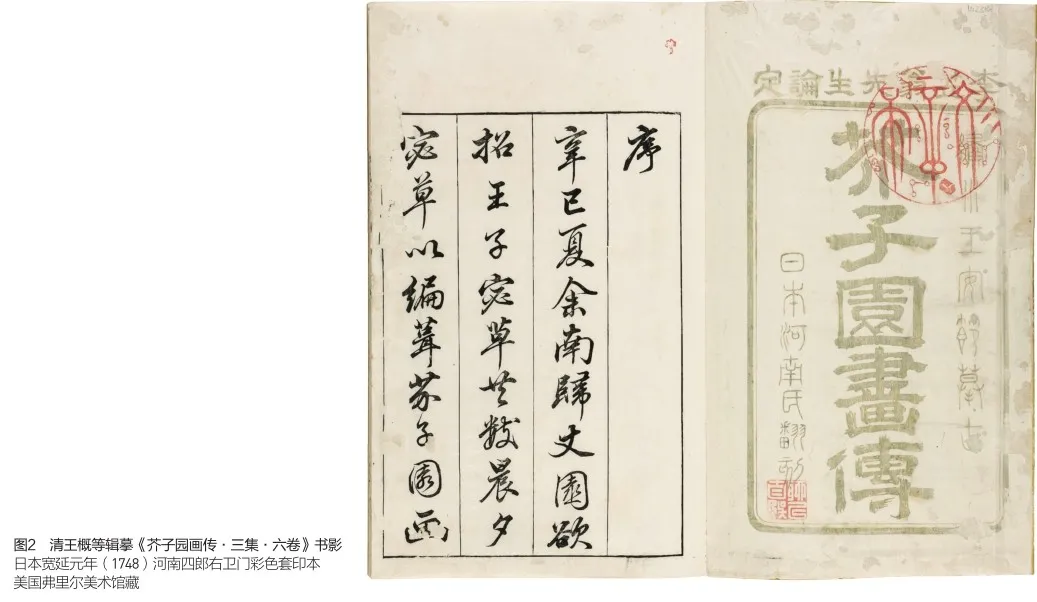

另一个传入渠道便是画谱。在明末清初时期,由于中国尚未有类似今天美术馆功能的机构,绘画的传播主要依赖木版印刷的画谱。记录中提及的《芥子园画传》(图1、图2)便是其中的佼佼者。《芥子园画传》于康熙十八年(1679)出版,其首传至日本的时间不晚于元禄元年(1688),且传入次数多达41次以上,传入数量不少于238套;二集的首传时间也不晚于元文五年(1740),传入次数不少于12次,数量不少于66套;三集的首传时间同样不晚于元文五年,传入次数不少于12次,数量不少于51套;四集的首传时间则不晚于天保十年(1839),传入次数不少于6次,数量不少于21套。

以《芥子园画传》为代表的画谱传入日本后,受到了日本文人士大夫的热烈欢迎。记录中提到的“祇园南海”和“池大雅”等,均为当时日本文人画坛的杰出代表。这些画家在接触到来自中国的全新画作图谱后,深感“画道之精髓尽在于此”。

然而,这些文人画家又特意强调,他们所学的“道”乃是“南宗衣钵”。所谓的“南宗衣钵”,源自明代中国画坛的一场深刻分化与变革。

在明代中晚期,中国花鸟画正处于宫体、文人、通俗风格融合并趋于商品化的大趋势之中。然而,部分文人画家正奋力抵抗这一潮流。以文徵明、沈周为代表的文人士大夫,高声疾呼绘画不应过分强调功用,而应成为闲暇时寄情畅怀的表达。董其昌则将这一主张推向极致,他在《画旨》一书中提出了“南北宗论”的划分,将工雅富丽的院体画和笔法工整的通俗画归为北宗,而将水墨淡雅的文人画归为南宗,以此彰显文人画“去俗”的高洁精神。这一观点与日本文人画家崇尚笔墨简练、追求洒脱、明快、淡雅的艺术品位极为契合。南宗花鸟画所展现的边入仕边作画的生活方式,也与日本士大夫的理想生活颇为相似。因此,当南宗花鸟画传入日本后,深受日本画界的推崇,被视为正宗。大批日本文人画家、职业画家开始模仿其风格进行创作,从而催生了一个新的画派。由于自认为继承了“南宗”的传统,这个画派被命名为“南画”。[8]

任何艺术形式在跨文化传播的初期,更多地表现为继承;而当本土艺术家广泛介入后,则必然趋向于本土化。这是因为任何艺术形式都是原生文化下创作集体与创作环境的产物。在异质文化环境中,由于缺乏相同的创作集体和创作环境,艺术形式必须经过本土艺术家的接纳、改造,实现本土化,才能得以继续生长和发展。明代花鸟画传入日本的历程也遵循了这一规律。在日本,并不存在与中国相同的士大夫群体。中国的士大夫群体主要由受过系统儒家教育的知识分子构成,而日本接受儒家教育较多的是武士阶层。因此,武士阶层更容易解读汉诗汉画,并最早接受了文人画,且在创作时内容形式也更接近文人画。然而,日本文人画的真正主力是职业画家。随着南画圈的逐渐扩大和普及,部分庶民、农民出身的职业画家也加入其中,绘画风格开始朝着适应日本本土美学的方向发展。画家们逐渐从模仿明清绘画中解脱,在绘画中用本土的俳句替代了中国的诗词,用个人情感表达取代了中式的哲学思考,用“物哀”“空寂”的日式美学取代了肆意洒脱的中式美学。

三、欧洲文化对中国明代花鸟画的认识与应用

自16世纪起,欧洲掀起了一股“中国风”的热潮。这股热潮最初在荷兰和法国兴起,尤其是在法国蓬勃发展,随后迅速席卷了整个欧洲。具有中国特色的瓷器、丝绸、漆器、雕刻等工艺品及画册被大量销往欧洲,使欧洲人得以一窥来自遥远中国的独特风情。然而,在这一时期,中国艺术对欧洲艺术的影响主要集中在工艺美术领域。在绘画艺术方面,由于双方各自坚守传统审美,难以认同对方的审美取向,因此相互影响有限。这同样适用于传统的中国花鸟画,欧洲人难以从中体会到中国文人士大夫的精神气质,而中国画家也难以理解欧洲画家为何能在画作中“将人物、屋树皆赋予日影”。尽管如此,这并未阻挡欧洲人对“中国风”的热爱与追捧。法国画家华托、布歇等人曾创作了大量充满“中国风”的画作,展现了欧洲人想象中的中国景象。尽管这些画作中仅道具和场景融入了中国元素,人物的相貌体态仍保留着欧洲人的特征。狄德罗曾评价道:“何等漂亮的色彩,何等丰富啊!他(布歇)拥有一切,除了真实。”这种独特的艺术现象还催生了一个专有名词—“Chinoiserie”,即欧洲本土化的中国风格。[9]

尽管如此,中国花鸟画凭借其独特的审美观念和绘画风格,依然展现出了强大的生命力。尽管在传统美术领域有所遗憾,但在工艺美术方面却取得了显著突破,中国花鸟画成功实现了跨文化的传播。

(一)室内装饰

16世纪,大量以中国传统花鸟画为题材的装饰性毛毯被装载上驶向欧洲的商船。这些毛毯上的画作继承了两宋以来院体画的精髓,绘制手法追求精致细腻,纤毫毕现,力求还原自然之美。整体色调简洁明快,绚丽而不刺眼。当欧洲人目睹这些来自遥远中国的工艺品时,不禁赞叹道:“他们写作花鸟,或用针绣在丝绢的悬挂物上,极为成功,其单纯而逼真,难以再胜过他们。”

到了17世纪,欧洲人又发掘了花鸟画的新用途—壁纸。这种壁纸既可以通过印刷制作,也可以完全手绘完成,既能够按照房屋墙壁的实际尺寸进行订制,也可以按每套25张,每张长约365厘米、宽91厘米或122厘米的规格生产,通过拼接的方式覆盖整个墙面。经过“花树与鸟”主题壁纸装饰的房间,显得清新淡雅,仿佛置身于经过精心过滤的自然景致之中,令人心旷神怡。因此,这类壁纸深受欧洲用户的喜爱,在欧洲各地热销。由这些壁纸装点的房间被赋予了“中国房间”的美称。即便18世纪英国政府为了限制其热销而对中国墙纸征收了进口税,也无法遏制欧洲人对中国壁纸的狂热追捧。

(二)博物画

欧洲人在接触花鸟画的过程中,意外发现了其另一个卓越的用途—博物画。自大航海时代开启以来,欧洲博物学逐渐兴起,众多新物种和新形态相继被发现,并被绘制成册以供公众了解。因此,急需一种能够通过视觉语言和绘画技巧精确描绘事物特征的方法,包括其质地、色泽、形态等,以便在少量文字说明的辅助下,准确记录和传达动植物的信息。

当时,欧洲人绘制图样的主要手段是素描或钢笔素描,这些方法虽然能记录质感和形态,但在色彩记录方面存在局限。而当时的摄影技术尚未成熟,在自然光影的影响下,往往会遗漏许多细节。相比之下,中国花鸟画中的院体画则凸显出其独特优势,其不依赖光影描绘,而专注于色彩表现的特点,反而成为一种长处。

1664年,德国人基歇尔(Athanasius Kircher,1602—1680)出版了名为《中国图说》(China Illustrata)的著作,该书拉丁文原书名直译为《关于中国宗教、世俗、各种自然与技术奇观及其有价值实物的汇编》。书中详尽地描述了中国的人文和自然风貌,并附有众多以动植物等为主题的自然插图。这些插图均运用了中国花鸟画的技法进行绘制,使该书成为欧洲人较早接触到的展现中国花鸟艺术风貌的书籍之一,极大地激发了人们对中国物种的浓厚兴趣。与由奢侈品引发的“中国热”相比,这种基于兴趣和向往而掀起的热潮无疑更加持久。此后,直至18世纪末,不断有博物学家前往中国进行物种考察,采集样本,并聘请中国画家运用精湛的花鸟画技法对这些样本进行绘制。这些画作精准地记录了样本的每一个细节,甚至可以作为修复和鉴定标本的重要参考。

1852年,时任英国邱园皇家植物园主任,后来成为邱园第一任院长的威廉·杰克逊·胡克(William Jackson Hooker)对通草等植物产生了浓厚的兴趣。他委托他人将植物标本从中国带回英国以供研究,但遗憾的是,许多植物在长途跋涉中难以存活,仅有通草的一部分茎和叶子得以保留。得益于博物画的帮助,胡克成功地修复了通草植物,并将其命名为“Aralia papyrifera”。

当传统的发展道路遭遇阻碍时,中国花鸟画另辟蹊径,在新的艺术领域找到了自己的舞台,以其独特的艺术魅力焕发出了新的生机。

结语

艺术品的传播自其创作之日起便不可或缺。无论是院体画、文人画,还是后来的通俗画、花鸟画都是创作者精神世界的直观表达,它们通过笔墨的挥洒成为向外传播的载体。不同的传播主体因身份、社会地位和影响力的差异,其艺术传播的作用和传播效应也各不相同。同时,这些传播主体在传播目的、动机和观念上也存在差异,这自然会对艺术作品的创作和推广产生影响。例如波斯画家服务于宫廷,其作品往往带有宣教色彩;日本画家则多出于文人志趣,更倾向于表达个人喜好和审美追求;而欧洲的博物学家则着力于科学研究,更关注艺术的实用性和记录功能。从这一角度来看,明代花鸟画无疑是一个成功的艺术品类。它能够在诸多领域触达不同的传播主体,找到与之契合的点,并与之产生共鸣。在满足对方需求的同时,明代花鸟画也完成了自身的传播,从而实现了自身生命的延续和强化。对一件艺术品来说,这无疑是一种成功;对一个艺术品类来说,这同样是一种难能可贵的成功。

在当今传播,尤其是跨文化传播日益重要的背景下,明代花鸟画的传播同样具有非凡的借鉴意义。一个能实现跨文化传播的艺术品、商品乃至一种思想、文化,首先需要具备深厚扎实的底蕴,才能有足够的空间和多样性供不同异质文化的审视与选择,从而满足各取所需的需求。同时,也需要容忍异质文化对输出的文化进行个性化的剪裁、改造和融合,最终完成本土化过程,即使在此过程中发生了“面目全非”的变化,也不必拘泥于保持“原汁原味”。这种观念同样适用于本土文化的代际传承。每一代人的表达方式都是对当时当地具体环境的回应,在新生代的环境中,老问题可能已经解决,新问题正在出现,需要新生代在原有基础上用自己的方式进行全新表达,这才是真正的传承,而不应过分忧虑于“世风不古”。

当前,中国的“实物出海”已经蓬勃发展,“文化出海”也蓄势待发。如何设计出适合出海的文化产品,如何规划出海策略,如何经受跨文化传播的考验,以实现有效、良性的传播,明代花鸟画的跨文化传播案例或许能为我们提供一些启示。

注释

①萨法维王朝(1501—1736)是继阿契美尼德王朝、萨珊王朝以后第三个由波斯人建立,完全统一伊朗东西部的王朝。

②安西云烟,日本江户时代著名画家,尤擅花鸟画,在日本艺术史上占有重要地位,对日本后世花鸟画发展影响深远。

参考文献

[1]释慧超,杜环. 往五天竺国传笺释;经行记笺注[M]. 张毅,笺释. 张一纯,笺注. 北京:中华书局,2000:55.

[2]穆宏燕.中国宫廷画院体制对伊斯兰细密画艺术发展的影响[J].回族研究,2015(1):59-65.

[3]贾斐.《波斯绘画理论经典:绘画原则》译释[J].西域研究,2019(1):104-118.

[4]Roxburgh. “Our Works Point to Us”:Album Making,Collecting,and Art(1427—1565)under the Timurids and Safavids[M]. Pennsylvania:University of Pennsylvania,1996:771-998.

[5]李天,周晶. 萨法维细密画对明代工笔花鸟画的转译:以《巴赫拉姆·米尔扎集册》为中心[J]. 艺术设计研究,2023(1):85-93.

[6]Blair,Bloom. The Art and Architecture of Islam,1250—1800[M]. New Haven:Yale University Press,1994:64.

[7]戚印平. 日本绘画史:图式与趣味[M]. 杭州:中国美术学院出版社,2002:192.

[8]潘文协. 邹一桂生平考与《小山画谱》校笺[M]. 杭州:中国美术学院出版社,2021:144.

[9]利奇温. 十八世纪中国与欧洲文化的接触[M]. 朱杰勤,译. 北京:商务印书馆,1962:41.

策划、组稿、责编:金前文