基于核心素养的小学音乐与信息技术深度融合课堂教学模式探索

【摘要】信息技术的丰富性与直观性等诸多前沿优质特点的确优化了教学,提升了教师的教学效能。但是,是否因为教师运用信息技术,学生的核心素养就能形成,学生的审美能力就因此得到了提升呢?学生学习能力和解决问题的能力就一定能够增强吗?聚焦这些行动连带的关联性问题,笔者从有效培养核心素养为出发点,在小学音乐课堂教学中进行实践探索,从信息化教学环境创设、课堂结构变革、教与学方式的改变,阐述小学音乐与信息技术深度融合的课堂教学中如何激发学生学习内驱力,提升学习能力以及解决问题、创造实践、审美情趣能力,从而在“教”与“学”的活动中发展和培养学生核心素养,充分发挥美育的作用。

【关键词】核心素养" 小学音乐" 信息技术" 融合" 教学模式

【中图分类号】G623.71 " 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2024)12-0154-03

随着互联网在学校教育中的应用越来越广泛深入,我们所关注的信息技术对教育教学的推进已经不只是用什么技术来解决授课知识的问题,更关注使用技术的思想以及学生的核心素养是否得到了提升。2016年在北京师范大学中国学生发展核心素养研究成果发布会上明确中国学生发展核心素养以培养“全面发展的人”为核心[1],分为文化基础、自主发展、社会参与三个方面,综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新等六大素养,具体细化为国家认同等18个基本要点。各素养之间相互联系、相互补充、相互促进,在不同情境中整体发挥作用。

小学音乐课堂教学现状大多是教师通过信息技术的视听、游戏等方式进行音乐教学,学生是你教我学,你用我看,你讲我听,处于“被动接受”的状态。这样的教学势必缺乏学生探究性的自主实践过程,课堂教学会因为主体的靶向不准而出现核心素养与课堂教学“两回事”的现象,更谈不上提升学习力和解决问题的能力以及对于学生核心素养、音乐素养的形成。基于上述教学现状的问题分析,着眼于学生核心素养培养的目标,唯有打破原来的课堂教学结构,将学生的被动学习变为主动学习,教师从传统课堂主角转变为辅导协助者,以项目式的任务驱动建构学生探究性的学习[2]。

一、信息化教学环境是深度融合教学的前提

课堂上运用信息技术开展教学的形式在日渐丰富和成熟,如交互式白板、翻转课堂、双主课堂、BYOD课堂以及电子书包课堂、增强现实(AR)课堂、各种网络教学平台的搭建(钉钉、微信、QQ群等)、音乐课程教学资源平台的应用(人教版教学资源平台、八桂教学通资源平台、人人通、电子书包等)、音乐教学App(库乐队、完美钢琴、声音传感器、节拍器、调音器)、教学辅助软件(作曲大师Sibelius 7)以及慕课、微课、翻转课堂等的制作,为我们音乐学科教学提供丰富的信息技术的支持。在这些信息化教学环境中音乐课堂教学更关注的是丰富多元的教学资源下学生驱动感知之美、智力创造之美、体验情感之美。

(一)直观视听,助力情感共振

信息技术、互联网是一个非常强大的资源载体,涵盖我们所能想到的影、视、听、图、文等,直观的视听比简单说教和反复练习效果更好,信息化音乐课堂教学中通过多媒体信息技术让学生直观地听赏、对比、探寻丰富的音响和画面,视听合一,更容易打开想象的空间,让美的视听充斥感官,与音乐达到共情,获得美的体验。

(二)资源丰富,优化整合与再生

信息技术可以对学习歌曲的背景文化、来源出处、风土人情等提供丰富的课堂学习,在一定程度上激发了学生的求知欲望。另外,通过信息技术将音乐与各学科的相关知识进行关联融合,实现音乐与各学科多向或者双向统整,更加有助于学生对音乐(歌曲)作品的文化理解和艺术感悟。

(三)激趣启智,调动审美体验的内驱力

信息技术视域下的教学则很好地通过信息技术将歌曲的场景、音画等呈现,在丰富的感官冲击下,有利于激发学生的学习兴趣和主动性,带动学生积极地体验和创造美。教师在此基础上,只要趁热打铁抛砖引玉地提问:“谁能模仿刚才我们听到的雨声为歌曲伴奏?”“谁能把歌曲讲述的故事演一演?”学生马上就会基于之前的视听体验和直观影像完成模仿和创造表演。

(四)分享展示,表达美的新途径

对于学生的创造美的过程和作品,通过信息技术上传分享和技术评价等,进行可视化的思维展示,直观地进行沟通与表达,对学生来说也是非常有成就感的一件事情。有效地提高学生学习音乐、创编作品和艺术表演的信心。每一次看自己的“作品”都会有不一样的感悟,这就是一种很好的反思,会形成经验,促进下一次的编创活动。

二、课堂结构变革是音乐信息化教学的核心

音乐与信息技术深度融合的教学效果应是学生在自主获取美的体验中激发其美的情感和创造,从而收获和分享美的过程。核心素养的提出,已经打破只关注学科素养的单一和偏向性培养目标的课堂教学,而需要在学科素养培养的基础上着眼于和注重核心素养的培养与发展,即综合复合性的素养才具有竞争力和发展力。显然要对原有课堂教学结构进行变革,改变原来教师大量讲授,大量演示的授课格局,而应该架构学生为主体的探究性学习课堂,教学关注点不是在于教师讲了多少内容,而是关注学生自主学到了多少知识。即学生运用技术获取知识(学习力指标),并能运用所获取的知识解决问题(运用力指标)或创造表达情感(高级思维指标)。这样的结构变革,势必需要教师转变观念,从课型和环节目标设定上都要围绕以核心素养培养进行设计和考量。

三、教与学方式的改变是音乐信息化教学的关键

(一)教师的“教”和学生的“学”位置需要改变

转变传统常规式的课堂结构,将学生变为学习的主体,凸显主动学习(获取)的作用。笔者采用日常随机听课的方式调查集团内各校10名音乐教师的常规课,调查显示,教师运用技术(课件)讲授为95%,教师演示90%,学生合作实践40%,展示60%,评价20%(无效评价居多,深层评价较少),学生能教别人仅有3%,由此看出,学生自主获取知识的空间非常狭窄,探究性和高级思维的培养较为缺乏,表达和分享美的空间更是稀少。因此,在教学中设计和架构出需要学生通过技术解决难点和获取知识的问题,切实让学生成为学习的主体,并且这样的学习势必会出现差异性,教师应鼓励学生沟通合作、多创造“教”别人的机会,在自主的学习中培养学生分析美、创造美、体验美的能力。

如在教授《小母鸡和花公鸡》一课时,解决“合唱的二声部教学”这个知识难点,我按下课前录好的公鸡、母鸡叫声的音频,让学生听后回答有几种声音,再出示谱例,让视听同步结合,让他们说出叫声的不同。分声部(角色)练习叫声后,由小组讨论怎样才能发出和音频一样的叫声效果,并试一试,这就是任务驱动。小组汇报展示后,让小组相互评价,哪个小组是对的,哪个不对,并说出理由是什么,再请对的小组分享自己是怎么念对的(表达思维过程),充当小老师教大家。在合唱时,怎样才能把声部唱准不被带跑,谁有办法?学生在练习中自行总结分享。有的说:“看好唱哪一行(声部)。”教师引导:“专注力。”有的说“当公鸡发一个‘喔——’长音的时候,我们母鸡就‘咯咯’两个音。”教师引导:“听其他声部的声音参照,合作进行,同意吗?”有的学生还说:“可以做动作提醒自己发的声音。”教师引导:“手势辅助。”学生会想出很多唱准声部音的办法,课堂上无需费劲再教授二声部及唱法、识谱等,学生很快学会了歌曲。这个探究实践并且表达的过程就是深度认知,深思考的过程。学生在掌握技能获取知识上比传统教师教唱更为扎实。

(二)学生学习方式需要转变

传统的音乐教学模式,大多只注重学生的“跟”——跟唱、跟做、跟动的学习状态,学生就在被动“跟”的学习模式下丧失了学习音乐的兴趣和信心。将被动的接受式转变为以问题驱动,创建自主探究性的学习形式,在实践探究的过程中让技术融入学生音乐学习体验、探究、理解的过程,在艺术创意实践中让信息技术融入学生知识内化、迁移和应用的过程,教学上具体表现为学生通过技术获取知识、建立概念(审美感知、文化理解),寻找规律、掌握方法(艺术表现),总结方法、创编应用(创意实践)从而达成培养学生创新精神和实践能力的目标。

如,我在丹麦民歌《丰收之歌》一课教学中,对于四年级的学生来说单靠口述很难讲明白位置特点,统一观看视频过于单一。提前让学生收集丹麦这个国家的风土人情和特色等信息,课上请大家交流汇报(问题驱动)。在学生的汇报中,汇聚非常大的信息量,随后,我让学生通过信息技术在地图上找出丹麦这个国家具体位置,再运用信息技术进一步了解这个国家,之后在小组内进行交流,这样对丹麦这个国家的了解在学习主体的转变上获取的信息更充分,学生的学习兴趣也随之浓郁起来,再进行歌曲的学习。在学生试唱歌谱中,让学生总结歌曲“a+b+a+c+b”的结构,由此让学生在探究中发现歌曲旋律的主和弦“do、mi、sol”三音,感受起大调歌曲明亮稳定的调性特点和歌曲结构及旋律的创作方法。这样可以在提升学生音乐素养的同时,提升学生的高级思维能力。

(三)课堂评价方式需要转变

1.学生评价方式的转变

提到评价方式,传统教学中我们通常会想到教师们常常抢先判定,权威评价的场景。教学片段一:《玩具兵进行曲》中,学生根据乐曲的演奏乐器的音色、节奏、速度谈乐曲情绪,学生回答:轻快、活泼。教师回答:对了,你感受得真准确!然后就按流程进入下一个环节的教授。在这个教师的“专制评价”中没有问其他同学是否同意这个意见,也没有问其他同学有没有不同意见,使学生错失了很好的思维表达的机会。其实,鼓励学生表达所感和理由的辨析环节往往就是深度学习的重要指标,一刀切的“权威式”紧急评价往往扼杀了学生个性发展和敢于质疑的思维萌芽,随大流的思维惯性无益于创新能力的培养。

2.课堂成效评价的转变

对于信息技术深度融合的音乐课堂来说,对教学评价指标已经从技术或媒体使用的对象发生了改变,已经不再是教师用了什么技术进行教学,由于课堂主体的改变,则评价考量的“谁用技术”“用技术的目的和作用是什么?”应为学生是否使用技术获取歌(乐)曲背景和文化相关知识或者掌握(练习)乐理等难点,是否用技术掌握音乐难点知识的方法并进行可视化的思维展示,是否运用技术展示和评价音乐创编实践的成果。教师方面则是考量教师是否对学生进行学法指导,教师是否组织学生运用技术开展竞争性的学习,是否设计有效问题进行任务驱动,是否为学生的探究、实践、交流的学习基于技术上的支持等等。

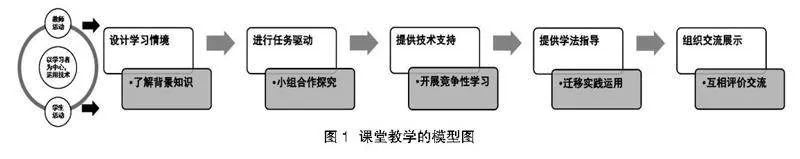

四、小学音乐信息化教学模型的建构

基于学生学习能力、审美情趣、创新和实践能力等核心素养的培养来说,小学音乐教学该如何与信息技术深度融合才能达成和其融合教学的目的效果呢?笔者经过多年的课堂教学和听评课实践,认为需要达成融合教学目的的音乐课应该是在教师组织、指导和帮助下,学生能够应用信息技术开展对本节课上音乐的重点和难点知识进行深度学习,比如,基础乐理知识、歌曲的演唱(奏)艺术表现等,进而提高学生对歌(乐)曲的学习能力和围绕审美标准的沟通协作能力,发展学生对音乐作品的创编、分析、评价等高级思维能力及应用所学的知识解决实际演唱、创编等问题的能力。课堂教学的模型如图1所示。

综上所述,小学音乐课堂教学在信息技术的加持下,探索和建构音乐信息化融合教学的模式,提升学生艺术感知、文化理解、审美情趣、创作潜能等音乐素养的同时,特别是对培养学生自主获取知识学习能力、沟通、合作能力和解决问题的能力得到有效提升,教学有互动探究和生成教学冲突的质感,促进核心素养的形成。

参考文献:

[1]赵兴龙.互联网+教育:以学生为中心的教育变革[M].北京:科学出版社,2017.

[2]沈国强.核心素养视域下的信息技术与小学音乐教学融合研究[J].新课程导学,2021(25):55-56.

作者简介:

米开敏(1978年10月—),女,汉族,广西壮族自治区浦北人,本科学历,高级教师,研究方向:音乐教育。