日本静嘉堂文庫藏南宋殘蜀大字本《周禮》新考

張 彧

關鍵詞:《周禮·秋官》;蜀刻本;版本;校勘

《周禮》初名《周官》《周官經》,到東漢鄭玄爲三禮作注,纔定名爲《周禮》,並一直沿用至今。《周禮》内容豐富,詳述六官及其分屬職官,是古文經學最重要的典籍。《周禮》的版本可以分爲幾類,有白文本、經注本、經注附《釋文》本、單疏本、經注疏合刻本。單經注本中,存世宋刻本有南宋婺州刻本、殘宋蜀刻大字本兩種。婺州刻本有兩部,一部爲全本,一部爲殘本,均藏中國國家圖書館。蜀刻大字本僅存卷第九、第十《秋官》兩卷,共兩册。因爲該殘本在清末流入日本静嘉堂文庫,國内學者難以看到其書,因此學術界對其關注並不多。王鍔先生《三禮研究論著提要》著録該本,但僅撰寫提要,對相關問題未做出深入探討(1)王鍔:《三禮研究論著提要》,蘭州:甘肅教育出版社,2001年,第12頁。。嚴紹璗先生《漢籍在日本的流布研究》一書,在“静嘉堂文庫與皕宋樓秘籍”一節對其版式、藏印有簡單描述(2)嚴紹璗:《漢籍在日本的流布研究》,南京:江蘇古籍出版社,2000年,第289頁。。張麗娟先生《宋代經書注疏刊刻研究》一書,在“蜀刻大字本經書”一節對其版式、題跋有簡單介紹(3)張麗娟:《宋代經書注疏刊刻研究》,北京:北京大學出版社,2013年,第98—99頁。。截至目前,對蜀刻大字本《周禮》做專門研究的論文尚未出現。有鑒於此,筆者擬從該殘本的刊刻流傳、版本特點、與蜀石經關係、校勘價值四方面做出較爲全面、深入的探討,以彌補相關研究的不足之處。

一、 刊刻流傳

首先,筆者來考察蜀大字本《周禮》的刊刻及該本的流傳過程。據《九經三傳沿革例》可知,四川地區刊刻的經部書籍,經注本有“蜀大字舊本”“蜀學重刊大字本”“中字本”三種(4)(元)岳浚:《刊正九經三傳沿革例》,北京:商務印書館,1936年,第2頁。。該殘本到底屬於哪一種?《中國版刻圖録》推斷上海圖書館所藏《春秋經傳集解》殘本二卷“即《九經三傳沿革例》著録之蜀學大字本”,“蜀大字本群經,傳世尚有黄氏士禮居舊藏《周禮·秋官》二卷,天琳琅舊藏《禮記》殘卷,及《四部叢刊》影印之《孟子》,餘經皆佚”(5)北京圖書館編:《中國版刻圖録》,北京:文物出版社,1960年,第1册,第45頁。,可見《中國版刻圖録》以爲《周禮·秋官》是蜀學重刊大字本,張麗娟先生亦引用其説(6)《宋代經書注疏刊刻研究》,第98頁。,然而均未做詳細論述。筆者認爲,蜀刻大字本《周禮》很可能也是《九經三傳沿革例》記載的“蜀學重刊大字本”。因“惟蜀中字本、興國本並點注文,益爲周盡”(7)《刊正九經三傳沿革例》,第13頁。,故蜀中字本《周禮》當圈點經注,而該殘本注文無圈點,故首先可以排除中字本。岳氏在羅列蜀刻本的異文時,有蜀本、蜀大字本這兩種簡稱,當分别對應蜀大字舊本及蜀學重刊大字本。因爲據下文考證可知,該本刊刻時間在南宋孝宗時期(1162—1189)。若該本爲蜀大字舊本,去岳浚(1264—1330)尚未遠,在其口中恐難稱其爲“舊本”。因此,静嘉堂文庫藏蜀刻大字殘本爲蜀學重刊大字本的可能性比較大。《九經三傳沿革例》又云:“《周禮·秋官·司寤氏》‘掌夜時’注‘夜時謂夜晚早,若今甲乙至戌’,《疏》又以‘甲乙則早時,戌亥則晚時’實其説,獨蜀本作‘戊’字,竊謂‘戊’字爲是。”(8)《刊正九經三傳沿革例》,第5頁。按岳説爲是,甲乙至戊,謂夜有五更,“戌”當爲“戊”之誤。依照上面的推斷,蜀大字舊本作“戊”字不誤,而静嘉堂文庫藏蜀刻大字殘本作“戍”(9)(漢)鄭玄注:《周禮》卷一,日本静嘉堂藏宋蜀刻大字本,第4a頁。,知静嘉堂文庫本非蜀大字舊本,當爲蜀學重刊大字本。

該殘本卷九首葉及卷十末葉有元代蒙古文方印,大概經蒙古人所藏。入清代,該書被蘇州倚樹吟軒楊偕時收藏。楊偕時亦是蘇州的藏書家,黄丕烈年幼時與他同就讀於倚樹吟軒,情投意合,後來楊氏將這兩册《周禮》贈予黄丕烈(10)(清)黄丕烈:日本静嘉堂藏宋蜀刻大字本《周禮》跋語。。黄丕烈於1814年專門題寫跋語,重點記載了黄丕烈得此殘本的經過,又述其版本價值,表達了對楊氏的懷念與感激之情。《百宋一廛賦》所云“《周禮》一官”即該殘本(11)(清)顧廣圻撰,(清)黄丕烈注:《百宋一廛賦》,北京:中華書局,1985年,第3頁。。《士禮居藏書題跋記》亦録該跋語,又輯録該殘本所無的黄氏續跋:

余年來家事日增,精神日减,校書一事久廢,然由博返約,尚喜手校經籍。此《周禮》蜀本殘帙嚮未校出,今秋新收殘岳本地、春二《官》,手校於嘉靖本上,因復校此《秋官》,以儷之。《周禮》善本,六《官》有半矣,豈不幸哉!乙亥冬,二十有五日。復翁。(12)(清)黄丕烈撰,(清)潘祖蔭輯:《士禮居藏書題跋記》卷一,北京:書目文獻出版社,1989年,第1頁。

黄丕烈所作增補跋語的時間是1815年,又記其將該本作爲校本來校勘嘉靖本《周禮》之事。黄丕烈利用蜀刻《秋官》來校刊嘉靖本《周禮》,收在《士禮居叢書》中,並在其後附校勘札記。該本卷九首葉右邊欄外黄丕烈的藏書印有“黄丕烈印”白文方印、“百宋一廛”白文長方印、“復翁”白文方印、“宋本”朱文橢圓印,卷十尾葉第四五行下方空白處鈐有“士禮居藏”白文方印。

該本卷九首葉右邊欄外鈐有“汪士鐘印”白文方印、“閬源真賞”朱文方印,爲汪士鐘藝芸書舍的藏書印。黄丕烈士禮居藏書,多歸蘇州藏書家汪士鐘藝芸書舍,可知該本亦在其中。《藝芸書舍宋元本書目》卷一經部所著録的“《周禮》存九、十卷”(13)汪士鐘:《藝芸書舍宋元本書目》卷一,《叢書集成初編》,北京:中華書局,1985年,第2頁。,當即該本。

該本卷九首葉上邊欄外鈐有“存齋四十五歲小像戊寅二月某石並刊”肖像印,卷九首葉首行下方空白處鈐有“臣陸樹聲”白文方印,卷十尾葉第三行下方空白處鈐有“歸安陸樹聲叔桐父印”白文方印,爲陸心源皕宋樓的藏書印。汪氏之書道光末年散出,上海郁松年搜羅甚多。陸心源云:“余從上海郁氏得之。”(14)陸心源:《儀顧堂題跋》卷二,《清人書目題跋叢刊》,北京:中華書局,1990年影印,第2册,第224頁。可見該本又被陸心源購入,收藏於皕宋樓。《皕宋樓藏書志》僅録有黄丕烈的兩條跋語,並有簡單按語記其行款、藏印。清末,皕宋樓藏書流入日本静嘉堂文庫,該本隨之東渡日本,已被日本文化財審議委員會確認爲“日本重要文化財”。《静嘉堂秘籍志》亦著録該殘本,照録《皕宋樓藏書志》按語,並增陸心源《儀顧堂題跋》之跋語。三部書目均將該書列爲禮類的第一部書,可見對其重視程度。

二、 版本特點

圖1 日本静嘉堂文庫藏南宋蜀刻大字本《周禮》卷九首葉

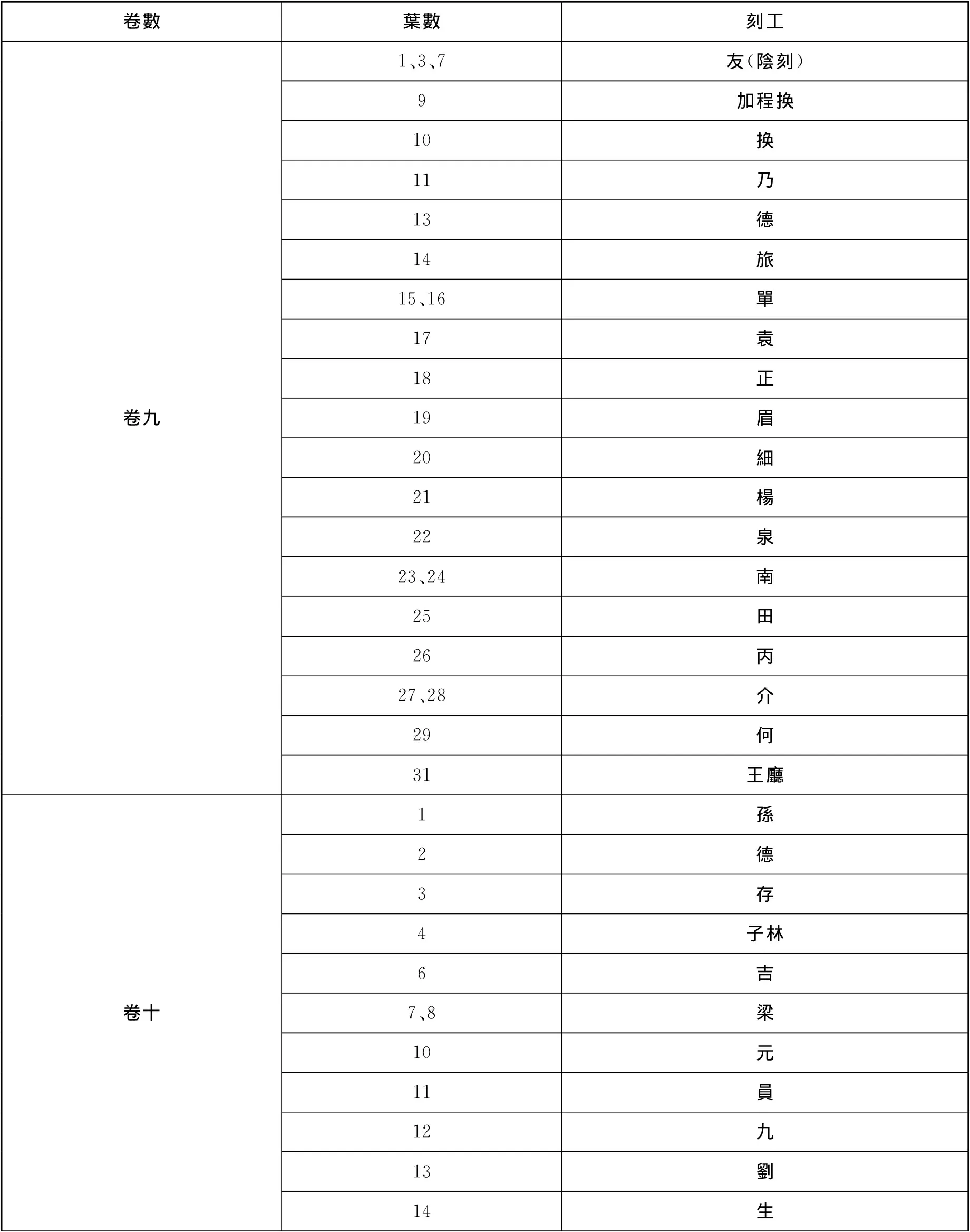

該《周禮》殘本卷九首葉題“周禮卷第九”,次行題“秋官司寇第五”,下空三字題“鄭氏注”三字,是單經注本,不附《釋文》。卷九第四葉系後人補配。該殘本較初刻,其字體爲顔柳混合體,且更貼近柳體,傅增湘先生謂“此本字體古勁,近柳誠懸”(15)傅增湘:《藏園群書經眼録》卷一,北京:中華書局,2009年,第37頁。,其筆勢遒勁,撇捺、斜長而尖利,如“人”“乃”“以”字的撇,“八”“設”“秋”等字的捺,“九”“民”“寇”等字的鈎(如圖1),與八行本之醇厚、建本之精緻均迥然有别,屬於典型的宋代蜀刻本面目。其版式闊大(版框長23.8厘米,寬16.0厘米),八行十六字,注雙行二十一至二十二字不等,白口,單黑魚尾,左右雙邊。魚尾上方記本葉字數,下方記“《周禮》幾”,相當於下魚尾處記葉次,在版心的最下端記刻工。由於蜀刻本《周禮》天壤間僅存此二卷,其刻工姓名爲同時期的蜀刻本的鑒定提供了重要的參考依據。因此,筆者將這兩卷的刻工列表輯録如下:

表1 日本静嘉堂文庫藏南宋蜀刻大字本《周禮》刻工表

這兩卷避諱較嚴格,所見避諱字有玄(始祖玄朗)、殷(宣祖弘殷)、匡(太祖匡胤)、恒(真宗恒)、徵(仁宗禎)、讓(英宗父允讓)、桓(欽宗桓)、構(高宗構)、慎(孝宗昚),其“玄”字皆諱,“讓”“殷”“徵”等字有諱有不諱,而敦(光宗惇)字均不諱,可見其刊刻當在南宋孝宗時期(1163—1189)。

三、 與蜀石經的關係

《周禮》白文經最早刻於五代後周廣順三年(948),即五代監本。北宋重刻經書,以五代監本爲依據,令國子監重新校刊,即北宋監本。北宋國子監書板在靖康之難中遭損毁,宋南渡以後,朝廷或取諸州郡書板入國子監,或由國子監主持刊刻舊監本書籍,州郡、國學亦自發刊刻群經。據《建康志》載,南宋《周禮》有監本正文、監本注、婺本正文、婺本注、建本正文、建本注,而未載蜀本(17)(宋)馬光祖修,(宋)周應合纂:《景定建康志》卷三三,清嘉慶六年(1801)金陵孫忠湣祠刻本,第4a頁。。蜀地的書籍在靖康之難中損毁較少,四川五十餘州“皆不被兵”,故“書頗有在者”(18)(宋)晁公武撰,孫猛校證:《郡齋讀書志校證》卷五,上海:上海古籍出版社,1990年,第184頁。,成都府學很可能有北宋國子監所頒的《周禮》存世,同屬於經注本系統的蜀刻大字本《周禮》利用過國子監本作爲底本重刻,就理所應當了。然而,國子監本《周禮》未有刊本存世,我們無法判斷蜀刻大字本《周禮》與監本的關係。監本除外,蜀石經是宋人校刊經書所依據的重要文獻依據。蜀石經由毋昭裔創議並主持,創刻於五代後蜀廣政初年(938),廣政十四年(951)刻成《周禮》。蜀石經以開成石經爲藍本,對經文精心訂正,刻成後立於成都府學,蜀石經至宋末元初大多毁亡,僅有殘石及搨片存世。民國初,劉體乾致力搜集,得《周禮》、《春秋》三傳殘卷搨本,於民國十五年(1926)影印出版,成《蜀石經殘本》八册。其殘搨本恰有卷九、卷十兩卷(19)卷九起注文“月令曰掩骼埋骴”至經文“如蠻隸之事”,前闕;卷十起經文“布憲掌憲邦之刑禁”至注“十曰秉”,後闕。,爲我們考察兩者之間的關係提供了對應的文本依據。下面,筆者通過校讀來考察兩者之間的關係。爲了方便論述,筆者將所用到的《周禮》版本及簡稱羅列如下:

開成石經《周禮》,《西安碑林全集》,廣東經濟出版社、海天出版社1999年版,簡稱“唐石經”。

蜀石經《周禮》殘本,民國劉體乾影印宋搨本,湖南美術出版社2020年版,簡稱“蜀石經”。

《周禮注》十二卷,南宋婺州市門巷唐宅刊本,《中華再造善本叢書》本,國家圖書館出版社2004年版,簡稱“婺本”。

《周禮鄭氏注》十二卷,明嘉靖徐氏覆宋本《周禮》,中國國家圖書館藏,簡稱“嘉靖本”。

《周禮注疏》五十卷,南宋兩浙東路茶鹽司刻本,《中華再造善本叢書》本,國家圖書館出版社2003年版,簡稱“八行本”。

《重刊宋本周禮注疏》四十二卷,清嘉慶南昌府學刊本,中華書局2009年版,簡稱“阮本”。

要討論蜀刻本與蜀石經本的關係,首先要以其與蜀石經本相同而異於衆本的文字爲根據。經過對校可以發現,蜀刻本同於蜀石經而異於衆本的文字較多。以《司儀》爲例,兹舉例如下:

① 《司儀》注文“所謂壇壝宫也”,蜀石經同,婺本、嘉靖本、八行本、阮本“謂”下有“爲”字。

② 《司儀》注文“冬禮月與四瀆於北郊”,蜀石經同,婺本、嘉靖本、八行本、阮本無“與”字。

③ 《司儀》注文“三成爲昆侖丘”,蜀石經同,婺本、嘉靖本、八行本、阮本“昆侖”作“昆侖”。

④ 《司儀》注文“此六禮者,唯饗食速賓耳”,蜀石經同,婺本、嘉靖本、八行本、阮本“唯”作“惟”。

⑤ 《司儀》注文“玄謂繼主君者,擯主君也”,蜀石經同,婺本、嘉靖本、八行本、阮本“擯”作“儐”。

⑥ 《司儀》注文“使臣之來,寡君命使臣於庭”,蜀石經同,婺本、嘉靖本、八行本、阮本無後一“使”字。

由此可見,僅卷九《司儀》部分蜀刻本同於蜀石經而異於衆本的文字就有6處。在版本系統的研究上,訛誤文字的價值往往高於正確的文字,凡兩本同誤而異於他本的,則兩本存在版本上的承繼關係的可能性比較大。因此筆者還要揭示蜀刻本與蜀石經同誤的文字。但是由於蜀刻本訛誤甚少,筆者所見僅有以下四例,即:

① 《朝士》注文“特詣鄉亭縣廷”,蜀石經、婺本“持”同誤作“特”,婺本、嘉靖本、八行本、阮本不誤。

② 《禁暴氏》注文“此三者亦刑所禁”,蜀石經“禁”下同誤脱“也”字,婺本、嘉靖本、八行本、阮本不脱。

③ 《司儀》注文“謂執玉而見前于王也”,蜀石經“見前”同誤倒,婺本、嘉靖本、八行本、阮本不倒。

④ 《司儀》注文“車迎送之節各以其等”,蜀石經“迎送”同誤倒,婺本、嘉靖本、八行本、阮本不倒。

以上兩方面來看,蜀刻本與蜀石經在文字上存在較爲明顯的同源關係,或許在校勘時利用了蜀石經作爲校本,或許它們有共同的祖本。

四、 校勘價值

該本雖爲殘本,但是具有重要的校勘價值。黄丕烈得該本,謂:“此殘鱗片甲,猶見蜀本規模,勝似後來諸宋刻。(余所見有纂圖互注本,有點校京本,有余氏萬卷堂本,有殘岳本。)”(20)《士禮居藏書題跋記》,第1頁。黄丕烈對宋版書極爲推崇,號爲“佞宋主人”,但是他對宋版書並不盲目崇拜,對同是宋版的一部書,也要分出優劣高下。他對蜀刻本《周禮》評價如此之高,正是因爲蜀刻本在文字上校勘精審。由於在單經注本系統中,該殘本文字上勝於它本,因此黄丕烈將其作爲校本來校勘嘉靖本《周禮》。此後的版本學家、校勘學家也都十分推崇該本。阮元校勘《周禮注疏》,其引據各本目録中,有“錢孫保所藏宋本《周禮注》十二卷”,但是“《秋官》以俗本抄補,非佳者,臧庸據宋刻大字本《秋官》二卷校補”(21)(清)阮元:《〈周禮注疏〉引據各本目録》,阮元校刻《十三經注疏》本,北京:中華書局,2009年影印,第2册,第1383頁。,阮氏也未能見到雖未見該本,但是利用了臧庸校補本,惜其出校並不充分。陸心源云:“《周禮》單注不附釋文者,今以嘉靖覆宋八行十七字本爲最善。阮氏謂勝於余仁仲本、岳倦翁本。此本又足訂嘉靖本之誤。……此皆勝嘉靖本處。若監、閩、毛《正義》諸刊,則更有天壤之别。惜乎僅存二卷,未聞有全本耳。”(22)《儀顧堂題跋》卷二,第223頁。可見陸心源對該本的校勘價值也十分重視,認爲它勝於嘉靖本及閩、監、毛等經注疏合刻本。今人整理的《周禮》,如彭林整理本《周禮注疏》(23)(漢)鄭玄注,(唐)賈公彦疏:《周禮注疏》,上海:上海古籍出版社,2010年。、金少華點校本《周禮注疏》(24)(漢)鄭玄注,(唐)賈公彦疏:《周禮注疏》,《中華禮藏》本,杭州:浙江大學出版社,2017年。,或利用阮校,或利用與蜀刻本關係密切的嘉靖本,然而均未利用該殘本作爲校本。因此,筆者依然將阮本作爲底本,利用蜀刻本及上述校本爲主要校本,出校其所未出校者,以進一步挖掘蜀刻本《周禮》文字的校勘價值。阮本未利用蜀刻本出且未出校記者,共有16處。筆者依次校讀如下:

1.司隸,中士二人……

【注】隸,給勞辱之役者。漢始置司隸,亦使將徒治道溝渠之徒,後稍尊之,使主官府及近郡。

按:下“徒”字,蜀刻本、婺本、嘉靖本、八行本作“役”。孫校云:“‘役’,依閩本正。”(25)(清)孫詒讓:《十三經注疏校記》,北京:中華書局,2009年,第241頁。當作“役”爲是,奴隸即“治道溝渠之役”者,即“給勞辱之役者”,漢代的國有奴隸用來築道路、起屏障。《左傳·成公二年》“以役王命”,杜預注云:“役,事也。”(26)(晋)杜預注,(唐)孔穎達疏:《春秋左傳正義》卷二五,阮元校刻《十三經注疏》本,第4册,第4115頁。《國語·周語》“湮替隸圉”韋注云:“隸,役也。”(27)(春秋)左丘明撰:《國語·周語下第三》,北京:國家圖書館出版社,2017年影印,第96頁。役、事、隸可互訓,指勞役之事。楊守敬《水經注疏》引鄭注作“治道溝渠之事。”(28)(北魏)酈道元撰,(清)楊守敬、熊會貞纂疏:《京都大學藏鈔本水經注疏》,沈陽:遼海出版社,2012年,第744頁。即爲訓讀。因此,當作“役”字爲是,下“徒”字或涉上“將徒”字而誤,可據蜀刻本訂正。

2.大司寇……其能改過,反於中國,不齒三年。

按:“過”,唐石經同,蜀刻本、蜀石經、婺本、嘉靖本、八行本作“者”。孫校云:“各本並作‘者’,此誤。蜀石經不誤。”(29)《十三經注疏校記》,第251頁。《毛詩正義》引作“其能改者,反於中國,不齒三年”(30)(漢)毛亨傳,(漢)鄭玄箋,(唐)孔穎達疏:《毛詩正義》卷一二,阮元校刻《十三經注疏》本,第1册,第948頁。,可見賈公彦所據本作“者”字。“者”爲代詞,與“其能改”構成名詞性結構,指的是能够改過的游手好閑之民,作爲後面句子的主語。改字即含有改過之義。因此,當作“者”字爲是,過字或因增字爲訓而誤,可據蜀刻本訂正。

3.以肺石遠窮民。凡遠近惸獨老幼之欲有復於上,而其長弗達者,立于肺石三日,士聽其辭,以告於上,而罪其長。

按:“遠”,蜀刻本、唐石經、蜀石經、婺本、嘉靖本、八行本作“達”。肺石是設在外朝門外的赤石,百姓如有冤者,可以立於石上訴告其冤,因石色赤如肺,故名。達即通達、到達,使窮民之冤辭能够通達於上。“其長弗達者……而罪其長”,窮民的長官不使其冤辭通達的,就會懲罰他們的長官,可作本校依據。因此,當作“達”字爲是,遠字或因與達字形近而訛,可據蜀刻本訂正。

4.士師之職,掌國之五禁之法,……皆以木鐸徇之於朝,書而縣於門閭。

【注】古之禁盡亡矣。

按:“盡”,蜀刻本、蜀石經、婺本、嘉靖本、八行本作“書”。孫校云:“‘盡’,汪道昆本作‘書’,與疏合,當從之。閩本‘盡’,嘉靖本‘書’,阮失校,蜀石經亦作‘書’。”(31)《十三經注疏校記》,第260頁。五禁之法“書而懸於門閭”,知古有“禁書”,士師負責將其書寫出來懸挂在各處的閭巷門前。據鄭注,周時五禁都有專書,到漢代已經亡佚。因此,當作“書”字爲是,盡字或涉與禁字音同而訛,可據蜀刻本訂正。

5.掌士之八成:一曰邦汋,二曰邦賊,三曰邦諜,四者犯邦令,五曰撟邦令,六曰爲邦盗,七曰爲邦朋,八曰爲邦誣。

按:“者”,蜀刻本、唐石經、蜀石經、婺本、嘉靖本、八行本作“曰”。孫校云:“‘曰’訛‘者’,閩本亦誤,蜀石經不誤。”(32)《十三經注疏校記》,第262頁。依上下文,當作“曰”爲是,可據蜀刻本訂正。

6.七曰爲邦朋。

【注】朋黨相阿,使政不平者。故書“朋”作“傰”,鄭司農云:“朋讀爲朋友之朋。”

7.若邦凶荒,則以荒辯之法治之。令移民、通財、糾守、緩刑。

【注】遭饑荒不明判,國事有所貶損,作權時法也。

按:“不明判”,蜀刻本、婺本、嘉靖本、八行本作“則刑罰”,蜀石經作“則罰刑”。孫校云:“‘不明判’,汪道昆本、毛本並作‘則刑罰’,校勘記未及。嘉靖本亦作‘則刑罰’,此本誤。蜀石經到作‘則罰刑’。”(34)《十三經注疏校記》,第263頁。這段經文意爲如果發生大饑荒,就用荒年减損之法來處理相關事宜。注文若作“則刑罰”,斷句則爲“遭饑荒,則刑罰、國事有所貶損”,意爲遭遇饑荒,那麽刑罰、國家的政事應當有所减省,如經文所謂的“緩刑”等權宜措施。作“則刑罰”於義爲勝,可據蜀刻本補正。

8.凡以財獄訟者,正之以傅别、約劑。

【注】傅别,中别手書也。約劑,各所特券也。

按:“特”,蜀刻本、蜀石經、婺本、嘉靖本、八行本作“持”。孫校云:“‘持’訛‘特’,閩本不誤。蜀石經注‘持’不誤‘特’。”(35)《十三經注疏校記》,第263頁。傅别,猶今天的借貸契約;約劑,猶今天的買賣合同。經文意爲凡是因爲財務訴訟的,依據契約、合同來裁决。合同一式兩份,兩家各得其一,即“各所持券”。因此,當作“持”爲是,特字或因與持字形近而訛。

9.大師,帥其屬而禁逆軍旅者,與犯師禁者,而戮之。

【注】逆軍旅,反將命也。犯師禁,于行陳也。

按:“于”,蜀石經同,蜀刻本、婺本、嘉靖本、八行本作“干”。孫校云:“‘干’訛‘于’,下同。閩本不誤。蜀石經亦誤‘于’。”(36)《十三經注疏校記》,第264頁。“犯師禁”即“干行陳”,義爲干擾行伍軍陣。因此,當作“干”字爲是,于字或因與干字形近而訛,可據蜀刻本訂正。

10.遂士……若欲免之,則王令三公會其期。

【注】令猶命也。王欲放之,則用遂士職聽之時,命三公往議之。

按:“放”,蜀刻本、蜀石經、婺本、嘉靖本、八行本作“赦”。孫校云:“‘放’,當作‘赦’,汪本、閩本並不誤。蜀石經‘赦’。”(37)《十三經注疏校記》,第266頁。《鄉士》“若欲免之,則王會其期”,鄭注云:“免猶赦也。……王欲赦之,則用此時親往議之。”(38)《周禮注疏》卷三五《鄉士》,第1879頁。據《鄉士》鄭注,赦即免除刑法,赦宥以去其罪。放字無赦免之義,當作“赦”字爲是,可據蜀刻本訂正。

11.司刺……壹赦曰幼弱,再赦曰老旄,三赦曰憃愚。

【注】……鄭司農云:“幼弱、老旄,若今律令年未滿八歲,八十以上,非手殺人,他皆不坐。”

按:“今”,蜀刻本、蜀石經、八行本下有“時”字,婺本、嘉靖本無。孫校云:“蜀石經‘若今’下有‘時’字。”(39)《十三經注疏校記》,第278頁。《疏》云“若今時律令年未滿八歲”(40)《周禮注疏》卷三六《司刺》,第1903頁。,則賈公彦所據本鄭注有“時”字。因此,時字誤脱,可據蜀刻本補正。

12.職金掌凡金玉錫石丹青之戒令。受其入征者,辨其物之媺惡與其數量,楬而璽之,入其金錫于爲兵器之府,入其玉石丹青于守藏之府。

【注】……楬而璽之者,楬書其數量以著其物也。璽者,印也。既楬書楬其數量,又以印封之。

按:“楬其數量”之“楬”,蜀刻本、蜀石經、婺本、嘉靖本、八行本作“揃”。孫星衍未出校記。《疏》云:“云‘既楬書揃其數量’者,楬,即今之板書。揃,及今録記文書。”(41)《周禮注疏》卷三六《職金》,第1905頁。則賈公彦所據本鄭注作“揃”。楬是做標記用的小木板,揃爲動詞,義爲記録。因此,當作“揃”字爲是,可據蜀刻本補正。

13.司隸……守王宫與野舍之厲禁。

【注】野舍,王者所止舍也。

按:“者”,蜀刻本、蜀石經、婺本、嘉靖本、八行本作“行”。孫校云:“‘王者’,蜀石經作‘王行’。”(42)《十三經注疏校記》,第288頁。王即有王者義,“王行所止舍”義爲王田獵、巡守、會同等活動時在道路上停息的屋舍,“行”與“止”相對。因此,當作“行”字爲是,者字蓋涉王字之義而誤,可據蜀刻本訂正。

14.穴氏掌攻蟄獸,各以其物火之。

【注】蟄獸,熊羆之屬冬藏者也。將攻之,必先燒其所食之物於其外以誘出之,乃可得之。

按:“於其外”之“其”,蜀刻本、蜀石經、婺本、嘉靖本、八行本作“穴”。孫校云:“‘其’,蜀石經作‘穴’,義似長,《疏》似亦作‘穴’,嘉靖本‘穴’,此本誤。”(43)《十三經注疏校記》,第302頁。《疏》云:“言以其物火之,明石燒其所食之物,誘之,使出穴外,乃可得也。”(44)《周禮注疏》卷三七《穴氏》,第1920頁。則賈公彦所據本作“穴”字。熊羆等動物冬藏於洞穴内,當作“穴”字爲是,可據蜀刻本訂正。

15.大行人……凡諸侯之卿,其禮各下其君二等以下,及其大夫士皆如之。

【注】此亦以君命來聘者也,所下其君者,介與朝禮賓主之間也。……朝位,則上公七十步,侯伯五十步,子男三十步與?

按:“禮”,蜀刻本、蜀石經、婺本、嘉靖本、八行本作“位”。孫校云:“‘朝禮’,蜀石經作‘朝位’。”(45)《十三經注疏校記》,第313頁。朝位即主人迎賓時,賓所立之位,如上文“上公之禮……其朝位,賓主之間九十步,立當車軹”(46)《周禮注疏》卷三七《大行人》,第1925頁。。介爲賓的副手。諸侯的卿受君命來向王行聘禮,介的數量與朝位賓主之間的步數要比他們的君降低二等,鄭注在下文又進一步闡釋朝位的步數。禮字不如位字準確,當據蜀刻本訂正。

16.司儀……凡諸公相爲賓,……諸侯、諸伯、諸子、諸男之相爲賓也,各以其禮相待也,如諸公之儀。諸公之臣相爲國客……凡諸伯子男之臣,以其國之爵相爲客而相禮,其儀亦如之。

按:“諸伯”,蜀刻本、蜀石經、婺本、嘉靖本、八行本作“侯伯”。孫星衍未出校。侯、伯、子、男相互作爲賓客行朝見之禮與諸公之臣相同。侯、伯、子、男的臣相互作爲國客行聘禮與諸公之臣相同。因此,當作“侯”爲是,作“諸”者涉上下文“諸”字而訛,可據蜀刻本訂正。

五、 結 語

四川是宋代雕版印刷的三大中心之一,宋蜀刻本的古籍,往往校勘精審,但存世較少。蜀刻大字本《周禮》雖是殘本,但保存完好,開本闊大,字體近柳公權,保存有許多刻工姓名及避諱字,爲宋蜀刻本古籍版本研究提供了不可多得的實物資料,也爲經學文獻研究提供了不可多得的實物資料。蜀刻本《周禮》可上溯蜀石經及五代、北宋監本,讓我們清晰地看到唐宋以來《周禮》從石經到雕版印刷的歷史。蜀大字本《周禮》經注多與婺本同,往往優於衆本,誤衍脱倒較少,較爲接近鄭玄《周禮注》的原貌,堪稱宋代四川地區經書刊刻之白眉。