《遂初堂書目》特色考

朱光立

關鍵詞:尤袤;《遂初堂書目》;版本

私家書目在中國傳統目録學中,有别並獨立於官修目録;尤袤特殊的身份却實現了私家書目與官修目録之間的互動:作爲館閣中的專家,尤袤囿於定規,在編次秘府典籍時難以做出較大的改革;如其宋孝宗乾道七年(1171)與唐仲友合著之《乾道秘府群書新録》,即仿《崇文總目》舊例而成,但是通過這一實踐他更加熟悉了史志體例。到爲自己編製藏書目録之時,尤袤就能在其基礎上較爲自由地進一步發揮,折射出時代之風氣、思想之新意;如對正統四分法的修正,既不完全打破四部,又增删其中的某些子目。將不同的知識融入同一文化體系中,構建了一個充滿新意的系統。

一、 標明版本

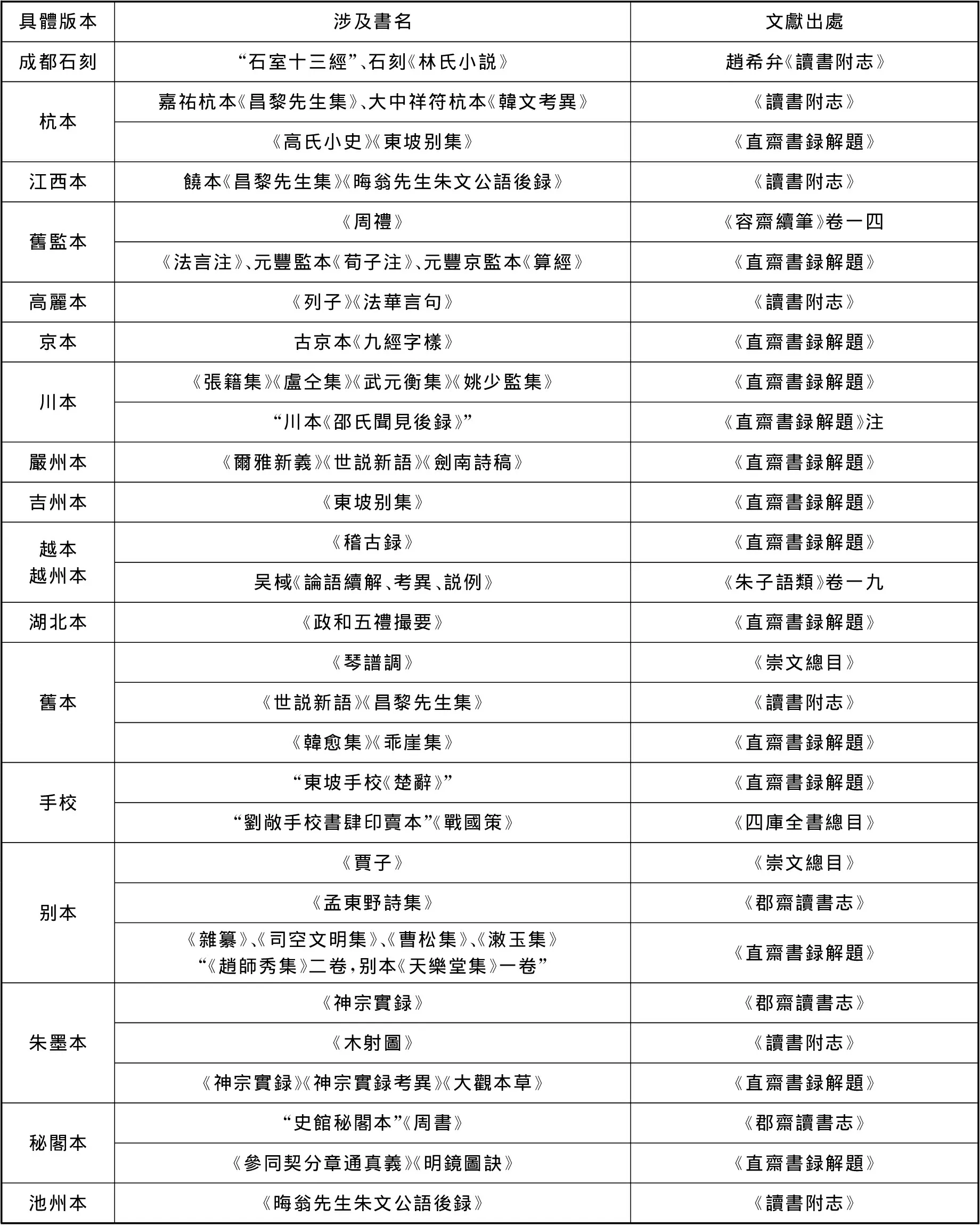

“一書而兼載數本,以資互考”,四庫館臣的這一褒獎,歷來爲學人所認可(1)葉德輝《書林清話·古今藏書家紀版本》:“自鏤板興,於是兼言版本,其例創於宋尤袤《遂初堂書目》。”姚名達《中國目録學史·特種目録篇》:“自南宋初尤袤撰《遂初堂書目》,往往一書而兼載數本,談版本者宗也。”,亦將之視作古籍版本學研究的開端。儘管《遂初堂書目》對版本狀况的著録很是簡略,但因其所載之書,均爲尤氏親見,據此確可知悉當時流行圖籍的各種版本及傳播、印刷等相關情况:

據上表,兼載數本之書凡四十六種,涉及版本九十五部;就數量而言,僅占其全部藏本的百分之一、二。然其著録版本所制定的較爲科學之標準,已能藉此窺見——標明版本性質,如於書名末加注“稿”“遺稿”等字樣;列舉刻書地域,如“杭本”“川本”之類,足證“宋時刊板多舉其地之首一字”(《四庫全書總目提要·明本排字九經直音》),亦可反映宋代文化的地域性發展;區分印行時代,有“舊杭本”與“杭本”之别,有“重修”和原本之分;注明刻印機構,如“舊監本”“秘閣本”等;描述刻版特點,有“川本大字”“川本小字”的字體之分,有“朱墨本”“金銀字”的墨色之别。“高麗本”的著録,爲研究宋代印刷術東傳及宋與朝鮮的文化交流提供直接的文獻依據。

凡此種種劃分,皆令人觀嘆。然而,其在版本學上的這一先導性成果的出現,亦非偶然;同時,對於後世版本目録學的興起也功不可没——從下列版本承傳關係可知,“舊本”“别本”的稱呼,《崇文總目》已然使用;“朱墨本”“秘閣本”的書籍,晁公武的《郡齋讀書志》即已著録;“舊監本”“越州本”諸版刻,亦爲同時代友人洪邁、朱熹等重視;而其餘各本的流傳,得到了後世趙希弁、陳振孫諸人的關注。《遂初堂書目》在標明版本方面承前啓後之功,藉此亦可見一斑矣。

“”、《》《》《》、《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》、《》、《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》“《》”《》《》《》《》《》《》《》《》《》《、、》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》“《》”《》“”《》《》《》《》《》《》《》、《》、《》、《》“《》,《》”《》《》《》《》《》《》《》《》《》“”《》《》《》《》《》《》《》

二、 更新類目

“其子部别立‘譜録’一門,以收《香譜》(2)《遂初堂書目》著録宋人沈立“沈氏《香譜》”、洪芻“洪氏《香譜》”及侯氏“《萱堂香譜》”(首見於此)等。、《石譜》(3)《遂初堂書目》無所謂“《石譜》”,與石質相關者,著録有“《端硯譜》”、“《歙硯譜》”等書。、《蟹録》(4)《遂初堂書目》無“《蟹録》”一書,與動物相關者,著録了“《禽譜》”、“《禽經》”、“《相鶴經》”、“《養魚經》”等書。之無類可附者,爲例最善。”四庫館臣不僅從理論上認可了《遂初堂書目》的這一創新,而且在實踐中亦貫徹執行,仿照其例,於《四庫全書》立“譜録”一門,以收諸雜書之無可繫屬者。此亦爲後世學人反復申論;事實上,《遂初堂書目》變更、新設的類目遠不止於此。

(一) 單列“經總”:首次爲叢書單立類目,明代《文淵閣書目》沿襲之爲“諸經總類”。相對集中地著録了“經”類的幾套叢書,包括成都石刻本“九經”、《論語》、《孟子》、《爾雅》,江西本“九經”以及朱熹新定的數種古經。同時還鮮明地依次標出諸經之版本,其中以“舊監本”最爲突出,包括了《尚書》《禮記》《左傳》《論語》《孟子》《爾雅》《國語》(5)光立案:《國語》作爲《春秋》外傳,在當時也屬於“經”的範疇。等書籍。從中可見,至宋世《孟子》的地位有所提升。

(二) 組合“《論》、《孟》”:隨着《孟子》的升級,世人對其研究漸與《論語》等經書並重,出現了“王逢原《語、孟解》”、“程氏《語、孟説》”、“潁濱《論、孟拾遺》”、“五峰《論、孟指南》”等書以及“《語孟集義》”這樣的綜合性著作,古來舊目遂不能該;於是尤袤把以往單獨設立的“孝經類”、“孟子類”取消,均附入“論語”一類,形成類組,以兼收上述諸書。其後《直齋書録解題》單列“語孟類”,而《明史·藝文志》則設置了“四書類”。當然,《遂初堂書目》成書之際,朱子學尚未大興,故而“四書”性質的作品還没有形成獨立之勢;但是《中庸》、《大學》方面的著作已然首次集中於“禮類”出現(6)《遂初堂書目》依次著録了“二郭《中庸説》”、“龜山《中庸解》”、“胡安定《中庸解》”、“玉泉《中庸、大學》”、“朱氏《中庸》《大學》”、“四先生《中庸、大學解》”等書。,則尤袤與朱熹理學新思維的互動可見一斑。

(三) 分設“本朝”:其厚古而不薄今,重視收藏當世著作,即“本朝”典籍。特於“雜史”(76種)、“故事”(15種)、“雜傳”(47種)三類之外,依次設立“本朝雜史”(79種)、“本朝故事”(56種)、“本朝雜傳”(76種)等三類,且所收書籍數量均超過前朝。另外,“國史”一類,亦專收有宋一代史籍(他目仍入“正史類”)。由此可見,時人所謂其“胸中甚富,本朝典故,討論尤博”(葉寘《坦齋筆衡》,涵芬樓本《説郛》卷一八)之言不虚,也反映出其收藏較多當代史的實際情况。

(四) 明確“史學”:史官出身的尤袤,對於史籍有着較爲深刻的把握。其改《郡齋讀書志》“史評類”爲“史學類”,所收録之書籍,包括對於史書之注釋、校勘、評論,從而更爲明確地探究史學理論,總結撰史規律。

(五) 歸併“雜家”:時至宋世,法、名、墨、縱横諸家書籍,量少而難以再單獨立目,故尤袤將其悉數歸併入“雜家”,後世《明史·藝文志》、《四庫全書總目提要》均沿用之。如“《慎子》”、“《鬼穀子》”、“《墨子》”和“《公孫龍子》”、“《尹文子》”諸書,歷來分屬“法家”“縱横家”“墨家”和“名家”,《遂初堂書目》均入“雜家類”,《四庫全書總目提要》因之。

(六) 創立“譜録”:例如“《宣和博古圖》”一書,《通志·藝文略》入“禮類”,《郡齋讀書志》、《宋史·藝文志》均入“小學類”,《直齋書録解題》又入“目録類”,《文獻通考·經籍考》則入“儀注類”,而《文淵閣書目》歸入“類書類”;“《鼎録》”一書,《崇文總目》入“小説類”,《通志·藝文略》入“食貨類”,《文獻通考·經籍考》則入“雜藝術類”,而《宋史·藝文志》兩見,既入“小學類”、又入“小説類”。是皆明知其不安,而限於無類可歸,又複窮而不變,故支離顛舛遂至於斯。《遂初堂書目》别出心裁,而使别類殊名、咸歸統攝,故《四庫全書總目提要》盛贊並遵從之,後世沿襲者亦夥矣。另外,此類書籍門目繁複,檢尋頗病於瑣碎,故尤袤不以時代爲次,而改作以類相從。

(七) 整飭“總集”:合併“楚辭”、“總集”兩類。自《隋書·經籍志》以“楚辭”别爲一門,歷代沿用。然究其性質,實爲總集;計其數量,不過爾爾。故尤袤承襲《崇文總目》之例,於“總集類”之首載“《楚詞》”、“《天問章句》”等八書。

(八) 新添門類:分别增設了“章奏類”、“樂曲類”。凡無他文而獨有章奏,如“董令升《奏議》”、“劉待制《諫草》”之類;及雖有他文而章奏複獨行者,如“歐陽文忠《從諫集》”、“蘇文忠《奏議》”等,均入“章奏”一類。後世《直齋書録解題》、《文獻通考·經籍考》皆因之,《四庫全書總目提要》則另設“詔令奏議類”而入史部,並且誤以爲自“《文獻通考》始以‘奏議’自爲一門”。而全書於末尾設立“樂曲”一類,凡收樂府兩種、曲作兩部,其餘九種皆爲詞集,均首次著録於公私書目。據之可知,宋詞作爲宋代文學的代表,至此已然獨立登上了學術史的舞臺。

三、 網羅秘笈

“凡朝廷議論,多所裁定。其與人談,貫穿今古,每一事引證數十,悉存根據,年月姓名,一字不差。士大夫目之曰‘尤書厨’,言其該洽也”(葉寘《坦齋筆衡》,涵芬樓本《説郛》卷一八)。尤袤深厚的學養基礎,與其豐富的家藏典籍有密不可分的聯繫。

(一) 經部:《遂初堂書目》所收經學典籍,以“周易類”(86種800卷)、“禮類”(64種1899卷)爲多。故宋孝宗淳熙十五年(1188),尤袤與楊萬里討論易學(《誠齋集》卷八三《〈周易宏綱〉序》),楊氏即以《屯》《蒙》《需》《訟》《師》《比》《小畜》《履》等八卦求教之(《誠齋集》卷六七《答袁機仲寄示〈易解〉書》),則尤袤對其《誠齋易傳》(首見於《遂初堂書目》,自《屯》至《履》,乃是書卷二、三部分)之完成,亦有襄助之功。而淳熙之初,尤袤於東宫所講經書,即有其熟稔之《禮記》;且能長期任職禮部,官至尚書。其間多真知灼見(7)在尤袤現存的五十二篇奏議當中,近三分之一涉及禮制;如《論攢宫不當置五使》《大行太上皇帝廟號疏》《論引見金國人使疏》《乞大祥禮畢改服小祥之服奏》《乞俟喪畢再議升配奏》《論賀正使不當却疏》《論緩定配饗疏》《乞裁定將來明堂大禮所設神位奏》《乞於後殿視事奏》《聖節人使禮數奏》《論引見金國人使奏》《論接送金國人使服飾疏》《論祭金國文奏》等。,淳熙末年,旁徵博引議定“高宗”廟號,在當時和後世都産生了較大的影響(8)如明末清初的孫承澤即於《西垣筆記》(《春明夢餘録》卷一七)中據此議論嘉靖十七年(1538)改明太宗廟號爲“成祖”之非。。另外,他還撰有《周禮辨義》一書(朱彝尊《經義考》卷一二三)。

(二) 史部:尤袤自乾道七年(1171)始即爲國史院編修官、實録院檢討官,並曾參與撰寫《高宗皇帝實録》,因此其所藏史書以“國史”(91種2962卷)、“實録”(43種2943卷)兩類卷帙最夥。而“地理類”收書尤多(183種1277卷),首二種“秘閣本《山海經》”、“池州本《山海經》”(僅見於此),一爲舊時珍本、一爲新定善本,足見尤袤對其用力之勤;故能突破舊説,考訂該書爲先秦之作,其後施青臣《讀〈山海經〉》亦申論之。又“晋稽含《南方草木狀》”一書,以記載天然花木爲主,《宋史·藝文志》入“農家類”,《直齋書録解題》《四庫全書總目提要》則沿襲《遂初堂書目》入地理類(9)是書首見於《遂初堂書目》,《直齋書録解題》、《文獻通考·經籍考》(並地理類)均著録,《四庫全書總目提要》誤作“至《宋志》始著録”。,亦可見其影響力。另外,“《十六國春秋》”一書,《四庫全書總目提要》因《崇文總目》《郡齋讀書志》《直齋書録解題》均未著録,而斷言其亡於北宋;然《遂初堂書目》置之“僞史類”第三條,則實至南宋中葉仍存。

(三) 子部:尤袤將“數術家類”細分爲“天文”“曆儀”“五行”“陰陽”“卜筮”“形勢”等六個子類,足見對此類文獻之重視(凡101種425卷),其曆學水準也可見一斑;因此淳熙十五年(1188)五月,尤氏曾與宋之瑞並監測淳熙日曆,至十一月呈報測驗結果。而“釋家類”首條所著録之“金銀字《傅大士頌金剛經》”乃佛經中的秘笈,爲歷代書目所鮮見,對於研究佛經傳播及其版本都頗具價值;同時,也從側面反映出尤袤在儒學正統的基礎上(“儒家類”109種793卷),融匯佛(“釋家類”61種479卷)老(“道家類”115種734卷)的新思維,並契合其曾撰寫《老子音訓》一書(《無錫金匱縣志》卷三九)、且與僧侣多有交遊的實際情况。

(四) 集部:友人王稱在爲程垓《書舟詞》作序時説:“程正伯以詩詞名,鄉之人所知也。余頃歲遊都下,數見朝士往往亦稱道正伯佳句,獨尚書尤公以爲不然,曰:‘正伯之文過於詩詞。’此乃識正伯之大者也。”而尤袤之所以能得出與衆不同的結論,乃因其收録有“程正伯《集》”一書(僅見於《遂初堂書目》)。楊萬里《誠齋詩話》曾言:“尤延之嘗誦吴則禮詩:‘華館相望接使星,長淮南北已休兵。便須買酒催行樂,更覓何時是太平!’‘滿船賣了洞庭柑,雪色新裁白紵衫。唤得吴姬同一醉,春風相送過江南。’又:‘楓葉蘆花滿釣船,水風清處枕琴眠。覺來笑却瀟湘月,却問青山覓酒錢。’”前爲《絶句二首》,見於今本《北湖集》(四庫館臣據《永樂大典》所輯本)卷四;後“又一首”,今《四庫全書》本則未見。尤袤所據,當爲“别集類”著録之“吴則禮《集》”(首見於此)。又“尤延之嘗舉前輩四六有云:‘秉圭執璧,禮天地之神祗;潔粢豐盛,報祖宗之功德。’謂其不造語而體面大。又嘗愛子由行詞有云:‘養德丘園,本無求於當世;書名史策,恍若疑其古人。’”前者乃歐陽修《賀鴻慶宫成奉安三聖御容表》(《文忠集》卷九),今本作“親執玉幣,禮天地之神祗;時奉烝嘗,報祖宗之功德。”尤袤當據其所收之“歐公《集》”;後者乃蘇轍《范鎮可侍讀太一宫使告詞》(《欒城集》卷二七),今本作“身友漁樵,已無求於當世;名書簡册,恍或疑其古人。”尤袤應據其所藏之“子由《欒城集》”一書(並見“别集類”)(10)引文中的下劃綫爲筆者所加,以凸顯文字之差别,下同。。

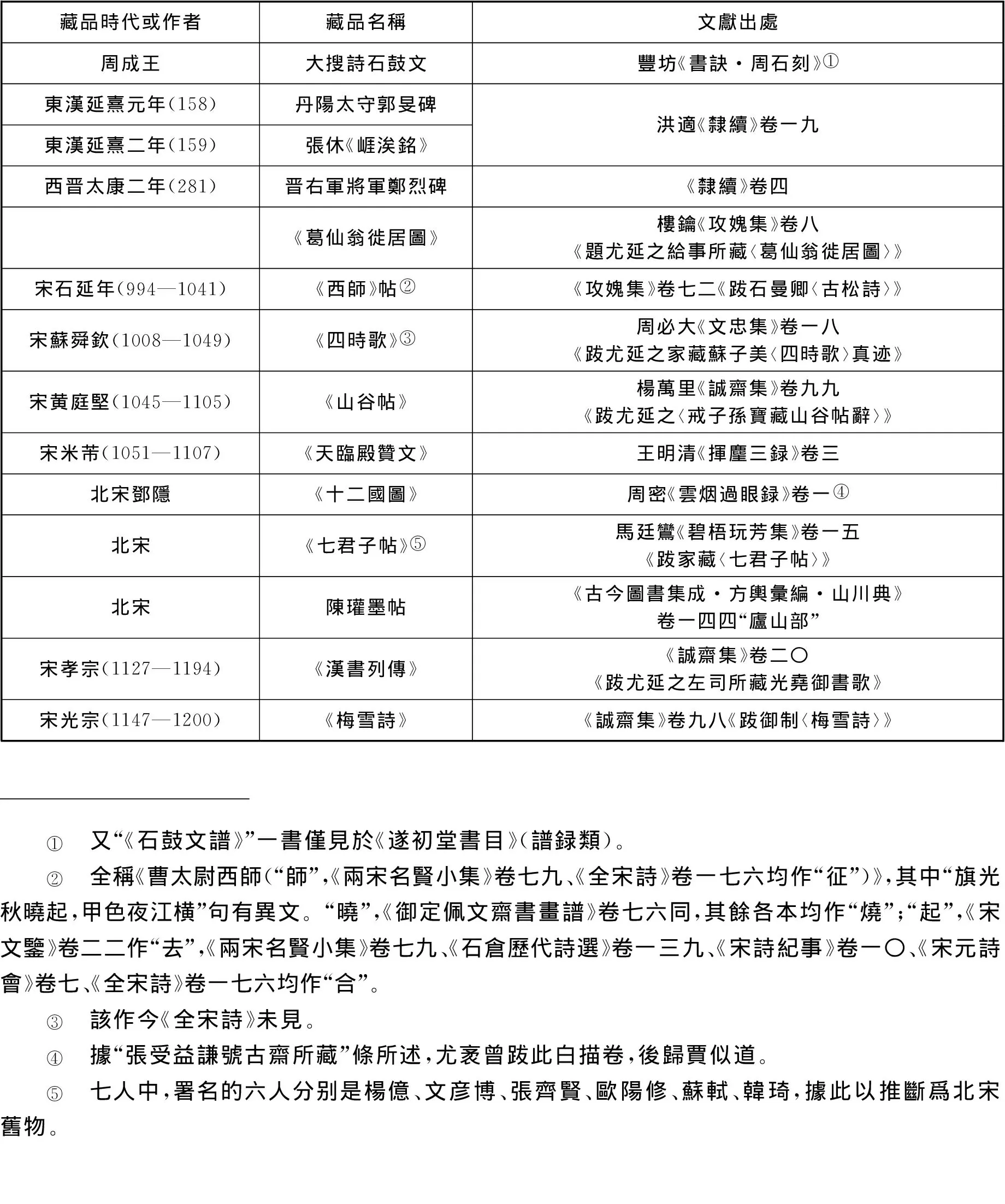

“耳目所及,有虞監之親鈔;子孫不忘,多杜侯之手校。”(毛幵《〈遂初堂書目〉原序》)友人毛幵將尤袤比作杜預(東吴平,其進爵當陽縣侯),反映出其校勘古籍的水準;而比作虞世南,則在描繪其鈔書勤苦的同時,亦折射出其揮毫潑墨的功力。淳熙十三年(1187)秋日,尤袤即因“殫見洽聞”而應周必大之邀,題其家藏東坡《子高》、《無雪》二帖(周必大《文忠集》卷一五《題東坡〈子高〉〈無雪〉二帖》);是歲,尤袤曾作山水兩軸,楊萬里有《跋尤延之山水兩軸》七絶二首論之(《誠齋集》卷二一)。十四年(1187)四月六日,又與洪邁等友人同觀沈揆所藏《蘭亭序》帖於秘書省之群玉亭;其後,王信假禮部尚書使金,尤袤等同僚爲之餞行,亦曾同觀此帖(俞松《蘭亭續考》卷一)。今存尤袤三十四篇序跋,即有十篇論及是帖;於墨色紙色、肥痩秾纖之别,錙銖必較,可謂“不獨議禮如聚訟”(明朱存理《珊瑚木難》卷四引朱熹跋《蘭亭帖》語)。十六年(1189)閏五月,楊萬里作《高安縣學記》,即請尤袤書之(《誠齋集》卷四四)。紹熙初,又與周必大等人,探究舊石本《樂毅論》(陳槱《負暄野録》卷上)。摯友朱熹平生不輕易許人,然於尤袤之學識見地,則給予肯定與推崇,“尤延之論古人筆法來處,如周太史奠世系,真使人無間言”(《晦庵先生朱文公文集》卷八二《跋尤延之〈論字法〉後》)。尤袤在書法上的造詣得到了後世的認可,日人下中邦彦編輯《書道全集》,於南宋部分論及四大家,即徵引尤袤《西塞漁社圖卷跋》、范成大尺牘《玉侯帖》、陸遊尺牘《與明老帖》(《寒山詩集》,宋刊本,宫内廳書陵部藏)爲例。而尤袤在書畫上的精識之力,與其所藏“法書尤富”不無關係(11)此亦與其自身實踐有關;如淳熙十三年(1186)創作山水兩軸,楊萬里有《跋尤延之山水兩軸》(《誠齋集》卷二一)描繪之:“水際蘆青荷葉黄,霜前木落蓼花香。漁舟去盡天將夕,雪色飛來鷺一行。”“水漱瓊沙冰已澌,野鳧半起半猶遲。千竿修竹一江碧,衹欠梅花三兩枝。”另外,“法書”一詞,通稱名家書法範本。但亦有“法令、律科類書籍”的涵義,如漢焦贛《焦氏易林》卷四《乾之大畜》:“典策法書,藏在蘭臺”;則可指“刑法類”(31種460卷)所藏,其中七種首見於此,十三種僅見於此,亦可謂“富”矣。,“雜藝類”(52種約262卷)著録了“《法書要録》”“《名畫獵精録》”等二十八種書畫類典籍,其中“《書品論》”、“《籒史》”、“《聲畫集》”、“《寶章待訪集》”、“《德隅堂畫品》”等均首見於此,“《述書品》”、“《書品優劣論》”、“李王《閤中集》”、“蔡京《内閣畫跋》”等更是僅見於此。

“有夏傳追蠡(12)《孟子·盡心下》:“高子曰:‘禹之聲,尚文王之聲。’孟子曰:‘何以知之?’曰:‘以追蠡。’”趙歧注:“追,鐘鈕也,鈕磨齧處深矣;蠡,欲絶之貌也。”朱熹《集注》引豐氏曰:“追,鐘紐也,《周禮》所謂旋蟲是也;蠡者,齧木蟲也。言禹時鐘在者,鐘紐如蟲齧而欲絶,蓋用之者多。”這裏指經久而剥蝕的鐘器。,先秦拾斷碑”(樓鑰《尚書尤公(袤)挽詞》),尤袤所藏,在古籍善本之外,尚有各類書畫作品:

《·》①(158)(159)《》《》(281)《》《》《》《〈〉》(994—1041)《》②《》《〈〉》(1008—1049)《》③《》《〈〉》(1045—1105)《》《》《〈〉》(1051—1107)《》《》《》《》④《》⑤《》《〈〉》《··》“”(1127—1194)《》《》《》(1147—1200)《》《》《〈〉》①②③④⑤“《》”《》()。《(“”,《》、《》“”)》,“,”。“”,《》,“”;“”,《》“”,《》、《》、《》、《》、《》“”。《》。“”,,。,、、、、、,。

無論當時還是後世,私藏中有如此之多的珍本算得上是很豐富了(13)如1963年,王毓瑚先生在其《中國農學書録》中就多次引用其中的孤本、珍本。。然而從藏書思想來看,尤袤仍有其保守的一面。“重之不以借人,新若未嘗觸手”(毛幵《〈遂初堂書目〉原序》),其門户甚嚴,藏書並不外借與人;如此行事,圖書是保護得很好,但書籍不流通是不利於學術研究和文化傳播的。當然,這是時代的局限性在尤袤身上的體現;舊時藏書家多有此保守思想,一是獨得可矜,一是恐懼損失。

“饑讀之以當肉,寒讀之以當裘,孤寂而讀之以當友朋(14)“友朋”,一作“朋友”。,幽憂而讀之當金石琴瑟也。”(15)尤袤此論,既見於李燾跋語,又見於楊萬里序言;然文字稍異,行文次第亦複不同,不知爲各自記録尤袤“四當”之名言,或《文獻通考·經籍考》等後世轉録者綴述其大意而載之。尤袤提出的“四當”之説,反映了其藏書目的在於致用的特點。數百年來,此論一直被士林奉爲箴言,遞相轉述而成爲教育後人愛書的典故。清末民初藏書家章鈺(16)章鈺(1864—1934),字式之,號茗簃,江蘇長洲(今蘇州)人。清光緒二十九年(1903)進士,官至外務部主事。辛亥革命後,久寓天津,以收藏、校書、著述爲業。著有《四當齋集》《錢遵王讀書敏求記校證》《胡刻通鑒正文校字記》,世稱校勘精審。更以之作爲自己愛書、藏書、讀書的座右銘,並將其書齋命名爲“四當齋”。