王士禛詞集版本考辨

——兼論《阮亭詩餘》與《衍波詞》之關係

胡鎮蕾 葛恒剛

關鍵詞:王士禛;詞集;版本;《阮亭詩餘》;《衍波詞》

《阮亭詩餘》與《衍波詞》是王士禛刊行於世的兩部詞集,收録王氏絶大多數詞作。然而,兩部詞集現存版本及流傳情况却尚不明確。業已出版的詞集整理本,如夏承燾主編、李少雍點校本《衍波詞》,所採用版本搜羅不全且未進行梳理(1)(清)王士禛著,李少雍點校:《衍波詞》,廣州:廣東人民出版社,1986年。需要注意的是,該書第25—29頁所用五幅書影與其對應版本標注錯誤,正確名稱按順序應爲“留松閣本”“寫刻本”“緑蔭堂本”“仰視本”以及“榆園本”,特此標注,以正訛誤。;書目類文獻,如吴熊和、嚴迪昌、林玫儀合編《清詞别集知見目録彙編——見存書目》(後文簡稱爲《書目》),著録雖廣但不能逐條加以辯證(2)吴熊和、嚴迪昌、林玫儀編:《清詞别集知見目録彙編——見存書目》,臺北:臺灣“中研院”中國文哲研究所籌備處,1997年,第55、104—105頁。。對此情况,本文在前人基礎上搜集、考察王士禛現存詞集版本計十一種,試將其版本情况進一步梳理清晰,同時爲考證《阮亭詩餘》與《衍波詞》之關係提供一些材料。

一、 現存版本考

(一) 寫刻本 順治年間寫刻本《阮亭詩餘略》一卷,白口,四周單邊,無欄格,半葉九行,行二十一字,版心題“阮亭詞”字樣。該本卷前有“宛陵年家社盟弟唐允甲”“東武年家社盟弟丘石常”“南昌年社盟弟丁弘誨”“蘭陵年同學弟鄒祗謨”“吴疁同學社盟弟沈履夏”“同里社盟弟徐夜”所纂序及“阮亭主人王士禛”自序,卷首題下有“丙申”字樣,署“琅琊王士禛貽上著”“同里丘石常子禀、徐夜東痴評”。正文有“”“、”形式所作的圈點,行間時有夾批,詞末附有評注。評注小字,一欄雙行。

該版本現存有兩種。第一種是單行本,天津圖書館藏,封面題簽上有“先文簡公阮亭詩餘”“億年珎藏”“楊籙之題簽”等字樣。王公已有“文簡”謚號,億年、楊籙之又是清末人士(3)(清)吴惠元:《續天津縣志》卷十《職官下》“鎮標左營中軍守備”條有載“億年,漢軍鑲黄旗人,武舉。咸豐七年任”;喬曉軍編:《中國美術家人名辭典(補遺二編)》亦有“楊籙之,清末舉人,曾爲縣議員。工隸書”的記載,西安:三秦出版社,2007年,第233頁。,所以題簽當爲後人添加;第二種是與《紅橋唱和詞》《金陵遊記》《燃脂集發凡》《憶洞庭湖詩倡和集》等並爲一册的合訂本,係國家圖書館所藏《新城王氏雜文詩詞》十一種之一(二册之一)。該本同樣經過後人加工,是將單行本《阮亭詩餘略》與其他單行本别集合訂而成,所以諸集在版式上完全不同(4)賀琴:《國家圖書館藏〈新城王氏雜文詩詞〉考略》,《文獻》2014年第1期,第14—20頁。。

寫刻本的刊刻時間,國圖與天圖的館藏信息以及《山東文獻書目》(5)王紹曾主編:《山東文獻書目》,濟南:齊魯書社,1993年,第461頁。《清初王士禛著述考評》(6)駱偉:《清初王士禛著述考評》,《古籍整理研究學刊》2013年第6期,第58頁。等均著録爲康熙年間,似不準確。黄裳最早在《來燕榭讀書記》中便認爲該本乃“阮亭少年時撰,‘丙申’爲順治十三年,不題新朝年號,刻行當亦在其時”(7)黄裳:《來燕榭讀書記》,瀋陽:遼寧教育出版社,2001年,第228頁。。余柱青《王士禎〈阮亭詩餘〉作年考辨》考證“丙申”(1656)應爲詞集的結集時間,刊刻則在順治十七年(1660)之前(8)余柱青:《王士禛〈阮亭詩餘〉作年考辯》,《古籍整理研究學刊》2020年第6期,第51—56頁。。今從其説。

(二) 素紙抄本 順康年間素紙抄本《阮亭詩餘略》一卷,現藏於國家圖書館。該本四周無邊無格欄,半葉九行,行二十一字,版心題“阮亭詞”。其卷前序文、署名、正文、評注以及圈點等内容均與寫刻本無異,當是以寫刻本爲底本抄就。唯一不同的是,該本採用雙色抄寫,以墨筆謄録正文及評注,朱筆圈點。該抄本並不避“禛”字諱,出現時間不會遲至雍正年間,所以應爲順康年間産物。

(三) 仰視本 光緒六年(1880)刻本《阮亭詩餘》一卷,收入趙之謙輯刻《仰視千七百二十九鶴齋叢書》,黑口,單魚尾,左右雙邊,半葉九行,行二十字,評注一欄雙行。卷前有“宛陵年家社盟弟唐允甲”“東武年家社盟弟丘石常”“南昌年社盟弟丁弘誨”“蘭陵年同學弟鄒祗謨”“吴疁同學社盟弟沈履夏”“同里社盟弟徐夜”以及“阮亭主人王士禛”作“題詞”七篇,内容同寫刻本序文,署“新城王士禛貽上著”“邱石常子禀、徐夜東痴評”。

《仰視千七百二十九鶴齋叢書》流傳頗廣,衍生有其他版本,如《書目》中的海外藏本“民國十八年紹興墨潤堂書苑翻印本”和南圖藏本“巾箱本鶴齋叢書本”等,均可歸爲一類。另外,上海圖書館所藏同治六年刻本《阮亭詩餘》一卷,據實地考察判斷,仍爲光緒六年趙之謙《仰視千七百二十九鶴齋叢書》刻本,或因其單册自叢書中散佚而出之故,造成了館藏信息判斷上的訛誤。

(四) 留松閣本 康熙年間留松閣刻本《衍波詞》二卷,最先收入孫默康熙三年(1664)編刻的《三家詞》中,後於康熙六年(1667)廣爲《六家詞》,再陸續擴充至十七家,於康熙十六年(1677)刊畢,名《國朝名家詩餘》或《十六家詞》(9)張宏生:《總集纂集與群體風貌——論孫默及其〈國朝名家詩餘〉》,《中山大學學報(社會科學版)》2006年第1期,第16—18頁。。白口,左右雙邊,半葉九行,行二十一字,版心下有“留松閣”字樣。卷前有鄒祗謨《衍波詞序》(該序内容與寫刻本中鄒序相同)及目次,署“濟南王士禛阮亭撰”“蘭陵鄒祗謨程邨、鹽官彭孫遹羡門選”“天都孫默無言較”。正文亦有圈點,詞後附有評注。

《三家詞》與《六家詞》稀見,筆者所見僅安徽省圖書館藏《三家詞》版本,其版式與最後刊刻完成的《國朝名家詩餘》完全一致,可知是沿用同一套書版刊印而成,故而可將這幾個版本並而論之,統稱爲“留松閣本”。同時,《書目》收録北師大“十六家詞本”、上圖“留松閣刻本”、南圖“抄本十六家詞本”諸版本也都可劃入留松閣本一類。需要指出的是,《書目》“舊抄本(南京)(復旦)”條中南圖藏本與南圖“抄本十六家詞本”爲同一種(同時有理由懷疑所謂“江蘇省立國學圖書館傳抄本”亦爲同種)而與復旦藏本不同,將之並列實誤。南圖本“禛”字、“奕”字缺筆,成書不會早於咸豐年間;而復旦藏本却並不避“禛”字諱,所以應爲康熙年間抄本。復旦藏本抄録不全,缺《水龍吟·揚子江上作》後的八首詞作,但從版式仍可判斷是抄録留松閣本而成。

(五) 緑蔭堂本 康熙年間金閭緑蔭堂刻本《衍波詞》一卷,收入聶先、曾王孫編《百名家詞鈔》。黑口,單魚尾,四周單邊,半葉九行,行二十字,無評注。卷前有目次,署“新城王士禛阮亭”“廬陵聶先晋人、長水曾王孫道扶纂定”,後附鄒祗謨《序衍波詞》、聶先《衍波詞跋》。該本爲選本,僅存詞56首。

《百名家詞鈔》現存藏本衆多,版本繁雜,遠不止《書目》中收録的數目,原因在於其分批刊刻的出版方式,但因爲《衍波詞》是其收録中較早一批刊刻的詞集(排序第九)(10)閔豐:《〈百名家詞鈔〉版刻源流探考》,《古典文獻研究(第十輯)》,南京:鳳凰出版社,2007年,第194—214頁。,所以在各藏本中不存在明顯差異,可統稱爲“緑蔭堂本”。

(六) 四庫本 乾隆年間抄本《衍波詞》二卷,收入《四庫全書·十五家詞》(11)本文所據《四庫全書·十五家詞》爲《景印文淵閣四庫全書》第1494册,臺北:臺灣“商務印書館”,1982年。。《四庫全書》易見,不贅述版式。該本卷前有鄒祗謨序,署“休寧孫默編”。《十五家詞提要》有云:“國初諸人,文采風流之盛,至其每篇之末必附以評語,有類選刻,時文殊爲惡道,今並删除,不使穢亂簡牘焉。”(12)(清)永瑢等:《四庫全書總目》,北京:中華書局,1965年,第1826頁。故該本删去了詞後諸家評語,僅保留部分注釋。

(七) 榆園本 光緒十五年(1889)刻本《衍波詞》二卷,收入許增輯《榆園叢刻》。白口,單魚尾,左右雙邊,半葉十二行,行二十三字,無評注。卷前有鄒祗謨《原序》、譚獻《校刻衍波詞序》及目録,署“新城王士正貽上著”“仁和許增邁孫校”。卷後附《阮亭詩餘》目録、《和李清照漱玉詞》目録、王士禛《阮亭詩餘自序》及許增《衍波詞跋》。

《百部叢書集成》曾影印《榆園叢刻》,可認爲同一種。此外,《書目》有“光緒八年娱園刊本(復旦)”一條,然光緒八年許增所輯《娱園叢刻》並未收録《衍波詞》。實際查看後知,復旦藏本《娱園叢刻》十種十三卷並非原本,乃拼凑而成,其中收録之《衍波詞》仍是光緒十五年刻的榆園本。

(八) 石蓮庵本 光緒二十七年(1901)金陵刻本《衍波詞》二卷,收入吴重熹輯《吴氏石蓮庵刻山左人詞》,與其兄王士禄《炊聞詞》一卷合爲一册本。黑口,雙魚尾,左右雙邊,半葉十一行,行二十一字,評注小字,一欄雙行。卷前有鄒祗謨《衍波詞序》,署“濟南王士正阮亭撰”,後附《阮亭詩餘》序六篇(無鄒序)、目録及補遺王士禛詞四首,合計存詞131首。

(九) 清名家詞本 民國二十五年(1936)鉛印本《衍波詞》,收入陳乃乾輯《清名家詞》,開明書店排印,後有陳乃乾《衍波詞跋》。該本參校《阮亭詩餘》增收《怨王孫》(碧天雲晚)一首,計存詞128首,兩集互見詞作則以“”標示。

(十) 四部備要本 民國排印本《衍波詞》,收入上海中華書局《四部備要》第98册《十五家詞》。該本據文瀾閣、文津閣本《四庫全書·十五家詞》校刊排印。與上文之四庫本稍有不同,該本據文津閣本補充有文瀾閣本所缺的序文及部分評注。

(十一) 叢書集成本 民國排印本,收入商務印書館《叢書集成初編》第2661册,《阮亭詩餘》與《衍波詞》(及附録)合訂爲一册。其中,《阮亭詩餘》據仰視本排印,而《衍波詞》則據榆園本排印而成。兩本均在底本基礎上加以句讀標點。

除上述十一種版本外,尚知有道光二十五年(1845)蘇雨亭小棲岩抄本《衍波詞録》一卷,即李少雍點校本《衍波詞》所採用“道光本”。然而,該集實乃其編者蘇於沛自行輯録王士禛部分詞作而成。其序云:“新城王公著作,余家中多有,惟未見《衍波詞》爲歉。檢閲先生諸書,所得長短句僅十一闋,録之以志景仰。”(13)(清)蘇於沛:《衍波詞録》一卷,道光二十五年蘇雨亭小棲岩鈔本。也就是説,其與《衍波詞》並無關係,故不予詳述。

二、 版本流傳考

王氏詞集現存版本十一種考述如上,但版本間的流傳關係仍需梳理,下文將分作兩個系統略加考論。

首先是《阮亭詩餘》系統。寫刻本是《阮亭詩餘》現存最早的版本,在刊行當時便頗爲流行,其受衆群體一部分是抱有賞讀、學習心態的文人,故而會有素紙抄本以及《新城王氏雜文詩詞》合訂本等版本存世;另一部分則是藏書家,單行本便受到他們的歡迎。除了現存天津圖書館的億年藏本外,吴重熹輯刻《吴氏石蓮庵刻山左人詞》記載有另外幾種《阮亭詩餘》藏本:《山左人詞》總序“乙亥歲,王廉生祭酒出所藏漁洋詞寫定本爲倡,屬刻《山左人詞》”(14)(清)吴重熹:《吴氏石蓮庵刻山左人詞》四十六卷,光緒二十七年金陵刻本。提及王廉生藏本;《山左人詞·衍波詞跋》“《阮亭詩餘》相傳爲公手訂……此本亦爲闕里孔傳鐸藏本,抄極精,趙益甫刻入叢書。評注俱存,中《浪淘沙》一闋誤作《雨中花》,趙亦承其誤,是趙所見即是本。近日仁和許邁孫又刻入《榆園叢書》,亦即風行海内矣”(15)(清)吴重熹:《山左人詞·衍波詞跋》,馮乾編校:《清詞序跋彙編》,南京:鳳凰出版社,2013年,第20頁。又點出了孔傳鐸藏本。對於許增刻入《榆園叢書》的藏本,吴重熹語焉不詳,譚獻協助校刻《榆園叢書》時却説得很清楚:“邁孫舊藏《阮亭詩餘》一卷,衹三十調,有尚書自叙,爲當日手訂之本。今據以校勘,並存序目附後。”(16)(清)譚獻:《校刻衍波詞序》,《清詞序跋彙編》,第19頁。想來榆園本《衍波詞》所附《阮亭詩餘》之目録便來源於該本。但榆園本所附目録存目是齊備的,而譚獻却説存詞“衹三十調”,則其實際收録内容或有殘缺。譚獻《復堂日記》載“閲《阮亭詩餘》一卷,與予舊藏寫本微異”(17)(清)譚獻著,范旭侖整理:《復堂日記》,石家莊:河北教育出版社,2001年,第166頁。所指應當也是該本。那麽,許增藏本又從何處來呢?他於《榆園叢刻·衍波詞跋》明確寫道:“予舊藏《阮亭詩餘》一卷,從陶子縝太史録副者,後有阮亭自叙。”(18)(清)許增:《榆園叢刻》八十五卷,光緒十五年刻本。即來自陶子縝的藏本。另外,前文曾提到黄裳《來燕榭讀書記》著録有該本,可知其亦曾有收藏:“甲午重陽前二日海上收。……此清初阮亭詞初刻零種,絶罕傳本。得之冷攤上,不知共有幾種也。”(19)《來燕榭讀書記》,第228頁。所描述版式如“九行,二十一字,白口,單邊,寫刻甚精”等也與寫刻本無異,是爲同一版本無疑。至此,有文字記録可考的藏家收藏本《阮亭詩餘》便有天圖億年藏本、王廉生藏本、孔傳鐸藏本、許增藏本、陶子縝藏本和黄裳藏本等六種之多。

後出的仰視本應當翻刻自寫刻本。對此觀點,不僅同時代的吴重熹有過明確表述(見上文引《山左人詞·衍波詞跋》語),民國陳乃乾也有“《阮亭詩餘》則趙氏據闕里孔氏所藏抄本付刻”(20)陳乃乾:《清名家詞·衍波詞跋》,《清詞序跋彙編》,第19頁。的判斷。藏書家黄裳亦持此種看法:“此初刻單行本,流傳絶罕。仰視千七百二十九鶴齋叢書曾重刻之。”(21)《來燕榭讀書記》,第228頁。此外,通過對校兩本的文字,可以發現部分評注的訛誤似乎也可以佐證兩者間的翻刻關係。比如《菩薩蠻·回文》詞後評語,寫刻本有“紐結香生”四字,而仰視本却作“紐結沓生”,完全不通,想來這樣的魯魚之誤似乎衹可能出現在翻刻的過程中。

其次是《衍波詞》系統。《衍波詞》版本衆多,但流傳最廣者當屬留松閣本。前文已列出者,諸如三家詞本、六家詞本、十六家詞本、南圖十六家詞抄本以及復旦抄本等,都是留松閣本同種間的傳播,已經可見其繁。除此之外,還有一個版本較爲特殊,那就是譚獻所藏抄本。這部抄本與《延露詞》合册,由墨筆抄就、朱筆批語,當是後來《榆園叢刻》翻刻《衍波詞》所用底本,《校刻衍波詞序》所云“出篋中《衍波詞》寫本共讀之……邁孫以世鮮傳本,欣然手校付槧,布諸藝苑”(22)(清)譚獻:《校刻衍波詞序》,《清詞序跋彙編》,第19頁。即是。同樣將留松閣本作爲底本者還有《四庫全書》,曾在《國朝名家詩餘》基礎上删去龔鼎孳、程康莊、孫金礪三家,改名爲《十五家詞》;石蓮庵本《山左人詞》“兹重刻孫本《衍波詞》,而以《阮亭詩餘》校勘,並存序目”(23)《山左人詞·衍波詞跋》,第20頁。;《清名家詞》也曾明言其所據底本“一爲孫默刻本,名《衍波詞》;一爲趙之謙刻本,名《阮亭詩餘》。……兹並録爲一卷”(24)《清名家詞·衍波詞跋》,第19—20頁。。其他的版本,如緑蔭堂本爲選本,没有翻刻底本一説,但康熙年間坊間流傳、可供參照的《衍波詞》,留松閣本是爲最主要的一種;四部備要本與四庫本關係明確;叢書集成本是從榆園本排印而來。可見《衍波詞》系統的版本流傳是以留松閣本爲核心,散射傳播的網狀流傳模式。

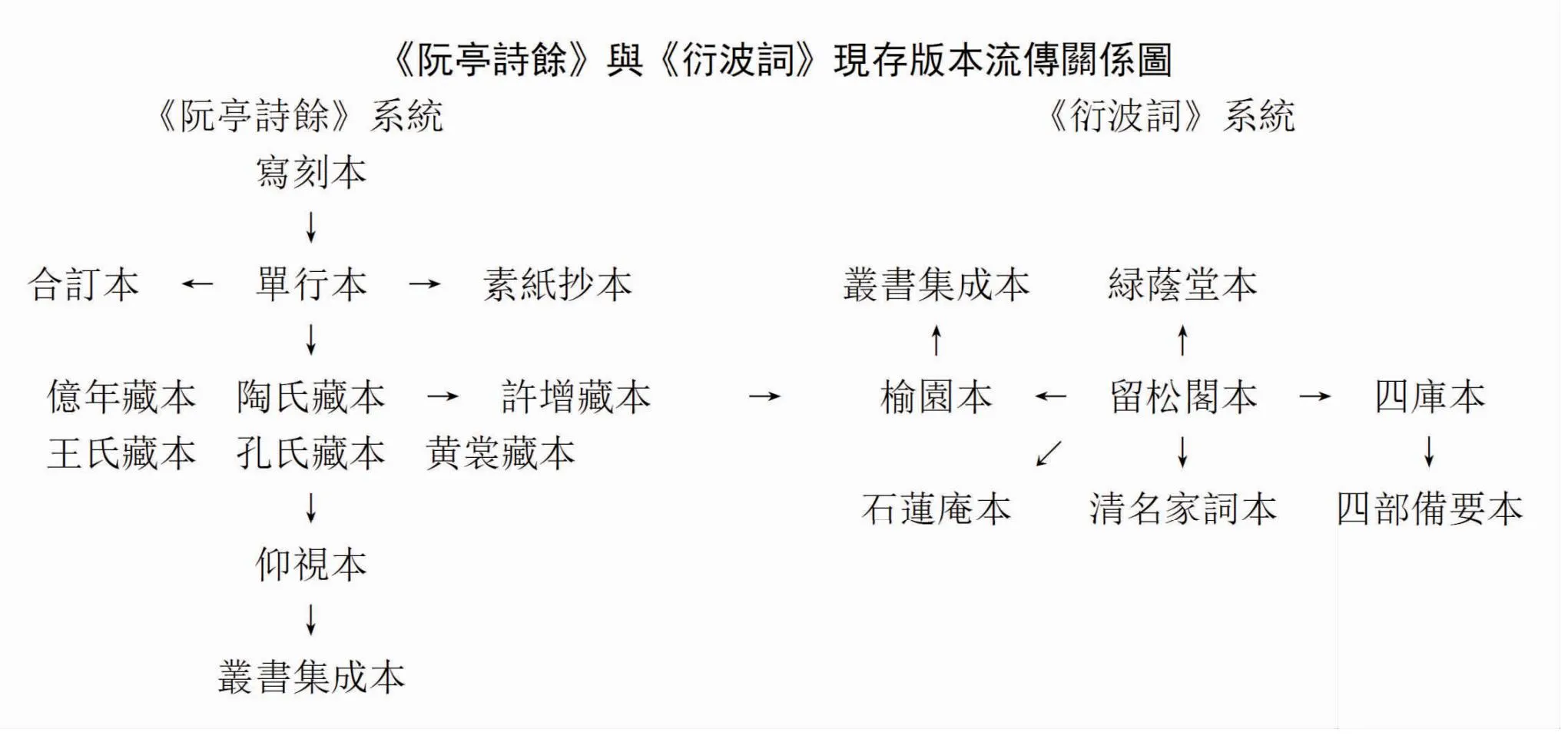

綜上所述,現將《阮亭詩餘》與《衍波詞》現存版本間的流傳關係歸納爲下圖:

兩部詞集版本系統間的流傳呈現出完全不同的特徵:《阮亭詩餘》系統以寫刻本作爲版本流傳的起點,並伴隨産生了一衆私家藏本,並通過其中的孔氏藏本與後來的仰視本産生了直接的流傳關係。這是一種相對綫性的流傳模式,但囿於存世版本種類太少,流傳鏈條較短;而《衍波詞》系統則是以留松閣本爲絶對核心的、網狀的流傳模式,衍生出多種各具特色的版本。雖然流傳模式不同,但兩個版本系統間仍存在着聯繫,如寫刻本中的孔傳鐸藏本和許增藏本就影響了石蓮庵本和榆園本的校勘與刊刻。

三、 《阮亭詩餘》與《衍波詞》關係考

當前學界對《阮亭詩餘》早於《衍波詞》實際上已有共識,但對二者的關係尚没有明確結論。欲探究此問題,需在明確其版本情况的基礎上引入《倚聲初集》作參照。

先看《倚聲初集》與《阮亭詩餘》間的關係。《阮亭詩餘》最後一首詞《念奴嬌》(疏風嫩雨)評注有“阮亭詞妙絶不必言,即諸注亦可備一種艷異掌故也”(25)(清)王士禛:《阮亭詩餘略》一卷,順治年間寫刻本。句,也是寫刻本全書的最後一句話。與之對應的,《倚聲初集》則在其收録的第一首王士禛詞《南鄉子》(送客江船)後評注有“《阮亭詞略》,注既新綺,可方世説,評語複雅當,不减須溪,選中多仍原本,以見傾倒之至”(26)(清)鄒祗謨、王士禛輯:《倚聲初集》,《續修四庫全書》第1729册,上海:上海古籍出版社,2002年,第215頁。之語。所謂《阮亭詞略》顯然指寫刻本《阮亭詩餘略》。也就是説,鄒祗謨編選《倚聲初集》時,可能參照或直接挪用了寫刻本中丘石常與徐夜的評注。學者李有强已經注意到了這點,但他却不知有寫刻本,而僅以仰視本論證,以致有些許錯誤。如《浣溪沙》(柳暖花寒雨似酥)一首,仰視本評注僅有“朱字妙,鏡中朱字更妙”九字,而《倚聲初集》則評注有“蝦鬚,簾也。‘夜聞馬蹄曉無蹟’不如‘流鶯’句之神合。徐東痴云,阮亭人近騷而地喜楚,不覺咄出”(27)《倚聲初集》,第240頁。等句。由此李有强判斷鄒祗謨是“抹盡前評,自加評語”(28)李有强:《〈阮亭詩餘〉考》,《詞學(第二十二輯)》,上海:華東師範大學出版社,2009年,第167頁。,其實不然。寫刻本中該首詞下評注乃“蝦鬚,簾也。朱字妙,鏡中朱字更妙”十三字,但行間却另有夾批“‘夜聞馬蹄曉無蹟’不如‘流鶯’句之神合”與“阮亭人近騷而地喜楚,不覺咄出”(29)《阮亭詩餘略》一卷,順治年間寫刻本。兩句,可見《倚聲初集》此處評注乃完全挪用寫刻本中評語(包括夾批)而成,衹是删掉“朱字”一句而已。

當然,《倚聲初集》中評語也並非完全照搬寫刻本,如《减字木蘭花·梅妃》,寫刻本評注極繁:“明皇以斛珠賜妃,妃辭不受,常以千金壽高力士,求人擬相如《長門賦》邀上意,報曰無人解賦。恨今相如不生天寶。梅妃艷潔,遠勝肥婢,得阮亭詞,三郎向何處哭耶?浚段靈變活脱,無一字不堪絶倒。梅精千古,上待此以爲不朽,不必賦也。東痴有《讀開天傳信記》一絶云‘香雲剪下泪重重,必到尊前始啓封。痴煞長門錢買賦,相如雖好不如儂’以得原意,讀阮亭此闋及海石此評,鄙作稍以爲楊左袒輸兩兄一籌矣。”(30)《阮亭詩餘略》一卷,順治年間寫刻本。《倚聲初集》則僅保留第一句典故出處,而將後四條精簡爲“足爲梅精生色,文士之筆大有詞權”;又如《蝶戀花》(凉夜沈沈花漏凍),寫刻本僅有兩條評語,《倚聲初集》却不憚繁縟:“樂府合歡詩,‘寢共無縫裯’。河間雜弄有‘連珠弄’。王苕文説鈴云,王阮亭有桐花詩,長安稱爲‘王桐花’,豈即謂此詞耶?鄭鷓鴣不得端美於前矣。僕最愛王仲英‘學繡青衣艱剌鳳,自把金針,代補翎毛空’之句,天然神俊,不數易安。及讀阮亭‘郎似桐花’二語,不覺叫絶。昔卓珂月以太白、後主、易安爲‘三李’名齊,今郎以仲英、阮亭爲‘二王’,自堪並垂天壤。余有羼提道人畫扇,乃仲英所作,阮亭自號亦同,因舉以貽之,附記於此。”(31)《倚聲初集》,第333頁。原因或在於,寫刻本出版後王士禛方因此詞得“王桐花”之美名,而至《倚聲初集》編纂時,其詞名已盛,所以鄒氏纔對此掌故大加點評。可見,《倚聲初集》的編纂對刊行在前的寫刻本多有參照。

再看《倚聲初集》與《衍波詞》間的關係。《衍波詞》出自王士禛親授,《漁洋詩話》記之甚詳(32)(清)王士禛:《漁洋詩話》,《王士禛全集》,濟南:齊魯書社,2007年,第4765頁。,但留松閣本却並非其原始版本,而是孫默在原本基礎上參照《倚聲初集》重新修訂而來的。理由如下:

首先,《衍波詞》卷前的鄒祗謨序與寫刻本中鄒序的内容相同,當爲挪借後者而成。鄒祗謨《遠志齋詞衷》有“余向序《阮亭詞》云:‘同里諸子,好工小詞,如文友之儇艷,其年之矯麗,雲孫之雅逸,初子之清揚,無不盡東南之瑰寶。’……”(33)(清)鄒祗謨:《遠志齋詞衷》,唐圭璋編:《詞話叢編》,北京:中華書局,1986年,第659—660頁。與“余昔序《阮亭詞略》云:‘嘗論前代諸家,文成之於元獻猶蘭亭之似梓澤也。……逮黄門舍人之於屯田、待制,直如曹、劉之於蘇、李,遂覺後來益工,然未有如吾阮亭者也。世有解人,應不河漢餘言。’”(34)《遠志齋詞衷》,第661頁。兩條引文,所引内容與寫刻本鄒序一致,且明言是爲《阮亭詩餘》所作,可證該序的原本歸屬。

其次,《衍波詞》中部分評注有被改動的痕蹟。留松閣本《三家詞》採用“一家詞兩家評”的評注模式,但統計後發現《衍波詞》收録的127首詞中,彭孫遹評語僅有32條,《麗農詞》中也衹有33條。與《倚聲初集》對校後又可見,彭孫遹僅有的65條評語又有大半是由王士禛、鄒祗謨等人評語改换名字而來的。去掉這些冒名的評語,《衍波詞》中實際衹有彭評18條,《麗農詞》中更是僅有7條。相較於王、鄒二人動輒百餘條的評語數量,彭評實在太少,而爲了使三家評語的數量趨於平衡,孫默就必須做一些修改的工作。至於彭孫遹評語過少的原因,一是王士禛與鄒祗謨二人因共同編纂《倚聲初集》之故,早已點評過對方幾乎全部詞作,二是彭孫遹參與到《三家詞》編刻的時間太晚。《倚聲初集》既保存有王、鄒大量現成的評語,孫默便完全可以將之照搬至《三家詞》中,但這同時也壓縮了彭孫遹的點評空間。

再次,《衍波詞》中幾處題目也存在修改痕蹟。比如《菩薩蠻》唱和八首,在《倚聲初集》中題《咏青溪遺事畫册同其年程邨作》,而留松閣本則題《咏青溪遺事畫册同其年程邨羡門》。咏《青溪遺事》畫册事,《漁洋山人自撰年譜》惠棟注發生在順治十八年三月(35)(清)王士禛著,孫言誠點校:《王士禛年譜》,北京:中華書局,1992年,第18頁。。鄒祗謨所作《咏青溪遺事畫册和阮亭韻》八首後有王士禛跋語曰:“僕曩居秦淮,聽友人譚舊苑遺事,不勝寒烟蔓草之感,因屬好手畫《青溪遺事》一册,陽羡生爲題詩,僕複成小詞八闋,程邨倚和。”(36)《倚聲初集》,第253頁。這説明王士禛首倡之後,倚和者其實衹鄒祗謨一人而已,而彭孫遹、董以寧等人皆爲後來追和者,所以《倚聲初集》中衹存有王、鄒二人唱和之詞。待到留松閣本刊刻時,彭孫遹和詞已成,孫默方纔將題目修改爲現在的樣子。《海棠春》唱和四首中《閨詞同程邨》被改題爲《閨詞同程邨羡門》,《沁園春》(春去秋來)由《偶興》改題爲《偶興與程邨羡門同作》也是同理。

上述材料都可以説明,留松閣本並非《衍波詞》原貌,而其形成應當多有參照《倚聲初集》。孫默對詞集進行修改的原因,是其欲强調三家詞作間的關聯性而已。

最後來看《阮亭詩餘》與《衍波詞》間的關係。前文已述,留松閣本並非《衍波詞》原貌,序文也是挪借而來。僅據筆者所見,《衍波詞》原序或有三篇:其一,緑蔭堂本《百名家詞鈔》輯《衍波詞》一卷。該本無序,却附有鄒祗謨《序衍波詞》一篇:

序《衍波詞》。如唐祖命云:“極哀艷之深情,窮倩盼之逸趣,其旖旎而穠麗者,則景、煜、清照之遺也。其芊綿而後爽者,則淮海、屯田之匹也。”丁景吕云:“朦朧萌折,明隽清圓,即令小山選句以争妍,淮海含毫而競秀,凉無慚夫入室,或興嘆於積薪。”徐東痴云:“彩筆豪人,事窮工於一字。瓊裾慧女,購善本以千金。”又云:“流商激楚之音,發皓揚清之技。芳澤雜糅,竹絲漸近。錦囊之句,兼善夫短長。團扇之篇,妙得諸參錯。”凡兹數則,不獨爲《阮亭詩餘》寫照,亦可以溯洄詞藴矣。(37)(清)鄒祗謨:《衍波詞題詞》,《清詞序跋彙編》,第20—21頁。

其二,《遠志齋詞衷》有引袁于令《序衍波詞》片段:

袁籜庵以樂府擅名,自謂醉心馬貫音學,其序《衍波詞》云:“詞律甚嚴,稍戾即不葉,其關要處,正需此一字,阮亭剛剛添此一字。其行文如水之流坎,落韻如履之稱足,音文雙妙,自然天成。即口頭極平極淡之字,一經陶寫,便覺香艷鏗訇,壓紙欲飛。生居古人之後,而猶多創獲之詞,非才倍古人者弗能。”此論多主音律,微近曲理,然阮亭固當不愧此語。(38)《遠志齋詞衷》,第660頁。

其三,彭孫遹《松桂堂全集》卷三十七有《衍波集序》一篇:

昔楊用修先生有云,詩聖如子美而集内填詞無聞,秦少游、辛稼軒詞極工矣,而詩殊不强人意。疑填詞一道便爲獨藝,其説是矣。以觀於阮亭,則容有未然者。阮亭天才超絶,下筆驚人,詩歌膾炙天下,爲當世宗匠。時於缽吟燭唱之餘,發爲長短調,靡不含英咀華,引商刻羽。豈非同工兼美,度越今古者耶?然世但知阮亭詩詞能同工兼美如此,而不知單行阮亭之詞又未嘗不吐納諸家,具有衆美也。試讀其《衍波》一集,體備唐宋,珍逾琳琅,美非一族,目不給賞。如《春去》《秋來》二闋以及“射生歸晚,雪暗繡盤凋”“屈子離騷,史公貨殖”等語,非稼軒之托興乎?揚子江上之“風高雁斷”、蜀岡眺望之“亂柳棲鴉”,非坡公之吊古乎?《咏鏡》之“一私春水碧如烟”、《贈雁》之“水碧沙明,參横月落,遠向瀟江去”,非梅溪、白石之賦物乎?“楚罩凉生,孤睡何曾著”“借錦水桃花箋色,合紋泪和入喻康,小字重封”,非清真、淮海之言情乎?約而言之,其工緻而綺靡者,《花間》之致語也;其婉妾而流動者,《草堂》之麗字也。洵乎排秦軼黄,凌周駕柳,盡態窮姿,色飛魂蕩矣。僕嘗戲語阮亭:“古人學染槊學畫,耻居第二。君今詩文歌詞,一切悉踞峰頂,使我輩從何生活!”此雖雅言,更爲實録,恐世之流覽是集者,都未免黯然氣盡也。(39)(清)彭孫遹著,霍西勝點校:《彭孫遹集》,杭州:浙江古籍出版社,2016年,第484—485頁。

上述三篇序文出處明確,當爲《衍波詞》原序無疑。其中,袁序從音韻的角度肯定王詞格律的嚴謹流暢,彭序則指出王詞體備諸家、風格多樣的特點,唯獨鄒祗謨《序衍波詞》衹轉引寫刻本中唐允甲、丁弘誨、徐夜三家序文内容而已,稍顯敷衍。究其原因,或在於鄒祗謨早先已爲《阮亭詩餘略》作過序文,不便自我重複,故借三家之言來重申自己的觀點。還有,鄒氏此篇序文雖爲《衍波詞》而作,却於全文衹提《阮亭詩餘》,其中最值得玩味的“不獨爲《阮亭詩餘》寫照”一語,似將兩者作等量齊觀。换句話説,在鄒祗謨眼中,《衍波詞》不過是《阮亭詩餘》的延續而已。基於鄒祗謨在序文中表現出的態度也可以判斷,《衍波詞》是在《阮亭詩餘》基礎上增訂而來的。

此外,若從詞集的創作時間上來看,《阮》《衍》兩集也確實是緊密銜接的。已知《阮亭詩餘》於順治十三年結集,而《衍波詞》内作品(除與《阮亭詩餘》重合部分)則創作於順治十五年到康熙二、三年間,大部分完成於順治十八年和康熙元年(40)吴宏一:《清代詞學四論》,臺北:聯經出版事業公司,1990年,第20頁。。順治十七年刊刻的寫刻本《阮亭詩餘》之所以没有將作於順治十五年左右的那些新詞予以收録、補刻,或直接更名爲《衍波詞》,可以説明當時王士禛還没有將《阮亭詩餘》增訂爲《衍波詞》的打算,而真正實現詞集增訂的時間節點應當在順治十八年後。是時,王士禛在揚州推官任上組織並參與了許多唱和活動,有大量新詞出現,其中就有部分詞作並未被收録到詞集當中。比如《居易録》卷二十一載《鵲踏枝》(手種墻南千個竹)一首:“予生平喜竹,所居輒種之。順治庚子、辛丑間,任揚州府推官,於讞事廳前後皆種竹。爰書之暇,輒嘯咏其下。廳後故有小亭,可置床几,倦即偃息其中。自賦一詞題壁上,偶未編入《衍波詞》,今録於左……”(41)(清)王士禛:《居易録》,《王士禛全集》,第4088頁此則漁陽筆記可以説明,編訂《衍波詞》的時間至少在順治十八年後。另外,順治十八年鄒祗謨作有《戚氏·輯倚聲集將成復得阮亭新詞並簡》(42)蔣寅:《清代文學論稿》,南京:鳳凰出版社,2009年,第189—190頁。一詞亦可證之,而且該詞同時也説明這些“阮亭新詞”莫不首先被《倚聲初集》所收録。前文舉“《青溪遺事》畫册唱和”事,《倚聲初集》有最早的鄒祗謨和詞却未録後來追和者詞,是爲其“最先收録”的表現。鄒詞中“更衍波、揮灑十二龍賓”句所用“衍波箋”的典故,或是點出了王士禛詞集命名的本意。

既然《倚聲初集》對王士禛詞作的收録如此及時且完備,那麽《衍波詞》會不會是在《倚聲初集》的基礎上編訂,而與《阮亭詩餘》無關呢?事實亦非如此。《倚聲初集》作爲一部詞選並不會將王士禛的詞作盡數收録,比如“紅橋唱和”中王士禛所作《浣溪沙·紅橋懷古》三首,《倚聲初集》就衹“三首存一”;《阮亭詩餘》中也有八首《竹枝詞》未被《倚聲初集》收録,但却被收録在了《衍波詞》中,而且其詞下評語也無一例外地被留松閣本轉録,可知《阮亭詩餘》與《衍波詞》間,必然存在直接的繼承關係。

至此,《阮亭詩餘》與《衍波詞》以及《倚聲初集》之間的流傳關係已經清晰:《阮亭詩餘》是《衍波詞》的前身和直接來源,《衍波詞》在其基礎上增訂而成。《倚聲初集》在側面影響着《衍波詞》的形成,其具體表現在《阮亭詩餘》成集後的王氏詞作,被《倚聲初集》所收録的同時也伴隨産生了諸多鄒祗謨評語,而這些詞作與評語後來又被轉録在《衍波詞》中,最終經孫默修訂成爲我們今天能看到的留松閣本。

結 論

基於上述材料或可以推測,寫刻本《阮亭詩餘略》刊行之後,王士禛填詞不輟,更曾在揚州任上組織過多次唱和活動。新詞不斷積累便需要在前集的基礎上不斷增訂。同時,以紀年、字號命名的方式顯然並不適合詞集,所以王士禛纔會取用“衍波箋”的典故將新詞集命名曰《衍波》,而時間則應當在順治十八年後。後來恰逢鄒祗謨携《倚聲初集》初稿與他商榷,於是其新創詞作便不斷被收録到《倚聲初集》和《衍波詞》之中了。伴隨着新詞被同時收録的,還有兩人互相品評的評語,這也解釋了爲何《衍波詞》與《倚聲初集》中的評語幾乎完全相同。此外,有兩處特殊情况需要稍加解釋:其一,《阮亭詩餘》中《怨王孫》(碧雲天晚)一首失收於《衍波詞》,原因在於兩部詞集編纂體例不同。該詞本屬“和漱玉詞”組詞十七首之一,而《衍波詞》却依據詞調進行編排,將組詞打散時發生了疏漏;其二,《倚聲初集》中《雙調望江南》(江南憶)與(江南事)兩首亦失收於《衍波詞》,原因則在於兩集刊刻時間的不同。《雙調望江南》兩首應是詞集定本交付孫默以後寫就的作品,而《倚聲初集》却還在不斷更新、補刻,從而能將其收録,再後來王士禛離任揚州“棄詞不作”,就未再有這類情况發生了。