交叉学科视角下生物工程研究生培养研究

宋天顺 殷晶晶 谢婧婧

摘要:学科交叉是当前科学技术发展的重大特征,是新兴学科产生的原动力,对培养高层次复合型人才具有十分重要的意义。生物工程学科由于其研究对象的特殊性,在理论、方法上涉及生物学、工程学、化学化工等学科领域,显示出多学科交叉的特点。文章从交叉学科的视角出发,介绍生物工程交叉学科研究生培养的现状与面临问题,结合国内外实践提出了交叉学科研究生培养的对策,希望为我国高校生物工程等相关专业交叉学科研究生培养提供思路。

关键词:交叉学科;生物工程;复合型人才培养;研究生培养

中图分类号:G643.0文献标志码:A0引言当前,随着新一轮科技革命和产业变革加速演进,聚焦解决“卡脖子”问题的关键核心技术所需的知识已远远超出了单一的学科范畴,需要多个学科协同推进。打破学科之间互相割裂的局面,发展交叉学科已成为越来越重要的发展趋势[1-2]。目前,学科交叉人才培养主要在研究生教育领域开展,大力推进交叉学科研究生培养,对于解决目前面临的复杂工程实际问题有着至关重要的作用,同时也是当前全球研究生教育改革的共同发展方向,也是我国培养高层次复合型人才的有效路径和重要突破口[3]。

党中央、国务院一直以来重视交叉学科的发展,早在2010年教育部就发布交叉学科自主设置与备案制度等系列举措,启动交叉学科建设模式的探索。2016年,全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会提出,厚实学科基础,培育新兴交叉学科生长点。2020年8月,全国研究生教育会议提出要建立交叉学科门类。2020年12月,国务院学位委员会、教育部印发通知,新设置“交叉学科”门类,“交叉学科”正式成为最新学科目录中的第14个学科门类[4];同年,中央机构编制委员会办公室印发通知,在国家自然科学基金委8个传统学部之外新设立交叉科学部[5]。2021年11月,国务院学位委员会印发《交叉学科设置与管理办法》,规范了交叉学科门类下一级学科的设置与管理办法,进一步推动了具有中国特色的交叉学科发展[6-7]。

1生物工程交叉学科研究生培养的现状生物工程兴起于20世纪70年代并迅速发展,由于其研究对象的特殊性,生物工程学科在理论、方法上涉及生物学、工程学、物理学、化学、化工和医学等多个学科领域,显示出多学科综合与交叉的突出特点。世界范围内很多生物工程领域的王牌专业都是交叉学科,如美国约翰斯·霍普金斯大学的生物信息技术、神经科学与行为生物学、生物医学工程、医疗政策与管理等都是基于学校强大的生命科学和工程背景建立的交叉学科。

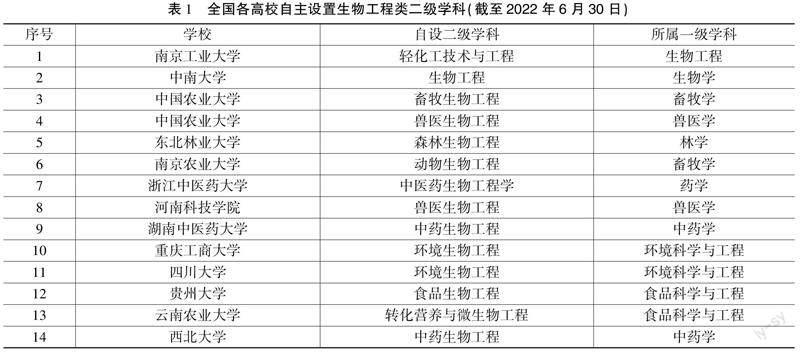

1997年颁布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》中并没有生物工程学科,其学科内涵涉及目录中的生物化工、发酵工程、微生物与生化药学等学科。2010年教育部发布交叉学科自主设置与备案制度,由高校按程序自主开展交叉学科设置的试点。2011年国家将生物工程正式列入一级学科,学科代码为0836。根据“授予博士、硕士学位和培养研究生的二级学科自主设置信息平台”公开的数据统计,截至2022年,全国自设与生物工程相关的学科共计20个,其中自设二级学科14个、交叉学科6个(见表1、表2),均体现了各校在化工、医学、药学、农学等学科领域的优势与特色,探索了生物工程交叉学科研究生培养的新路径。

2交叉学科研究生培养面临的问题2.1培养模式与国家产业需求存在差距我国交叉学科人才培养起步较晚,从学位制度建立以来一直沿用传统的学科分类模式,存在学科边界明显、资源分散等特点。这种模式过分强调了专业化而忽略了知识融合性,导致生物工程专业的研究生普遍存在“偏生物、偏化学、偏化工、偏发酵”等单一学科优势倾向、知识面狭窄、创新能力不足等问题。生物工程实际生产的复杂性决定了仅仅依靠个人或某一个组织是很难实现重大项目的攻关,通常需要多学科的深度耦合的[8]。生物工程学科既要求研究生具有宽厚的生物学、化学等理科基础,又对其解决实际问题的能力、大工程思维有着极高的要求。目前,交叉学科研究生专业设置大多处于起步与探索阶段,学科与学科之间的整合性较低,培养模式与国家产业需求还有一定距离。

2.2交叉学科的社会认同度仍不高当前,学术界对交叉学科概念和内涵的认知还不统一,社会公众、行业企业、学生对交叉学科的认同度还不够高。同时,高校内部鼓励和支持交叉学科建设和产教融合的氛围还不够浓厚,交叉学科专业和项目的报考与参与热度不够,某些高校已培养的交叉学科研究生在就业时都无法对应到企业单位招考的学科目录。这种身份和研究成果不被认同的尴尬,很容易挫伤一些有志于从事交叉学科的导师和研究生的积极性,亟须进一步宣传引导。

2.3交叉学科管理并未突破传统模式高校、上级主管部门也并未突破传统的管理理念与模式,仍然受制于院系壁垒的直线管理模式,缺乏跨学科合作的横向组织结构,不同学科资源难以实现跨学科集成[9]。同时,研究生的学位授予、导师的成果评价制度等方面也很难突破传统的基于学科界限的管理模式,多学科导师联合指导的资源和成果共享机制不完善、责权利等考核制度不健全,导师组或导师团队制度并未真正发挥作用。

3生物工程交叉学科研究生培养的思考与对策3.1重新配置交叉学科资源打破原来泾渭分明的学科体系,首先需要通过校级层面建立学科平台、设置学位点来重新配置资源,搭建研究生培养的载体,推动师资、课程、各类平台资源等共建共享。斯坦福大学交叉学科研究生培养起步早,在1998年就启动了生物学交叉学科研究计划(Bio-X Program),该项目是以解决生命科学中的重大问题为宗旨的大型跨学科研究计划,包括生物工程、生物医学和生物科学3大领域,涵盖了生物学、医学、化学、工程学、计算机、物理学等多个学科[3]。北京大学在全国最早成立了交叉学科研究院,并且建设了“臨床医学+X”等4个学科交叉平台,自主设置了“纳米科学与工程”“整合生命科学”等交叉学科,顶层布局了交叉学科的高层次人才培养。

3.2理順管理机制来推进学科交叉交叉学科的建设需要突破传统的一级学科建设管理框架,全过程将交叉学科按照独立的单元进行管理,发挥成果评价和资源分配的“指挥棒”作用。比如北京大学支持不以“署名文章”和“到院项目”进行绩效考核,很好地吸引了导师在交叉学科研究院工作。北京大学还成立了交叉学科的学位分会,制定了专门培养方案,实行交叉学科招生计划单列,形成完善的交叉学科管理制度体系。斯坦福大学规定研究生完成交叉学科项目的同时,可获得联合学位证书,如攻读法学博士学位可同时修读生物工程博士和硕士学位,这大大增强了研究生进行学科交叉的意愿,也有助于学校根据亟须解决的问题自主调整交叉学科人才培养途径[10]。

3.3提供促进学科交叉的生态环境哈佛大学科学史教授Peter Garrison认为:学科交叉和学科认同来源于尽可能多的深度交流。交叉学科发展需要打破学科之间横向交流与对话的屏障,提供促进学科交叉的良好氛围[11]。斯坦福大学创建了交叉学科学习社群(Learning Community),主要包括不同层面的3种类型[12]。一是交叉学科奖学金计划,如奈特-汉尼斯学者奖学金项目,每年资助100名全球不同学科背景的研究生体验交叉学科。二是各学院实施的特色项目,如大学创新奖学金项目,每年为研究生提供交叉学科合作奖学金,还资助召开各交叉学科论坛和研讨会。三是研究生暑期学校、异构小组等交叉学科体验,暑期学校在秋季前两周免费为研究生提供交叉学科课程,12@12/12@6异构小组遴选12 名不同部门、专业和年级的研究生在午餐或晚餐期间参加研讨,就某个交叉学科主题进行深入讨论。同时,斯坦福大学还专门配置了克拉克中心(Clark Center),该中心拥有来自不同学科的开放实验室、互动空间,营造了一个促进师生之间进行学科交叉的学习和研究环境,已在全球范围内成为典范[10]。

4结语学科交叉是当前科学技术发展的重大特征,是新兴学科产生的原动力。大力推进生物工程交叉学科复合型研究生人才培养,对解决目前面临的复杂工程问题有着至关重要的作用,是我国研究生教育改革与发展的重要方向和前进动力[1]。相信随着国家和高等学校的重视程度不断增加,交叉学科招生、课程体系、导师组联合指导、学位授予和质量评价体系的健全与完善,交叉学科研究生培养将在生物工程创新人才培养中发挥越来越重要的作用。

参考文献

[1]周建华,周张凯,李雪萌,等.以“理-工-医”交叉融合实现源头创新——生物医学工程交叉学科研究生培养实践探索[J].化学教育(中英文),2019(16):75-80.

[2]王雯,杨紫怡,张燚,等.以解决实际问题为导向的学科交叉人才培养模式探索——“环境工程基础”在信息学科的教学实践[J].高等工程教育研究,2023(4):165-170.

[3]任探琛,朱旸.斯坦福大学生物交叉学科项目的研究生培养模式——对医学专业研究生交叉培养的思考[J].全科医学临床与教育,2022(8):673-675.

[4]国务院学位委员会,教育部.国务院学位委员会、教育部关于设置“交叉学科”门类、“集成电路科学与工程”和“国家安全学”一级学科的通知[Z].2020-12-30.

[5]戴亚飞,张强强,吴飞,等.国家自然科学基金委员会交叉科学部成立、发展与展望[J].科学通报,2023(1):32-38.

[6]佚名.国务院学位委员会关于印发《交叉学科设置与管理办法(试行)》的通知[J].中华人民共和国教育部公报,2022(3):79-83.

[7]杨飒,晋浩天.我国新设置“交叉学科”门类[N].光明日报,2021-01-15(001).

[8]席奂,兰剑,何雅玲.学科交叉视角下储能科学与工程专业课程体系建设的探索与实践[J].高等工程教育研究,2023(S1):21-23.

[9]魏丽娜,林成华.交叉学科研究生培养机制创新从何处着手[N].中国教育报,2022-03-21(05).

[10]熊华军,佘清,尤小清.斯坦福大学交叉学科研究生培养模式及启示[J].学位与研究生教育,2022(1):85-93.

[11]尹伟.影响跨学科研究生教育的几个因素[J].现代教育管理,2009(10):95-98.

[12]尤小清.斯坦福大学跨学科研究生培养特征研究[D].兰州:西北师范大学,2019.

(编辑何琳编辑)

Research of the bioengineering graduate students cultivation from an

interdisciplinary perspectiveSong Tianshun, Yin Jingjing Xie Jingjing

(College of Biotechnology and Pharmaceutical Engineering, Graduate School,

Nanjing Tech University, Nanjing 211816, China)Abstract: Interdisciplinary development is a significant feature of current scientific and technological development, and it is the driving force behind the emergence of emerging disciplines. It is of great significance for cultivating high-level composite talents. Due to the unique nature of its research objects, the discipline of bioengineering involves disciplines such as biology, engineering, chemistry, and chemical engineering in terms of theory and methods, demonstrating the characteristics of interdisciplinary intersection. From the perspective of interdisciplinary studies, this article introduces the current situation and problems faced in the cultivation of interdisciplinary graduate students in bioengineering. Based on domestic and international practices, it proposes strategies for interdisciplinary graduate cultivation, hoping to provide ideas for the cultivation of interdisciplinary graduate students in bioengineering and related majors in Chinese universities.

Key words: interdisciplinary; bioengineering; cultivation of compound talent; graduate student cultivation