古今典型辞书中汉语基本核心词义项数量的变化

○ 黄玮 冉启斌

(南开大学 文学院,天津 300071)

一、引 言

学界已有很多对古今辞书及其中词语义项的研究。我们关注到对古代辞书的研究主要集中在三个方面。第一,对辞书体例、性质、释义、编纂历史、版本流变和历史贡献等方面的研究。例如,有学者曾分别对《说文解字》《玉篇》《类篇》《篆隶万象名义》《康熙字典》等辞书的相关问题展开研究[1-7]。第二,对辞书的编排方式、注释体例、收字情况、字形情况等方面进行对比分析的研究。例如,比较《说文解字》和《类篇》在编纂目的、收字部首、编排方式、注释体例等方面的异同[8],梳理《康熙字典》所引《玉篇》的来源情况[9],对《类篇》与《集韵》的收字消长及字形变化进行共时比较,并对《类篇》与《玉篇》的收字增减进行历时比较[10]。第三,以某部辞书或多部辞书中某类或某个义场的字、词为分析对象的研究,例如,通过将《说文解字》与《汉语大字典》对比的方法梳理《说文解字》言、口、目部名词义项的增减情况[11],对《说文解字》中的“高”义类词进行梳理和分析[12],比较《说文解字》和《玉篇》中的日部字、贝部字[13-14],比较服饰词汇在《类篇》《说文解字》《方言》《广雅》《释名》中收词和释义两方面的异同[15],对《说文解字》《宋本玉篇》《类篇》和《正字通》中的动物类名词的释义进行比较分析[16],对《说文解字》《玉篇》和《类篇》中的皮革类字进行比较研究[17]。

上述三个方面所涉及的研究方法也广泛地存在于对现代辞书的研究中。但与古代辞书不同的是,现代辞书的版本更为丰富,因而既有跨辞书的研究,又有同一辞书不同版本的对比研究。例如,对《商务馆学汉语近义词词典》和《汉语近义词典》中共有的近义单音节动词的词语难度、义项中高频词汇分布、义项量态等情况进行比较研究[18],比较比喻借代指人词语在《现代汉语规范词典》(第3版)和《现代汉语词典》(第7版)中的数量、立目、释义上的差异[19],对《现代汉语词典》(第7版)中的农业词语进行全面描写和分析[20],对比《现代汉语词典》第5版和第6版在词语条目和义项方面的增减情况[21],分析气象词语、法律词语、餐饮词语和标〈方〉词语的收词、释义等方面在《现代汉语词典》第1版和第7版中的不同[22-25]。

也有学者专门以义项数量为对象进行研究。例如,对118个汉语常用多义词在中介语语料库中的义项分布及偏误进行考察[26],收集世界范围内50种语言(包含现代汉语)中60个基本核心词的词义,通过数量分析、引申能力赋分、网络图谱等方法对义项数量和词义关系进行探索[27]。

综上所述,在目前的研究中,对汉语词语义项数量的研究大多是处于一个较为次要的位置,而且这些研究大部分是关于现代辞书的研究,而将现代辞书与古代辞书在义项数量方面进行对比分析的研究较为少见。研究汉语词语义项数量在古今辞书中的变化情况,有助于探明汉语词语的历时变化特点。张永言和汪维辉指出,要探明词汇发展的轨迹,常用词的衍变递嬗值得下功夫进行探讨[28]。李宗江认为,对常用词的演变开展研究,对建立科学的汉语词汇史、丰富汉语历时词汇学理论、汉语历史性辞书的编纂、汉语词汇教学、现代汉语研究、古文献整理等方面都具有重要意义[29]。

本文将收集60个汉语基本核心词在典型辞书《说文解字》(下文简称《说文》)、《玉篇》、《类篇》和《康熙字典》(下文简称《字典》)中的释义,分别从辞书和核心词两个维度分析义项数量的相关情况,并将其与《现代汉语词典》(第7版)(下文简称《现汉》)中的义项数量进行对比,从更大的维度量化考察古今典型辞书中所收汉语基本核心词义项数量从古至今的变化情况。

二、材料与方法

(一)基本核心词

与以某部字、某类字或者某个义场的词为研究对象的研究不同,本文将以60个汉语基本核心词为研究对象。核心词通常在某种语言中具有全民常用、稳定性和构词能力强等特点,并且核心词在跨语言的对比研究中广泛使用。本文所使用的核心词是在Swadesh提出的100核心词的基础上[30],依据汉语的特点和本文的研究目的进行筛选、调整后得到的60个词,本文称其为基本核心词。鉴于基本核心词的稳定性和常用性,我们认为基本核心词所体现出的特点能在最大程度上反映汉语词汇的特点。此外,为便于比较,本文所用的60个基本核心词与许可等在分析跨语言核心词词义及其内部关系时所使用的基本核心词是一致的[27,31]。

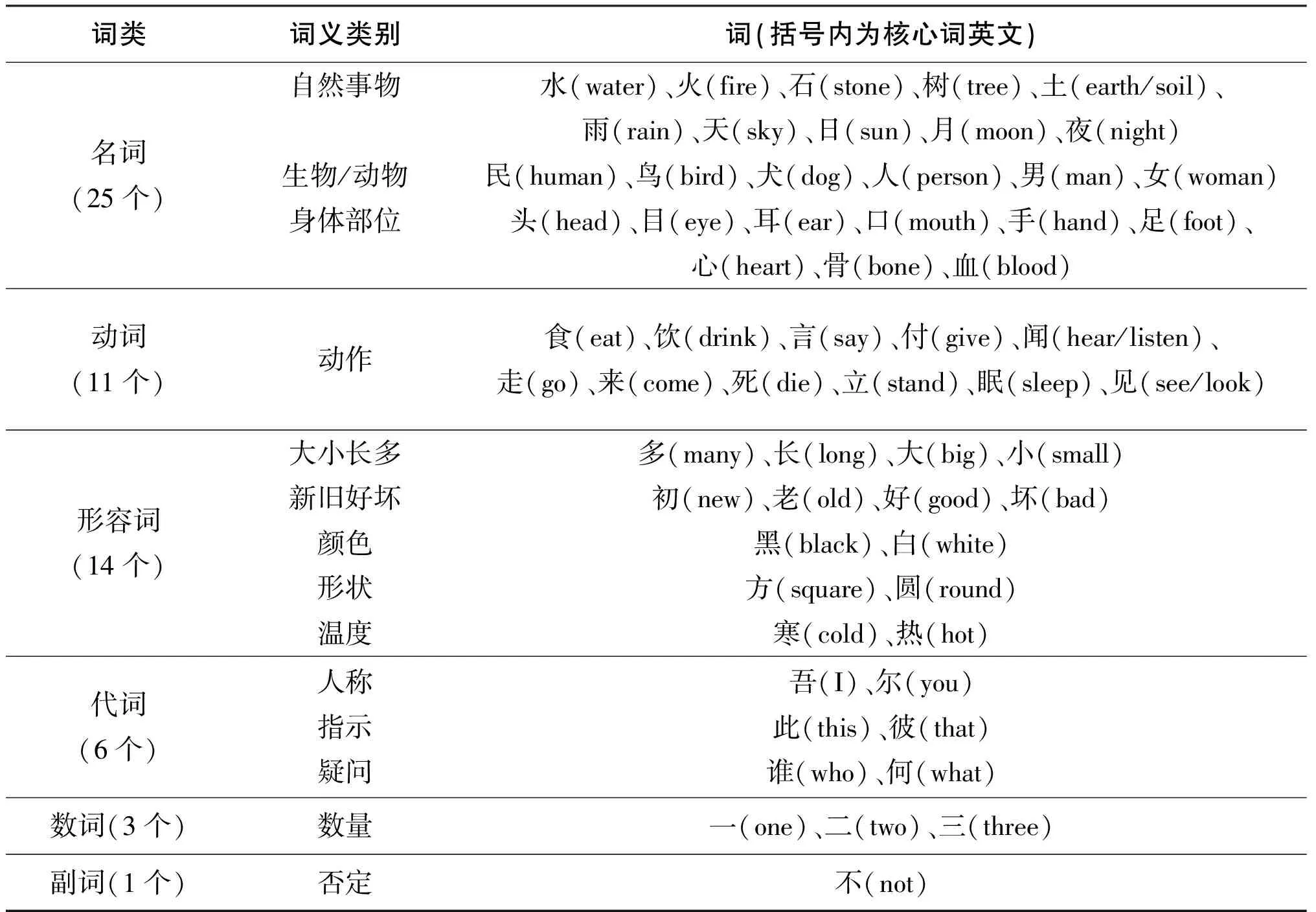

60个基本核心词包含:与自然界事物、动物、身体部位等有关的名词25个;基本动作动词11个;与状态、性质、颜色、形状、温度等有关的形容词14个;人称代词、指示代词和疑问代词6个;数词3个;表否定的副词1个。60个基本核心词的具体情况见表1。

表1 60个基本核心词

需要说明的是,Swadesh核心词原本为英文形式,为适应研究需要,我们将其转译为了中文形式。转译的过程主要考虑以下几个因素。

首先,古代汉语中多为单音节词,古代辞书(字书)多以字为单位进行释义,因而我们使用的60个基本核心词均为单音节形式。

其次,为考察汉语基本核心词义项在古代辞书《说文》《玉篇》《类篇》和《字典》中的情况,并突显古代汉语词义的特点,本文优先选用在辞书中义项较多或解释较为详细的中文形式,且本文所选的基本核心词中文形式除“足”外(详见下文),在上述四部辞书中均至少有1个义项。

另外,表示人类的“human”这一基本核心词在汉语中没有对应的表达形式,我们斟酌后选用“民”来表示。

(二)辞书和词义收集

本文以考察辞书中所收基本核心词义项数量历时变化的目的,所选择的四部古代典型辞书为《说文解字》(简称《说文》)、《玉篇》《类篇》和《康熙字典》(简称《字典》)。

东汉许慎编纂的《说文》是我国最早的解释汉字形义的专书之一,全书系统分析了9 350余个汉字的字义说解。清人王鸣盛在《说文解字正义》序中说:“《说文》为天下第一种书,读遍天下书,不读《说文》,犹不读也。”[32]可见《说文》的重要性。南朝梁大同九年(公元543年)顾野王所撰《玉篇》是中国辞书史上的第一部楷书字典,也是继《说文》之后中国最重要的字书之一[33]。本文所采用的《玉篇》是北宋官修的宋本《玉篇》。《类篇》是宋代司马光等人编纂的一部承前启后的重要字书,是继《玉篇》之后的又一部楷书字典。它收字谨严,取舍适当,释文旁征博引,简明扼要,避免了重文杂滥现象,增强了字典的实用性[2]。《康熙字典》问世于1716年,是集前代字词韵书之大成的巨著,收字共47 035字,是《说文》的五倍,是《玉篇》的两倍多,是《类篇》的一倍半,收字之多,是空前的[1]。值得注意的是,《说文》由许慎独自编纂,《玉篇》《类篇》的编纂已见团队合作雏形,而《康熙字典》是真正的共时团队合作编纂的辞书[34]。

古代汉语基本核心词词义主要通过网络公开资源进行收集。为对比古代辞书与现代辞书中汉语基本核心词义项的差异,本文还使用《现汉》收集了基本核心词的词义。

为更好地体现汉语基本核心词词义的数量在辞书中的情况,本文在收集词义和统计义项数量时做了一定取舍和整合,规则如下:

(1)以《易经》中卦象名称做解释的义项不纳入统计,例如,《字典》引用《说卦》中对“水”的解释“坎为水”,《玉篇》引用《易》中对“足”的解释“震为足”,本文不纳入统计。

(2)关于山名、水名、星名、草名、兽名、姓等专名的义项不纳入统计,例如,《字典》中“鸟”的释义有“星名、国名、山名、官名”,这些义项与“鸟”本身无关或关系较远,本文不纳入统计。

(3)将意义相同或相近的义项进行合并,例如,“长”在《说文》《类篇》中均有“久远也”的释义,而《字典》将“久也”“远也”分开,本文将二者整合为一个义项纳入统计。

(4)《类篇》未收录“足”的释义,而这个词又没有其他合适的词可以代替,为便于统计,本文使用《说文》和《玉篇》中对“足”的解释“人之足也”填补这一空白。

三、辞书中的基本核心词义项数量

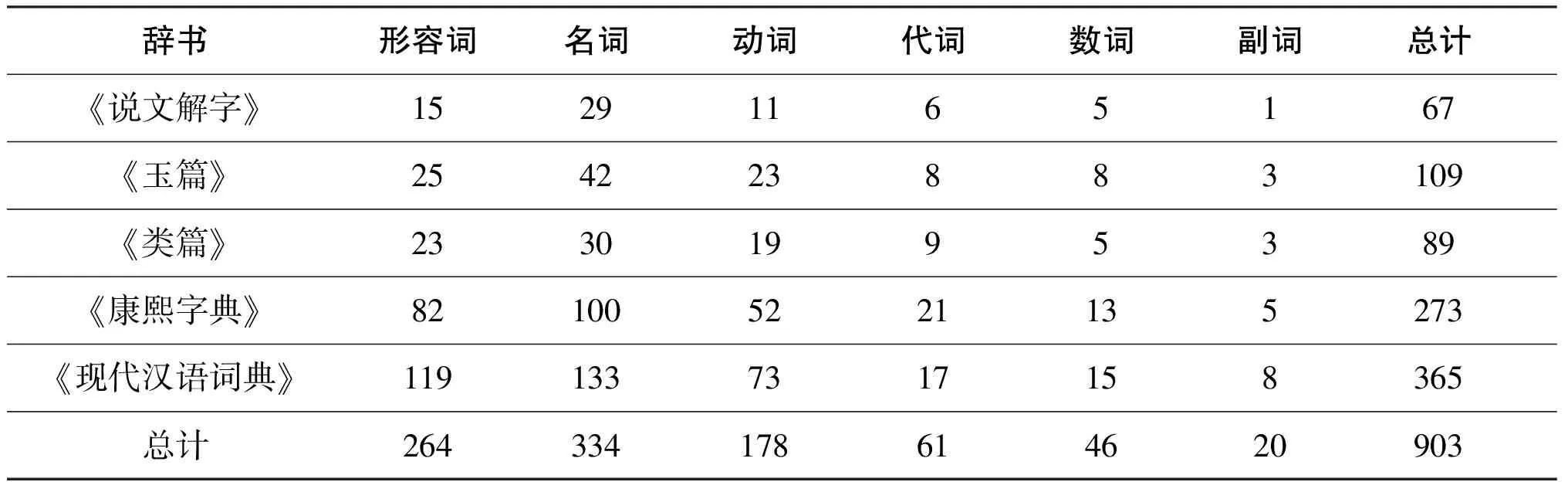

本文从四部古代辞书和一部现代辞书中收集到60个基本核心词的义项共计903个,各辞书的义项数量情况如表2所示。其中,《说文》有义项67个,《玉篇》有义项109个,《类篇》有义项89个,《字典》有义项273个,《现汉》有义项365个。可见清代以前的三部辞书所收的义项较少,而清代《字典》的义项数量大幅增加。其原因在于,《字典》收字、收词、收义、收例都达到了古代辞书的最大值[34]。

表2 各辞书中的义项数量情况

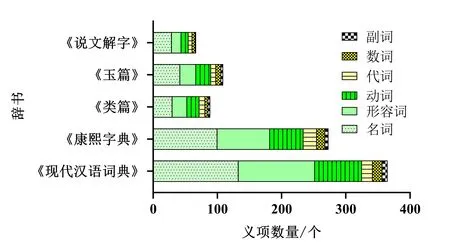

从义项数量均值方面来看,在五部辞书中每个基本核心词平均有义项数量903/(60×5)=3.01个。也就是说,平均来看,每个基本核心词的义项数量是3个左右。这与许可等通过跨50余种语言的共时词义数据库算得的义项数量均值3.17较为相近[27]。《说文》的义项数量均值约为1.12,《玉篇》的义项均值约为1.82,《类篇》的义项均值约为1.48,《字典》的义项均值约为4.55,《现汉》的义项均值约为6.08。清代之前的三部辞书中基本核心词的义项均值均不足2个,而在《字典》中义项均值已经达到4.55个,《现汉》与《字典》相比又增加了1.53个左右。可见,辞书中的基本核心词义项数量从古至今大致呈现为上升趋势。需要说明的是,《类篇》的收字、释义更为严谨,因此义项均值要略小于《玉篇》。

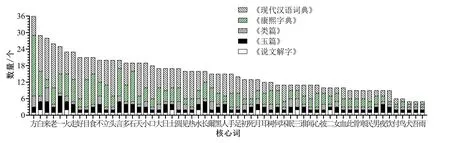

除了义项的总体数量外,从基本核心词各个词类的义项数量来看,各个辞书中的情况也各有不同。为便于观察,我们将各词类的义项数量情况绘制为频率堆积直方图,如图1所示。

图1 基本核心词各词类在各辞书中的义项分布

结合图1和表2可见,形容词、名词、动词、数词四个词类均是在《说文》中义项数量最少,然后依次是《玉篇》《类篇》《字典》,在《现汉》中义项数量最多。代词和副词与上述四个词类略有不同,代词是在《类篇》中的义项数量略多于《玉篇》,副词的义项数量在《玉篇》和《类篇》中则是一样的。各个词类的义项均值大小情况如图2所示。

图2 各词类的义项均值

从辞书的维度看,在《说文》中,数词的义项均值是几个词类中最大的,值为1.67,副词、动词和代词的义项均值是最小的,值均为1,名词和形容词的义项均值分别为1.16和1.07。各词类的义项均值大小关系为:数词>名词>形容词>副词、动词、代词。

在《玉篇》中,副词的义项均值是最大的,值为3,代词的义项均值是最小的,其值为1.33,数词、动词、形容词和名词的义项均值分别为2.67、2.09、1.79和1.68。各词类的义项均值大小关系为:副词>数词>动词>形容词>名词>代词。

在《类篇》中,副词的义项均值依然是最大的,值为3,名词的义项均值最小,其值为1.2,动词、数词、形容词和代词的义项均值分别为1.73、1.67、1.64和1.5。各词类的义项均值大小关系为:副词>动词>数词>形容词>代词>名词。

在《字典》中,形容词的义项均值最大,为5.86,代词的义项均值最小,为3.5,副词、动词、数词和名词的义项均值分别为5、4.73、4.33和4。各词类的义项均值大小关系为:形容词>副词>动词>数词>名词>代词。

在《现汉》中,形容词的义项均值最大,值为8.5,代词的义项均值最小,值为2.83,副词、动词、名词和数词的义项均值分别为8、6.64、5.32和5。各词类的义项均值大小关系为:形容词>副词>动词>名词>数词>代词。

将清代之前的三部辞书和清代及现代的两部辞书中各词类的义项均值对比,可以看到以下几个信息:

第一,本文所涉及的六个词类在清代及现代的辞书中义项均值均有增加,但增加的幅度各有不同,总体上形容词增加的幅度最大,再者是副词,接着是动词,然后是名词和数词,增加幅度最小的是代词。

第二,在清代之前的三部辞书中,数词的义项均值均要大于形容词,而到了清代之后,形容词的义项均值迅速增加,位居各词类之首,并且远远大于数词。

第三,依照时间顺序从《说文》到《现汉》的这五部辞书中,数词的义项均值在六个词类中的位置依次由第一位降至第五位,但造成这种现象的原因并非是数词的义项均值变少,而是数词义项数量的增加幅度不及形容词、副词、动词等的增加幅度大。

第四,代词的义项均值相对其他词类来讲较稳定,在五部辞书中有四部是代词的义项均值最小。值得注意的是,代词在《字典》中的义项均值要大于在《现汉》中的义项均值。在本文所涉及的6个代词中,“吾、此、尔”3个代词在《字典》中的义项数量和在《现汉》中的义项数量是一致的,分别是1个、3个和5个;而“何”在《字典》中有5个义项,在《现汉》中有2个义项;“谁”在《字典》中有3个义项,在《现汉》中有4个义项;“彼”在《字典》中有4个义项,而在现汉中有2个义项。因此,代词在《字典》中总计有21个义项,而在《现汉》中只有17个义项。但值得注意的是,除了多出的4个义项外,剩余的17个义项在两部辞书中也并非是完全一致的。

从词类的维度看,形容词、名词、动词、数词和副词的义项均值在各辞书中的大小关系均为《现汉》>《字典》>《玉篇》>《类篇》>《说文》,代词在各辞书中的义项均值大小关系为《字典》>《现汉》>《类篇》>《玉篇》>《说文》。

四、基本核心词义项数量变化情况

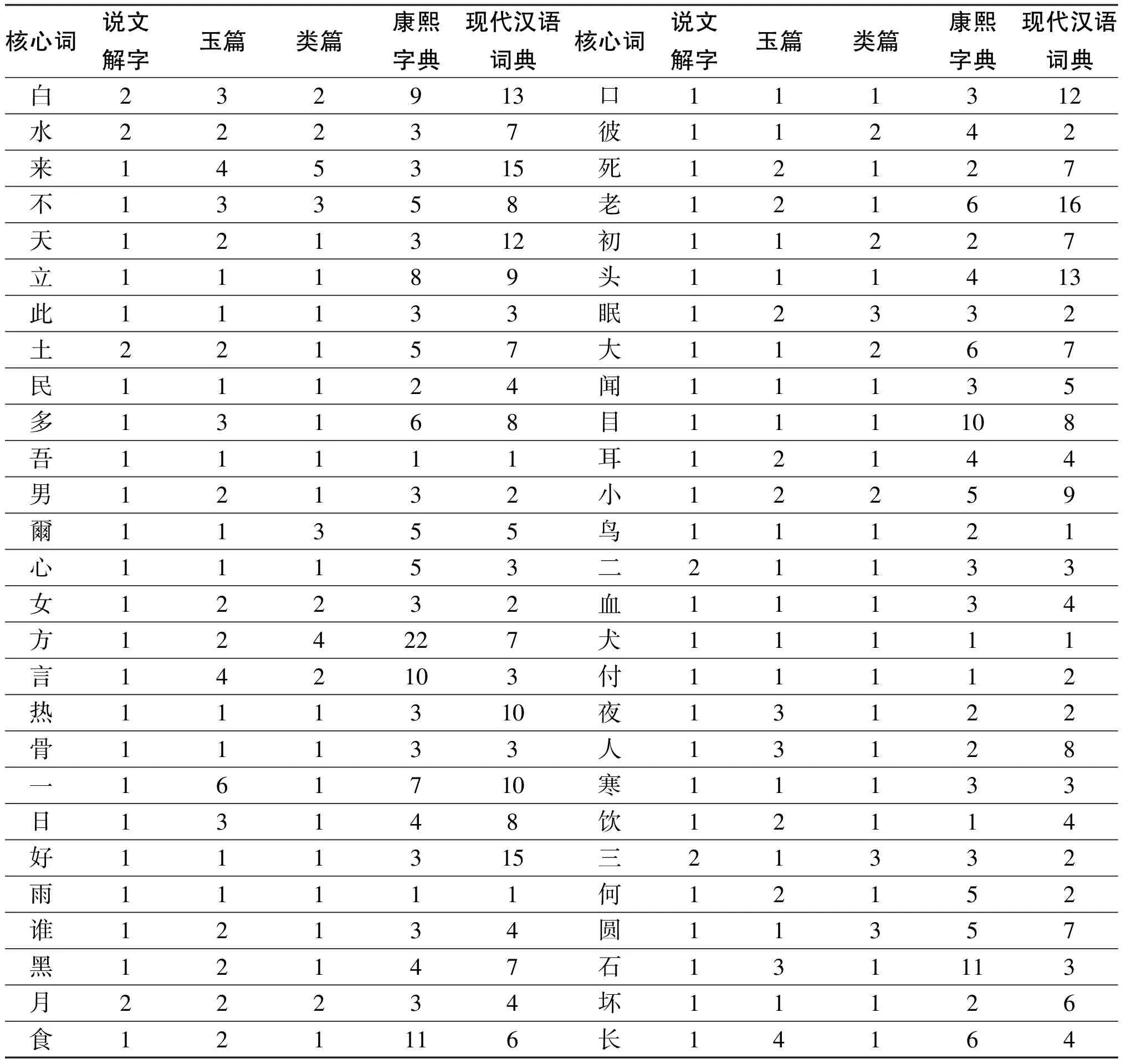

前文主要从词类角度介绍了基本核心词义项数量在各辞书中的大致情况,下面将具体到基本核心词考察义项数量的变化情况。60个基本核心词在各辞书中的义项数量情况如表3所示。

表3 60个基本核心词在各辞书中的义项数量

首先从辞书的维度来看。

在《说文》中,除“白、二、火、三、水、土、月”7词有2个义项以外,其余的53词均只有1个义项,可见在《说文》中所收的基本核心词的义项还是比较单一的。

在《玉篇》中,“一”的义项数量是最多的,达到了6个,“来、言、长”的义项数量也较多,均是4个,“白、火、不、多、人、日、石、夜、走”9词的义项数量为3个。此外,还有“土、月、耳”等17词的义项数量为2个,以及“二、三、彼”等30词的义项数量为1个。值得注意的是,从《说文》到《玉篇》,“二、三”的义项数量不增反降。究其原因在于,《说文》中“二”的释义为“地之数也”和“从偶一”,而在《玉篇》中则只有“地之数也”这一个解释,“三”同理。

在《类篇》中,“来”和“方”的义项最多,分别是5个和4个,“不、眠、三、尔、圆”5词的义项数量均为3个,在剩余的53词中,“言、白、火”等12个词的义项数量为2个,“一、长、多”等41词的义项数量为1个。

在《字典》中,“方”的义项数量远远多于其他词,也多于其他四部辞书所收的“方”的义项,其原因在于《字典》中收录了不少关于“方术”“道”相关的释义,而这在其他辞书中比较少见。《字典》中其余词的义项数量比较分散,“石、食”2词的义项数量为11个,“言、目”2词的义项数量为10个,“自”的义项数量为9个,“火、走、立”3词的义项数量为8个,“一”的义项数量为7个,“大、长、多、老”4词的义项数量为6个,“不、尔、圆”等10词的义项数量为5个,“彼、日、耳”等5词的义项数量为4个,“来、眠、三”等18词的义项数量为3个,“初、见、人”等8词的义项数量为2个,剩下“饮、付、犬、吾、雨”5词的义项数量为1个。

在《现汉》中,义项数量最多的是“老”,有16个义项,其次是“来、好”,义项数量为15个,“白、头”的义项数量为13个,“天、口”的义项数量为12个,“走、一、热、见”4词的义项数量为10个,“立、小”的义项数量为2个,“目、火、多”等6词的义项数量为8个,“方、大、圆”等9词的义项数量为7个,“食、足、坏”3词的义项数量为6个,“尔、闻”的义项数量为5个,“长、耳、月”等7词的义项数量为4个,“石、言、树”等8词的义项数量为3个,“何、彼、眠”等8词的义项数量为2个,剩下“鸟、犬、吾、雨”4词的义项数量为1个。

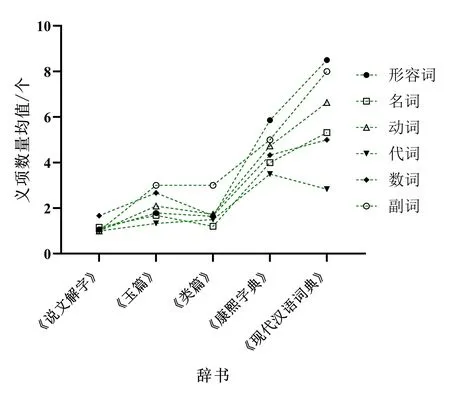

从核心词的维度看,各核心词在五部辞书中的情况也各有不同,如图3所示。“犬、吾、雨”3词在五部辞书中的义项数量均为1,表明这3个词的义项数量在辞书中比较稳定。总体上,“方”在五部辞书中的义项数量总计为36个,是所有核心词中最多的。“白、来、老、一”4词的义项数量也比较多,分别为29、28、26和25。义项总数在19-25个的有“言、头、立”等9词,义项总数在10-18个的有“血、女、二”等34词,义项总数在5-9个的有“雨、吾、犬”等12词。

图3 各核心词在各辞书中的义项数量情况

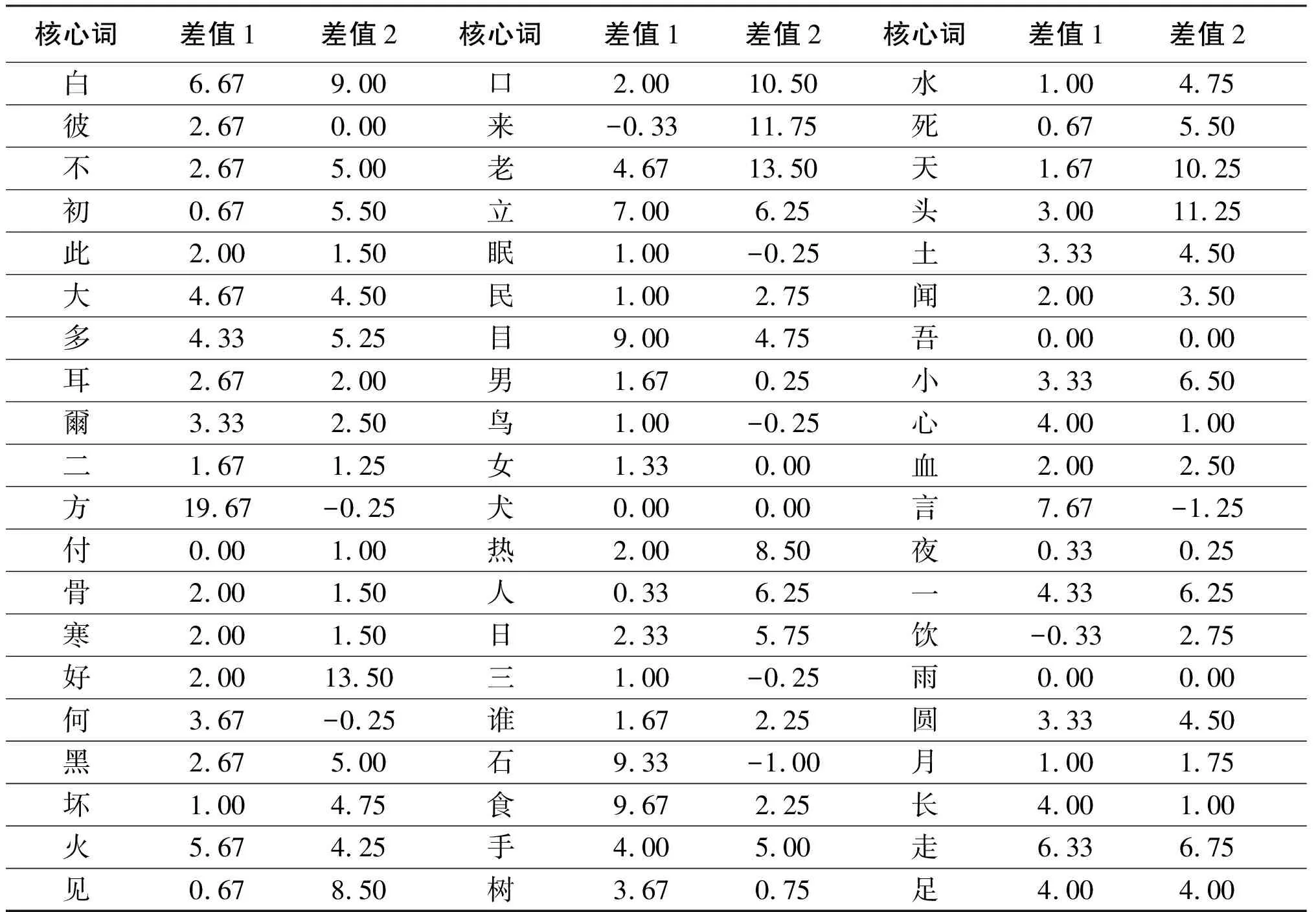

《字典》是集前代辞书大成之作,《现汉》则反映了现代汉语的词义情况。为考察基本核心词义项数量从《说文》《玉篇》《类篇》到《字典》的变化,以及从古代到现代的变化,我们基于所收集到的义项数量计算了两个差值:差值1的计算方式是,用《字典》的义项数量减去《说文》《玉篇》《类篇》三部辞书中的义项均值;差值2的计算方式是,用《现汉》的义项数量减去《说文》《玉篇》《类篇》《字典》四部辞书的义项数量均值。差值1和差值2的具体数值如表4所示。

表4 义项数量差值情况

从差值1来看,最大的词是“方”,差值为19.67,也就是说,从清代前的三部辞书到《字典》,“方”的义项增加了19.67个,其中原因上文已经谈到,主要是因为《字典》中的“方”收集了较多关于“方术”“道”相关的释义。“食、石、目”3词的差值1也比较大,分别为9.67、9.33和9。在60个基本核心词中,有49个词的差值1是大于或等于1的,即从清代前的三部辞书到《字典》有49个词至少增加了一个义项。“夜、人、死、见、初”差值1的范围为0.33-0.67,即这5个词的义项数量有所增加,但不明显。“付、犬、吾、雨”的差值1为0,表明这4个词在《字典》中的义项数量与前三部辞书的平均义项数量持平。仅有“饮、来”的差值1是负值,均为-0.33,表明这2个词在《字典》中的义项数量略少于前三部辞书的平均义项数量。

差值2的情况又有所不同。“老、好、来、头、口、天”的差值2是最大的,范围为10.25-13.5,即这6个词在《现汉》中的义项数量比古代四部辞书中的平均义项数量多10.25-13.5个。“白、热、见”等15词的差值2为5-9,“二、寒、骨”等21词的差值2为1.25-4.75。“心、长、付”的差值2均为1,也就是说这3词在《现汉》中的义项数量与古代四部辞书的平均义项数量相比增加了1个。“树、男、夜”的差值2为0.25-0.75,表明这3词在《现汉》中的义项数量有所增加,但不明显。“彼、女、犬、吾、雨”的差值2为0,表明这5词在《现汉》中的义项数量与古代四部辞书的平均义项数量持平。“方、何、眠、鸟、三、石、言”的差值2是负值,表明这7词在《现汉》中的义项数量略少于古代四部辞书的平均义项数量。

差值1和差值2的均值分别为3.08和3.84,这表明从总体上看,60个基本核心词的义项数量一直在增长,从《说文》《玉篇》《类篇》到清代的《字典》义项平均增加3.08个,而进一步到《现汉》中,这些词的义项又平均增加3.84个。值得注意的是,这是总体情况,具体到每个词上来看也是各有不同的。通过表4可见,大致上,差值1比较大的词,其差值2就会较小;差值1比较小的词,其差值2就会较大,几乎是互补的关系。换句话说,义项的总量是有限的,不可能一直增长,而有些词的义项在清代之前的辞书中增长较快,而有的词的义项在《字典》和《现汉》这两部辞书中增长较快。

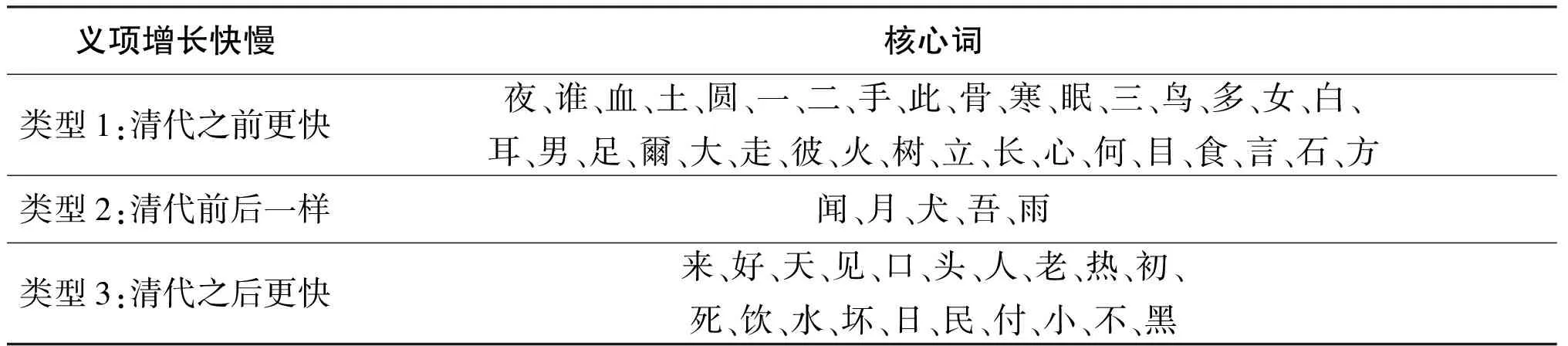

为进一步考察辞书中基本核心词义项增长的不同类型,同时考虑到《说文》《玉篇》《类篇》中的义项总体较少,而《字典》义项总体较多,我们引入差值3来考察辞书中基本核心词义项增长速度的不同类型。差值3的计算方式是,用《现汉》中的义项数减去《字典》中的义项数。然后进一步对比各个核心词差值1和差值3的大小差异。如果差值1和差值3相等,则表明该核心词义项增长在清代之前的辞书中和清代及现代的辞书中速度一样;如果差值1大于差值3,则表明该核心词义项在清代之前的辞书中的增长速度快于在清代及现代的辞书中的增长速度(其中包括在清代之后出现义项数量减少的情况);如果差值1小于差值3,则表明该核心词义项在清代及现代的辞书中的增长速度快于在清代之前的辞书中的增长速度。三种不同的词义增长类型如表5所示。

表5 基本核心词义项增长的三种类型

从表5可见,有5个词的义项增长快慢在清代前后的辞书中速度一样,但具体又分为两个次类型。一类是在五部辞书中义项数量保持不变,“犬、吾、雨”3词在五部辞书中均只有1个义项,词义比较稳定;另一类是在两个时期的辞书中增加的义项数量一致,“闻”在《说文》《玉篇》《类篇》中均只有1个义项,而在《字典》中增加了2个,变为3个义项,在《现汉》中又进一步增加2个义项,变为5个义项。“月”在《说文》《玉篇》《类篇》中均有2个义项,在《字典》中增加了1个,变为3个义项,在《现汉》中又进一步增加1个,变为4个义项。

代词、数词和名词相对来讲更偏向于类型1,本文涉及的6个代词除“吾”属于类型2以外,其余5个代词“谁、此、爾、彼、何”均是在清代之前的辞书中义项增长速度更快,属于类型1。3个数词“一、二、三”与之类似。本文所涉及的25个名词中,属于类型1的有15个,属于类型2的有3个,属于类型3的有7个。

比较有意思的是动词和形容词,它们在类型1和类型3中的数量是相等的,即本文所涉及的11个动词中,“闻”属于类型2,剩余10词属于类型1和类型3的各有5个,本文14个形容词在类型1和类型3中各有7个。本文唯一一个副词“不”是在类型3中。

五、讨 论

本文考察了四部古代辞书和一部现代辞书中60个汉语基本核心词的义项数量,但值得注意的是,古代辞书中所收的词义可能并不全面。我们认为其原因主要有二:

一方面是中国传统的训诂“大多囿于书面语的研究领域,且经学致用曾一度成为它的终极目的,难以自觉地从语言发展的角度去论述”[35]。古代辞书的编纂大多也是服务于经学,例如许慎编纂《说文》最大的目的在于驳斥“今文”学家胡乱解经所造成的谬误,“初,慎以五经传说臧否不同,于是撰为《五经异义》,又作《说文解字》十四篇,皆传于世”[36]。这样的出发点和目的,导致了古代的多数辞书极其注重书面语,而忽视口语。因此,当时的词语除典雅意义外的口语意义、粗鄙意义由于未被记载下来,大多已经失落不可考了。这种现象在《字典》中有所改观,例如对“小”的解释,在四部古代辞书中仅有《字典》收录了“众妾”这一不太典雅的意思:“《诗·邶风》:愠于群小。《注》:小,众妾也。”且不论“愠于群小”的“小”是“小人”还是“众妾”,《字典》收录这一意义显然已经是在众多古代辞书中比较罕见的了。

另一方面是受制于辞书编纂者的主观取舍、知识背景、掌握的文献资料等情况。前文已经说到,《说文》是由许慎一人耗时多年编纂而成,从主观和客观两方面来看都有可能造成词义的漏收。例如“言”字,《说文》的释义为“直言曰言,论难曰语”,也就是“说”的意思。而在《玉篇》中,多出三个义项“辞也、我也、问也”。有学者总结前人的认识,提出《诗经》中的“言”字有三种用法,即用作第一人称代词,用作连词,用作副词词尾[37]。可见在《诗经》时代“言”的意思和用法较为丰富,与《玉篇》中的释义较为吻合,而《说文》却没有收入上述三个义项,是许慎的疏漏,还是他有意只做最基本的释义,已经难以探明了。

需要注意的是,辞书中所收的词义有时候反映的也不完全是当时的词义。换句话说,辞书中的词义具有滞后性。有的词义已经不被当时的人所使用,但还是会被收录在当时的辞书中,尤其是在古代辞书中这种现象更为突出。究其原因,除了上文提到的古代辞书的编纂大多是为解读经学典籍服务外,也与当时大多数学者守旧、追求广博、注重材料积累而轻视归纳总结的治学方法有关。从《玉篇》《类篇》中可以看到,释义几乎必引《说文》,而这在《字典》中更甚,“以《说文》为主,参以《正韵》,不悖古法,亦复便于楷书”是其收字原则之一。除了几乎必引《说文》外,《字典》还广泛地援引经史子集,“广收义据,力求言而有证”[1],但也由此产生了“证”不对“义”、广收叶音、舛误较多等问题[3][38]。《现汉》与之相比,在义项归并、词类标注、用法(口、方、书、古)标注、例句引证等方面体现出诸多现代语言学研究的优秀成果。

尽管辞书中所收的义项并非完全等同于当时的词义,但从古至今辞书中基本核心词义项的增加也大致反映了词语本身意义的增加。有研究指出,词义源于人们对现实世界的认知,人的认知活动为汉语词义的生成和发展提供原动力,社会体制、历史事件、生活习俗、文化积累等因素也是对汉语词义传承发展产生影响的重要参考项,汉语词汇系统、修辞、书面语、汉字等语言学因素也是影响词义发展的原因[35]。在本文所考察的五部辞书中,基本核心词义项数量大致上呈现为上升趋势,既体现出人们认识现实世界的深度和广度,也反映着一些历史、文化的变迁,以及一些语言学因素的作用。这些因素不仅对词义本身产生影响,也对辞书中释义的方式产生影响。例如,“雨”在古代的四部辞书中解释为“水从云下也”或“云雨也”,尚处于描述自然现象的阶段,而《现汉》中解释为“从云层中降向地面的水。云里的小水滴体积增大到不能悬浮在空气中时,就落下成为雨”,已经进入“知其所以然”的阶段,这无疑是得益于现代科学的发展,加深了人们对自然的认识,也影响了辞书释义的方式,至少从现代辞书编纂者和读者的角度都能理解这个释义。

六、结 语

张永言、汪维辉指出:“不对常用词作史的研究,就无从窥见一个时期的词汇的面貌,也无从阐明不同时期之间词汇的发展变化,无以为词汇史分期提供科学的依据。”[28]本文收集了《说文》《玉篇》《类篇》《字典》和《现汉》中60个汉语基本核心词的词义,主要考察了《说文》《玉篇》《类篇》与《字典》之间,以及前四部辞书与《现汉》之间基本核心词的义项数量情况。在五部辞书中每个基本核心词平均有义项数量3.01个,清代之前的三部辞书中基本核心词的义项均值均不足2个,而在《字典》中的义项均值已经达到4.55个,《现汉》中的义项均值为6.08个。

从词类来看,形容词、名词、动词、代词、数词和副词6个词类在清代和现代的辞书中义项均值均有增加,但增加的幅度各有不同,总体上形容词义项数量增加的幅度最大,再者是副词,随后是动词,然后是名词和数词,增加幅度最小的是代词。在《说文》中,仅有7个词有2个义项,其余的53个词均只有1个义项,基本核心词的义项比较单一。在《玉篇》和《类篇》中,基本核心词义项数大于1的词较《说文》有所增加,分别为30个和19个。在《字典》和《现汉》中,基本核心词的义项数量大幅度增加,只剩下少数几个词的义项数量为1个。基本核心词义项增长速度有三种不同的类型。有35个词是在清代之前的辞书中义项增长的速度更快,有5个词的义项增加速度在清代之前和之后的辞书中速度一样,而剩下20个词的义项增长速度则是在清代及之后的辞书中更快。

——评中国第一部楷书字典《玉篇》