早期中华帝国的校雠:从行政程序到文献学方法

马勊思 史达 张欣毓译

摘 要:“校勘学”在中国的起源通常追溯至刘向,他被视作“校雠”等文献学方法的发明者。然而,学者们也注意到“校”与“雠”二词在更早的文献中已经出现过,特别是法律或行政写本中。通过对传世文献和公元前3世纪末至前2世纪初的出土文献进行考察,本文得以揭示后起的文献学方法的行政来源。本文主张刘向采用了行政与法律领域内既成的方法和术语。在刘向之前,这些方法已经存在了至少二百年。

关键词:校雠 刘向 里耶秦简 岳麓秦简 睡虎地秦简

引言

世界上曾创造出大量文献的文化都开发过一些文献学方法,以应对文本衍变、讹谬等问题。就中国传统而言,这类方法的发明被归功于西汉著名学者刘向。“校雠”活动与成帝时期刘向负责校理朝廷藏书密切相关。

自20世纪,特别是70年代以来,大量秦汉时期简牍的出土,为探索这些文献学方法的起源提供了新证据。学者们适时地注意到,在这些出土文献中,特别是在秦代的法律或行政文书中,出现了“雠”与“校”这两个词语。(邓骏捷: 《“校雠”新说》,《图书馆论坛》2012年第1期,第42—46页 ;邓骏捷: 《刘向校书考论》,北京: 人民出版社,2012年;傅荣贤: 《简帛文献中的校雠学义例》,《中国图书馆学报》2007年第3期,第91—94页。)这似乎意味着,刘向在开展编纂工作时运用的这些方法并非由他发明,而是来自于行政与法律领域内既成的方法和术语。在刘向之前,这些方法已经存在了至少二百年。

为了探索中国“校勘学”的起源,本文将基于与刘向校雠方法相关的传世文献以及公元前3世纪末至前2世纪初的出土文献,对“校”“雠”方法的文本证据进行全面考察。不仅上述出土文献描述了这些方法,而且也有出土文献本身经过了校雠,留下了标注、符号等明显的痕迹。本研究将拓展我们对有关校雠的术语与方法的理解,并且揭示后起的文献学方法的行政来源。

一、 刘向编纂工作中的校雠

公元前26年,作为一批学者的领导者,刘向这位享有盛名的西汉学者受命对朝廷藏书开展了规模宏大的校理工作。直至去世前,刘向都在审阅与校雠数量庞大的书简。这些篇卷不仅包括朝廷的收藏,也有一些为其他来源访求所得。刘向之子刘歆继承了这项事业,最终制作了朝廷藏书的定本。据估计,绝大多数目前所知的前帝国时期和帝国早期的中国经典文献,甚至可能是全部,都被这项编纂事业所深刻塑造。刘歆在完成这项长期的事业后编修了目录,这本目前已经佚失的目录成为《汉书·艺文志》的基础。据《艺文志》,我们可以了解由刘向开始的这项工作的规模。《艺文志》囊括了六百余条题名,分为六略三十八种。(《汉书》卷三〇《艺文志》,北京: 中华书局,1962年,第1701—1781页。)通过名为《别录》的编纂奏文,我们仍然可以一窥刘向及其协作者是如何进行编纂实践的。在每本书的校雠、编纂完成后,刘向都会撰写一篇奏文,与定本一并上呈给皇帝。和刘歆编修的目录一样,《别录》如今也只有残篇留存于世。对于《艺文志》列出的六百多部书籍,刘向都曾在某时上呈对应的奏文,但目前所见相对完整的仅余九篇。(马勊思详细研究了这项校雠事业,翻译了《艺文志》全篇,并对目前所见《别录》残篇及英文翻译进行了最为全面的搜集,见Max Jakob Flster, The Imperial Collection of the Former Han and the Origins of Philology in China: A Study of the Bielu, Qilüe and Hanshu Yiwenzhi (《前汉朝廷藏书和中国文献学起源: 〈别录〉〈七略〉与〈汉书·艺文志〉研究》), PhD thesis, Universitt Hamburg, 2016。)

“校雠”(又作“雠校”)一词在这些编纂奏文中非常引人注目,这也是刘向编纂工作的核心。该词通常被理解为“对勘”(to collate)或“通过比较来核查”(to check by means of comparison)。应劭《风俗通义》的一段佚文对“校雠”一词的释义经常被引用: 《風俗通》曰: 案刘向《别录》: 雠校: 一人读书,校其上下得缪误,为校;一人持本,一人读书,若怨家相对,[为雠]。(应劭撰,王利器校注: 《风俗通义校注》,北京: 中华书局,1981年,第495页。这一片段见萧统编,李善注: 《文选》卷六,上海: 上海古籍出版社,1986年,第287页。末尾处的修订基于宋代作品中两则相似的引文:“刘向《别传》曰:‘雠校者: 一人持本,一人读析,若怨家相对,故曰雠也。”(《太平御览》卷六一八,台北: 商务印书馆,1997年影印本,第2906页)“刘向《别录》云:‘雠校书: 一人持本,一人读对若怨家,故曰雠书。”(姚宽、陆游撰,孔凡礼点校: 《西溪丛语家世旧闻》,北京: 中华书局,1993年,第40页))

上文并非摘引自《别录》中的某一篇,而是稍晚的一部论著中对“校雠”一词的解释。据此,仅在刘向去世约二百年之后,该词的确切含义已不再不言自明,而有待专门的解释。应劭并未给出明确的定义,而只是简短地加以描述,这给现代读者带来了新的疑惑。还有部分原因在于,这则材料在流传中略微产生了异文。然而,所有的版本均将“校”和“雠”区分为两种活动。“校”表示一人独自核查一书,而“雠”似乎意味着另一种核查的方式,即两人协作比对独立的两本书,这两本书很可能分属同一文本的不同版本。由此观之,“校”应是一种“核查错误”(proofreading)的方式,只有“雠”才是严格意义上的“对勘”(collation)。也正是对“雠”的描述引发了学者们关于如何理解“雠”的确切特征的讨论。图1 金盆岭二十一号墓出土陶俑(该图采自湖南省博物馆网站,http://www.hnmuseum.com/gallery/node/31/45。)

这场讨论聚焦于“本”和“书”的区别: 二者之一是否是某篇文献的底本(model或Vorlage)或权威文本,以此作为基础来核查同篇文献的其他抄本?抑或两份文稿互有分歧,通过比较来获得这篇文献的定本?

上述问题尚未形成共识,而材料的匮乏更使得解释相互矛盾。有学者将“本”理解为底本,另有学者则认为“书”才是底本。(关于对各种解释的概述,见金甦: 《“一人持本,一人读书”考辨》,《闽江学院学报》2005年第1期,第113—119页。)在尝试克服材料稀缺所带来的挑战时,有学者将1958年出土于长沙金盆岭二十一号墓的晋代陶俑解释为两人正在雠书(见图1)。(邓骏捷: 《刘向校书考论》,第265—266页。该墓年代为公元302年,见湖南省博物馆: 《长沙两晋南朝隋墓发掘报告》,《考古学报》1959年第3期,第84—85、89页。二十一号是此墓的“整理号”,它的“原墓号”是“58长金九”。参见姜生: 《长沙金盆岭晋墓与太阴炼形——以及墓葬器物群的分布逻辑》,《宗教学研究》2011年第1期,第17页。这是此墓偶尔被称为“九号墓”的原因。)

尽管这样的解释很有吸引力,但它完全忽视了这座陶俑作为随葬品放置在墓葬中所处的情境。有学者据所有随葬品组合情况推断,这座陶俑塑造的可能是掌管生死的两位神君(司命和司录),旨在表达墓主人升仙的愿望,这正表现了当时墓葬常见的主题。(姜生: 《长沙金盆岭晋墓与太阴炼形——以及墓葬器物群的分布逻辑》,《宗教学研究》2011年第1期,第17—41页。李慧君同样主张陶俑为两位神君,其造型表现了早期佛教的影响,见《长沙西晋永宁二年墓出土“对书俑”身份再研究》,《宗教学研究》2020年第2期,第253—262页。)

细审描述刘向校雠活动的术语,可以发现在“校雠”和“雠校”之外,“校”也经常单独使用,但“雠”从未独自出现过。实际上,“校”是指对不同文本的对勘。以《艺文志》中的一段记载为例: 刘向以中《古文易经》校施、孟、梁丘经,或脱去“无咎”“悔亡”,唯费氏经与古文同。(《汉书》卷三〇《艺文志》,第1704页。)

此外,《别录》中屡屡用来描述对勘过程的惯用语,也提到了“校”:“以[相]校除复重[……]篇。”(Max Jakob Flster,The Imperial Collection of the Former Han and the Origins of Philology in China, 167.)此处“校”的用法和上述定义相矛盾。也有人主张,“校”和“雠”是一样的方法,二者区别只在于是一人还是两人参与。(邓骏捷: 《刘向校书考论》,第264—265页。另参见傅荣贤: 《简帛文献中的校雠学义例》,第93页。)然而,这只是重申了前引的经典解释。

下一节将在秦代行政的语境中考察“校”与“雠”,并探索刘向采用的校雠方法可能来自何处。本文提出,至少在秦代,这两个词语截然有别,分别用来描述对不同类型文书档案的相异的制度化核查过程。

二、 秦代行政中的校雠

(一) 雠

1. 与“雠”相关的法律规定与行政文书中的描述

迄今为止,最早出现在对勘或核查语境下的“雠”见于秦代的法律和行政文书。以下两个例子出自1975年在睡虎地十一号墓中发掘出土的法律选集: 县上食者籍及它费大(太)仓,与计偕。都官以计时雠食者籍。 仓(《秦律十八种》简37。见睡虎地秦墓竹简整理小组编: 《睡虎地秦墓竹简》,北京: 文物出版社,1990年,释文第28页。)

岁雠辟律于御史。 尉杂(《秦律十八种》简199。见睡虎地秦墓竹简整理小组编: 《睡虎地秦墓竹简》,释文第64页。)

尽管这些简要的规定并未详细描述“雠”的步骤,但仍可就此得出一些结论。首先,“雠”明显是以每年一次的频率定期进行的。每年年底,各官府要向上级提交“计”,这一进行核算工作的时间似乎是“雠”的典型时机之一。其次,“雠”至少适用于两类文书档案: 籍(如食者籍)(户籍、地籍等其他类型的籍同样也需要每年进行一次“雠”,这点在《二年律令》简331—333所记载的汉初律令中有所体现。见彭浩、陈伟、工藤元男编: 《二年律令与奏谳书: 张家山二四七号汉墓出土法律文献释读》,上海: 上海古籍出版社,2007年,第223页;Anthony J. BarbieriLow(李安敦)and Robin D. S. Yates(葉山), Law, State, and Society in Early Imperial China: A Study with Critical Edition and Translation of the Legal Texts from Zhangjiashan Tomb No. 247 (《早期中华帝国的法律、国家与社会: 张家山二四七号汉墓法律文献的研究与校补注释》), Leiden: Brill, 2015, 798—799。)和(某部分)现行的律。再次,不同行政级别的官府与官员参与了“雠”的过程: 第一例中的“雠”由都官执行,这种代表中央政府的机构或坐落于都城,或坐落于郡县;(Anthony J. BarbieriLow and Robin D. S. Yates, Law, State, and Society in Early Imperial China, 123.)第二例则由郡级或都城的御史执行。(如何四维(Anthony F. P. Hulsewé)所言,“御史”一词可以指不同的官员,可能是朝廷的御史大夫,也可能是秦代各郡设立的监御史。参见Remnants of Chin Law: An Annotated Translation of the Chin Legal and Administrative Rules of the 3rd Century B.C. Discovered in Yünmeng Prefecture, Hupei Province, in 1975(《秦法之余: 1975年湖北云梦发掘公元前3世纪秦代法律和行政规定译注》), Leiden: Brill, 1985, 90。关于后者,见游逸飞: 《三府分立——从新出秦简论秦代郡制》,《“中研院”历史语言研究所集刊》第87本第3分,2016年,第461—506页。)

原秦代迁陵县所在地——里耶的一号井中出土了两份行政文书,它们证明了对成文法的“雠”也切实得到执行,并为这幅图景增添了更多细节: 丗一年六月壬午朔庚戌,库武敢言之: 廷书曰令史操律令诣廷雠,署书到、吏起时。有追。·今以庚戌遣佐处雠。敢言之。

七月壬子日中,佐处以来。/端发。 处手。(简8173,见陈伟主编: 《里耶秦简牍校释》第1卷,武汉: 武汉大学出版社,2012年,第104页。)

□年四月□□朔己卯,迁陵守丞敦狐告船官□: 令史GF9CF雠律令沅陵,其假船二GF9D0,勿留。(简64,见陈伟主编: 《里耶秦简牍校释》第1卷,第19页。)

根据这些文书,我们得知“雠”不仅应用于律,也应用于成文法的第二大主要形式,即令。此外,这一过程似乎常常要求下级官府向上级传递使用过的或先前收到的文本以供对勘,在此处的事例中,即律令的抄本。对于库而言,上级官府指的是迁陵县廷;对于迁陵县自身而言,传递的目的地很可能是郡府或郡监御史所在地。(据游逸飞研究,洞庭郡守及洞庭郡监御史的治所可能均位于沅陵,见游逸飞: 《三府分立——从新出秦简论秦代郡制》,《“中研院”历史语言研究所集刊》第87本第3分,第484页及注释96。)

除了通常的将“雠”解释为核查外,有学者主张,至少对于律令而言,“雠”可能指的是将这些文本传布至秦帝国各地的手段之一。(周海锋提出,新律令通常由中央下发至各郡,再下发至各县。为了进一步向下级传布,乡一级行政机构及都官需派人到相应的县抄写律令,然后再向乡、里传达其内容。基于里耶秦简64(见上文),周海锋进一步主张有些律令并非一直传布至县,而是需要在郡府抄写。见周海锋: 《秦律令之流布及随葬律令性质问题》,《华东政法大学学报》2016年第4期,第45—48页。)然而,至少从上文引述的第一份里耶文书可以看出,律令的现行抄本实际上是由基层政府传递到县廷进行“雠”的。而且,当时用来表示“抄写”律等各类文本的词通常是“写”。(关于秦汉行政中有关书写的不同表达,见Thies Staack, “‘Drafting, ‘Copying, and ‘Adding Notes: On the Semantic Field of ‘Writing as Reflected by Qin and Early Han Legal and Administrative Documents”(《“書”、“写”与“署”——秦汉法律、行政文书中“书写”的语义场》), Bamboo and Silk, 2/2 (2019): 290—318。)尽管如此,除了核查现行文本之外,当朝廷下令更改时,“雠”很可能也意味着更新抄本中的旧法和/或抄写新法。

除了籍和成文法之外,地图显然也需要“雠”。正如下面这则残缺的里耶文书所示: (关于此文书为一则法令的断简的观点,见叶山: 《解读里耶秦简——秦代地方行政制度》,《简帛》第8辑,上海: 上海古籍出版社,2013年,第103—104页。) [……]其旁郡县与椄(接)界者毋下二县,以□为审,即令卒史主者操图诣御史,御史案雠更并,定(“定”和“定著”同样出现在刘向的《别录》中,意为确定最终的文本。见Max Jakob Flster,The Imperial Collection of the Former Han and the Origins of Philology in China, 186—187。)为舆地图。有不雠、非实者,自守以下主者[……](简8224+8412+81415。见陈伟主编: 《里耶秦简牍校释》第1卷,第118页。)

正如睡虎地秦律中规定的要对某些律加以核查的情况一样,御史同样要负责“雠”这一程序。(同样,御史指的可能是郡一级的官员,也可能是朝廷的御史大夫(见上文)。游逸飞将此处的御史解释为郡监御史,见游逸飞: 《三府分立——从新出秦简论秦代郡制》,《“中研院”历史语言研究所集刊》第87本第3分,第485—486页。然而,考虑到看起来不止一郡参与其中,地图更可能被郡级之上的机构所核查。因此,我们将此处的御史理解为御史大夫。)尽管这段话缺乏更具体的背景,不过在这一情况下,“雠”看起来是“自下而上”而非“自上而下”运作的。这件事或许出于两郡之间的边界发生了某些变化,于是主管地图的卒史要向都城的御史大夫上呈修订后的地图。(关于“卒史”,见Anthony J. BarbieriLow and Robin D. S. Yates, Law, State, and Society in Early Imperial China, 1105 n. 20。另参见Ulrich Lau(劳武利) and Michael Lüdke(吕德凯), Exemplarische Rechtsflle vom Beginn der HanDynastie: Eine kommentierte bersetzung des Zouyanshu aus Zhangjiashan/Provinz Hubei(《汉初的代表性狱案: 湖北张家山〈奏谳书〉的译释》), Tokyo: Research Institute for the Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA), Tokyo University of Foreign Studies, 2012, 190 n. 923。本例中卒史很可能属于郡一级而非都城,因为各郡似都需要一名卒史来负责下属各县的地图。)御史大夫接着很可能要核查两郡地图的变更是否彼此相合,同时还要确保这些变更被纳入秦整体疆域的地图中。

2. 写本中“雠”的痕迹

除了上述法律规定与行政文书对“雠”的某些特征加以描述或说明外,岳麓书院藏秦简呈现了一些引人注目的编纂活动痕迹,它们可能出自一次或数次“雠”的过程。(周海锋已讨论过一些例子,见《秦律令之流布及随葬律令性质问题》,《华东政法大学学报》2016年第4期,第51—52页。)下文所引三条标题分别写于三枚竹简之上,看起来是一个更大规模的令文合集中的不同篇目或类目: (三枚简均首次发表于《岳麓书院藏秦简》第四卷,但实际上它们似乎属于另外两组简册。这两组简册分别发表于《岳麓书院藏秦简》第五卷“第一组”和第六卷“第一组”(见下文),因此这三枚简同样收录其中。)▌廷内史郡二千石官共令·戊·今庚(陈松长主编: 《岳麓书院藏秦简(肆)》,上海: 上海辞书出版社,2015年,第219页,简375(仅上部的三枚残简);陈松长主编: 《岳麓书院藏秦简(陆)》,上海: 上海辞书出版社,2020年,第68页,简63。)

▌廷内史郡二千石官共令·第己·今辛(陈松长主编: 《岳麓书院藏秦简(肆)》,第212页,简353;陈松长主编: 《岳麓书院藏秦简(伍)》,上海: 上海辞书出版社,2017年,第59页,简62。)

▌廷内史郡二千【石】官共令·第庚·今壬(陈松长主编: 《岳麓书院藏秦简(肆)》,第224页,简390;陈松长主编: 《岳麓书院藏秦简(伍)》,第72页,简98。)

在整体描述令文合集的标题之下,各篇目分别是用十天干来指代的。在这三枚竹简的底部,分别有明显出自不同书手的另外的标注(释文采用斜体)。这些笔迹表明“戊”“己”“庚”三篇的标题相应地被改为了“庚”“辛”“壬”。进行这些修改的原因并不明确,但一种可能的解释为“戊”之前插入了新的两篇,导致“戊”“己”“庚”三篇按照天干的顺序需要“向后移两位”。(陈松长: 《岳麓秦简中的几个令名小识》,《文物》2016年第12期,第61页。这意味着,至少在此令文合集中,不同篇目或类目并非按照时间来排列,而是以内容为标准。尚不清楚这些标题是由中央还是由行政体系中更低层级所定。有关简文更正,马王堆三号墓遣策中随葬品数目的变更提供了相似的例子,见陈松长: 《马王堆三号汉墓木牍散论》,《文物》1994年第6期,第68页。另参看Luke Waring(康路华), Writing and Materiality in the Three Han Dynasty Tombs at Mawangdui(《三座马王堆汉墓的书写与物质性》), PhD thesis, Princeton University, 2019, 188—190。)

另外,在两条令文的结尾处还标注了“重”,(刘向在《别录》中同样使用了“复重”一词来表达重复的文本。见Max Jakob Flster,The Imperial Collection of the Former Han and the Origins of Philology in China, 165—168。)这可能也暗示着“雠”的某一部分过程或由其引发的编纂活动: ● 封书毋勒其事于署。书以邮行及以县次传送行者,皆勒书郡名于署。不从令,赀一甲。 ·卒令丙四 重(陈松长主编: 《岳麓书院藏秦简(陆)》,第170页,简223。标点经过修订。)

● 诸军人、漕卒及黔首、司寇、隶臣妾有县官事,不幸死,死【所令县将】吏刻其郡名槥及署送书可以毋误失道回留。 ·卒令丙卅四 重(陈松长主编: 《岳麓书院藏秦简(陆)》,第170页,简224—225。)

与上述对合集中特定篇题加以更改的案例相若,在令文之下的“重”的标注与令文本身似乎是由不同的书手书写的。这意味着在包括这些令在内的成文法合集中,这两条令文还必定分别出现过至少一次。并且,岳麓书院藏秦简中确实有竹简书有与上述两条令文完全一致的简文。(一枚残简上的简文与上文“卒令丙四”开头相同,见陈松长主编: 《岳麓书院藏秦简(伍)》,第104页,简111。另有简文与“卒令丙卅四”完全相同,见陈松长主编: 《岳麓书院藏秦简(伍)》,第111页,简131—132。)

周海锋根据上述第一个例子指出,“重”这一标注应该是由一个校雠者所加的,并且同一令文的两份完全一致的抄本极有可能出自同一简册。由于两份抄本出自不同的书手,这一现象可以被解释为,当两名书手在合作抄写时,没有意识到他们二人重复抄写了一些令文。(周海锋: 《秦律令之流布及随葬律令性质问题》,《华东政法大学学报》2016年第4期,第52页。实际上,周海锋未曾讨论到,第二个例子可能同样属于这一情况。注有“重”的两支竹简上的令文看起来出自同一书手,而与之相同的两个抄本显然由另外一人书写。)这一意见十分合理。并且,关于同一条令的两份抄本,它们的竹简尺寸以及编绳痕迹的数量和位置都一致,所以有可能均曾属于同一简册。尽管如此,相关结论目前难以得到证实。(岳麓秦简的整理小组将以上提到的两条令和它们的“副本”分别归属于第五卷“第二组”和第六卷“第四组”。迄今为止,这两组竹简尚未被切实复原为原来的简册。)因此,我们并不能肯定究竟是为了避免重复而比较、核查了两份独立简册的内容,还是有人在通读/核查单独一份简册时发现了重复的内容。

上述例子明白无误地证明了两件事。首先,秦代连续颁布新的法律,而为了将其传布到行政体系中的各基层,数不胜数的抄写过程是必不可少的,这注定会导致相当程度的文本讹变、缺失和重复。其次,为了平衡这一趋势,“雠”就成为了一道非常必要的程序。

近期出版的岳麓书院藏秦简最后一卷中有一枚简,根据整理者的研究,应归属第四卷《亡律》一篇。那枚简的背面写有“丗二年已雠”这样一句话。(陈松长主编: 《岳麓书院藏秦简(柒)》,上海: 上海辞书出版社,2022年,第179页,简C182+C183。这是英文原文发表后据新材料进行的补充与修改。英文原文写道:“就目前公布的材料而言,不能确定岳麓秦简中部分或全部律令经过了‘雠。” )所以现在可以确定,至少《亡律》经过了“雠”。另外,还能发现其他线索。首先,有证据表明一些简文经过了修订。比如《亡律》的简文多处经过修改,其中许多可能是由于系统性的校订,某些特定词语和表达全部都经过了修改或更新。(关于这些修订的概述,见纪婷婷、张驰: 《〈岳麓肆·亡律〉编联刍议》,《出土文献》第13辑,上海: 中西书局,2018年,第250—252页。感谢唐俊峰指出,在岳麓秦简第六卷中,许多竹简在令文开头或中部留有空白。这些空白并非由于疏漏,而可能意味着在“雠”的过程中删除了一些简文,即清除了不再有效或不再需要的部分。相关例子参见陈松长主编: 《岳麓书院藏秦簡(陆)》,第84—85页,简111、129。)至少有一部分很可能追溯至公元前221年秦帝国建立后对行政术语的变更。其次,许多写有令文的岳麓秦简上带有垂直线形符号,这些可能是在校雠过程中使用的符号(见图2):

图2为岳麓秦简第五卷“第一组”简85—92(从右至左)的底部。与简86、89和91上的符号相近似者不仅见于同组其他竹简,也见于第五卷“第三组”、第六卷“第一组”和“第四组”。(这些符号另见陈松长主编: 《岳麓书院藏秦简(伍)》,第29—30、168页,简65、76、84、301;陈松长主编: 《岳麓书院藏秦简(陆)》,第33—34、159页,简36、42、47、53、58、217。简217上的符号与其他有所不同,呈现出钩形而非竖线。整理小组认为两种形式均为“校雠符号”。见陈松长主编: 《岳麓书院藏秦简(伍)》,第77页注释78;陈松长主编: 《岳麓书院藏秦简(陆)》,第183页注释4。)此处值得回顾的是,上文提及的修改篇题的竹简同属于第五卷“第一组”或第六卷“第一组”,而注有“重”的竹简属于第六卷“第四组”。由此看来,这些符号越发有可能与“雠”相关。

实际上,与之非常相似的符号也见于公元前2世纪上半叶的墓葬中出土的遣策,例如凤凰山八号墓所出遣策(见图3):(关于这组或其他遣策中的“核对符号”,另参见Tian Tian(田天), “From ‘Clothing Strips to Clothing Lists: Tomb Inventories and Western Han Funerary Ritual”(《从“衣物简”到衣物疏——遣策与西汉的丧葬礼仪》), Bamboo and Silk, 2/1(2019): 52—86。)

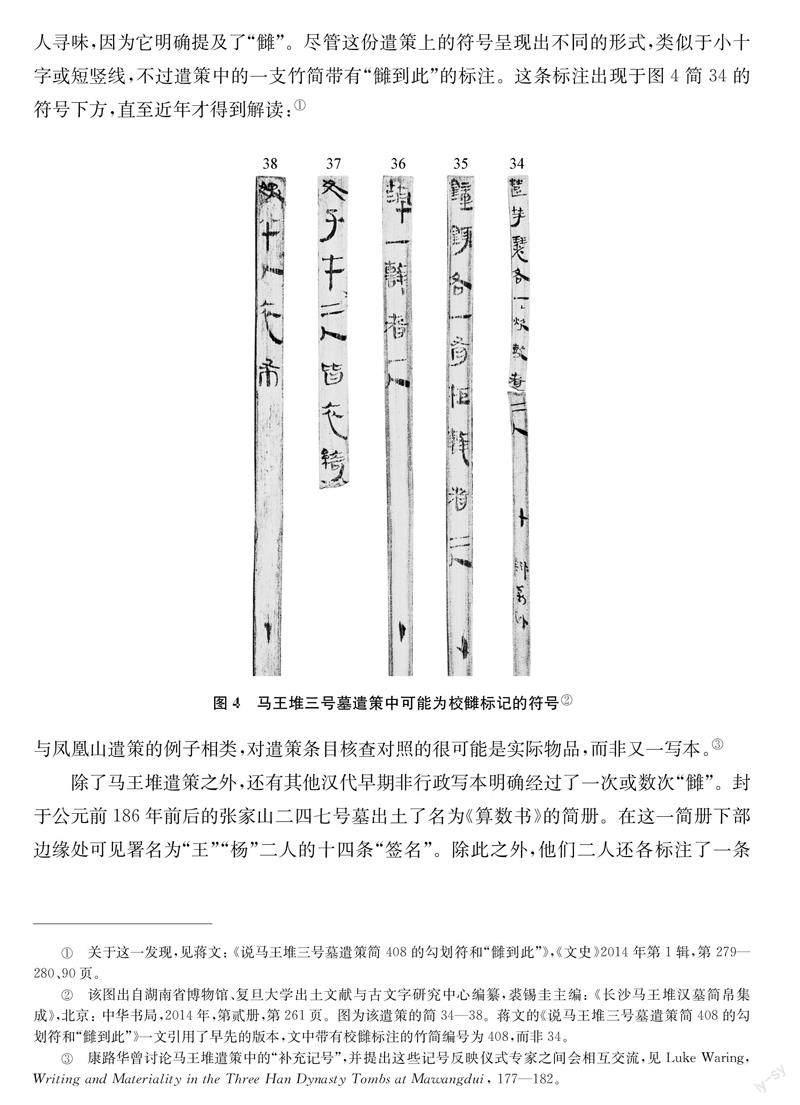

这些线形符号有时画于竹简中部(如图3所示),有时位于竹简极靠近底部的位置。有些学者将之解释为“(依据遣策)核对器物做的记号”。(湖北省文物考古研究所编: 《江陵凤凰山西汉简牍》,第13页。)马王堆三号墓出土遣策的例子甚至更耐人寻味,因为它明确提及了“雠”。尽管这份遣策上的符号呈现出不同的形式,类似于小十字或短竖线,不过遣策中的一支竹简带有“雠到此”的标注。这条标注出现于图4简34的符号下方,直至近年才得到解读:(关于这一发现,见蒋文: 《说马王堆三号墓遣策简408的勾划符和“雠到此”》,《文史》2014年第1辑,第279—280、90页。)

与凤凰山遣策的例子相类,对遣策条目核查对照的很可能是实际物品,而非又一写本。(康路华曾讨论马王堆遣策中的“补充记号”,并提出这些记号反映仪式专家之间会相互交流,见Luke Waring, Writing and Materiality in the Three Han Dynasty Tombs at Mawangdui, 177—182。)

除了马王堆遣策之外,还有其他汉代早期非行政写本明确经过了一次或数次“雠”。封于公元前186年前后的张家山二四七号墓出土了名为《算数书》的简册。在这一简册下部边缘处可见署名为“王”“杨”二人的十四条“签名”。除此之外,他们二人还各标注了一条“已雠”,以说明完成了核查。(Daniel Patrick Morgan and Karine Chemla, “Writing in Turns: An Analysis of Scribal Hands in the Bamboo Manuscript Suan shu shu 筭数书 (Writings on Mathematical Procedures) from Zhangjiashan Tomb No. 247”(《张家山247号墓汉简〈算数书〉写手再探》), Bamboo and Silk, 1/1(2018): 155。二人还提出,这些“签名”并不一定由王、杨本人书写,见Daniel Patrick Morgan and Karine Chemla, “Writing in Turns,” Bamboo and Silk, 1/1(2018): 162。)此外,竹简下缘和/或简文主体处的点看起来是在标识错误,它们很可能是在核查过程中所加的。(Daniel Patrick Morgan and Karine Chemla, “Writing in Turns,” Bamboo and Silk, 1/1(2018): 162—164. 未正式发表的北京大学藏秦简牍中,一些记载数学文献的竹简(属于“卷四”)底部也有相似的符号。见北京大学出土文献研究所: 《北京大学藏秦简牍概述》,《文物》2012年第6期,第70页,图二;韩巍、邹大海: 《北大秦简〈鲁久次问数于陈起〉今译、图版和专家笔谈》,《自然科学史研究》2015年第2期,第237—239页。)墨子涵(Daniel Morgan)和林力娜(Karine Chemla)曾对这份简册进行字迹分析,提出:“一、 《算数书》这个文献和这个写本并不是私人的创造而是至少三到五个人的共同创造;二、 这个创造是经过一定审查的,并非随意的。”(Daniel Patrick Morgan and Karine Chemla, “Writing in Turns,” Bamboo and Silk, 1/1(2018): 168. )

总而言之,“雠”在秦朝很可能是比较两版(或多版?)文本或地图的行政程序。“雠”的主要目的显然在于控制特定的、有一贯规范的文献,尤其是成文法,使其文本统一,传布均衡。对这些文本,以及某些同样对帝国行政意义重大的地图、簿籍加以校雠,似乎是合乎情理的。到目前为止,没有迹象表明“雠”也涉及写本的物质特征。如岳麓秦简律令所示,竹简长度和编绳数量或位置在一定程度上的不同意味着物质特征方面的相对自由。我们可以进一步设想,“雠”通常并不包括比较一份文本的两个具有相同地位的抄本,而是就更为权威的抄本对某一个版本进行比较与核查(以及必要时的修订与更新)。权威版本意味着包含正确的和最新的信息。“雠”通常由更高级的机构完成的事实同样支持了这一观点。

还应注意的是,至迟在公元前2世纪早期,“雠”也应用于行政之外的领域。遣策和可能产生于师生场景(Daniel Patrick Morgan and Karine Chemla, “Writing in Turns,” Bamboo and Silk, 1/1(2018): 152—190.)中的《算术书》均保留了实践“雠”的证据,这意味着“雠”传播到了“非官方”场合。然而,尚没有证据表明此时“雠”曾应用于文学文本。(从古墓出土的文献来看,可以肯定遣策不是墓主生前所擁有的,而是专为墓葬制作的简册。因为也有遣策经过了“雠”,所以出土文献有“雠”的痕迹不能排除它们为墓葬所制作的可能性。参见周海锋: 《秦律令之流布及随葬律令性质问题》,《华东政法大学学报》2016年第4期,第51—52页。)

(二) 校

“校”一词经常见于秦代法律和行政文献中,事实上它出现得远比上述的“雠”更为频繁。“校”被释作“核查”、“通过比较进行稽核/核查”或“交叉核查”等,不一而足。(分别参见Anthony F. P. Hulsewé, Remnants of Chin Law, 49 n. 2; Anthony J. BarbieriLow and Robin D. S. Yates, Law, State, and Society in Early Imperial China, 743, 752 n. 56, 824; Ulrich Lau and Thies Staack, Legal Practice in the Formative Stages of the Chinese Empire: An Annotated Translation of the Exemplary Qin Criminal Cases from the Yuelu Academy Collection(《中華帝国形成期的司法实践: 岳麓书院所藏秦司法案例译注》), Leiden: Brill, 2016, 7 n. 32。上述论著似乎同样认同“校”有时写作“效”,例如标题“效律”被释为“核查之律”。)1975年睡虎地十一号墓出土的秦代写本中包含了一些法律规定,我们得以了解“校”进行的背景。(其中大部分可见于“效律”。参见《秦律十八种》简162—178和《效律》两组简册。睡虎地秦墓竹简整理小组编: 《睡虎地秦墓竹简》,释文第57—59、69—76页。)下面的规定即为一则示例: 计校相缪(谬)殹(也),自二百廿钱以下,谇官啬夫;过二百廿钱以到二千二百钱,赀一盾;过二千二百钱以上,赀一甲。(《效律》简56—57。见睡虎地秦墓竹简整理小组编: 《睡虎地秦墓竹简》,释文第76页。)

上面这段话已经指出了与“校”密切相关的行政程序,即“计”。秦代(和汉代)行政体系的主要支柱之一就是所谓的“上计”制度,即最基层的官府每年必须将有关国家资产的各类账目上报给县廷和郡府,最终呈至朝廷。(关于上计制度,见Michael Loewe(鲁惟一), The Men Who Governed Han China: Companion to A Biographical Dictionary of the Qin, Former Han and Xin Periods(《汉帝国的统治者: 秦、前汉与新莽时期传记辞典指南》), Leiden: Brill, 2004, 44—46。关于秦代的计,或参见黄浩波: 《里耶秦简牍所见“计”文书及相关问题研究》,《简帛研究 二〇一六(春夏卷)》,桂林: 广西师范大学出版社,2016年,第81—119页。)这种记录国家收支动态的方式对日常行政的诸多方面来说都至关重要,比如人力和物质资源(如徒隶、武器、工具和资金)的分配。为了防止腐败、资源滥用及其他负面影响,“计”必须受到核查。不论是复核“计”先前的计算结果的过程,还是作为这一核查程序基础的特定文书,均被称为“校”。(陶安あんど: 《里耶秦简における“校”·“校券”と“责券”に关する觉書》, http://www.aa.tufs.ac.jp/users/Ejina/note/note17(Hafner).html,2016年8月9日。)理想的情况是,“计”的计算结果和“校”所得不会“相缪/谬”。当然,事实并非总是如此。

近来对里耶行政文书的研究进一步揭示了基层行政中复杂的计、校体系。研究发现,至少存在利用不同原始档案的两类“计”。一方面,关于人力资源交换(如徒)的“计”基于每日和每月的“簿/薄”编制而成,如“作徒簿”;另一方面,关于粮食或工具等物质资源交换的“计”根据为每次交换而制作的“三辨券”中的一辨编制而成。(黄浩波: 《里耶秦简牍所见“计”文书及相关问题研究》,《简帛研究 二〇一六(春夏卷)》,第81—119页。张驰曾指出,无论官府在何时处理或接收谷物、钱财等,该官府都需要准备分剖为三的券。券的一辨保留在该官府内(如少内、仓),一辨保留在参与交换的另一方手中,第三辨,即位于中间的中辨券,上交给县廷。张驰: 《里耶秦简所见券类文书的几个问题》,《简帛研究 二〇一六(秋冬卷)》,桂林: 广西师范大学出版社,2017年,第131—132页。关于秦代的券和计,另参见曹天江: 《秦迁陵县的物资出入与计校——以三辨券为线索》,《简帛》第20辑,上海: 上海古籍出版社,2020年,第189—226页。)这种文书的副本或其本身的一部分,即所谓的“校簿”和“校券”,会定期被提交给县廷以作为“校”这一程序的基础。各种职能的“曹”作为县廷及其下属机构的中介,实际上负责了“校”这项工作。(黎明钊、唐俊峰: 《里耶秦简所见秦代县官、曹组织的职能分野与行政互动——以计、课为中心》,《简帛》第13辑,上海: 上海古籍出版社,2016年,第141—151页。尽管张驰设想县廷使用中辨券进行“计”,然而这些券似乎更有可能被用来“校”下属机构提交的“计”(此“计”依据的是这些下属机构持有的券),见曹天江: 《秦迁陵县的物资出入与计校——以三辨券为线索》,《简帛》第20辑,第189—226页。若情况确实如此,那么“校券”就可以等同于“中辨券”。)在接近年底时,这项工作得以完成,核查后的“计”以更综合的形式提交给郡,再进而呈至都城。

“校”的基本原则似乎是要通过另一次独立运算对“余”进行核查,即考察每份“计”的最终数额。官府定期向县廷提交上文提及的文书副本,就券而言则是提交文书本身的一部分,承担相应职责的“曹”据此进行独立计算。因此,在秦代行政中,“校”主要是指上级官府进行的计算过程,其结果接下来要与下级官府“计”中的原始计算结果相比较。在副本/相同抄本的意义上,这两次计算所依据的原始档案“完全一致”,但是在不同的官府进行,并且由不同的人完成。

总而言之,就其构成一种“平行会计”而言,“校”这种行政程序与数量、计算密切相关,其目的在于对“计”进行交叉检查或重复核查。因此,“校”主要针对簿和券,它们构成了两次计算所依据的源文书。因为核查由上级官府进行,“校”的结果很有可能超过或推翻了“计”所提交的数值。因此,与“雠”相类,“校”的步骤之一也是将已核查的文本与未经核查的文本进行比较。然而,区别在于“校”还包括之前制作这些已核查文本的过程。

结论

本文关于秦代行政中“雠”与“校”的发现可概括如下:

1. “雠”主要针对文本(或图画/地图),而“校”主要针对数字;

2. “讎”应用于律、令、籍和图,而“校”依据簿与券应用于计;

3. “雠”与“校”均由抄写或起草待核查文书者的上级官府所实施,并且二者似乎均为定期进行,至少每年年底开展一次;

4. “雠”指的是将未经核查的文本与已核查的文本进行比较(必要时也会对未经核查的文本进行修订或更新),(地图在这里可能是个例外,原因在于,特别是在上文描述的自下而上的过程中,何者为矛盾之处的“正确”版本在一开始可能并不明确。反而,在此情况下,“雠”必须首先进行不偏不倚的比较。只有当在显示同一地区或至少区域有所“重叠”的两张地图上,行政单位之间的边界走向等产生差异时,进行“雠”的人才会确定一个版本。此外,我们在汉代遣策的例子中已经看到,很可能并不是两个文本相比较,而是一个文本与其所指的实际物品相比较。)而“校”很可能包括创造已核查文本的过程,并将之与未经核查的文本进行比较(并在此基础上修订后者)。

遗憾的是,根据现有的证据无法断定“雠”与“校”究竟是如何进行的,特别是它们是由一人单独完成,还是由两人或更多人组成的团队合作——这指的是多人共同完成一项特定的任务,而非在同一时间分别进行。正如本文开篇所示,这是“经典”定义中“雠”与“校”形成对比的主要标准。

回到行政背景下的“校”与“雠”的区别如何影响刘向的校雠方法这一问题,值得探讨的是“底本”的问题。现有的资料并未真正告诉我们,刘向是如何以及为何将某些文本确定为“权威文本”或“底本”的。然而,刘向似乎倾向于以“中书”或“古文”书写的文献对勘其他的文本。显然他通常认为前两者最为可靠。我们有理由认为,在阅览所有可用文献的过程中,刘向选择了一个底本作为他随后工作的基础。(Max Jakob Flster,The Imperial Collection of the Former Han and the Origins of Philology in China, 161—164.)

根据作为行政程序的“校”和“雠”的相关发现,我们将提出以下假设。如果“校”最初指的是创造或确立一个可靠的文本,借此在第二步中可以对另一文本(甚至可能是更多文本?)进行核查,那么在刘向工作的语境中,“校”可能指的是分别审查各个文本的初步阶段,这可能是为了识别或确立最适合的底本。在另一步骤中,这个初步确立的抄本可以与其他文本进行比较,这一步骤可以被恰如其分地称作“雠”。(清代学者臧琳已经表达过类似的观点。见邓骏捷: 《刘向校书考论》,第264页。臧琳主张“雠”意味着一人朗读一个版本,另一人根据读出的版本目测核查或改正另一抄本,在此之前进行目测核查——“校”。提出这一假设的原因在于,许多词发音相同,但写法不同。)

然而,尽管这一假设并不与开篇提及的“校”与“雠”的经典定义相矛盾,不过我们必须留意,在《别录》的一些篇目中“校”被用作“雠”的同义词,这与本假设并不相符。造成这一明显矛盾的原因究竟是我们所掌握的资料中的文本讹谬,还是秦代到西汉晚期“校”与“雠”含义的变化,抑或是出于其他原因,还有待进一步探索。(篇幅所限,我们在本文范围内暂不进一步深入讨论秦代与西汉晚期之间的材料。)

至少可以确定的是,刘向采用的校雠方法并非他的新发明,而可以追溯到最晚在公元前3世纪末就已普遍采用的行政程序。其他用于描述行政程序的术语同样与刘向校勘工作的术语相匹配的事实,进一步证实了这一观点,例如《别录》中的“定”或“定著”,“重”或“复重”。(另外值得留意的是,在秦代行政中,“校”的结果记载在“录”中。见黎明钊、唐俊峰: 《里耶秦简所见秦代县官、曹组织的职能分野与行政互动——以计、课为中心》,《简帛》第13辑,第143—145页。刘向的编纂奏文被称为《别录》。)因此,本文的这一例子可以说明,最初在行政领域中制定的程序逐渐被其他领域采用,为文献学的发展开拓了机会。附记:感谢劳武利(Ulrich Lau)与唐俊峰的有益评论与建议。本文原以“Collation in Early Imperial China: From Administrative Procedure to Philological Tool”为题发表于Joerg B. Quenzer主编的Exploring Written Artefacts: Objects, Methods, and Concepts (Berlin: de Gruyter, 2021, 889—912),感谢张欣毓女士的中文翻译!

(责任编辑: 徐衍)

本项研究中史达受到德国科学基金会(DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft)的德国大学卓越计划(Germanys Excellence Strategy)卓越集群EXC 2176 “Understanding Written Artefacts: Material, Interaction and Transmission in Manuscript Cultures”(项目编号: 390893796)的资助。这项研究是在汉堡大学写本文化研究中心(CSMC)的范围内进行的。)