从“GF8A2”诸字研究述议

贺张凡

摘 要:古文字中部件“GF8A2”有三种写法,中部分别作“”“氵”“s”形;“GF8A2”出现在“朝”“GF8AC”“GF8AD”“GF8AE”“GF8AF”“GF8B0”“GF8B1”“GF8B2”“GF8B3”“GF8B4”“GF8B5”“GF8B6”等字中;“GF8A2”作聲符时可与“龠/翟”声系相通。楚帛书残片中“二GF8AD”当读为“二耀”,“GF8AD”“GF8AE”用作姓氏时可读为“赵”,“GF8B1”“GF8B2”“GF8B3”当释为“GF8B7/GF8B8”,“GF8B4”可释为“GF8B9/曜”。学界目前对“GF8A2”的来源有“朝”“盗”两种意见。传抄古文“躍”字为篆文“盗”上部所从,“”与“GF8A2”的关系有待研究。

关键词:GF8A2 朝 躍 盗 楚简

古文字中有一系列从“GF8A2”之字,一直受到学界关注。由于所涉字形较多,材料时间跨度较广,学界讨论颇多。在考释过程中,各学者既提供了不少富含创见的思路,同时也遗留了一些尚未解决的问题。随着出土资料的日渐丰富,有从“GF8A2”之字新见于简帛及铜器铭文中,此系列字相关论文迭出,讨论不断,目前仍是古文字研究中的热点问题。本文拟对从“GF8A2”诸字的释读意见作出评述,并对其中存在的问题提供一些参考意见。

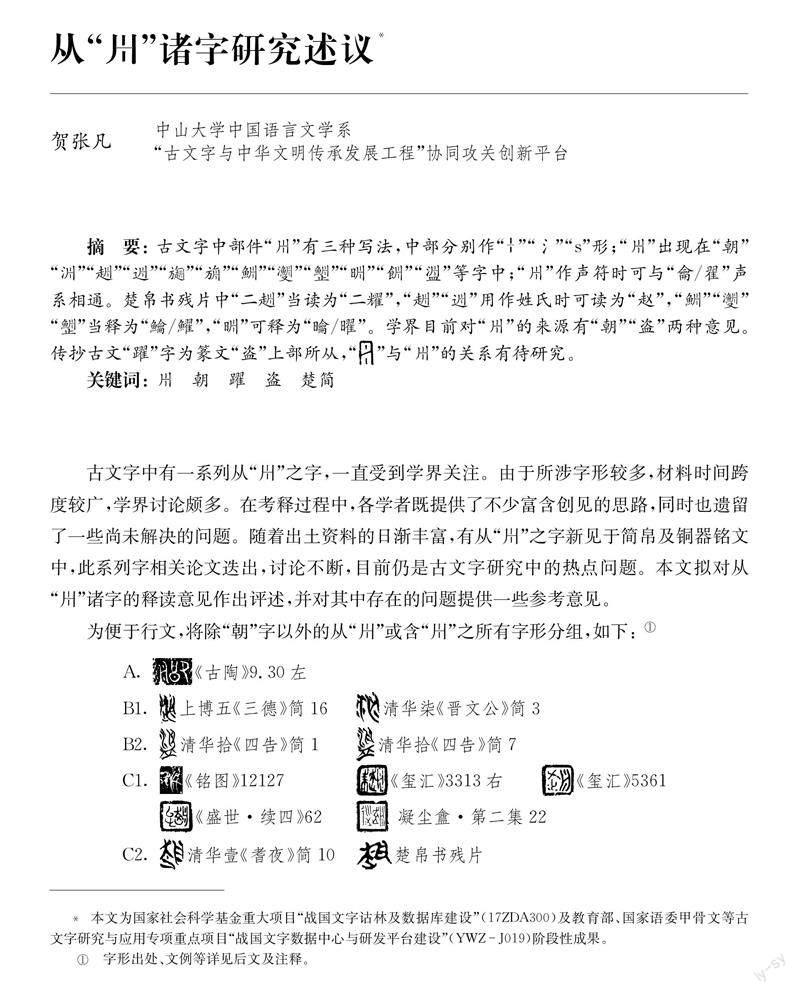

为便于行文,将除“朝”字以外的从“GF8A2”或含“GF8A2”之所有字形分组,如下: (字形出处、文例等详见后文及注释。)A. 《古陶》9.30左

B1. 上博五《三德》简16 清华柒《晋文公》简3

B2. 清华拾《四告》简1 清华拾《四告》简7

C1. 《铭图》12127《玺汇》3313右《玺汇》5361

《盛世·续四》62 凝尘盦·第二集22

C2. 清华壹《耆夜》简10 楚帛书残片

C3. 包山简86

C4. 《铭三》584 《铭三》585

C5. 《铭图》3036 《铭三》551

C6. 《铭三》1436

D1. 包山简170

D2. 《铭图》16908

《铭图》16909 《铭图》17618 《铭三》1435(此形中部横笔略残,但仍可看到部分笔画。)

D3. 《铭续》178

E. 《玺汇》329右上

F. 《玺汇》3094右

“GF8A2”在“朝”字中大量出现,学界在讨论“GF8A2”的过程中均与“朝”字联系。本文亦选取各阶段不同写法对“朝”字进行梳理,代表字形如下: (刘钊主编: 《新甲骨文编(增订本)》,福州: 福建人民出版社,2014年,第405页;董莲池编著: 《新金文编》,北京: 作家出版社,2011年,第860—862页;徐在国、程燕、张振谦编著: 《战国文字字形表》,上海: 上海古籍出版社,2017年,第953—954页。)甲骨文: 《合》33130

《合》23148《合》29092

西周金文: 大盂鼎,《铭图》2514

利簋,《铭图》5111

夨令尊,《铭图》11821乖伯簋,《铭图》5385

战国文字

(含春秋): 子犯钟A丙,《铭图》15202朝歌右库戈,《铭图》17059

清华壹《耆夜》简12上博二《昔者君老》简1

《玺汇》2657《秦风》57

上述B1、B2、C2、C3、D1等字同篇中亦有“朝”字。通过与同篇“朝”字写法的对比,可明确书写因素对字形的影响。对比如下: (清华大学出土文献研究与保护中心编,李学勤主编: 《清华大学藏战国竹简(柒)》,上海: 中西书局,2017年,第37、38页;清华大学出土文献研究与保护中心编,黄德宽主编: 《清华大学藏战国竹简(拾)》,上海: 中西书局,2020年,第27、29、30页;清华大学出土文献研究与保护中心编,李学勤主编: 《清华大学藏战国竹简(壹)》,上海: 中西书局,2010年,第67、68页;湖北省荆沙铁路考古队: 《包山楚简》,北京: 文物出版社,1991年,图版38、66、77。)清华柒《晋文公》简3

清华柒《晋文公》简2

清华拾《四告》简1清华拾《四告》简6

清华拾《四告》简7

清华壹《耆夜》简10清华壹《耆夜》简12

包山简86包山简145

包山简170

需要说明的是,本文的“GF8A2”实际上包括三种形体: 一种为中部作典型的“”形,“朝”及A—F组诸字常见;另一种中部作“氵”形,除在“朝”字中出现外,C2及C4作此形;最后一种中部作“S”形,在“朝”字和B2出现。从B组和C组及上揭字形来看,三种形体在本文讨论诸字中的构形作用基本无别,只是受到了时段及文本书写系统的影响(部分论证详后文)。

一、 “GF8A2”“GF8AC”

A组字形中“GF8A2”当为独体字,右字不识。顾廷龙《古匋文孴录》释A为“舟”,于左部摹写原形。(顾廷龙著,《顾廷龙全集》编辑委员会编: 《顾廷龙全集·著作卷: 说文废字废义考 古匋文孴录》,上海: 上海辞书出版社,2016年,第577页。)陈汉平认为:“GF8A2字所从为水形,此水形中部从一横将字上下二分之,表示潮汐之消长,故此字当释为潮汐之潮,此为象形兼会意字。《说文》 ?樢6字从舟作,即为从GF8A2之字形讹变。”(陈汉平: 《屠龙绝绪》,哈尔滨: 黑龙江教育出版社,1989年,第338—339页。)王恩田《陶文图录》释文为“□渊”,将其释为“渊”。(王恩田编著: 《陶文图录》,济南: 齐鲁书社,2006年,第1704页。)此分字方式得到了学界认可。(详可参后文引述诸家论“GF8DF”之文。)近年,张振谦提出了新的分字方式,将此字形分为

两个部分,隶定为“叩GF8B4”。(张振谦: 《燕陶文考释九则》,《印学研究》第7辑,北京: 文物出版社,2015年,第223页。)从拓片布局來看,中部部件黏合紧密,应是一个整体,这种分字方法是可待商榷的。我们赞同将“GF8A2”视为单字的看法。

B1“GF8AC”第一次出现在《上海博物馆藏战国楚竹书(五)》的《三德》篇简16,文例为: 敚(夺)民旹(时)GF8BA(以)水事,是胃(谓)GF8AC。(马承源主编: 《上海博物馆藏战国楚竹书(五)》,上海: 上海古籍出版社,2005年,第299页。)

该篇整理者李零认为“末字的右半是川旁的另一种写法”,读为“顺”。(马承源主编: 《上海博物馆藏战国楚竹书(五)》,第299页。)范常喜指出简文可与《吕氏春秋·上农》篇对读,其中“夺民时以水事,是谓GF8AC”对应传世本为“夺之以水事,是谓籥”。认为此节用韵,传世本此处作‘籥,而且“简文与此相押韵之字为‘乐‘嚣,可见整理者的说法不一定准确。此字当是一同‘籥‘乐‘嚣韵部相近之字,但究竟何字?仍待详考。传世本作‘籥亦不易解。”(范常喜: 《〈上博五·三德〉札记三则》,简帛网,2006年2月24日。)后将简本“GF8AC”和传世本“籥”均读作“躍”,训为跃进、冒进。(范常喜: 《简帛探微: 简帛字词考释与文献新证》,上海: 中西书局,2016年,第284—285页。)由于简文与传本有对读,可知此处作为声旁的“GF8A2”可与“龠”通。

吴振武联系两周金文与朝歌右库戈的“朝”字形,认为“这种从河川形偏旁的‘朝字,实即‘潮之本字”。(吴振武: 《燕国铭刻中的“泉”字》,《华学》第2辑,广州: 中山大学出版社,1996年,第47—48页。)B1“GF8AC”出现后,陈斯鹏认为“GF8A2”即“潮”的象形初文,状潮水涌动之形,并将《三德》篇中的B1“GF8AC”读为“淖”,解为污浊、沉溺之义。同时,将B1“GF8AC”与A、C1、C3、D1、D2联系了起来,兹转引论“GF8A2”部分如下: 其实应即“潮”的象形初文,状潮水涌动之形,其演变轨迹略如图示,清晰可辨: 、、、、古文给这个“潮”之象形初文加注了朝旦的“朝”之初文作为声符,便成了上举所谓“朝”字(其实是借“潮”为“朝”)。这一系列到了篆文变成了“从倝、舟声”,《说文》以之为朝旦的“朝”的正字。金文“朝(潮)”字有时还把其中“潮”之象形初文部分换作“川”,如: (利簋) (夨令方尊)这大概就是造成“潮”的象形初文被误解为“川”之异体的原因。其实“朝(潮)”字还可以改从“水”作,如: (盠方彝“廟”字所从) (陈侯因GF8BB敦)后来《说文》“潮”字正篆即承此体。所以不难看出,“潮”之从“川”或从“水”,其性质应该是一样的,就是用一个表示义类的偏旁替换掉其示源偏旁,从而使该字成为一个纯粹的形声字。(陈斯鹏: 《读〈上博竹书(五)〉小记》,简帛网,2006年4月1日。)

陈斯鹏认为金文中常见的“朝”是“潮”的象形初文加注朝旦的“朝”初文作声符,有时“潮”的象形初文可换作“川”或“水”。陈剑有类似的意见,但与陈斯鹏仍有不同: 据现有数据可推出的合理结论当为,战国文字中的单字“GF8A2”和作偏旁的那些“GF8A2”,实际上就是从金文那种虽常用为“朝”但本系为“潮汐”之“潮”所造的本字(本从“川”后来演变作“”类形体)中拆分出来的,也可以说是由“”类写法的“朝/潮”字省略而来的。“GF8A2”之字形虽然本是由“川”变来的,但实际上所代表的单字或偏旁是“朝/潮”(“朝/潮”与“籥”音近可通没有问题)。(陈剑观点见于魏宜辉: 《说“盗”》,《语言研究》2014年第1期,第38页。)

可见,陈剑认为“GF8A2”本身非“朝/潮”之初文,而是“拆分”或“省略”而来。苏建洲赞成释“GF8A2”为“潮”的观点,并举出相关通假例证认为西周宰兽簋“攸勒”之“攸”之所以写作是因其从攴、潮声。(苏建洲: 《利用〈上博竹书〉字形考释金文二则》,简帛网,2007年11月3日;苏建洲: 《〈上博楚竹书〉文字及相关问题研究》,台北: 万卷楼图书股份有限公司,2008年,第134—138页。)魏宜辉本认为“GF8A2”为“激”之初文,后支持释“潮”。(魏宜辉: 《试析古文字中的“激”字》,简帛网,2006年3月29日;魏宜辉: 《说“盗”》,《语言研究》2014年第1期,第37—40页。)

新近公布的《清华大学藏战国竹简(柒)》的《晋文公入于晋》篇简3中又一次见到了B1“GF8AC”。文例为: 或昷(明)日朝,命曰:“为GF8BC(稼)GF9BE(GF9BF)古(故),命GF8AC(瀹)旧泃(沟)、增旧芳(防),四GF8BD(封)之内皆肰(然)。”(清华大学出土文献研究与保护中心编,李学勤主编: 《清华大学藏战国竹简(柒)》,第38、101页。)

整理者注:“GF8AC,从潮省声,读为‘瀹。《孟子·滕文公上》‘禹疏九河,瀹济漯而注诸海,赵岐注:‘瀹,治也。”(清华大学出土文献研究与保护中心编,李学勤主编: 《清华大学藏战国竹简(柒)》,第102页。)整理者读作“瀹”文从字顺。《晋文公入于晋》此例的释读再次表明,“GF8A2”不仅可以作为部件出现在“朝”等字中,其作为声符使用时也可与“龠”相通。

二、 “GF8AD”“GF8AE”

C1“GF8AD”以往见于晋系铜壶铭文及两方晋玺中。近年新公布的两方玺印中又出现了此字,一方属晋,一方国别待考。五处用为姓氏或单字,文例如下: GF8AD君启妾(GF9C0君启妾壶,《铭图》12127(吴镇烽编著: 《商周青铜器铭文暨图像集成》,上海: 上海古籍出版社,2012年,第21卷,第477页。))

GF8AD朱(《玺汇》3313(故宫博物院编,罗福颐主编: 《古玺汇编》,北京: 文物出版社,1981年,第310页;付枭: 《〈古玺汇编〉字释综览》,硕士学位论文,复旦大学,2016年,第434页。))

GF8AD(《玺汇》5361(故宫博物院编,罗福颐主编: 《古玺汇编》,第485页;付枭: 《〈古玺汇编〉字释综览》,第604页。))

GF8ADGF8BE(《盛世·续四》62(吴砚君主编: 《盛世玺印录·续四》,北京: 书法出版社,2020年,第65页。此方玺印与其他三方字形风格不类,国别待考。))

GF8AD巡(凝尘盦·第二集22(胡立鹏: 《凝尘盦藏战国玺印(下)》,“古代印章博物馆”公众号,2021年8月31日。))

《清华大学藏战国竹简(壹)》的《耆夜》简10中出现了C2“GF8AD”第一形。文例如下: 周公秉GF8BF(爵)未GF9C1(饮),GF8C0(蟋)GF8C1(蟀)GF8ADGF9C2(降)于尚(堂),[周]公GF8C2(作)诃(歌)一夂(终)曰GF8C0 ?偉eGF8C1 ?偉e(《蟋蟀》:“蟋蟀)才(在)尚(堂),GF8C3(役)车亓(其)行……(清华大学出土文献研究与保护中心编,李学勤主编: 《清华大学藏战国竹简(壹)》,第67、150页。)

原整理者认为此字为“GF8C4”,很可能是“跳”的异体,也可读为“骤”。(清华大学出土文献研究与保护中心编,李学勤主编: 《清华大学藏战国竹简(壹)》,第154页。)复旦大学出土文献与古文字研究中心研究生读书会举同篇“朝”字的写法,并引《三德》B1“GF8AC”之例指出:“当释作趯/躍,《周易·乾》:‘或躍在渊。孔颖达疏:‘跳躍也。‘趯可用来形容小虫,如《召南·草虫》和《小雅·出车》的‘趯趯阜螽。用‘趯形容蟋蟀,自然也是合适的。”(复旦大学出土文献与古文字研究中心研究生读书会: 《清华简〈耆夜〉研读札记》,复旦大学出土文献与古文字研究中心网,2011年1月5日。)结合上一节《三德》篇的异文可知,以上对于“GF8AD”的考释是较为准确的。

C2“GF8AD”第二形见于商承祚教授收藏楚帛书残片。该残片是现存国内唯一一件帛书原物,现藏于湖南省博物馆。该字中部略残,前揭字形采用了商老的第一种摹本。该字字形现存所有摹本及照片如下: 摹本一 摹本二 黑白照片 彩色照片

其文例如下: ……丁不雨,二GF8AD……(商志 ?欫": 《商承祚教授藏长沙子弹库楚帛书残片》,《文物天地》1992年第6期,第29—30页;商志 ?欫": 《记商承祚教授藏长沙子弹库楚国残帛书》,《文物》1992年第11期,第32—35页、彩插2及图版4。)

此字以往阙释。(徐在国编著: 《楚帛书诂林》,合肥: 安徽大学出版社,2010年,第937页。)上揭字形虽有残损,然仍可看出与此节所论字形之间的联系。根据《三德》《晋文公入于晋》中“GF8AC”及《耆夜》中“GF8AD”释读所指出的声系线索,“二GF8AD”当读为“二耀”。(联系帛书残片中的此字形,并将该字读为“耀”均为范常喜先生意见,蒙范先生惠允刊于拙文。)“二耀”即日月,亦写作“二燿”“二曜”。《南齐书·王融传》:“偶化两仪,均明二耀。”江淹《后让太傅扬州牧表》:“二燿忽周,未能塞谤生民,获免僮讼。”《隋书·律历志中》:“然则悬象著明,莫大于二曜;气序环复,无信于四时。”传世文献中又有“两耀”“双耀”“二辰”“二纪”“二仪”等表述,名异实同。(详参华夫主编: 《中国古代名物大典》,济南: 济南出版社,1993年,上册,第98—99页;《汉语大词典》编委会、《汉语大词典》编纂处编: 《汉语大词典(第2版)》,上海: 汉语大词典出版社,2001年,第139页。)此外,“二耀”当与“三光”义近,“三光”见于传世文献及秦骃玉版,指日月星。(详参华夫主编: 《中国古代名物大典》,上册,第97—98页;《汉语大词典》编委会、《汉语大词典》编纂处编: 《汉语大词典(第2版)》,第194页;曾宪通、杨泽生、肖毅: 《秦骃玉版文字初探》,《考古与文物》2001年第1期,第49、51页。)商老、李先生、饶先生认为,楚帛书残片当属“占辞术语”中的“星占书”。(商承祚: 《战国楚帛书述略》,《文物》1964年第9期,第9頁;商志 ?欫": 《记商承祚教授藏长沙子弹库楚国残帛书》,《文物》1992年第11期,第32—33页;李学勤: 《试论长沙子弹库楚帛书残片》,《文物》1992年第11期,第38页;饶宗颐: 《长沙子弹库残帛文字小记》,《文物》1992年第11期,第34—35页。)此处前述“不雨”,后及“二耀”,符合其文本性质。

《耆夜》中C2“GF8AD”与同篇的“朝”字右旁写法一致,这类“GF8A2”的写法即前文中所提到的中部作“氵”的“GF8A2”字,C1、C2均为“GF8AD”字无疑,因其“GF8A2”的具体写法略有差异,故我们仍将其区分开。谢明文认为C1、C2“GF8AD”从“走”,即“躍”字异体,可从。(谢明文: 《读〈中国出土青铜器全集〉琐记》,《出土文献与古文字研究》第9辑,上海: 上海古籍出版社,2020年,第162页。)

C3“GF8AE”出现在《包山楚简》简86中,换形旁“走”为“辶”,用为姓氏。文例为: GF9DE(荆)GF8C6(夷)之月戊戌之日,GF8C7昜(阳)君之萰阬邑人紪(紫),讼羕(漾)陵君之GF8C8(陈)泉邑人GF8AE塙,胃(谓)杀亓(其)弟。(湖北省荆沙铁路考古队: 《包山楚简》,第22页及图版38。)

C1、C2“GF8AD”与C3“GF8AE”均为“躍”之异体。“走”“辶”与“足”常可作为义近形符互换,“龠”“翟”作为声符亦可互换。(张儒、刘毓庆: 《汉字通用声素研究》,太原: 山西古籍出版社,2002年,第251页。)传世文献中又写作 ?凐:、 ?冿6、 ?樂?、趯等,常表跳跃之义。《说文》走部“ ?冿6”下徐锴系传:“犹躍也。”《方言》卷一“ ?凐:,登也”郭璞注:“ ?凐:,踊躍。”《说文》足部:“踊,跳也。”(徐锴: 《说文解字系传》,北京: 中华书局,1987年,第31、39页;钱绎撰集,李发舜、黄建中点校: 《方言笺疏》,北京: 中华书局,2013年,第52页。)

用为姓氏的C3“GF8AE”,刘信芳释为“GF8C9”,读为“朝”,并引述“《左传》昭公十三年、十四年记有楚人‘朝吴,《论衡·累害》:‘朝吴忠贞,无忌逐之。”(刘信芳: 《包山楚简解诂》,台北: 艺文印书馆,2003年,第83—84页。)邬可晶、郭永秉亦推测:“此从‘朝/潮省体得声的姓氏字,不知有没有可能是古书中的‘朝。《左传》昭公十五年:‘夏,蔡人逐朝吴,朝吴出奔郑。朝吴即以‘朝为氏者。”(邬可晶、郭永秉: 《从楚文字“原”的异体谈到三晋的原地与原姓》,《出土文献》第11辑,上海: 中西书局,2017年,第237页注③。)除以往从“舟”声的释读及此意见外,李守奎等指出:“GF8A2旁又见于朝字,象河岸中水流,疑从朝省声,可读为赵。”(李守奎、贾连翔、马楠编著: 《包山楚墓文字全编》,上海: 上海古籍出版社,2012年,第77页。)这样的考虑是有一定道理的。古文字中的“朝”实为常见且用字情况较为稳定,虽偶尔迭用其他声旁,但作为表意的“ ?桗8”一直固定不变。我们认为,C1“GF8AD”及C3“GF8AE”用为姓氏时确可破读为“赵”,“GF8A2”作为声旁体现出来的通假特征指向“龠/翟”声系,而“龠/翟”与“勺”作为谐声声旁可互换。《礼记·祭统》:“春祭曰礿。”《释文》:“字又作禴。”传本《易·既济》:“不如西邻之禴祭。”《论衡·祀义》引作:“不如西邻之礿祭。”上博简本作:“不女(如)西GF8CA(邻)之酌(禴)祭。”马帛本作:“不若西邻之濯(禴)祭。”(郑玄注,孔颖达正义,吕友仁整理: 《礼记正义》,上海: 上海古籍出版社,2008年,第1888页。王充著,张宗祥校注,郑绍昌标点: 《论衡校注》,上海: 上海古籍出版社,2010年,第508页。马承源主编: 《上海博物馆藏战国楚竹书(三)》,上海: 上海古籍出版社,2003年,第212頁。湖南省博物馆、复旦大学出土文献与古文字研究中心编纂,裘锡圭主编: 《长沙马王堆汉墓简帛集成》,北京: 中华书局,2014年,第壹册,第6页;第叁册,第21页。)出土简帛中的“赵”字有从“勺”声的写法,《清华大学藏战国竹简(贰)》的《系年》中“赵”写作“GF8CB”“GF8CC”,以“勺”为声符或以“少”“勺”为双声符,如简64“GF8CB(赵)GF8CD(旃)”、简111“GF8CC(赵) ?樹q(桓)子”、简112“GF8CC(赵)狗”等。《清华大学藏战国竹简(柒)》的《赵简子》中“赵”凡三见,均写作“GF8CE”,以“勺”为声符。(清华大学出土文献研究与保护中心编,李学勤主编: 《清华大学藏战国竹简(贰)》,上海: 中西书局,2011年,第71、95、165、186页;清华大学出土文献研究与保护中心编,李学勤主编: 《清华大学藏战国竹简(柒)》,第43、45、107页。)马王堆汉墓帛书《战国纵横家书》中姓氏“赵”多处径写作“勺”。(此例众多,可参湖南省博物馆、复旦大学出土文献与古文字研究中心编纂,裘锡圭主编: 《长沙马王堆汉墓简帛集成》,第壹册,第80—94页;第叁册,第201—266页。)因此,用作姓氏的“GF8AD/GF8AE”可破读为“赵”,此用法文献常见。

三、 “GF8AF”“GF8B0”

C5“GF8AF”见于两件春秋晚期有铭青铜器,二器2005年出土于上蔡郭庄M1号楚墓。前一器为青铜鬲,由吴镇烽于2012年公布,旧称“竞孙鬲”。后一器为青铜簠,由李伯谦于2018年新公布。铭文如下: 正月GF8CF期吉晨(辰),不貣(忒)竞孙GF8AF也乍(作)铸GF8D0彝,追孝屎(缵)GF8D1(尝),龏(恭)寺(持)明GF8D2(德),卲事辟王,酓(戡)GF9D4(翦)!不服,羕(永)保之用亯(享),孙 ?偉e(子孙)是GF9C3(则)。

(竞孙旟也鬲,《铭图》3306(吴镇烽编著: 《商周青铜器铭文暨图像集成》,第6卷,第489页。))

楚王孙GF8AF之GF9C4(簠)。

(楚王孙GF8AF簠,《铭三》551(吴镇烽编著: 《商周青铜器铭文暨图像集成三编》,上海: 上海古籍出版社,2020年,第2卷,第137—138页。))

C5“GF8AF”前一形董珊亦释为“旟”,认为“原字形从‘丩,省‘ ?槾8旁,且增从‘止旁”。(董珊: 《竞孙鬲、壶铭文再考》,复旦大学出土文献与古文字研究中心网,2012年6月4日。)黄锦前赞同董说,并选取了郭店楚简“與”的字形进行了论证。(黄锦前: 《郭庄楚墓出土竞孙鬲、方壶铭试释》,《国学学刊》2017年第1期,第137页及脚注②。)李家浩隶定为“GF8D3”,认为其左下部件为“毌”和“止”。(李家浩: 《竞孙GF8D3鬲铭文所记人名考》,清华大学出土文献研究与保护中心编: 《半部学术史,一位李先生: 李学勤先生学术成就与学术思想国际研讨会论文集》,北京: 清华大学出版社,2021年,第454—457页。)吴镇烽将第一形隶定为“旟”,第二形隶定为“GF8AF”。细看图片,二形当为一字无疑,前一形写法与“又”“丩”或“又”“丨”的组合略有相似,遂与“走”的上部合观被误认为“與”或“毌”。卢路释竞孙鬲的该字为“GF8AF”,其说不可易。(卢路: 《竞孙鬲器主名之字考释》,《出土文献》2021年第2期,第31—35页。)

C4“GF8AF”见于两件春秋早期铜簠铭文,现藏于收藏家处,由吴镇烽于2020年公布。铭文相同,作: 隹(唯)正月初吉壬申,GF8D4(申)子GF8AF氏大弔(叔)乍(作)孟姜悡GF8D5(筐)GF9C4(簠),孟姜悡其GF8D6(眉)GF8D7(寿)GF8D8(万)年无(疆),子 ?偉e(子子)孙 ?偉e(孙孙)永保用之。

(GF8D4子GF8AF氏大叔簠甲、乙,《铭三》584、585(吴镇烽编著: 《商周青铜器铭文暨图像集成三编》,第2卷,第202—204页。))

C4吴镇烽隶为“GF8AF”,谢明文指出C4、C5为一字异体,可从。(谢明文: 《读〈中国出土青铜器全集〉琐记》,《出土文献与古文字研究》第9辑,第162—163页。)C4中部件“GF8A2”中部作“氵”,C5中作典型的“”,与前述“GF8AD”有C1、C2两种写法的情况类似。

C6“GF8B0”见于李伯谦2018年新公布的春秋晚期青铜戈铭文,亦出土于上蔡郭庄M1号楚墓。铭文为: 竞孙GF8B0之用戈。

(竞孙GF8AF戈,《铭三》1436(吴镇烽编著: 《商周青铜器铭文暨图像集成三编》,第4卷,第70页。))

此字吴镇烽隶定作“GF8AF”,谢明文改隶作“GF8B0”,可从。(谢明文: 《读〈中国出土青铜器全集〉琐记》,《出土文献与古文字研究》第9辑,第162—163页。)C4、C5“GF8AF”以“GF8AD”为声符,C6“GF8B0”以“GF8A2”为声符。基本声符相同,视为一字异体无误。C4亦用为姓氏字,似可与C1“GF8AD”及C3“GF8AE”用为姓氏的用法相联系。

四、 “GF8B1”“GF8B2”“GF8B3”

D1“GF8B1”见于《包山楚简》简170中,文例为: 俈(造)斪GF9C5(胡)妾之人GF8D9(邓)GF8B1。(湖北省荆沙铁路考古队: 《包山楚简》,第30页及图版77。)

D2“GF8B2”见于四件春秋晚期青铜兵器铭文。此四器出土时间有先后,地点亦不同。前二器旧称为“楚王孙渔戈”(《铭图》16908、《铭图》16909),1958年出土于湖北江陵长湖边楚墓;第三器旧称“楚王孙渔矛”(《铭图》17618),2000年出土于湖北荆门五里铺左冢楚墓;第四器是戈(《铭三》1435),出土时地未明,现藏于湖北长江文明馆。四器铭文相同,均为: 楚王孙GF8B2之用。(吴镇烽编著: 《商周青铜器铭文暨图像集成》,第31卷,第450—454页;《商周青铜器铭文暨图像集成》,第33卷,第47—48页;吴镇烽编著: 《商周青铜器铭文暨图像集成三编》,第4卷,第69页。)

D3“GF8B3”见于2005年上蔡郭庄M1号楚墓出土的大鼎铭文中,由河南博物院于2013年公布。铭文如下: 隹(唯)王GF8DA ?偉e(八月)丁丑,竞之GF8B3自乍GF8DB(GF9C6)彝GF8D0GF8DC(GF9C7),用(?)共(恭)盟祀。(“GF8DB”字释读参谢明文: 《竞之GF8DD鼎考释》,《出土文献》第9辑,上海: 中西书局,2016年,第67—68页。“GF8DC”字释读参石小力: 《〈商周青铜器铭文暨图像集成续编〉释文校订》,邹芙都主编: 《商周青铜器与先秦史研究论丛》,北京: 科学出版社,2017年,第142页;李家浩: 《楚王孙 ?檰B兵器与竞之 ?檰B鼎》,赵平安主编: 《讹字研究论集》,上海: 中西书局,2019年,第138页。)

(景之GF8DE鼎,《銘续》178(吴镇烽编著: 《商周青铜器铭文暨图像集成续编》,上海: 上海古籍出版社,2016年,第1卷,第191—192页。))

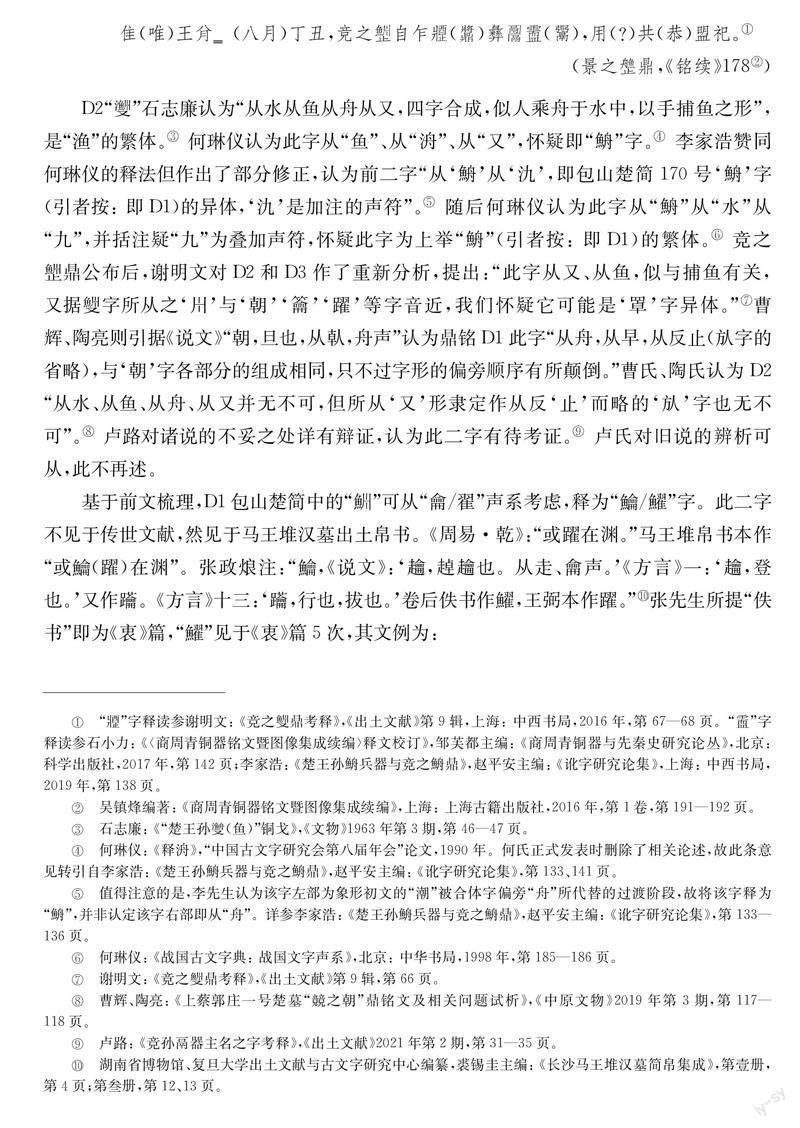

D2“GF8B2”石志廉认为“从水从鱼从舟从又,四字合成,似人乘舟于水中,以手捕鱼之形”,是“渔”的繁体。(石志廉: 《“楚王孙GF9AB(鱼)”铜戈》,《文物》1963年第3期,第46—47页。)何琳仪认为此字从“鱼”、从“洀”、从“又”,怀疑即“ ?檰B”字。(何琳仪: 《释洀》,“中国古文字研究会第八届年会”论文,1990年。何氏正式发表时删除了相关论述,故此条意见转引自李家浩: 《楚王孙 ?檰B兵器与竞之 ?檰B鼎》,赵平安主编: 《讹字研究论集》,第133、141页。)李家浩赞同何琳仪的释法但作出了部分修正,认为前二字“从‘ ?檰B从‘氿,即包山楚简170号‘ ?檰B字(引者按: 即D1)的异体,‘氿是加注的声符”。(值得注意的是,李先生认为该字左部为象形初文的“潮”被合体字偏旁“舟”所代替的过渡阶段,故将该字释为“ ?檰B”,并非认定该字右部即从“舟”。详参李家浩: 《楚王孙 ?檰B兵器与竞之 ?檰B鼎》,赵平安主编: 《讹字研究论集》,第133—136页。)随后何琳仪认为此字从“ ?檰B”从“水”从“九”,并括注疑“九”为叠加声符,怀疑此字为上举“ ?檰B”(引者按: 即D1)的繁体。(何琳仪: 《战国古文字典: 战国文字声系》,北京: 中华书局,1998年,第185—186页。)竞之GF8B3鼎公布后,谢明文对D2和D3作了重新分析,提出:“此字从又、从鱼,似与捕鱼有关,又据GF8DD字所从之‘GF8DF与‘朝‘籥‘躍等字音近,我们怀疑它可能是‘罩字异体。”(谢明文: 《竞之GF8DD鼎考释》,《出土文献》第9辑,第66页。)曹辉、陶亮则引据《说文》“朝,旦也,从倝,舟声”认为鼎铭D1此字“从舟,从早,从反止( ?優字的省略),与‘朝字各部分的组成相同,只不过字形的偏旁顺序有所颠倒。”曹氏、陶氏认为D2“从水、从鱼、从舟、从又并无不可,但所从‘又形隶定作从反‘止而略的‘ ?優字也无不可”。(曹辉、陶亮: 《上蔡郭庄一号楚墓“競之朝”鼎铭文及相关问题试析》,《中原文物》2019年第3期,第117—118页。)卢路对诸说的不妥之处详有辩证,认为此二字有待考证。(卢路: 《竞孙鬲器主名之字考释》,《出土文献》2021年第2期,第31—35页。)卢氏对旧说的辨析可从,此不再述。

基于前文梳理,D1包山楚简中的“GF8B1”可从“龠/翟”声系考虑,释为“GF8B7/GF8B8”字。此二字不见于传世文献,然见于马王堆汉墓出土帛书。《周易·乾》:“或躍在渊。”马王堆帛书本作“或GF8B7(躍)在渊”。张政烺注:“GF8B7,《说文》:‘ ?冿6,趠 ?冿6也。从走、龠声。《方言》一:‘ ?冿6,登也。又作 ?樂?。《方言》十三:‘ ?樂?,行也,拔也。卷后佚书作GF8B8,王弼本作躍。”(湖南省博物馆、复旦大学出土文献与古文字研究中心编纂,裘锡圭主编: 《长沙马王堆汉墓简帛集成》,第壹册,第4页;第叁册,第12、13页。)张先生所提“佚书”即为《衷》篇,“GF8B8”见于《衷》篇5次,其文例为: 或GF8B8(躍)在渊,隐【而】能GF8E0(静)也。

人不渊不GF8B8(躍),则不见□。

《易》曰:“或GF8B8(躍)在渊,无咎。”子曰:“恒GF8B8(躍)则凶。”

君子GF8B8(躍)以自见,道以自成。(湖南省博物馆、复旦大学出土文献与古文字研究中心编纂,裘锡圭主编: 《长沙马王堆汉墓简帛集成》,第壹册,第36、37页;第叁册,第99、102页。)

马王堆帛书中的“GF8B7”和“GF8B8”为一字异体,王辉指出:“GF8B7不见于字书,或为鱼、龙跳跃之专字。”(王辉编著: 《古文字通假字典》,北京: 中华书局,2008年,第326页。)此字可能并非所谓专字,但当取“鱼跃”之义而造。包山楚简中的“GF8B1”用“GF8A2”為声符,到马王堆帛书中换用“龠”“翟”为声符,包山楚简用为人名。

D3当隶为“GF8B3”。谢明文曾认为其下为“又”形之讹。卢路引据金文字例指出D3右下当为“止”旁,其说可从。(卢路: 《竞孙鬲器主名之字考释》,《出土文献》2021年第2期,第34页。)D3“GF8B3”较D1“GF8B1”累增“止”义符,可显其“跳跃”之义。D3“GF8B3”与C1“GF8AD”相比,将“走”部件中“夭”形的“人”换成了“鱼”。D2“GF8B2”,卢路疑此字原除“水”外与D3“GF8B3”同,后“止”形讹为“又”形,或可从。此字亦可理解为D1“GF8B1”累加义符“水”与饰符“又”。战国文字中用“又”作为饰符的情况比较常见。(可参何琳仪: 《战国文字通论(订补)》,上海: 上海古籍出版社,2017年,第268—269页。)D4“GF8B2”四铭中的字均为鸟虫篆,所从之“又”略有弯曲,此种似“九”形之“又”亦见于 ?儊!盉“右”及吴王光鉴“择”。(陈斯鹏、石小力、苏清芳编著: 《新见金文字编》,福州: 福建人民出版社,2012年,第35页;林焕泽: 《吴越文字编》,硕士学位论文,中山大学,2019年,第128页。)故上举D1、D2、D3当分别隶定为“GF8B1”“GF8B2”“GF8B3”,即帛书“GF8B7/GF8B8”之异体。若按广义异体的定义,D组均可视为“躍”字异体。C5“GF8AF”二器、C6“GF8B0”戈及本节D3“GF8B3”鼎均出土于上蔡郭庄M1号楚墓。上揭字用为器主人名,现多认为即楚平王之孙公孙朝。

五、 “GF8B4”“GF8B5”

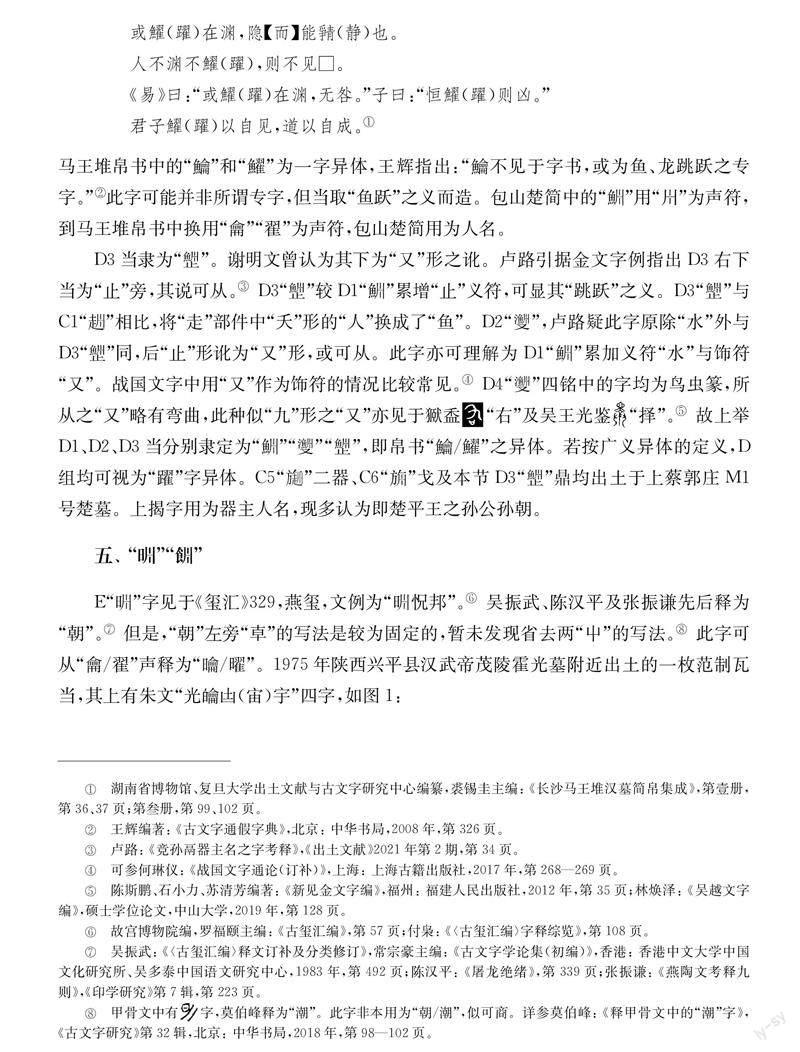

E“GF8B4”字见于《玺汇》329,燕玺,文例为“GF8B4怳邦”。(故宫博物院编,罗福颐主编: 《古玺汇编》,第57页;付枭: 《〈古玺汇编〉字释综览》,第108页。)吴振武、陈汉平及张振谦先后释为“朝”。(吴振武: 《〈古玺汇编〉释文订补及分类修订》,常宗豪主编: 《古文字学论集(初编)》,香港: 香港中文大学中国文化研究所、吴多泰中国语文研究中心,1983年,第492页;陈汉平: 《屠龙绝绪》,第339页;张振谦: 《燕陶文考释九则》,《印学研究》第7辑,第223页。)但是,“朝”左旁“ ?桗8”的写法是较为固定的,暂未发现省去两“屮”的写法。(甲骨文中有字,莫伯峰释为“潮”。此字非本用为“朝/潮”,似可商。详参莫伯峰: 《释甲骨文中的“潮”字》,《古文字研究》第32辑,北京: 中华书局,2018年,第98—102页。)此字可从“龠/翟”声释为“GF8B9/曜”。1975年陕西兴平县汉武帝茂陵霍光墓附近出土的一枚范制瓦当,其上有朱文“光GF8E1凷(宙)宇”四字,如图1:

陈汉平认为瓦当上的“GF8E1”与“耀”为“旧形声文字变新形声例”。(陈汉平: 《屠龙绝绪》,第19、21页。)王辉认为:“此字从白,龠声。在古汉字中,白与日因为字形接近,每多混用。如《说文》晧字今通作皓。《说文》‘人色白的皙字,《史记·孔子世家》作晳。又今日通行的晓字,《说文》从白作皢。俞樾《儿笘录》:‘樾谓晓皢一字,皢即晓之俗体也。凡从日之字,俗或从白。”进而分析“GF8E1”可隶作《集韵》训为“白色”的“ ?棜?”字,也即“曜”字,在瓦当中读为“耀”。(王辉: 《“光曜坎宇”瓦当考释》,《文博》1993年第5期,第13页。)陈伟武师指出:“《中华字海》谓‘GF8E1字同‘爚,另收有‘GF8B9字,云:‘GF8B9,yào音耀。义未详。见《直音篇》。张涌泉先生详有考订,以‘GF8B9为‘ ?楑?之讹俗字。窃谓‘GF8B9当别有字源,与汉代瓦当铭文‘GF8E1当是一字异体。‘白‘日二旁形义皆近,例可换用。音义均同‘耀。”(陈伟武: 《出土战国秦汉文献中的吉祥语》,《庆祝〈中国语文〉创刊50周年学术论文集》,北京: 商务印书馆,2004年,第299页。)赵平安认为:“‘白和‘火意义相因,作偏旁时可以替换。《说文·火部》:‘爚,火光也。《玉篇·火部》:‘爚,光也。由‘光或‘火光引申为照。”(赵平安: 《两种汉代瓦当文字的释读问题》,《考古》1999年第12期,第80页。)东汉延熹七年《封龙山颂》碑铭中已有“GF8B9”字,为上下结构作“GF8E2”,文例为“常山相蔡GF8E2”。毛远明注:“同‘爚。《八琼室》:‘GF8E2,即‘爚之异文,从火、从日,谊可相通。”(毛远明编著: 《汉魏六朝碑刻校注》,北京: 线装书局,2009年,第1册,第236—239页。)可见陈师推论“GF8B9”别有字源是正确的。“GF8E1”“GF8B9”“爚”“ ?棜?”“曜”“耀”形旁意义关联,“龠”“翟”作为声旁可互换,当为一字异体,均有“照耀”之义。故“GF8B4”即上述“曜”诸字之异体,可与前文“GF8AD”“GF8B1”诸字相关论述参证。

F见于《玺汇》3094,晋玺。此字当隶作“GF8B5”,左字为“绐”。(故宫博物院编,罗福颐主编: 《古玺汇编》,第292页;付枭: 《〈古玺汇编〉字释综览》,第405页。)陈汉平分析为“从食,GF8A2声,为姓氏字,当读为潮氏之潮”。(陈汉平: 《屠龙绝绪》,第339页。)前文已分析过“GF8A2”声与“勺”声的关系,马王堆帛书中《缪和》篇“长勺”之“勺”写作“GF8E3”,不知二字是否有一定关系。(湖南省博物馆、复旦大学出土文献与古文字研究中心编纂,裘锡圭主编: 《长沙马王堆汉墓简帛集成》,第壹册,第38页;第叁册,第123页。)

六、 “GF8B6”

B2“GF8B6”出现在最新公布的《清华大学藏战国竹简(拾)》的《四告》篇简1和简7中。释文如下: 拜 ?偉e(拜手)GF9C8 ?偉e(稽首),者鲁天尹咎(皋)GF9C9(繇)配亯(享)兹GF8E4(馨)GF8E5〈香〉,GF8E6(逸)血明(盟),又(有)之二元GF8E7 ?偉e(父羊)、GF8E8 ?偉e(父豕),GF8E9(荐)麃(表)非GF8B6余又(有)周。

乃隹(唯)余GF9CA(旦)明孛(弼)保兹GF8EA(辟)王乳 ?偉e(孺子),用肇宖(强)三GF8EB(台),以GF8B6GF9CB(征)不服。(清华大学出土文献研究与保护中心编,黄德宽主编: 《清华大学藏战国竹简(拾)》,第27、30、110页。)

整理者简1句注:“GF8B6,读为‘讨,治,惩罚。《书·皋陶谟》:‘天讨有罪,五刑五用哉!余又周,即‘我有周,《尚书》习见。”(清华大学出土文献研究与保护中心编,黄德宽主编: 《清华大学藏战国竹简(拾)》,第112页。)朱国雷结合《三德》篇B1“GF8AC”,认为“GF8B6字从‘潮声,‘潮上古音属澄母宵部,‘讨属透母幽部。声韵俱近,故‘GF8B6可读为‘讨。”(朱国雷: 《清华简〈四告〉札记(一)》,简帛网,2020年11月24日。)此字与蒋玉斌所释“铸”读为“讨”的系列字相关,限于篇幅,不再赘附。(旧说及相关字形详参邬可晶: 《释“铄”》,《出土文献与古文字研究》第9辑,上海: 上海古籍出版社,2020年,第104—109页。除邬先生所引诸家意见外,另有魏宜辉: 《说“盗”》,《语言研究》2014年第1期,第37—40页;谢明文: 《也说“盗”“铸”》,《甲骨文与殷商史》新10辑,2020年,上海: 上海古籍出版社,第172—183页。)邬可晶对此系列字的研究过程作过细致梳理,引述如下: 蒋玉斌先生在释此字为“铸”的文章里,则否定其与“盗”的“认同”。面对释“盗”说与释“铸”说的分歧,张世超先生和张富海先生不谋而合地提出: 蒋玉斌释A~E(引者按: 何组、般觥、五祀 ?內钟、逑盘、秦公钟/镈)为“铸”、在铭文中读为“讨”“证据坚确”“当可信从”,但过去学者们指出的D、E(引者按: 逑盘、秦公钟/镈)与“盗”字形上的联系,也无可否认;应该说,“盗”就是由“铸”的表意异体分化而来的,盗窃之“盗”跟读为“讨”一样,都是假借用法。他们还都对“盗”与“铸”的语音关系有所讨论。“盗”“铸”二释至此取得了“会通”。(邬可晶: 《釋“铄”》,《出土文献与古文字研究》第9辑,第107页。)

邬先生不同意将此系列字释作“铸”并读为“讨”,认为“盗”和“铸”二字有别,且“盗”和“铸”音并不近,故将此“盗”系列字释为销铄之“铄”的表意初文,文例中如字读。(邬可晶: 《释“铄”》,《出土文献与古文字研究》第9辑,第104—118页。)这系列字在文例中读为“讨”文通字顺。蒋玉斌将其读为“讨”的直接证据是“寿”“寸”二声相通。此系列字确实与“盗”存在字形上的联系,邬氏对释“铸”说的怀疑亦是值得考虑的。邬先生在文章追记中提到《清华拾·四告》中的B2“GF8B6”时提出: “GF8B6”字所从之“GF8A2”,已数见于战国文字。《上博(五)·三德》简16的“GF8AC”相当于《吕氏春秋·上农》中的“籥”,《清华(壹)·耆夜》简10“GF8AD”用为“躍”,“籥”“躍”上古声母都是*l,与“盗”相合。由此可知《四告》的“GF8B6”就是本文讨论的“盗(铄)”字,“GF8A2”应是从“盗(铄)”字中割裂出来的或其省体。(邬可晶: 《释“铄”》,《出土文献与古文字研究》第9辑,第118页。)

可见,邬先生不认可将“GF8A2”分析为“潮”初文、本字或省文的看法,提出了是从“盗”字中割裂出来或其省体的新观点。

值得注意的是,传抄古文“躍”字的写法即篆文“盗”字上部所从。两组字形如下: 上博五《三德》简16清华拾《四告》简7

《汗简》5·61(郭忠恕、夏竦编,李零、刘新光整理: 《汗简 古文四声韵》,北京: 中华书局,2010年,第33页。)《说文》 部

黄锡全认为此字为“潜”字,与“躍”为义近假借关系。(黄锡全: 《〈汗简〉注释》,武汉: 武汉大学出版社,1990年,第389页。)不难看出,传抄古文“躍”与“盗”小篆同“GF8AC”“GF8B6”二字之间的关系相类似,“盗”“GF8B6”字形有联系,“GF8AC”与“龠/翟”声可通。由此,《汗简》将此古文归入“躍”下是有一定音理逻辑的,并非与“潜”义近假借。

七、 余论

此外,燕系和晋系文字中有一类从“”诸字,作如下之形: 燕: 《玺汇》363

《玺汇》2508

《玺汇》4065《撷华斋印谱》(前三字取自故宫博物院编,罗福颐主编: 《古玺汇编》,第63、243、374页;第四字取自罗福颐: 《古玺文字征 汉印文字征》,1930年印本,《古玺文字征》附录,第21页。)

晋: 《玺考》204梁十九年鼎(第一字取自施谢捷: 《古玺汇考》,博士学位论文,安徽大学,2006年,第204页;第二字于另一鼎铭中作“穆”,取自吴振武: 《〈燕国铭刻中的“泉”字〉补说》,张光裕、黄德宽主编: 《古文字学论稿》,合肥: 安徽大学出版社,2008年,第231页。)

陈汉平认为所从之与“GF8A2”无别,均释为“潮”。(陈汉平: 《屠龙绝绪》,第339页。)吴振武将其释为“泉”,分析其经历了“”的发展轨迹,此与“朝”字“”的演变方式相似,“朝”字从泉为“义符更替”或“形近讹写”。(吴振武: 《燕国铭刻中的“泉”字》,《华学》第2 辑,第47—49 页。)邬可晶、郭永秉认为:“既知‘朝/潮可省作‘GF8A2而仍表‘朝音,在充当形声字的声旁时也有可能省为‘;那么此种‘当与‘GF8A2等价,与燕国文字‘泉虽然同形,彼此实非一字。”(邬可晶、郭永秉: 《从楚文字“原”的异体谈到三晋的原地与原姓》,《出土文献》第11辑,第237页。)周波对此说进行了补充论证: 以“”为“GF8A2”,可从;认为燕文字“GF8A2”、“泉”同形,则恐有疑问。燕文字“泉州”之“湶(泉)”见兵器铭文,形作。所从“泉”旁中间为平行书写的三斜笔,示意泉水涌出。这种斜笔写法的“泉”也常见于战国竹简、金文、玺印等。而中间三笔之组合示意上下阻隔。……值得注意的是,这几例从“GF8A2”之字(引者按: 即上文所列),皆写作,与玺印文字“朝”字所从相合,从来不写作形。燕陶文有(《陶文图录》4·186·3),用作人名。此形上不封口,与上举古文字“朝”所从“GF8A2”、所从“GF8A2”一致,中间三笔均作上下阻隔之形,与、一致。燕文字、显然都是“GF8A2”字。这两形表明,“泉”、“GF8A2”构形有别,两形之差异正在于中间三笔的位置关系。(周波: 《燕玺“潮汕山金贞鍴”考释》,“古文字与出土文献”青年学者西湖论坛,杭州: 中国美术学院,2021年5月,第43页。)

不难看出,能否看作与“GF8A2”同的关键在于玺印字形的来源。之所以未将此系列字纳入讨论,除目前对“GF8A2”的来源仍有争议之外,还因在晋系文字中有作之字,用作人名。该字形左部与“朝”同,右部则明显从“泉”,汤志彪将此字与并置于“GF8EC”字头下。(汤志彪编著: 《三晋文字编》,北京: 作家出版社,2013年,第1026页;邬可晶、郭永秉: 《从楚文字“原”的异体谈到三晋的原地与原姓》,《出土文献》第11辑,第237页脚注②。)若按吴先生的思路,亦是部件为“泉”的“朝”字。故目前不能完全肯定玺印是来自于、中的哪一形。

综上,“GF8A2”的主要特征可描述如下: (1)“GF8A2”包括三种写法,中部分别作“”“氵”“s”形;(2)“GF8A2”出现在“朝”“GF8AC”“GF8AD”“GF8AE”“GF8AF”“GF8B0”“GF8B1”“GF8B2”“GF8B3”“GF8B4”“GF8B5”“GF8B6”字中;(3)“GF8A2”作声符时可与“龠/翟”声系相通。楚帛书残片中“二GF8AD”当读为“二耀”,“GF8AD”“GF8AE”用作姓氏时可读为“赵”,“GF8B1”“GF8B2”“GF8B3”释为“GF8B7/GF8B8”,“GF8B4”可释为“GF8B9/曜”,《汗简》古文“躍”归字具有音理逻辑,这些新见主要基于“GF8A2”的第三个主要特征。附记:本文初稿曾于中山大学古文字研究所第15期学术沙龙(2021年3月16日,广州)上宣读,得到范常喜先生与诸位同学批评指正,又蒙陈伟武师及匿名审稿专家先后提出宝贵修改意见,谨志谢忱。本文存在的疏漏讹误之处均由本人负责。

(责任编辑: 姜慧)

本文为国家社会科学基金重大项目“战国文字诂林及数据库建设”(17ZDA300)及教育部、国家语委甲骨文等古文字研究与应用专项重点项目“战国文字数据中心与研发平台建设”(YWZJ019)阶段性成果。)