散伯簋流传及著录情况整理与研究

孙启灿

摘 要:散氏是西周时期一个重要世族,常见于传世及出土文献,散伯簋是散氏青铜器的重要组成部分。由于此组器物出土时即散入众手,且多数随后流散海外,因而国内学界对其流传过程关注不多,铭文的著录虽众,然多有疏漏舛讹。本文在详尽搜集各种著录及相关信息的基础上对散伯簋的流传及著录情况做了细致的梳理,总结现存四器的流传过程及各著录中拓本的来源、递嬗情况,并对有关问题做出了说明与研究。此外,文中还顺带指出了《周金文存》等民国时期金石图录中的歙县程氏与新安程氏指的分别是程振甲、程洪溥父子及程霖生。

关键词:散伯簋 流传 拓片 著录

散伯簋据传光绪年间出土于陕西凤翔府,出土时共五件,今存四件。(参见邹安: 《周金文存》(以下简称“《周金》”)卷三·金说·三,刘庆柱、段志洪、冯时主编: 《金文文献集成》,北京: 线装书局,2005年,第23册。现存四器的器影及相关数据详后。)由于此组器物出土时即散入众手,且多数随后流散海外,直至今日国内亦仅上海博物馆藏有其中一件,因而学界对其流传情况关注不多。现存的四件簋均器、盖同铭,这八篇铭文内容完全相同,仅部分文字写法略有差别,加之国内学者长期以来无法见到原器,因而在百余年的流传过程中,虽前后有三十余种金石图录收有此器,但多有疏漏舛讹。至《殷周金文集成》(中国社会科学院考古研究所编: 《殷周金文集成(修订增补本)》,北京: 中华书局,2007年。以下简称“《集成》”。)方始将目前尚存世的四件器物和铭文对应清楚,然仍未明确区分各器的器铭和盖铭,且在旧著录信息方面也存在诸多错置。此后“殷周金文暨青铜器数据库”、《商周青铜器铭文暨图像集成》(吴镇烽: 《商周青铜器铭文暨图像集成》,上海: 上海古籍出版社,2012年。以下简称“《铭图》”。)、《陕西金文集成》(张天恩主编: 《陕西金文集成》,西安: 三秦出版社,2016年。以下简称“《陕集》”。)等虽进一步标明铭文的器、盖情况,但是在著录信息方面则多仍《集成》,虽有部分增益,然而仍各有不足之处。

散伯簋是西周散氏青铜器的重要组成部分,而散氏是见于西周金文及传世文献的一个重要世族,近年来已有多位学者对散氏铜器做了深入研究。(参看陈颖飞: 《清华简〈良臣〉散宜生与西周金文中的散氏》,《出土文献》第九辑,上海: 中西书局,2016年,第73—88页;韩巍: 《西周金文世族研究》,博士学位论文,北京大学,2007年,第235—239页。)为了方便学界更好地利用这一组青铜器,我们认为有必要对其流传及著录情况做进一步整理与研究。

一、 散伯簋器物流传情况

从目前所见公开材料看,最早记录散伯簋出土及早期流传情况的是《周金》,邹安在《周金》卷三·金说第三页有明确记载:“散伯敦出土于凤翔府,器五,二归皖余寿平方伯,二归凤翔府某太守。余器于国变时失去,壬子一来沪上即为程氏获去。甲寅,某太守又携二敦来,铭文一左读一右读,苍翠耀目,索重值,并不得一拓,可惜也。”

余诚恪,字寿平,安徽望江人。程氏,《周金》卷三·目录中写作“新安程氏”。程氏乃新安望族,族中以收藏青铜器名世者先后有程振甲、程洪溥(字丽仲,号木庵,室名铜鼓斋、述古堂,有《木庵藏器目》流传(江标《灵鹣阁丛书》(清光绪间湖南使院刻本)第二集第12册收有《木庵藏器目》,将作者标作“歙程振甲”,此后著录多因袭其说。按,木庵实为程振甲子程洪溥之号,《六舟集》中记有僧六舟误把丽仲、木庵当作两人并面询程洪溥使得其“抚掌大笑”之事,六舟还曾以诗记录此事,“昔知丽仲甫,今易木庵号”,参六舟: 《宝素室金石书画编年录》,《六舟集》,杭州: 浙江古籍出版社,2015年,第57页;又见于《木翁四十小像》六舟题记,载丁鹤庐: 《金石家书画集·二集》,东京: 二玄社,1976年影印版,第337页。程洪溥同时代人吴式芬所撰《攈古录》在收录程氏藏器时,即作“安徽歙县程木庵洪溥藏”,如卷一·一二“丙午爵”。此外,清人徐康所著《前尘梦影录》书中记有程音田相关轶事,其后有江标按语“标按: 程字木庵,好收藏金石,余刻有《木庵藏器目》”。黄宾虹、邓实将此书收入其所编《美术丛书》时已注明江氏之误:“程音田,号也园,名振甲。程木庵名洪溥,也园之子,江注误。”参黄宾虹、邓实: 《美术丛书·初集·第2辑》,杭州: 浙江人民美术出版社,2013年,第153页。有关程洪溥及其父祖生平,参见钱胜东、董建: 《清制墨家程木庵及其父振甲、祖父程光国事略》,http://www.360doc.com/content/14/0227/15/15270477_35615359.shtml;董建: 《歙县程氏铜鼓斋收藏与释达受之交游考》,《第六届“孤山证印”西泠印社国际印学峰会论文集》,杭州: 西泠印社出版社,2020年,第856页。))父子以及程霖生(又名源铨,字龄孙,室名遂吾庐,印有《新安程氏收藏古金铜器影印册》)等。旧著多以此处“程氏”为程洪溥,不确,实为程霖生,(如陈梦家先生在《美帝国主义劫掠的我国殷周铜器集录》(中国科学院考古研究所编,北京: 科学出版社,1962年,以下简称“《劫掠》”)(A236)中即把此程氏当作程洪溥。按,《周金》记载该器于壬子(1912年)在上海为程氏所获,据上引董建文,程洪溥生于1779年,其卒年虽不详,然1912年时必已不在人世。而据《黄山市近现代人物》(黄山市地方志办公室,合肥: 黄山书社,1992年)第54页记载,程霖生生于1888年(另有1885年、1886年的说法),被称为上海“地皮大王”。其为上海巨富且正当盛年,兼之嗜好金石书画收藏,非常符合“一来沪上即为程氏获去”的条件。我们曾在民国《新上海》杂志插图中见到程霖生《影印册》部分器影,散伯簋恰在其中(见图1),由此可证《周金》此处之“新安程氏”指的是程霖生。此外,台湾“史语所”藏有柯昌泗旧藏散伯簋拓本5页10件,其中2页有柯昌泗跋“新安程氏邃吾庐藏器”(图2、3,见“青铜器拓片数字典藏”数据库1877461031、1877461032,http://rub.ihp.sinica.edu.tw/~bronze/),亦可佐證。)程洪溥在《周金》藏家信息中多被称作“歙县程氏”。(由于程洪溥、程霖生均为歙县人且同属新安程氏,因此金石著录书籍中关于二者的信息常有张冠李戴之误,我们曾撰有《金石书籍中的“新安程氏”考辨》(待刊)一文来讨论此问题。具体到《周金》一书,邹安在前三卷中严格地将程洪溥称作“歙县程氏”,将程霖生称作“新安程氏”“上海程氏”,然由于该书的编辑出版历时甚久,至第四卷后,仍出现了将二者混称“新安程氏”的情况。)

《周金》之后,著录书籍中关于散伯簋的流传情况多零落不全乃至阙载,这使得我们今天很难了解该组器物流传经过的全貌。下面我们根据相关信息,按现存四器在《集成》中的顺序,试着来讨论散伯簋的流传情况。

1. 《集成》3777

该器现藏于美国纽约大都会艺术博物馆(The Metropolitan Museum of Art),馆藏编号1988.20.3(a,b)。(上述信息来自该馆官方網站https://www.metmuseum.org/art/collection/search/44514,后文信息出自此网站者,不再一一标明网址。)

据该馆官网介绍,该器此前为韦伯夫妇(Charlotte C. and John C. Weber)所有,并于 1988年通过Live Oak基金会捐赠给该馆。此前大都会艺术博物馆曾于1982年1月1日至9月5日举办“Spirit and Ritual: The Morse Collection of Ancient Chinese Art”展览,其第18号展品即为该簋。(Robert L. Thorp and Virginia Bower, Spirit and Ritual: The Morse Collection of Ancient Chinese Art(New York, 1982), no.18.)由此可知,该器此前为莫尔斯夫妇(Irene and Earl Morse)所有。至于该器何时由莫尔斯夫妇转入韦伯夫妇之手,抑或是中间还存在其他环节,根据已有资料尚无法得知。

美国哈佛大学福格博物馆(William Hayes Fogg Museum)曾收藏有两件散伯簋,根据该馆1938—1939年鉴,该馆在此期间曾通过Alpheus Hyatt Purchasing Fund基金购入“一对西周中期的簋”。(Harvard Art Museums, Annual Report(Fogg Art Museum)(1938—1939)(Cambridge, 1939), 2, 15.相关内容原文如下:“From the Alpheus Hyatt Purchasing Fund a pair of Chinese food vessels of the middle Chou period was acquired.” (p.2) “Alpheus Hyatt Purchasing Fund: Pair of food vessels(Kuei), Middle Chou Period. Purchase.” (p.15))据Laurence C. S. Sickman、陈梦家先生文章及该馆官网相关信息可知此二簋即两件散伯簋,(Laurence C. S. Sickman, “The Kuei of the Prince of San,” Bulletin of the Fogg Art Museum, President and Fellows of Harvard College(Cambridge, Mass., march 1940), vol.9, no.2, 28—34,转引自福格博物馆官网https://www.harvardartmuseums.org/collections/object/206236?position=0;《劫掠》,A236号。)馆藏号分别为1939.201(a,b)、1939.202(a,b)。其中1939.202至今仍保存在福格博物馆,即《集成》3779,而1939.201则已不见于该馆馆藏目录。通过将上举Laurence文及陈文中所载1939.201器拓片、照片信息与大都会艺术博物馆所藏散伯簋比较可知,福格博物馆1939.201器即现藏于大都会艺术博物馆的《集成》3777号散伯簋。

据《劫掠》第46页,该器曾著录于卢芹斋1939年所印《An Exhibition of Chinese Bronzes》,因此这两件散伯簋当由卢芹斋在此前贩运至美国。

2. 《集成》3778

此器现藏不明。

该器器铭拓片曾著录于《周金》卷三·90·1,器影著录于于省吾《双剑誃古器物图录》卷上·二四。(于省吾: 《双剑誃古器物图录》,北平: 大业印书局,1940年。以下简称“《双古》”。)《双古》出版于1940年,则于氏购入该器必然在此之前。据《李荫轩所藏中国青铜器选集》相关记载,此器后曾归Antoine Seilern伯爵所有,并在大英博物馆展出。(上海博物馆编: 《李荫轩所藏中国青铜器选集》,李尔白自印,1996年,第75页李尔白英文注释。以下简称“《荫轩》”。) 1982年该器曾出现于伦敦佳士得拍卖会(编号1982.6.17∶6),(刘雨、汪涛: 《流散欧美殷周有铭青铜器集录》,上海: 上海辞书出版社,2007年,第104页。以下简称“《流散欧》”。)此后未再出现于公众视野中。

3. 《集成》3779

此器现藏于哈佛大学福格博物馆,馆藏号1939.202(a,b)。

该器与《集成》3777一同被卢芹斋贩运至美国,然后由福格博物馆通过Alpheus Hyatt Purchasing Fund基金购得,此后一直藏于该馆。

4. 《集成》3780

此器现藏于上海博物馆。

该器为李荫轩旧藏,入藏上博后最早著录于《上海博物馆藏青铜器》。(上海博物馆编: 《上海博物馆藏青铜器》,上海: 上海人民美术出版社,1964年,55号。以下简称“《上海》”。)据相关信息,20世纪60年代初上海博物馆征集组工作人员曾找到李荫轩,再三努力做其工作,李荫轩最终拿出三件有铭青铜器捐赠给上博,(相关信息见网易新闻,https://www.163.com/dy/article/GCMJ3K960S14A42S.html。)散伯簋当即其中之一。

根据相关著录及馆藏信息可以得到的流传情况基本如上,可以看到,这些信息和《周金》的记载之间,还留有非常大的一段空白。但由于时隔久远且资料缺乏,这一缺环已很难被如实还原。不过,我们可以根据相关铭文拓片及其上的印信、题跋试着进行补充(相关拓片及图片均详后表1)。

《周金》中散伯簋藏家信息无南陵徐氏,邹安仅在卷三·金说第三页中说明书中所收散伯簋拓片“为徐积余观察使所赠”。徐积余即徐乃昌,安徽南陵人,时人称之为南陵徐氏。除《周金》外,《小校经阁金石文字》(刘体智: 《小校经阁金石文字》,1935年石印本。以下简称“《小校》”。)所收散伯簋拓片中有两张钤有“南陵徐乃昌藏器”,原拓目前尚存于台北史语所,“史语所”同时藏有徐乃昌自藏散伯簋拓片两张,亦有同款印信,由此我们可知徐氏确曾藏有散伯簋。此外,罗振玉、刘承幹均在书中记录南陵徐氏藏有散伯簋一件,亦可佐证。在早期著录中,明确标出所收为徐乃昌藏器的有如下四种:

《周金》卷三·90·1—2所录拓片为徐乃昌所赠;《贞松》5·16·3—4所录散伯簋后,罗振玉跋有“南陵徐氏积学斋藏”;(罗振玉: 《贞松堂集古遗文》,1930年,刘庆柱、段志洪、冯时主编: 《金文文献集成》,第24册。以下简称“《贞松》”。)《希古》3·16·1—2所录拓片之后,刘承幹跋有“南陵徐氏藏”;(刘承幹: 《希古楼金石萃编》,北京: 文物出版社,1982年影印本。以下简称“《希古》”。)《小校》7·81·1—2所录拓片则钤有徐氏藏器印。通过比对各拓细节信息及铭文字体特点,我们可以确定上述四书所录拓片均分别为《集成》3778.2及3779.1。更重要

的是,徐乃昌自藏的两张拓片同样分别对应《集成》3778.2和3779.1,因此我们有理由相信,徐氏所藏之器是由《集成》3778.2(器)及3779.1(盖)组成。(《集成》3779铭文说明部分已指出此盖为徐乃昌旧藏。)

事实上,徐乃昌藏器亦曾为程霖生收藏。2021年,国家图书馆出版社出版了《歙县程氏钟鼎彝器款识》,(郑伯象整理: 《歙县程氏钟鼎彝器款识》,北京: 国家图书馆出版社,2021年。以下简称“《程氏》”。)里面收录了程氏所藏的3件散伯簋,核对可知即《集成》3777—3779三器,徐乃昌藏器亦在其中,这也与柯昌泗跋文(见图2、3),所记内容相符: 1877461031: 太湖余寿平方伯诚恪旧藏 新安程氏邃吾庐藏器 《文存》所录盖文

1877461032: 新安程氏邃吾庐藏器 邹仅录器文

邹书云:“散伯敦出土于凤翔,器五,二归皖余寿平方伯,二归凤翔府某太守。余器于国变后失去,/壬子一来沪上即为程氏获去。甲寅,某太守又携二敦来,铭文一左读一右读,苍翠耀目,索重值,并不/得一拓。”云 ?偉e案,邹书所录盖器一本,即《文存》之三,据邹君自云徐积余所赠。今以藏本印记核之徐器之所/拓,知为程氏器凡有三事,其一左右读凤翔太守器,其二即余氏器,邹得自徐者在焉,盖皆为程氏所获矣。

按,柯氏所藏1031上实为《集成》3778.2之不同拓本,即徐乃昌藏器之器铭。1032上、下均为器铭,分属《集成》3779及3777。1032下虽确曾收入《周金》,但并非徐乃昌所赠之拓,《周金》共收有散伯簋拓片三张,卷三正文部分二拓为徐乃昌所赠,1032下乃卷三补遗所收之拓,邹安并无任何说明文字。虽然如此,其关于“程氏器凡有三事”的记载仍可和《程氏》一书互相印证。

徐乃昌与程霖生二人既为同乡又同处沪上,相交多年往来甚密,仅见于徐氏日记的交往记录就有数百条之多。(徐乃昌撰,南江涛整理: 《徐乃昌日记》,南京: 凤凰出版社,2020年。)因此除非有明确的记录,否则我们很难确知散伯簋是如何在二人之间转手的。《程氏》一书为程霖生赠给徐乃昌自藏器物拓片,从常理来讲,书中所收器物此前不当为徐氏旧物,故此我们推测,徐乃昌所藏散伯簋或得之于程霖生。

综上所述,我们可以大致勾勒出散伯簋的流传概貌:

说明: 表中表示不确定二者之间是否存在其他流通环节,表示二者之间为直接转手,表中箭头旁时间为下面一位收藏者获取该器时间。

二、 散伯簋著录情况

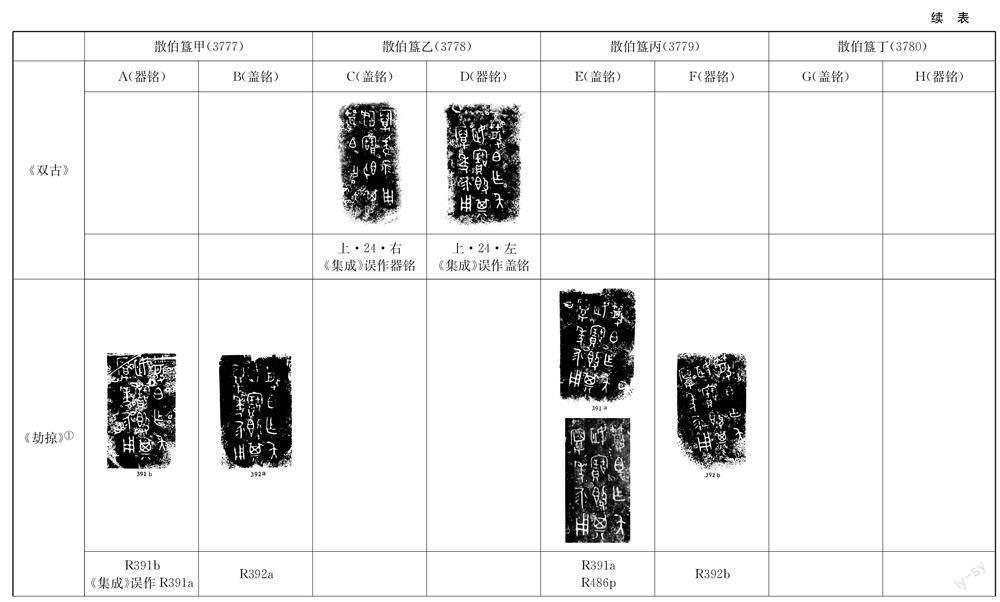

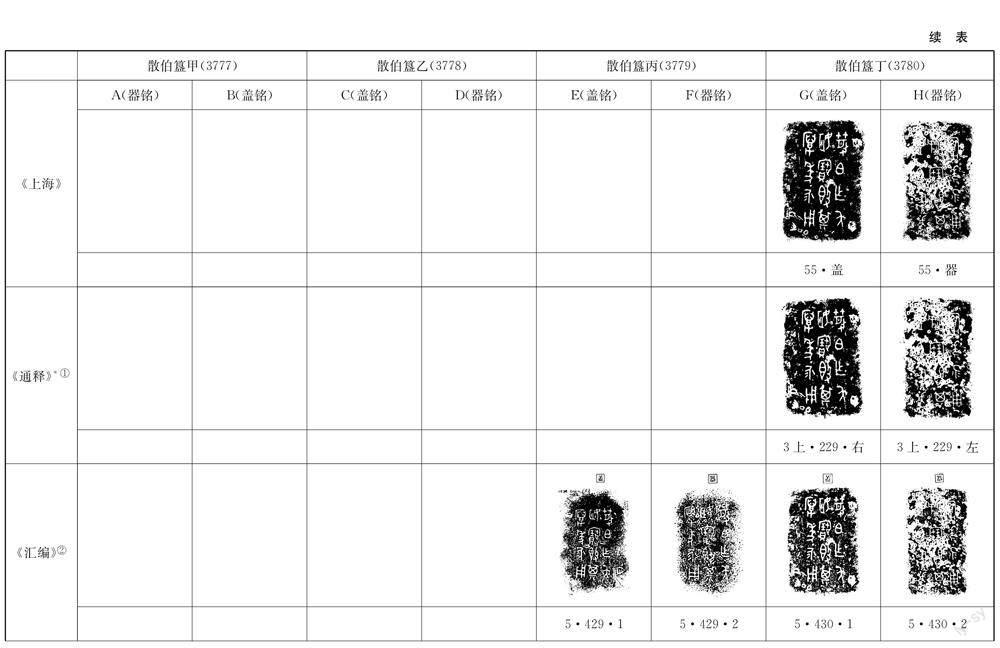

前文已经提到,由于长期以來国内学者无法见到散伯簋原器乃至器影,因此在著录该组器物时常常将四件器物或混而不别,或对应错误。下面我们先将目前我们搜集到的散伯簋著录情况按《集成》顺序列如表1,然后再具体说明相关问题。

说明:

1. 表中所列各器器影、铭文照片、数据信息来源具体如下: 甲乙丙丁器影大都会艺术博物馆官网《双古》卷上·24页福格博物馆官网《陕集》卷7·59页铭文照片大都会艺术博物馆官网《流散欧》104页福格博物馆官网《陕集》卷7·60—61页数据大都会艺术博物馆官网(台湾“中研院史语所”“殷周金文暨青铜器数据库”(http://www.ihp.sinica.edu.tw/~bronze/index.php,以下简称“数据库”)将此器尺寸记作“通高22.9cm、口径21cm、宽33.1cm”。口径一项官网阙载,未审数据库数据来源;宽度比官网大0.1cm,由于官网数据均是由英寸转换而来,故此项属于合理误差。)数据库(数据库数据来源不详。《流散欧》关于此器尺寸仅记作“通高33.5cm”,对比其他三器,《流散欧》数据当误,或误将宽当作通高。)福格博物馆官网《陕集》卷7·59页

2. 表中各器下首列《集成(修订增补本)》拓片,其余各著录书籍略依其出版时间。右上带有“*”者为《集成》铭文说明部分未收者,带有“**”者来源于“史语所”“青铜器拓片数字典藏”数据库(http://rub.ihp.sinica.edu.tw/~bronze/)。

3. 部分著录书籍中的个别拓片曾被错误地镜像翻转,表中均未作处理,一仍其旧。

4. 各家著录在拓片与器物对应以及标注旧著信息时均或多或少存在错误,表中仅将最常使用的《集成》之误单独标出,其余各书之误可通过表中拓片位置体现出来,兹不赘举。

5. 关于散伯簋的数量问题,诸著录书籍中,仅有《劫掠》《总集》《陕汇》《商周》四书将所录拓片分作五器,但仔细比对后可以发现,表中所收141张拓片(摹本、铭文照片)均来自现存四器的八篇铭文。关于散伯簋出土时有五件的记载仅见于《周金》,然所谓第五簋无论是器影还是拓片、摹本均未见于任何著录,事实上,簋常以偶数形式出现,现存散伯簋正合于 “大夫五鼎四簋”之制,所谓第五件散伯簋或并不存在。

6. 表中仅列入收有拓片(摹本、铭文照片)的著录,有些书籍如Spirit and Ritual、《中国青铜器全集(第六卷)》(《中国青铜器全集(第六卷)》,北京: 文物出版社,1997年。)等仅收有器影,此处未予收录。

7. 关于表中如何确定不同拓片是否为同一篇铭文的问题,我们主要参照了崎川隆先生所发明之“铭文重合法”,同时辅以拓片所包含的垫片等其他信息。在此基础上,我们进一步比对了各拓片的细节信息,如拓制时所形成褶皱的纹理形状、钤印等,来确定彼此是否为同一幅。由于所讨论的拓片数量巨大,故文中无法一一予以详细论证说明。(需要说明的是,外审专家提出表中D组(即《集成》3778.2组)所收拓片“年”字的写法分为两类,“一类下部人旁上部敛口且与年下部左斜下笔画分离,一类是侈口而与年字下部左斜下笔画相连”。这一情况确实存在,在该组14件拓片中,有11件的“年”字作“”,仅《集成》3778.2、《通鉴》4653q、《陕集》7·723器3件作“”,二者不仅下部“人”旁写法不同,上部“禾”旁的中竖笔也相差较大。事实上《通鉴》4653q、《陕集》7·723器二拓均采自《集成》3778.2,而该张拓片在两版《集成》中呈现的效果差别极大,如“年”字分别作“”“”,由此可以看出“禾”旁中竖笔的区别系由印刷效果不同所致。至于“人”旁,原本确与“禾”旁左下部分离,当是由于锈迹、泐痕等影响,部分拓片二者已近于相连如(《总集》2369.2)、(《陕汇》2·149器),而《集成》3778.2则将二者完全粘连在一起。我们再次仔细核对了该组所有拓片,除该处由拓制不同造成的区别外,其他所有文字的写法,包括垫片位置、形状等均完全相同,尤其是“厉”字“厂”旁竖笔的残损形状都完全一致,因此我们仍认为D组所有14张拓片均为同一篇铭文。除此问题外,外审专家还提出了一些很好的审读意见,志此兼表谢忱。)

表1中收录散伯簋铭文拓片、摹本、照片共计141幅,除去4幅器影照片、7幅摹本、9幅照片(其中2幅重出,计11幅)外,尚有拓片119幅。经过仔细比对,实为51张不同拓片,被累计收录119次。最后,我们将这八种铭文的拓本情况具体总结如下:

1. 《集成》3777.1,共5张不同拓片,前后被著录11次:

① 《周金》(卷三·补)、《三代》(7·25·1)、《陕汇》(2·153)、《商周》(667)、《铭图》(4653器)

② 《劫掠》(R391b)、《集成》(3777.1)、《陜集》(7·720,p55)

③ 《谧斋》(18774610281)

④ 《谧斋》(1877461032·下)

⑤ 《程氏》(167左)

2. 《集成》3777.2,共6张不同拓片,前后被著录14次:

① 《小校》(7·80·7)

② 《三代》(7·25·2)、《总集》(2368·2)、《陕汇》(2·152·器)、《商周》(666·器)

③ 《劫掠》(R392a)、《陕汇》(2·152·盖)、《商周》(666·盖)

④ 《集成》(3777.2)、《铭图》(4652盖)、《通鉴》(4652q)、《陕集》(7·720,p54)

⑤ 《谧斋》(18774610301)

⑥ 《程氏》(167右)

3. 《集成》3778.1,共5张不同拓片,前后被著录13次:

① 《小校》(7·80·8)、《三代》(7·25·3)、《总集》(2368·1)

② 《双古》(上·24·右)、《总集》(2369·1)、《陕汇》(2·149·盖)、《商周》(663·盖)、《铭图》(4653盖)、《通鉴》(4653g)、《陕集》(7·723·盖)

③ 《集成》(3778.1)

④ 《谧斋》(18774610302)

⑤ 《程氏》(166右)

4. 《集成》3778.2,共7张不同拓片,前后被著录15次:

① 《周金》(3·90·1)、《总集》(2370·1)

② 《小校》(7·81·1)、《铭图》(4652器)、《通鉴》(4652g)

③ 《双古》(上·24·左)、《总集》(2369·2)、《陕汇》(2·149·器)、《商周》(663·器)

④ 《集成》(3778.2)、《通鉴》(4653q)、《陕集》(7·723·器)

⑤ 《谧斋》(1877461031·上)

⑥ 《随庵》(187828018)

⑦ 《程氏》(166左)

5. 《集成》3779.1,共10张不同拓片,前后被著录19次:

① 《周金》(3·90·2)、《总集》(2370·2)、《陕汇》(2·151·盖)、《商周》(665·盖)

② 《小校》(7·81·2)

③ 《小校》(7·80·5)、《综览》(簋·354左)

④ 《三代》(7·25·4)

⑤ 《劫掠》(R391a)

⑥ 《汇编》(5·429·1)、《总集》(2367·1)

⑦ 《集成》(3779.1)、《铭图》(4654盖)、《通鉴》(4654g)、《陕集》(7·721,p57)、《国史金》(1628)

⑧ 《谧斋》(1877461031·下)

⑨ 《随庵》(187828019)

⑩ 《程氏》(165右)

6. 《集成》3779.2,共6张不同拓片,前后被著錄14次:

① 《小校》(7·80·6)、《综览》(簋·354右)

② 《劫掠》(R392b)、《集成》(3779.2)、《陕集》(7·721,p58)、《陕汇》(2·151·器)、《商周》(665·器)

③ 《汇编》(5·429·2)、《总集》(2367·2)、《铭图》(4654器)、《通鉴》(4654q)

④ 《谧斋》(18774610282)

⑤ 《谧斋》(1877461032·上)

⑥ 《程氏》(165左)

7. 《集成》3780.1,共6张不同拓片,前后被著录17次:

① 《小校》(7·81·3)

② 《三代》(7·25·5)

③ 《上海》(55·盖)、《通释》(3上·229·右)、《汇编》(5·430·1)、《总集》(2371·1)、《辞典》(381)、《荫轩》(1·32·右)、《夏商周》(334·盖)、《陕汇》(2·150·盖)、《商周》(664·盖)

④ 《铭文选》(362·盖)、《陕集》(7·722,p60)

⑤ 《集成》(3780.1)、《铭图》(4655盖)、《通鉴》(4655g)

⑥ 《谧斋》(18774610291)

8. 《集成》3780.2,共6张不同拓片,前后被著录16次:

① 《小校》(7·81·4)

② 《三代》(7·25·6)

③ 《上海》(55·器)、《通释》(3上·229·左)、《汇编》(5·430·2)、《总集》(2371·2)、《荫轩》(1·32·左)、《夏商周》(334·器)、《陕汇》(2·150·器)、《商周》(664·器)、《陕集》(7·722,p61)

④ 《铭文选》(362·器)

⑤ 《集成》(3780.2)、《铭图》(4655器)、《通鉴》(4655g)

⑥ 《谧斋》(18774610292)

(责任编辑: 田颖)

本文系江苏省社科基金青年项目“阮元《积古斋钟鼎彝器款识》研究”(21LSC001)和江苏师范大学博士学位教师科研支持项目“于省吾金文著作研究”(21XFRS033)阶段性成果。)